“译制片纪念馆”,不止于畅想

2016-05-13胡凌虹

文/本刊记者 胡凌虹

“译制片纪念馆”,不止于畅想

文/本刊记者胡凌虹

在不少人心目中,“译制片”是怀旧的代名词。译制片的黄金时代已过去三十多年,目前的配音界似乎已沦落至讨论“译制片是否还有存在的价值”的惨淡境地。然而,当上海电影译制厂老一辈的配音艺术家无可奈何地哀叹着译制片日益衰落时,一批又一批热情的观众给他们带来欣慰与惊喜。

前一阵,配音艺术家曹雷提出将永嘉路383号改造成译制片纪念馆的倡议, 得到了苏秀、童自荣、刘广宁、孙渝烽、狄菲菲等一批老同事的热情响应,也获得了社会各界人士的热切支持。老艺术家为何有此倡议?怀旧之举背后是否另有深意?大批观众为何对早已逝去的译制片黄金时代念念不忘,对现已备受冷落的译制片的未来关怀备至?带着这些问题,本刊记者特地采访了上海电影译制厂老中青三代配音导演、演员以及一些忠实粉丝,请他们畅谈、畅想译制片纪念馆——

永嘉路“老楼”承载着一代人的黄金记忆

去年年底,配音艺术家赵慎之逝世一周年之际,上译厂的同事们准备举行一个追思会。在哪举办呢?大家立刻想到了永嘉路383号,他们的艺术生命与这个地方血肉相连,那里犹如他们的大学,如同他们的娘家。然而,自2003年上海电影译制厂迁址虹桥路1376号广播大厦后,永嘉路383号已挪作他用。无奈之下,赵慎之追思会只好在永嘉路附近的一个茶室举行。上译厂老中青三代配音演员、导演及部分家属、一批忠实粉丝、媒体在那里一起缅怀了赵慎之,回忆了过去那段美好的时光。也就在这个会上,曹雷提出了在永嘉路383号设立译制片纪念馆的想法,得到了在场众人的热切响应。

永嘉路383号始建于1926年,由中国近代著名建筑师范文照设计。上译厂于1976年搬入院内的一幢英国乡村式的红顶白墙小楼。“当时选这个厂址,老厂长陈叙一也是煞费苦心。上级部门给了几个地方挑选,陈叙一选了永嘉路。有同事开玩笑地说,怎么不选南京路啊,地理位置多好。老厂长也跟她开玩笑道,若真搬到南京路,你一天到晚想着逛街,哪有心思配音啊。老厂长觉得,永嘉路383号这个地方虽不大,但整个环境安静,大家能定下心来潜心创作。后来厂边上又设计了职工宿舍,厂里很多人住在里面,若需要加班,一叫就来了,大家都把这里当家了。”曹雷告诉本刊记者。

“我1987年来到上海,因为上海没有家,一进厂就借住在永嘉路383号的一个小房间里,住了三年多时间。”配音演员、译制导演狄菲菲微笑着深情回忆道,“进入永嘉路译制厂的大门也意味着我迈进了艺术大门。我在永嘉路呆了将近十几年的时间,我的青春、跟老艺术家在一起的非常美好的时光都在那里。所以我对永嘉路383号非常有感情,搬离那里后,但凡到那附近办事,我都会特地开车从永嘉路走。不光是那个院子里的故事,包括院子周围,比如以前中午休息时经常一起去吃的牛肉面馆,都会引起我对永嘉路383号的追忆。”

不过也有人指出,上海电影博物馆里已经有关于译制片的区域,何必再建纪念馆?对此,曹雷表达了不同意见:“纪念馆和博物馆是两个概念。永嘉路383号才是大家魂牵梦萦的地方。现在我们搞一些纪念活动,已逝的老演员的魂找不到电影博物馆的啊。很多外地的电视台来拍我们的纪录片都要去383号,外地来的很多影迷都会去那边门口留个影。那里确实有我们很多的回忆,可惜现在我们进不去。”狄菲菲也认为建纪念馆有特别的意义,“现在很多人路过永嘉路383号,都会驻足凝视,那是对那个时代有特殊贡献的老艺术家们的一种致敬。所以我特别支持他们建纪念馆的倡议”。

上世纪八十年代初,上译厂演员组合影。后排左起:杨晓、杨成纯、曹雷、胡庆汉、严崇德、翁振新、毕克、杨文元。中排左起:程晓桦、周瀚、苏秀、王建新、丁建华、尚华、施融、陆英华、富润生。前排左起:孙渝烽、刘广宁、伍经纬、赵慎之、于鼎、乔榛、童自荣。

事实上,永嘉路383号承载的何止是一批上译厂人的记忆,从这个地方传播出去的银幕“好声音”给那一年代很多人留下了一段堪称刻骨铭心的记忆。

著名主持人崔永元感慨:“多少人羡慕邱岳峰们,他们用声音轻而易举地回到过去的年代,混杂于市井人群和达官贵人之间,他们出现在那些人类命运攸关的时刻,他们时而呐喊,时而低吟,时而高谈阔论,时而冷眼旁观。他们就这样出入自由地活了三辈子。”著名画家、学者陈丹青赞道:“那一代配音演员无不凝聚了过于丰沛的才情,好像他(她)们的七情六欲全部都在配音生涯中孤注一掷……我对那一代天才配音演员心存感激。”“在那些干枯饥渴的年月里,他们用声音让我们尝到了甘泉的滋味,更留下永远的美好记忆。”资深媒体人曹景行说道。

在那个特殊的年代,被当作“封资修的毒草”的外国影片消失在人们的生活中,但上译人有赖于当时所谓“内参片”的渠道依然默默从事着译制片的创作。那个时候,谁要拥有两张永嘉路383号的电影票,可是一件值得炫耀的事。译制片为信息封闭年代的人们打开了一扇可了解外面世界的窗口,上译厂的配音演员们也俨然成为了原片人物在中国的代言人,来自全国各地观众的信件像雪花片似的寄到了永嘉路。

“我曾一度想成为配音演员。”著名主持人曹可凡呵呵笑着告诉本刊记者,他坦言自己也是译制片的追捧者,虽然最后去了主持行业,但是与上译厂的一些老艺术家有着非同一般的交情,“当年毕克老师对我很关照,对我后来做主持也有非常大的影响。”曹可凡曾与一些老艺术家合作配过音,他的知名品牌栏目《可凡倾听》曾采访过一批配音艺术家,众多近距离接触也让他对译制片有比较深入的了解。“上译厂译制片在改革开放前就有,但一直到改革开放初,随着大量外国片进来,才出现真正的井喷。那个时候,国内能听懂外文的人很少,因此配音艺术家起到了非常重要的转码作用。那个时候的译制片就如同干涸的文化沙漠中突然有了条清泉,对处于非常饥渴状态的人们的震动是很大的。上译厂译制片是某特定时期的一个非常独特的文化现象,如果有条件能够建立一个声音的纪念馆来记录那段历史的话,我觉得是很有意义的。”

华东师范大学教授毛尖坦言,自己之所以后来教外国文学也跟上译厂很有关系。“我觉得上译厂绝对是一个很好的启蒙老师。在我们还没有看《简·爱》的时候,我们就听到了邱岳峰的罗切斯特的声音。当我们看原版后,发现原版的声音不能跟邱岳峰的声音相比。包括看孙道临配的《王子复仇记》,真的发觉配音声音跟原版不相上下。这得涌进去多少的理解和感情?这里面确实有上译厂全部的精神。那真的是一个黄金年代,这个黄金年代真的是我们这样一代进入外国文学的一个通道,我真的非常非常感谢曾经有那么好的一个团队在那里为我们准备好了进入世界的一个通道。”

回顾上世纪七八十年代的上译厂,那真是璀璨辉煌,然而三十多年后,经历诸多物是人非的译制片观众是否还保有那份记忆呢?

2014年4月,北京大剧院举办了一场《辉煌年代——上译厂配音艺术家和他们的经典作品》配音晚会,苏秀、赵慎之、童自荣、刘广宁、丁建华、曹雷、程晓桦、戴学庐、孙渝烽等配音界元老艺术家组成的上译厂“黄金一代”都参与了演出,平均年龄达78岁。演出前,配音艺术家苏秀暗暗担心,离上译厂的巅峰时期已经过去三十年,谁还会愿意花四五百元来看一帮老头老太?“那日,北京国家大剧院竟然座无虚席。我们出场的时候,不但有热烈的掌声,甚至还伴随着尖叫。后来,我们在上海大剧院又演出了一场,一票难求,还卖了加座。其实凭良心讲,我们的节目并不精彩,为什么观众那么热情,我觉得主要是怀念当年的译制片。”苏秀向本刊记者回忆道。已92岁高龄的她思路依然非常清晰,提及观众,滔滔不绝,颇为红润的脸上流淌出欣喜的笑容。

《王子复仇记》《尼罗河上的惨案》《简爱》剧照(由上至下)

不光是演出,这些配音界老艺术家的新书一出版,签售会上就用涌现大量粉丝,不仅有中老年人,还有二三十岁的年轻人,不唯上海影迷,还有来自全国各地的粉丝以及散居世界各地的华侨影迷。

“我们的影迷平时隐藏在人群中,你无法辨别谁是我们的上译粉丝。而当有机会表现时,他们就像逢到好雨的秧苗,一下子从地里钻出来,绿油油一大片。他们到底有多少人,我无法估算。我只知道,这一切,全缘于他们对上海译制片的一往情深、念念不忘。”苏秀有些激动地说道,“所以,我相信,如果能在永嘉路383号建一座纪念馆,一定会使上译粉丝不惜工本前来‘朝圣’。”

译制片纪念馆可成为上海又一文化地标

“我曾去过美国摩洛哥的卡萨布兰卡,那里有个里克咖啡馆,是根据经典电影《北非谍影》建造的。其实那个电影是在好莱坞的棚里拍的,但是卡萨布拉卡特地“拷贝”了个里克咖啡馆,人们不仅可以在那里喝咖啡、吃西餐,还可以看电影。咖啡馆专门设了一个房间从早到晚循环播放电影《北非谍影》,每天都有一位黑人弹片子的主题曲,独特的氛围吸引了大批来自全球各地的影迷。让我印象颇深的还有肖邦纪念馆,世界各地的音乐家会像朝圣一样去这里,聆听肖邦的音乐,犹如跟肖邦促膝谈心。”曹雷绘声绘色地说道,这也是她产生建译制片纪念馆想法的一个原因。可见,当时在追思会上的提议,非一时兴起。

“我们可以布置一个展厅,展示很多资料,比如剧本啊,手稿啊,以及国外电影团来参观的照片,包括奥斯卡评委会主席、《音乐之声》的导演、演员高仓健等与我们交流的照片,还可以放上已过世的老演员的照片,我们以前工作时的照片等等。”曹雷说道。虽然还只是倡议阶段,但她已迫不及待地在脑海中“设计”起来:“我们可以辟出几个房间循环放映影片,当时我们在永嘉路383号译制了600多部外国影片,现在完全可以拿出来重放,一些经典影片很多人都没有看过。我们可以把原来的录音棚再布置一下,去参观的游客若有兴趣便可自己录上两段。我们可以搞个小小的咖啡厅,背景音乐是各部电影里的主题曲。我们还可以搞各种座谈会、专题讲座,可以在那里培训有潜质、爱配音的年轻人,以健全我们的配音演员队伍。”

“如果建立这么一个纪念馆,可以像图书馆一样有借阅功能,大家能借喜欢的碟片在专门开辟的小房间内带上耳机观看。纪念馆还可以卖译制片的碟、书等。”苏秀有些兴奋地说道。

老艺术家们提出的建纪念馆的倡议也得到了大量粉丝的呼应。有粉丝表示,以前花钱买了很多上译厂处理掉的剧本,如果建纪念馆就无偿捐献出来。还有忠实粉丝表态,若纪念馆建成了,愿意到这里看门,不要报酬。徐汇区的有关领导也表示愿意支持建这个纪念馆。

《音乐之声》《虎口脱险》《佐罗》剧照(由左至右)

张稼峰是上译厂的忠粉,他的上译厂情结可以追溯到半个多世纪前。张稼峰告诉本刊记者,他出生于上海,六岁时随父母移居南京。出于对上译配音艺术的热爱,年轻时数次专程来到上海,“瞻仰”上译厂这座“圣殿”。他曾撰写过电影史教程。其实电影理论不是他的专业,之所以能胜任,一定程度得益于他年轻时曾看了大量的译制片。退休后,他更是经常来上海,参加有关上译厂的各种活动。近年来,他一头埋入关于上译配音艺术的回忆整理工作,撰写了近四十万字的书稿,即将出版。“作为国际大都市的上海,历史上有很多文化品牌,上海电影译制厂是其中响当当的一块。那一代上译拥有许多国宝级的译制导演和配音艺术家。上译的许多经典之作,确实堪称前无古人后无来者。至今上译的配音艺术在国内外仍然拥有为数众多的‘铁杆粉丝’。”

上世纪八十年代初一次春节聚餐,左起:赵慎之、曹雷、童自荣、陈叙一、程晓桦、尚华

上海电影译制厂筹建于上世纪五十年代初,正式成立于1957 年4月1日,是国内唯一的译制外国影视片的专业译制厂。上世纪七八十年代,《佐罗》《追捕》《虎口脱险》等一批译制片经典在这里诞生,不仅获得了国内诸多重量级的译制片奖项,在国外也赢得了很高的声誉。

已逝配音艺术家毕克曾在1991年2月的《大众电影》里,写下1986年他与高仓健见面时的情景:“他非常感谢我为他配音,除了在看电影时伸大拇指外,座谈发言时,也站起来深深地鞠躬。”一直以深沉浑厚而有力道的嗓音为高仓健配音的毕克被国内观众所喜爱,成为人们心目中高仓健的声音“代言人”。2000年,高仓健专程托人问候远在上海的毕克,希望他能为自己的新作《铁道员》配音。遗憾的是,当时毕克患有严重支气管炎,不想在艺术上打折扣,只好婉拒。不久,毕克去世,高仓健闻此噩耗,专门发来唁电,寄来冥香,托家属代他在毕克灵前点燃。

苏秀回忆,一次朝鲜代表团来上译厂参观,上译厂给他们看了配好音的《安重根击毙伊藤博文》片段,他们惊奇地说:“你们每个配音演员都跟我们的演员声音那么像。你们是怎么找到的?”

《玩具总动员》是世界上第一部电脑制作的立体动画电影,也是中国大陆配音的第一部在国内公映的迪斯尼的片子。在中国首映时,动画片导演约翰·拉斯特来到上海影城与观众一起观看。影片结束时,场灯尚没有打开,激动无比的约翰·拉斯特已经迫不及待地拥抱该片的译制导演曹雷,并钦佩地说:“我简直觉得你们说的每一句,我都懂,都在点子上。”述说这个小故事时,曹雷的语气里溢出满满的自豪。

“中国配音版的迪斯尼动画片里有多少我们上译厂的声音啊。”曹雷感慨道。继而她联想到,上海迪斯尼乐园今年6月就会开园,到时来自全国各地的游客会纷至沓来,若译制片纪念馆建成,到时其中的一部分游客是否会到纪念馆来看看他们熟悉的很多迪斯尼影片中声音的诞生地呢?对于这个问题,曹雷有信心。“我们上译厂在全国来说是响当当的名片,在国外也是。我们不仅为大量外国片配音,也是最早为中国的国产片配英语向国外输出的,把中国的文化形象打了出去。”

《玩具总动员》

“上译厂的译制片在我国历史上留下了非常璀璨的一笔。对中国文化艺术起着非常重要作用的这样一个厂,一批老艺术家,都是一笔相当宝贵的财富。传统的译制片时代已经结束,新的译制片时代,有复苏,有创新,将来会勾画出什么样的前景,不知道,但是有一批人还在努力着,对于以前的这段历史,我们不可以忘记。”狄菲菲说道。

《冰雪奇缘》

张稼峰认为,纪念馆不仅是一个象征,还具有诸多现实意义,一方面可以让老一代观众怀旧,另一方面可以让年轻一代知道还有上译厂这么一个文化品牌,熟悉并享受配音艺术。“一个国家发展如何,看GDP的数值之外,还要看文化软实力。在美国、欧洲很多国家都有大量博物馆、纪念馆,中国也不应该落后于人家。”

坐拥悠久历史,自带大量粉丝,永嘉路383号的老楼若能重新述说自己的故事,应该会比拷贝电影的里克咖啡馆更加吸引人,更能成为响当当的文化地标。

“视觉”娱乐时代,我们仍需艺术的“好声音”

十几年前的一天,苏秀从杭州女儿家回上海,与作家蒋丽萍女士同乘一辆车。蒋丽萍问她:“译制厂现在还有吗?”这个疑问真让苏秀不胜惊诧。其实也并非是蒋丽萍孤陋寡闻。近些年来,虽然上译厂一直在创作,但是生产出的作品大都无缘进入一线城市的电影院。在生存空间不断被挤压的的现状下,译制片难免会被人们遗忘。

不过,对于译制片的冷落,影院经理是振振有词:“到我们这里来看电影的都是白领,他们要看原版。所以我们从来不放译制片。”也有年轻的电影观众说:“译制片是给没文化的乡下人看的,是给老头老太看的。”

然而,自我感觉良好的年轻人真的看懂原版影片了么?日新月异的时代,人们真的不需要译制片了吗?

“我们厂出去的施融,后来在美国从事文化方面的工作。我问他,你现在看美国电影,有没有障碍啊?他说,看家长里短、看那些打打杀杀的大片没有问题,有的哲理性的东西看不懂。我问他的时候,他已经在美国十八年了。还有一个朋友在英国,他已经在英国待了二十多年了,他是做翻译工作的,我也问他同样的问题,他的回答也是一样,有哲理性的文艺片不能完全看懂。”苏秀说道,继而有些激动地感慨,“考个英文六级八级就能看懂电影了?这是不现实的。你要靠猜,那我每个国家的片子都能猜个八九不离十,可是看电影不是只看故事的。”

如今身在国外的留学生或者移民中,有一大批人还是喜欢高质量的译制片,每当回国,就会收罗很多影碟带回去,与朋友们分享。这些人的外语水平之高足以让他们在另一个语言世界畅通无阻,但是为何观看电影时还要借助译制片这根“拐杖”?因为他们看影片,不单是为休闲娱乐,而是把它作为一件艺术品来欣赏。他们深知听得懂并非意味着看懂了,而优秀的译制片则是一条通往外国影片所塑造的艺术世界的捷径。当然,这条捷径的铺就远非一般人想象中那般容易。

曹可凡表示,自己不愿把一批老上译人仅仅称为配音演员,“我称他们为语言艺术家。他们是带着镣铐跳舞,既要用声音来塑造角色,又要跟原片保持高度的匹配。也就是说,一个演员往往不能施展自己的声音个性,要把自己的嗓音特点跟原片的声音、角色的内心相贴,这个难度是非常高的。”

“陈叙一老厂长在翻译剧本方面确实下了很大的功夫。从一种语言转到另外一种语言并不是一个简单的过程,不能简单地生搬硬套,要有创造,既符合原意,又让中国观众接受。”配音艺术家孙渝烽感慨道。他举了一个例子:《加里森敢死队》中有一个中尉带了一帮囚徒组成一个敢死队去执行任务,片中带领者被叫做“sir”,那么,翻成中文该怎么称呼呢?按原意,长官、上校都可以,但显得太正式。于是,陈叙一琢磨出来一个词:“头儿”,很符合人物的身份,又把上校、长官的意思表达出来了。

“陈叙一厂长提出十六个字:上天入地,紧随不舍,拐弯抹角,亦步亦趋。这十六个字本来是要求翻译做到的,他把这些移植到做译制片。”苏秀介绍道,“这也是我们还原原片的一条必经之路”。

《茜茜公主》《哈利·波特与密室》(由上至下)

过去,陈叙一的翻译功力和琢磨劲儿是出了名儿的,有太多被人津津乐道的例子。比如,电影《尼罗河惨案》中,最后小两口走了,大侦探波罗对他们说:“悠着点!”这个“悠着点”包含很多意思,含蓄又有味道,比翻成“别太着急”、“慢慢来”合适巧妙多了。又如电影《虎口脱险》中,有一幕经典的土耳其浴室接头戏。尚华和于鼎配音的指挥家和油漆匠以哼“Tea for two”作为接头暗号。在原来的译本中,“Tea for two”被译为“情侣茶”,意思虽对,但演员唱起来不上口。陈叙一回家后左思右想,第二天把“情侣茶”改成了“鸳鸯茶”,让同事们叹服。有网友笑评:“放在今天,谁还能想出这么贴切的词来?不被翻译成‘两人茶’,就算不错了。”

苏秀透露,很多人对她说过,看了你们的译制片,发现我们中文怎么那么优美。“为何好多人有这样的感觉?原因在哪里?我想是我们翻译出来的语言,跟电影配合得比较贴切,给人一种美感。”苏秀说道,“无论是翻译把外文剧本译成中文,还是配音导演和演员把外文对白配成中文对白,都有一个再创造的过程。这中间就会产生优劣、高下之分。译得好的,准确、传神,会给人以艺术上的享受;译得差的,不仅会使原片受损,甚至连故事都会让人看不懂。”另外,苏秀说,导演在修改台词时,还要看中文台词跟原片演员神态是否贴切。她导演过一个译制片《我两岁》,片中年轻的爸爸抱怨,孩子生下来以后,像打雷像火烧,不得休息。这是按日文翻的台词,书面看没问题,但是说起来就显得别扭了。“片中人物说话的时候是越来越激动的,如果说‘不得休息’情绪是往下走的,所以我就把台词改成:像打雷像火烧、四面夹攻。”

孙渝烽也举例道:“我做《野鹅敢死队》的译制导演时,年轻翻译拿到本子后,很多台词都无法翻出来,因为都是雇佣兵说的一些粗话。这是人物的特定性格,很粗鲁,但是如果在中文语言里表达不出这种味道,那电影就不好看了。所以很多台词都是经过反复研究琢磨,挖空心思想出来的。”

可以想象,若剧中人物的台词与其表情不相符,一个粗鲁的人说着文绉绉的话,这样滑稽的画面会让观影者如鲠在喉。幸而,上译厂一批老艺术家以炉火纯青的技艺和极其较真的态度,给观众带来听觉的盛宴,自然贴切,没有任何翻译腔,甚至让观众忘记了他们的存在。正如苏秀所言,“我一直认为,最好的译制片,就应该让观众感到是原片演员自己在说中国话”。

复旦大学中文系教授严锋感叹,邱岳峰在《简·爱》中为罗杰斯特配的中文台词所传达的信息量,比原片演员斯科特更为丰富。

上译厂的配音演员不只配外国片,还为国产片配音。有的观众表示:“有些国产片拍得并不好看,但是知道是上译厂配音的,也会去看,就为了听上译演员的配音。”黄蜀芹导演曾告诉过苏秀:“在看样片《天云山传奇》时,觉得王馥荔比施建岚的戏好,可在刘广宁为施建岚配音之后,就显得施建岚的戏好了。”可见,好的配音不仅能塑造还原人物,还能给人物加分。

采访中,苏秀提起,去年施融谈到《纽约时报》上一篇介绍德国译制行业的文章,题目叫《不要字幕,只要配音的国度》。文章说,在过去几十年里,在西欧,配音变成了一种艺术形式,一个大产业。在德国,配音是外语片进入他们市场的首要条件。据德国联邦电影委员会的统计,德国2013年上映了175部英语影片,超过90%是配音的。如果不是德语,德国老百姓就拒绝看。文章中还很得意地提到,讲德语的市场是欧洲最大的市场,因为包括奥地利和瑞士,有八千多万人口。“我们有十三亿人口呐……”苏秀感叹道。

优秀的译制片不仅能让观众更好地欣赏电影,还能让观众享受自己母语的优美。由于采访的便利,笔者知道了不少老艺术家配音的故事,更深切地体会到中文的精妙,只是一般大众如何能了解这些幕后故事呢?译制片纪念馆无疑是一个很好的途径。

“当时我们是根据原文本,翻出一个初稿本,然后导演、翻译、口型员等,根据剧中人物性格、说话的口型最后编成台词。如果有纪念馆的话,我们可以把原文本、初稿本和最后的完成本都展示出来,有心人可以去研究。翻译讲究信达雅,特别是电影艺术,有丰富的艺术语言,译制时,怎么很好地还原的同时有语言的创新,这是值得去研究的,对整个翻译事业来讲,也很有好处。另外,我们第一代、第二代、第三代配音演员用声音、语言很充分地刻画出不同性格的人物,这也很值得研究,有利于丰富发展我们中国的语言文化,对后一辈来讲,也有很多值得借鉴的地方。”孙渝烽说道。

本刊记者采访配音艺术家时,发现他们随口就能举出一个影片的例子,无论是影片的内涵,还是影片的艺术特色,都了如指掌;谈到具体人物时,从性格个性、心理活动到动作语气等各方面都分析得鞭辟入里。这完全是极高水平的电影鉴赏家啊!

“我们是把电影掰开揉碎了看的。”苏秀说道。为了吃透原片,诠释好人物,他们那一代演员会看十来遍原片,有时演员为了更好地掌握比较困难的段落,甚至会看几十遍。没有人会像他们那样看电影了。因此,看他们创作的译制片如同站在电影鉴赏家、语言艺术家肩头上看原版电影,获得的艺术享受与感悟往往会更多。采访中,一些配音艺术家不约而同地告诉本刊记者,如果有纪念馆,可以搞一些电影讲座,介绍一些国外电影的流派或介绍一部经典的影片,分析人物性格以及台词背后的细微的心理活动等等。这些幕后英雄甘于在银幕背后默默奉献,但若有机会,他们也很愿意面对大众,分享自己的艺术感悟。

“苏秀下午茶”

上译厂的辉煌时代,要纪念,更需要传承

苏秀告诉本刊记者,多年来她总是会做一个梦:一条一天到晚走的路,忽然一下子找不到了。

这个梦根本不需要去解,熟悉苏秀的人一听便知,这就是日有所思夜有所梦,近些年来,苏秀一直在为译制片未来发展之路思索。

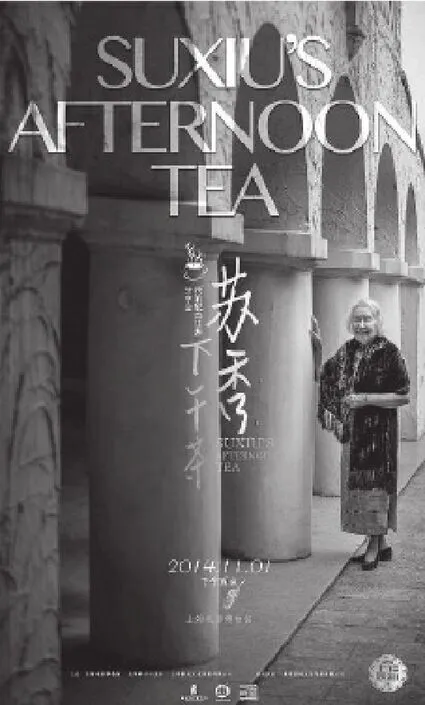

2014年11月,苏秀的“下午茶”暨《我的配音生涯》终极版新书分享会在上海电影博物馆举行,几百位嘉宾和读者云集。按说“下午茶”时间大都是聊聊天、叙叙旧,比较悠闲,然而苏秀在开场白时并没有欣喜地谈论自己的新书,而是忧心忡忡地感叹译制片被挤压的现状,并郑重地给大家出了个题目:译制片还有存在的价值吗?

“下午茶”上,配音艺术家童自荣指出:前辈演员的精神是伟大的,他们不为金钱所动,始终坚守在配音的阵地上。现在的小青年们也非常可爱。即使翻译片这样一落千丈,受到市场经济的冲击,依然不在乎幕后的工作,不在乎名利,前赴后继地投身到配音阵地上。“我们还在做梦,我们还是有这样一种向往,译制片要实现那种欣欣向荣的局面我觉得还是有可能的。如果市场不垄断,我们可以自己来选片,自己来制作,自己来发行,给我们一部分进片的权力,翻译片就可以大活起来。”

配音艺术家刘广宁认为,翻译片跟原版是不矛盾的。从前电影院就专门有放原版的,还有放翻译片的。现在应该也可以并存。“观众们的支持,我们非常的感动,同时还是希望有关方面多多支持,这才是最管用的。”著名翻译家周克希认为,只要还有为数可观的观众不能或者不愿看原版片,译制片就有存在的价值。不能,是因为语言上有困难。不愿,是因为他曾经领略过译制片的魅力,认为译制片有它自身的审美价值。

其实,在大量只看带字幕的原版外国电影的观众中,有一些是没有机会接触译制片,还有一些是被粗制滥造的翻译片坏了胃口。

“我曾去外地帮忙配外国电影,因为没有专业队伍,也不懂译制一部影片必要的工序,有的时候一大串口型,翻译送来的台词就五个字。我问其他的配音演员,碰到这样的情况怎么办?对方回答,我们就自己瞎填呗,或者慢慢说,抻着说。我又问,那如果口型很短,翻译的台词很长呢?对方答,那就说快呗!”曹雷有些气愤地对记者说道,“那还是台词吗?那还有人的心理活动、感情吗?但是他们说,不这样该怎么办呢?他们不会啊!”

《巴黎圣母院》

“台词啊,不是自来水,龙头一开就出来了,要琢磨的。”苏秀认真说道,“录音可以快,做本子不可以快。当年陈叙一定下一个制度,比如原来是甲翻译的,找一个乙来做编辑,将来对口型时、演员排戏遇到问题时,由编辑来回答问题。这样翻译和编辑都必须非常努力,否则很容易当场出丑。作为导演呢,不光要对整个片子有印象,还要一个个画面、一句句台词去推敲,这也是导演熟悉影片的过程。所以我觉得我们这个制度可以保证每个剧本都在一个水平之上,大家会十分努力,也借此很快提升翻译、导演的水平。”

“陈叙一这位艺术家值得我们好好研究。当时中国处于文化沙漠的时候,陈叙一带领上译厂团队进行一个文化的、语言的转码,让中国人能够接触到外国的艺术,我觉得他非常了不起,对当时的中国人来说,具有启蒙的作用。”曹可凡感慨道,他指出,若有条件建纪念馆的话,不仅要陈列当时的大量照片、手稿等资料,还要多做研究,“研究他们那一代配音艺术家是怎么进行不同文化的转码,怎么戴着镣铐跳舞。”

“当时陈叙一厂长建立了一套严谨科学的工作方法,应该传承下去。”曹雷指出,但让她忧心的是,即便他们愿意讲,未必有人肯听。“以前外地曾请苏秀、毕克去做配音方面的讲座。苏秀和毕克很详细地介绍了我们上译厂的一套工作方法,但讲座完后,就有业内人士说,现在哪还有人这么干,还数口型?现在整个行业的环境太商业化,流水线操作,赶时间,艺术上的追求不多,一心都在抢时间捞钱。”上世纪九十年代,为配国产片《大明宫词》,曹雷做了很多案头工作,一些有疑问的地方亲自去查证,若台词不合理,就跟导演提出来。当时有人就在私下嘀咕,照本子念念就行了,那么认真干嘛。但曹雷却有自己的原则,错的台词,她是绝对不会配的。

对于老一辈配音艺术家而言,他们一辈子几乎就为配音艺术而活,由于太过痴迷,也留下了一堆让人啼笑皆非的故事,比如陈叙一,洗脚的时候在琢磨一段台词,忘记脱袜子,直接把脚给伸水里了。又如,李梓在戏不多时抓紧时间去洗澡,她人特别利索,洗澡时随带把衣服洗好了,结果发现干衣服没带,只好又把湿衣服穿上。

如今,像老一辈那样痴迷于艺术的人不多见了,不过还是有一批年轻人,紧跟其后,努力创作。“现在的外国片,往往有很复杂的国情、背景、历史故事,而片方总要求我们在很短的时间内配完,这对于译制导演、演员来说,难度很高。不过虽然辛苦,我们都会全身心地投入工作。遗憾的是由于配好的影片不进影院,我们所有的付出几乎都是看不到的,因此很多人离开了这个行业。另外,我们现在的创作经费也在不断下降,电影数字化后,越来越紧缩,这也导致越来越少人投入这个行业。在欧洲很多国家,对译制片会有一些扶持,其实这样也有利于弘扬国家语言,是很正能量的事情。但是现在我们的中国译制片被忽视受冷落,其实是一种缺失,希望相关部门能给予更多的扶持。”上译厂新生代青年配音演员黄莺说道。

对于年轻一代的配音演员而言,他们面临的压力不小,除了要承受比较清贫的现实外,还要面对众多影视明星跨界来抢他们的“饭碗”。孙渝烽指出:“从配音角度来讲,配音演员的声音形象一定要跟剧中人物符合。若明星的条件合适,也可配,但若不符合的话,再大的明星也不合适,反而会损坏这部影片的价值。”

事实上,国内影视界,很多明星的台词都是不过关的,因此往往需要专业的配音演员帮他们后期配音。但荒谬的是,现今一些国外影片,尤其是动画片,往往用影视明星配音,取代了专业人士的工作。片方通过炒作明星的声音,赚取了人们的眼球,然而这种破坏艺术创作的规律的做法,却损害了影片的艺术效果。

商业化的炒作,对于品质的忽视,在种种乱象下,出现一种奇怪的现象:译制片被影视界冷落,其生存空间正不断被挤压,但是一大批热情观众还在不断追忆、缅怀译制片的黄金时代。而新一代的年轻人对于译制片知之甚少,对配音工作的了解仅限于明星的客串配音。

如何打破业界与观众间的隔阂?如何纠正对配音艺术的种种误解?译制片纪念馆或许是一个可贵的平台,能让经典译制片重放光彩,也能让新创作的译制片有更多机会与大众见面。在纪念馆,老一代人还可以把他们的经验贡献出来,而年轻人可以从中了解经典译制片是怎么创作出来的。当目前影院的主力观众群真正享受到配音艺术的魅力的时候,他们应该会迷上这门艺术,同时,“挑剔”了的耳朵也会抵制粗制滥造的配音,由此优质译制片才会有更广阔的市场。

“上译厂的追捧者遍布全国各地。就我所熟悉的粉丝群里,有一批40岁左右的粉丝酷爱配音艺术,他们跟着影片自学,相互交流切磋。虽然他们是业余的,但非常认真,水平也不简单。”张稼峰介绍道。不仅是中老年人,年轻的配音爱好者的数量其实也不减当年,他们交流配音技术,讨论配音演员,在网上发布自己的作品,其中有一部分人还进入配音圈成为兼职者。

“有了纪念馆,我们可以搞个业余配音比赛啊,爱好者都可以参与,我们也可以给予指导。”苏秀笑说道,她认为纪念馆不仅可以搞配音培训班,还可以搞翻译培训、台词培训班等。“配音演员不但实践机会多,还经常接触到各国表演艺术大师的作品,学到他们丰富的表达手段,所以在表演上和台词上都能得以迅速提高。实践证明,他们不仅可以出色地完成译制片的配音任务,还能在其他领域发挥作用。”苏秀说道。

关于前辈提到的这一点,黄莺是深有感触。黄莺毕业于上海戏剧学院表演系,在校时已经参与了诸多影视剧的演出。但是毕业时,她选择去上译厂, “能够到殿堂学习、工作,对于我演艺生涯是很重要的一步,对台词方面,戏的理解方面能力的提高特别有帮助,也非常有利于我在工作之余,参与诸多舞台剧、朗诵剧、多媒体情景剧的演出。”

最近几年,上译厂老一辈配音表演艺术家陆续离世,引起了许多人的唏嘘和感慨。追思会上译制片纪念馆的提出,不仅是对译制片黄金时代的怀念,也是对银幕上中国“好声音”如何延续的思考,更是对译制片下一个春天的呼唤。期待“译制片纪念馆”不止于畅想,能早日成为现实。