稻旱关系:中华早期文明形成的农史考察

2016-05-12赵越云樊志民

赵越云+樊志民

摘要:对中国农业发生、发展和中华早期文明演进的路径进行对比分析,可以发现两者之间存在某种一致性与相似性,为系统探索农业与文明之间的相互关系提供了可能性。新石器时代农业发生以来,古代中国南北方各自形成了稻作农业和旱作农业两种带有地域性色彩的农业类型,在两种农业类型之间产生的“稻旱关系”深刻影响了早期文明进程。具体而言:长江流域的稻作农业和黄河流域的旱作农业自其产生之日起便呈现出相互交流迹象,并以新石器时代晚期在秦岭-淮河一线形成了一片稻旱混作农业区为标志而达到高峰;然而,史前洪水事件与先民平治水土的活动使彼此交流互补的稻旱关系走向分异独立,与平治水土相伴而生的华夏族对苗蛮族的持续打击,则使华夏、东夷、苗蛮之间的族群界限明晰化,从而促成了历史早期“华夏”意识的初步形成。稻旱关系的分异一方面使得史前中国南北格局得以终结,另一方面促成以华夏族为首的“泛北方地区”开始形成,从而为历史早期广域王权国家的形成提供了条件,即稻旱关系对中华文明的形成起到了重要影响。

关键词:稻旱关系;农业历史;中华文明;“华夏”意识;广域王权国家

中图分类号:F329 文献标识码:A 文章编号:1009-9107(2016)02-0139-10

中华文明起源与早期发展研究自上世纪二、三十年代以来便是历史学、考古学以及诸多相关学科的重大课题。尤其是进入新世纪以来,在“中华文明探源工程”的推动之下,围绕这一研究涌现出诸多新材料、新成果、新共识。同时,在研究过程中,也呈现出不少新的趋势,最主要的便体现在“文明起源与形成从研究‘何时何地问题转向‘如何为何等深层次研究”[1],换言之,探索中华文明起源、形成与早期发展的模式、路径及动因成为重点研究领域。近年来,考古学较多地与早期文明研究产生互动,产生了蔚为可观的研究成果,并吸引了众多自然、人文、社会学科的参与,对中华早期文明进行了全方位、多角度地研究与阐释。然而,从农业历史的视角对中华文明起源与早期发展的历史进行深入研究的成果尚不多见。本文试图系统比对农业和文明在起源和早期发展的历史过程中所体现出的路径一致性和模式相似性,从而说明从农业历史的视角解读、研究中国早期文明的可能性,并在此基础上进一步分析中国农业起源与发展同中华文明起源与早期发展之间的内在逻辑。

一、中国农业与中华文明:起源与早期发展的路径一致性分析

中国农业的起源问题是农业史研究的重大课题,经过数代人半个多世纪的探索考察,到目前为止,形成了诸多学术共识,成为将农业历史研究推向深入化的基础。对农业起源路径的阐释是众多成果中的重要一项,其中,以李根蟠的论断最具有代表性。具体而言,李氏观点可以概括为:中国农业起源与发展的路径是多源起源与多源交汇的[2]。

所谓多源起源与多元交汇,包括两个层面的含义:其一为起源的多源;其二为发展过程中的多元交汇。农业起源可以细化为各种农作物和驯化动物的起源,古代中国农业中各种本土的农作物和驯化动物是在不同的地域范围内分别独立起源的,从而直接导致了不同农业类型的产生,而在起源后的发展过程中,不同的农业类型之间相互交流、融合、碰撞,从而体现了农业在发展过程中的“交汇”色彩。

反观中华文明起源与早期发展的路径与模式,与中国农业的起源与发展有着充分的一致性。中华文明起源与早期发展的“多元一体”模式是20世纪末业已形成的学术共识,即中华文明不是从一个中心形成,然后向外进行扩展、辐射与传播的,而是在多个中心相对独立地起源并发展,最终形成了“统一王朝”式的文明。例如,苏秉琦在1997年出版《中国文明起源新探》一书,在其考古学区系理论的基础上,提出了将中国文明起源模式归纳为多元论的“条块说”和“满天星斗说”,而这众多条块和众多星斗之间并非彼此孤立、而是紧密联系,从而共同组成“多元一体”的结构。

所谓“多元一体”同样包括两层含义,即:起源过程中的多元性和形成发展过程中的一体化进程。总体而言,中华文明在起源、形成与早期发展的过程中,经历了在史前社会中各区域文化相对独立发展、在形成期各区域文化相互影响、在早期发展中中原地区处于中心地位的历史过程。

综合农业史研究和文明史研究两个领域中所形成的学术共识,不难发现,无论是中国农业的起源与早期发展,还是中华文明的起源、形成与早期发展,其路径与模式存在一定的可比性。两者都经历了起源时期的多元性和独立性、发展时期的交汇性。这些共同之处,不妨称之为“路径一致性”。在这种一致性的前提之下,进一步需要讨论的,便是形成这种一致性的原因,换言之,仅就古代中国的时空范围而言,农业与文明之间究竟存在什么样的逻辑联系。

二、稻作与旱作:从交融到分异的史实陈述

在距今10 000年前后,稻和粟分别在长江流域和黄河流域相对独立地起源并在其后的历史时段里获得初步发展。到新石器时代中晚期,以粟作农业为基础,孕育出黄河流域内涵极为丰富的仰韶-龙山文化;而以稻作农业为基础,则孕育出长江流域屈家岭-石家河与崧泽-良渚文化。无论是长江流域还是黄河流域,都显示出了早期文明的色彩。然而,两种农业类型下所产生的不同流域内的早期文明并不是相互隔绝的,在其起源、形成和早期发展的过程中都经历了从相互交融到彼此对立的历史阶段。具体而言,则体现为稻作农业从长江流域向黄河流域的逐渐推进,又从黄河流域逐渐消失的过程,其起止时间大约为新石器时代早期至夏商时期,而北推与南退的关键时间点则在三代之首的夏代建国前后。

关于新石器时代稻作农业从长江流域逐渐向北推进的过程,已经得到现代考古学的充分证明。迄今为止,在30处位于秦岭-淮河以北地区属于新石器时代的考古遗址中均出现了稻作农业的迹象,具体情况见表1。

表1的信息基本可以反映在整个新石器时代稻作农业从长江流域向北方黄河流域渐次推进的过程。并且,这一过程在新石器时代的早、中、晚三期中又呈现出明显不同的阶段性特征。具体而言:在新石器时代早期,在秦岭-淮河以北地区发现稻作遗存的考古遗址仅有舞阳贾湖与济南月庄2处,且分布于淮河流域与黄河下游两个相隔较远的地区,这一现象固然与考古发现的偶然性相关,但也在一定程度上表明,稻作农业的向北推进带有很大程度上的偶发性色彩;到新石器时代中期,秦岭-淮河以北地区发现稻作遗存的考古遗址共计9处,对这些遗址的分布区域加以考察,结合学术界对河南省境内尤其是豫西南南阳盆地新石器时代农业考古的相关研究成果。可以发现,新石器时代中期,稻作农业从长江流域大体通过两条路线向北推进,带有明显的线状分布色彩,其一,从长江中游地区,溯汉江而上,至南阳盆地后又沿汉江支流向北传播,经豫中地区直达黄河中游的中原地区,其二,从长江下游地区向江淮之间推进,又沿淮河支流向北推进至黄河下游的山东地区,然而,这一时期秦岭-淮河以北地区的稻作遗存从数量上来讲还极为少量,很难讲在黄淮之间形成了稻旱混作的农业经营方式;至新石器时代晚期,在黄淮之间、甚至在黄河中游以北的部分地区,如山西襄汾陶寺遗址,发现稻作遗存的考古遗址在数量上比前一时期极大增长,多达19处,占整个新石器时代发现稻作遗存的遗址数量的67%,从各遗址所分布的区域来看,起于豫西南南阳盆地经豫中地区向东北方向一直延伸至鲁东南地区,在秦岭-淮河以北地区发现稻作遗存的遗址呈现出片区化的特色,从各稻作遗存的具体情况来看,稻作在各遗址农业经济构成中所占的比重也比前一时期明显增强,稻旱混作成为黄淮之间广大区域的基本农业经营形式。

关于稻旱混作目前已有不少研究成果,例如,张居中等曾以河南舞阳贾湖遗址发现的史前稻作遗存为依据,并结合黄淮之间的相关考古资料提出,“从新石器时代到史初时期,整个黄淮地区,或为稻粟混作区,或为稻的栽培区,似乎始终未曾作为单纯的粟黍类栽培区而存在”[33];王星光等提出,“从新石器时代早期至晚期,在黄河和淮河之间的广袤区域逐渐形成了稻作物与粟作物的混作原始农业区”[34];赵志军则通过对尉迟寺和两城镇的浮选结果进行量化分析认为,“海岱地区南部新石器时代晚期的农业经济应该是以稻旱混作为特点”[35],之后又将稻旱混作农业的时空范围限定在“黄河下游地区的龙山时代”[36]……然而,结合上文已经论述过的内容与近年来关于诸多遗址农作物遗存的量化分析结果,新石器时代晚期形成的稻旱混作区在空间分布范围上,并没有张居中、王新光等人描述的那么“广袤”,也不像赵志军所说的那么狭小,稻旱混作区的空间范围大致在从豫西南南阳盆地经豫中地区直到鲁东南地区的一条西南-东北走向的地带上,在混作区内,稻与粟在整个农业经济中的比重基本相当,难分伯仲,而在混作区以北以西地区,虽然也有稻作遗存的发现,但稻在整个农业经济中的比重则是相当低的。以山西襄汾陶寺遗址为例,稻作农业在该遗址中虽然从早期至晚期比重持续增加,但无论是从出土概率还是从绝对量上来讲,都无法超越甚至接近粟黍类旱作农业的比重。

稻旱混作区在黄淮之间偏南偏东地区的形成,充分反映了长江流域稻作农业向北推进的历史过程,然而,与这一现象形成鲜明对比的是在整个新石器时代很少能够见到旱作农业向南推广的迹象。古中国南北地区间的相互交融仅仅以南方稻作农业向北推进的单向形式体现出来,而且,这一交融形式贯穿于整个新石器时代始终并呈现出逐渐增强的趋势。

稻作农业从长江流域向北推进的强劲势头在龙山时代基本达到一个阶段性的峰值,从目前考古学所提供的资料来看,进入夏商时期这一势头便得到逐渐减缓。这可以从三个方面加以阐述:其一,至龙山时代,稻作农业向北推进的北部边界基本在黄河流域的黄河两岸附近,其后很长一段时间里并没有实质性的地域性突破。在与山东地区邻近的辽东半岛上发现的早期稻作遗存仅有文家屯遗址和大嘴子遗址两处,而且,文家屯发现的稻作遗存虽属大汶口文化晚期,但“在经过检测的24个样本中,只有1个样本发现了水稻的植硅体”[37],而大嘴子发现的稻作遗存则在年代上要晚于岳石文化,属于晚商时期遗存[37]。其二,从整体上来看,进入夏代以来,稻作农业在黄淮之间农业经营形式中的比重开始下降,与新石器时代所呈现出的趋势相反。以山东半岛为例,进入岳石文化以来,水稻的重要性逐渐降低。宋吉香曾对桐林遗址从龙山时代至岳石文化时期的农作物遗存进行比较研究,结果显示水稻的比重和出土概率都呈现出明显下降的趋势[38]。靳桂云等人也通过近年来山东地区考古遗址中所揭示的资料分析认为,“龙山时代可能是山东地区先秦稻作农业发展的高峰”,进而认为,山东地区在“岳石文化时期农作物组合与龙山时代比较接近(笔者注:稻作农业其实已经开始出现地位下降的趋势),但商周时期…稻的地位下降,而小麦(旱作农业农作物)逐渐成为占优势地位的农作物”[39]。其三,夏商时期,稻作农业在北方地区依然存在甚至在局部范围内还有在农业生产中比重继续加强的迹象,恰当的解释应该是北方地区先民对稻作农业的接纳和稻作农业对北方地区旱作农业体系的补充作用,而不应该将其理解为稻作农业在北方地区的进一步发展。

综合上述分析,夏代建国前后(公元前2000年前后),即考古学上从龙山文化晚期以后至二里头文化之前这一中华文明形成的关键时期成为稻作农业从长江流域向北推进与逐渐在黄淮之间传播态势减缓的重要转折点。

三、农作物属性、栽培技术与洪水事件:稻旱关系分异的原因探析

关于公元前2000年前后的古代中国,最重要的历史事件当属史前洪水的发生与继之而起的先民治水行为,可以简称为史前“洪水事件”。对于这一事件的真实性,目前已经能够找到充足的证据加以说明。首先,几乎所有先秦至秦汉时期的古典文献在谈到尧舜禹等上古英雄帝王时都会提到关于洪水的记忆例如:《尚书·尧典》篇载:“汤汤洪水方割,荡荡怀山襄陵,浩浩滔天”;《尚书·益稷》篇载:“洪水滔天,浩浩怀山襄陵,下民昏垫。予乘四载,随山刊木,暨益奏庶鲜食。予决九川,距四海,浚畎浍距川”;《孟子·滕文公上》载:“当尧之时,天下犹未平,洪水横流,泛滥于天下……禹疏九河,瀹济漯,而注诸海;决汝汉,排淮泗,而注之江,然后中国可得而食也”;《庄子·天下》载:“昔者禹之湮洪水,决江河而通四夷九州也,名川三百,支川三千,小者无数。禹亲自操橐耜而九杂天下之川;腓无胈,胫无毛,沐甚雨,栉疾风,置万国”;《吴越春秋·吴太伯传》载:“尧遭洪水,人民泛滥,逐高而居”;《淮南子·齐俗》载:“时天下大雨,禹令民聚土积薪,择丘陵而处之”……此外,《国语》《山海经》《吕氏春秋》等先秦古籍皆有关于洪水事件的记载。;其次,近年来环境考古学的研究成果也提供了古中国在公元前2000年前后遭遇洪水的沉积证据、地质与考古遗址以中原地区为例,已经发现史前洪水事件遗迹的考古遗址主要包括:三里桥遗址、周家庄遗址、王湾遗址、孟县遗址、锉李遗址、二里头遗址、新砦遗址、徐堡遗址、西金城遗址等(可参看张俊娜、夏正楷合撰的《中原地区4KaBP前后异常洪水事件的沉积证据》(载《地理学报》,2011(5):685697)一文)。此外,在黄河上游的甘青地区(可参看夏正楷、杨晓燕、叶茂林合撰的《青海喇家遗址史前灾难事件》(载《科学通报》,2003(11):1 2001 204.)一文)、下游的华北地区(可参看莫多闻、王辉、李水城合撰的《华北不同地区全新世环境演变对古文化发展的影响》(载《第四纪研究》,2003(2):200210.)一文)以及长江流域(可参看朱诚、于世勇、卢春成合撰的《长江三峡及江汉平原全新世环境考古与异常洪涝灾害研究》(载《地理学报》,1997(3):268278.)、张强、姜彤、施雅风合撰的《6000aBP以来长江下游地区古洪水与气候变化关系初步研究》(载《冰川冻土》,2003(4):368374.)等论文)都发现了史前洪水事件的考古遗迹。。此外,在认可洪水事件真实性的基础之上,一方面,很多学者围绕其之所以发生的驱动因素进行研究,将史前洪水与全新世大暖期的气候环境相联系,认为温湿多雨的气候是洪水产生的重要原因例如:张俊娜、夏正楷在《中原地区4KaBP前后异常洪水事件的沉积证据》(载《地理学报》,2011(5):685697.)一文中,通过对中原地区二里头遗址、周家庄遗址、西金城遗址等三处遗址中发现的公元前2000年前后古洪水记录进行深入研究,证明洪水事件的真实性,又对二里头遗址和西金城遗址的植物孢粉进行分析,结果表明洪水事件同期的气候环境特征为温暖湿润,从而证明导致洪水的原因主要与当时温湿多雨的气候环境有关;王绍武在《夏朝立国前后的气候突变与中华文明的诞生》(载《气候变化研究进展》,2005(1):2225.)一文中,根据历史记载、考古学证据及古气候资料,分析了公元前2100-1800年间的降水资料,认为在公元前2070年之前有一个多雨期,直接促成了洪水事件的发生;黄春长等在《黄河流域关中盆地史前大洪水研究——以周原漆水河谷底为例》(载《中国科学:地球科学》,2011(11):1 6581 669.)一文中也指出,关中盆地漆水河谷地公元前2000年前后的特大洪水,与气候异常条件下的大暴雨有关……。另一方面,围绕其所产生的历史意义也已有诸多研究成果涌现,很多学者将洪水事件与中华文明起源和形成相联系,阐述两者之间的逻辑关系关于洪水与早期文明方面的研究,主要可参看以下文献:王润涛.洪水传说与中国古代国家的形成[J].湖北大学学报(哲学社会科学版),1990(2):5357.姚义斌.洪水传说与中国早期国家的形成[J].史学月刊,1997(4):1114;111.王晖.尧舜大洪水与中国早期国家的起源——兼论从“满天星斗”到黄河中游文明中心的转变[J].陕西师范大学学报(哲学社会科学版),2005(3):7686.谌中和.洪水、古城与中国文明的起源——兼与王巍先生商榷[J].湖南师范大学社会科学学报,2011(03):111114.马兴.论洪水在中国文明起源中的重要作用[J].东岳论丛,2012(3):2531.等。。总体而言,新石器时代中、晚期持续数千年的温湿多雨的气候条件最终导致公元前2000年前后史前洪水的爆发,又进一步引发了早期先民的治水活动,而治水的成功又直接促进了中华文明的形成与早期发展。

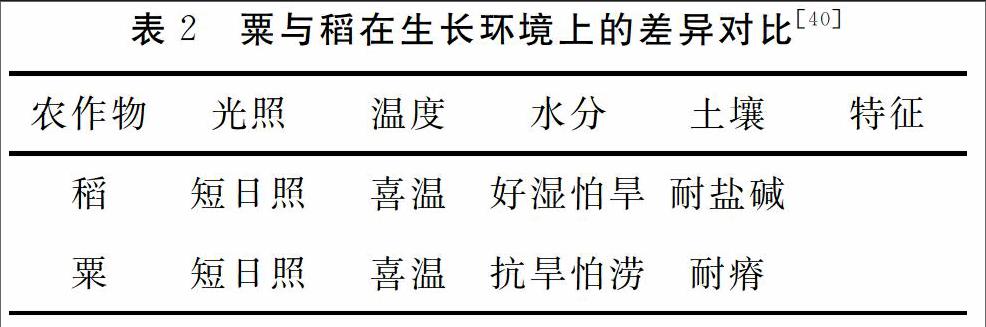

然而,从农业历史的角度来讲,洪水事件对农业生产活动是否是一次灾难性事件却很难一言以蔽之,这是由不同农业生产类型的特点而决定的。本文认为,对于洪水事件对稻作农业和旱作农业的具体影响应该分而述之。稻与粟分别作为稻作农业和旱作农业的代表性农作物,在生长习性上二者既有相同之处,又有相异之处。具体对比详见表2。

其一,在新石器时代中、晚期温湿多雨的气候条件下,旱作农业区与稻作农业区能够进行一定程度的交流与融合。一方面,北方地区旱作农业中的主要农作物粟因其“怕涝”的习性,在新石器时代中、晚期温湿多雨的气候环境下甚至出现了向更高纬度的北方地区进行传播的趋势,而无法向低纬度的南方进行传播,这也是上文中所述在新石器时代不见旱作农业向南传播迹象的原因所在。另一方面,温湿多雨的气候条件为北方地区创造了适宜稻作农业生产的客观环境,从而促进了稻作农业向北方地区的推进,以至于在黄淮之间出现了稻旱混作区,稻作农业与旱作农业在这一区域内的整个农业经济体系中分别所占的比重达到大体相同的程度。因此,史前时代的稻旱关系表现为旱作农业区对稻作农业经营形式的接纳与两者之间的相互交融。

其二,在平治水土以应对史前洪水的过程中,旱作农业区与稻作农业区之间的矛盾开始凸显。由表2可以清晰地看出,对水土条件的不同要求正是粟与稻在生长习性上的差异之所在,而平治水土却要对已有的水土条件进行调整,因而,先民平治水土的行为势必触动稻作农业与旱作农业能否继续发展的根本。一方面,由于粟具有“抗旱怕涝”“耐瘠”的生长习性,洪水对旱作农业的冲击极大,因此,从旱作农业的立场来看,平治水土势在必行。另一方面,由于稻作农业具有“好湿怕旱”“耐盐碱”的生长习性,对于洪水具有较好的适应能力,尤其是在获取稻田的过程中,洪水甚至可以为稻作农业带来可供利用的契机。在原始农业时期,引水灌溉尚未出现《淮南子·人间训》中记载的东周时期楚国令尹孙叔敖“决期思之水而灌雩娄之野”当为最早的引水灌溉工程。在《中国水利史纲要》中也讲,“我国见诸记载,最早的渠系引灌工程是春秋时淮水流域的期思、雩娄灌区。”(姚汉源著,北京:水利电力出版社,1987:31)。,而稻的种植又需要稻田中有大量的水资源,因此,稻田只能通过对自然环境的利用而获得。其中,主要方式有:其一,利用象、鸟等动物在沼泽地带觅食时踩踏淤泥后留下的可以直接种植水稻的天然稻田,是谓“象耕鸟耘”[40,41];其二,模仿天然稻田的形成过程,利用雨水等天然水将用火焚毁的杂草荒木浸烂,再驱赶动物进行践踏而造出新的稻田[42,43]。而洪水正好有利于上述两种稻田获取方式的实现,洪水既可以替代雨水来浸泡焚毁的荒草杂木,也可以退却之后在地势较低的地方形成新的沼泽。可见,从稻作农业的立场来看,平治水土并不可行。综合上述两方面的分析,平治水土以应对史前洪水成为激化稻旱矛盾的人为因素。

从古典文献的记载来看,对于平治水土,上古时代的三大集团徐旭生先生在系统梳理古代文献资料的基础之上,将上古时代的部族分为三大集团,即:华夏、东夷、苗蛮。(参看徐旭生:中国古史的传说时代[M].北京:文物出版社,1985:3766.)本文遵从是说。,表现出了不同的态度:华夏集团表示支持;东夷族既不表示支持也不表示反对;苗蛮集团则表示反对。例如:华夏集团中的尧舜禹等上古英雄帝王,都曾力主治水。《尚书·尧典》记载帝尧向四岳咨询,“汤汤洪水方割,荡荡怀山襄陵,浩浩滔天。下民其咨,有能俾乂?”[44]7从而命鲧平治水土。同时记载舜因鲧治水不力而“殛鲧于羽山”[44]9的惩罚,并命禹重新治水,“禹,汝平水土,惟时懋哉!”[43]与华夏集团致力于平治水土相对立的是苗蛮集团的破坏。《尚书·益稷》载,“各迪有功,苗顽弗即工”[44]25;《史记·五帝本纪》亦载,“三苗在江淮、荆州数为乱”[45]28……东夷集团在面对平治水土的公共事业时,则采取了一条中间路线。《孟子·滕文公上》载,“舜使益掌火。益烈山泽而焚之,禽兽逃匿”[46]127,这里的“烈山泽”应当分而述之,烈山而焚之有助于旱作农业的进行,烈泽而焚之则有利于稻作农业的开展。可见,对于东夷集团而言,是否平治水土并无关紧要,维持农业生产无需尽力于沟洫之业,只需要通过最原始的火耕方式便可以实现。

可见,在公元前2000年前后发生的平治水土一事确乎激发了各上古族群之间的矛盾。因此,为保障治水活动的顺利进行,华夏集团对苗蛮集团的打击势在必行。平治水土与征伐三苗其实是同一件事情的两个方面,是大体同时而稍有先后进行的。这一点,金景芳在《中国奴隶社会史》一书中便作出清晰地判断,认为“禹征有苗的直接原因,与治水有关…苗自恃强大,带头采取了不合作的态度,迫使禹不得不诉诸武力,结果导致了征有苗的战争。所以,征有苗与治水有直接关系,征有苗是为了治水”[47]14,15。且以《尚书》《史记》等文献中记载的情况来看:尧在位时便一边听从四岳的建议派鲧治水,一边听从舜的意见“窜三苗于三危”;到帝舜即位以后则一边任命禹去治水,一边又有舜征三苗的举措;舜征三苗而道死苍梧之后,禹又继续进行对三苗的打击。值得注意的是,在华夏集团打击三苗的过程中东夷集团依然采取了既不支持也不反对的态度。如《战国策·魏策二》便记载,“禹攻三苗,而东夷之民不起”[48]。

援引现代考古学的相关研究成果,大体可以确定:东夷集团的活动地域主要与考古学上的海岱文化区重合,也正是本文所论述的稻旱混作区的一部分;苗蛮集团的活动地域则与长江流域的考古文化区重合,即本文所论述的稻作农业区的一部分;华夏集团则位于黄河中下游的中原地区,即本文所论述的旱作农业区。换言之,平治水土与打击苗蛮的先民活动发生在旱作、稻作与稻旱混作三大农业区之间,具体则表现为旱作农业区与稻作农业区之间的分歧和稻旱混作农业区的中立。

四、早期文明形成与“华夏”意识:稻旱关系分异的历史影响

中原地区经营旱作农业的华夏集团在平治水土与打击苗蛮过程中的最终胜利对古代中国历史的发展进程产生了极大的影响。表现在两个方面:

其一,“克有三苗”:史前中国南北格局的终结。华夏集团打击苗蛮集团的成功,从某种程度上可以看做是旱作农区对稻作农区的一次阶段性胜利。苗蛮集团作为史前稻作农业从长江流域北向传播的载体受到来自北方华夏集团的压制,从而终结了史前中国南北格局的历史发展进程。

到夏商时代,中国历史的主流开始转变为东西向的夷夏之争。史家傅斯年在《夷夏东西说》一文中,便通过文献资料的梳理而提出,“在三代及三代以前,政治的演进,由部落到帝国,是以河、济、淮流域为地盘的。在这片大地中,地理的形势只有东西之分,并无南北之限。历史凭借地理而生,这两千年的对峙,是东西而不是南北”[49]。从时间的维度来看,古代中国历史的东西格局所延续的时间虽不一定有傅氏观点所讲的那样悠长:史前稻旱混作农区的形成明确了东西格局的上限,夏商以后,周族起于西北而收于东南,将整个黄河流域纳为一体之后,伴随楚国在长江流域的逐渐坐大与北方草原上游牧经济的逐渐发展,中国历史的南北格局重又开启,所谓“南夷与北狄交,中国不绝若线”,正是中国历史南北向格局的一种表现。然而,就夏商时代,确切来讲即从夏代建国前后至晚商以前而言,东西格局确乎是中国历史的主流,这一主流主要体现在华夏集团与东夷集团之间、或曰旱作农区与稻旱混作农区之间的对峙与交融。《史记·夏本纪》记载,禹平治水土成功之后,“令益予众庶稻,可种卑湿”[45]51,说明华夏集团对东夷集团与稻作农业经营方式的接纳。从上文中已述考古学提供的证据来看,夏商时期稻作农业从长江流域向北传播的迹象基本不复存在,秦岭-淮河一线以北地区稻作遗存在这一时期继续存在但已无法再现龙山时期的盛况。

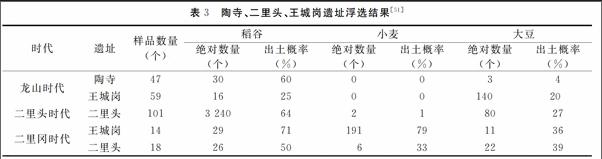

可以确定,在华夏集团“克有三苗”之后,以秦岭-淮河一线为界的南北中国之间,史前时代相互交流融合的历史趋势得到遏制与阻断,同时,在交流融合的结果得以继续保留的前提下,中国历史的南北格局获得了一次阶段性终结。援引赵志军对考古遗址中植物遗存进行量化分析的结果,通过对中原地区陶寺遗址、王城岗遗址和二里头遗址三处典型遗址的浮选结果(见表3)进行分析,可以发现夏商时期水稻在北方地区继续存在的同时,小麦与大豆作为新的农作物品种,种植比重开始逐渐上升。而小麦和大豆皆非中原地区的本土农作物,小麦起源于西亚,大豆来源于中国北方栽培大豆的起源问题已有诸多研究,如郭文韬通过文献学和考古学两方面的研究,认为“栽培大豆起源于中国北方地区,至于起源于东北,华北,还是西北,这是需要进一步研究的问题。”(郭文韬.试论中国栽培大豆起源问题[J].自然科学史研究,1996(4):326333.);孙永刚通过植物考古对大豆遗存进行分析,认为“大豆在龙山时期起源于中国北方地区尤其是辽宁、河北、山西等省的山地、盆地地区。”(孙永刚.栽培大豆起源的考古学探索[J].中国农史,2013(5):38.)虽然目前关于大豆起源的观点还有很多,但公元前2000年前后出现在中原地区的栽培大豆来源于中国北方,基本是可以确定的。,由此可见,从农业历史的角度来看,夏商时期古代中国区域间科技文化交流的重心开始在秦岭-淮河以北的广大地区进行,这一广大地区包括广义上的中原地区即黄河中下游地区全部和历史时期游牧民族所居的北方地区的大部分,为论述的方便起见,不妨称之为“泛北方地区”。

其二,“禹别九州”:华夏族为首的泛北方文化中心开始形成。平治水土与打击苗蛮的成功,使得“禹别九州”成为可能。《尚书》中《禹贡》一篇的成书年代颇有争议,但《禹贡》成书年代与其中“九州”意识的形成年代实为两个虽相互关联却迥然不同的问题,应在承认成书年代势必晚于意识形成年代的基础之上将两者区别对待。上世纪六十年代,辛树帜作《禹贡新解》一书,在系统分析诸多历史文献与前人考据研究成果的基础之上,推测“禹贡成书年代,应在西周的文、武、周公、成、康全盛时代,下至穆王为止”[51]9。据此,《禹贡》中所载“九州”的意识应当在西周之前的夏商时期业已形成。此外,邵望平撰写《<禹贡>“九州”的考古学研究》一文,以顾颉刚《禹贡注释》为重要参考,对《禹贡》中所载“九州”与公元前2000年前后龙山——二里头文化时代的考古学文化区系进行比对分析,得出两者之间存在对应关系的结论,从而认为,“《禹贡》作者的地理知识还仅限于西周早期以前,即公元前第2000年间的‘中国,远远未达到战国时期所能达到的地理认识水平”[52]。由上所述,在公元前2000年前后,“九州”意识的形成是可能的,从而,文献记载中“禹别九州”“任土作贡”一事便也存在实际发生的可能性。结合公元前2000年前后古代中国的农区划分与对《禹贡》中“九州”地域的分析来看,则基本可以坐实上述可能性。

按照上述邵文所论,《禹贡》“九州”中青、徐二州大体与考古学上海岱文化区相合,即本文中所讲稻旱混作农区的东部。荆、扬二州大体在长江流域,但反观《禹贡》原文,“淮海惟扬州”,则扬州范围似乎不过长江;“荆及衡阳为荆州”,又有《尔雅·释地》所载“汉南曰荆州”[53]佐之,若暂不多论荆州之地的南界,则荆、扬二州大体在汉水、淮河以南,为本文所讲稻作农区的北部边缘。其余冀、兖、豫、雍所处之地大体位于黄河中下游地区,与本文所讲旱作农区基本相合。《禹贡》“九州”中,梁州具有一定的特殊性。在各种记载“九州”的古典文献中,如:《尔雅·释地》《吕氏春秋·有始览》《周礼·职方制》《容成氏》等,仅有《禹贡》一处有梁州,其余皆无。至于梁州的范围,学者多以为其北界为秦岭,西、南界不可考,如顾颉刚便认为,“梁州北以秦岭为界,东至华山,西界无可考,南限于长江,即今四川盆地地区”[54],此外,李民《尚书译注》、李长傅《禹贡释地》等著作中皆大体与顾氏观点相当。然而,从《禹贡》中“华阳黑水惟梁州”“黑水西河惟雍州”来看,黑水即雍梁二州之界,根据辛树帜《禹贡新解》中的考证,“雍、梁界解释为东西,是不错的…黑水入于南海,应从尔雅之解释,‘九夷、八狄、七戎、六蛮,谓之四海……‘入于南海即入于戎地”[51]282283。而且,据《汉书·地理志》载,“周既克殷…改禹徐、梁二州合于雍、青,分冀州之地以为幽、并”[55],《禹贡》中梁州之地能够合于雍州,说明梁州之地较狭,未必有现今整个西南地区那么广袤,再有“华山之阴为雍州,其阳为梁州”[51]282283的观点佐之,则梁州之地大约仅在豫陕之间,为本文所讲的旱作农区的一部分。

基于上述论证,总括来看《禹贡》“九州”:九州之中五州为旱作农区,二州为稻旱混作农区,二州为稻作农区,整体来看,九州是以旱作农区为其主体的,而旱作农区与华夏族拥有的对应关系则表明华夏族在九州中处于主导地位;九州地理范围以秦岭-淮河以北的“泛北方地区”为重心,仅荆、扬二州地处南方且扬州之境不逾长江,再以后世“分冀州之地以为幽、并”观之,九州的消长与增减,重心也在“泛北方地区”,则夏商时期确实形成一个“泛北方文化中心”地带;据传世文献记载,禹曾传位于益,然“朝觐讼狱者不之益而之启…讴歌者不讴歌益而讴歌启”[56]“诸侯皆去益而朝启”[45]83,大禹为华夏族首领,而精于“艺稻”的伯益为东夷族首领,朝启而不朝益体现了九州之内对华夏族的文化认同,也说明在“泛北方文化中心”内部是以华夏族为首的。由此而言,在历史早期,“华夏”的族群认同源于对农业类型的选择,“华夏”族是指单纯以旱作农业为其经济基础的族群,而区别于“华夏”族的“东夷”族与“苗蛮”族则分别以稻旱混作农业、稻作农业为其经济基础。

至此,可以对稻旱关系的历史演变与中华文明的形成之间的关系进行进一步探讨。“广域王权国家”的出现是中华文明形成的一条重要标准。例如:许宏通过对中原地区陶寺、王城岗、瓦店、古城寨、新砦等遗址的综合考察,认为,“由公元前2000年向后望,约200年后的公元前1800年或稍晚,二里头都邑及二里头文化崛起于中原腹地。它的出现最终结束了……数百年‘满天星斗小国林立的政治图景。作为‘国上之国的广域王权国家,东亚大陆首次出现了以高度发达和强力辐射为特征的核心文化。至此,中国历史进人了一个新的时代”[57]。换言之,即将广域王权国家的出现看作是中华文明早期进程中极为重要的一环,或曰文明形成期的重要标志。这一标志由两个要素构成:其一为广域,即国家治理的地域范围突破一个地理单元的限制,对多个地理单元进行整合与控制;其二为王权国家,即对上述“广域”地域范围内的人群进行制度性管理,并组织域内人群对外进行保卫、联合与征伐。

纵观稻旱关系从交融到分异的历史进程:平治水土的活动为王权国家进行内部治理和管理域内人群提供了前提;华夏族对苗蛮族的打击、东夷族的中立等三集团之间的相互关系则体现王权国家组织内部人群对外进行联合、征伐的国家职能,打击苗蛮的活动标志着王权国家对外职能的初具规模;在整个“泛北方地区”农业类型的一致和趋同,则为广域王权国家在地域上突破单一地理单元的限制提供了条件。换言之,稻旱关系的分异为历史早期广域王权国家的形成提供了条件,即稻旱关系对中华文明的形成起到了重要影响。

总体而言,从农业历史的角度来看史前至夏代的历史发展过程,古代中国在农业起源阶段形成的“南稻北旱”格局,经由史前时代的相互交融,在平治水土与打击苗蛮的过程中得以阶段性终结,其影响是为早期文明或曰“广域王权国家”在旱作农区、即本文所讲“泛北方地区”的形成提供了前提条件。

参考文献:

[1]高江涛.新世纪以来中国文明起源与形成研究的回顾与反思[J].中原文化研究,2013(1):2835.

[2]李根蟠.中国农业史上的“多元交汇”——关于中国传统农业的再思考[J].中国经济史研究,1993(1):120.

[3]Gary W.Crawford,陈雪香,栾丰实,等.山东济南长清月庄遗址植物遗存的初步分析[J].江汉考古,2013(2):107116.

[4]陈报章,王象坤,张居中.舞阳贾湖新石器时代遗址炭化稻米的发现、形态学研究及意义[J].中国水稻科学,1995(3):129134.

[5]张文绪,王辉.甘肃庆阳遗址古栽培稻的研究[J].农业考古,2000(3):8085.

[6]徐光冀.中国考古学年鉴(1998)[M].北京:文物出版社,2000:228.

[7]魏兴涛,孔昭宸,刘长江.三门峡南交口遗址仰韶文化稻作遗存的发现及其意义[J].农业考古,2000(3):7779.

[8]黄其煦.关于仰韶遗址出土的稻谷[J].史前研究,1986(1):8889.

[9]洛阳博物馆.洛阳西高崖遗址试掘简报[J].文物,1981(7):3951.

[10]严文明.中国稻作农业的起源[J].农业考古,1982(2):1931;151.

[11]陈文华,张忠宽.中国农业考古资料索引[M]//华南农业大学农业遗产研究室.农史研究(第二辑).北京:农业出版社,1982:159168.

[12]李洪甫.连云港地区农业考古概述[J].农业考古,1985(2):96107,186.

[13]王增林,吴加安.尉迟寺遗址硅酸体分析——兼论尉迟寺遗址史前农业经济特点[J].考古,1998(4):8793.

[14]中国社会科学院考古研究所.山东王因——新石器时代遗址发掘报告[M].北京:科学出版社,2000:452.

[15]聂政.胶东半岛大汶口文化早期的聚落与生业[D].济南:山东大学博士论文,2013:146.

[16]刘晓媛.案板遗址2012年发掘植物遗存研究[D].西安:西北大学硕士学位论文,2014:15.

[17]赵志军,何驽.陶寺城址2002年度浮选结果及分析[J].考古,2006(5):7786.

[18]姚政权,吴妍,王昌燧,等.山西襄汾陶寺遗址的植硅石分析[J].农业考古,2006(4):1926.

[19]中国社会科学院考古研究所河南一队.河南汝州李楼遗址的发掘[J].考古学报,1994(1):6397.

[20]庞晓霞,高江涛.中原地区文明化进程中的农业经济考察[J].农业考古,2006(4):113,26.

[21]姜钦华,宋豫秦,李亚东,等.河南驻马店杨庄遗址龙山时代环境考古[J].考古与文物,1998(2):3440.

[22]姚政权,吴妍,王昌燧,等.河南新密市新砦遗址的植硅石分析[J].考古,2007(3):9096.

[23]赵志军.安徽蒙城尉迟寺遗址浮选结果分析报告[M]//赵志军.植物考古学:理论、方法和实践.北京:科学出版社,2010:109119.

[24]修燕山,白侠.安徽寿县牛尾岗的古墓和五河濠城镇新石器时代遗址[J].考古,1959(7):371372.

[25]林留根、张文绪.黄淮地区藤花落、后大堂龙山文化遗址古稻的研究[J].东南文化,2005(1):1519.

[26]中国社会科学院考古研究所.尧王城遗址第二次发掘有重要发现[N].中国文物报,19940123(1).

[27]靳桂云,刘延常,栾丰实,等.山东丹土和两城镇龙山文化遗址水稻植硅体定量研究[M]//山东大学东方考古研究中心.东方考古(第2集).北京:科学出版社,2006:280290.

[28]凯利·克劳德福,赵志军,栾丰实,等.山东日照市两城镇遗址龙山文化植物遗存的初步分析[J].考古,2004(9):7380.

[29]孔昭宸,刘长江,何德亮.山东滕州市庄里西遗址植物遗存及其在环境考古学上的意义[J].考古,1999(7):5962.

[30]靳桂云,吕厚远,魏成敏.山东临淄田旺龙山文化遗址植物硅酸体研究[J].考古,1999(2):8287.

[31]赵志军.两城镇与教场铺龙山时代农业生产特点的对比分析[M]//山东大学东方考古研究中心.东方考古(第1集).北京:科学出版社,2004:210224.

[32]栾丰实,靳桂云,王富强,等.山东栖霞县杨家圈遗址稻作遗存的调查和初步研究[J].考古,2007(12):7884.

[33]张居中,孔昭宸,刘长江.舞阳史前稻作遗存与黄淮地区史前农业[J].农业考古,1994(1):6777.

[34]王星光,徐栩.新石器时代粟稻混作区初探[J].中国农史,2003(3):39.

[35]赵志军.海岱地区南部新石器时代晚期的稻旱混作农业经济[M]//山东大学东方考古研究中心.东方考古(第3集).北京:科学出版社,2006:253258.

[36]赵志军.中华文明形成时期的农业经济发展特点[J].中国国家博物馆馆刊,2011(1):1931.

[37]栾丰实.海岱地区史前时期稻作农业的产生、发展和扩散[J].文史哲,2005(6):4147.

[38]宋吉香.山东桐林遗址出土植物遗存分析[D].中国社会科学院研究生院硕士学位论文,2007:2542.

[39]靳桂云,吴文婉,王海玉.山东半岛早期农业研究新进展[M]//重庆市文物考古所,重庆文化遗产保护中心.“早期中国的交流与互动——以长江三峡库区为中心”学术研讨会论文集.北京:科学出版社,2012:397407.

[40]曾雄生.“象耕鸟耘”探论[J].自然科学史研究,1990(1):6777.

[41]曾雄生.“象耕鸟耘”再论[J].中国农史,1992(1):15.

[42]俞为洁.河姆渡时期稻田的获取和整治[J].古今农业,1993(4):3643.

[43]曾雄生.没有耕具的动物踩踏农业——另一种农业起源模式[J].农业考古,1993(3):90100.

[44]王云五.尚书今注今译[M].台北:台湾商务印书馆,1969.

[45]司马迁.史记[M].北京:中华书局,1959.

[46]王云五.孟子今注今译[M].台北:台湾商务印书馆,1973.

[47]金景芳.中国奴隶社会史[M].上海:上海人民出版社,1983.

[48]诸祖耿.战国策集注汇考[M].南京:江苏古籍出版社,1985:1 212.

[49]傅斯年.夷夏东西说[M]//洪治纲.傅斯年经典文存.上海:上海大学出版社,2008:167220.

[50]赵志军.公元前2500年1500年中原地区农业经济研究[M]//贺云翱、王晓琪.考古学与博物馆学研究导引(下).南京:南京大学出版社,2011:3444.

[51]辛树帜.禹贡新解[M].北京:农业出版社,1996.

[52]邵望平.《禹贡》“九州”的考古学研究[M]//邵望平.邵望平史学、考古学文选.济南:山东大学出版社,2013:327.

[53]王闿运.尔雅集解[M].长沙:岳麓书社,2010:194.

[54]顾颉刚.尚书禹贡注释[M]//顾颉刚.顾颉刚全集卷9·顾颉刚古史论文集.北京:中华书局,2010:107196.

[55]班固.汉书[M].北京:中华书局,2007:282.

[56]焦循.孟子正义[M].上海:上海书店,1986:382.

[57]许宏.公元前2000年:中原大变局的考古学观察[M]//山东大学东方考古研究中心.东方考古·第9集(上册).北京:科学出版社,2012:186204.

Abstract:This paper tries to make it possible to explore the relationship between agriculture and civilization through the comparison and analysis of the origin and the development path of early period between them. Besides, it also can be found that there is some consistency and similarity between them; since the Neolithic age, two types of agriculture with regional colors had been found in ancient Chinese, the dryland farming in the north and the rice farming in the south, and such a ricedrought relationship affected the course of early civilization. Specifically, from the date of their origination production, rice farming along the Yangtze River basin and the dryland farming along the Yellow River basin showed signs of mutual communication and then reached its peak in the Qinling MountainsHuaihe River line in the late Neolithic period characterized as a mixed cropping ricedrought agriculture; However, prehistoric flood events and the water conservancy activity of ancients blocked the complementary communication course between them. It gave rise to the continuous fights to Miao clan, which made the ethnic boundaries among Huaxia clan, Dongyi clan and Miao clan clear, further leading to the original forming of “Huaxia” consciousness in the early period. On the one hand, the distinction of the ricedrought relationship ended the prehistoric northsouth pattern of China; on the other hand, it gave birth to “the North Area” led by Huaxia clan, which provided conditions for the expansive monarchy nation in early period, in other words the ricedrought relationship has a significant influence on the formation of Chinese civilization.

Key words: ricedrought relationship; agricultural history; Chinese civilization; Huaxia consciousness; expansive monarchy nation