基于某商用车开发过程的正面碰撞仿真分析与优化设计

2016-05-05赵强崔俊杰陈祥和

赵强¹,崔俊杰¹,陈祥和

(中北大学机械与动力工程学院,山西 太原 030051)

基于某商用车开发过程的正面碰撞仿真分析与优化设计

赵强¹,崔俊杰¹,陈祥和

(中北大学机械与动力工程学院,山西 太原 030051)

摘 要:首先对这款商用车的设计初版模型进行了结构耐撞性分析,然后基于B柱加速度波形曲线走势以及驾驶室的变形等情况对整车的结构进行了优化设计。优化之后的仿真结果表明,该车的吸能能力得到了明显的改善,驾驶室变形量也得到了明显的降低。最后进行了约束系统碰撞分析,结果表明乘员伤害值满足设计的法规要求。

10.16638/j.cnki.1671-7988.2016.03.027

Keyword: Frontal impact; The simulation analysis; Optimization design; Restraint systems

CLC NO.: U462.1 Document Code: A Article ID: 1671-7988(2016)03-80-03

前言

如今计算机仿真技术子在汽车碰撞安全性研究中运用十分广泛,相对于传统的碰撞试验来说,其具有费用低廉,周期短,可重复性强,结果信息全面等诸多优点。

文中运用CAE分析技术,对某商用车进行了正面碰撞仿真分析(以后简称正碰分析),基于仿真分析结果对此初版模型提出了优化方案,并对优化后的模型进行了正碰分析,取得了预期的效果,提高了汽车前端材料的吸能能力,满足了法规的要求,对汽车碰撞安全的设计和优化具有一定的使用价值。

1、初版模型整车结构耐撞性分析

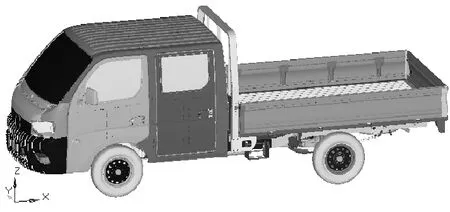

文中所分析的整车CAD模型是由厂家提供,网格的划分主要是在ANSA中进行,车身以钣金件为主,网格划分是采用四边形和三角形壳单元。对于不变形的铸件提取外表面,网格采用钣金件处理方式,并且将铸件材料选用刚体材料。最终建立的有限元模型共有1,340,315个单元,其中三角形单元所占的比例为3.0%,整车有限元模型如图1所示。

图1 整车有限元模型

整车模型的连接在Hyper-mesh中进行。主要的连接方式有焊点连接、刚性连接、粘胶连接以及铰链连接等,焊点采用可变形体单元模拟,分总成中螺栓连接采用Rigid-Body进行模拟,各个分总成间的螺栓连接采用*CONSTRAINED_ RIGID_BODIES方式连接。由于模型简化,故采用MASS单元对各个分总成进行配重。整车接触以及与刚性墙接触均为自动单面接触。碰撞工况的设定依据为GB 11552-2003,整车以50km/h速度垂直撞向刚性墙,如图2所示。

图2 边界条件设定

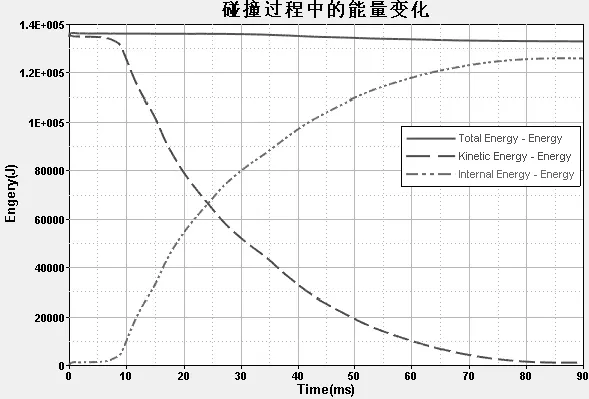

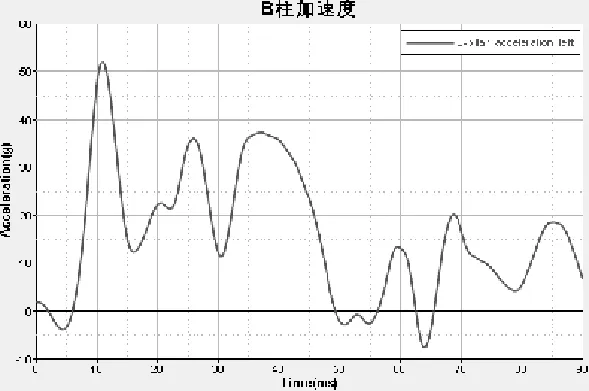

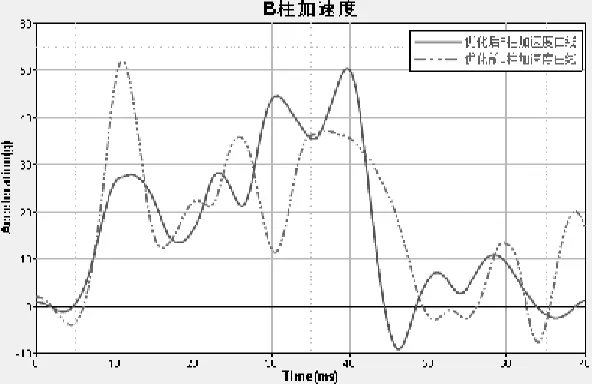

模型搭建完之后,对整车模型施加垂直向下的重力加速度g=9.8m/s²并在LS-DYNA中求解了90ms的碰撞过程。图3给出了碰撞过程中的能量变化关系,从图中可见,动能在80ms左右降为0,内能达到最高,说明此时整车塑性变形过程结束,后面为反弹过程。B柱下端的减加速度曲线波形是评价整车结构耐撞性的重要参考因素,也是乘员约束系统的主要输入参数,并影响设计后期车辆能否成功的匹配气囊。从该车的减速度波形来看,如图4波形浮动比较大峰值达到52.0g,与同类型车相比偏高。

图3 能量变化曲线

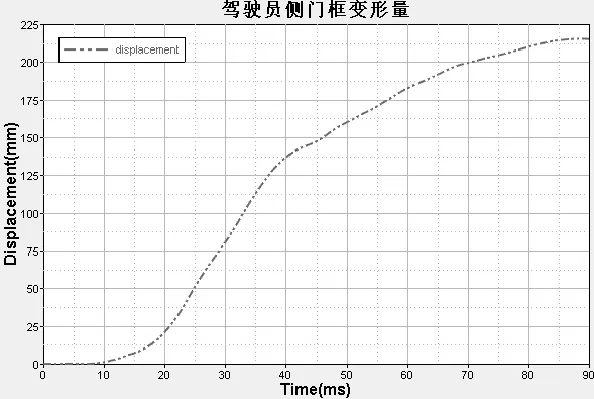

根据法规要求,碰撞结束后要保证一侧车门能开启,所以门框变形量也作为正碰设计的重要参考因素。如果门框变形量较大,可能会导致车门碰撞后不能正常开启,如图5所示,门框最大变形为215.4mm,远远超出目标值60mm。

前围板以及踏板的侵入量的大小是正碰设计又一重要参考因素。侵入量过大,直接造成正碰中假人腿部,胸部的伤害。前围板的最大侵入量为291面mm,超出了目标值250mm,故前围板侵入量过大,不满足设计要求。

图4 B柱加速度曲线

图5 门框变形量

2、车结构耐撞性优化设计

下面我们从增大驾驶室乘员生存空间,提高整车前部结构吸能能力角度出发,进行车体耐撞性优化设计,希望通过改善B柱加速度波形,减小门框变形以及前围板侵入量来达到降低乘员伤害值的目的。

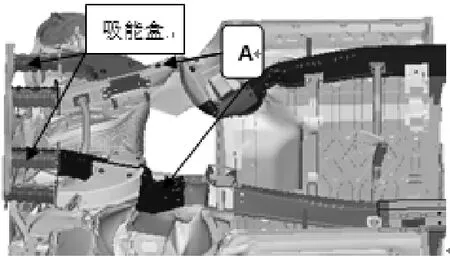

从分析结果来看,整车在碰撞中的主要吸能区域并不是前端的吸能盒如图7,而是由于车身下端的纵梁刚度不足,在车身前端纵梁吸能盒发生变形吸能之前,先出现了大面积溃缩变形,从而吸收了大部分的撞击能量,导致了前端吸能盒在碰撞结束后仍未发生溃缩变形吸能,未能起到承担主要吸能的作用。

图6 纵梁结构变形

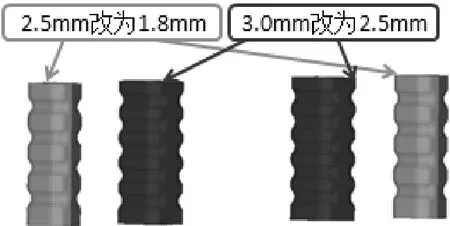

经过查看前端吸能盒以及纵梁的厚度发现,前端内侧和外侧的吸能盒分贝给出的厚度为3.0mm和2.5mm,并且横截面积比较大,导致前端刚度较大,而中部大变形溃缩处的纵梁外板A仅为2.0mm,截面积也比较小,导致此处刚度不足。因此,需要降低前端纵梁刚度,将内侧两个吸能吸能盒厚度改为2.0mm,外侧两个吸能盒厚度改为1.8mm如图7。加强中部纵梁的刚度,将纵梁A厚度改为2.5mm。这样就达到了吸能盒部位先发生溃缩变形,吸收大部分的能量,避免了中部纵梁在碰撞中发生大变形溃缩的现象,从而减小了中部纵梁上部分车身的挤压变形,保证了驾驶室乘员足够的生存空间。

图7 吸能盒厚度优化

除此之外,从分析动画中不难看出,纵梁A在与前端吸能盒支撑梁连接处还承受了较大的弯矩,从而易发生弯曲变形。此处通过在连接处增加一个过渡件的方式如图8,减小产生弯矩的半径,从而减小了连接处所产生的扭矩。

图8 结构增加件

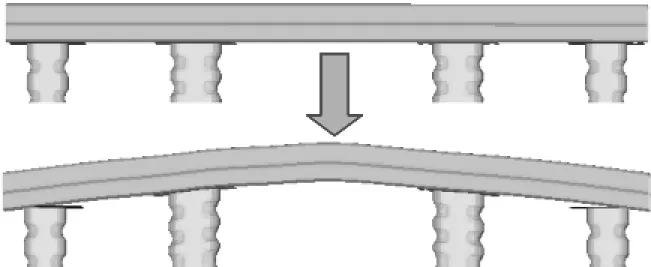

考虑到B柱加速度曲线波形在碰撞初期10ms时发生突变问题,找出的原因在于碰撞发生10ms是前防撞梁与刚性墙发生接触。由于前防撞横梁形状为平直状,刚度比较大,与刚性墙发生碰撞时导致加速度骤然增大。因此优化设计时将其形状改为弧形如图9,从而在碰撞初期使防撞横梁与刚性墙的接触面积由小逐渐增大的目的,加速度曲线也会随着其接触面积的增大而平滑升高。

图9 前防撞横梁优化

从图10中可以看出,优化后碰撞前期的加速度尖峰消失了,加速度最大值为50.3g,相对优化前52g,有所降低,并且曲线变得圆滑,趋势成二阶梯形递增,符合汽车结构的设计要求,吸能结构的压溃变形也变得更加合理。

下表1对优化前后前围板和方向盘侵入量以及车门框变形做了对比,优化后前围板的侵入量明显减小,车门变形量也降低到目标值以下。极大的增加了驾驶室成员的生存空间,减小了对乘员腿部,胸部造成伤害的风险。

图10 优化前后B柱加速度对比

表1 优化前后侵入量对比

在整车结构耐撞性优化设计后的模型的基础上,将假人放入到整车有限元模型中,建立的乘员约束系统。得出乘员头部伤害值HIC36=706,头部3ms合成加速度为68.2g。均满足法规要求。

3、总结

在整车仿真的平台上,对某商用车的初版模型就行了有限元仿真分析和针对初版模型中出现的不合理以及不足的结构进行了优化设计,使汽车碰撞安全性得到改善。并通过建立乘员约束系统,得出了满足法规的头部伤害值和合成加速度,验证了优化设计的合理性。为汽车安全性设计积累了经验。

参考文献

[1] 黄世霖,张金焕,王晓冬,等.汽车碰撞与安全[M].北京:清华大学出版社,2000.

[2] 张金焕,杜汇良,马春生.汽车碰撞安全性设计[M].北京:清华大学出版社,2010.

[3] 雷刚,陈松,刘意等.基于乘员保护的汽车正面仿真及优化设计,机械设计,2015,32(1):78-81.

[4] 朱航彬,刘学军等.正面碰撞波形对乘员伤害值的影响,汽车工程,2008,30(11):964-968.

Based on a development process of commercial vehicle frontal crash simulation analysis and optimization design

Zhao Qiang1, Cui Junjie1, Chen Xianghe

( School of Mechanical and Power Engineering, North University of China, Shanxi Taiyuan 030051 )

Abstract:First of all to the design of the commercial vehicle structure crashworthiness analysis model, Then based on the B pillar acceleration waveform curve trend as well as the deformation of the cab of the vehicle structure optimization design.After optimization of the simulation results show that the car’s energy absorption capacity has been improved, the bridge deformation also had significantly lower.Finally has carried on the constraint system collision analysis, results showed that the occupant injury value can satisfy the demands of design rules.

作者简介:赵强,就读于中北大学机械与动力工程学院。

中图分类号:U462.1

文献标识码:A

文章编号:1671-7988(2016)03-80-03

关键字:正面碰撞;仿真分析;优化设计;约束系统