我的哈尔滨工业乡愁

2016-05-04长虹

长虹

……

是一个中午。放学了,挂在走廊尽头的铜电铃特别特别响,老师最后说的几句话根本听不见。学生们收拾起简单的书和作业本,把破了边角的书包斜挎在肩上,就往门外涌。男生女生很快从走廊上就分开了,找到住在同院的小伙伴,仨一帮俩一伙勾肩搭背地离开。以清滨校大门为界,家住铅笔厂厂区的就过马路直走,家在电影机厂和药厂、新华印刷厂的,就沿着学校围墙往南走;往电表厂方向走的,在树荫下向北溜达;还有一伙男生蹲在校园里玩,他们的家都远在学校西边的机联机械厂、拖拉机配件厂和龙江仪表厂,嫌路远,他们每天都在学校里吃了自己带的午饭,玩一会才回家……

这,是我上小学时的场景。当年位于学府路路边的清滨路小学,放学时向东南西北四散回家的孩子,大多奔向他们居住的厂区。今天,在美术馆幽暗的展厅中,这些久违了的场景突然呼啸着穿过40多年悠长的岁月涵洞,一下子落到我的眼前。是墙上的哪一幅木刻唤醒了那一段深藏的记忆?

这个名为“工业在场——2015中国工业版画三年展”的黑龙江巡展,用76幅作品将曾经的大工业生产状态艺术化、情绪化地表达了出来:

那个大大的红色的螺丝钉,那些切割着钢板和冲击着视觉空间的凌乱线条,那个巨大的、被油污浸染的白线手套,这些被称为“工业版画”的作品,它们的情绪表达我不但接收到了,还还原了它们应有的气味。那是我儿时曾熟悉的厂房里的气息,油漆味,铁锈味,以及木板被灼烤的味道。化工厂、发电厂的蒸汽味,在我的童年里它们没有被植入“污染”这个概念,那时我觉得它们都是了不起的。

同学杰琳的爸妈是龙江仪表厂晒图工人,她从家带给我晒图后已成蓝紫色的废弃图纸,我剪裁后用线缝成练习本用;當我们的格尺是木制的、塑料的时候,我们班同学王建伟的格尺是钢制的,那把格尺令人羡慕地闪着银灰色金属的亮光,那是他当工人的爸爸做的;同学耀明有一根特别的指挥棒,可以像孙悟空的金箍棒那样眨眼间缩成一小卷,那是他用电影机厂废旧电影胶片捻成的……

那时我的很多同学都是工厂子弟,他们人人都有令我着迷的工厂车间可以去玩。哈尔滨那时大大小小的工厂数不过来。中小学定期带同学去工厂参观……

转眼儿子上小学了,他的学校也是清滨校,可他的同学中家长在工厂工作的就几乎没有了。以前学校周围的工厂企业搬迁的搬迁,转产的转产,破产的破产,几乎都已经消失。取而代之的是那些厂区大院变成了城市扩大后的广场、楼群和商场。在儿子对一切机械动力充满好奇的时候,我们家已经有一台洗衣机轰鸣,那是“蓝天牌”洗衣机,中国早期的洗衣机,哈尔滨制造。厂家就在离我家很近的地方。而后很快,蓝天洗衣机厂也不存在了。

在儿子第一个本命年时,国家顶层设计首次提出“振兴老工业基地”的计划开始实施,在儿子进入第二个本命年时,又一轮“振兴”计划出炉了。哈尔滨,曾经以工业装备制造业闻名于世,重量级的工业企业不仅有电机厂、锅炉厂、汽轮机厂并称的“三大动力”,更有铁路机车车辆厂,轴承厂、电碳厂、量具刃具厂、啤酒厂,电影机厂等一批民族工业的老大。

而随着国家总体布局的转移,煤电钢铁石油等资源性产业的枯竭,曾经的工业城市面临转型,拥有最大工业厂区的哈尔滨香坊区,去年被列为全国21个老工业城区搬迁改造试点。工厂整体搬迁到城市周边新建的工业园区,厂区旧址腾退后,一部分成为遗址公园和工业博物馆,一部分用来建休闲广场和娱乐场所。

对于今天而言,曾经的老工业城市已经把自己锤炼成一段厚重的历史,来这里巡展的“工业版画”就像在展示一个人童年的青葱囧照,虽然青涩也弥足珍贵。

曾经一个浓墨重彩的大工业生产,如今已经成为凝固在墙上的一幅幅画,成为一种象征性的符号,而我们是那些“在场”的人,在二十多年的城市转型的阵痛和变革中,我们恰好没有缺席。

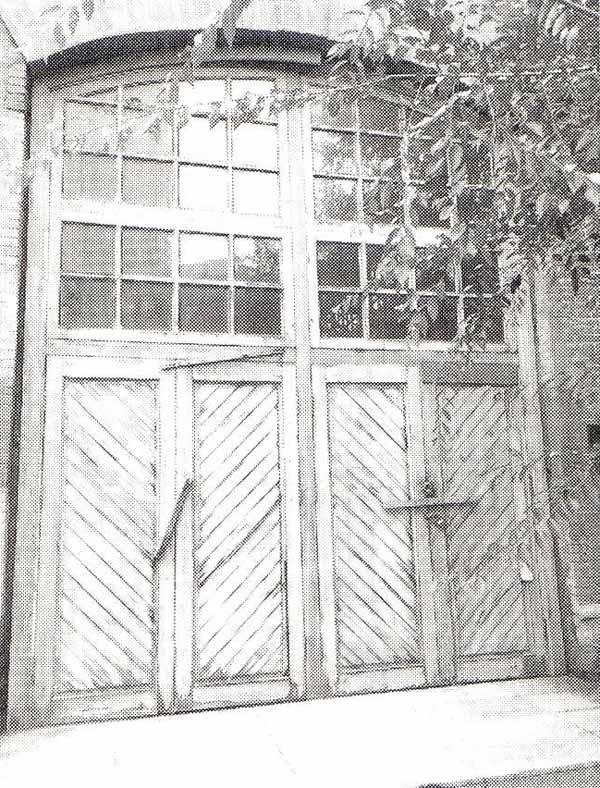

“铁道部哈尔滨车辆工厂”始建于1898年(光绪年间),因建厂初期建有36座供工人居住的工棚,在哈尔滨民间被称为“36棚铁路大厂”。

经过百年发展和多次技术改造,曾具备年新造铁路敞车2500辆、新造特种长大货车百余辆、检修铁路货车5000辆、检修铁路客车500辆的综合生产能力。在铁路特种长大货车制造方面拥有突出优势。系国内外著名企业。

工厂旧址位于哈尔滨松花江南岸,风景秀丽,环境优雅,交通便利。2001年后改制搬迁,现址哈尔滨市民称为“爱建”。

编辑/桃木