迎接动能转化的“新经济时代”

2016-04-29卓贤

卓贤

中国正处在一个新旧动能转化的关键时期。当传统动能由强变弱时,只有从传统经济主导转向“新经济”主导,才能有效应对转型过程中的风险

世界经济增长正进入长期停滞。2008年金融危机发生以前,世界经济处于增长黄金期。根据IMF最新数据,危机前十年,发达经济体的年均增长达到3%,新兴市场经济体的年均增速也超过了8%。危机爆发以来,发达经济体的增长率降至1%;新兴和发展中经济体的增长虽然仍占全球增长的70%以上,但经济增速已经连续五年下滑,降至2015年的4%。当前,全球经济活动依然疲软。发达经济体的经济虽然继续温和复苏,但核心通胀率仍大大低于预期目标。新兴和发展中经济体在资本流入减少的同时出现货币贬值,但制造业和贸易依然不振。

在长期历史视野中,长期停滞远比连续创新更为寻常。那么,当前经济增速的放缓,是全球繁荣凯歌中短暂的休止符,还是世界经济步入了长期低谷的征兆?由于技术创新供给的刚性,如果旧有的增长模式不发生改变,世界经济很难走出长期低迷,反而有可能在过多的信用创造中爆发新的危机。

何处再觅增长新动力

人工智能、物联网、虚拟现实等技术在近年来的突破,使技术乐观人士认为“技术奇点”(singularity)时刻即将到来,创新驱动经济增长的潜力巨大。但现实情况也许并不像科技新闻渲染的那般激动人心。

美国西北大学经济学教授罗伯特·戈登(Robert Gordon)在《美国经济增长的起落》(The Rise and Fall of American Growth)一书中指出,1870年到1970年是技术创新的盛世,蒸汽机、铁路、电力、内燃机等一系列通用技术的发明与应用,极大提高了经济运行的效率,支撑了较高的投资率和增长率。然而,由于缺乏19世纪到20世纪早期那般具有划时代变革意义的创新突破,美国的创新回报自20世纪70年代以来开始放缓。对于IT技术,戈登认为数字化对生产率提高的作用相对有限,只是反映在零售业、批发业和金融业等领域,且这一贡献已经体现在1996年-2004年那段时间的增长中了。

很多研究者并不认同戈登的悲观论调。Cowen指出,技术创新总是以一种完全出乎人们意料的方式诞生,激光、超导体、核能等技术突破都是不期而至的。但无论如何,我们都不能否认,“技术创新”这一要素的供给,总是呈现出阶梯式缓慢进步的特点。

当前人工智能等技术已经出现了一些突破,但其要能广泛作用于实体经济,须对现有经济活动的生产、组织、管理、贸易等环节进行重新组织,这是一条漫漫长路。在技术创新仍然处于不稳定的变革阶段,一方面,很多投资要在长期见效,中短期未必能提高增长率;另一方面,大部分企业家往往选择延迟投资,以防止投资项目被新涌现的技术所替代。这些都不利于经济重回快速增长通道。

用到极致的货币政策无法将世界经济拉出长期停滞的泥潭。从量化宽松到负利率,主要经济体使用了一系列非常规的政策工具,但对实体经济收效甚微。正如美国前财长拉里·萨默斯(Larry Summers)今年在一篇文章中指出的那样,货币政策之所以能够无所不用其极,是因为大多数人相信经济在此番大衰退后仍然会迎来快速增长的绚烂彩虹。这造就了危机后的信用创造狂潮。根据国际清算银行的数据,截至2015年三季度,全部非金融部门债务占GDP的比重高达218.8%,超过了国际金融危机爆发前2007年的水平,其中发达经济体的杠杆率攀升至273%,新型经济体也达到171.4%(见图1)。

然而,技术创新平台期并未带来足够多的新投资机会,新一轮货币信用创造出来之后,大多流向了生产率较低的项目或已经存在的资产,比如房地产。英国金融服务局前主席Adair Turner在《债务和魔鬼》一书中指出,英国银行业将79%的信贷配置给了房地产(住房抵押信贷65%、商业房地产信贷14%),只有14%的信贷资金用于非房地产公司。本次金融危机从美国次贷泡沫开始,但危机并无力扭转世界经济增长旧模式,在如今全球高涨的房地产泡沫中,人们又嗅到了一丝不安的气息。

中国经济处于新旧动能转化期

近40年前改革开放刚启动时,我国各项生产要素释放出近乎无限的供给活力。长期远离技术前沿的后发优势,使得我国技术追赶的路径相对明晰,通过技术和设备引进带来的生产率提升空间很大。改革开放前非正常的“逆城镇化”,使得我国城镇化起点很低,这既蕴含着大规模农村剩余劳动力从低效部门转向高效部门的潜力,也意味着大量土地能够实现城乡功能转化。再加上高储蓄率以及政府主导金融体系的资金配置能力,各项要素在改革开放中得以充分动员与优化重组,造就了30多年高投入、高增长、高回报的中国故事。

随着发展水平的提高,我国拉近了与全球技术前沿的距离,生产率增长越来越受到全球技术创新周期的影响。同时,劳动力、土地等要素的供给出现了拐点,投资的边际收益在下降。与世界多数主要经济体类似,我国唯一仍保持着近乎无限供给“活力”的要素是资金。

根据国际清算银行数据,我国全部非金融部门债务占GDP的比重,从2010年的188.1%上升到2015年三季度的248.6%,高于新兴经济体平均水平77个百分点;非金融企业部门债务占GDP 比重从2010年的124.4%上升到2015年三季度的166.3%,不仅高于新兴经济体平均水平,还比发达经济体高出36个百分点。当货币信用的无限供给遭遇了其他要素供给的刚性,一部分资金流入未来现金流不足于产生足够回报的项目,导致产能过剩的问题;一部分资金流入非生产性领域,土地的稀缺性造就了房地产泡沫,技术的稀缺性促成了技术类股票的泡沫。

中国的发展正处在一个新旧动能转化的关键时期。当传统动能由强变弱时,只有从传统经济主导转向“新经济”主导,才能有效应对转型过程中的风险。在传统增长模式中,资源配置效率已出现明显下降,如果新技术、新产业、新动能、新模式迟迟不能成为经济的主要引擎,货币信用创造的惯性将导致“低增长-信用扩张”的恶性循环愈演愈烈。当资源配置效率降低到一定程度,将有可能导致企业、家庭、金融机构的信用坍塌,陷入转型失败的危机。

对于中国这样的发展中国家而言,只有接续上新经济的动力,才能避免新技术条件下的就业风险。根据世界经济论坛今年初发布的《第四次工业革命》,自动化技术和人工智能将在未来5年使15个主要经济体失去710万个就业岗位,而同期技术进步将仅带来200万个新工作岗位。依据传统之见,技术对劳动力的替代主要威胁低技能工人的就业;但未来包括律师、记者、科学家和药剂师在内的“常规”(routine)和“可预见的”(predictable)工作都将受到技术进步的影响。被广为流传的一个例子是,经过十数年培训的放射科医师,很难比能够自我学习万千病例的影像分析计算机更为出色。

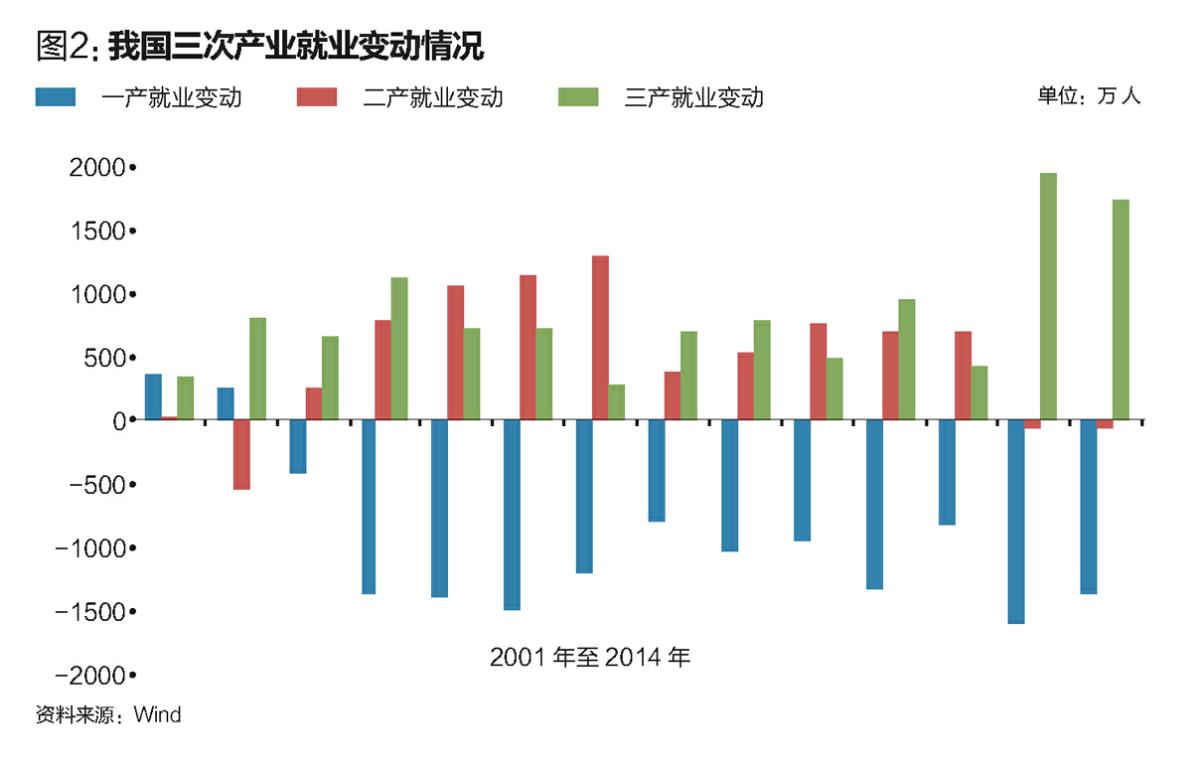

这一趋势对发展中国家的影响尤甚。根据牛津大学的一项研究,未来20年,印度和中国面临自动化替代的高风险工作岗位比例分别为69%和77%,远高于美国的47%和OECD国家的57%。发展中国家原有依靠劳动密集型制造业实现经济起飞的模式有可能无法再现。从中国的就业增长情况来看,2013年之后,旧动能下的二产就业已经出现绝对量的减少,新增就业机会越来越有赖于以服务业为主的新动能的增长(见图2)。因此,中国能否实现旧经济向新经济的转型,关乎增长,更关系民生。

新经济的界定与衡量

关于新经济(New Economy)的定义,有狭义和广义之分。最狭义的新经济,限定在与信息技术和互联网应用相关的经济活动。例如,美国《连线》杂志创始人凯文·凯利早在上世纪末就预见了去中心化的互联网发展趋势,他提出新经济就是关于通讯的经济,是以互联网为基础的经济。

也有人将新经济的定义拓展至新技术、新产业和新产品,将新经济与制造业中的战略性新兴产业画上等号。我们认为这样的界定仍然有局限性。新经济不只是新技术,家政APP并没有实现技术突破,但解决了用户和服务者之间的信息不对称,减少了服务者在实体服务网点的等待时间,提高了家政行业的供给效率。新经济不只是新产品,传统产品若是采用智能制造和大规模的定制化生产,也能产生远高于原有生产模式的效率和质量。新经济不只是新产业,传统产业也能在新技术下焕发新生机——美国“国家新经济指数”(State New Economy Index)就将农场主应用互联网开展农业经营的比重,作为衡量新经济发展状况的25个指标之一。

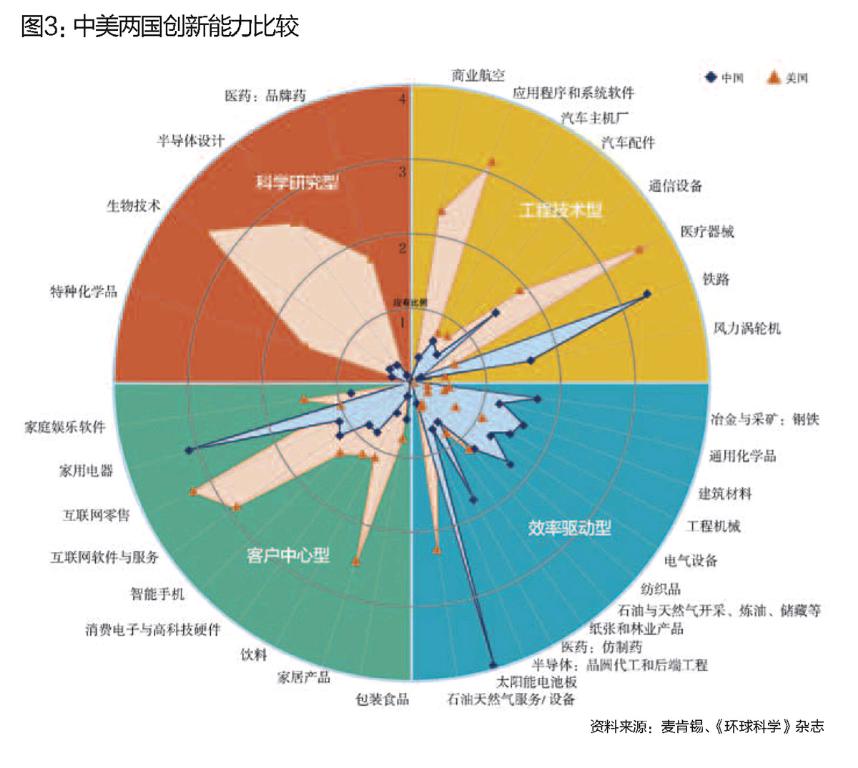

麦肯锡全球研究院针对中国和美国创新能力的一项比较研究表明,新经济的影响其实是无所不在的。麦肯锡按创新的特点,将33个行业分为了四大领域(见图3),中国在客户中心型(互联网零售等)和效率驱动型(太阳能电池制造等)创新领域建立了优势,美国在科学研究型(生物技术等)和工程技术型(商业航空等)创新领域相对领先。在每一项细分行业中,都存在着通过新技术研发、新产品设计、新商业模式、新生产模式实现更高供给效率、更优供给质量、更广应用范围的空间。

有鉴于此,我们倾向于将新经济界定于更广义的概念里,即“更多依靠人力资本和技术创新,致力于劳动生产率和资源配置效率的提高,能产生增长新动能的经济活动”。从这一定义出发,新经济不仅会诞生新产业、制造新产品、研发新技术,还会通过新技术应用、生产组织重构、分工系统优化、管理模式重组来改造传统经济,共同支撑未来增长的生产率提升,在动态演化中实现旧动能与新动能的渐进接续。

在这一内涵下,新经济的外延大致可以包括以下五个方面:一是新技术研究,包括人工智能、无人汽车、生物医学等领域的基础研究;二是新产业发展,主要是指新能源、新材料、高铁、核电、航天(如Space X)等新技术的商业化应用;三是新产品设计,这是运用新技术对传统产品的改造活动,包括智能家电、智能手机、新能源汽车等领域;四是新生产模式,这是针对传统生产模式的改造活动,例如智能制造、物联网在农业规模化生产中的应用等;五是新商业模式,涉及营销、物流、管理的新模式升级,典型例子是电子商务、众筹、众包、在线教育等。

技术创新会使一些传统要素、商品、服务的价格下降,针对旧经济模式的传统统计体系并不能很准确地反映新经济带来的好处。比如,页岩油气技术的突破降低了全球长期油价,提高了消费者福利,降低了生产者成本,却影响了以货币计价的全球贸易增长;在摩尔定律的作用下,人们以更低的价格获得性能更好的电子产品,但对消费增长的贡献却并非正面;免费的在线娱乐降低了普罗大众的文化消费门槛,但这并不能计入GDP的增长。

另一方面,新经济的投入并非总是能起到立竿见影的收益。在发端于19世纪90年代的第二次工业革命中,在电力和内燃机对生产率的积极影响充分实现之前,必须修建路网和输电网络,必须重新规划城市,必须对大量生产活动重新选址,因此美国的生产率增速直到20世纪20年代才开始提升。与之类似的是中国高铁技术的研发与应用。如果不能找到一种有利于衡量新经济活动的统计体系,我们有可能会失去新旧动能转化过程中也许最重要的东西——耐心。

作者为国务院发展研究中心发展部研究室副主任,本文仅为作者个人学术观点,不代表所供职机构意见