课间操环节的问题与解决策略

2016-04-29张益丽

在幼儿园课间操环节中,我们常常发现班级里的孩子会“拖拖拉拉地站队”,做操时“叽叽喳喳地交流”或是“动作有气无力”。而且这种现象不是出现在一个班级内,有时候会是整个年级组的通病。那么新学期来临之时,可以用哪些策略来解决这些问题呢?我们归纳了以下几点做法:

一、“三种模式优化”促进幼儿喜爱课间操

1.“小组长模式”——缓解拖拖拉拉现象

基本框架:

中班开始,各组都有了推选的小组长。平时小组长干的事就是摆放和收拾文具,再“高级点”就是能有“管理”的特权,因此小组长是个人人想当、人人争当、人人尊敬的职位。为此,我想发挥组长的带头作用来解决拖拖拉拉的现象。

具体做法:

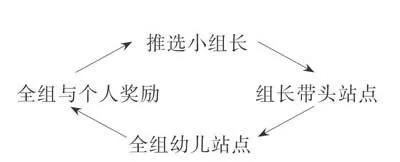

周一各组推举一名组长,组长在课间操音乐开始时,最先外出找到一个带头点,其余组员在序曲音乐中快速找到自己的组长,并在自己组长身后排好队站好点。最快的组可得到奖励(策略三中有介绍),组员中也可评选出“明日之星”作为第二天小组长的候选人。

效果分析:

由于组长可以自由选择带头站点,所以每天孩子们都会有不同的位置,给课间操队形带来了不确定性和新鲜感,这种既有自由又有目标的站队孩子比较喜欢。由于孩子初步萌发集体荣誉感,所以对奖励也有所期盼,因此排队的速度逐渐提高了。

2.“任务栏模式”——缓解叽叽喳喳现象

基本框架:

孩子喜欢叽叽喳喳是因为找到了共同的话题和聊话题的人,因此分散了注意力。教师观察发现,这个现象与孩子站队的性别比例有关:往往同性别的孩子在一起容易产生话题。因此,我想借助一个“任务栏”,通过它上面的信息来传达做操站队时的要求。

具体做法:

制作一个“任务栏”,上面配上简单的示意图。先请幼儿观察画面,说说看到了什么,他们是怎么排队的,用什么规律排队的。最后宣布“我们也用这种ABAB一个男孩子一个女孩子的方法排队吧!要又快又对”。差不多两周后,会改变排队方式,如变成AABAAB、ABAB(一个高一个低)等模式。

效果分析:

“任务栏”的设置大大提高了孩子的兴趣,他们会去研究排队的方法、期待下次的变化。同时这样的任务,避免了同性孩子扎堆排队的现象,孩子的注意力集中了,叽叽喳喳的现象少了很多。最值得骄傲的是,通过这块“任务栏”,孩子能互相检查排列正确否,真正能在实践中运用数学,可谓一举多得。

3.“胡萝卜诱惑模式”——缓解有气无力现象

基本框架:

孩子做操不认真、不到位的因素有很多。撇开课间操编排、教师带操等外在因素,幼儿内在因素“自我满足感在课间操中没有得到重视”是一个主要原因。于是发挥不同奖励的作用,激活孩子内心对做操的渴望与热爱,才能解决有气无力的现象。于是,物质与情感上的“胡萝卜诱惑”成了优化的策略之一。

具体做法:

在物质上,我提供了不同种类的贴纸:小组奖励小红花,凑齐5个小红花可换购一朵大红花;个人奖励红五星,它代表“明日之星”,可以有特权做明日的组长。在精神上,我也有不同的奖励:表现好的小组在当天任何外出游戏时可以排在队首,先活动;对表现好的个人则通过奖励笑脸贴纸、当带操人等形式给予肯定和鼓励。最后,还可以开展全园性的课间操比赛。

效果分析:

通过不同的奖励形式,让孩子的满足感得到了提升:看着小组和个人的贴纸越来越多,孩子对做操也开始变得认真自觉;看着自己能站在最前排带操感觉特别光荣和自豪;看着象征团队荣誉的大奖状,幼儿与教师对课间操的热情更高了。在良性循环下,孩子们以前在课间操中出现的状况逐渐好转。

二、“四个习惯养成”促进教师重视课间操

1.举一反三的好习惯——改变拖拖拉拉现象

教师应是智者,能细观察勤思考,无论是对孩子的年龄特点还是对课间操编排上都要做出正确的判断和相应的措施。如当“拖拖拉拉现象”产生时,就应该多方查找原因,寻找简便有效的方法来解决。如当孩子对课间操失去兴趣时,应当多问自己:“为什么会出现这样的情况?”然后适当在序曲站队上、律动互动上、操节难度上进行小幅度的变动。

2.言行得当的好习惯——改变叽叽喳喳现象

教师是心灵美举止美的化身,所以要养成言行得当的习惯。在发现孩子不做操时,切莫冲口而出批评孩子,而是要寻找一种既有效又不伤害孩子的方式。如可以说些正向的积极的幽默的语言:“我看到某某做操很认真,如果用点力气会更棒!”“小花组的朋友们加油,争取做得比小兔组好!”“音乐想起来了,请还没准备好的运动员们赶紧集合喽!”听到这样的话语,孩子肯定会被吸引。

3.激情带操的好习惯——改变有气无力现象

教师一直是孩子最好的榜样,所以我们无论在思想上还是实际行动上都要重视课间操,重视与孩子的互动,不光示范带操要有激情,还要走下带操点、走进孩子们的中间,把快乐感染到每位孩子身上,使他们做操到位、有力。

4.经验共享的好习惯——改变全园课间操现状

课间操环节的现状自然不是发生在一两个班级,对于出现的问题,教师们及时通过例会、课例研讨与同伴们分享和交流,集思广益,可以有更多更好的办法,将不良现象逐渐消除。