在学生表达中体现数学深度思维

2016-04-29孙报

在课堂教学中发现积极举手发言的多数是优等生,许多学生常常不表达自己的观点,也就不深入思考,久而久之形成思维的惰性,获得的只是知识的结果。因此,教学中努力创造有利于学生生动活泼、主动求知、深度思维的学习环境,这一切从“说”开始。

一、以“优质信息”为源泉--让每个学生成为滔滔不绝的能言者

在教学过程中,提供给学生广阔的、开放式的、无胁迫的学习环境是必备的条件,学生在这样的环境中感到安全,可以提出自己的想法和意见,形成一种使自身潜在力量得到尽可能发展的倾向。

例如张齐华老师“分数的意义”一课开始时,张老师板书一个“1”字,问:“认识吗?”“1”谁不认识呢?但在五年级的课堂上,哪个老师会问这么简单的问题?看来问题背后必有奥妙。学生的注意力在对问题背后奥妙的揣测中,一下子被调动了起来。“哪些物体的数量可以用1来表示?”这个简单的问题打开了所有学生的话匣子,“一个苹果”“一张桌子”“一个班集体”“一群羊”“一束花”……由1到单位1,这一信息的提供,学生的话语滔滔不绝,把所有学生对“1”的思维由肤浅引向了深入。这一开放的信息挖掘思维深度的同时又抓住分数学习的本质,平淡中透新意。学生的语言活动、认知活动、也就是对教学信息的“再加工”和“再创造”的思维发展的过程。

二、以“高质问题”为途径--让每个学生成为敢于直言的讲解者

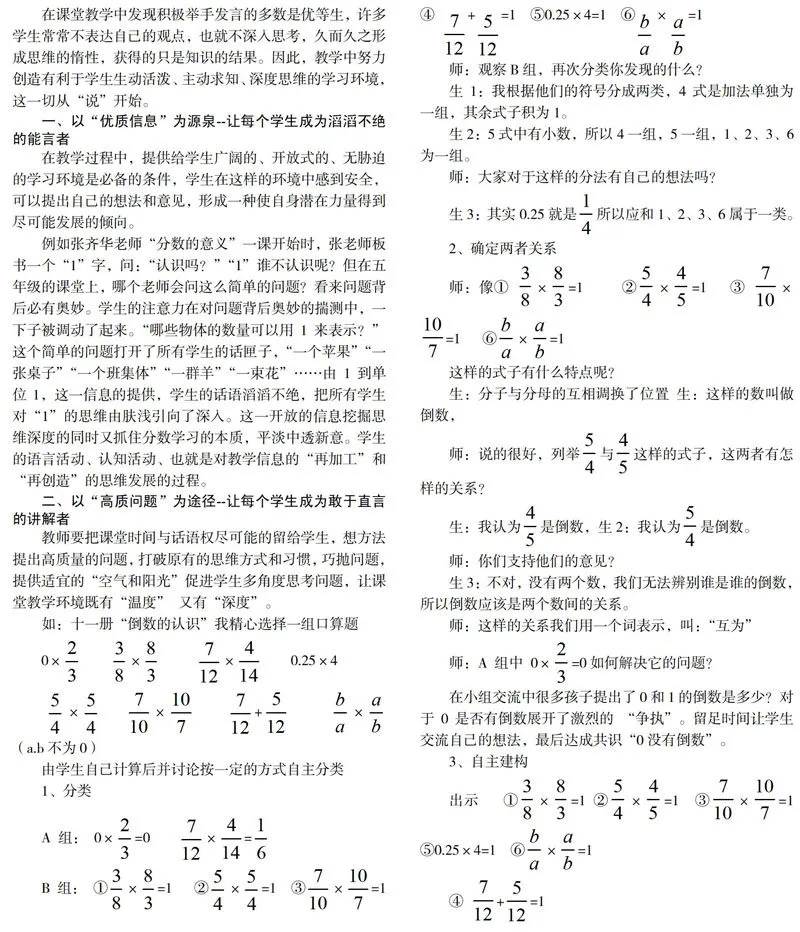

教师要把课堂时间与话语权尽可能的留给学生,想方法提出高质量的问题,打破原有的思维方式和习惯,巧抛问题,提供适宜的“空气和阳光”促进学生多角度思考问题,让课堂教学环境既有“温度” 又有“深度”。

生1:两个数的乘积一定要是1,生4:0.25×4=1积是1,所以是互为倒数。生4总结:乘积是1的两个数互为倒数。

高质问题既清晰且简明,是搭建支持学生学习的脚手架,能引领学生的思维,提高学生的注意力。师生在交流中实现知识共享、共同发展的过程;这种自由的环境,加上学习以证据来捍卫自己的观点,就可以导致个人的力量感和满足感。

三、以“鲜活资源”为纽带--让学生成为不拘一格的善辩者

课堂教学中利用“立体剪裁”策略,能够摆脱教学预设的控制,及时捕捉课堂内的学生生成,把无效的资源“变曲为直、点石成金”,以鲜活的有效资源让学生的语言和思维“同构共生”。

例如教学“长方体与正方体的体积”有这样一题:将棱长为12分米的正方体铁块,锻造成底边长、宽都是5分米的长方体,求锻造后的长方体的长是多少分米?

师:“该题中一个特殊的词“锻造”,有什么特殊的含义?”

生:“也就是它们的体积相等。” “我用12乘12再除以4后减去两个5。”“不行不行”话音未落学生们纷纷指责。

学生1喃喃细语:“可以的,就是可以的。”

师急忙说:“请说说你的理由。”生1: “我认为当正方体的体积与长方体的体积相等时,它们棱长和也是相等的。”“我用12乘12得到棱长总和,再将它除以4得到一个长、宽、高的和,再减去两个5,不就是现在长方体的长吗?” 学生1的理由仿佛说服了一些学生,学生小声议论起来。

师:“他认为正方体的体积与长方体的体积相等时棱长和也相等。”“你们同意他的观点吗?”生2:“我不同意他的说法,我们学过长方形与正方形,周长相等但他们面积却不等哦.”全班同学惊喜。

师: “刚才生1为我们的思维提供一次运动,生2想法为我们的思维打开了一扇窗,你们能在小组内合作探究这样的一个问题吗?”

生4列举例:“正方形与长方形的周长都是16,正方形面积:4乘4得 16,长方形面积:2乘6 的12。正方体与长方体棱长和48,正方体体积:4乘4乘4得 64,长方体体积:2乘6乘4 得48。”

由多组同学的数据证明后,学生3总结:“长方体与正方体的棱长先想等时体积不相等。”学生4:“我发现这是正方体的体积较大。”师:“这个结论在生活中有用吗?”生5:“用同等的材料做物体的框架,如果想体积大,就要做尽量做成正方体。”

案例中教师由一个学生的错误想法生成鲜活的学习资源,巧妙引导学生进行深度理解。由“锻造”一词将主题巧切换,唤醒学生经验。学习主动建构意义的过程,不同的学生对某一知识、问题会产生不同的理解。学生1:“体积相等的两个物体他们的棱长总和也相等” 的想法虽错但促进学生独立思考,没有学生自己的独立思考就没有真正的数学学习。我们允许学生说出自己真正思考的东西,而不是复述其他人想要听到的东西,这种自由才是智力上的解放。教学中师生的耐心等待,学生1吐露心声让我们获得的是自然增长的财富。

由学生4得总结: “长方体与正方体的棱长相等时体积不相等。”进行深加工。学生还发现这是正方体的体积较大。师:“这个结论在生活中有用吗?”生:“同等的材料做框架,要想体积大就要做成正方体。”在学生所处的这个教学环境中,经过教师的适时点拨引导、进行延伸。

总之,课堂教学要鼓励他们敢想敢说,让学生说出自己的一知半解、说出自己的创新观点,让学生的个体思维借助“说”从狭隘走向广阔,从肤浅走向深刻。

(作者单位:江苏省淮安市广州路小学)