压力环境下高校教师“三良”心理健康的研究

2016-04-29葛幸赵群张丹

高校教师担负着教书育人的职责,不但进行教育教学工作,又从事科研创造性的工作。本文主要从七个方面对教师的压力来源进行了分析,并且基于教师压力研究了“三良”心理健康标准。

一、研究背景

教师的心理健康是影响工作和生活的重要因素。当今高校,竞争越来越强,教师压力越来越大,急剧的校园文化变化影响着大家的精神生活。人际冲突,工作、生活等冲突,使他们经常处于应激压力之下。教师的压力究竟从何而来,如何衡量教师的心理健康状态成为了人们关注的焦点。

二、教师压力来源

通过近几年心理学家对压力的研究,教师在工作中的压力来源主要有以下几种:

1、缺乏尊重。吴志翔在《为教师声辩》一书提出:一个对教师缺乏起码尊重甚至以亵渎教师为乐的民族是没有希望的。教师在进行教学活动的同时,更要关注自我的幸福体验、生活质量以及生命价值的实现。但是很多教师,尤其是专注于教学的教师会感到专注于项目、科研的教师以及学校大环境所带来的压力,他们认为教学型的教师不受尊重。

2、缺乏重视。我国高等教育发展的重心已经转向质量内涵建设,各大高校也多次提出要稳固教学这一根本要务。但是教学的中心地位与实践不符。虽然高校高度重视教学及其教学方法改革,但由于多方面的原因,教学之中心地位受到冲击,重理论轻实践,流于表面。

3、缺乏认可。现行的“学生评教制度”争议很大,但是仍然被作为考评教师的重要手段。在选课制度和评教制度的压力下,少数教师责任感缺失,学生无论好坏,只要选课就给及格,甚至分数很高。这导致其他教师的课程选课人数下降,学生功利心强,仅关心分数而并不关注具体的讲授内容,教师因此会认为学生不喜欢所授课程,缺乏学生的认可度,在授课后有挫败感。

4、制度刻板。刻板的教学制度局限了教师的教学内容和教学方式。学校管理过分强调教学的规范、程序,无视教学是生成的,需要教师的个性化探索,因而往往以简单、统一、同一、刻板化、程式化的标准评估不同学科专业、不同课程教师的教学优劣成败,教师在这种压力环境下难以做出突破。

5、教学改革压力。教学改革之风愈演愈烈,教改其实是一个双刃剑,在改革提高的同时,还有很多教师认为他们的专业性正在被各种不同的改革所破坏。

6、教学科研压力。这一点几乎是所有教师所头疼的问题,教学、科研任务重,难以兼顾。由于高校“最高的专业奖励是与学术成就和出版成果而不是与教学业绩挂钩”,因而重科研轻教学,教学方法改革不被重视。

7、培训压力。教师职前和职后缺乏教学方法理论和应用知识的学习,在进入高校开始教学后,学校的教师培训没有针对性。近几年“教师发展中心”逐步在各个高校中设立,就当前情况来看尚不成熟,在一定程度上并没有达到既定的效果。

三、“三良”心理健康

教师的角色举足轻重,既承担着科研任务,又承载着传播知识的重任,他们的思想深度、言谈举止影响着一大批学生。因此,教师的心理健康尤其重要。前面提到了教师面对的各种压力,经受压力的挑战后,如何引导高校教职工正确对待压力,进行压力接种,面对新挑战,使他们面对高强度工作时受益,提高工作效率,形成良性循环。

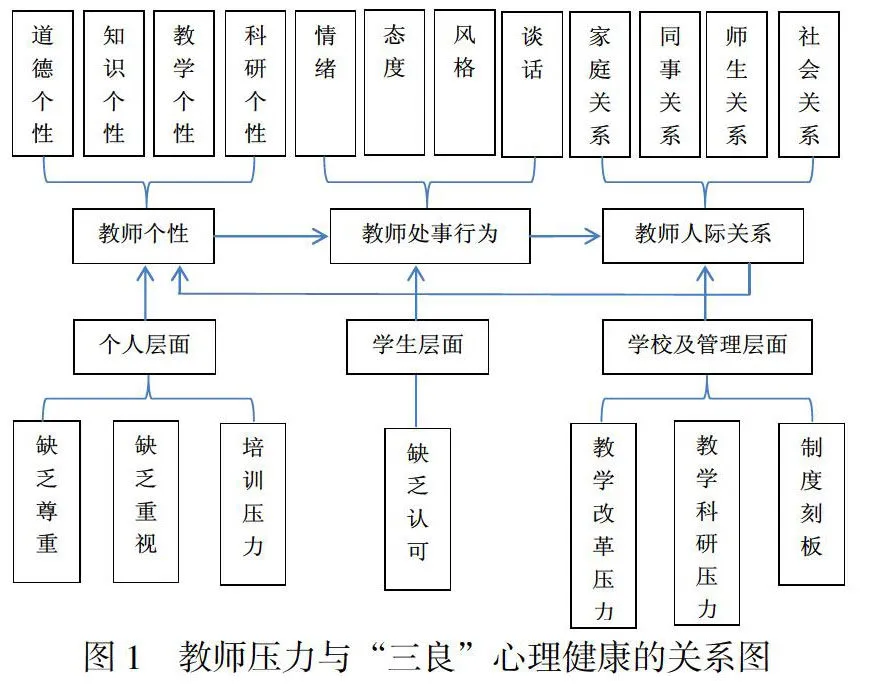

有学者将人类的心里健康概括为良好的个性、良好的处事行为和良好的人际关系,即心理健康的“三良”标准,这三个方面反映了我们在心理健康上所能达到的层次,如图1。

1、教师个性。根据我国传统儒家文化设计的“内圣外王”的人格模式和内涵,教师理想个性可概括为四个方面:德高、学高、情智高、事功高。简单来说也就是道德个性、知识个性、教学个性、科研个性四个方面。然而教师所处的环境往往严重影响着教师的个性,包括来自于学生、同事、社会的尊重,学校对教师发展的重视程度,以及教师培训是否到位、有益。这些都属于个人认知层面的压力源,研究表明,这些压力源很大程度上决定着一个教师的个性。

2、教师处事行为。包括情绪、态度、风格、谈话等四个方面。教师的处事行为主要受学生的影响,教师缺乏学生的认可时遭受较大打击,课堂中会表现出消极的态度,师生相互间的认可度也会陷入恶性循环。

3、教师人际关系。包括家庭关系、同事关系、师生关系、社会关系等四个方面。高校教师因为职业特性,在各项制度的束缚下,在教学科研、项目论文中奔波劳累,容易造成人际往来障碍,与家人、同事、学生沟通较少。教改又经常流于表面,难以深入进行研究,加之高校教师本身工作压力大,导致教师的各种人际关系紧张。

由此可见,教师压力是影响其心理健康的关键因素,通过“三良”标准来衡量教师的心理状态,同时识别出相应的压力源,从而做出更有效的应对。教师也应该更深入地了解自己的压力所在,可以通过改变压力源、改变自身的想法态度、改变生理状态等方式进行自我调整,从而达到最佳的“三良”状态。

基金项目:2016年西安电子科技大学工会工作研究课题:“三良”心理健康标准下以高校工会为主体加强教职工凝聚力

(作者单位:西安电子科技大学)