苏北地区地方本科高校创新能力提升策略研究

2016-04-27李海莲

洪 林,李海莲

(1.盐城工学院高教研究所;2.盐城工学院研究生培养处,江苏盐城224051)

苏北地区地方本科高校创新能力提升策略研究

洪 林1,李海莲2

(1.盐城工学院高教研究所;2.盐城工学院研究生培养处,江苏盐城224051)

摘 要:地方本科高校创新能力的有效提升,对区域创新具有重要作用,经济欠发达地区尤其如此。文章以知识管理理论为视角,通过对苏北地方本科高校自身知识创新资源、创新产出以及高校与区域环境之间的知识配置能力、创新环境支撑能力等创新能力要素进行深度剖析,提出地方本科高校提升创新能力的可行性策略。

关键词:欠发达地区;江苏北部地区;地方本科高校;创新能力;提升策略

地方本科高校作为区域经济主要的人才和智力资源库,在区域创新中应主动承担起新时期人才培养、科学研究、社会服务和文化传承的主要责任。尤其在经济欠发达地区,由于长期以来受历史和地理环境等因素的影响,无论在经济上还是教育上,其与发达地区都存在或大或小的差距,这就更需要地方本科高校在区域创新中提供人才和智力支撑。然而,经济欠发达地区的地方本科高校自身也面临着创新资源匮乏、创新产出质量不高、知识配置能力不足等困境,如何突破这些困境,实现其创新能力的提升,已成为地方本科高校迫切需要解决的问题。因为,放眼全国或某一个省、市、自治区,在整个区域创新发展过程中,欠发达地区显然成了“水桶效应”的短板,这在江苏的南部、北部(以下分别简称苏南、苏北)地区差异就十分明显,苏北成了江苏经济发展的短板。要实现这一现状的逆袭,迫切需要调动和整合各方面的创新要素,积极开展协同创新,走特色发展之路。

创新,是知识创造、转移和应用的过程。地方高校正是地方创新的起点,也是知识创造的主要承担者,知识创新贯穿了创新的全过程。因此,地方高校创新能力如何,对区域创新的成就至关重要。迄今为止,我国对高校创新能力的研究大多还是从高校自身切入,而忽视了高校作为社会的一个群体,其生存和发展与其所处的环境息息相关。所以,对高校创新能力进行评价的指标体系,往往并不适合于对地方本科高校的考量。为此,文章从知识管理理论视角,以苏北地方高校为样本,通过对苏北地区地方本科高校自身的知识创新资源和创新产出、地方本科高校与区域环境之间的知识配置能力以及创新环境支撑能力等创新能力要素进行深度剖析,为经济欠发达地区地方本科高校创新能力提升、探寻发展出路提供可靠的事实依据。

一、苏北地区地方本科高校知识创新资源现状

知识创新资源是高校进行知识创新的内在存量,包括与创新有关的人才存量、科技经费和物化资本存量等。高校创新资源是高校知识创新的前提和基础,它体现了高校作为创新主体本身可以为区域创新提供多大正能量。文章通过分析发现,苏北地区地方本科高校知识创新资源现状大致有如下特征。

(一)人才存量日益丰富

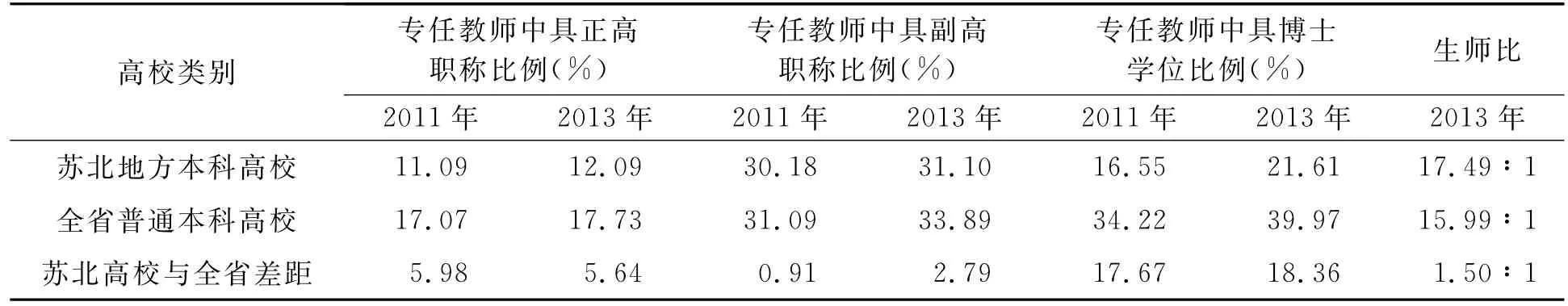

1.师资队伍人数稳步增长,苏南、苏北差距却在拉大。人才是知识创新的前提和关键要素,没有一定的人才储备,科研就无从谈起,更谈不上创新。统计表明,自2009年以来,苏北地方本科高校的师资队伍不断壮大。一是从整体看,2009—2013年间,苏北地方本科高校的专任教师从7 713人增至8 143人,其中,徐州医学院、淮阴工学院和盐城工学院3所高校专任教师增长数均超过10%,淮海工学院、徐州工程学院专任教师则出现了负增长。二是师资队伍的增长点主要表现在高级职称和高学历人群的扩大,所有高校具有高级职称和博士学位人数增长率都超过了本校专任教师增长率,即使是专任教师出现负增长的两所高校,其高级职称和博士学位教师数也呈增长态势,尤其是具有博士学位教师,从890人迅速增加到1 784人,增幅达100.45%。其中,盐城工学院从2009年的76人增加到2013年的249人,徐州工程学院从2009年的40人增加到2013年的133人,均增加了2.3倍。究其原因,与各高校重视师资队伍建设、大力引进博士、鼓励教师深造的政策有关,同时也表明了高校教师对提升自身科研、业务水平的积极性和迫切性。大量博士的引进,给各校科研注入了强大动力和活力,奠定了苏北地方本科高校的人才基础。三是从横向上看,苏北地方本科高校的师资建设仍相对薄弱。数据表明,近年来在苏北地方本科高校发展的同时,江苏全省的本科高校也都在迅猛发展(如表1所示)。2011—2013年,苏北地方本科高校无论是专任教师中具有高级职称比例还是博士学位教师比例,与全省普通本科高校之间都存在一定差距。而且,除了正高职称教师比例与全省差距略有缩小外,副高职称、博士学位教师比例的差距还在扩大。四是生师比相对稳定,但整体仍然偏高。由表1可见,截至2013年底,苏北地方本科高校的生师比仍然比全省平均值高出1.50∶1,其中徐州工程学院作为8所高校中升格相对较晚的高校,生师比高达21.30∶1,其余高校均在15.00∶1 和19.00∶1之间,结构也比较不合理。合理的生师比有利于学校合理调配人力资源,从而有利于师生提高自身的创新能力,进而提升整个高校的创新能力。

表1 高层次师资队伍结构比较分析

2.研究生规模偏小,地区结构不平衡。研究生人数常常被视为学院甚至整个大学取得成就的标志[1]。不论是国内还是国外大学,都把培养的研究生数量作为学校的重要标志之一,因为研究生队伍在导师科研中具有举足轻重的地位。地方本科高校的教师,在完成一定教学工作量的同时,科研任务也不轻。而导师的精力总是有限的,研究生作为新一代学术群体,他们掌握的往往是当下前沿的科学技术,同时又更容易接受新生事物,他们的加入,一方面要求导师自身不断更新知识,另一方面在师生的相互交流中又最容易碰撞出科学的火花。换句话说,导师指导研究生的过程,也是自身学术成长的过程。大量事实表明,带研究生的教师更容易在科研道路上坚持和创新,而这恰恰是科学探索中必不可少的品质。然而,苏北地方本科高校中具有博士点的高校——江苏师范大学和徐州医学院,两所高校都在徐州;连云港和淮安分别有一所高校具有硕士点,但研究生数量较少,未能形成一定规模。作为江苏面积最大、人口第二、具有丰富自然资源和独特文化环境的盐城,虽有两所升本近20年的高校——盐城工学院和盐城师范学院,但至今没有硕士点,这无疑是地方本科高校发展过程中的一大缺失。调查发现,苏北没有硕士点的高校都与省内外具有博士、硕士学位授予权的高校联合培养研究生,且在没有研究生培养经费资助的情况下,专门从自身建设经费中拨出一定数额用于研究生联合培养,这充分表明了地方本科高校对研究生培养的渴望和对教育创新的热情。

3.人才类型全面,但拔尖人才和复合型人才欠缺。学科分布状况直接反映人才队伍的结构。学科在地方本科高校建设中的龙头地位已形成共识,而高校的特色发展、差异性发展,恰恰也就体现在学科的特色和学科的差异上,学科特色的建设过程,就是一所高校人财物统筹的过程。因此,高校的学科建设状况最能体现高校的特色和差异。苏北地方本科高校的学科建设状况主要表现为一是优势学科数量少,学科优势不明显,急需拔尖人才和复合型人才。苏北具备硕士学位授予权的地方本科高校仅有3所,优势学科建设明显较弱。比如,苏政办发〔2014〕37号文件显示,2014年江苏省立项的高校优势学科137个,其中重点序列学科28个,从院校分布看,部属院校67个,省属院校70个,苏北地方本科高校优势学科仅为7个,只占省属本科院校的10%,其中重点序列学科只有1个,仅占3.5%,数量明显偏少。从学科分布看,全省优势学科中一级学科113个,交叉学科24个,而苏北地方本科高校中的交叉学科就占据了一半,这就表明其单个学科的优势并不明显。尽管如此,优势学科仍可结合区域需求,通过整合学校有限资源集中打造。如徐州医学院的“医药生物学”、淮海工学院的“海洋科学与技术”以及江苏师范大学的“区域新型城镇化发展”,都是紧贴地方经济发展和自身特色打造的交叉学科。从优势学科情况看,苏北地方本科高校缺乏人才优势,亟需一批拔尖人才引领学科建设,同时为适应交叉学科建设新常态,亟须引进和培养一批复合型人才。二是学科门类较广,理工科人才远多于人文社科类人才。从重点学科数量看,苏北地方本科高校的省重点学科数量很少,仅占省属高校的4.35%,这表明苏北地方本科高校的整体学科基础还比较薄弱,学科建设任重而道远。

同时,从一级学科省重点(培育)学科和省重点建设学科比例看,虽然苏北地方本科高校学科基础相对薄弱,但对学科建设充满自信,学科建设热情高涨。在2013年188个参加中期考核的学科中,评估结果为“优秀”的有14个学科,其中苏北地方本科高校占4个,优秀率达11.42%,高于全省平均水平7.4%。而且徐州医学院的“麻醉学”被确定为国家重点学科(培育)建设点学科,为苏北高校打造学科特色树立了典范。从学科结构门类分布看(这里依据《学位授予与人才培养学科目录》2011版进行分类),苏北地方本科高校的重点建设学科涉及9个门类,并主要分布于工学和理学两大类学科(工学占46%,理学占23% ),这与苏北地方本科高校的自身属性有关(在苏北8所地方本科高校中,有工科院校4所,师范院校3 所,医学院校1所)。统计显示,在占据苏北高校重点学科半壁江山的工科门类中,机械工程、化学工程与技术、生物工程这3个学科占了62.5%,这与高校错位发展、特色发展的要求还有一定差距,还需要苏北高校密切协同起来,从个体创新走向协同创新,建立联盟,分类发展,避免低水平重复建设,更好地发挥高校社会服务职能,推动区域经济和高校自身的可持续发展。分析表明,苏北地方本科高校的人才结构偏重于理工科类,高校在规划自身特色学科发展时要兼顾人才结构,避免一方面花大量资金引进人才,一方面置自身人才资源于不顾,造成经济和人才双重浪费。

(二)科技经费存量持续增长

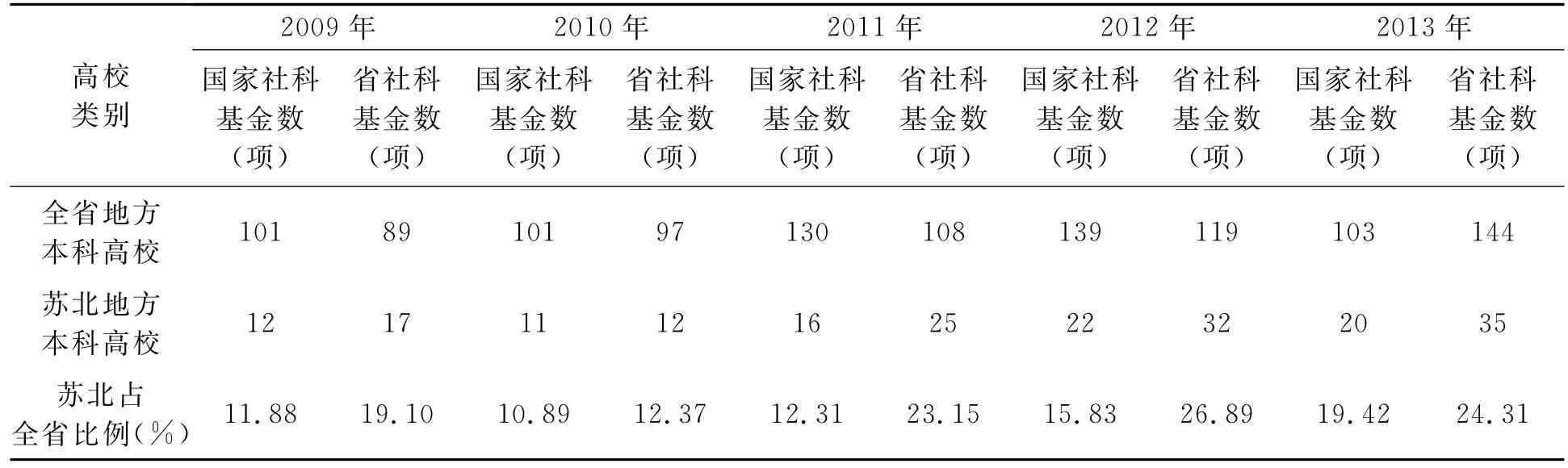

高校科技经费存量包括上级主管部门下拨的科研经费、高校自身申请的各项课题经费以及社会提供的科研经费等,它是高校创新的财政保障。苏北地方本科高校由于学科基础相对薄弱,而上级主管部门主要依托学科建设下拨科研经费,所以苏北地方本科高校从财政获得的科研经费相对较少。同时,因地处经济欠发达地区,其地方本科高校从社会获得的科研经费也十分有限。有鉴于此,文章主要以高校获得的国家级、省级基金项目数为对象进行研究。一是从高校自身看,2009年以来,苏北地方本科高校获得的自然科学基金资助项目数明显高于社会科学基金资助项目数,2010年之后更是得到大幅提升。统计显示,除淮海工学院外,苏北其他地方本科高校的增幅都超过了100%。而社会科学基金项目数则出现了较大波动,而且基金项目中的一半左右为江苏师范大学获得,表明其他高校人文社科基础还有待加强。二是从横向比较看,表2、表3分别列出了2009—2013年间苏北地方本科高校获得的社会科学、自然科学基金项目情况。就所获得的社会科学基金项目数而言,不论是占全省地方本科高校的比例,还是其自身的增幅,都远高于获得的自然科学基金数。另外,就苏北地方本科高校获得的国家自然科学基金项目来说,2012年的71.5% 和2013年的59.4%均来自两所具有博士学位授予权的高校。基金项目获资助情况再一次表明,高层次人才的多寡和有无博士点、硕士点对高校创新至关重要。诚然,苏北地方本科高校在人才和资源有限的情况下,科技经费存量的发展也是十分显著的,如盐城工学院2013年与2009年相比,所获得的国家基金资助项目增加了7.5倍。这些基金项目的获得,不仅为高校创新提供了有力的经济支撑,而且在很大程度上提升了教师的科研热情和创新动力。

(三)物化资本存量明显改善

表2 2009—2013年国家、省社会科学基金资助项目统计分析

表3 2009—2013年国家、省自然科学基金资助项目统计分析

物化资本是指与高校创新有关的实验仪器设备、图书、实验室、研究中心、大学科技园等设施,是高校得以创新的物质基础。近年来,苏北地方本科高校物化资本存量明显扩大。一是实验仪器设备条件有了较大改善。江苏省教育厅公布的“2013年江苏普通高校本科教学质量报告”显示,苏北地方本科高校的生均仪器设备值已经达到11 271.60元。当然,这个数字比全省地方本科高校平均值12 951.00元还低679.4元。二是图书馆建设成绩显著。苏北部分地方本科高校生均图书达到了88.98册,超过了全省地方本科高校生均85.82册的平均值。这说明苏北高校在自身建设中对于图书馆建设十分重视,如盐城工学院通过自身努力成功获批教育部部级科技查新工作站,成为江苏沿海城市和周边地区首家拥有教育部颁发资质的科技查新工作站,不仅为周边地区高校、企业、科研院所的科研工作提供了便利,节约了成本,而且也为高校创新提供了重要的价值判断标准。当然,苏北地方本科高校中也有2所高校生均图书仅50册左右,这就需要其有一个持续改进的过程。三是科研平台有了突破性进展。2014年苏北地方本科高校中有2个实验室被确定为国家重点实验室培育建设点,并已建有5个“江苏高校2011协同创新中心”。其中,分别以盐城工学院和淮阴师范学院为依托的协同创新中心成为江苏省同类高校中仅有的2个省级协同创新中心,另有国家级大学科技园1个。这些高层次科研平台的建设,为高水平科研和创新成果转化及产业化提供了重要的设施保障。

二、苏北地区地方本科高校知识创新产出状况

高校作为创新主体,创新产出是衡量高校创新能力的重要标志之一。对于地方本科高校来说,创新产出的主要表现形式为科研论文和专利。文章通过C N KI、SCI、EI数据库和国家知识产权局中国专利公布公告等途径,对苏北8所地方本科高校的核心期刊论文数,SCI、EI收录数以及专利授权数进行统计,并对结果分析如下。

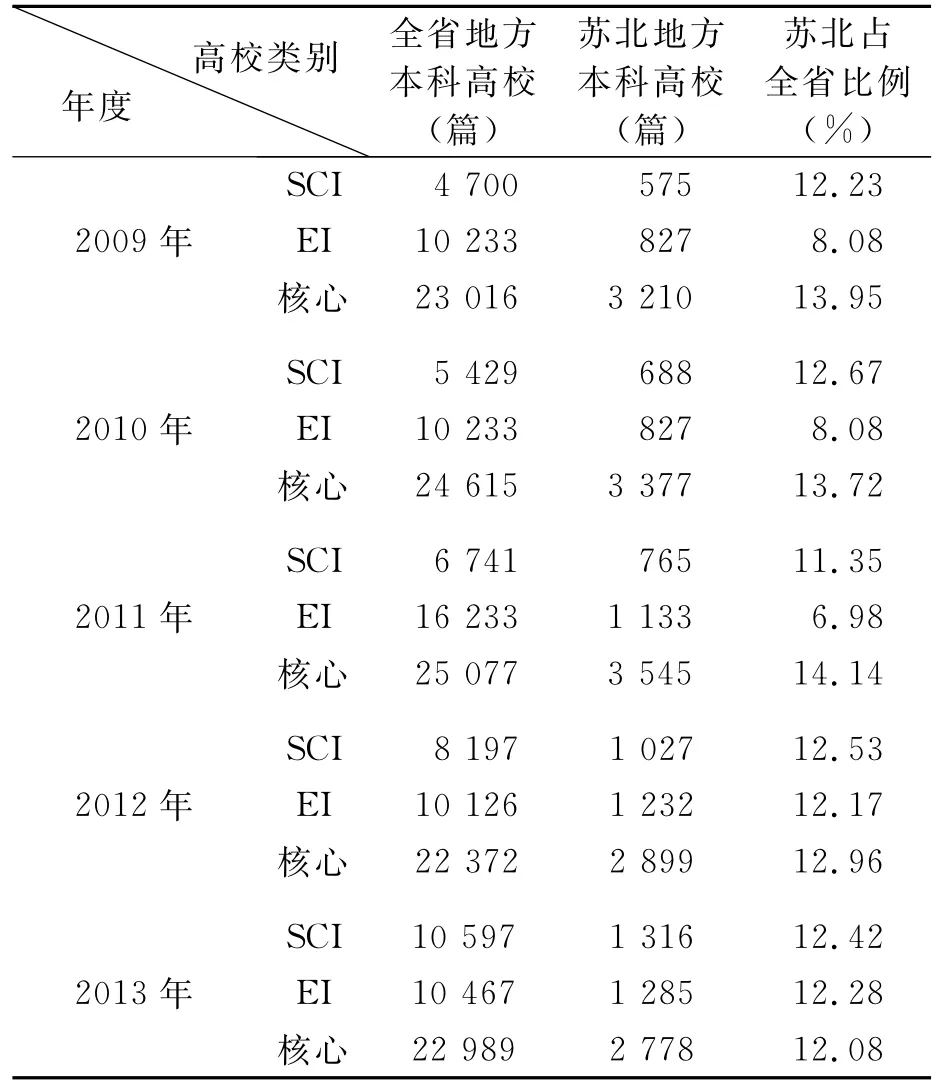

(一)论文质量明显提升,工程研究成长迅速

从表4看出,2009年以来,苏北地方本科高校在科研论文的产出数量上成绩喜人,论文质量明显提升。其中,自2012年开始,高层次论文发表数量迅速增长,但同时在国内核心期刊发表的论文数量反而出现下降。一方面,这与目前高校的科研评价导向有关;另一方面,这也与高校人才结构调优、人才队伍层次提升、物化资本存量增加有关。在工程研究方面,EI收录的论文从2009年占全省地方本科高校的8.08%,上升到了2013年的12.28%,表明苏北地方本科高校在工程方面的研究成长较快。在自然科学方面,SCI收录的论文也在持续增长。但从横向上看,除EI收录论文数占全省的比例有所提高外,其他成果的比例均无增长。

表4 2009—2013年苏北地方本科高校科研论文产出情况统计

(二)专利申报意识不强,创新质量有待提升

专利授权同样是衡量高校创新能力的重要指标之一。2009年苏北8所地方本科高校的发明专利、实用新型专利和外观设计专利数分别为35件、43件和0件,这表明高校对专利申请的重视程度还远远不够。这种状况一直持续到2012年才有所改观,且实用新型专利授权数居多,其次是发明专利,外观设计最少。这一状况与张群研究的结论“高校专利申请总体结构是发明专利比重最高,实用新型专利位居其次,外观设计专利最少”[2]出现了明显差异。究其原因,张群所研究的对象是全国排名前20的高校,这些高校办学实力雄厚,人才和科研经费存量充沛。由于三种专利中以发明专利技术含量为最高,对人才和科研经费的投入要求也比较高,而对于经济欠发达地区的地方本科高校来说,其人才和科研经费有限,往往更倾向于申请实用新型专利。从2011年起,苏北地方本科高校师资队伍中高级职称、博士学位教师比例以及国家基金获批数大幅增加,为高校创新能力的提升奠定了重要基础,使发明专利的授权数量呈现出持续增长的态势。这一事实也充分表明,苏北地方本科高校的创新意识在逐渐增强,创新能力在持续提升。

总之,苏北地区的地方本科高校,近年来在知识创新方面的成果产出数量和质量都在逐步提升,但创新意识有待进一步加强。此外,创新资源的存量是高校创新产出的基础,两者呈正相关。一是高层次论文的数量在明显增加,而在国内核心期刊发表的论文数量却相对减少。这说明随着高校教师学历和职称的提升,他们更倾向于申请高难度的课题,发表高水平的论文。由于受学科设置的影响,与全省地方本科高校相比,苏北地方本科高校在工程研究方面的成果数量提升比例较大。这说明苏北地方本科高校教师更倾向于应用研究,而基础理论研究相对较弱。二是授权专利的知识含量还不够高,数量明显不足。究其原因,这首先与苏北地方本科高校教师的专利意识不强有关,苏北地方本科高校本就倾向于应用性研究,理论上应当申请更多专利,但由于教师专利意识不强,错失了许多可以申请专利的机会。其次是近年来引进的大量年轻博士,他们都是从学校到学校,理论功底较为厚实,但实践经历和经验较为缺乏,这是所获专利数量不足、质量不高的重要原因。因此,苏北地方本科高校一方面要重视人才的引进,另一方面也要加强教师实践能力的培养。

三、苏北地区地方本科高校的知识配置能力与创新环境支撑能力

(一)苏北地区地方本科高校的知识配置能力

知识配置反映的是促进所创造出的新知识或已有的知识在区域内部不同创新主体间的交流或互动,以达到知识共享的状态,其最基本的特征在于动态性和交互性[3]。作为经济欠发达的苏北地区地方本科高校,由于其自身的创新资源相对较少,科技经费存量不足,往往难以单独创造出满足自身需要的知识或产品。而知识配置不仅体现在知识的创新过程,也贯穿于创新产品应用过程中创新主体之间的相互配置。相对于部属高校,地方本科高校更需要与其他创新主体合作,以便整合优势资源,提升创新能力。因此,知识配置能力对地方本科高校创新能力的提升来说十分重要,它主要体现在高校与企业、科研院所以及政府之间的合作,其表现形式为协同开展课题研究、联合发表高水平论文和共同申请专利等。

在对论文和专利成果的查询中发现,以联合署名发表的论文和专利较少。作者曾就政产学研协同创新问题,以座谈、走访和问卷调查等形式,与企业法人、科技平台负责人、政府科技管理部门领导以及高校教师交流,发现企业、高校和政府对政产学研可能产生的创新结果都表示认同,80%的企业认为政产学研合作可以解决企业发展中存在的许多技术瓶颈问题。但实际上,企业与当地高校联合开展技术研发的情况并不乐观,企业在开展技术研发时往往首选自主研发,其次是选择与知名高校合作,尤其是达到一定规模的企业,愿意与地方高校合作的并不多。

总之,苏北地区地方本科院校知识配置能力还十分有限。究其原因,一是自身创新资源不足,技术高度不够,难以满足企业需要;二是教师往往满足于申请纵向课题、发表论文,既为考核,又为职称,与企业合作常常担心利益纠纷,主动合作愿望并不强烈;三是高校和教育主管部门在教师评价体系中对校企合作没有予以应有重视,教师参与校企合作的动力不足;四是虽然地方本科高校在其社会服务历程中已进入创新发展阶段,但还未真正成为地方经济发展的人才支撑和智力保障[4],因而没有引起地方政府的足够兴趣;五是校企之间沟通不够,企业对地方高校创新能力信心不足,在合作对象的选择上更重视学校知名度而不是匹配度;六是协同创新的机制体制还不完善,在合作过程中知识产权纠纷、利益分配不均衡等现象时有发生,这也是阻碍政产学研合作的关键因素之一。然而,知识配置过程正是地方本科高校有效利用社会资源填补自身资源不足的过程,知识配置能力的提升有利于知识创新,有利于促进创新成果转移及其产业化,有利于发现创新点,从而实现创新的良性循环,实现高校、企业和社会创新能力的全面提升,应当引起高校、企业、政府和社会各方的高度重视。

(二)苏北地区地方本科高校的创新环境支撑能力

地方本科高校作为社会的一部分,其创新能力的发展与其所处的环境息息相关。高校的创新环境包括硬件环境和软件环境,其中硬件环境是指学校的科研设备、创新所需要的技术支持、学校所处地区的地理环境和交通设施等;软件环境指学校的人才评价体系、科研政策、创新文化氛围、教育主管部门支持创新的政策、所在地区与创新有关的政策措施以及区域经济本身的创新需求等。硬环境有可以进行量化的指标,而软环境则难以量化,但软环境对于高校的创新来说却相当重要。正因为如此,莫法特(Andrea M offat)指出,创新环境中软环境能力的发挥将会起到独特作用,应当引起相关学者的高度重视[5]。优良的创新环境是高校创新的重要支撑,高校的创新活动只有紧密结合环境需求,才更有利于知识创新成果的应用。应用,是创新的终极目标。调研表明,苏北地方本科高校的创新环境支撑能力可大致概括为以下两个方面:

1.政府重视,政策环境日益宽松。在软环境中,最重要的是政策环境。日益宽松的政策环境能够引导人们的创新意识,营造良好的创新文化;能够改善创新条件,激发创新才能。近年来,江苏省委、省政府对加快苏北发展十分重视,2001年起先后出台了《关于进一步加快苏北地区发展的意见》《关于加快苏北振兴的意见》《关于支持南北挂钩共建苏北开发区的政策措施》《关于促进苏北地区又好又快跨越发展的若干政策意见》等一系列政策文件,并强调指出:“加快苏北发展,是‘十二五’时期我省深入实施区域协调发展战略的迫切需要,也是全面建设小康社会、率先基本实现现代化的关键所在,事关江苏发展的全局和长远。”[6]2013年省政府又推出“六项工程”等系列措施支持和刺激苏北经济发展[7]。江苏省教育厅则积极推动“江苏对口支持苏北高校”工作,首批12所高校参与合作,地方政府对高校的重视程度也在不断提升。这一变化,无疑给苏北地区地方本科高校的创新环境建设提供了重要保障。

2.条件改善,创新积极性提高明显。从城市建设来看,近年来苏北地区的经济综合实力明显提高,环境交通基础设施条件明显改善,工业化进程明显加快,发展活力明显增强[6]。从高校自身来看,办学条件也都有了明显改善,科研平台的数量和质量都有了明显提高。创新产出的成果也表明,教师们创新的积极性明显提升。苏北地区地方本科高校正处在创新发展的关键时期,需要更加充分地利用当前环境,继续改善创新条件,不断营造创新氛围,努力激发教师的创新积极性,以进一步提升高校的创新能力。

四、苏北地区地方本科高校创新能力的几点建议

高校创新能力的提升不可能一蹴而就,它需要政府、高校、教师、企业和社会的共同努力。如何提升经济欠发达的苏北地区地方本科高校的创新能力,作者有如下建议。

(一)准确定位,实现学校科学发展

苏北地区地方本科高校要提升创新能力,首先要准确定位。这是因为,在经济欠发达地区,其地方本科高校的人力、财力、物质资源都相对有限,这就决定了这些高校的发展必须坚持“有所为,有所不为”的方针,集中打造品牌特色,结合行业发展、地区需求、高校学科现状,认准学校优势,发扬学校优势,推进学校发展。当然,这就更需要学校主办者和管理者的大智慧。学校定位是否准确,决定着这所学校能否特色发展和发展什么特色的问题,也决定着学校的发展方向和发展潜力。学校定位是否准确,关键是学校管理者是否具备敏锐的洞察力、准确的判断力和高效的决策力。一方面,地方高校的管理者在品牌建设、特色发展中具有决定性的导向作用;另一方面,地方高校的管理者们视野越宽阔,信息渠道越广泛,就越容易站在全局的视角来判断和决策,因而其准确性也就会更高。此外,特色发展,需要高校的管理者们有高效的决策力,在准确定位的基地上,先行先试,把握发展先机。同时,学校如何发展,必须制定科学的规划,必须有一个紧密的布局。学校在制定各项政策时,要优先考虑特色学科、优势学科,从人才引进、资源配备、经费划拨、实验室建设等方面予以倾斜,紧紧围绕学科而不是围绕院系进行投入和建设;鼓励其他学科发展,以品牌学科带动学科群的建设和发展。

(二)高端先行,盘活学校人才存量

人才存量结构如何,决定了学校学科的未来布局和发展潜力。高校人才资源丰富,教师学习能力较强,人才要在使用中实现其自身价值,学校的政策导向是关键。什么样的政策导向,就会将教师塑造成什么样的人才。因此,在进行人才评价时,要坚持“高端先行,盘活人才存量”的原则,制定有利于人才向高端发展、有利于学科向高端发展、有利于人才成长和队伍稳定的人才评价体系;要不断优化人才结构,提高人才培养的效能,避免踏入人才培养与使用脱节、人才短缺和闲置并存、人才流失和浪费同步的怪圈。

(三)协同创新,提升知识配置能力

苏北地区地方本科高校知识配置能力相对较弱,这已成为阻碍学校创新能力提升的一个重要因素。知识配置能力不足,一方面影响着现有创新成果的转化和应用,另一方面也影响着高校对前沿知识的认识和使用。提升苏北地区地方本科高校的知识配置能力,已成为教育主管部门和高校自身迫切需要解决的问题。以协同创新为媒介,建立知识创造、转移和应用的大通道,助力高校知识配置能力的提升显得尤为重要。韩国浦项工业大学在短时间内能够立足于世界名校之林,就是高校与企业协同创新的结果,如今该校已成为协同创新的成功典范。然而,正如前文所述,高校知识配置能力的提升,需要政府、企业、高校和教师们的共同努力。

首先,政府需要在政策和资金上给予支持,来提升政产学研合作的深度和广度。其次,企业需转变观念,要进一步加深对地方高校的了解,正视地方高校的优势,从企业需求与高校学科的匹配度而不是从高校的名气出发决定合作与否。再次,高校要主动寻找与企业、行业合作的机会,找准合作的切入点和关键点。同时,学校与学校的协同也是高校提升创新能力的重要措施,目前地方本科高校的协同都倾向于选择比自己办学实力强的高校,而实力相当的同地区高校之间的协同常常被忽视。事实上,同一地区或周边地区高校,由于地理条件相同,彼此之间了解,教师之间渊源较深,相互之间在协同过程中更易使观念、理念达成共识,减少认识上的分歧。不仅如此,同一地区高校之间的协同创新,还有利于优势学科的产生,避免办学投入的重复,减少教育资源的浪费,实现区域高校间的共同繁荣。最后,高校教师要勇于尝试,敢于创新,主动去企业挂职、到“985工程”“211工程”高校做博士后,积极寻求与行业、企业的合作,拓展科研空间。

(四)注重沟通,打造协同创新环境

协同创新环境对高校创新能力的提升具有重要作用,不具备一定的科研条件,再好的人才也难以创新;没有良好的创新政策,创新也会成为空中楼阁,难以持续发展。然而,良好的协同创新环境需要政府、企业和高校之间加强沟通,共同打造。政府方面应加强对地方高校的关注和支持,多给地方高校成长的时间和空间。高校方面一是要积极主动走出去,与政府、企业沟通,让政府、企业了解学校的优势,并及时了解社会所需;二是要努力在校内营造良好的创新氛围,避免急功近利。正如卡恩(Do minique Strauss-Kahn)所说:“创新需要自由的环境。”[8]教师的创新也需要自由的灵魂,保护教师对学术自由的追求,是高校不可碰触的底线。

参考文献

[1]萨拉·德拉蒙特,保罗·阿特金森,奥德特·帕里.给研究生导师的建议(第2版)[M].彭万华,译.北京:北京大学出版社,2011:2.

[2]张 群.从专利申请看高校科研创新能力的提升[J].图书情报工作,2006,50(8):120-123.

[3]贺 灵.区域协同创新能力测评及增进机制研究[D].长沙:中南大学商学院,2013:51.

[4]李海莲,洪 林.地方工科院校服务区域经济社会发展实践研究——以江苏省为例[J].高校教育管理,2014,8(1):10-16.

[5]Moffat A,A uer A.Corporate Environ mental Innovation[J].Journal of Cleaner Production,2006,14(6):589-600.

[6]江苏省政府促进苏北发展的若干政策措施新闻发布会[EB/OL].(2011-05-12)[2015-02-25].http://www.scio.gov.cn/x wfbh/gssx wfbh/x wfbh/jiangsu/Docu ment/911049/911049.htm.

[7]江苏省重推“六项工程”支持苏北全面小康[EB/OL].(2011-07-30)[2015-02-25].http://www.chinanews.co m/df/2013/07-30/5102350.shtml.

[8]周政华.卡恩:创新需要自由的环境[J].中国新闻周刊,2012(1):67.

(责任编辑 刘 伦)

Research on the Promotion Strategy of Creative Ability of Local Colleges and Universities in Northern Jiangsu Area

H O N G Lin1,LI Hailian2

(1.Research Institute of Higher Education,Yancheng Institute of Technology; 2.Department of Postgraduate Education,Yancheng Institute of Technology,Yancheng 224051,China)

Abstract:T he pro m otion of creative ability of local colleges and universities plays a significant role in regional innovation,especially in those underdeveloped areas.T his paper makes a deep profile analysis of the creative ability elements of local colleges and universities in northern Jiangsu area fro m the perspective of knowledge management theory.T he analysis is carried out fro m such aspects as internal knowledge innovation resources,output ofinnovation,allocation capability of knowledge between colleges & universities and local environ ments,as well as the supporting capacity of innovative environment.Finally the paper puts forward the operable tactics to serve the purpose of pro m oting creative ability of local colleges and universities.

Key words:underdeveloped area;northern Jiangsu area;local colleges and universities;creative ability;pro m otion strategy

作者简介:洪 林,研究员,从事院校发展研究。李海莲,助理研究员,从事高等教育管理研究。

基金项目:江苏省社会科学基金重大项目(12JY A001)

收稿日期:2015-04-30

中图分类号:G640

文献标志码:A

文章编号:1673-8381(2016)02-0061-09

doi:10.13316/j.cnki.jhem.20160223.018

主持人简介:别敦荣,教授、博导,厦门大学高等教育发展研究中心主任,教育研究院副院长,从事高等教育管理、大学战略规划、高校教学与评估研究。

网络出版时间:2016-02-23

网络出版地址:http://www.cnki.net/kcms/detail/32.1774.G4.20160223.1057.036.html