作为摄影师的大卫·柯鲁克

2016-04-26

对于中国人来说,大卫·柯鲁克的名字前面常有着国际共产主义战士、中国人民最忠实的老朋友、教育家、作家等抬头,甚至他诞辰一百周年的纪念会都是在人民大会堂召开。可能没有多少人知道的是,他也是位不错的摄影师。

大卫的儿子们在一篇回忆父亲的文章里写到“我们从小就知道父亲喜爱照相,直到20 世纪60年代中期他视力退化之前,我们家庭出游时他常常都会带上他的Rolleicord照相机。父亲在文化大革命中身陷囹圄,母亲也在外语学院里被关押。相机却侥幸一直留在家里,成为我们兄弟记录自己生活和周围环境的工具。父亲曾经讲过他这个照相机的来历:那是二战期间为了拍摄战区见闻购买的。他一直敬仰摄影家罗伯特·卡帕的作品。他们在西班牙内战期间也曾相逢。父亲大概也有过做摄影记者的志向,不过他并没有向我们表明过这种愿望。在我们的少年时期,他见到兄弟中的哪一个对摄影感兴趣总是积极鼓励,并耐心传授一些选景或是把握焦距、光圈与快门速度的经验,还耐心解释什么叫景深,什么时候用不同的滤光镜。”

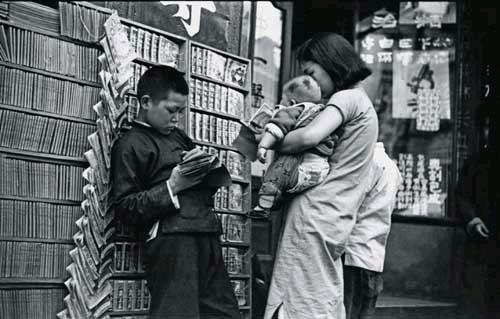

1938年,服务于国际纵队的英国共产党员大卫·柯鲁克接受了前往上海执行特工工作的任务。一个炎热的夏日,大卫带着他的相机从上海登岸,踏上了中国的土地。在圣约翰大学教书,是他的对外身份,其实他来上海的主要任务是监视一名托洛斯基派记者。大上海,一面是声色犬马、纸醉金迷的外滩,一面是贫穷的老百姓、境遇悲惨的乞丐、和饱受压抑的女性,这座城市的腐败、势利、种族不平等都给大卫留下了深刻的印象。多年以后,大卫回忆在上海度过的两年时光,最先跳入脑海的不是他的特工工作,而是他在这里接触到的人:“因为我是一个有着社会良知的政治动物,因为这是我第一次到东方来,因为我年轻,渴望新的经历。”

1940年夏,与自己所属的特工组织失去联系后,大卫去了中国内陆,在迁至成都的南京大学找到一份教师的工作,并在那里认识了后来结为终生伴侣的加拿大人伊莎白。在成都及其周边地区的一年左右时间里,大卫拍摄了那里的耕作、寺庙、街道、人群,以及战争对人们生活的影响,“漫漫长夏中几乎每个晴天都会发生的”空袭的照片。1947年11月,大卫和伊莎白以国际观察员的身份来到解放区河北十里店,考察中国共产党正在进行的土地改革。在此期间,大卫拍下了几千张照片,1959年,柯鲁克夫妇合作撰写的《十里店——中国一个村庄的革命》在英国伦敦出版,20年后,内容更为翔实的续集《十里店——中国一个村庄的群众运动》在美国纽约问世,这两部历史文献,使西方人真实了解了中国的土改运动。1948年,他们受中国共产党的邀请,参与创办南海山外事学校(北京外国语大学的前身),并一直在北京外国语大学任教和写作。2000年,90岁高龄的柯鲁克在北京逝世。

2011年秋到2012年夏,每周一和周四上午十点,两位摄影史学者王烁和高初会来到伊莎白·柯鲁克家里,请她一张张地观看已故去的大卫·柯鲁克六七十年前在中国拍摄的照片,并讲出每一张照片能勾连起的任何回忆。从几千张照片中精选出四百余张,主要包括日据时期的上海、国民政府时期的西南、共产党领导下的华北农村这三大块内容,并结集出版成《大卫·柯鲁克镜头里的中国 1938-1948》。“此书的问世,我们感到作为‘摄影师的大卫·柯鲁克,名副其实,当之无愧。”如今已经百岁的伊莎白·柯鲁克这样说。