应用技术型本科传感器课程教学改革探究

2016-04-26方桂娟

方桂娟,伍 坪

(三明学院 机电工程学院, 福建 三明 365004)

应用技术型本科传感器课程教学改革探究

方桂娟,伍坪

(三明学院 机电工程学院, 福建 三明 365004)

摘要:《传感器原理及应用》是一门理论性和应用性都很强的电子类专业课程,在普通本科院校向应用技术型大学转型时期,作为应用型教学改革试点课程之一,该课程从教学内容的模块化组织、教学方法的灵活性运用以及考核方式的多样化结合等方面进行了改革,实现了“教、学、做”一体化。教学实践结果表明,该课程的教改措施不仅改善了教学效果,而且带动了学生第二课堂实践能力的培养,促进了学生自主学习,有利于创新应用型技术人才的培养。

关键词:传感器;CDIO;第二课堂;应用型人才培养

1引言

2014年6月,国务院发布《关于加快发展现代职业教育的决定》,明确提出要采取试点推动、示范引领等方式,引导一批普通本科高等学校向应用技术类型高等学校转型[1]。作为地方本科院校中的转型试点校,在积极推进产教融合与校企合作的同时,摆在每位专任教师面前的迫切问题是:专业课程教学应如何改革以凸显应用型人才培养。

《传感器原理及应用》是我校机电类专业的一门主干课程,承上启下,在专业课程体系中居于重要的地位。该课程的主要教学目的是使学生在掌握各类传感器的基本理论基础上合理地选择和使用传感器。课程内容涉及到力、热、光、机、电、磁等知识,各章节内容相对独立,缺乏系统性和连续性,且实践性强[2-4]。近几年,工科教育倡导基于CDIO 理念的教学研究, 即按照产品构思(Conceive)-设计(Design)-实现( Implement)- 运行( Operate)这一产品全生命周期开展教学实践,实行教、学、做的一体化[5-6]。该门课程将CDIO理念应用在第二课堂的项目实践教学活动中,并从教学内容、教学方法、考核方式等多方面进行了改革尝试。

2教学内容模块化

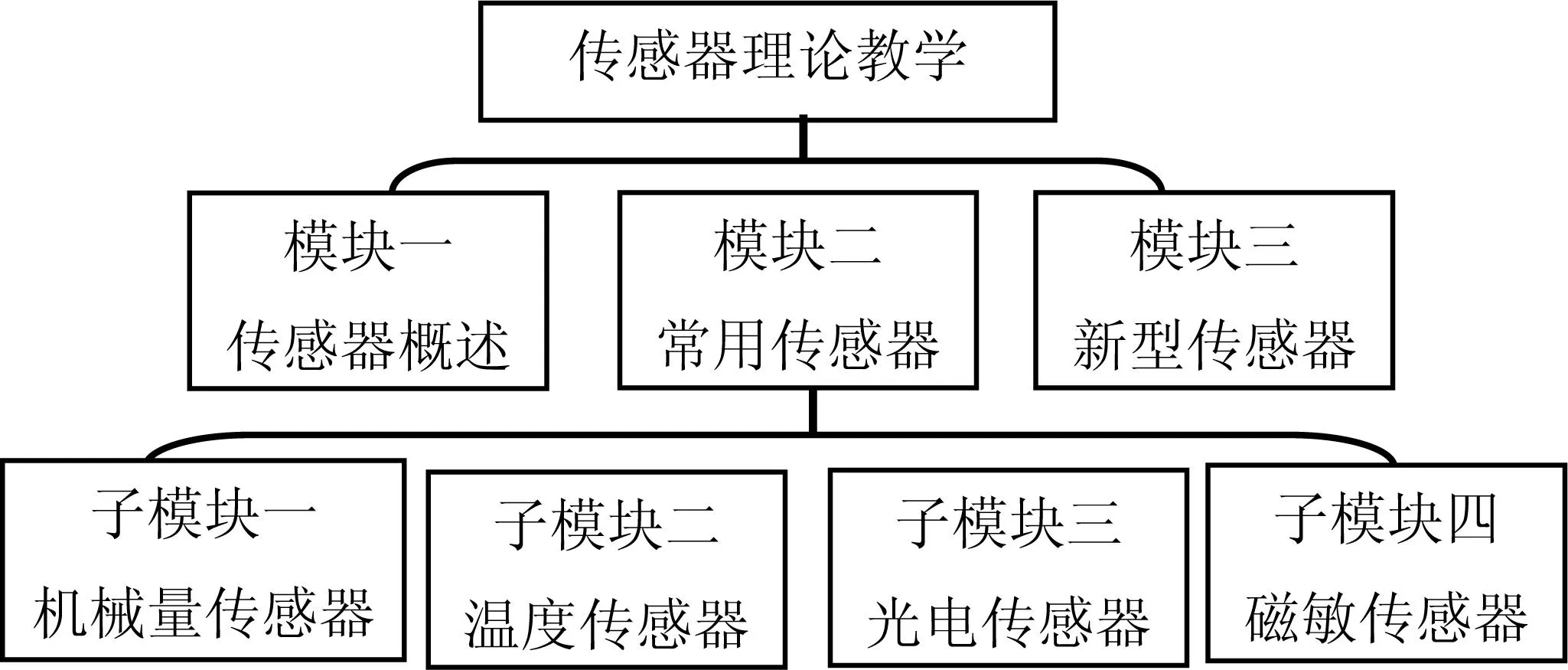

根据传感器课程特点,将该课程分为理论教学和实践教学两大模块,其中理论教学部分划分为三个大模块。模块一: 传感器概述,介绍传感器基本概念、组成和分类、发展趋势、特性和指标。模块二:常用传感器,介绍传统应用较多的各类传感器的原理、特性、应用电路,以及适用范围。模块三: 新型传感器,介绍化学与生物传感器、智能传感器等。其中模块二内容是该课程教学重点,根据输入量再细分为力、位移、速度等机械量传感器、温度传感器、光电传感器和磁敏传感器等四个子模块。理论教学模块化内容示意图如图1所示。

图1 传感器理论教学模块化内容示意图

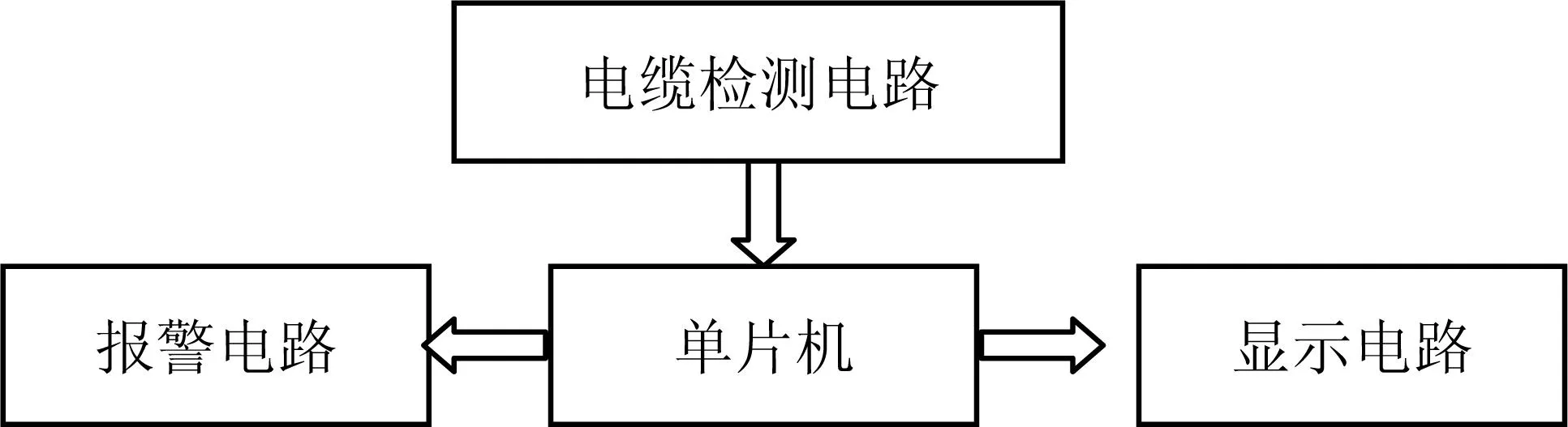

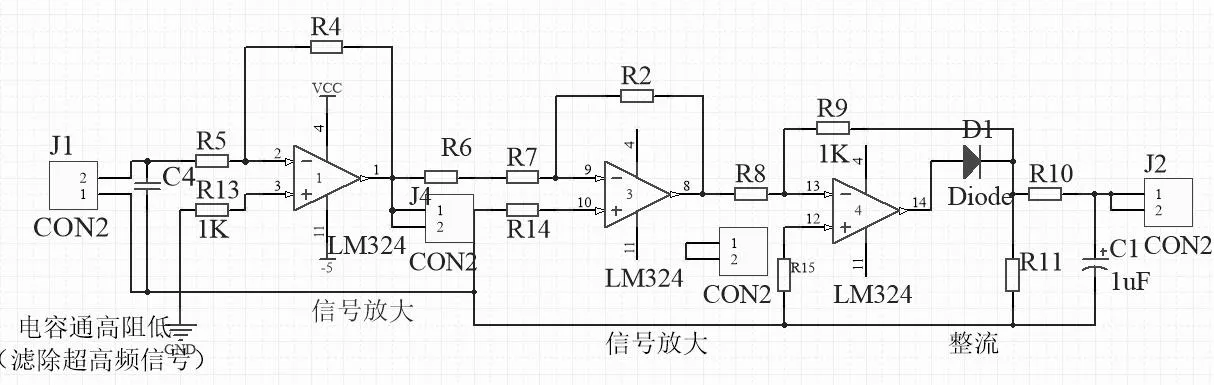

为了培养学生的应用能力及创新意识,充分利用第二课堂的实践,来协同促进第一课堂的教学。实践教学分为两个模块,课内分组完成的规定项目实验为第一课堂模块。第二课堂模块应用CDIO 工程教育理念要求学生制作一个传感器小产品,任课教师提供了兼有计数、测转速功能的自动寻迹小车项目做为参考,学生也可以根据自己的兴趣和实际情况选择其它任一传感器,独立或自行组队(2—3人)利用课余时间在开放实验室完成。从设计项目构思、项目方案设计、产品制作实现到产品运行和完善,完全提供具有个性思维的训练,需要时,教师提供必要的指导,到学期末进行实物检测、提交作品说明书并选择答辩。学生提交的作品中除了较多组完成的自动寻迹小车,还有简单的温控、声光控、超声波、烟雾、气体等各种报警装置,也有脉搏计、电子罗盘、高斯计等等,其中有个学生独立制作完成了一个简易照明线路探测仪,简单实用,可以成功地检测出墙内隐藏的电缆位置,给装修后家庭装饰物的悬挂提供了方便。他的制作系统框图如图2所示。该系统采用单片机作为控制核心,主要由电缆检测电路、报警电路、显示电路组成。其中电缆检测电路如图3所示,利用磁场传感器将通电导线周围微弱的磁场信号转化为电信号,再通过滤波、放大、A/D转换后将数据传入单片机。单片机再通过程序控制报警的电压区间来实现报警和显示的功能。他的设计巧妙在于其中的磁场传感器采用10mH色码电感,不仅使设计简单,而且体积小巧。

图2 简易照明线路探测仪系统框图

图3 电缆检测电路

采用模块化教学,将实践教学紧密有效地和理论教学相结合,提高了学生的学习主观能动性,特别是第二课堂的小产品制作,充分锻炼了学生的专业技能,使学生的学习目标更加清晰,对学生的职业发展有很大的好处。另外,教学相长,在学生成长的同时,教师也有不少的收获。

3 教学方法灵活化

采用灵活的课堂教学方式,以教师讲授为主,并结合启发式、讨论式教学方法,通过教与学双方的交流和互动,提高学生的课堂学习效率。

教师讲授主要采用多媒体教学为主、黑板粉笔为辅的组合教学手段,对多媒体课件的内容做了精心准备,充分利用图像、动画、视频等直观生动的表述,制作时力求美观实用,并对每一页的文字内容做好动画处理,以句或小段为单位跟随教师的讲解播放,讲到哪,播到哪,不让学生产生视觉疲劳,相反,呈现给学生的是一个图文并茂、生动逼真的教学环境,提高了学生的学习兴趣。在授课过程中,板书力求简练,重点突出,条理清晰,如重要原理的推导过程一边板书,一边带动学生一起思考,以有效抓住学生的注意力。

以“电涡流传感器”课为例,上课一开始先给出了很多应用图片和小视频,如安检门、振动检测、金属板测厚、野外探雷器、飞机裂纹检测等等,设下悬念,提出问题,引发学生的学习兴趣。接下来介绍电涡流传感器的工作原理,引入简单的动画,直观形象地说明高频反射式和低频透射式电涡流传感器的原理,然后讲解电涡流传感器的特性和测量电路,其中板书启发推出电涡流传感器的等效电路方程,最后再结合开始给出的图片让学生来讨论电涡流传感器的应用,并总结出电涡流传感器的适用范围。整个教学过程不断深入,逐个击破各个难点问题。

在学期末,学生课外小制作完成后,由学生自愿报名开展一堂作品报告交流会,将自己的设计与大家分享:采用的传感器原理、应用电路的设计、P C B 制作和调试过程中的心得体会等,学生的语言表达能力、交流能力得到了锻炼。报告会之前,由任课老师把关每个学生的PPT:内容安排、版式背景设计、字体字号选择等,有的需反反复复修改三五稿,为了讲台上呈现的短短5分钟,每个学生在台下都花了大量的功夫,他们由此体验到了成就感,但体会更深的是成功背后的付出以及做学问的严谨。

4考核方式多样化

为注重学生能力培养,对该门课程的成绩评定也做了相应的改革:降低期末考试成绩比例,融入过程考核。该课程总评成绩=平时成绩×20%+实验成绩×30%+期末考试成绩*50%,主要依据以下几个方面:

(1)期末考试成绩:期末理论考试采用开卷形式,考核学生对传感器所需知识的理解和领悟,而不是简单的照搬书本,并将期末考试成绩占总评成绩的比例降低到50%;

(2)平时成绩:平时成绩有三部分构成,任课老师根据学生平时的学习情况进行评定,主要做了三方面变革,一是促进教学互动融合,在常规中除考勤、作业项外增加了课堂表现奖励,常规部分占平时成绩的40%;二是加强了过程考核,在模块二教学过程中增加了两次的课堂阶段小测,这部分占平时成绩的30%;三是安排了传感器相关文献综述的撰写,这部分也占平时成绩的30%,要求查阅6篇以上的某一传感器主题文献后完成,以提升学生对网络、书籍等课外信息的归纳总结能力,加深对传感器的理解,培养学生自主学习和研究的能力;

(3)实验成绩:实验成绩分两部分,课内规定实验和课外传感器小产品制作各占实验成绩的50%,课内规定实验安排5个实验项目,每个实验单独评分,由预习、操作和实验报告三部分组成。新增加的课外小制作以实物检查为主,并提交一份作品说明书,答辩作为奖励分。该项考核在强调结果的同时,更注重参与的整个过程,以调动学生实践的积极性和主动性,培养学生在专业领域内进行实验或制作的基本技能。

学期结束,该门课程共三个班的总评成绩及格率达到了98.5%,优秀率在25%左右。采取这种多样化的考核方式,把过程性评价和终结性评价相结合,把理论知识和实践能力相结合,更全面地反映了学生综合素质能力。通过一系列的课程教学改革实践,说明此举更适合应用型技术院校创新应用型人才的培养。

5结束语

当下,地方本科院校正处于向技术应用型大学转型时期,为了凸显应用型人才培养,突出学生的实践能力,专业课程的教学改革至关重要。以《传感器原理及应用》这门课程为例 ,从教学内容的模块化组织、教学方法的灵活性运用以及考核方式的多样化结合等方面进行了改革,将理论与实践较好地

相结合,激发了学生的学习主观能动性,促进了学生自主学习,不仅改善了教学效果,而且培养了学生第二课堂的实践能力,有利于创新应用型技术人才的培养。

参考文献:

[1]刘丽梅,张英良. 建设应用型课程实现新建本科院校转型[J] . 河北大学学报(哲学社会科学版),2014, 39(5):72-76.

[2]孟立凡,蓝金辉. 传感器原理与应用(第2版)[M]. 北京:电子工业出版社,2013.

[3]张宣妮. 基于“做中学, 学中做”的传感器教学模式探究[J]. 高教论坛,2011 (2):70-71.

[4]侯向锋, 周兆丰, 司佑全, 等. 学研教协同在传感技术及应用课程中的应用[J]. 湖北师范学院学报( 自然科学版),2014, 34(3):92-95.

[5]王永红, 余晓芬. 基于CDIO理念的“传感技术”课程教学与探索[J]. 电气电子教学学报,2009, 31(6):16-17.

[6]程淑红,侯培国,屈晓阳等. 基于CDIO 理念的传感器技术课程教学模式改革[J]. 教学研究,2012, 35(1):83-85.

Research on the teaching reform of the sensor course in applied technology oriented undergraduate

FANGGui-juan,WUPing

(College of Electromechanical Engineering,Sanming University, Sanming 365004,China)

Abstract:“Principles and Applications of Sensors” is an electronics professional course with strong theory and practice. In the period of transition from ordinary undergraduate to the applied technical universities, as one of the practical teaching reform pilot program, the course has carried on the reform in modular organization of teaching content, the flexibility of teaching method and the combination of various assessment methods. It implements the integration of the teaching, learning and doing. The results of teaching practice show that the reform measures of this course not only improves the teaching effect, but also promotes the cultivation of the students' ability of the second classroom practice. What’s more,it promotes the students' independent learning, and it is conducive to the cultivation of innovative applied technology talents.

Key words:sensors;CDIO; the second classroom ; applied talents training

中图分类号:G 642.3

文献标识码:A

DOI:10.3969/j.issn.2095-7386.2016.01.025

文章编号:2095-7386(2016)01-0114-03

基金项目:福建省高等学校教学改革研究项目(JAS14763).

作者简介:方桂娟(1969-),女,教授,E-mail:fgj_sm@126.com.

收稿日期:2015-12-08.修回日期:2016-01-08.