“电路分析基础”课程的微课程设计

2016-04-23张宇飞

郑 义, 张宇飞, 华 琳

(南京邮电大学 电子科学与工程学院, 江苏 南京 210036)

“电路分析基础”课程的微课程设计

郑义, 张宇飞, 华琳

(南京邮电大学 电子科学与工程学院, 江苏 南京 210036)

摘要:微课程作为一种适应移动平台的教学手段,不受时空限制,为师生之间提供灵活的基于无线的教学交互活动。本文对“电路分析基础”课程的微课程设计进行研究,探讨了在当今移动终端设备日益普及的情况下,如何激发学生的主动学习兴趣,提升知识传播效率,提高微课程的使用效率。实践发现,“电路分析基础”课程的微课程设计应在感知共鸣性和知识点跨学科融合等方面有所侧重。

关键词:移动环境;电路分析基础;微课程设计

0引言

微课程作为适应移动平台的一种灵活的数字化知识传播手段,日益受到了高校师生群体的接纳与青睐,并被设计用于满足各种各样的教学需求[1]。

“电路分析基础”课程作为高校电类专业的一门专业基础课程,课程知识点对初学者往往较为陌生,其原理抽象,知识体系复杂。教师在有限的课堂时间里,只能将部分深入或拓展的内容留给学生自己课下探索。可以说,这种仍然需要学生课外通过大量阅读或做题才能探索出每一个知识点的细致之处的传统教学方法,在当今大学校园知识与技能传播大爆炸的形势下,已经不能充分满足知识传播的需要。微课程已经成为电路分析课程课堂教学不可或缺的补充手段。

但是,微课程也有其局限性。微课程所处的移动环境,在带来便利性的同时,也导致其对学生不具有约束性以及师生即时互动性弱等缺点。基于以上,本文从增强微课程对学生的吸引力出发,通过调查分析学生的使用体验,研究影响学生对“电路分析基础”微课程资源的使用意愿的诸要素,发现感知共鸣性和跨学科融合等因素具有重要的作用,这一发现也可供相关课程进行微课程设计时参考。

1微课程的基本模式和特征

作为微课程的定义,文献[1] 认为:微课程是指为使学习者自主学习获得最佳效果,经过精心的信息化教学设计,以流媒体形式展示的围绕某个知识点或教学环节开展的简短、完整的教学活动。

微课程的核心是通过在线或移动方式学习来促进实践性教学,其主要特点是注重简单灵活的解决问题。无论是在课堂上还是在课下,学生可以很方便地通过手机、电脑和其他移动设备复习和学习。它的形式是自主学习,目的是获得最佳效果,设计是精心的信息化教学设计,形式是流媒体,内容是某个知识点或教学环节,时间是简短的,一个微课程一般需花15-30分钟[2]。

在“电路分析基础”的教学中,我们首先尝试用微课程的方式来分担教学难点,将微课程与传统教学相结合提高教学效果。根据对微课程教学与传统课堂教学对比分析,我们认为微课程的特点如下:

(1)传统课堂模式固定,微课程灵活简短。传统课堂教学的时间安排受大纲约束,较为固定,留给教师灵活发挥的空间偏小。尽管近年来翻转课堂,适时教学等方法得到了广泛关注,但学生层次多样,学校教学规定等诸方面决定了现有的教学改革只能是对传统课堂教学模式的修改缝补,教师不可能做出较大的教学模式改动[3]。微课程则不受时空限制,可以做到小而精,一般是通过多媒体终端表现出来,不需占用实体教室,不需要申请实体教学资源的使用,资源调配上也有“微”的特点[4]。

(2)传统课堂抽象,微课程更易营造情景化环境和语境。微课程以教学视频片段为主脉络,但不应简单认为微课程就只是微视频。微课程设计应在构建教学视频的基础上,充分整合现有的教学课件、多媒体资源和其它参考资源、教师个人的领悟和反思以及学生的反馈和使用体验,并充分展现课程专家的精华点评等,这使得微课程资源具有视频教学案例的特征[4]。

为了达到上述目的,微课程可以根据教学内容选取合适的软件平台进行录制,比如简单的电路题图动态变化可以使用Power Point软件,复杂的视频字幕等过场动画使用Camtasia Studio等软件。

(3)传统的课堂教学丰富完整,微课程则主题突出、重点单一。尽管传统课堂的理想境界是一节课堂抓住一个重点,但实际教学中,知识点的连贯性、教学大纲的完整性都决定了这很难实现,微课程则很容易实现一个视频围绕一个主题,阐述的问题来源于教学过程中出现的具体问题:知识点与生活实际的类比思考、教与学中易犯错误的反思、难点的案例化释疑、重要知识点的学习策略甚至具体器件的教学等。

2微课程设计成功的要素

上节对微课程特征的分析,突出了微课程与传统课堂的区别。但仅仅抓住微课程设计的特征,并不足以设计出优秀的微课。我们在我校2013级通信专业“电路分析基础”课程的微课程问卷中,设计了诸如亲和性与共鸣性、感知有用性、知识易学性与挑战性、移动性和可达性、动画相对优势性和互动性增强等多种选项来分析影响学生对微课程接纳态度的因素,并分析这些因素如何影响学生对微课程资源的持续使用意愿。

我们通过对调查结果分析,并使用可释方差分析方法,得到上述选项的归一化重要度排序。在总权重为1的情况下,感知共鸣性以0.364的比重排在重要度的第一位上,动画相对优势和跨学科融合都得到了0.2左右的比重,排在第二和第三重要度上。视频清晰度和数据包大小均得到了0.1以下的权值,反映出在当前网络和流量条件下,可达性和移动性已经不是障碍。学生对于视频的感知共鸣和有用性最为看重,如何把理论推导过程形象演示,与学生已有的知识点类比,决定了一个微课程视频在短短的时间里能否抓住学生的思维。如果能够与生活中的例子联系起来,揭示一个电路定理的本质和核心,将基本概念简单清晰的描述出来,则能够大大降低学生在学习时遇到的困难。教师通过生动的案例化的视频情景易于将自己的领会和感悟传递给学生。同时,在讲述基本知识点之后,如果能够将其和其他学科知识类比,尤其是与学生已接触到的其它学科相关知识点类比,则能引起学生深入的思索。这种在微课程结尾进行的跨学科融合得到了学生的广泛欢迎,显然也是评价一个微课程视频成功与否的重要衡量指标。

我们发现,即时互动性也是微课程设计需要关注的问题。以微课程的主要资源之一的微视频为例,尽管教师可以在教学录像中通过以往经验有意识地分析讲解学生可能遇到的思维障碍,但视频教学的录制与观看的分离决定了微课程的即时互动性弱于传统课堂教学。传统课堂教学师生可以通过提问、质疑甚至可用表情和肢体动作来进行互动,微课程的教与学事实上是被移动终端所隔离。这也就要求我们在设计微课程时,予先要针对每个知识点进行详细调查,了解学生在理解上容易有障碍之处,从而在讲解时尽可能多的进行分析解答,让学生观看视频时达到思维上的默会效果;在视频中应涉及课程资源网站上的参考资源、例题和思考题等,调动学生参与思维互动;学习后也可借助移动终端在教学网站上进行反馈,包括课程的易理解性、可接受性、评价和建议等,从而产生良好的师生互动。

由于微课程的学习不受时间和空间的限制,学生可以自主选择视频观看,这事实上也产生了约束性弱和依赖学生主动性问题。除了从学生感知体验出发,增强视频共鸣性与有用性之外,下述方法,如在视频中提及课程网站资源、布置思考题目也是一种间接的增强约束性的手段。

3案例分析

在我们目前的微课程设计中,结合“电路分析基础”课程,选取了基尔霍夫定律、受控源电路及其等效变换、网孔分析法、节点电压法、割集分析法、特勒根定理、非线性电路图解法、一阶电路三要素法和非正弦周期电路分析共9个知识点设计了微课程视频,还有其它多个知识点尚在制作中。此处以节点电压法为例分析设计中的一些考虑因素。

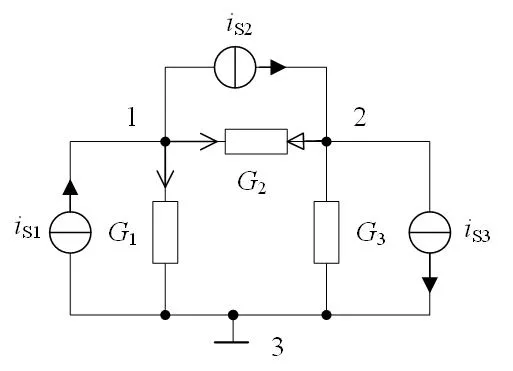

节点分析法的基本思路是从基尔霍夫电流定律出发,列写有N个节点的电路网络其N-1个节点的KCL方程,在将支路电流表示为节点电位差与支路电导乘积的表述下,可以将方程组归纳整理为使用自电导和互电导表示的直接列写规则。该规则在形象理解的基础上,简洁易记,也可以方便推广到含有电压源以及受控源的特殊电路上。但如果不能形象理解,则该直接列写规则容易导致学生解题出错,甚至有少数学生在解题中从KCL出发,复述了其整个推导过程。我们在微视频中,从节点电压分析法在Zachary建立的美国空手道协会网络的成功应用开始,引导学生从点和线的图论分析角度思考一般电路网络,理解节点电压变量的独立完备性。首先引导学生理解节点分析法作为一种一般性分析方法的可行性,回忆教材[5]之前讲述的支路分析法和网孔分析法的过程。将节点KCL方程整理成为节点电压变量描述的形式,从而得到节点分析法的直接列写规则。通过在视频上演示推导过程的动态效果,减少了学生解题时常犯的错误,比如电流方向、非相邻节点和电流源支路串联电阻等常见错误。如图1所示,用叠加思路分析,尖箭头表示节点1电压单独施加影响的支路电流分量,其值为un1(G1+G2),空心封闭箭头为相邻节点2透过中间电阻单独作用的与节点1有关的电流,其值为un2G2,可得方程为un1(G1+G2)-un2G2=is1-is2

(1)

图1 节点分析法例图

由上述的节点分析法的KCL本质,联想到教材[5]在第一章基尔霍夫定律小节对KCL的拓展,即应用范围从节点到闭合区域的推广。使用相同的拓展方法,可以发现割集分析法是对节点分析法的拓展。在视频结束前,我们对节点分析法中用到的克莱姆法则和零行和矩阵进行了简单介绍,鼓励学生通过课程网站的链接资源了解矩阵的零行和特性在网络拓扑研究中的应用。零行和特征如式(2)中邻接矩阵所示。

(2)

4结语

对微课程设计而言,学生的使用体验和其持续使用意愿是很重要的。本文利用“电路分析基础”微课程设计研究了影响微课程设计成功与否的因素。结果表明:体验共鸣性、知识易懂与挑战性的良好折中,跨学科知识的融会贯通等要素影响着学生对微课程的使用意愿。目前我们的研究还具有一定的局限性。首先,问卷调查的学生范围仍然需要进一步扩大,研究结果对不同层次学生群体的推广仍需进行。此外,除了感知共鸣性、跨学科融合等因素,可能还存在着其他的重要因素未被我们仔细研究。

(郑义等文)学生学习是一个动态的过程。随着学生对微课程的广泛和深入使用,必然会对微课程设计提出更多的需求,微课程设计仍需持续地跟踪研究。

参考文献:

[1]张一春. 微课建设研究与思考[J]. 北京: 中国教育网络, 2013, (10):28-31

[2]张一川, 钱扬义. 国内外“微课”资源建设与应用进展[J]. 杭州: 远程教育杂志, 2013, (10):26-33

[3]郑义, 张宇飞. 结合仿真软件的适时教学方法在电路分析教学中的探索[J].北京:中国电力教育,2014,(17):62-63

[4]胡铁生. “微课”:区域教育信息资源发展的新趋势[J]. 兰州:电化教育研究, 2011, (10):61-65

[5]刘陈, 周井泉, 沈元隆, 于舒娟. 电力分析基础(第四版)[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2015年2月

Design of Microlectures in Teaching Circuit Analysis Course

ZHENG Yi, ZHANG Yu-fei, HUA Lin

(CollegeofElectronicScienceandEngineering,NanjingUniversityofPostsandTelecommunications,Nanjing210036,China)

Abstract:Microlecture demonstrates vividly the knowledge without restriction of space or time. It is an adaptive teaching method on mobile terminals which offers wireless interactive teaching activities. Research on the microlecture designing in teaching Circuit Analysis stimulates the active learning interest of the learners and promote the efficiency of knowledge dissemination, which is of benefit to learners in improving utilization of teaching video. We find that resonance of perception and interdisciplinary fusion play important roles on the microlecture designing of the Circuit Analysis.

Keywords:mobile environment; basis of circuit analysis; microlecture designing

文献标识码:A

文章编号:1008-0686(2016)01-0026-04

中图分类号:G426

收稿日期:2015-04-01;修回日期:2015-04- 28

第一作者:郑义(1977-),男,硕士,讲师,主要从事电工基础理论教学和电网同步控制研究工作, E-mail:zhengyi@njupt.edu.cn