预警指挥机升级改进技术及发展方向分析

2016-04-22刘洪庆

刘洪庆

(中国电子科学研究院,北京 100041)

刘洪庆(1983—),男,河北廊坊人,工学硕士,工程师,主要研究方向为复杂信息系统总体设计,担任国家多个重大型号项目主任设计师;

E-mail:120630197@qq.com

工程与应用

预警指挥机升级改进技术及发展方向分析

刘洪庆

(中国电子科学研究院,北京100041)

摘要:预警机自诞生以来,便在战争中发挥着重要作用。随着信息化技术的发展,预警机也经历了重大改进,功能性能得到大幅提升。论文介绍了国外预警机升级改进的历程,说明了其中的关键技术,指出了提高预警探测性能、电子设备性能、互联互通能力、协同作战能力等发展方向。

关键词:预警指挥机;升级改进;技术;方向

0引言

预警机最早是指装有机载监视雷达、用于探测低空飞行目标的特种军用飞机[1]。它的出现,是为了克服地面/舰基雷达低空探测性能严重不足的缺点[2]。现代预警机除了装备有先进的机载远程监视雷达,通常还装有电子侦察、敌我识别,以及通信、导航、指挥控制等多种电子系统。对现有预警机不断改进,已经成为发展预警机的基本策略。

1预警机作用

预警机的发展历程共分为三代。第一代解决雷达装机升空;第二代是增加了指挥控制能力,提高雷达在强杂波中探测能力;第三代开始构建基于预警机的信息化作战体系,具备“系统化、一体化、多元化和小型化”等技术特征[1]。

在现代战争中,预警机作为“空中多面手”,发挥着重要的作用。

一是预警探测。预警机最主要、最基本的任务是发现、识别、跟踪空中及海面目标,为己方部队提供足够的预警时间。既可独立执行防空预警任务,也可与地面雷达共同构成防空网。

二是指挥控制。预警机能在战场范围内执行指挥引导任务,和指挥所进行远距离情报信息联系。可对空战活动中多架飞机实施有效引导和指挥控制;与空中突击力量结合,极大提高快速反应能力和空中突击效果;与拦截打击系统、C3I 系统配合,提高防空系统的整体作战能力;在执行拦截行动时,对己方战斗机进行远程拦截引导。

三是空中通信中心。预警机通常装有大功率短波、超短波电台、数据链和联合战术信息分发系统。可作为战术空中通信中心,接收和中转联合战术通信。

四是提高防空作战的效率。如果一个国家的防空体系拥有预警机,可以减少甚至取消空中巡逻的作战飞机,还可以大幅减少地面防空兵力。1架高性能预警机的工作效率相当于8到10个高性能、大功率地面防空雷达站[3]。

2预警机升级改进历程

大中型预警机性能优越,但存在研制周期长、费用高、风险大的缺点。目前大型预警指挥机仅在美、俄、北约等有使用[4]。作战目标、环境的变化,促使对大中型预警机持续改进。对已装备预警机的国家来说,使用成熟高新技术,加装先进电子设备,对预警机进行现代化改装,费用低、周期短、风险小、见效快,是一条既经济又实用的道路。美国为了节省经费,对E-2和E-3预警机多次进行现代化改装[5]。

2.1E-2系列预警机

美国E-2系列预警机迄今为止已有A、B、C、D等多种型号。其中E-2C是标志性型号,是美海军主力预警机,并为多个国家和地区采用。主要机载设备包括雷达、电子对抗、通信、显控等分系统,完成监视、探测、识别、跟踪、威胁估计、截击导引等不同功能。通过作战,发现E-2的不足,不断对电子设备进行改进,使该机保持了旺盛的生命力[6]。

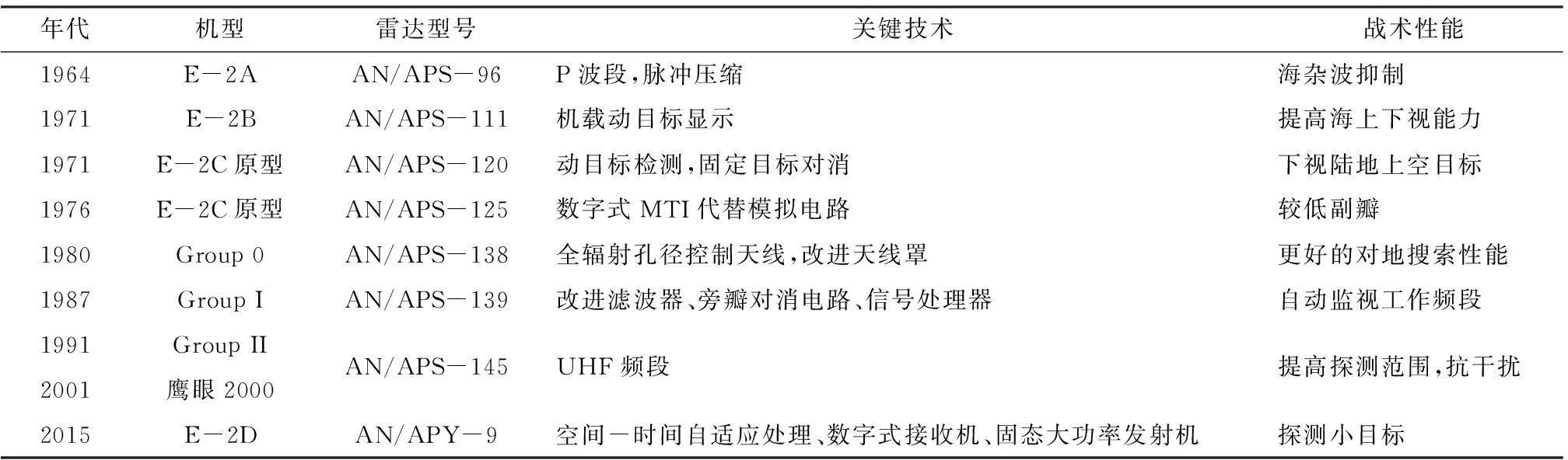

表1 E-2系列预警机雷达升级改进路线图

E-2A是为支援航空母舰战斗群在远离陆地的海洋作战而设计的。1965年美国海军参与越南战争后,E-2A却要经常到靠近陆地的区域执行任务,升级为E-2B。虽有所改进,但在强杂波环境下仍难发挥作用。美国海军1968年发展兼具“下视”陆地上空目标能力的E-2C,主要目的是使这种预警机也能探测陆地上的低空目标[2]。在E-2A/B雷达的基础上,研制了杂波抑制性能更好的AN/APS-120雷达。此外,还采用了无源探测系统AN/ALR-59和数字计算机L-304等设备。

AN/APS-120只能基本探测陆地上空目标,不能自动跟踪复杂地形上空目标。为此,该雷达升级改进为AN/APS-125,增补了先进的雷达处理子系统,并用数字式MTI代替了模拟器电路。1976年开始,E-2C雷达陆续改换为AN/APS-125。装备这两种型号雷达的称为E-2C原型机。

为提高E-2C的整体性能,又进行了多次升级改进。1980年出现Group 0型,1989年出现Group I型,1991年生产Group II型,2001年出现“鹰眼2000”。目前,美国海军E-2C机队的主要机型是Group II和“鹰眼2000”。

Group 0型相比原型机,用AN/APS-138监视雷达代替AN/APS-120/125,采用了“全辐射孔径控制天线”,并改进旋转天线罩,获得了较低副瓣;用AN/ALR-73无源探测系统代替AN/ALR-59;扩充中央计算机存储器;改进通信系统,采用AN/ARC-182 VHF电台和Have Quick UHF电台。

Group I型比Group 0型,升级雷达至AN/APS-139型,能自动监视工作频段的10个频道并选用干扰最小的频道,采用距离环指示器指示干扰情况下的最大作用距离。

Group II型比Group I型,采用AN/APS-145监视雷达;在L-304中央计算机中采用增强高速处理器;新的增强主显示器;由2个HF、3个VHF/UHF Have Quick和3个UHF无线电台组成的增强通信系统;联合战术信息分发系统(JTIDS)2H类终端;Link4A,Link11,Link16数据链。

“鹰眼2000”比Group II,采用AN/APS-145监视雷达;AN/ALQ-217电子支援系统;更新任务计算机(雷声公司940变形);数据加载/记录设备(DLR);集成AN/USG-3协同作战设备(CEC)。AN/APS-145雷达,提高了杂波抑制能力和探测范围,进一步降低了虚警率。其虚警率由环境管理系统控制,可根据杂波和目标等条件实时调整灵敏度;通过引入较低脉冲重复频率和降低天线转速,作用距离比AN/APS-138增加40%。雷达可以在一次扫描过程中使用3种脉冲重复频率以消除盲速。

随着美国海军任务由远海扩展到滨海,以及对路上目标精确监视和定位能力需求和“网络中心战”构想,要求对 “鹰眼2000”进行一系列重大改进,命名为E-2D。与“鹰眼2000”相比主要改进为:

一是雷达功能更强大。AN/APY-9比AN/APS-145灵敏度提高20dB,探测距离增加50%,空域扩大2.5至3倍。采用了空间-时间自适应处理技术、数字式接收机、固态大功率发射机,对地杂波和干扰的抑制能力更强,可以探测和跟踪小目标以及巡航导弹等。采用机械+电子扫描,对360°空域无空隙监测的同时,可以对重点空域或目标重点观测。二是任务计算机等采用了开放式体系结构和成熟的民用产品,每18~24个月就可升级一次。三是具有更强的联网能力,将在协同作战上进一步提高联网作战效能。

2.2E-3系列预警机

E-3是美国空军现役预警指挥机。该系列也制定了多阶段改进计划,不断进行数据链、电子侦察、显控台与通信等的升级。

E-3A基础型任务电子系统包括AN/APY-1雷达(无海上监视能力),4PiCC-1计算机,以及Link4A、Link11数据链和13部电台等。波音公司共生产了24架基础型,从第25架开始,监视雷达升级为具有海上监视能力的AN/APY-2,计算机采用能力更强的4PiCC-2,还增加了HF电台、自卫与干扰设备等,称为E-3A标准型。

20世纪80年代中期,对E-3A基础型实施Block 20改进计划,称之为E-3B。主要是AN/APY-1雷达补充海上监视能力;改用4PiCC-2计算机;增加5个空情显示控制台;增加5部UHF频段Have Quick抗干扰通信设备、Link16-JTIDS终端机。

对E-3A标准型和2架基础型实施Block 25改进计划,称之为E-3C。主要是增设5个显示控制台,5部Have Quick电台以及Link16-JTIDS终端机等。

1987年推出了E-3B/C的Block 30/35升级计划。主要是加装电子侦察系统AN/AYR-1,能在10秒内识别100个辐射源;JTIDS终端由1类改为2类,传输速度提高4倍,提高抗干扰能力;利用超大规模集成电路和磁泡存储技术将4PiCC-2计算机升级为4PiCC-2E,计算能力提高4倍,存储容量扩大5倍。

1989年制订了“雷达系统改进计划”,重点是提高AN/APY-2监视雷达灵敏度。1997年完成研制,2001年开始对整个E-3机群实施改进,2005年完成。通过引入新的脉冲压缩波形,将距离分辨力提高6倍,测角精度提高2倍,采用新的32位自适应信号处理器及算法,使雷达灵敏度提高10dB,探测距离增加70%~100%。提高了抗干扰能力,改善了可靠性和维修性,人机界面也更友好[2]。

Block 40/45是E-3B/C的最新一次升级。一是将专用中央计算机换成开放式、以现成产品为基础的计算系统,通过千兆以太网将计算机和工作站联结。任务计算机是主数据库计算机,存储大量数据。还有2台多传感器集成计算机,综合处理雷达、IFF/SSR、ESM以及数据链获得的信息,自动建立新航迹。二是重新设计系统射频前端,消除本地振荡器泄露,减少同址干扰。引入多平台大地定位能力,增强识别特殊辐射体和旁瓣检测能力。三是将采用全球广播服务、数字式通信系统和情报广播系统。

北约E-3预警机也经历了多次改进。1992~1997年实施Block 1计划,加装无源探测系统、彩色显示器、Have Quick II电台和Link 16数据链,扩展中央计算机内存。1998年实施Block 2计划,实施“雷达系统改进计划”,提高小目标探测、抗干扰和人机交互能力。2000年实施“中期现代化”计划[2],革新任务计算机体系结构,采用开放式结构和现成民用产品;采用多传感器综合系统,实现数据融合,形成目标航迹,提高对目标的精确跟踪、识别和分类能力;改善人机界面,采用民用视窗、数字化图形技术,以及真彩色平板显示器,提高操作员工作效率;增加通信设备,提高自动化通信交换能力。

3关键技术及发展展望3.1提高预警雷达探测性能

预警机的基本任务是预警探测,主传感器是机载预警雷达。纵观各型号预警机升级改进的历程,孜孜不倦地提高预警雷达探测能力,看的更清,看的更远,是升级改进永恒不变的主题。

最初采用脉冲多普勒、机载动目标显示等技术,解决海上低空目标的探测问题,初步具备复杂地形外的陆上探测能力。随后速调管进化为固态大功率发射机、采用数字式接收机等,降低天线副瓣。后来的相控阵、空时二维自适应处理、目标分类识别技术,尤其是超低副瓣天线、高性能信号处理和高纯频谱发射机的“两高一低”技术,促进了预警雷达探测性能的跃升。各种新技术、新算法的出现,有力的提高了雷达灵敏度、增加探测距离、扩大预警空域、降低虚警率,提高航迹连续性、稳定性,完善对小目标的探测、对空对海探测和抗干扰能力,并改善雷达的可靠性、维护性、测试性、安全性和保障性,人机界面也更友好。

未来对预警雷达要求越来越高。低空慢速小面积目标、隐身目标、地面目标的探测,多个机动目标跟踪,提高抗干扰能力等,都是迫切的需求。可运用宽带雷达截面积、一维距离像等技术对目标大小进行测量辨别,P-L波段兼顾隐身和常规目标的探测,数字阵列技术进行减重增能并进一步提高可靠性等。

3.2提高计算机性能

20世纪50年代末,模拟计算机已经在预警机上得到应用[7]。第二代计算机陆续采用基于计算机和以太网的开放式系统架构来解决平台内的设备集成问题。E-2A当时采用专用计算机, 80年代末期的“费尔康”预警机便首次应用以太网和商用货架产品,成为后续各型预警机解决系统集成问题的典范,E-3也采用了开放式体系结构和成熟的民用产品。

芯片以摩尔定律的速度高速发展,计算机的性能随之不断提高,每18~24个月就可以升级一次。超大规模集成电路、磁泡存储等新技术层出不穷,大大提高了计算机的计算和存储性能。液晶彩色平板显示器、触摸屏显示、无线轨迹球等计算机外围设备的发展,有力提高了人机交互效率。鉴于计算机在民品产业的飞速发展,可大胆引入民用高端服务器产品,和民用视窗、数字化图形、语音识别等技术,加速军民融合。

计算机、通信与网络,以及微电子、软件等信息技术的快速发展,将为预警机带来新的技术和产品形态。尤其是第三代半导体和微系统为代表的主要技术,将大幅减少任务系统装机重量,提高能源和空间利用效率,在产品形态上出现高度综合化、一体化的显著特征。

需注重提高信息安全与自主保障能力。计算机的主要软硬件,无论CPU、操作系统、数据库,都掌握在外资公司手中,对信息安全和自主保障提出了严峻的挑战,必须大力倡导国产化软硬件产品。计算机作为一个产业领域、生态环境,国产化的同时无论网络、整机、关键元器件,还是操作系统、数据库、应用软件等应一并引入培养,逐步解决工艺落后、性能低下、软硬件不兼容等诸多问题。

3.3提高互联互通能力

第二代预警机增加了指挥控制能力,逐渐围绕预警机建立一整套作战体系框架。预警指挥机在进行预警探测的同时,承担了战斗机控制、引导对地/对海攻击、搜索救援和通信中继等各类作战任务。各作战单元之间,互联互通能力至关重要。

从采用VHF和Have Quick UHF电台、增加短波无线电台,到加装联合战术信息分发系统、卫星通信,Link 4A、Link 11、Link 16等数据链,预警机的通信手段越来越多元化,链路数目、中继、通信距离增加,误码率降低,传输速度加快,抗干扰能力提高。但由于预警指挥机作战使用中需加入空空、空地等多个通信网络,有限的链路资源永远是捉襟见肘。

预警机在作战体系横向维度上需要连接更多作战单元,纵向维度上要涉及打击链更多环节。未来网络化作战,指挥控制和战场管理功能的实现,高质量、高带宽、低时延、抗干扰的数据通信不可或缺。可考虑微波猝发通信、全球广播服务、数字式通信系统、情报广播系统和战术瞄准网络技术数据链(TTNT)、宽带情报数据链等,提高预警机互联互通能力。

3.4提高协同作战能力

预警机从空中雷达站、空中指挥所正在演变为空中作战体系的枢纽,在打击链的各个环节将发挥更多作用。作为空中作战体系的核心节点,其自身在作为单件装备不断增强的同时,在体系中的作用也日益突出,是装备作战体系和能力建设的重要依托。

从集成AN/USG-3协同作战设备,到提出“网络中心战”、高速战术网络协同瞄准技术,体系协同作战的意义不断体现。美军提出的“空海一体战”概念中,E-2D便是实施跨军兵种无缝协同和陆海空天作战平台一体化行动的使能器[8]。第三代预警机必须具备协同的自主情报保障、基于网络的作战要素互联和基于打击链的战斗单元管理三大能力。预警指挥机必须是战场的情报中心、联络中心和管控中心。

预警机与无人机、侦察机等的协同探测、网内识别,与四代机协同先敌发现、辅助火控,预警机间辅助探测、互为备份等,都将大大提高信息化、系统化、网络化作战的效能。非合作目标识别、机载通信节点、网络中心协同瞄准等技术的出现,体现了预警机升级改进网络化的特征。目前云计算、大数据等技术方兴未艾,也可以成为提高预警机协同作战能力的突破点。

4结语

随着新军事变革持续深入,作战环境和需求将继续发生显著变化。预警机的装备定位、产品形态将继续重大变革,功能进一步拓展,在空战体系中的地位进一步跃升。预警机升级改进中,宜紧贴军事需求,提出创新思想,采用当前及未来关键技术,对国防信息化建设具有重要意义。

参考文献:

[1]曹晨.预警机:信息化战争的空中帅府[M].北京:电子工业出版社,2009.

[2]电子科学研究院.世界预警机概览(第二版)[M].中国电子科学研究院,2011.

[3]朱丽莉,冯存前,张永顺.预警机系统关键技术分析[J]. 情报指挥控制系统与仿真技术,2005,27(5):67-70.

[4]曲东才.机载预警和控制技术发展及关键技术[J].航空兵器,2005,3:36-39.

[5]郑连泽,马建毅.预警机的关键技术分析及发展趋势预测[J].船舶电子工程,2014,34(2):1-5.

[6]徐永胜,张红兵.E-2C鹰眼预警机的现状与发展[J].电讯技术,2005,3:21-25.

[7]曹晨.预警机发展七十年[J].中国电子科学研究院学报,2015,10(2):113-118.

[8]张雪松,王文生,刘家鹏.探索网络化作战的预警机[J]. 中国电子科学研究院学报,2015,10(2):119-123.

刘洪庆(1983—),男,河北廊坊人,工学硕士,工程师,主要研究方向为复杂信息系统总体设计,担任国家多个重大型号项目主任设计师;

E-mail:120630197@qq.com

Analysis on Technology and Development Trend of AWACS Upgrade

LIU Hong-qing

(China Academy of Electronics and Information Technology,Beijing 100041,China)

Abstract:AWACS has played an important role in war since its birth. With the improvement of information technology, AWACS has been upgraded greatly, with function and capability increased a lot. The article summarizes the course of AWACS upgrade and its key technology. Finally,the development trend of AWACS upgrade is proposed, such as increasing the ability of detection, communications, electronics equipment and collaboration.

Key words:AWACS;upgrade;technology;trend

作者简介

中图分类号:E926.37

文献标识码:A

文章编号:1673-5692(2016)01-079-05

收稿日期:2015-11-12

修订日期:2016-01-19

doi:10.3969/j.issn.1673-5692.2016.01.015