CET-4生态翻译模式实证研究——以湖南警察学院为例

2016-04-19朱剑虹

朱剑虹

(湖南警察学院, 长沙 410138)

CET-4生态翻译模式实证研究

——以湖南警察学院为例

朱剑虹

(湖南警察学院, 长沙 410138)

摘要:大学英语四六级考试改革大大增加了翻译的权重,提升了翻译在大学英语中的重要性。论文从湖南警察学院抽取两个平行班,随机分为对照班和实验班。对照班采用传统教学模式,实验班采用生态翻译学模式。通过前后测、问卷和个人访谈等方法进行实证研究,结果表明:实施生态翻译模式的学生翻译取得了更明显进步,并且这种模式培养了学生的综合素质,更好地达到了教学相长的目的。

关键词:生态翻译学; 翻译模式; 改革; 实证研究

自2013年12月起,全国大学英语四六级考试委员会对四六级考试的结构和测试题型做局部调整。翻译题由5%的单句翻译变成15%的整段翻译,这一变化对大学英语翻译提出了更高的要求。但是,从目前的四六级考试的统计来看,考生分数不理想,译文问题较多,英语翻译实施效果令人堪忧。

近几年,有关翻译模式的研究表现出更新和飞跃,比如交互式学习模式、合作学习模式等,从不同的理论视角对翻译教学进行了较为深入的探讨,大大推动了翻译教学的发展。起步于2001年的生态翻译学以“适应选择论”为基础,以生态整体主义为视角[1],从生态学的视角对翻译活动的内外部因子进行关照,其研究课题已应用到不同领域和地域。本文将以生态翻译学为理论基础,寻求大学英语翻译教学的优化模式,以提高学生翻译水平,适应大学英语四六级改革的需求。

一、 生态翻译学与翻译模式

近年来由胡庚申提出的“生态翻译学”[2]是一种生态学[3]范式的译学研究,可以理解为生态学视角的译学研究或者生态学途径的译学研究。它基于达尔文的“适应选择论”, 提出“生态理性”、“译者中心”、“事后追惩”等概念,将翻译研究纳入了更为广阔的“翻译生态环境”视阈,其成果已经运用于文学翻译研究、口译范式研究等领域。生态翻译学理论亦可指导翻译教学实践,建立具有生态学取向的教学模式,从而丰富生态翻译学的应用范畴。

(一) 生态理性——教学原则

生态翻译学关注整个翻译生态环境和翻译行为的相互影响和制约,注重动态/平衡、提倡整体/关联,讲究多样/统一,保障三对关系的和谐[4]。

动态/平衡要求关注翻译活动的主体与翻译生态环境之间的相互作用和影响,形成相互依存的动态平衡系统。在教学过程中,既要充分关注学生的个体差异,因材施教,又要最大限度地刺激群体学习,找到普遍性的教学方法。

整体/关联强调生态子系统之间的关联性和整体性。教师在讲授翻译的时候,既要注重学生语言能力的提高,又要注重学生人文素养的养成,追求“译者”、“文本”与整个“翻译生态环境”的和谐关联。

多样/统一提倡从事物普遍存在的个性与共性原理关注翻译教学。翻译理论具有普遍性基础性指导意义,但每篇译本、每个学生都具有差异性,在运用宏观翻译理论的同时也应注意个体差异,因材施教。

(二) 译者中心——教学模式

生态翻译学模式中,译者处于中心地位,对由一切与翻译活动有关的因子形成的相互联系翻译生态环境进行适应性选择和选择性适应。翻译生态环境亦可类比为整个翻译教学过程,相关因子即为教学的各个环节,学生处于中心地位,起中心和主导作用;教师作为生态环境的一个要素存在,起指导和协助作用。

译者中心论主张“翻译作坊”教学[5],将学生从被动接受知识的配角提升为整个翻译活动的主宰者。它强调学生对原文的理解、解读、审美和阐释,要求学生通过各自研读和分组讨论的方式,相互评述,互相合作,最终完成较高质量的译文。整个教学过程中,教师把控翻译的大方向,跟进翻译的步骤,进行指导和指引。生态翻译模式以学生为中心,以相互合作和评论为组织形式,让学生参与到整个翻译过程。这种模式体现了对学生的终极关怀,强化了学生的主体意识和主导作用,对翻译教学具有一定的创新性。

(三) 事后追惩——教学测评

传统的评价系统是由教师引导学生对翻译作业进行讲评,好与坏全由教师一言堂。生态翻译模式遵循“适者生存”、“汰弱留强”的法则,尊重学生的选择和评判。学生采取翻译作坊的形式,由小组成员共同讨论后对译文作出评价;保留优秀译文,淘汰劣质译文,肯定优秀译文,反思劣质译文,总结经验,提炼收获。“事后严惩”将翻译成果交于翻译工作坊成员共同商讨、决策、评判,终结了教师作为唯一评价主体的测评模式,既彰显了学生在教学活动中的主体性,又完善了目前主体单一、手段单一的翻译教学评价体系。当然,对翻译教学的评价机制最终目的绝对不是要定论译文的优劣,而是通过教师评价、学生自评、生生互评的方式,让学生熟练地掌握翻译理论与翻译技巧,养成对自己负责的态度,逐步培养翻译素养,培养社会意识感。

二、翻译教学实证研究设计

(一)研究问题

生态翻译学视阈下的翻译教学能否提高学生的翻译水平?是否能提升学生的综合素养?

(二)研究对象

本研究以湖南警察学院13级(全日制本科大学二年级)警务指挥与战术和禁毒两个自然区队为研究对象,其中警务指挥与战术区队42人,禁毒区队38 人。实验在2013-2014学年第二学期的大学英语课堂进行。实验前,用2013年12月CET-4真题测试两个区队的英语综合水平;以总分100分计算,其中主观题翻译部分由三位老师共同阅卷,取平均值为最终结果。警务指挥与战术区队最高分77,最低分34,平均分53.6;禁毒区队最高分68,最低分43,平均分51.8。两个区队平均分相差1.8,基本可以认定两个区队前测翻译水平相当。随机选定警务指挥与战术区队为实验班,禁毒区队为对照班。

(三)研究工具

此研究主要研究工具包括2013年12月和2014年6月的大学英语四级的段落翻译的真题(前测和后测)、个人访谈和调查问卷。问卷和测试均于学期初、末各进行一次,个人访谈机动进行。前测用于确定学生的英语水平情况,后测用于分析生态翻译模式中学生的英语综合水平否有所提升。初期的问卷旨在了解学生对翻译理论、翻译技巧的认知和翻译实践中难点的凸显;末期问卷着重收集并分析有关教学形式(作坊式翻译教学)和学生综合素质的信息。

(四) 研究步骤

此实验从2014年2月24日到2014年6月29日,共历时18周。第1周进行研究前测和初期问卷调查,第2周到第17周进行生态翻译教学和不定期的个人访谈,第18周进行研究后测和末期问卷调查。教学中使用相同的资料,包括CET-4历年真题和CET-4模拟题。对照班与实验班的每周均为两次课,一次课包含2小节课时,具体为对照班周二上午1,2节和周四上午3,4节,实验班为周二上午3,4节和周四上午1,2节。授课地点全部在第一教学楼204多媒体教室。从使用的教材,授课时间和授课地点来看,对照班与实验班并不存在显著差异。

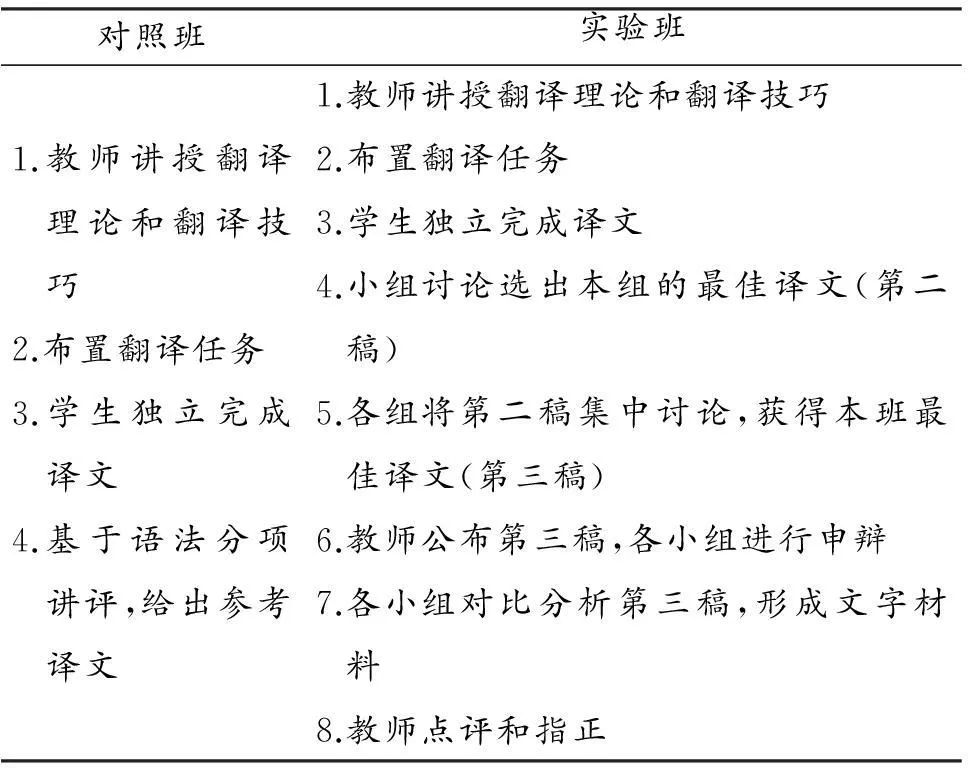

对照班采用传统的教学方法,将整个教学分成4个步骤;教师先讲授翻译理论和翻译技巧,然后布置翻译任务,待学生独立完成译文后,再基于语法分项讲解,给出参考译文。实验班将学生分成6个小组,选出小组长和一名班课代表,除前3步与对照班相同外,还增加了其他的环节:学生将个人的初稿放入小组进行讨论,分析运用了哪些翻译技巧和策略,哪些地方还需要商讨,探讨遇到困难时如何解决,然后留强汰弱,选出本组的最佳译文(第二稿);各组组长将本组的第二稿交予课代表并组成临时小组,依照翻译的信达雅标准,提出肯定或否定各小组第二稿的缘由,选出本班的最佳译文(第三稿)交予教师;教师将第三稿向全班公布,允许任何小组及其成员提出异议,并进行辩论;确定本班最佳译文后,由各小组长再次组织小组成员在课后进行对比分析和讨论,并将第三稿优势所在形成文字总结;各小组再分享对第三稿的意见和建议,教师然后给予点评和指正,完结课堂教学流程。

对照班实验班1.教师讲授翻译理论和翻译技巧2.布置翻译任务3.学生独立完成译文4.基于语法分项讲评,给出参考译文1.教师讲授翻译理论和翻译技巧2.布置翻译任务3.学生独立完成译文4.小组讨论选出本组的最佳译文(第二稿)5.各组将第二稿集中讨论,获得本班最佳译文(第三稿)6.教师公布第三稿,各小组进行申辩7.各小组对比分析第三稿,形成文字材料8.教师点评和指正

需要指出的是,在最后一个环节对照班将参考译文作为唯一的评价标准,而实验班教师仅对各小组的文字材料进行点评,不给唯一的参考译文,允许不同译文的存在。整个过程,学生占主导和中心地位,运用所学的翻译知识对最佳译文进行选择和评判。为期一学期的研究结束后,学生参加研究后测和问卷,整个研究才算完成。

三、研究结果与分析

此研究主要运用前后测试卷、问卷和访谈的形式进行评测。

(一) 试卷

前测与后测的试卷分别选用2013年12月真题(《信息技术》)和2014年6月真题(《教育公平》),严格按照考试要求完成。试卷交由3位教师打分后再计算出平均分。为方便对比计分,计算总分为100分。经仔细核算,后测卷实验班最高分数89分,最低51分,平均70.8分。对照班最高82分, 最低49分,平均63.1分。根据上文可知,对照班与实验班在前测时并未存在明显差异(平均分相差1.8分),英语综合水平大致相当。后测两个班的平均成绩相差较大,实验班从53.6分提升到70.8分,提升幅度为17.2分;对照班从51.8分提升到62.1分,提升幅度为11.3分,两个班的差距由1.8分增大到5.9分。可见,实验班比对照班进步更为明显,生态翻译学视阈下的翻译教学能促进培养学生的双语能力、策略能力和翻译专业能力,能更大幅度地提高学生的成绩和英语水平。

(二) 问卷和访谈

本研究共发放问卷160份(前测+后测),回收160份,其中有效问卷160份,回收率和有效率均为100%。前测卷的各项指标,对照班和实验班差异不大,对于单项选择第2项(大多数学生都没系统学习过翻译理论)、第4项(汉译英翻译时,优先考虑与汉语对应的英文词汇)、第6项(不太了解翻译方法)、第10项(翻译完成后很少进行检查核对),以及不定项选择第1项(翻译的原则),第2项(英汉语言的差异),第3项(翻译策略),大部分学生的选择一致,基本无显著差异。

但是在后测卷中,单选项的第1、3、5、6、10以及不定项选择的第5、6、7项存在显著差异。较之对照班,实验班的学生在学习效能感方面表现出了明显的优越性。实验班的学生在单选第1项(有能力自主选择合适的翻译素材进行训练)、第3项(自信能够翻译好CET-4翻译篇章)、第5项(能够利用各种工具帮助自己独立完成译文),第6项(能够判定自己译文的优劣并给出理由)和第10项(认为小组讨论能够提高四级翻译水平)方面表现出了更大的自信,其选择分别高于对照班13%,17%,20%,21%和23%。 在教学内容的掌握方面,实验班较之对照班也呈现了出明显的优势,对于不定项选择的第1项(CET-4翻译的原则)、第2项(英汉语言的差异)、第3项(CET-4翻译中的常用的策略),实验班的答题正确率分别高出11%,9% 和13%。可见实验班对翻译的理论知识和技巧理解更好,掌握更好,也就不难解释翻译得分更高的原因。对于生态翻译学视阈下的翻译教学效果,尤其是对学生综合能力、交际能力和自主学习能力的提升方面,实验班和对照班也有不同的感受和领悟。在实验班中,85%的学生认为生态翻译视阈下的翻译教学对听说书写有很大帮助(不定项选择第6项),92%的学生觉得分工合作对个人全面成长有很大帮助(不定项选择第7项),96%的学生觉得翻译学习对自主学习能力的提高有很大帮助(不定项选择第8项),但在对照班中,这些数据仅为80%、75%和81%。

在访谈中发现,实验班更多的学生认可生态翻译学视阈下的英语翻译教学,认为这样的教学模式消除了学习的孤独感和无力感,通过讨论和分工合作,既增进了同学之间的了解,形成了共同的价值,又能明确彼此之间的差距,取长补短,共同学习,共同进步,从而实现个人翻译能力乃至个人综合素质的提高。通过独立完成任务,多轮次的共同讨论,学生逐渐学会了如何使用互联网上的不同翻译工具并自我判断其所译译文的优劣,从而有选择地取为己用,提升翻译的水平。

(三)生态翻译学视阈下的翻译教学的优势

对照组采用传统“教师讲解—学生练习—教师讲评”[6]的模式,教师为教学的中心和决策者,学生的参与度不够,主动性不强,其译文的得分率并不太高。但是,实验班采用生态翻译模式,学生处于中心地位,通过互动和合作式学习,学生更能主动适应法以生态环境,实现全面的可持续性发展。

1. 彰显了学生(译者)的中心地位。生态翻译学视阈下的翻译教学将学生置于整个教学的中心,学生是教学活动的积极参与者和自主学习者,教师只是参与者、协调者、引导者。在教学内容方面,教师布置学生独立完成翻译任务后,要求学生相互讨论,分析点评各自的译文,推选出课堂最佳译文并总结佳作的优势所在。在整个教学过程中,教师作为引导者不提供标准译文,不纠正学生的错误(学生自纠和互纠),而是对学生未曾发现的问题查漏补缺,对争执不下的问题发表自己的见解,启发学生对英汉语言的敏感性和翻译技巧的运用性。在教学评价方面,充分发挥学生的主体性,让学生对课堂评分,总结自己的收获。

2. 培养了学生的译者素质。翻译是翻和译两种活动的集成。优秀的译者须具有坚实的语言功底,百科全书式的“杂学”知识和高度的社会素养。在多轮次的小组讨论和分工合作学习中,为保证评价的公正性和合理性,学生需要反复斟酌翻译,查找资料,研究英汉语言在词汇、句法、篇章结构方面的异同,同时加入讨论弥补了个人知识背景欠缺的缺憾,通过“杂人”“杂览”迅速扩充人文知识、科技知识、生活常识等,并通过讨论研究取长补短,开拓了思维,提升了批评能力。传统翻译教学,教师“一言堂”,生态翻译模式下译者(学生)的相对竞争压力增大,译者必须勤查多问,而不能望文生义,敷衍应付,刺激了学生质量意识的树立和社会素养的培育。

3. 提升了学生的综合素质。生态翻译学视阈下的翻译教学活动中,译者处于中心地位,由被动接受知识的配角提升为整个翻译活动的主角,通过各自研读和分组讨论,相互评述,互相合作,充分发挥了其独立性和自主性。尤其是通过团队之间的分工合作,促使学生迅速找到自己的定位,取长补短合作并进,并学习了如何与不同观点不同文化背景的成员进行沟通协作,如何客观地评价自我,如何运用不同的学习途径提升自我,完善自我。这种教学模式培养了学生的综合素质,强化了学生的主体意识和主导作用,体现了教育对学生的终极关怀。

四、结语

生态翻译教学模式按照“鱼—渔—欲”的教学思想和“发现问题—提出问题—分析问题—解决问题”的步骤安排教学,注重对翻译基础知识理解和掌握,并形成翻译基本技能。上述教学实证研究表明,在生态翻译教学过程中,教师作为参与者、协调者、引导者,既授人以“鱼”(翻译基本理论),还授人以“渔”(翻译技巧),更授人以“欲”(学生运用翻译理论和技巧评述自己和他人的译作,增加参考自信心,以得出更好的译文,获得更高的得分)。学生始终是课堂的中心,在独立完成译文或者集体讨论的过程中,都是积极地参与者和知识的构建者。生态翻译学视阈下的翻译教学强调师生互动,鼓励学生自主学习,灵活运用、主动归纳、积极评述,启发学生思辨,着力培养学生英语综合应用能力以适应CET-4改革的新需求,它实现了教师指导、学生协助的教学模式,达到了教学相长的目的。

参考文献:

[1]宋志平.生态翻译学视角下的翻译教学反思[J]. 民族翻译,2012,(3):84-90.

[2] 胡庚申. 翻译适应选择论[M]. 武汉:湖北教育出版社,2004.

[3] 曹凑贵. 生态学概论[M]. 北京:高等教育出版社, 2002.

[4]胡庚申. 生态翻译学:生态理性特征及其对翻译研究的启示[J]. 中国外语,2011,(11):96-109.

[5]肖红. “翻译作坊”在翻译教学中的运用[J]. 四川外语学院学报,2005,(1):139-142.

[6]马朝霞,李砚霞. 论生态翻译理论下的翻译教学模式构建[J]. 吕梁学院学报,2013,(2):85-87.

责任编辑:王伟

Empirical Research on CET-4 Ecological Translation Model— Taking Hunan Police Academy as an Example

ZHU Jian-hong

(Hunan Police Academy,Changsha 410138,China)

Abstract:The reform of CET-4 and CET-6 has greatly increased the importance of translation and promoted the place of translation in college English. This paper draws two parallel classes from Hunan Police Academy, which are randomly divided into the comparative class and the experimental class. The former uses the traditional mode, while the latter adopts the ecological translation model. By the empirical research such as pretest and post-test, questionnaire and individual interview, the study shows that the students who are implemented with the ecological translation model make more obvious progress in translation. This mode cultivates the students’ comprehensive quality, and this teaching benefits teachers as well as students.

Key words:ecological translation;translation model;reform;empirical research

中图分类号:H315.9

文献标识码:A

文章编号:1674-344X(2016)01-0113-05

作者简介:朱剑虹(1981-),女,湖南湘潭人,讲师,硕士,研究方向为大学英语教学、翻译理论与实践。

基金项目:2013年湖南省普通高等学校教学改革研究项目

收稿日期:2015-12-11