郭沫若《释支干》与泛巴比伦主义

2016-04-19王献华四川大学历史文化学院四川成都610064

王献华(四川大学 历史文化学院,四川 成都 610064)

郭沫若《释支干》与泛巴比伦主义

王献华

(四川大学历史文化学院,四川成都610064)

摘要:《释支干》一文,堪称中国现代学者研究中国早期天文传统的一篇奇文。但将中国十二支与巴比伦十二宫对应,研究者颇有不同判断。本文并不试图解决中国十二辰名字及相关传说与巴比伦天文学传统之间可能的关联问题——无论是真问题还是假问题。不过我们注意到,《释支干》一文的出现,可能与当时影响巨大的“泛巴比伦主义”学术潮流有一定的关系。近年来学术界对“泛巴比伦主义”颇有新的兴趣,或者借此机会对《释支干》的认识可以有所增进,更有助于将此文放回到其本有的国际学术史语境之中。

关键词:《释支干》,郭沫若,泛巴比伦主义,中国古代天文学

郭沫若《释支干》与泛巴比伦主义

《释支干》一文,堪称中国现代学者研究中国早期天文传统的一篇奇文①。但将中国十二支与巴比伦十二宫对应,研究者颇有不同判断。《中国现代学术经典·郭沫若卷》称,郭“以十二支起源于巴比伦的十二宫,实际上证明了‘古代东西民族早有文化上之交通’”的看法,“近年来大量出现的考古资料与学术研究成果对他的观点不乏有力的支持”,可惜没有提供文献[1]9。王宁先生二十年来,沿此文提出问题的方向进行研究②。吴宇虹根据巴比伦资料,否认郭沫若将中国十二支和巴比伦十二宫对应的看法[2],班大卫、冯时等国内外学者注意到郭沫若的研究,但对十二支巴比伦源起说这个具体问题保持沉默③。

本文并不试图解决中国十二辰名字及相关传说与巴比伦天文学传统之间可能的关联问题——无论是真问题还是假问题。不过我们注意到,《释支干》一文的出现,可能与当时影响巨大的“泛巴比伦主义”学术潮流有一定的关系。这一点江晓原在《天学真原》中曾注意到,只是没有进一步讨论《释支干》和“泛巴比伦主义”的具体关联[3]229,248-251。近年来学术界对“泛巴比伦主义”颇有新的兴趣,或者借此机会对《释支干》的认识可以有所增进,更有助于将此文放回到其本有的国际学术史语境之中④。

十二支与十二宫

支干并称,“东汉之前无有也。”古人称十干为十日,称十二支为十二辰。周末五行生胜之说出,日辰与五行相配,遂有母子之称。“干支”之说,是由“母子”之义先变为“幹枝”,再由“幹枝”省而为“干支”或“支干”。在对“支干”的使用上,“后人以支干纪年,古人以支干纪日”。支干纪日最古而最多见者即殷商卜辞。卜辞数万片,几于无片不契有支干,更别有支干表多种,“盖支干之用既繁,不能不制出简明之一览表以便查检也”。

卜辞所见《支干表》有三旬式与六旬式二种,前者自甲子至癸巳,后者则自甲子至癸亥,或为当时之“宪书”。据此知殷历或初以十日为一旬,以三十日为一月,后始有月大月小之分及年终置润,为“十三月”[4]307-314。考定古代历法之外,卜辞《支干表》尚有更有价值之处。卜辞《支干表》让我们“得以确知三四千年前古支干文字之原形”,因此可以释其本义,给出关于支干的解释。这个问题自汉以来,如《淮南子》、《史记》、《汉书》、《说文》,据后来字形字义望文生义,所说实在“了无一当”。

十日传说当起于殷人,这和卜辞十日一旬之历制相合。只是于殷人而言,十干文字究竟首先是十日之专名,还是一旬之次第?郭分析,十干中甲、乙、丙、丁为最古象形文字,俱指鱼身之物。戊、己、庚、辛、壬、癸六字均系象形,皆刀兵之器。可见甲、乙、丙、丁为一系,戊以后又为一系。前者为数字一、二、三、四之次数,犹言第一、第二、第三、第四,“第五之戊以下则于为五以下之数字观念发生以后,始由一时所创制,故六字均取同性质之器物以为比类也”。据此可知,十干“至少有半数以上当创制于殷人”[4]324。

十二支文字于“殷墟”时代已有使用,且其字形与后人所沿用者颇多出入。根据卜辞材料,籀文“子”字与篆文“子”字判然二字,前者仅作十二辰之第一辰,后者则是十二辰第六位之“巳”字,卜辞作“子”形。也就是说,十二辰中实有二“子”。十二辰其余各字,“丑”像爪形,“寅”像矢形。卯或即“劉”之假借字,“杀也”,只是此义出于假借,“与十二辰卯字亦不相属”。“辰”原当为古之耕器,“巳”像人形,与十二辰第一位合而为二“子”。“午”像绳索之形,“未”像禾穗之形,“申”像一线联结二物之形,“酉”像瓶尊之形,“戌”与“戉”同,像钺之形。“亥”则似为二首六身之异兽[4]338。

以上考订字义而已,“问题者在十二辰何以用此等文字以表示?更质实而言之,则所谓十二辰者究系何物?”。郭指出,以十二辰配十二月,事实上始于汉代,之前实未有见。新城新藏所著《东洋天文学史研究》,依托卜辞材料判断十二支为骨文纪月。郭注意到骨文、金文中并无以十二支纪月的痕迹,“此无人无十二支纪月之事实,实为十二支即十二月说碍难通过之第一关门”。“以十二禽、十二时、十二月以解说十二辰,要之皆汉以来后起之新说,古人之说十二辰不如是也。”“古人之于十二辰,大抵均解释为黄道周天之十二分划”[4]344。

十二辰或以为斗建,或以为合朔,或以为岁次。其中言斗建者皆汉人,言合朔者虽托古其实亦出于汉人,言岁次者却“稍异其撰。”郭列表介绍《尔雅》《淮南·天文训》《史记·天官书》《汉书·天文志》《汉书·律历志》关于岁次的记录,得出数端显而易见者:“十二辰乃固定于黄道周天之一环带,与天体脱离;后进者乃十二等分,每辰各三十度;十二辰依子、丑、寅、卯之顺序由东而西(即由右而左),与日月五星之运行相反,故古用岁星纪年时,有太阴太岁之虚设以为调剂。由此三事可知中国古代之十二辰实无殊于西方之十二宫。其顺序之逆转者,乃十二支之顺序如是,十二辰环带围绕周天,其次自无始无终,无顺无逆”[4]349。

西方之十二宫环带在其脱离天体而成为三十度之十二等分之前,实为黄道周天附近之十二星象,十二宫名与星名犹全然相合。后因岁差之故而与天体脱离,成十二等分。郭以中国之十二辰如是,并以此解“摄提格”与大角之别名一致的记载。十二辰之寅本大角之符号。西方十二宫采用少女,而中国之十二辰采用大角,当西方之牧夫座。郭注意到印度二十八宿之第十三宿亦用大角,而且读音Svati与摄提音近,“意有剑义”。郭依耕察尔“中国印度天方之二十八宿对照图表”(Ginzel—Handbuch der mathematischen Chronologie)⑤,发现除此一星外无相合者,无法判断二者关联[4]350。

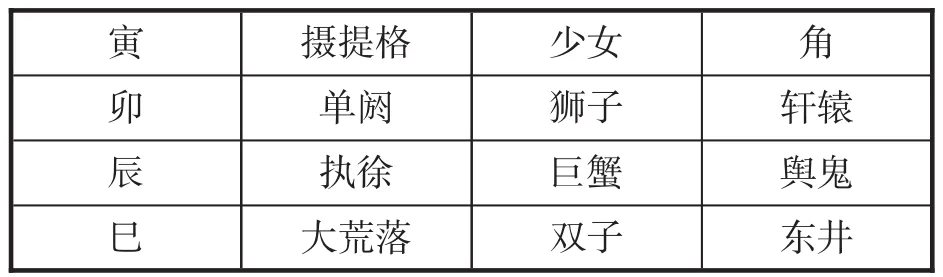

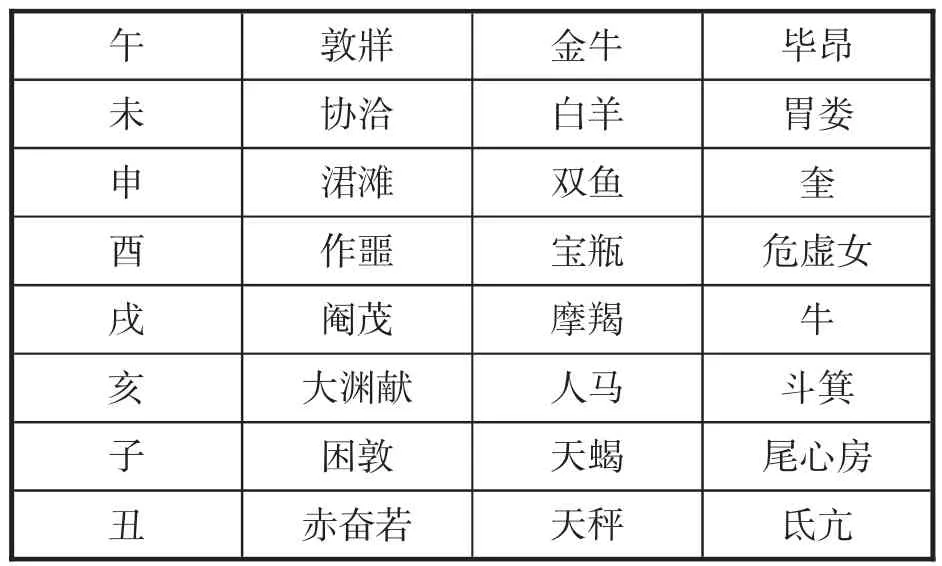

既然寅为大角,相当于西方十二宫之少女,以此为准依十二辰逆转之顺序,可得下表[4]350-351:

寅摄提格 少女 角卯单阏 狮子 轩辕辰执徐 巨蟹 舆鬼巳大荒落 双子 东井

丑赤奋若 天秤 氐亢子困敦 天蝎 尾心房亥大渊献 人马 斗箕戌阉茂 摩羯 牛酉作噩 宝瓶 危虚女申涒滩 双鱼 奎未协洽 白羊 胃娄午敦牂 金牛 毕昂

“轩辕”乃“单阏”之音转,甲骨文“卯”字与希腊狮子座符号相类;“巳”为“子”,此处相当于希腊双子;“未”为穗,而“娄为聚众,胃为天仓”;“申”像一线联结二物,而此当于双鱼;“酉”像壶尊之形,当于水瓶;房心尾即蝎星之分化,氐亢亦天秤之分化。“有此七事连摄提格之为大角,十二辰有八辰似已可用星象说明矣”[4]354-355。

中国与巴比伦

郭沫若引叶列妙士(Jeremias)的研究,指出西方希腊之十二宫起源于巴比伦,“十二宫起源于巴比仑之说已成为学界上之定论”。巴比伦之十二宫当远在公元前6200-4400年之间已出现⑥。文献可征者,当在前4400-2200年之间,此时春分点在金牛宫⑦。春分点由牡牛座移入白羊座约在公元前2200年,约持续至公元100年始移入双鱼座,至今亦尚在双鱼座中。希腊十二宫起于白羊座,据此推论希腊、巴比伦天文学的交流可能发生于公元前“八百年代”,此时正春分点在白羊座。

前述“寅”在十二岁名为摄提格,摄提格在《天官书》为大角,位置与十二宫之少女相当。在巴比伦“波表”(Boghazkoi星表)中能够发现,少女座以首星GIS姚.BAN当之,中文即弧星,与甲骨文“寅”字暗合。巴比伦大角名S姚U.PA,又称“司国运之神”,摄行岁星职能,“此与中国之大角一名摄提,岁星亦一名摄提者亦相暗合”。S姚U.PA有代替少女之事,故希腊少女座首星Spica实为其音变,中文“摄提格”根据高本汉的构拟,古音“与希腊之Spica则几等于对音矣”[4]354-355。

“卯”相当于狮子座,但狮子本不产于中国。“卯”字甲骨文字形与希腊狮子座之符号极相似,可能就是狮面之象形也,中像鼻准,左右像二目。狮子座主星中国称为“女主象”,希腊称为“王星”,据叶列妙士“加尔达人(即巴比仑)视此星为天界之王长,亦视为地上之王”,与“女主象”颇相合。此星在巴比伦称为S姚arru,与“单阏”之音极近。轩辕有说为“黄龙体”,其下“柳、星、张三宿及翼之一部,在西方为水蛇,巴名□iru其象恰类中国之龙”[4]356。

“辰”当巨蟹座,在“波表”中以大犬代替,即古代中国之狼弧。,“辰”为耕作之器,春分点在白羊宫时,此星当于夏至,与农时极有关。“巳”在甲骨文同“子”字,位正当于双子,巧合至不可思议。“午”为绳索之象,初意当为“驭索”,而巴比伦之金牛恰为服牛之象。“未”为穗,当于白羊,巴比伦之白羊为农人力田之形,皆农事。“申”当于双鱼,骨文字形与希腊双鱼符号似,音义皆合乎巴比伦星象之双鱼。“酉”当于水瓶,巴比伦之水瓶作一人捧瓶倾水之形。“戌”本戉,当于摩羯。巴比伦星象为山羊头鱼尾,主星河鼓正主军事。“亥”为怪兽,当于射手,巴比伦射手恰“二首六身”。“子”为阏伯商星之神,合巴之Nabu赞古说,其原义更合为“蝎”。“丑”象爪形,当于天秤,天秤在巴比伦即蝎之二爪。阿卡德语zibanitu与相应岁名“赤奋若”巧合“不可思议”。

“以上由甲骨文字之字形,十二岁名之发音,更参以历来之天文传说,得知十二辰实即黄天周天之十二恒星,而此十二恒星则与古代巴比仑之十二宫颇相一致”[4]367。参辰为二子可与十二辰有二子互证。卜辞十二辰始于子,因此知十二辰之制定必在参为春分点,辰为秋分点之时,“与巴比仑十二宫之始于金牛座者略相当”。十二辰之输入或制定,当在殷商。十二辰始于子,而不始于春分点所在之辰,或有关于尊祖。这符合商族兴起的时期,也就是公元前2500年代。出自巴比仑的十二辰,究竟是否与商族族源有关,则需更多证据[4]368。

“十二岁名本即十二星名,论理当与十二辰同时输入中国”[4]368。但中文文献中《尔雅》、《淮南》、《史记》、《汉书》之外,十二岁名甚为罕见。除《尔雅》外,其余皆汉人所作,而且岁名之外尚有十“岁阳”,情况十分复杂。既然十二岁名与巴比仑十二宫之星名多相符合,“则其由巴比仑输入殆无可疑”,下一步的问题也就是十二岁名的输入年代及其与岁阳的关系。郭注意到《尔雅》、《淮南》、《史记》所记岁阳,每项规整二字但各处用字多有出入,和岁名的参差不齐却基本一致正相对照。岁名摄提见于《离骚》,岁阳最早仅见于太初改历之诏。此三者可判其真伪,岁名乃自然发生,岁阳实人为制造。

“岁阳与岁名之相配,乃干支纪年之变法,而干支纪年之事,在汉以前无有也。”[4]370岁阴纪年实为岁星纪年之变法。岁阴即太阴,如岁星之影像,因此次序正好与岁星右行相反,所谓“岁阴左行于地”也[4]373。甘、石所记岁阴纪年以寅为始,当为秋分点在寅。而十二辰始子,盖因秋分点在子。“大抵中国古代初步之历法,必与十二辰同时输入,以子为秋分点之历法由殷至周积用已千数百年尚未改变,历数与气节遂生二辰之差。时人不知其故,见古代纪录其近者或相差一辰,其远者或无差异,故遂有夏正、殷正、周正之说。”[4]374

“泛巴比伦主义”

《释支干》引证他人研究,除各种中国古书和同时代中国学者,外国学者中日本新城新藏、饭岛忠夫外,记有德国学者耕察尔(亦作根察尔,Ginzel)、叶列妙士(Jeremias)、畏德奈尔(亦作畏德讷尔,即Weidner)、威伯尔(Weber)、洪默尔(Hommel)、法国毕莪(Biot)、瑞典安特生(Andersson)、珂罗倔(即高本汉,Karlgren)等,并通过新城新藏转引到奥地利学者诺奕曷包叶尔(Neugebauer)的早年作品。威伯尔、洪默尔、毕莪、安特生、珂罗倔和十二辰或十二宫的问题不算直接相关,新城新藏和叶列妙士是与此最相关者。

前述已经提到,郭氏所引叶列妙士作品,根据所引证页码和内容的对应,可以判断是《释支干》成稿前同年(1929年)刚刚出版的Handbuch der Altorientalischen Geisteskultur(HAOG,《古代东方精神文化手册》)的修订版(第二版)德文原版。该书的第一版初版于1913年,篇幅要小得多。其作者叶列妙士(Alfred Jeremias, 1864-1935)正是所谓“泛巴比伦主义”最有力的倡导者和实行者之一,这本著作被认为是“泛巴比伦主义”最重要的学术遗产之一⑧。

郭沫若对叶列妙士的引用主要集中在《手册》第六章,“(巴比伦)循环论(Die Lehre vom Kreislauf)”,特别是讨论黄道十二宫星座及其他星座的第12至第16节。值得注意的是,尽管叶列妙士在该书中颇有几处提到中国,也有预设中国天文学和巴比伦天文学之间的关联,在讨论大熊星座的时候还引用武梁祠壁画中的图像来佐证巴比伦资料,他并没有将中国十二支与巴比伦或者希腊的十二宫直接联系起来。⑨将甲骨文中所见十二支与十二宫建立关联,且认为同样源起于巴比伦,这确实是郭沫若自己的创见。

在对具体问题的处理上,郭参考叶列妙士对巴比伦材料中所谓十二宫星座系统的研究,并和他自己对中文材料包括甲骨文中十二支的解释组合起来。在大的解释框架上,比如他的中国早期天文学外来说,郭沫若所得到的主要启发至少不直接来自叶列妙士,而更可能是他引证的安特生等人基于考古发现而支持的中华文明西来说,这也是当时学术的一时风尚[3]227-232。叶列妙士未尝不愿看到郭的十二支新说,但郭对十二支的见解并只有叶列妙士一个来源,后者更多地是提供巴比伦和其他天文方面的资料,郭利用他的研究提出己说⑩。

《释支干》全文在1929年8月1日脱稿,郭对自己解释支干的结论有相当的自信。“依余之说,于古今来所存之一团,大率可迎刃而解”[4]387-393。近年相关研究者应经提出一些不同意见。如郭以为“月建必须以十二辰已成为固定之十二等分环带为前提,此在上古无此理,亦无此事也”,因此斗柄建月之说“乃十二辰真义灭却后,即为黄道周天十二恒星之真义灭却后,后人对于十二辰逆转现象之一说明。”[4]324-325吴宇虹说,“中国最早的12辰天区的逆时针排次应该是商代的古代占星学和天文学家按照北斗星的左行轨道确定的”[2]。王宁注意到上古“斗建”与汉代文献中的“斗建”不同,因此同意新城新藏的看法,“十二辰之名最初非为十二岁次所创制,而确应该是十二月名”⑪。

但王宁同时强调,尽管十二辰源自巴比伦十二宫的说法因为种种证据不太可能成立,这并不能完全否认郭沫若所持中国早期天文受到巴比伦影响的看法。“古埃及和巴比伦的星座都与其神话传说有关,星座之含义也均取自于神话,此为最基础之星历知识”⑫。王宁认为十二辰名和巴比伦星座知识和传说绝有关联。“中国十二辰名所用之字及其对应星宿的含义,皆与古巴比伦古星座之内涵相合,说明二者之间关系极为密切,必当是同一来源,此为不可否认之事实。”⑬

“虽然巴比伦黄道十二宫制定完成很晚,在三代以前中、巴是否有交通也不能确证,但不能由此否定郭老中国天文知识自上古就有从巴比伦输入的观点”⑭。正如王宁先生用多年来的努力发出的呼唤所说的那样,中国古代天文知识与巴比伦天文学之间究竟是什么关系,重新考量的话,《释支干》只怕仍然是个无法回避的起点。另一方面,《释支干》一文或者也可以作为一个例证,纳入目前学界对以天文学为主要内容,文化交流史研究中的“泛巴比伦主义”及其影响进行重新评估的视野之中。

(责任编辑:何刚)

注释:

①王宁,“原始天文学与夏商文化的起源——《释支干》研究之二”,《郭沫若学刊》1993年第2期,1993年);王宁,“《释支干》辨补──《释支干》研究之四”,《郭沫若学刊》1997年第2期,1997年)。本文引用《释支干》一文,为方便起见,主要依据郭沫若,《释支干》,“中国现代学术经典·郭沫若卷”(石家庄:河北教育出版社,1996年),有必要时对照郭沫若,《释支干》,“郭沫若全集·考古编”第一卷(北京:科学出版社,1982年)。

②王宁,“申论“契即王亥”——《释支干》研究一题”,《郭沫若学刊》1992年第2期,1992年;王宁,“原始天文学与夏商文化的起源——《释支干》研究之二”;王宁,“狮子座之谜:夏殷周三代的至上神观念与星辰崇拜——《释支干》研究之三”,《郭沫若学刊》1995年第3期,1995年;王宁,“《释支干》辨补——《释支干》研究之四”;王宁,“十二辰与巴比伦相关星座对照研究——《释支干》研究之五”,《郭沫若学刊》2011年第1期,2011年;王宁,“申论十二辰为十二月——《释支干》研究之六”,《郭沫若学刊》2013年第1期,2013年)。

③Pankeinier, D.W.,“Getting“Right”with Heaven and the Origins of Writing in China”,in F. Li and D.P. Branner,Writing & Literacy in Early China: Studies from the Columbia Early China Seminar(Seatle & London:University of Washington Press,2011;冯时,《中国天文考古学》(北京:中国社会科学出版社,2007年)。注意最近Jonathan M. Smith, "The Di Zhi as Lunar Phases and Their Coordination with the Tian Gan as Ecliptic Asterisms in a China before Anyang", Early China 33(2011),199-228受班大卫的启发,所提出的很有说服力的解释。

④Marchand,S.L.,German Orientalism in the Age of Empire:Religion,Race,and Scholarship(Cambridge:Cambridge University Press,2009;Parpola,S.,“Back to Delitzsch and Jeremias:The Relevance of the Pan-Babylonian School to the MELAMMU Project”,in A. Panaino and A. Piras,Schools of Oriental Studies and the Development of Modern Historiography(Milano:Mimesis,2004;Rollinger,R.,A. Luther and J. Wieseh觟fer,eds.,Getrennte Wege?Kommunikation,Raum und Wahrnehmung in der Alten Welt(Frankfurt am Main:Verlag Antike,2007)。

⑤应即Ginzel,F.K.,Handbuch der mathematischen und technischen Chronologie(Leipzig:J.C. Hinrichs,1906)。

⑥郭沫若,《释支干》第352页。所引“Jeremias,HAOG”应即Jeremias,A.,Handbuch der Altorientalischen Geisteskultur(Leipzig:J. C. Hinrichs,1929)。

⑦Jeremias,Handbuch der Altorientalischen Geisteskultur,pp. 207引CT XXXIII,1-8.

⑧Parpola,“Back to Delitzsch and Jeremias:The Relevance of the Pan-Babylonian School to the MELAMMU Project”,p. 240.

⑨Jeremias,Handbuch der Altorientalischen Geisteskultur,p. 229.

⑩关于新城新藏和饭岛忠夫之间的辩论,特别是中国学者当时对二人的接受程度及原因,可参见江晓原,《天学真原》,第233-237页。

⑪王宁,“申论十二辰为十二月——《释支干》研究之六”。

⑫王宁,“十二辰与巴比伦相关星座对照研究——《释支干》研究之五”。

⑬王宁,“十二辰与巴比伦相关星座对照研究——《释支干》研究之五”。另见王宁,“狮子座之谜:夏殷周三代的至上神观念与星辰崇拜——《释支干》研究之三”;王宁,“《释支干》辨补──《释支干》研究之四”。

⑭王宁,“十二辰与巴比伦相关星座对照研究——《释支干》研究之五”。另见王宁,“狮子座之谜:夏殷周三代的至上神观念与星辰崇拜——《释支干》研究之三”;王宁,“《释支干》辨补——《释支干》研究之四”。

参考文献:

[1]何崝编校.刘梦溪主编.中国现代学术经典·郭沫若卷[M].石家庄:河北教育出版社,1996.

[2]吴宇虹.巴比伦天文学的黄道十二宫和中华天文学的十二辰之各自起源[J].世界历史,2009(3).

[3]江晓原.天学真原[M].南京:译林出版社,2011.

[4]郭沫若.释支干[M].

作者简介:王献华(1974-),四川大学历史文化学院教授。

收稿日期:2015-11-09

文章编号:中国分类号:K09文献标识符:A1003-7225(2016)01-0041-04