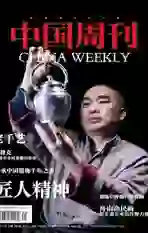

致敬工匠 致意匠心

2016-04-16李继勇

李继勇

“工匠精神”,在已步入移动互联网、日新月异的今天,是一个被疏忽已久乃至于渐要淡忘的词。经过时间的检验、洗礼,“工匠精神”在机器化大生产时代的背景下重新回到人们的视野,体现了我们对现代制造工业的反思,传递了对传承与创造的渴望。在奔向“创造大国”“智造大国”的奋斗进程中,当中国产品的身影遍及全球的每一个角落时,我们其实比任何时候都更为需要“工匠精神”,都更加深情地呼唤“工匠精神”,以期为急需突破的“中国制造”提供新的自省路径,规划新的前进方向。

致敬工匠,致意匠心。“工匠精神”的荣耀回归,令我们重拾睽别已久的古典浪漫,让每一位生产者、管理者和企业家都找到身为“大国工匠”的信仰和尊严。巧夺天工以开万物,工开万物以利天下,必将是中华民族对世界的承诺。

“工匠精神”一直根植在中国文化的土壤中

近年来,国人出境到国外“扫货”的新闻屡见不鲜,从马桶盖到电饭煲,从奶粉到大米,仅2015年,中国人境外消费总额达1.2万亿人民币。

本国的消费者“用脚投票”,绝非能以“祟洋”一言蔽之那么简单,这让“中国制造”多少有些尴尬,也让“中国制造”反思为何不能满足群众所需的“短板”,多少也折射出民众对保留了“工匠精神”的国外产品的认可。因为,一说到“工匠精神”,许多人头脑里的第一反应就是德国、瑞士、美国、意大利、日本等制造业强国。德国工匠“一个人身上只做一次生意”,日本匠人“一生只做一件事,再把它做成奇迹”,无不被视作“工匠精神”的宣言而被津津乐道。

可是,“工匠精神”并非舶来品,它在有手作传统的中国历来根深叶茂,我国甚至称得上是“工匠精神”的“鼻祖”——相比之下,西方要到文艺复兴时,工匠精神才算开始奠基。在我国,传统工匠是手工业劳动者,古文献中称之为“工”“匠”“工匠”等,后来又概指以心灵手巧制作器物的人。中国在西周时期就设立了“百工制度”,战国时期将“能工巧匠”摆到了“济世圣人”的高度来评价。敲打出石器,煅制出铁器,烧造出陶器……古代工匠们用物质推动着社会进步,华夏文明的精微玄妙,同样也离不开他们的妙手。

历史有记载的能工巧匠的典范数不胜数,从梓庆为鐻到庖丁解牛,从墨子筑城到李春造桥,从《齐民要术》到《天工开物》,无不闪烁着传统工匠对于极致的不懈追求与推祟,也正是这种执着执念,孕育出一批诸如“古代四大发明”之类的造福人类的文化瑰宝,引领着中华民族科学技术在很长的时期里占据了世界领先地位。我国古代是名副其实的“匠人之国”“匠品之国”,过去的两千年来,中国的产品很长时期都曾被全世界趋之若鹜。

出自古代工匠之手的精美物件,幸存至今的大都已成为价值不菲的文物,但更多的消失在岁月长河中。然而,物质易逝,精神永存。数不胜数的名不见经传的工匠们,创造了丰富物质文明的同时,也锤炼出了源远流长的“工匠精神”。千百年来,这种“工匠精神”将各种博大精深的技艺和美学代代相传,成为了我们民族性格的重要体现,成为代代相传的民族基因,也推动了中华文明的生生不息。

华为技术有限公司创始人、总裁任正非认为:“所谓‘工匠精神其核心是:不仅仅是把工作当作赚钱的工具,而是树立一种对工作执着、对所做的事情和生产的产品精益求精、精雕细琢的精神。”

北京环境与艺术学校校长单燕玲认为:“工匠精神是爱心、责任、严谨共同作用的产物,有爱心,才有无私的奉献和投入;有责任心,才有专注和执着;有严谨,才有一丝不苟,追求完美。”

《摩托车修理店的未来工作哲学》的作者马修·克劳福德认为:“工匠精神”简单地说,就是自愿把事情做好,因为这代表一种荣誉。即使没能做好,也会感到憎恶和耻辱。

何为“工匠精神”?其定义可谓是仁者见仁、智者见智,众说纷纭,但最为核心的,都离不开精益求精、创新进取、追求完美极致等内容,包含了严谨、专注、敬业等精神。这在制造行业表现得最典型,工匠们对产品精雕细琢,做好每一个细节,追求完美和极致,努力把品质从99%提高到99.99%。

契合了以隐忍含蓄见长的民族特性,在中国的传统语境中,工匠精神是充满了理想主义色彩和传奇浪漫精神的一个词。

出自江西永修的“样式雷”家族,是个在中国建筑史上大放光芒的家族。雷氏一族皆为建筑匠人,从清康熙年间始直至清末的两百年间,共有八代人主持了皇家建筑设计,负责过北京故宫、三海、圆明园、颐和园、静宜园、承德避暑山庄、清东陵和清西陵等重要工程的设计,中国五分之一的世界文化遗产的建筑设计都出自这个家族。“样式雷”的家族史,其实也是一部“工匠精神”的旷世传奇。雷氏的每个设计方案,都要按1:100或1:200比例先制作模型,其专注、严苛、极致的标准,无不体现着中国传统的匠心。

工匠精神不仅是一种技艺,更是一种天人合一的哲学思想,传统工匠们工作时,不只是制造器物,更是心身的修炼,通过工作感受到天人合一、物我两忘、道法自然的玄机,体察到物与心的融合;工匠精神是一种专业的价值观。孜孜以求,精益求精,赚钱谋生不是最终目标,宁肯牺牲效率效益,也要慢工出细活,其利虽微却长久造福于世;工匠精神是一种人生态度。倾心于工作,世界再嘈杂也扰不了匠人内心的平静,他们将技术塑造成一门艺术,如切如磋,如琢如磨,适应时代变革既坚持又创新,塑造了坚定踏实的时代气质,有了对品牌和使命的敬畏,人生便不再是刻板的机械重复,而是时时处处充满了创造的愉悦。

无论是徜徉在石窟艺术的雕像壁画前,还是流连于精雕细琢的古建遗存中,仿佛能聆听到建造工匠们凝神聚气的呼吸;无论是巧夺天工的青铜器,还是美轮美奂的瓷器,面对这些匠心独具的器物,便能非常直观地感受到登峰造极、出神入化的工匠精神的神奇魅力。

“中国制造”的“短板”亟需“工匠精神”补齐

2016年1月4日,李克强总理在山西太原的一个座谈会上提到,我国还不具备生产模具钢的能力,包括圆珠笔头上的“圆珠”,目前仍然需要进口。

年产圆珠笔400多亿支的中国毫无疑问是制笔大国,却无法实现“圆珠”的完全自主研发和生产。小小圆珠笔的“圆珠”之困,在一定程度上能折射出“中国制造之困”。同样尴尬的现实,还体现在我国制造业的不少方面。如,我国机床产量占到世界总额的38%,可高档数控机床仍依赖于进口;我国钢铁产量世界第一,可大吨位起重机的钢丝绳还需进口。

经过近三十年的高速增长,我国已由一个农业国家发展为以制造业尤其是低端制造业为产业主体的工业国家,目前我国制造业总产值达到了全球的五分之一。迅速成为世界的工厂之后,“中国制造”近几年面临着前所未有的挑战和压力,风光背后的“短板”问题日益凸显,大而不强、核心技术缺失、劣质假冒产品泛滥、产品同质化、精细化质量和品牌影响力一直处于劣势等众多问题,成为制约“中国制造”转型升级的瓶颈。

导致“中国制造”之困的原因是多方面、综合性的,很复杂,但工匠精神的缺失无疑是一个很重要的内因,这也成为业界共识。为此,TCL董事长李东生呼吁:“我们需要重拾工匠精神”;格力电器董事长兼总裁董明珠认为:“工匠精神”的塑造将促进中国制造业实现质的飞跃。

在德国、瑞士等制造业发达的国家,工匠精神早已成为其制造业竞争制胜的灵魂。我国有着两千多年的工匠精神传承史,可由于历史原因,我国的工匠精神在近代倍受西方构筑的世界体系的打击,几近埋没、几乎断层,当代中国制造工业步入奋发图强、奋力直追世界先进水平的特殊历史时期,以令人惊讶的速度创造了令世人惊叹的工业制造奇迹,只是在全速前行的同时,无暇顾及其余,结果导致了曾在长达千年的历史中大放异彩的工匠精神,在今日中国却日见式微。

当下的中国,能在载人飞船、嫦娥探月飞行器、高铁、大飞机等尖端科技实现领先,华为、联想、格力等企业也在其领域内占据了世界前沿。但不可忽视的是,还有很大部分的企业为了获取短期利益缺少长远眼光、缺乏整体的自主创新能力和敬业精神,“工匠精神”被遗失在对速度与效益的过度追求中,被急功近利的社会心态所取代。于是,多了浮躁,少了沉潜;多了投机取巧,少了踏实苦干;多了急功近利,少了专注持久;多了粗制滥造,少了精工细作,中国产品质量、工艺技术水平乃至中国制造水平也因此引发担忧。

纵观古今中外,随着时代的发展,各行各业经历了从手工业到现代工业的演变,有消亡,有新兴,可无论怎么变迁,“工匠精神”都堪称产品和生产企业的“长寿基因”。不重视追求卓越的“工匠精神”,导致中国的一些产品很短命,一些中国企业即使暂时领跑了终也难以为继。 截止2012年,寿命超过200年的企业,日本有3146家,德国有837家,荷兰有222家,法国有196家。而我国企业有超过150年历史的屈指可数,我国中小企业的平均寿命仅为2.5年、集团企业的平均寿命仅7至8年,与欧美企业平均寿命40年、日本企业平均寿命58年相比,其差距令人焦虑。

制造业文化, 尤其是高端制造业,某种意义上就是工匠文化, 哪怕是在新科技革命、工业4.0来袭的时代,“工匠精神”始终仍是核心竞争力,其所涵括的专注敬业,创新创造和实践精神等仍是造物者和整个制造行业的思想支撑。无论科学技术如何发展进步,“工匠精神”都能为驱动“中国制造”转型升级提供源动力与支撑点。

当前,我国经济迫切需要摆脱低端竞争格局,中国制造也正处在迈向中高端的关键时间节点。升级的消费需求比任何时代都更为强烈地呼唤工匠精神,改造提升传统产业也离不开工匠精神,“中国制造”当务之急的是需要一场“工业精神”的文化再造。倡导工匠精神,融合古今视野,延续民族精神,恰逢其时。重拾失落已久的“工匠精神”,把“工匠精神”注入“中国制造”的血液中,推进可持续发展和创新,推动产业转型升级,带动中国从“制造大国”走向“制造强国”,正当其时。

都说站上“风口”,猪也能“飞”起来!可当风小了或止了,还能飞翔的就只有鸟儿。“工匠精神”便是“鸟儿”那对万万不能缺失的“隐形”翅膀,它是“中国制造”的精神之钙,是“中国创造”的创新之源,是“中国智造”的灵感之魂。

复兴“工匠精神”助推“中国梦”的实现

作为世界上第一部关于农业和手工业生产的百科全书式的《天工开物》自刊行以来,并未引起国人重视,被冷落了三百年、险遭湮没,反倒是传播后促进了日本和欧洲的发展。德国马普科学史研究所所长、教授薛凤评价《天工开物》“为工业革命时代欧洲的技术发展输送了不可小觑的影响”。

“工匠精神”的际遇,其实与《天工天物》的命运多舛很相吻合。虽创造了辉煌,但传统工匠的社会历史地位较低,中国自汉代以来重儒学,主流价值观以仕为上,重农抑商(“商”包括工和商),重道轻器,视巧夺天工为“君子不为”的奇技淫巧,孔子有“君子不器”的说法。墨子是工匠和学者的结合,作为先秦显学的墨学,在先秦诸子眼里却是役夫之道。《天工开物》长期不受待见的社会文化土壤,同样是“工匠精神”受挤压、被边缘化的原因。

因此,要复兴“工匠精神”,首要的就是要努力营造有利于“工匠精神”孕育成长的社会氛围。社会舆论要弘扬和放大“工匠精神”的能量,彻底扭转世俗价值观中轻视工匠的传统偏见,在全社会形成敬重产业工人、崇尚“工匠精神”、敬业报国的价值导向。“工匠精神”是一种职业精神、企业文化,并非只局限于制造业,其价值追求适用于各类行业。复兴“工匠精神”不是狭隘地要保存“匠人”行业,而是要鼓励人们提升自我,专业敬业,顺应新时代的需求。因此,要引导社会走出浮躁的风气,努力使专注、敬业、执着、创新成为社会共识,使“工匠精神”成为“中国梦”的内在支撑。各行各业都追求极致、彰扬“工匠精神”,才能有力助推我国的社会经济发展,加快全社会凝神聚力共圆中国梦的进程。

李克强总理在今年两会上还提出了“我们要用大批的技术人才作为支撑,让享誉全球的‘中国制造升级为‘优质制造。”人是“工匠精神”的载体,万千“良匠”是复兴“工匠精神”最为关键的因素。要改革职业技能教育,吸引年轻人投入其中。要从追求一纸文凭转换到强调掌握技能,用务实的理念去培养更多“好工匠”,既注重传统工匠精神的历史传承,更契合当代经济和社会发展的现实需要,扭转我国长期性的教育结构与产业结构的不相适应,缓和大学生就业难与企业技术技能人才短缺并存的“就业结构性矛盾”。

此外,要强化对工匠荣誉体系的激励机制,建立覆盖从物质到精神层面的奖励机制,使工匠有更强烈的职业荣誉感、成就感。要完善“工匠制度” ,建立让工匠专心于技术的组织,营造宽容失败的文化环境,建立创新失败补偿机制。