中国社会政策支出的配置机制和流向结构*

2016-04-16孟天广

顾 昕 孟天广

中国社会政策支出的配置机制和流向结构*

顾 昕 孟天广

[提 要]随着总体水平的逐渐提高,中国社会支出的配置机制和配置结构也逐渐发生了改变。从配置机制上看,中国社会支出出现了两阶段结构性转变:第一阶段,在二十世纪九十年代,社会保险发展起来,但社会救助体系停滞不前,使社会安全网出现了漏洞;第二阶段,进入二十一世纪之后,社会救助体系重新受到重视。从配置结果来看,社会保护支出增长迅猛是中国社会支出结构性转变的最显著之处;社会保护的发展并非与市场机制的成熟相对立,而是一种同释放市场力量相辅相成的国家行动。中国的经验同样表明,以忽视社会保护为主要特征的东亚生产主义福利模式,在全球化和市场化的进程中不可避免地发生转型。中国同亚洲发展中国家的共同之处,在于医疗卫生领域中公共支出的比重偏低,这对于正在快速走向老龄化的中国来说,尤其是一个不容忽视的结构性缺陷。

[关键词]社会支出 配置机制 普惠主义 选择主义 社会保护 福利体制

*本文是北京大学、复旦大学、吉林大学、中山大学、财政部财政科学研究所国家治理协同创新中心的研究成果;国家社科基金重大项目“中国特色现代社会福利制度框架设计研究”(项目号15ZDA050)的阶段性成果。

中国公共财政长期被诟病的一大结构性问题,是社会政策诸领域中的政府支出,即国际文献通称的“社会支出”(social spending),占公共支出总额的比重偏低①。然而,这种现象自2005年以来有了实质性的改变。到2013年,中国国民生产总值(GDP)中用于社会支出的份额达到13.2%,比2004年的8.3%高出59.0%,比1990年的5.3%高出149.1%。从社会支出的总体规模上看,尽管依然不能与经济发达国家相比,但中国已经接近韩国的水平,在金砖五国中也处于较高的水平,在东亚-东南亚发展中国家中也名列前茅②。

除了总体规模,社会支出的结构值得进一步加以考察,这涉及到两个基本问题:一是配置机制(the mechanisms of allocation),即以何种方式将社会支出递送给受益者;二是配置结构(the structureofallocation),即社会支出花在了哪些社会项目(socialprograms)或社会部门(socialsectors)。配置机制与配置结构的不同,一方面呈现出社会发展的不同治理模式,另一方面也发映了政府对于社会发展的不同施政理念。毫无疑问,对社会支出的配置情况进行深入分析,不仅关涉到社会政策研究中的许多学术性问题,而且对于国家治理体系在社会发展领域中的改革与创新,具有重要的现实意义。

一、社会支出的结构性分析:配置机制和配置结构

社会支出结构性分析的第一个方面是考察配置机制。对配置机制的分析有很多种,这取决于如何对社会支出的方式进行分类。依照一种国际文献中通行的分类方式,社会支出的配置方式以及相应的社会项目可分为三种:(1)普惠型(universal programs);(2)家计调查型(means-tested programs);(3)社会保险(social insurance programs)。在这三种配置机制中,社会支出的受益人分别通过三种不同的路径获得给付:(1)公民权路径,即公民均有平等的权利获取相应的国家福利,有时这种路径也向外籍合法居民开放;(2)家计调查型路径,即符合特定资格审查标准(一般是家庭收入和资产)的公民才有权获取相应的公共救助;(3)保险参保路径,即只有参保者才能获取相应的保险给付③。

“普惠型社会项目”,例如国民养老金、公共教育、全民公费医疗、儿童抚养金或抚养金等,旨在为所有国民提供一种平等的福利,无关乎受益者的收入水平。有学者将这类项目形象地称为“地板型福利”④。这类社会项目的实施自然需要普惠型社会支出来支撑。需要注意的是,这里是从施政目标的角度来确定具体的社会项目是否具有普惠性,并不意味着这类项目的实施结果必然达致普惠性。普惠型社会项目是否达成了普惠性,或如何确保普惠型社会支出能促进普惠主义社会公平,这都是另一个需要进一步加以研究的重要社会政策课题。

“家计调查型社会支出”为“家计调查型社会项目”提供资金支持⑤。“家计调查型社会项目”在美国又通称为“公共救助”,而在其他各国常被称为“社会救助”⑥。这类项目旨在为那些有特定需要的人提供财务援助,其运行特征是必须对受益者的资格进行审查。所有的社会救助项目以及面向低收入者、贫困者、“脆弱群体”(vulnerable groups)或“弱势群体”(disadvan-tage groups)的社会服务,例如最低生活保障金、医疗救助、教育救助、交通救助、住房保障、孤儿福利项目、残障人士福利项目、设立最高收入线作为进入资格的公办养老院等,都属于这一类别。在世界银行的很多文献中,“家计调查型社会项目”常被称为“安全网项目”⑦。

社会保险旨在为参保者提供风险分担,其给付金额在一定程度上基于参保者的缴费水平和时间。当然,如果给付水平和结构划一,那么社会保险也就体现出普惠主义。例如,在日本的社会医疗保险体系中,参保者缴费水平不一,但给付水平(即报销率)自2003年以来实施“一刀切”政策,均设定为医疗费用的70%⑧;在德国,社会医疗保险的参保缴费水平不一样,但联邦政府面向所有参保者设定了全国统一的给付包⑨。与这两国高水平的普惠主义相比,在中国社会医疗保险体系中,城镇职工基本医疗保险的给付水平要明显高于城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗,基本谈不上普惠主义。

社会支出的不同配置机制体现了社会政策的不同导向及其背后的价值观。关于普惠型与家计调查型配置机制及其价值观基础,在社会政策研究领域形成了一个历史悠久的争论话题,即普惠性(universality)与选择性(selectivity)原则孰优孰劣⑩。普惠性原则是指社会福利作为一项基本权利,所有具有公民资格的人均应享有。普惠主义者的价值观,在于强调社会权利、社会平等、社会团结。选择性原则是指政府根据公民的真实需要来确定受益资格。选择主义者的价值观在于强调社会有效性和公民的社会责任。在他们看来,维系并提升自己和家人的福祉水平是公民的社会责任。如果一个社会要想真正推进公平,就应该将有限的公共福利资源有效地投给真正有所需要的人,而不是人人共享。一般认为,贫困者、脆弱人群和意外蒙受者理应是社会福利的真正需要者,他们或许由于种种不幸而无力自行承担公民的社会责任。由于上述几类人群的共同特征是收入微薄,因此选择性原则的落实往往通过家计调查来实现。

从社会福利的发展史来看,最先得到采纳的是选择性原则,即国家对社会福利的提供首先从家计调查型社会项目开始。1597年,伊丽莎白王朝统治下的英国议会通过了《济贫法》(The Poor Law),从而正式建立了公共财政支持下的贫困救助体系,并且确立了一整套行政框架,后被称为“济贫法传统”。基本上,“济贫法传统”把公共救助的对象限定在“老弱病残”,即完全无法通过自身的努力而生存的社会成员,因此又被社会政策学者以略显贬义的口吻称为“剩余型模式”(residual model,又译“补缺型模式”)。“剩余型模式”是指福利的提供主要由民众的工作单位、家庭和社会支持网络来承担,而国家在福利提供方面仅仅扮演拾遗补缺的角色。在社会政策研究领域的先驱者看来,福利国家的兴起终结了济贫法传统,即用“制度型模式”(in-stitutional model)取代了“剩余型模式”。“制度型模式”意指国家根据既定的游戏规则(制度),明确赋予公民获得福利的权利(rights or entitlements),而不考虑民众是否有能力或者有可能从其他渠道获得这些福利或者社会保护。

1990年,丹麦学者古斯塔·艾斯平-安德森(Gösta Esping- Anderson)出版了后来享誉士林的《福利资本主义的三个世界》一书。在此书中,他依据各种福利的“非商品化指数”,即从非市场化途经获取相关福利的程度,把发达国家的福利体制分为三大类,即(1)自由主义模式(liberal model);(2)法团主义模式(corporatistic model);(3)社会民主主义模式(social demo-cratic model)。

尽管引发不少争议以及促发了若干拓展,这一福利体制的三分法还是得到了国际社会政策学界的广泛认可。由于艾斯平-安德森构造非商品化指数的方式相当复杂且具有一定的人为性,因此他使用的简化分类法得到广泛援引,即以三类社会项目(或配置机制)的不同比重来体现三种福利体制的差异:在自由主义模式中,家计调查型社会项目较多,社会保险项目具一定规模,而普惠型项目的规模相对较小;在法团主义模式中,缴费型社会保险居主导地位,家计调查型和普惠型项目扮演补充性角色;在社会民主主义模式中,普惠型项目发挥主导作用,社会保险和家计调查型项目具有补充性。自由主义模式相当重视选择性原则,社会权利的制度化以需要为基础;法团主义模式固然也重视普惠性原则,但强调社会权利的保障必须以工作为基础;社会民主主义模式最大程度地弘扬了普惠性原则,把社会权利的落实建立在普遍的公民权的基础之上。

一般公认,美国、加拿大、澳大利亚的福利体制属于自由主义类型;西欧多数国家属于法团主义类别;北欧国家则属于社会民主主义类别。当然,将这一分类法为国家贴上标签是静态的做法,而且并不能就单个国家的福利体制给出一清二楚的归类。例如,英国整体上属于自由主义类别,但其全民公费医疗(即国民健康服务,NHS)则属于社会民主主义类别。再如,相当一部分南欧国家的医疗保障体系也在二十世纪末和二十一世纪初从社会医疗保险转变为国民健康服务,即从法团主义转型为社会民主主义类别。

值得注意的是,由于普惠型项目和社会保险项目对福利国家的发展发挥越来越大的作用,即使在自由主义型福利国家,剩余主义家计调查型项目在社会支出中占据的份额并非最大,有时甚至都不到三分之一,只是与其他两种类型的福利国家相比其份额相对较高而已。例如,在美国的公共价值观中,对普惠性原则的重视相对较弱,而对选择性原则的重视相对较强,无论是保守主义者还是进步主义者都重视公共救助体系,这是美国不同意识形态立场持有者罕见的共识,但普惠型社会支出在美国社会支出中的份额依然是最高的,只是与瑞典和德国相比相对较低而已(参见下文表2)。

社会支出结构性分析的第二个方面是对其配置结构进行分析。由于社会政策涉及的领域很多,要分析社会支出的配置结构,最直接的方法是针对社会支出的主要流向,例如养老、医疗、教育、社会救助、失业保护和就业促进等,一一进行分解。这种“分解性分析法”所展示的社会支出配置结构详尽而具体,但不利于有关社会支出或福利体制的比较分析,尤其是国际比较分析。为了便于比较分析,国际学术界常见的做法是把社会部门分为三大部类,即教育、医疗卫生和社会保护(或社会保障)。更进一步,在教育和医疗卫生部类的社会支出还被归为“人力资本支出”,以区别于由各类社会保护项目组成的“福利性支出”。

“社会保护”(social protection)一词泛指所有旨在帮助人们减少贫困、克服脆弱性以及防范社会风险的政策与项目。由于卡尔·波兰尼(Karl Polanyi)提出社会保护构成市场化的反向运动这一著名命题,且近三十年来随着波兰尼对市场原教旨主义的批判在新自由主义的不以为然者当中产生越来越大的影响,“社会保护”一词从二十世纪九十年代开始更多地出现在国际社会政策文献之中,有日渐取代了人们过去常用的“社会保障”(social security)一词之势。随着一向被视为新自由主义桥头堡的世界银行在2000年正式制定了“社会保护部门战略”,并推出了“社会风险管理”的全新公共政策思路,“社会保护”就不再是全球反新自由主义者独享的话语和论题。

无论是从内涵还是从外延来看,“社会保护”所涵盖的内容要比“社会保障”更多更广。依照亚洲开发银行的一个界定,社会保护至少包含五大组成部分:(1)劳动力市场政策与项目:旨在促进就业与推动劳动力市场的有效运行;(2)社会保险项目:旨在为人们减缓因失业、疾病、残疾、工伤和老年所带来的风险;(3)社会救助与其他福利项目:旨在为缺乏足够生活支持的最弱势群体提供援助;(4)微型与区域性项目:旨在通过社区帮助人们应对风险及减少脆弱性(因此,这类项目亦可称“社区型项目”),例如微型贷款(小额贷款)、社区保险等;(5)儿童保护项目:诸多确保儿童健康成长的福利项目,旨在确保未来的劳动力处在一个具有生产力的状态。在这里,第一项和第四项,也就是“劳动力市场政策”和“社区型发展项目”,均不属于传统意义上“社会保障”的范畴。

二、中国社会支出的配置机制

本节考察中国社会支出在普惠型、家计调查型和社会保险型项目的配置情况,并依据有限的国际比较,对中国福利体制的类型进行初步的思考。

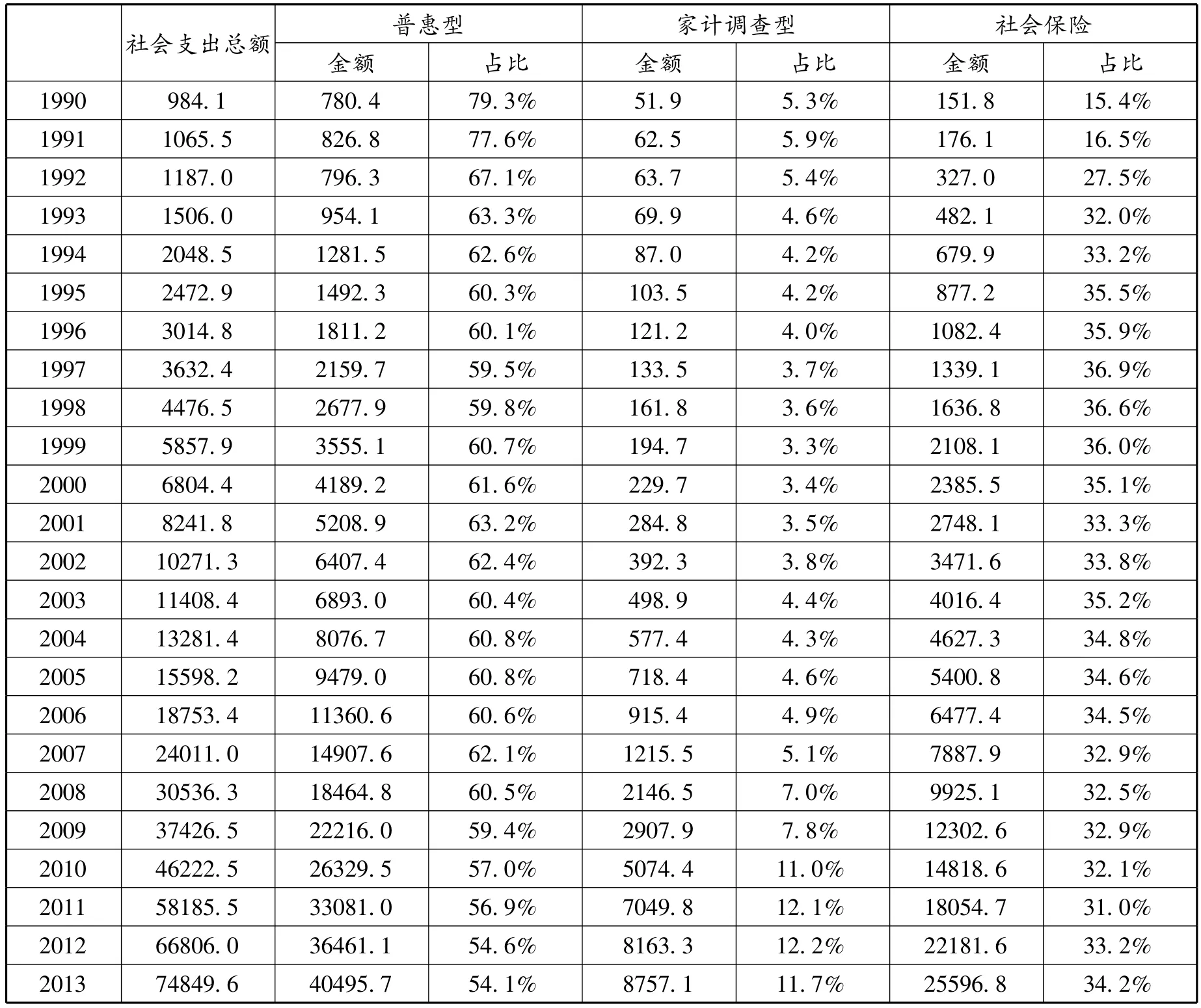

在中国的社会支出中,我们把社会保险基金的支出归总为社会保险型支出,把民政事业费、住房保障费和财政社会保障与就业支出归为家计调查型支出,把财政性教育支出和财政性医疗卫生支出归为普惠型支出。从表1可以看出,在二十世纪九十年代初期,中国社会支出中普惠型配置机制占据主宰性地位,社会保险的地位很弱小,而家计调查型微不足道。但在此之后,这种格局发生了两大变化。其一,社会保险很快发展起来,自1993年开始,社会保险在整个社会支出中的占比就一直稳定地维持在31-37%区间;其二,家计调查型支出从2008年开始,在社会支出中呈微幅上升之势。到2013年,中国社会支出的配置基本上形成了普惠型为主导、社会保险型为中坚、家计调查型为补充的格局。

表1:中国社会支出的三种配置机制,1990 -2013年 单位:亿元、百分比

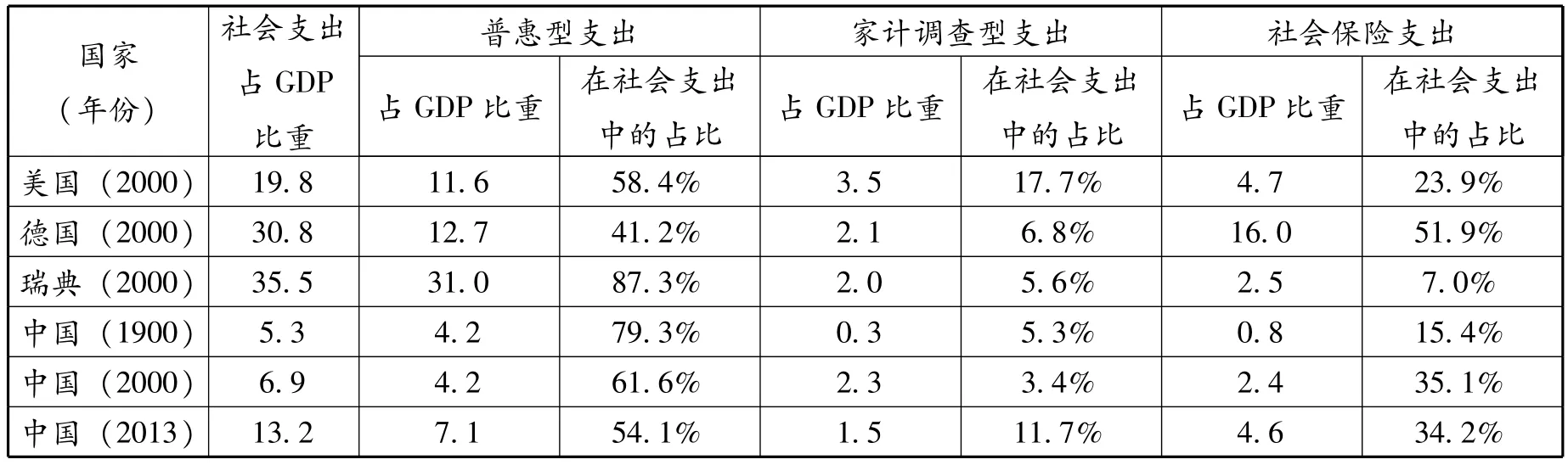

在这里,我们参照国际社会政策学界的共识,将美国、德国和瑞典确认为自由主义、法团主义和社会民主主义福利体制的典型代表,并以这三个国家2000年的数据作为参照标杆,通过分析中国社会支出三种配置方式的跨期变化,初步考察一下中国福利体制类型在近二十年来的变迁(参见表2)。当然,有关比较福利体制的研究,还有许多专门的问题有待细致分析,这需要另文展开。本文限于篇幅,简单比较的目的只是凸显配置机制分析的意涵。

表2 社会支出三种配置机制构成的国际比较(代表性国家与选择性年份) 单位:百分比

从表2可以看出,在1990年,当时中国的社会支出水平极低,但其配置机制的构成非常接近瑞典模式,即普惠型支出具主导性,社会保险相对较弱,而家计调查型支出微不足道。实际上,这种格局呈现了社会主义福利体制的特征。当时,中国的市场转型刚刚启动不久,而这一转型所承继的社会主义计划经济与社会体制,本身就是一种社会保护体系或福利国家。尽管在发展水平以及在许多制度安排上无法与瑞典等北欧国家相提并论,但仅就配置机制而言,社会主义与社会民主主义的福利体制却有相似之处:义务教育(甚至包括高等教育)与医疗卫生成为普惠型福利,国家为劳动者提供了广泛的社会保险(即“劳动保险”),而国家也为弱势群体(如残障人士、鳏寡孤独人士、失依人士等)和生活极端困难者提供补充性的福利。

中国进入市场转型时期之后,在初期阶段,原来以单位为基础的劳动保险很快转型为社会保险,从而使社会保险支出在社会支出中的占比很快就从1990年的15.4%提升到1994年的33.2%,并在此后长期稳定地保持在33%上下的水平。可是,家计调查型支出在社会支出中的占比却不升反降,从1990年的5.3%降到了1999-2000年3.3-3.4%的最低水平。这同其他转型国家的情形非常相似。无一例外,社会主义国家进入市场转型之后,尽管社会保险的重要性都有所提升,但都在一段时期内由于家计调查型社会项目受到损害或未受重视而出现了社会保护体系漏洞百出的状况。可以说,在市场转型初期,中国福利体制从配置机制上看,有走向德国模式之势。

可是,进入二十一世纪之后,社会救助体系的壮大使中国福利体制的转型方向发生改变,即从走向德国模式转为走向美国模式。随着城乡最低生活保障制度以及医疗救助制度、教育救助制度和法律援助制度等综合性社会救助体系的建立,家计调查型支出在中国社会支出中的占比大幅度提升,从2000年的3.4%跃升到2011-13年12%水平上下。尽管家计调查型支出在中国社会支出中的重要性依然达不到美国的水平,但考虑到参见表1和表2对中国家计调查型支出的计算有低估的问题(即教育救助和法律援助等由于数据可得性问题均未纳入计算),我们依然可以辨识出中国福利体制从准德国模式向准美国模式的转变轨迹。

三、中国社会支出的流向:投资于人力资本还是社会保护

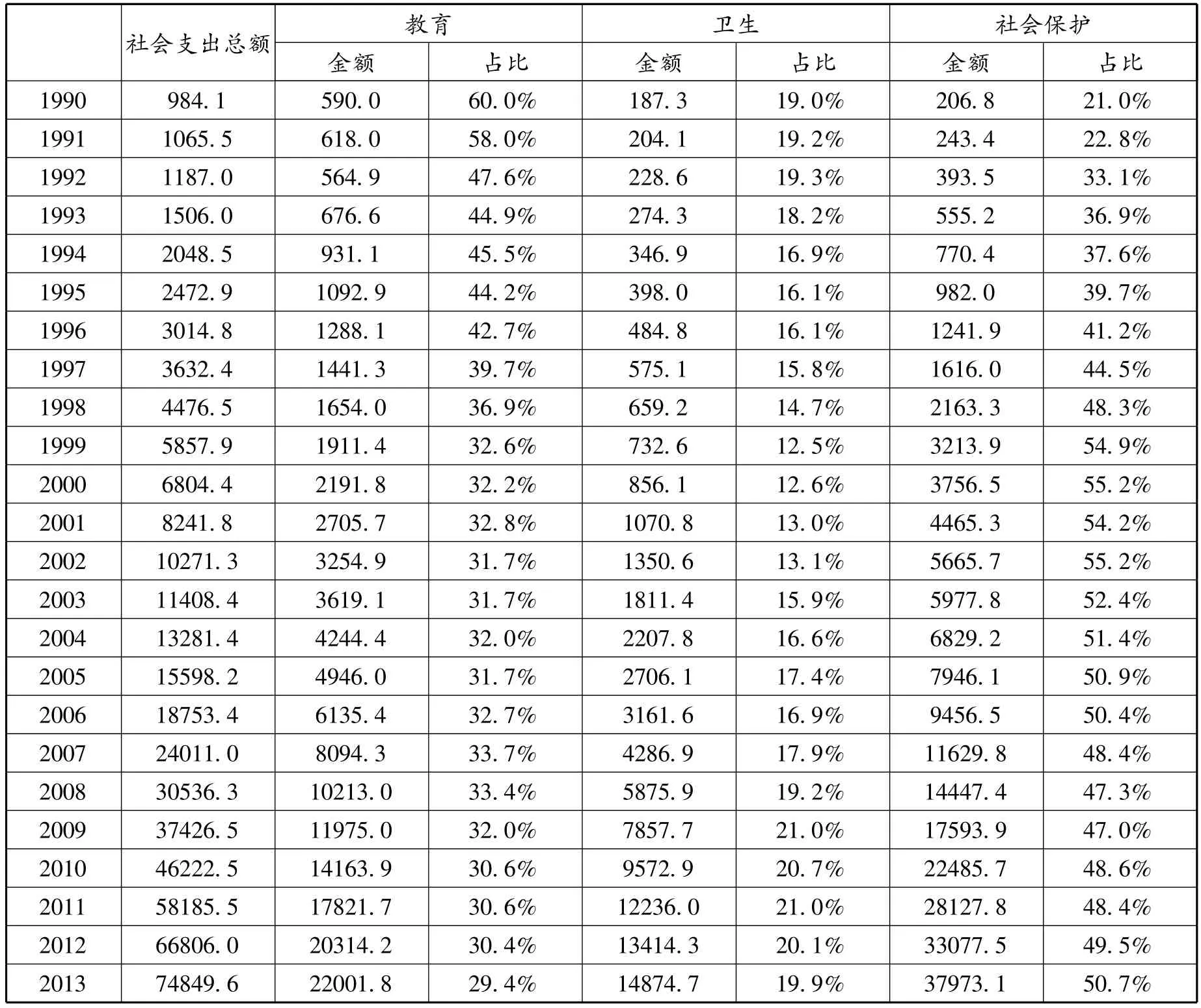

接下来,我们开展中国社会支出结构性分析的第二项重要内容,即考察社会支出在不同社会领域的配置结果,从中透视中国社会政策在不同时期的优先重点安排。根据国际比较的便利性,本文将社会领域分为三大类:教育、卫生和社会保护。在过去的二十余年间,究竟在哪些社会领域,社会支出的增长幅度较快呢?为探究这一问题,我们把中国社会支出中的“财政性教育支出”确定为“教育支出”;把“财政医疗卫生支出”与“基本医疗保险支出”、“工伤保险支出”和“生育保险支出”归总为“卫生支出”;将其他社会支出都归总为“社会保护支出”。表3给出了历年“教育”、“卫生”和“社会保护”支出的金额及其在社会支出中的份额。

表3 中国社会支出的配置结果,1990 -2013年 单位:亿元、百分比

从表3可以看出,在1990年,中国社会支出的六成用于教育,而卫生与社会保护大体上平分剩余的四成。但到了2013年,教育支出的份额从1990年的六成下降到了三成弱,卫生与1990年相比没有多大变化,而社会保护的份额则从二成强上升到了五成强。由此可见,随着市场转型的深入,社会保护体系的建设逐渐成为中国社会政策施政的新中心。这为波兰尼著名的双向运动理论,即市场力量的释放必然引发社会保护发育的反向运动,提供了鲜活的中国例证。这说明,在社会政策的优先安排上,中国在二十一世纪初叶开始在社会保护和人力资本投资上齐头并进。

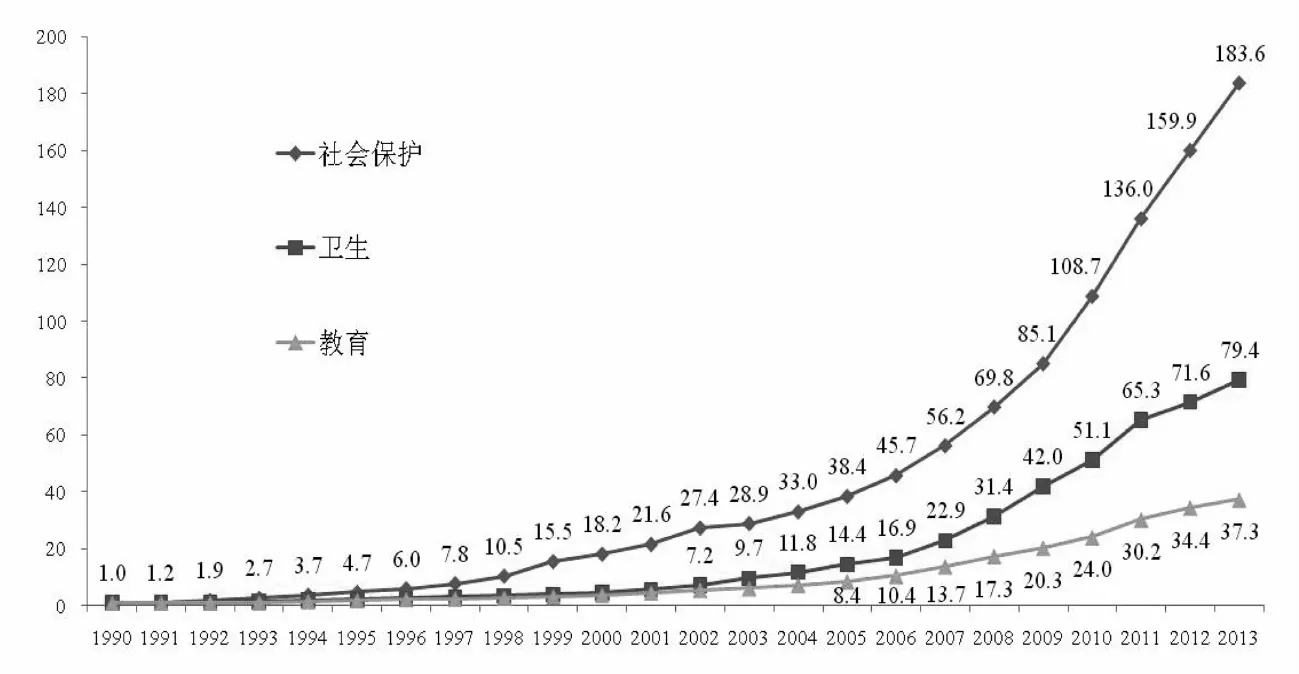

为了在市场转型的背景下清晰地透视各社会部门在中国的发展轨迹,我们需要进一步考察教育、医疗卫生和社会保护这三个社会领域中社会支出的增长幅度。我们采用指数增长为分析指标,即分别以1990年的支出水平为1,计算出各领域社会支出水平的增长指数。图1显示,在社会保护领域中的社会支出水平增长最快,其2013年的支出水平是1990年的183.6倍;医疗卫生领域次之,为79.4倍;教育领域最慢,为37.3倍。具体考察三大领域社会支出的历时态变化,可以看出,社会保护支出的增长幅度与卫生和教育拉开距离,始于1996-1997年,而当时恰逢国有企业职工的下岗浪潮,各种社会保障制度(包括社会保险和社会救助)的建设以及劳动力市场政策(失业保险和就业促进)的出台,保证了中国市场转型的顺利进行。

图1 中国社会支出在不同社会领域的增长幅度,1990-2013年

我们选择一些代表性国家在若干年份的相关指标作为参照标杆,简要进行一下国际比较,以更清晰地展示中国社会支出的配置结果。从表4可以看出,在欧美发达国家和中东欧转型国家,社会保护支出在整个社会支出中所占份额最多,一般在50-62%这个区间,唯有美国是一个例外,在43%上下;多数国家在多数时间的卫生支出比重高于教育支出。在亚洲,日本社会支出的结构与欧美发达国家和中东欧转型国家类似。实际上,在这些经济发展水平较高的国家,社会福利水平较高,且老龄化程度较高,因此其福利国家的开支重点自然会放在社会保护和医疗卫生领域。相对来说,这些国家的教育部门已经发育成熟,且经济增长和老龄化对教育开支的拉动作用远低于社会保护和医疗卫生,因此教育支出在社会支出中的份额下降,也是顺理成章的。

在亚洲国家当中,毫不奇怪,只有日本总体上类似于发达国家,且日本在卫生和社会保护的相对支出水平较高,这显然与日本的老龄化程度有关。蒙古2011年社会支出水平和结构接近于欧洲国家,尤其是社会保护支出水平很高,但卫生支出的绝对和相对水平偏低。中国与韩国在社会支出的水平和结构上比较相似,但值得注意的是,中国在社会保护上的绝对和相对支出水平在2005和2011年都超过了韩国,这与中国老龄化程度高于韩国有关。亚洲其他发展中国家社会支出总水平都非常低,这主要缘于社会保护尚未发育。泰国和马来西亚在教育领域的支出水平高于中国,医疗卫生领域与中国相当;而菲律宾和印度在三个社会领域的绝对支出水平都远低于中国(参见表4)。总体来看,东亚-东南亚地区社会发展的共同特征是公共教育体系获得了一定的政府重视,但社会保护体系的发展远远滞后;即便是日本和韩国,其福利体系发展的历史轨迹也是如此。这被称为福利体制的“生产主义模式”,又称“东亚模式”。当然,东亚福利体制正处在转型之中,生产主义究竟向何处去,倒是值得深究的一个研究课题。

表4 若干国家教育、卫生与社会保护的公共支出(代表性国家和选择性年份) 单位:百分比

从国际比较的视野来看,中国社会支出的现有结构似乎呈现着与其经济社会发展水平阶段不相适应的一些特征。其一,中国长期以来在教育领域社会支出的绝对水平较低,但却保持了较高的相对支出水平,而发达国家在教育领域一般呈现高绝对水平-低相对水平的格局。其二,尽管中国在医疗卫生领域的公共政策近年来有所增长,但其绝对支出和相对支出水平在三大社会支出类别中都最低,这同大多数亚洲国家(日本和马来西亚除外)的情形十分相似,而同发达国家有所不同。如果中国进一步提高医疗卫生领域公共支出的水平,那么在社会支出中投入医疗卫生领域的份额必定能提高,这样中国社会支出结构的平衡性就有可能向发达国家靠拢。

四、结语

随着总体水平的逐渐提高,中国社会支出的配置机制和配置结构也逐渐发生了改变。从配置机制上看,中国社会支出的结构性转变有两个阶段:首先,社会保险在二十世纪九十年代发展起来,但社会救助体系停滞不前,使社会安全网出现了漏洞;之后,进入二十一世纪之后,社会救助体系的完善受到重视,这使得家计调查型支出在社会支出中的份额有所上升。从国际比较的视野来看,中国福利体制在第一阶段发生了从社会主义模式向法团主义模式的转型,而在第二阶段又有从法团主义向自由主义模式的转变之势。

从配置结果来看,中国社会支出结构性转变的最显著之处,是社会保护支出增长迅猛,从而在一定程度上印证了波兰尼关于市场化激发社会保护发展的论断。只不过中国的经验更多地证明社会保护并非与市场机制相对立,而是一种同释放市场力量相辅相成的国家行动而已,这与波兰尼把市场机制的成熟与社会保护的发展完全对立起来的观点相左。中国的经验同样表明,以忽视社会保护为主要特征的东亚生产主义福利模式,同样处在转型之中。社会保护在全球性市场化的进程中有所发展,是不可避免的。只不过中国同亚洲发展中国家的共同之处,在于医疗卫生领域中公共支出的比重偏低,这对于正在快速走向老龄化的中国来说尤其是一个不容忽视的结构性缺陷。

①经济合作与发展组织:《中国公共支出面临的挑战:通往更有效和公平之路》,北京:清华大学出版社,2006年,第33~43页。

②顾昕、孟天广:《中国社会政策支出的增长与公共财政的结构性转型》,《广东社会科学》,2015年第6期。

③Robert Walker,Social Security and Welfare:Concepts and Comparisons.Maidenhead,UK.:Open University Press,2005,pp.88-91.

④Irwin Garfinkel,Lee Rainwater,and Timothy Smeed-ing,Wealth and Welfare States:Is America a Laggard or Leader?New York:Oxford University Press,2010,pp.51-53.

⑤Robert A.Moffitt(ed.),Means- tested Transfer Pro-grams in the United States.Chicago:University of Chicago Press,2003.

⑥Tony Eardley,Jonathan Bradshaw,John Ditch,Ian Gough and Peter Whiteford,Social Assistance in OECD Countries:Synthesis Report.London:HMSO,1996.

⑦World Bank,Safety Net Programs and Poverty Reduc-tion:Lessons from Cross- Country Experience.Washing-ton,D.C.:The World Bank,1997.

⑧Kozo Tatara and Etsuji Okamoto,“Japan:Health Sys-tem Review.”Health Systems in Transition,Vol.11,No.5(2009),p.64.

⑨Reinhard Busse and Annette Riesberg,Health Care Sys- tems in Transition:Germany.Copenhagen:WHO Regional Office for Europe on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies,2004,p.207.

⑩Elizabeth Segal,Social Welfare Policy and Social Pro-grams:A Values Perspective.Independence,KY:Cengage Learning,2009.

(eds.),Comparing Welfare States.London:Sage Publi-cations Ltd.,2001,pp.10-12.

[责任编辑 左晓斯]

作者简介:顾 昕,北京大学政府管理学院教授、博士生导师,北京大学国家治理协同创新中心高级研究员。北京 100871;孟天广,清华大学政治学系博士后研究人员,北京大学中国社会调查中心兼职研究员。北京 100084。

[中图分类号]C916

[文献标识码]A

[文章编号]1000-114X(2016)02-0174-11