绍兴三江闸历史考证

2016-04-16蔡彦

蔡 彦

(浙江绍兴市图书馆,浙江 绍兴 312000)

绍兴三江闸历史考证

蔡彦

(浙江绍兴市图书馆,浙江 绍兴312000)

摘要:三江即曹娥江、钱清江和钱塘江.北宋后绍兴的多项水利工程为修建三江闸作了技术准备,同时修筑三江闸、解除咸潮威胁、平源整治也是当时的当务之急.明嘉靖十六年(1537年)建成的绍兴三江闸,在泄流避灾量以及灌溉和航运方面功效明显;清初由于钱塘江道北抬,三江口日益淤涨,闸的功能逐渐衰落,但仍一直发挥作用,新中国建立后曾对三江闸进行全面整修.三江闸的开凿、变迁充分反映了绍兴人民锲而不舍,改造自然、征服自然的聪明才智.

关键词:绍兴;三江闸;变迁

浙江绍兴“背山濒海”,历代修治水利不断.三江闸系明清浙东第一大闸,450多年来持续发挥效益.2013年,中国水利学会、中国文物学会共同举办“中国大运河水利遗产保护与利用战略论坛”,发出“保护绍兴三江闸的倡议书”,肯定了三江闸在世界土木工程技术史的重要地位及其文化遗产价值,期待周边历史环境能够得到更加科学、有效地保护利用.

1研究背景

1.1绍兴建置沿革和地形地貌

绍兴是越国故地.《史记·夏本纪》说:“禹会诸侯江南,计功而崩,因葬焉.命曰会稽.”[1]“其后,帝少康封子无余于会稽,文身断发,被草莱而邑焉,国号越”.[2]据明万历《绍兴府志?疆域志》:“周以前,越大约有浙东.及后灭吴,则兼有吴地,北渡两淮,徙都琅琊,尽扬州境,跨徐逼青、兖矣.秦、西汉,会稽郡两浙,外仍兼吴、闽地.后汉割吴郡,移治山阴,提封尚数千里,南逾闽越,西限浙江,东北至海.……开元中,始立明州.越州据余姚为境,至今不改.”[2]

至明绍兴府,共辖山阴、会稽、萧山(今属杭州市)、诸暨、余姚(今属宁波市)、上虞、嵊州、新昌8县.“绍兴府境,截长补短,方三百余里,东西二百九十里,南北四百四十七里.”[2]从地理上看,绍兴处于浙江省的中北部,全市地貌可形象概括为“四山二江一平原”.这里的“四山”指的是龙门山、会稽山、四明山和天台山;“二江”指的是曹娥江、浦阳江,都向北流入杭州湾;“一平原”指的是萧绍平原.萧绍平原实际上是浙北平原的一部分,横跨山阴、会稽、萧山三县.这一平原北“枕大海,岸北吴兴良田鳞次,左右两江如夹,曹娥外四明、大兰为翼,东接明州,由西陵渡浙江,则臂天目诸山控扼三吴,南山为前障,五泄、天姥错三邑,岩谷连绵.”[2]绍兴城居于中央位置.前490年,越王句践命大夫范蠡“立国树都”,依山水形势而建.“其外东、西二小江环绕,会于三江口,潮汐日往来,以海为池”.真是“壮哉,大都之胜也”.[2]绍兴的地形地貌,用一句话来概括,就是“南并山、北濒海”.现把《府志》中三县四至和“濒海”的文字照录如下:“山阴县.东西九十八里,南北一百一十八里.……北至海岸,四十里,沙堤极目,转徙无常.海之北岸则嘉兴之澉浦也.……会稽县.东西九十二里,南北一百三十里.东九十二里至曹娥江之中流,上虞县界.……北二十里抵海.……萧山县.东西六十二里,南北九十里.东五十五里至浦阳江之中.……西至浙江之中,二十三里.北至大海之中,三十五里,杭州府仁和县界.”[2]

可以说,正是“江通渔浦”、“沧海北环”才“民物广饶”,优越的自然环境孕育了璀璨的越地文明.

2.2“三江”水情的演变

三江口,今位于绍兴袍江开发区斗门镇境内.据清程鸣九《闸务全书·三江纪略》:“三江海口,去山阴县东北三十余里,以其有曹娥江、钱清江、浙江之水会归于此,故名焉.其曹娥江,至西汇赀止,会新、嵊二邑及虞、会二邑支流之水,归西汇赀,呼为东江.其钱清江,至东赀巉止,会山、会、萧三邑之水…….故东西二江,皆有三邑水合流出东海.其东海之西北上流,即为浙江,盖以源远流长,曲折逶迤而得名.”[3]

所谓三江即曹娥江、钱清江和钱塘江.为抗击倭寇的入侵,明洪武二十二年(1389年),信国公汤和在三江口兴建三江所城,又筑炮台.据清何希文《三江所志》:“三江为全城咽喉,蠡城尾闾.筑塘建闸而后使潮汐不致内攻,旱涝得资蓄泻,斥卤皆成腴壤,利莫大焉.自西向东绵互互二百余里,障捍海潮使不得内入,实与应宿闸相为唇齿,而三江乃中道完枢之地.”[4]

清乾隆十九年(1754年)朝廷奏准:“萧山、山阴、会稽三县塘工归宁绍台道管辖,将北岸海防通判改为南岸通判,移扎绍兴之三江城,专管南岸塘工.”[5]可见,三江既是军事重镇,也是水利中枢.据清程鸣九《郡守汤公新建塘闸实迹》:“粤稽三江之有闸也,为山阴、会稽、萧山三县水口.其初潮汐为患,坏宫室,毁田园,且直入郡城,虽城内亦潮汐出没处,故卧龙山上有望海亭.自汉唐以来,建闸二十余所,惟玉山闸为重,次即扁拖闸,皆蓄泄随时,以备旱潦.水势虽稍杀,究未据要津,遂有决筑沿塘之劳费,而患不能除.明代嘉靖十五年丙申,郡守汤公由德安莅兹土,化行俗美,民皆安堵,所忧者特潮患耳.……遍观地形,卜闸于此.”[6]

关于三江所指,南宋陆游作序的嘉泰《会稽志?卷四》中说“钱塘江、浦阳江、曹娥江今汇为斗门者,越人所谓三江也.”据民国《萧山县志稿》中沈堡《三江辨》:“三江之目,传记纷纷.……盖三江者,曹娥自嵊东来,故曰东江;浙江亘其西,故曰西江;而浦阳江发源于乌伤,东径诸暨萧山之阴,而直贯乎内地,故曰中江.”[7]

再据民国《绍兴县志资料第二辑·地理》:“三江水利自汉迄今,变迁不一.今绍萧二县区交界之西小江,从前因浦阳江之水经麻溪而入此江,复由钱清江至三江口入海,江潮涨落,时由水患.自明天顺间(1457—1464年),太守彭谊凿通碛堰山,导浦阳水直趋钱塘大江,复筑临浦坝横亘南北,以断江水内趋之故道.于是西小江截入坝内.……山阴、会稽、萧山三县水利混为一区,东西临江,北面负海,藉西江、北海、东江三塘以资捍卫.”

浦阳江是纵贯萧绍平原的一条大河,经浦江、诸暨,入萧山县境之后称西小江或钱清江.韦昭是三国吴(229—280年)时人物.陆游所处时代是北宋宣和至南宋嘉定间(1125—1210年).明以前,浦阳江借道西小江、钱清江至三江口入海.明宣德间(1426—1435年),浦阳江逐渐在碛堰分流,西流至渔浦入钱塘江;成化间(1465—1487年),戴琥在浦阳江上游建临浦坝,拦截江水全部由碛堰改道西流.自此,钱清江和浦阳江不再发生关系.三江就是曹娥江、钱清江和钱塘江,可谓绍兴的母亲河.

2三江闸演进的多重原因

2.1从鉴湖时代向海洋时代的转变

从某种意义上讲,4000多年的绍兴历史,其实就是一部治水的历史.对第四纪古地理的研究表明,从晚更新世以来,绍兴经过3次海侵.其中最后一次卷转虫海侵在距今6000年达到高潮,此后发生海退,绍兴地区成为一片大海或沼泽.这就是管仲在公元前七世纪看到的“越之水重,浊而洎”景象[8].直到东汉永和五年(140年),会稽太守马臻创筑鉴湖,才使原本潮水出没的沼泽,开始向水网平原转变.作为一项重要水利工程,鉴湖完成后,绍兴人民的生产生活用水有了比较充足保证.“东坡先生尝谓:‘杭之有西湖,如人之有目.’某亦谓:‘越之有鉴湖,如人之有肠胃.’目翳则不可以视,肠胃秘则不可以生,二湖之在东南,皆不可以不治,而鉴湖之利害为尤重”[9].据北宋曾巩《鉴湖图序》:“鉴湖,一曰南湖,南并山,北属州城漕渠,东西距江,汉顺帝永和五年,会稽太守马臻之所为也.至今九百七十有五年矣.其周三百五十有八里,凡水之出于东南者皆委之.其东曰曹娥斗门,曰蒿口斗门,水之循南堤而东者,由之以入于东江.其西曰广陵斗门,曰新迳斗门,水之循北堤而西者,由之以入于西江.其北曰朱储斗门,去湖最远.盖因三江之上、两山之间,疏为二门,而以时视田中之水,小溢则纵其一,大溢则尽纵之,使入于三江之口.所谓湖高于田丈余,田又高海丈余,水少则泄湖溉田,水多则泄田中水入海,故无荒废之田、水旱之岁者也.由汉以来则千载,其利未尝废也.……宋兴,民始有盗湖为田者,祥符之间二十七户,庆历之间二户,为田四顷.当是时,三司转运司犹下书切责州县,使复田为湖.然自此吏益慢法,而奸民浸起,至于治平之间,盗湖为田者凡八千余户,为田七百余顷,而湖废几尽矣.”[10]

这时,人们已经在公开讨论鉴湖的存废.“夫千岁之湖,废兴利害,较然易见.然自庆历以来三十余年,遭吏治之因循,至于既废,而世犹莫司其所以然,况于事之隐微难得,而考者由苟简之故,而弛坏于冥冥之中,又可知其所以然乎?”王十朋在《鉴湖说》中论述了废湖为田的三大害,复田为湖的三大利.“湖固不可以不复也,然亦有三难:摇于异议,一难也;工多费广,二难也;郡守数易,三难也.昔人尝计浚湖之工矣,日役五千人,浚至五尺,当十五岁而毕;至三尺,当九岁而毕.夫用工如此之多,历年如此之久,其为费如何?”[9]据史书记载,对鉴湖的围垦大约始于北宋大中祥符间(1008—1016年).鉴湖堙废后至明中,“于越千岩环郡,北滨大海,古泽国也.方春霖秋涨时,陂谷奔溢,民苦为壑;暴泄之,十日不雨复苦涸;且潮汐横入,厥壤泻卤.患此三者,以故岁比不登.”汤绍恩任绍兴知府后,“登望海亭,见波涛浩淼,水光接天,目击心悲,慨然有排决之志.”[11]绍兴水利的重点转向北部海塘.

2.2丰富的水利工程实践

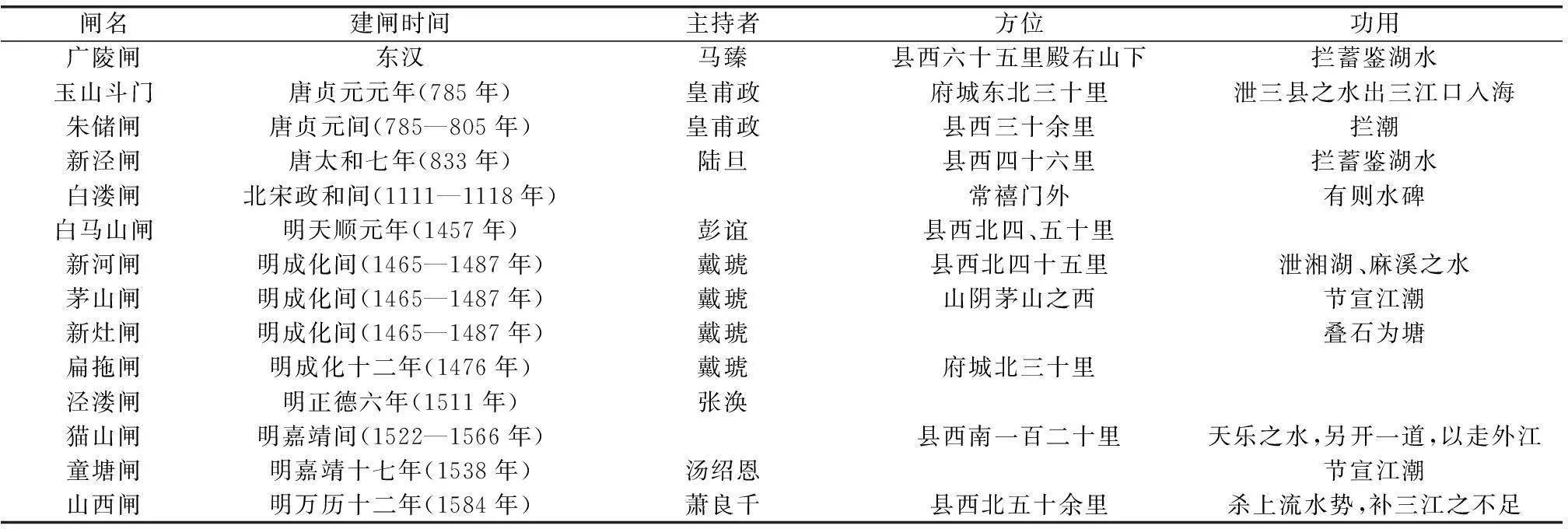

北宋后,绍兴兴修了多项水利工程.早在神宗时期(1068—1085年),王安石主持变法,颁布了《农田水利约束》,作为指导全国水利建设的基本政策.《约束》规定:凡有能知土地所宜种植之法,及修复陂湖河港,或原无陂塘、圩墀,堤堰、沟渠而可以创修,或水利可及众而为人所擅有,或田去河港不远,为地界所隔,可以均济流通者……民修水利,许贷常平钱谷给用.让百姓献计献策,大办水利.又规定:各级官员负有举办水利的责任.县不能办的工程,由州遣官负责;事关数州的工程,必须报告朝廷,由中央主持.在绍兴流传着“太守清,河水清”的谚语.明代绍兴人王守仁,“本山阴人,迁居余姚后,仍回原籍”,提出“事功”,又说水利乃为政者之要务,产生深远影响.三江闸兴建前、稍后绍兴的主要水闸和主持者(见表1).其中汉一处,唐三处,宋一处,明九处.

表1 三江闸兴建前的主要水闸概况

注:资料来源于民国《绍兴县志资料第二辑·地理》

这样,在实践中总结出了一套具有绍兴特点的做法.一是借助天然地形修筑.元沈绅《山阴县朱储石斗门记》载:“朝廷方修天下水职,乃命知山阴、会稽二县事者提举鉴湖.嘉佑三年五月,赞善大夫李侯茂先既至山阴,尽得湖之所宜.与期尉试校书郎翁君仲通,始以石治朱储斗门八间,覆以行阁,中为之亭,以节二县塘北之水.”[12]

提举是筹办的意思,朱储斗门的建造“因两山之间,得地南北二十步,两端稍陷,则凿而通之、植木为柱,衡木为闸,分为八闸.其中石阜隆然,则存而不凿,此其制盖已可尚矣”[13].利用山势,巧妙设计.二是多功能.既拦潮蓄水,又肩负通行责任.

在水利技术上,南宋嘉泰《会稽志》有水篇,明万历《绍兴府志》有电、风、水诸篇,详细记录了“大雨”、“霪雨”、“暴雨”、“小雨”、“骤雨”.水文测量是水利调度的依据之一.鉴湖形成后,设“石碑以则之.一在五云门外,小凌桥之东.一在常禧门外,跨湖桥之南.凡水如则,乃固斗门以蓄之,其或过则,然后开斗门以泄之.自永和迄我宋几千年,民蒙其利”[14]这些水则碑,不仅是观测水位用的标尺,也为新建水利工程积累起数据.明初,通过大规模兴建水利设施,把绍兴原本旱、洪、涝、潮诸害频发的恶劣环境,改造成了著名的鱼米之乡.这些水利工程为修建三江闸作了技术准备.

2.3经济和人口的双增长

唐宋时期,我国的经济重心开始转移到江浙一带,这就对抵御海潮和平原整治提出了更高的要求.两宋之间发生了我国人口的第二次大规模南迁.由于金兵南下,从北方来的宋高宗赵构,于建炎三年(1129年)十月,由杭州渡钱塘江到越州,驻跸州廨,绍兴第一次成为南宋的临时首都.但因金兵紧紧尾随,十二月,赵构东奔章安和温州.建炎四年(1130年)初,金兵北撤,南宋朝廷于当年四月从温州返越,以州治为行宫,绍兴第二次作为南宋的临时首都,为时达一年零八个月之久.

随着移民的来到,势必突破绍兴城原有的格局.坊市制是隋唐时期形成的城市布局.南宋嘉定十六年(1223年),知府汪纲主持修筑绍兴城,将二十四里二百五十步隋代罗城扩展到二十七里六十六步,约13.5 km,并设有城门9座.次年又对绍兴城内的坊巷做了重新划分,把原来的三十二坊增加到五厢九十六坊,这些坊名绝大多数沿用至今.“今天下巨镇,惟金陵与会稽耳”,为城市建设迎来了一次重要机会.据南宋嘉泰《会稽志·卷二》,绍兴城有12个市场.到明中,绍兴府有6个较大的镇.其中山阴县钱清镇、萧山县西兴镇、余姚县临浦镇由于临江面海,抵御海潮的任务十分繁重.[15]

城市的兴盛.反过来对农村产生了很大的影响.一方面,随着城市经济的发展和居民的增加,城市规模不断扩大,由此引发了城郊都市化现象.城郊都市化现象的出现,不仅使城市周围的农村成为城市的一部分,更重要的是,随着城市规模的扩大和工商业的外溢,对土地的需求日增.另一方面,由于工商业的兴起,州县城市突破了原有政治、军事性质限制,由相对单纯的商品消费中心逐渐转变为集商品生产、流通、消费于一体的经济和市场中心.明王土性说“杭州省会,百货所聚,其余各邑所出.则绍之茶之酒”.[16]在此基础上,市场经济发展起来.在塘闸修筑上,出现了政府主持、民间力量促成局面.

回过头来看,绍兴人口的变化是从东晋南朝开始的.这时候流寓绍兴的移民有两个显著的特点:一是北方士人大多是趁到绍兴任地方官之机,举家迁居.那种“从山阴道上行,山川自相映发,使人应接不暇”的赞叹要等到东晋立国半个世纪之后才出现.二是移民在绍兴居住的地域倾向性明显,大多选择在原住民势力薄弱的上虞和新昌地区.一些原先没开发的河湖沼泽、丘陵山地被陆续开发殆尽.

宋元时期,两浙路一直是全国人口增长最快的地区之一.所谓“四方之民云集两浙,百倍常时”,其增长幅度不仅远远超过全国的平均水平,也大大高于其他邻近诸路.据统计,北宋太平兴国五年(980年),越州口数为1 410 576,人口占全国的4%;到南宋嘉定三年(1210年),越州口数为6 703 865,人口占全国的6.2%.200年间,人口增加了4.75倍,接连跃上新的台阶.绍兴是浙江人口增幅最大、总量最多、密度最高的地区之一.

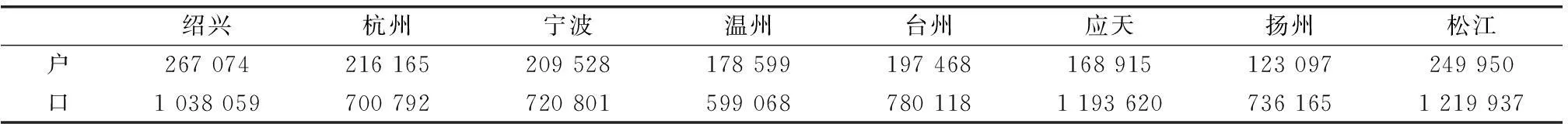

经过战乱,明初人口数量恢复增长.表2在社会生产上,明初绍兴的农业出现了多种经营并存的局面.各项种养殖技术渐趋完臻,,生产的集体化、商品化都有较大提高,出现了专门从事某项生产的农户,如桔农、花农、药农等.绍兴众多的手工业,黄酒、纺织、造纸、瓷器、刻板印刷、制茶、制盐等也有很大的发展.这些产品的生产无不与水有关,最后又通过水路运销到全国各地.绍兴出现了经济和人口双增长.

表2 明洪武二十四年(1391年)江浙人口

注:资料来源于明万历《绍兴府志·食货志》葛剑雄的《中国人口史:第四卷》(绍兴统计的时间为洪武间,应天、扬州、松江是洪武二十六年(1393年),应天即南京)

随着人口增加日剧,绍兴人外出谋生,大规模持续不断地流向全国各地.据明祁彪佳《救荒杂议》载:“越中依山阻海,地窄民稠,即以山阴一县计之,田止六十二万馀亩,民庶之稠,何止一百二十四万.以二人食一亩之粟,虽甚丰登,亦止供半年之食.”[17]

在修筑三江闸前后,山阴县人口突破120万.据明万历《绍兴府志田赋志》:“皇明洪武籍,合府田地山荡池塘溇共六万五千一百七十一顷五十五亩四分三厘四毫”.到万历十三年(1585年)统计,“合府田地山荡池塘溇浜沥港共六万七千二百六十三顷九十九亩九分三厘三毫九丝一忽”,[2]仅比洪武年间增加二千多顷.稍前的王士性也说:“宁、绍盛科名逢掖,其戚里善借为外营,又佣书舞文,竞贾贩锥刀之利,人大半食于外.……宁、绍人什七在外,不知何以生齿繁多如此.……绍兴、金华二郡,人多壮游在外,如山阴、会稽、余姚生齿繁多,本处室庐田土,半不足供,其儇巧敏捷者都为胥办,自九卿至闲曹细局无非越人,次者兴贩为商贾,故都门西南一隅,三邑人盖栉而比矣.”[16]

由于人口快速增长,人地矛盾激烈,通过平原整治、向海夺地成为一种选择.

2.4萧绍海塘的完成和功绩

海塘是抵御潮水侵袭,阻止堤岸坍塌,保护沿海城镇、盐场和其他设施的特殊堤防.自唐以来,绍兴在东、北、西三面沿江筑塘,“自马溪桥(麻溪坝)至西兴,曰西江塘.自西兴至宋家溇曰北海塘.自宋家溇至蒿坝曰东江塘,以捍外来之潮汐.至明嘉靖十五年,郡守汤公笃斋复于三江建闸,操纵内地之水,使旱有蓄,涝有泄”[5],总揽全局.

明代,作为江浙发达经济区屏障的海塘工程,备受重视.当时已经明确把海塘的安危与朝廷的赋税收入直接联系起来,“东南财富半出于江浙钱漕,是海塘实为目前第一要务”.这一时期,在海塘修筑技术上取得了一项突破.以往的海塘存在二个缺点:一是塘基浮浅不牢,二是塘身砌石散.最塘根浮浅病矣……次病外疏中空……海水射之,声汩汩四通,浸所附之土,漱以入,涤以出,石如齿之疏豁,终拔尔.一旦塘身附土被大潮淘刷出来,堤岸就被破坏了.针对这两个问题,浙江水利佥事黄光升于明嘉靖间(1507—1566年),总结出“五纵五横桩基鱼鳞石塘”法:他把塘基改为马牙桩或梅花桩,塘身使用条石纵横错置,外形呈鱼鳞状.这样,大大提高了海塘的稳定性.明绍兴海塘修筑情况如下:

“洪武四年(1371年)秋,上虞县土塘复溃.郡守唐锋檄府吏罗子真重筑.二十二年(1389年),萧山县捍海堤坏.命工部主事张桀同司道督修.二十三年(1390年),重筑上虞县西塘.

(2) 改变再生粗骨料取代率,对高温后试件滞回曲线变化的影响不大;与试件S-5相对,试件S-4的滞回曲线饱满,因为套箍指标提高,核心混凝土受钢管约束能力增强,使得强度和刚度的退化缓慢。

正统十四年(1449年),筑萧山县新林凌家港等处海塘.

弘治八年(1495年),潮击萧山县长山堤,几圮.太守游兴督工筑为石堤.弘治间(1488—1505年),修会稽县防海塘.易以石,费巨万.

正德七年(1512年),会稽县石塘复为冈潮所坏,仍易以土.

嘉靖十二年(1533年),重筑会稽县土塘.

隆庆四年(1570年),萧山县令许承周,量筑北海塘,以遏潮击.凤仪诸乡赖之.

万历二年(1574年),山阴县白洋口塘圮.知县徐贞明修筑之.二十四年(1596年)萧山县北海塘圮.协同山会二邑修筑之.”[18]

围海造田历来是绍兴增加土地面积的一大举措.其做法就是用堤把大片沙地围起来,通过拒咸蓄淡,逐步将其改造成良田.鉴湖湮废后,由于玉山斗门排泄不及,常有开塘泄水之举,致使潮水倒灌.一旦咸潮溯曹娥、浦阳二江而上,侵袭萧绍平原的内河系统,就引起土壤盐碛化,影响农业生产.修筑三江闸,解除咸潮威胁已成为绍兴地方官员及民众的当务之急.同时随着钱塘江“南淤北坍”、沙地淤涨,明代修建大闸的有利性大大增加了.北宋《会稽掇英总集》谓绍兴“习俗农务桑,事织机,纱绫缯帛岁出不啻百万”.南宋嘉泰《会稽志?食货志》载“民间一岁有三蚕者矣”.棉纺织业在绍兴大规模兴起,但棉花种植恰恰需要大量的土地.清末,绍兴沿海一带“沙地种植以棉花为正息,除黄豆与瓜同时种植,约去十分之五外,余皆种棉”.[19]海涂棉田面积合计77.85 ha,占棉田面积一半以上.据清《闸务全书》:“建闸后,西江亦为内河,其地始可开垦,四都内增田甚广.……至于东西一带海塘外沙田沙地,不可胜计.年来虽坍多存少,今由近年观之,则其广袤之势,讵可限哉.”

3修建三江闸的成效

3.1修建三江闸的经过

水闸,在古代称牐或碶,是对水流实施控制的一种工程建筑.从简单的引水到能对水流实施控制,按照人们的需要来利用水资源,这无疑是水利史上的重大进步.在我国古代水闸中,气魄宏大,至今保存完好的,当数建于明嘉靖十六年(1537年)的绍兴三江闸.据明陶谐《建三江应宿闸记》:

“绍兴属邑有八,惟山阴、会稽、萧山土田最下.霖雨浸霪,则陆地成渊,民甚苦之.昔之贤守置玉山、扁拖二闸以泄其水,水潦盛日,又设策决提起海塘岸数道,以疏其流,其为水虑悉矣.然二闸之口,石硖如斗,水却行自潴出浸数百里,而田卒污莱.决岸则激湍漂驶,决啮流移,而田亦沦没,其功未全也.

嘉靖丙申,蜀笃斋汤公绍恩守兹土,相厥地形,直走三江.江之浒山嘴突然,下有石巉然,其西北山之址亦有石隐然起者.公掘地取验,下及数尺余,果有石如甬道,横亘数十丈.公曰:“两山对峙,石脉中联,则闸可基矣.……闸经始于丙申秋七月,六易朔而告成.塘始于丁酉春三月,五易朔而告成.”[20]

三江闸全长103 m,工程原设计36孔,施工中改为28孔.各孔自东南向西北依次以“角”至“轸”命名,“以应天之经宿”,因此又称“应宿闸”.陶文中的“两山”指的是彩凤山和凤鸣山.彩凤山“高二丈许.城西北隅,跨山而筑,形象云山.脉自西而来,其下石骨,大闸枕其上”[4].设大闸墩5座,小闸墩22座.闸墩两侧凿有装设检修闸门和工作闸门的两道闸槽.闸底也凿有闸门槽.闸墩、闸墙全部用大条石筑成,每块石重达500 kg.闸上石桥.闸旁边设立水则,按照水则指示的水位确定启闭闸孔的数目.闸内河道上除保留原有斗门外,又兴建了12座斗门和闸联合运行,还在绍兴城内设立了一个水则碑.据民国实测,三江闸平均泄流量约为280 m3/s,可使萧山、绍兴两县3日降水110 mm不致成灾.平时关闭闸门,能保证内河拥有较高而稳定的水位,以满足灌溉和航运的需要.

3.2三江闸的使用及管理

清初,由于钱塘江道北抬,三江口日益淤涨,闸的功能逐渐衰落,但仍一直发挥作用,据记载:昔时两沙嘴,东西交互以环卫海塘,故海口关锁周密,潮来自下盖山起潮头,一从二嘴外,溯钱塘江而西;一从二嘴内,分往曹娥及钱清诸江,以曲九曲而至闸.曲多故来缓而退有力,故到闸为时久,且沙地坚实,芦苇茂密,皆可以御浑潮.故语云:三湾抵一闸,良不诬也.……自汇嘴两沙日坍日狭,南北一望,阔仅里许,海口关锁已无,潮固可以长驱直入矣.……小民贪淤地之利,灶户幸免涉江晒盐之劳,而闸身之受患与咸水之害田,罔有问者也.此坏闸之大弊又一也.[5]

人们看到“三江闸外,闸港形势与汤公建闸时颇有变迁……,北海塘系着塘流水,故自西兴至三江,蜿蜒40 km有余之塘,均系条石砌成,建筑极为坚固.迨清雍正六年(1728年),江流变迁,鳖子门竟因以涨塞.至乾隆二十三年(1758年),中小斗又淤为平陆,而北海塘外成横纵各二十余公里之南沙江流,完全由北大斗入海.自是以还,南沙常有向东增涨之势.三江闸港始有淤塞之患矣.”[5]历史上,三江闸有过六次整修,分别是明万历十二年(1584年)、明崇祯六年(1633年)、清康熙二十一年(1682年)、清乾隆六十年(1795年)、清道光十三年(1833年)和民国二十一年(1932年),大多采用政府牵头,官民互助形式,主持人分别是肖良干、余煌、姚启圣、俞卿、茹芬、周仲墀和浙江省建设厅水利局.

清末,绍兴官绅组织山会萧塘闸水利会.“凡关于山阴、会稽、萧山三县有共同关系之塘闸,其防护、疏之复兴修事宜,均由本会议决行之.三县共同关系之塘闸列举如左:一、西江塘.二、北海塘.三、应宿闸.四、其它与三县有直接、间接之利害关系者.”[5]进入民国,绍兴县呈浙江民政司批准,成立绍兴县塘闸局,“平时岁修及管理事宜,应准统归该局办理”.[5]此后,转变为绍萧塘闸工程局,“专管绍萧二县塘闸工程,设总局于绍兴,由总司令、省长会派局长1人,督率局员主持局内外一应事宜.绍萧二县有塘闸局,改为东西区管理处,直隶于本局.本局实施查勘修筑期内,得函请二县知事,派警协助.遇必要时并得邀集二县官绅公同讨论.本局所需各项经费由总司令、省长指定塘工券奖余拔充”.[5]民国十六年(1927年),国民政府通令各地改组海塘工程局,“案查钱塘江为本省最大之江流——潮汛之势甚盛,沿江各塘工局修筑塘案计划,既不统一,江身又未浚治.兹值革新伊始,励图建设之时,本政府为兼筹并顾,统一事权计,议决将海宁海塘工程局,盐平海塘工程局,绍萧塘闸工程局、海塘测量处等4机关一律裁撤,另行设立钱塘江工程局,办理两岸塘工,及浚治塘身等项工程”[5].收到指示后,绍局发出明电:“杭州省政府钧鉴,建字第6748号令奉悉.所有土石各塘,自应暂停工作.惟现值伏汛期内,三塘各段管理员、各岗塘夫,以及三江应宿闸闸务员,各闸闸夫,有防护塘闸之责,诚虑新旧交接期间,稍涉诿卸,除饬照常供职,并将局务遵令结束外,拟令行钱塘江工程局,克日接收,俾便交待.”[5]

这时,三江闸转省管.新中国建立后,人民政府对三江闸进行全面整修.1981年,在三江闸外2.5 km处另建一座新闸,老闸才失去作用.1963年,三江闸被公布为浙江省第二批重点文物保护单位.

三江闸建成后,又陆续修筑两翼海塘400余丈.据民国《萧山县志稿?水利门》:“嘉靖十八年六月六日,水自西江塘入,延及山会.二邑协力筑之,基阔七丈,身高二丈有奇,收顶三丈.自是始免水患.”[21]提高了海塘修建标准.如此,山、会、萧三县海塘已全线连为一体.

治水、兴水是治国安邦的大事.三江闸的开凿、变迁充分反映了绍兴人民锲而不舍,改造自然、征服自然的聪明才智,是祖先留给我们的一笔宝贵财富.

参考文献:

[1](汉)司马迁.史记[M].杭州:浙江古籍出版社,2000.

[2](明)萧良干、张元忭.[万历]绍兴府志·疆域志[M].影印本.山东:齐鲁书社,1997.

[3](清)程鸣九.闸务全书·三江纪略[M].郑州:黄河水利出版,2013.

[4](清)何希文.三江所志[M]//绍兴县修志委员会.民国《绍兴县志资料第一辑·地志丛刻》[M].杭州:杭州古籍书店复印,1985.

[5]绍兴县修志委员会.绍兴县志资料第一辑·塘闸汇记.上海:上海古籍出版社,2010.

[6](清)程鸣九.闸务全书·郡守汤公新建塘闸实迹[M].郑州:黄河水利出版,2013.

[7](清)沈堡.三江辨[C]//闫彦.浙江河道记及图说.北京:水利水电出版社,2014:68.

[8](春秋)管子.管子新注[M].济南:齐鲁书社,2006,315.

[9](南宋)王十朋.鉴湖说[C]//闫彦.浙江河道记及图说.北京:水利水电出版社2014,37-39.

[10](北宋)曾巩.鉴湖图序[C]//闫彦.浙江河道记及图说.北京:水利水电出版社2014,35-37.

[11](清)程鸣九.闸务全书·序四[M].郑州:黄河水利出版,2013.

[12](元)沈绅.山阴县朱储石斗门记[C]//朱非.斗门之谜.香港:天马图书有限公司,13-14.

[13](北宋)邵权.重修山阴县朱储石斗门记[C]//朱非.斗门之谜.香港:天马图书有限公司,75-78.

[14](南宋)徐次铎.复湖议[C]//闫彦.浙江河道记及图说.北京:水利水电出版社2014:39-41.

[15]李永鑫.绍兴通史:第4卷[M].杭州:浙江人民出版社,2012:1017-1075.

[16](明)王士性.广绎志:卷四[M].北京:中华书局2006:265.

[17](明)祁彪佳.救荒杂议[C]//中华书局上海编辑所.祁彪佳集·卷六.北京:中华书局,1960:115-150.

[18](清)方观承.两浙海塘通志[M].杭州:浙江古籍出版社,2012:48-54.

[19](宋)江少虞.会稽劝业所报告册[M].刻本.绍兴:清宣统三年,1911.

[20](明)陶谐.建三江应宿闸记[C]//闫彦.浙江河道记及图说[M].北京:水利水电出版社,2014:42-43.

[21]南开大学地方文献研究室、杭州市萧山区地方志办公室.萧山县志稿[M].天津:南开大学出版社,2010:85-155.

Historical Study on Sanjiang Gate

CAI Yan

(Shaoxing Library, Shaoxing 312000, China)

Abstract:Qiantang River, Caoe River and Qianqing River join together in Shaoxing. Several water conservancy projects conducted in Northern Song Dynasty made technical preparation for the construction of Sanjiang Water Gate in 1537, which performed great effect in fighting against the threat of salt tide, in discharging and avoiding disaster, as well as in irrigation and shipping. Because of the northward Qiantang River in Qing Dynasty, Sanjiang mouth silted up increasingly, the function of the gate gradually declined, though still in work. After the founding of new China, a comprehensive renovation of Sanjiang Gate was conducted. The cutting and evolution of Sanjiang Gate reflects the perseverance and intelligence of Shaoxing people in transforming the nature.

Key words:Shaoxing; Sanjiang Gate; evolution

中图分类号:k928

文献标志码:A

文章编号:1008-536X(2016)02-0007-07

作者简介:蔡彦(1975-),男,浙江绍兴人,副研究馆员,从事浙江史、水利史的研究工作.

收稿日期:2015-09-26