翩翩浊世两公子

2016-04-14张宪光

张宪光

刘公鲁

陈巨来《安持人物琐忆》有两处写到了刘公鲁,一处是蒋谷孙利用陈氏赚买冷吉臣的绢本巨幅秘戏图册页《宴寝怡情图》,一处是公鲁因为脑后的辫子与赵叔雍斗嘴。赵氏问公鲁:你这条豚尾哪一天可剪掉啊?公鲁大愠,回答说:你们家祖宗都有的啊!两人为此几乎动起手来。蒋谷孙为密韵楼后人,刘公鲁是刘世珩玉海堂大公子,赵叔雍是当时海上巨富赵凤昌的独生子,均为沪上响当当的富二代,不过三个人的做派颇有不同。蒋谷孙在父亲经商失败之后摇身一变,转行为一个高级古董商,对书画鉴定造诣极深,坑蒙拐骗的事干了不少。赵叔雍词学甚佳,可惜后来做了汉奸。唯有这刘公鲁整日拖着个大辫子,招摇过市,人尽笑之,亦不管不顾。相比蒋、赵二位的长袖善舞,公鲁的书痴气更足。

近代的官僚,一旦宦囊丰厚而仕途不顺,每每即留心于金石文献,或收藏自怡,或刊刻寿世,几无例外。大概宦事扰攘凶险,不若金石书画之颐养性情,不若征文考献之涵泳沉潜。刘世珩虽然也是世家公子,可是无纨绔气,早岁有用世志,于两江财政商业颇多谋划,积累了不少财富。辛亥革命爆发后,即避兵沪上,从此不问世事,转而“留心艺事,刊布要集,沾溉词林”。世珩子公鲁(1901-1937),乳名虎子,名之泗,号畏斋。大概是受父亲“拼命存古”的影响,公鲁自幼即留心书画文献,尤其喜爱董其昌的书法尺牍。他在《董思翁尺牍》题跋中说:“余髫年即喜董书,凡友好中藏有香光书者,无不假读。而尤爱思翁尺牍,盖思翁书画传世虽多,而尺牍殊不易觏。以其皆干烦请托之辞,均不署款,故非正法眼藏,不能辨之。”(《蛾术轩箧存善本书录》)公鲁题跋的这册董氏尺牍,原为刘铁云旧藏,后归著名画家吴子深,于是殷勤转抄,可见其多么喜爱董其昌的书画。前段时间看到网上有一篇谈论公鲁旧藏《须静斋云烟过眼录》的文章,提到关于“修羽”其人的一段考证,可见他十分熟稔与董氏有关的掌故。据当时邮票大王周达致公鲁的一封手札,公鲁还曾将董其昌的一幅画卖给周氏,索价“毛诗之数”,周氏则还以大洋二百。这大概是世珩去世以后的事。

世珩刻书极富,多倩当时名家校勘审定,《聚学轩丛书》出萧敬孚手,《暖红室汇刻传奇》出吴瞿安、刘凤叔手,影宋各种或出缪艺风、李审言手,而公鲁则曾从审言、震钧等人问学,诸人信札中多有与公鲁有关的琐事。李审言致世珩札云:“令郎诗文颇有见地,以读书甚少,须积材料。每日到馆须十一点钟,请问日短尚有几何?夜间不睡,酷学乃翁。所好太多,常以东坡‘多好竟无成,不精安用夥戒之,可否家书中示以须多读书,杂好稍减去一点为妙。渠普通议论已具数分,加以读书,则无往而非道也。硕甫聪明,既不肯竟学,详所望者,公鲁耳。做先生不是如图人家钱,如雇工等也。”(彭长卿编《名家书简百通》)审言的这封信,是当时塾师与家长沟通的一封妙信,主要有两个内容:一是自夸我这个家庭教师有多好,然后就是抱怨少爷每天十一点才到馆读书,而且各种乱七八糟的爱好太多,不能专心读书,所以向世珩告状,让他抽空在书信里教导教导一下公鲁。可见读书时的刘公鲁,就不是个安分守己的角儿,“杂好”太多,读书太少,这正是仰慕斯文的富家公子大多一事无成的病因。

公鲁颇好书法,唐晏、章梫书信中均有与之谈论书学的内容。公鲁向老师唐晏询问“作书转折之异”,唐回答说“自古书法有二,不出篆隶二者而已。篆利用转,隶用折,然亦不过方圆二法而已”,并大谈一番“转折”演变的历史。唐晏、公鲁起初喜欢康南海,所作书法亦似南海,章梫劝诫他说:“英年岁月可贵,当努力从事其大者、远者、要者,立志求千载之名,不求时誉。斩去许多枝叶,方能成一大木。寻常人不足语此,老弟英年卓荦,故敢相商。”这封信作于一九二二年,公鲁正是二十二三岁的样子,所以章氏寄望殷殷。今天所能见到的公鲁手札甚少,刚劲中不乏柔媚,很注重书法的转折。

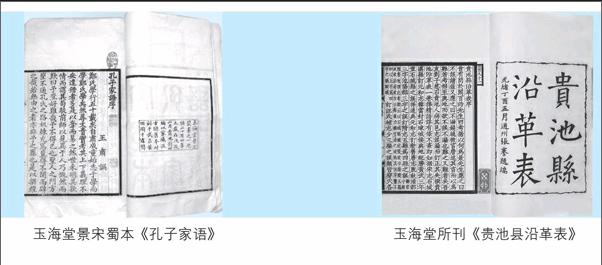

贵池刘氏素以藏书、刻书名重一时,然而也有人对刘家所谓的宋本有所怀疑。伦明诗云:“贵池刻书爱仿宋,成就武昌陶子麟。本来未见中郎貌,究是中郎是虎贲。”并且更进一步说道:“贵池刘世珩,精鉴藏,刻书好仿宋,皆出武昌陶子麟手。所刻如《孔子家语》《陶诗》《杜诗》之类,余终疑是明翻宋本,非果宋本也。凡陶氏所刻之书,皆作如是观。”这个话其实是很厉害的指责,可惜刘氏后人竟无一人站出来说句话,这是因为刘氏所藏宋本不少都已毁于火,或已底本不存。王欣夫《蛾术轩箧存善本书录》云:“(《巨鹿东观集》)宋本由武进费念慈家归玉海堂。昔晤刘君公鲁,云其先人于一九一八年秋携此与宋蜀大字本《孔子家语》、元贞本《论语注疏》、元本《草堂雅集》,寓浦口之大安栈,不戒于火。此帙适有友人借阅,幸免灰烬。”此宋本《东观集》有黄丕烈跋语,后归潘氏宝礼堂,并捐入北京图书馆。又据世珩致缪艺风信,陶诗宋本确实在刊刻时遗失了,而后用他本补刻,同时还遗失了其他书籍,可见伦明的指责并不是无中生有。傅增湘也认为玉海堂所藏宋本不多,其《题宋茶陵本淮南子》诗云:“癖古耽书聚学轩,圣庼秘笈此为尊。”小注云:“此书得之贵池刘聚卿家。聚卿嗜古好学,传刻古籍至多,《聚学轩丛书》最为巨帙。藏书甚富,而宋本无多,此书在其中要为上驷。”(《藏园群书题记》)似对玉海堂藏书亦不甚推许。玉海堂藏宋元本书似不止此,如台湾中央图书馆藏有宋椠残本《魏书》(宋元明递修九行本)、元大德刊本《北史》,均有公鲁一九三五年六月写于太平巷固庐的手跋。玉海堂藏书中还有一部著名的宋版书《杜陵诗史》,“七七”事变前后以二千五百元的价格抵押给王季常,由于刘氏后人无力赎回,遂归王氏所有。后来此书被仆人盗卖,三十多年后始重现民间,被苏州图书馆收藏。此外,张元济写给公鲁的信里,提到广勤堂元刊本《杜诗》、宋本《草堂诗话》,也应当是刘氏藏书的上品。仅从藏书的角度来说,玉海堂或许算不上当时一流的藏家。

聚学轩藏金石拓本甚富,光绪庚子所编《铁如意馆金石目》已经有三千九百余种。后来又以三千金收藏了叶昌炽五百经幢馆中的碑刻石墨,再加上自身所藏,共计七千多件,以一万元的价格让归潘景郑先生,最后由潘先生捐给了合众图书馆。潘景郑云:“公鲁存时,颇以所藏自夸,谓艺风之下,无可比拟,然终秘不示人也。丁丑之难,公鲁病死,藏箧亦旋散。”(《著砚楼读书记》)他曾将家中所藏古玺小印亲自手钤,制成《畏斋藏鉨》,分赠亲友。公鲁复好抄书,有“贵池镏氏畏斋抄本印”。玉海堂亦藏有诸多古书画,其详情不明。世珩曾购得唐周昉绘《贵妃出浴图》,或为其藏品之冠,后公鲁悬诸室中二十年,抗战中被日寇掠至满洲国,又辗转归苏联列宁博物馆。上世纪三十年代初,著名画家、书画鉴定家吴湖帆曾经看过其中的一部分藏品,真赝间杂,已佳什无多。

关于公鲁其人,郑振铎有一段描述为人熟知:“公鲁为人殊豪荡,脑后发辫垂垂,守父训不剪去。时至上海宴游,偶作小文刊日报上。我和他曾有数面缘。他尝有信向我索清人杂剧,作‘国朝杂剧,可知其沾染‘遗少气味之深。‘八一三后,敌军进苏州,他并未逃走。闻有一小队敌兵,执着上了刺刀的枪,冲锋似的,走进他家。他正在书房执卷吟哦,见敌兵利刃直向他面部刺来,连忙侧转头去,脑后的辫子一摇晃,敌兵立即鞠躬退出。家里也没有什么损失。然他经此一惊吓,不久便过世了。他家境本不好,经此事变,他的家属自不能不将藏书出售。但愿能楚弓楚得,不至分散耳。”(《求书日录》,见《西谛书话》)公鲁似二十世纪三十年代初已迁居苏州,吴瞿安一九三一年十月间曾为公鲁所藏《仇十洲洛神图》题跋,并到太平巷刘斋观赏藏品。有一天,瞿安与藏书家邓孝先、王荫嘉一起到刘斋饮酒,并纵观所藏,看到的古书有钱氏述古堂旧抄《广卓异录》、元本《杜工部集》、元本《传灯录》、明弘治黑口本《礼记》、唐藩本《文选》、三朝本《晋书》等,画有《杨西亭吴门十二景册》《赵?叔端午节物图》《吴冰仙花果轴》等,似皆非玉海堂上驷,或许当时公鲁尚未把最佳藏品带至苏州寓所。迁苏后,公鲁终日埋头于金石书画及古书校勘中。韦力先生藏有一册《云间韩氏藏书目》,有公鲁题记:“乙亥正月廿六日夜,陈渭翁自海上来访,因出金石书画墨本共观,鬯谈至午夜始去。适手边有此目,略一翻检,并识所见于眉。陈云渠近得莫郘亭先生手抄《复古编》,批校满纸,题识至多,附记于此。公鲁坐弟三子重熙床沿书。时苑伊夫人相伴,钟鸣三下矣。”(《芷兰斋书跋续集》)字迹遒美流利,亦不乏骨力。公鲁留下的题跋,多写于这一年。他在虞山钱氏述古堂抄本《广卓异记》题跋中写道:“乙亥五月,上海涵芬楼欲假影印,乞拔可年丈绍介索之,余因花近楼主开八秩寿祝,携之行笈,午节夜五鼓,逆旅客散,信笔识此,并倩内子录《敏求记》一则于后,时东方既白久矣。”(《标点善本题跋集录》)大概当时颇得夫唱妇随之乐。他的死带有传奇色彩,正是书痴的死法,只是未能人尽其才,将其藏书一一撰写题跋以得不朽,惜哉!

公鲁熟悉戏曲掌故与昆曲沿革,善度曲作戏,曾与荀慧生等合演《穆柯寨》。然不善治生,有烟霞癖,靠变卖父藏过着潇洒的生活,不甚通世故。世珩藏有黄丕烈、潘榕皋等题咏的《芳林秋思图》,为改七香所绘,连吴湖帆也以为“诗书画三者皆绝,洵文房妙品也”。公鲁携至海上,为人赚夺,几乎惹出了官司。他去世以后,家人将玉海堂藏书售卖,其大头部分被著名书贾孙伯渊收购,并经郑振铎之手收归国有。郑先生在《求书日录》中说:“博山来谈,约定下午至孙伯渊处看玉海堂书。二时许,偕博山同赴孙处。先看目录,不过十多部书,佳品不少。按目看书,一部部翻阅一过。玉海二百册,确是元刻元印本。与后来所谓‘三朝本,补刻极多,字迹模糊不清者截然不同。其他元刻本数种亦佳。戏曲书凡二十余部,以明刻本董西厢、张深之本《西厢记》及有附图的原刻本画中人为最好,余皆下驷耳。刘氏尝刻暖红室汇刊传奇,意其收藏善本戏曲必多而精,实则浪得虚名也。伯渊索价二万五千金。当答以考虑后再商谈。”这批数量不多的劫后藏书最后以一万七千元成交,实际上已不太能代表玉海堂藏书的原貌。

收藏一道,聚散本无常,能够陪着那些珍本秘籍走上一段,已是人生的无上福分。而今拍场上刘氏翻刻暖红室传奇的价格已翻到了令人咋舌的地步,大概是公鲁没有想到的吧。

邹百耐

我在《钓客闲话》一文中曾说,跟屈伯刚合伙开书铺的邹百耐要算是老子藏书儿卖书的书林“钓客”,却不是一个真懂书的人。最近读吴梅《瞿安日记》及吴湖帆《丑簃日记》,感觉有些冤枉了他。

百耐原名绍朴,为翰林侍讲福保之子,据说家有藏书十余万卷。福保(1852-1915)字咏春,号芸巢,丙戌(1886)科榜眼,曾多次充任乡试、会试主考官,对于维新变法不以为然,遂开缺回籍,后任存古学堂总教,著有《读书灯》《彻香堂经史论》《彻香堂诗集》《文钥》等。清室覆亡,福保忧愤不已,从此只啜饮粥食,不啖干饭,有诗云“剩有盖棺三品服,我生终古大清人”,以遗民自居。临殁之前,作自祭文、诗若干及自挽联,分送亲友题跋唱和,后以《巢隐老人自祭文、呻吟语、自挽诗联》为名影印出版,其中一部分稿件即百耐所抄。吴梅《蠡言》载:“元和邹芸巢,少以制艺负盛名,通籍后,锐意读书,收藏颇富。辛亥国变后,杜门不出,以文史自娱。所作诗稿名《倩沟诗》,盖隐‘清侍讲三字,犹郑所南之本穴世界也。”又张伯驹《素月楼联语》载:“(福保)入民国后槁饿不出。陆润庠凤石亦居苏州,不问世事。两人尝至天平山高义园相晤。邹卒,陆挽以联云:‘极乐国距三千界而遥,此处有干净土,君乃先往;高义园才七十日之别,其言如广陵散,吾不忍闻。语极真挚凄恻。”今天看来,他的遗老立场有些可笑,当时却是很真挚的一种政治态度。自进京为官,二十余年“得钱且买奇书读”,聚书不已,与书贾们保持着良好的关系。其《读书》诗云:“积书何异积财难,既省衣裘又减餐。六十年来三万册,都从辛苦得奇观。”《淮南鸿烈解》题跋自言“别无他嗜,唯旧本古书,爱如性命”,明嘉靖刊本《墨子》题跋则说“年来减衣缩食,锐意购书,以图南面百城之乐”,全是一副书痴腔调。光绪二十三年(1897)秋天,著名书贾侯驼子给他送来了一套旧抄残本《明史列传》,为徐乾学手辑本,福保大为心动,遂不惜血本购之。他在该书题记中说:“是书纸墨精良,古色古香,令人爱不忍释,奈索值奇昂,非吾侪寒士所得问津,然秘笈难遇,余亦断不肯舍,商之再三,竟以银饼千枚易之,谨藏箧笥。今日坐而无聊,爰题数语,告我子孙,世世宝之。”(以上所引题跋均见《标点善本题跋集录》)题跋时正值旧历五月,他还穿着薄棉衣。百耐的生卒年,历来不详。最近翻阅上海图书馆所藏抄本《彻香堂诗集》,其中福保《朴儿婚事礼成赋此记之》诗注云:百耐于光绪十九年(1893)旧历九月十一日生于北京绳匠胡同,与其父同月同日生,故小字曰喜。福保四十二岁得子,对他寄予厚望,可能没有料到百耐会以书贾的身份度过一生。

民国时期苏州的书铺多集中在观前街和护龙街上,据长泽规矩也所记,进入稍嫌狭窄的护龙街,从南边数第一家是艺云阁,紧挨着的就是百拥楼、适存庐,文学山房则位于北边路东。与其他书贾不同,邹百耐或许可以被称为是一位“雅贾”,百拥楼有时候承担了一个文化沙龙的角色。他交往的人物,多是吴中一干书画家和文人,如吴湖帆、吴瞿安、陈子清、潘博山、景郑兄弟等,“百拥楼”匾额即由湖帆所书。潘景郑《刘泖生校抄本墨史》跋云:“此册为吾邑邹咏春先生芸碧巢故物,藏印可证。咏春先生哲嗣百耐,与余夙有契好,曩年曾设书肆于吴中,曰百拥楼,余旦暮过值,一鳞半爪,时有所获。”吴梅与屈伯刚、邹百耐均十分熟稔,还为穆斋书肆投入了七十元的股本,常到百耐处观书。据《瞿安日记》一九三三年六月二十二日条,他和吴检斋一同到百耐处:“时新自蠡口购书卅箱,因得继观一切。如《世德堂六子》、嘉靖本《文温州集》、嘉靖南监本《辽史》、洪武初印《元史》、芥子园《金瓶梅》皆佳。他如不经见者,如宋翔凤《浮溪精舍丛书》《静志居诗话》《抱犊山房集》及曲本多种。余仅购《砚缘集录》、《静志居诗话》、《梦园杂记》、《昌谷诗注》二种、石琢堂刻《林和靖集》而已。”这批书二十多天后送到瞿安家中,瞿安十分满意。不仅如此,瞿安的《霜厓三剧》也委托百耐代为销售,花了上百元的广告费进行宣传。一九三三年初,吴湖帆、彭恭甫等人组建“正社书画会”,意在研习书画,“取法纯正,并趋雅音”,“为国家文化生色,为三吴艺术争荣”,后来叶遐庵、张大千也加入进来,阵容不断壮大。百耐亦是其中一员,是文人雅聚的热心组织者。一九三四年元旦,“正社展览会”即在“百拥楼”举行。后来“正社”的书画作品曾到北平、南京展出,声誉甚隆。

百耐不仅是一位“纵览天水、奇屋温诸刻本”的书贾,还和两部藏书目录有着密切的关系,一部是他编纂的《云间韩氏藏书题识汇录》,一部是由他印刷的《思适斋集外书跋辑存》。在近代书史上让他足以傲视其他书贾的,便是他作为松江韩氏读有用书斋藏书售卖的经手人,同时还编纂了《云间韩氏藏书题识汇录》。据《丑簃日记》,在运作韩氏藏书的过程中百耐始终与吴湖帆、潘博山等人泡在一起,一九三三年七月初几个人几乎天天碰头。《丑簃日记》七月四日条云:“博山来,余尚未起,约午后一时往观韩氏书。与百耐、博山、王欣夫等同至金城银行保管库阅书。所有宋元本及明钞校本都百余种,最佳者为北宋《荀子》及《战国策》、《东坡集》(残本)。又南宋刻《晋书》《礼记》《三国志》《昌黎集》《壶山集》,多残本,而皆极精。元刻《梦溪笔谈》,至佳。毛钞宋词五册,虽精,惜非影宋。四时后归……夜饭后百耐、博山同来,长谈,研究书目价格事。”这批藏书于十二月一日在沪出卖,其详情以王欣夫所记最生动:“至冬十二月一日,在沪赁屋出售,日出十余种,各标价,邹君经纪之。余携叶遐庵、张芹伯、陈澄中、吴湖帆、潘博山及平贾日往观焉。澄中首以万金得熙宁本《荀子》,诸君皆兴会飙举,于是标价益高。一小册必数百金,犹竞购不下,晨到稍迟即向隅,余以措大徒呼负负耳。大致宋椠多归澄中,黄跋本多归芹伯,谷孙所得悉归潘明训,平贾所得悉归周叔弢,余不过一二畸零而已。”这简直就像一场非正式拍卖会的现场直播,热闹非凡,可算是当年沪上大书痴们的一件盛事。

另外,特别值得一提的是百耐编纂的《云间韩氏藏书题识汇录》。这书确实存在不少问题,因此我曾说这本《题识汇录》应是“韩氏后人编撰的《藏书志》的一份不全抄本,且错误百出,从反映韩氏藏书原貌、全貌的角度着眼,更应出版的似是《藏书志》,这不能不说是一个小小的遗憾”。现在看来,这个话也有些责人太甚。去年岁杪,我和王亮兄到南京图书馆访书,见到了韩氏后人编撰的《藏书志》稿本。此稿本原为黄裳先生旧藏,所载二跋与《来燕榭书跋》中《读有用书斋藏书提要》文字有异,大概后来有所修订。这个稿本次序混乱,繁简失当,根本不适合出版。百耐编定本亦不甚佳,吴瞿安在日记中就曾说它“误字至多”“特未善也”,而较之韩氏稿本,已经算得上经、史、子、集各安其位,二者不可同日而语,故百耐实为松江韩氏藏书事业之功臣。

关于顾千里书跋,当时几乎同时出现了蒋祖诒、邹百耐的铅印本,以及王欣夫的木刻本,也算是当时一个小小的书林公案。《思适斋集外书跋辑存》署名蒋祖诒会辑,邹百耐增印,其实是不光彩地剽窃陈乃乾辑本而成。此书有百耐跋,略云:“今秋过蒋氏密韵楼,与谷孙纵谈之余,旋出顾氏思适斋书跋一编示余,曰:‘此数年来辛勤孴辑所得,子其有以补苴之乎?余受而读之,俱为原集所未录者……吾深叹谷孙思力之深与取舍之谨,非浅见者流以多为贵可比也。”把谷孙辛苦辑佚的情状描绘得活灵活现,实际上不是那么回事。《思适斋集外书跋辑存》新书介绍于一九三六年一月三十日在《大公报》刊出以后,白蕉发表《关于顾千里书跋之辑刊》一文,其中说:“远在十五年前,海宁陈乃乾已经从事于此,当时王静安、丁芝生、傅沅叔、孙星如诸人均尝代为蒐辑……后副稿被蒋谷孙祖诒借去,久索未归。”因此,所谓蒋谷孙辑本,实际上是攘窃而来。不过,白蕉认为王辑也是以陈辑为蓝本则谬甚,于是王欣夫在《逸经》上发表了《书〈关于顾千里书跋之辑刊〉后》,附录了陈乃乾的两封信,并指出自己辑录的数量是蒋氏刊本的三倍。王氏文章发表之后,未见其他回应,实情可想而知。潘景郑先生为该书撰写序文,说谷孙“淹雅好古”大概是不错的,又说他“近于黄顾校跋,搜讨尤勤”,则恐怕是和百耐一起受了蒋氏的骗。

长洲吴氏与邹氏世为姻娅,以至于当时邹氏族人戏谓瞿安:邹氏生女,专为吴氏作媳妇。瞿安应之曰:“他日吾族生女,当可奉还若干,以求平均如何?”可见当时吴中近亲通婚的风尚。瞿安之妻与百耐为从兄妹,故瞿安与百耐交往至密。其为《云间韩氏藏书题识汇录》作序,云:“百耐少席华胄,壮宦京曹,又身当盛年,正指顾风云之日,乃垂翅南下,隐迹蠹余,知必有无通无告之苦。而后甘守闾里,随灵威之老人,作食字之脉望,此其间有未可言者在也。”这话大有深意。或许,百耐真的是一位书中隐者。