镇原县农村土地承包经营权流转问题探讨

2016-04-12王娜娜

摘 要 农村土地流转是一项政策性强、涉及面广、工作复杂度高的系统工程,是在农村土地承包经营权有效存在的条件下,在不变更农村土地所有权性质与农业用途的基础上,将具有物权性质的土地承包经营权或者从该物权性质的土地承包经营权中分离出来的某些权能等具体民事权利转给他人。农村土地承包经营权流转形式因地而论,一般有转让、转包、出租、互换、入股、继承等几种形式。基于对西北欠发达的甘肃省镇原县农地流转的实地调查和思考,指出镇原县农村土地流转过程中存在土地产权不明晰、市场机制不健全、社会保障不完善等重大问题,进而提出建立和完善土地流转机制、完善农村社会保障制度、完善土地流转相关法规等有效推进农村土地流转的对策建议。

关键词 农村土地;承包经营权;流转;甘肃省镇原县

中图分类号:F321.1 文献标志码:C DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2016.25.029

知网出版网址:http://www.cnki.net/kcms/detail/50.1186.s.20161010.0946.007.html 网络出版时间:2016-10-10 9:46:00

中国是农业大国,土地是不可再生资源,特别是农村土地面积有限,且呈逐年减少趋势。历年来,中央及地方政府高度强调“三农”问题的解决对于实现我国农业现代化具有非常重要的意义。党的十八届三中全会关于土地改革条文中明确地赋予了农民以土地为主的财产权利[1]。2015年中共中央、国务院印发了《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》,要求围绕建设现代化农业的目标,加快转变农业发展方式[2],这些举措有利于有序推动农业产业现代化、确保亿万农民迈入全面小康社会,同时也为建设农地流转市场提供了良好的政策保障。农村土地流转包含两方面内容,即土地所有权的流转和土地使用权的变动,但依照土地管理相关法律规定,农地流转为不可逆转的单向流转,表现为国家征收土地。因而一般意义上的农地流转是指土地使用权在差异化经营主体间的流动和转让,实际是市场化的农村土地使用权[3]。本文以西北欠发达的甘肃省镇原县为例来研究农村土地流转过程中的问题,探讨影响农地流转的因素,提出健全土地承包经营权流转市场的建议,促使土地资源利用效益最大化。

1镇原县农地流转的基本特征

1.1镇原县基本情况

镇原县位于黄土高原,地处甘肃省东部,庆阳市西南部,东临西峰区、庆城县,西靠宁夏,北接环县,南临平凉[4]。平均海拔1500 m,其中最高海拔1767 m、最低海拔1011 m,高差达756 m。镇原县所辖乡镇19个,居委会7个,村委员会215个,村民小组1991个,总人口53.13万,农业人口49.38万,属于典型的农业县。

1.2镇原县土地流转现状

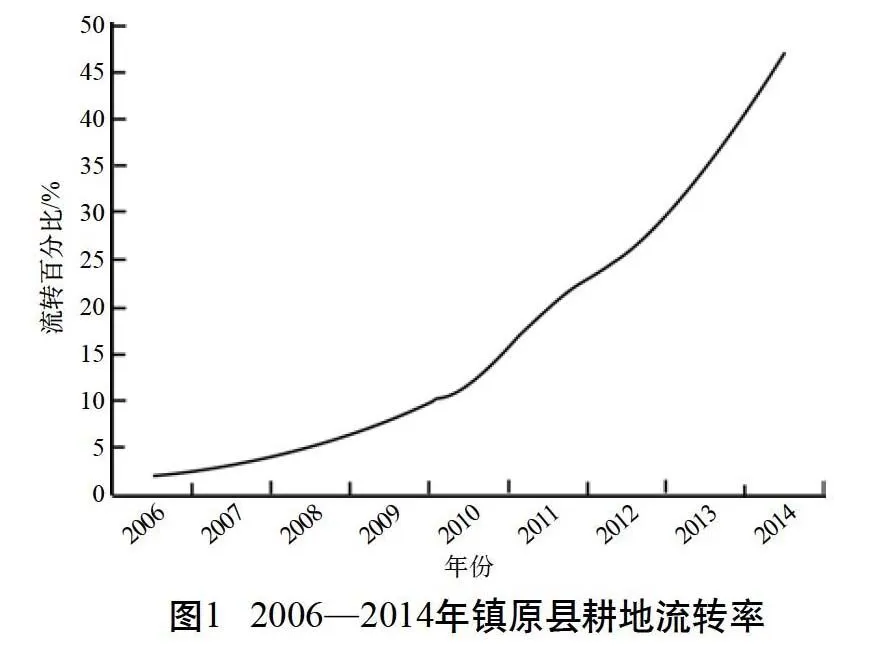

经2016年初调查,全县土地流转面积共1.81万hm2,占承包耕地面积的12.17%,涉及农户4.9万户,占农户比率43%,其中,千亩流转点共3个,农民合作社555个,全县农地流转所得收入占农村经济总收入的26%。镇原县土地流转速度呈逐年递增态势,图1可直观反映出2006—2014年的耕地流转速度。

目前镇原县农村土地流转的主要形式为土地转包。截至2016年3月底,镇原县土地流转按流转方式可以分为以下几种形式:转包8640 hm2,占47.75%;转让747 hm2,占4.09%;互换2153 hm2,占11.86%;出租5440 hm2,占30.07%;股份合作627 hm2,占3.44%,其他形式507 hm2,占2.79%。以土地流转去向看:转入农户的8860 hm2,占49.01%;转入专业合作社的5060 hm2,占27.97%;转入企业的2300 hm2,占11.79%;转入其他主体的1893 hm2,占11.23%。

1.3镇原县农村土地流转特点

1.3.1 流转土地地形平坦,可利用率高

(1)流转的多为地势平坦的土地,面积大且土质稳定,出现气候灾害时不易发生大量水土流失及农作物大规模减产的情况;(2)流转的土地交通便利,方便种植相应的经济作物,购买和运输农作物生长所需的肥料等;(3)流转的土地采光面积充分,农作物生长良好。

1.3.2 流转土地价格稳定,权限时间长

镇原县主要种植小麦、玉米、大豆等作物,土地流转以每年每667 m2年产250 kg小麦作为标准,等价为500元/667 m2。如果当地每667 m2年产超过250 kg,以实际产量折算成相应的价格;当地每667 m2年产等于或者低于250 kg,均按照500元/667 m2计算,流转土地价格较为稳定。镇原县内流转的土地用途多为苹果树种植,苹果树每15 a为1个生长周期,将15 a作为流转期限,流转的期限较长。

1.3.3 流转土地用途单一,产业种类少

镇原县土地流转用途基本是苹果树种植,少量用于工业或者其他,流转土地用途较为单一。县内目前从事杏子、黄花菜生产加工企业近40家及其他相关厂家120多家,皆属于小型工厂。镇原县土地属于旱区,因此需要培育可抗旱农作物。该区土壤为碱性,需要选择适宜在碱性土壤上生长的作物以达到丰产的效果。通过国家相关部门检验和试验,总结出镇原县是较适合种植苹果树的地区。

1.3.4 经济效益增长缓慢,见效时间长

苹果树种植初期投资大,效益小。果树栽种过程中存在以下困难:(1)资金压力。果树种植前五年时间无任何回报,每年需要投入资金进行果树维护工作,若资金来源不稳定,很难维持五年时间。(2)技术风险。苹果树易出现病变,若没有成熟的技术支撑,容易出现果树病虫害问题。(3)市场风险。果树产业日渐增多,市场膨胀,容易发生果实滞销的风险。

2镇原县农地流转的模式与问题

2.1农地流转形式及其取得的初步成效

镇原县在土地流转中形成了以下几种典型的流转形式,并取得良好的社会经济效益。

2.1.1 “能人”带头流转

镇原县以兴村富民为主要目标,积极引导种养合作大户、党员模范户等各类能人巧匠参与农村土地流转,带头成立土地流转合作社和各类种养专业社。目前成立苗木种植经营社、玉米种植经营合作社及种植经营专业合作社,具有良好的社会经济效益。

2.1.2 “家庭农场”流转

中央1号文件出台后,乡镇各级部门将建设新型家庭农场作为促进美丽新农村建设的一项重要任务来执行,鼓励外出创业人口返乡整理闲置地,转包无劳力耕作的土地发展种养合一的家庭农场。目前注册成立了鸿运家庭农场和正阳家庭农场,流转土地共计126.7 hm2。

2.1.3 村集体经济流转

镇原县针对长期未在家且自愿退还土地承包经营权的农户、农民长期无力耕种以及因异地搬迁导致耕作不便的土地,由村集体经济组织按照年限进行有偿承包,再将承包的耕地转包给种养专业大户以及有能力耕种的普通农户和企业。

2.2农地流转存在的问题

2.2.1 市场供需不平衡,商家农户顾虑多

农村农业经济效益低,加之镇原县耕地大多处于山坡丘陵地段,面积小而分散,无法进行机械化作业,同时农业生产成本居高不下,农产品出售时较高的费用致使投资成本增加,土地流转面临市场和经济环境的双重压力。目前,在土地流转中农民与商家信息不对称,需流转大片土地的商家找不到流转农户,导致规模经营受限[5]。

2.2.2 土地产权较模糊,流转缺乏稳定性

农村土地产权边界不清晰表现在两方面。(1)土地边界没有明显标志,未做准确划分,土地流转过程中产权归属不清晰,承包方要考虑流转风险,流转土地缺乏稳定性;(2)土地产权证上也未明显标志具体土地边界,导致农户在耕种过程中容易发生边界纷争。

2.2.3 土地流转环境差,流转信息不对称

目前,镇原县农村土地流转市场环境不对称。意愿转让土地的农民不能及时找到合适的受让者,而土地需求者又找不到合适的出让方,土地流转仅仅处于小范围农村及农户之间,未实现土地资源利用效益最大化。农村土地流转中介组织的缺失,使得原本可作为商业用途流转的土地,变为普通农地流转,流转规模和效益不理想。

2.2.4 流转带动就业差,劳动力剩余普遍

(1)土地流转后,较多的农民涌入城市,工作压力加大,农村地区留守老人、留守儿童增多,生活水平难以保证;(2)农民被土地承包商辞退会产生较多矛盾,流转后的土地若产生较大效益,农户易产生不平衡心理;(3)城市农民压力大,返家后成为剩余劳动力。

3对策建议

3.1建立和完善土地流转机制,确保农民放心流转土地

(1)完善土地流转的政策指引制度,齐头并进促进土地流转[6]。(2)健全土地流转的效应机制。通过建立嘉奖集约化经营体制机制,激励更多的农村巧匠和专业种养大户加入农地流转[7]。(3)完善流转协调机制,减少纠纷。

3.2加强农村社会保障制度的完善,强化农地流转的基础

逐步实现农村医疗保险、养老保险、大病救助等全覆盖[8];同时政府部门在政策和财政上对农业予以倾斜扶持。尽可能提高对农民教育和培训的投入水平,提高农民素质和就业能力,让更多的农村劳动力投入到其他产业中去,活跃农地市场,推进农地流转。

3.3完善土地流转相关法规,保证农地流转工作有法可依

农地流转过程中需要牢牢坚守依法、自愿、有偿流转的原则,鼓励流转形式的创新[9]。政府相关部门应出台关于农地流转的专项规制以及制定土地流转的相关政策来保障流转土地的效益。同时应设立流转仲裁机构,切实规范土地流转双方的行为。通过推进土地流转,促使农业人口受益。

4结论

经过对镇原县农村土地承包经营权流转的现状、特征、模式的调查分析,认识到目前全县农地流转尚存在服务体系不健全、规范性不强、流转示范区引领带动作用不明显、对土地流转内涵认识不到位、流转机制不健全等问题。建议采取以下措施促进镇原县的农地流转:(1)在农地流转的过程中要继承抓点示范的流转经验,培育乡、村示范点;(2)增加对农机专业合作社和社会化服务组织的扶持以提高规模经营水平,解决劳动力短缺的问题;(3)在信息发布、纠纷仲裁等服务体系建设,价格机制确立,流转模式创新等关键环节上突破创新;(4)建立土地流转风险防范机制,维护流转双方的合法权益[10];(5)培育和发展新型农业经营主体,在接纳工商资本进入的同时,更要注重培育更多能人大户,确保农户土地承包经营权收益;(6)健全土地流转相关规定,制定完善的土地流转法律文件,确认和规范农村社会保障的范围和对象,为农地流转提供良好的实施环境;(7)加强政策宣传力度,提高群众对土地流转政策的知晓率和流转积极性,在促进农地流转高效运行的同时提高农村经济发展水平。

参考文献:

[1]邵光磊.十八届三中全会关于土地流转改革制度分析[J].吉林农业,2014(4):1-2.

[2]张征.2015年中央1号文件解读之二转变农业发展方式加快建设现代农业[J].农村工作通讯,2015(4):13-15.

[3]胡麒军.论我国农地产权制度变革[J].甘肃农业,2004(7):1-2.

[4]王莉耿,占军.民国时期甘肃省镇原县粮食作物种类及种植规模研究[J].唐都学刊,2011(5):88-92.

[5]何京蓉,李炯光.农村土地流转状况调查与分析——基于三峡库区7个乡镇23个村的调查[J].经济问题探索,2010(3):163-167.

[6]丁艳.农村土地流转问题及应对策略分析[J].现代经济信息,2015(18):81.

[7]许开录.甘肃农地承包经营权流转调查与分析[J].农业经济与管理,2012(2):36-42.

[8]刘晓静,吴梅娟.构建农村社会保险体系问题研究[J].河北师范大学学报(哲学社会科学 版),2011(4):60-64.

[9]刘守英.按照依法、自愿、有偿的原则进行土地承包经营权流转[J].求是,2003(5):36.

[10]杨孟.关于农村土地流转的认识[J].中国经贸,2014(4):204.

(责任编辑:丁志祥)