中国出口贸易的本地市场效应及其作用路径研究

2016-04-12代鹏

代 鹏

(辽宁大学 经济学院,沈阳 110036)

中国出口贸易的本地市场效应及其作用路径研究

代鹏

(辽宁大学经济学院,沈阳110036)

[摘要]根据偏好相似理论和国家竞争优势理论可知,本地市场需求水平也是促进一国出口贸易的重要因素之一,为了检验中国出口贸易的本地市场效应及该效应作用路径的存在性,本文以中国1990-2009年数据为样本,就不同贸易方式下中国出口贸易的本地市场效应及其作用路径进行了实证分析。实证结果表明,对于各贸易方式而言,中国出口贸易的本地市场效应均显著存在,且外商直接投资和技术进步是该效应得以实现的重要传导途径。

[关键词]本地市场效应;出口贸易;传导途径

一、引言

改革开放以来,中国出口贸易增长取得了举世瞩目的成绩,贸易出口额由1978年的99.5亿美元增加到2014年的2.34万亿美元,36年间增长了235倍,并于 2009年超越德国,跃居世界第一大出口国。随着中国出口贸易的快速增长,有关中国出口贸易增长的驱动因素研究备受实践部门和学术界的关注,国内学者大都从传统要素禀赋优势视角来分析我国出口。然而,随着全球价值链分工程度的不断深化,传统的劳动力和自然资源禀赋已难以继续支撑出口的增长。鉴于出口贸易在中国经济发展中的重要地位及国际国内经济贸易发展形势的新变革,探索中国出口持续增长的动力源,并构建中国出口竞争新优势直接关系到我国由贸易大国向贸易强国转变的成败。

近年来从新贸易理论和新新贸易理论角度来探讨我国出口现象的研究逐渐活跃,尽管大都研究结论均支持了本地市场效应的存在性,但未能对本地市场效应影响出口贸易的内在机理进行深入研究。本文研究试图回答以下几个问题:本地市场效应在我国是否存在?本地市场效应通过那些途径影响出口贸易?

二、文献综述

Krugman(1980)和Helpman and Krugman (1985)首先利用单一生产要素、两国、两种部门模型证明了本地市场效应的存在, 即在不完全竞争、规模报酬递增的理论范式下,一国需求规模的扩大,会导致产业的集聚和产量的增加,这不仅能满足当地市场的需求,还会导致超额产量出口,这与传统比较优势理论认为需求扩大会导致进口的结论是相悖的。不过由于他们在模型中对假设条件进行了严格的限制, 此种情况下的本地市场效应不带有普遍性。因此, 近年来,更多的经济学家放松假设条件检验本地市场效应是否存在。检验结果表明,在不同的假设条件和模型下,得出的结论并不一致,本地市场效应的普遍性还有待于进一步论证。本文从理论和实证两个方面分别进行阐述。

在理论上,考虑到现实经济中存在的因素,学者通过放松假设条件进行理论补充和验证,得出的结论不尽相同。(1)Davis and Weinstein (1996、1999、2003)在Krugman (1980) 模型的基础上提出了“超常需求”,为验证本地市场效应的存在构建了一个新的识别标准。( 2)考虑到贸易成本。Head and Mayer (2004) 认为当劳动工资弹性趋向于无穷大时,本地市场效应存在,但是当劳动工资弹性较小时,甚至会出现逆向本地市场效应。(3)考虑到企业的异质性。Melitz (2003)、Baldwin and Okubo (2004) 在D-S垄断竞争模型中证明了本地市场效应的存在,Okubo and Rebeyrol (2006)引入规制成本构建新的模型,发现在经典假设即企业同质的情况下,当规制成本非常大时, 会导致逆向本地市场效应和反向本地市场效应,而如果考虑到企业的异质性,规制成本的存在会减少这种离心力,增强本地市场效应。(4)考虑到跨国公司的存在。Larch (2003)认为在跨国公司存在的情况下, 本地市场效应不是通过产业间贸易而是通过利润汇回出现的。Toulemonde (2005)认为在跨国公司存在的情况下,本地市场效应是否存在和运输成本有关,本地市场效应仅在运输成本非常低时存在,当运输成本非常高时,不存在本地市场效应。

在实证研究方面,本文按照不同的检验方法进行归类阐述。(1)Davis and Weinstein (1996)首先建立了可以分离要素禀赋和本地市场效应对贸易模式的不同影响的模型,并利用该模型检验了OECD国家的制造业生产结构,结果发现本地市场效应的解释力仅为5%,在引入市场准入因素后,Davis and Weinstein (1999)又运用该模型检验了日本19 个制造业部门,结果发现8个部门呈现本地市场效应。随后一些学者借鉴该模型验证本地市场效应的存在,Domeque等(2005)对西班牙17 个地区9个制造业部门进行检验,证明了本地市场效应的存在;张帆、潘佐红(2006)、颜银根(2010)、范剑勇、谢强强(2010)等利用该模型证明了中国部分产业中存在着本地市场效应。(2)利用贸易引力模型。Schumacher (2003)利用引力模型分离比较优势和本地市场效应, 并经过实证分析证明了22个OECD 国家的许多制造业部门存在着本地市场效应。钱学锋、陈六傅(2007)借鉴此模型方法,发现在中美双边贸易中存在着显著地本地市场效应。Hanson and Xiang (2004)使用倍差引力模型方法验证了本地市场效应存在并且和产业的运输成本相关。(3)此外,还有一部分中国学者利用面板数据模型证明了在中国一些产业中本地市场效应的存在,如杨汝岱(2008)、许统生、涂远芬(2010)、邱斌、尹威(2010)等。

由以上文献综述可知本地市场效应已成为解释当今贸易发展的全新的理论视角,是促进我国对外贸易的另一个理论基础,但是也不难发现,所有这些文献都是基于本地市场的需求规模进行研究,而忽略了本地市场需求水平对出口贸易的影响,本文将以此为切入点,通过实证研究的方法,研究本地市场需求水平对中国出口贸易的影响。

三、实证分析

(一)模型设定

Heckscher-Ohlin 模型认为要素禀赋优势是影响一国出口贸易的主要动因,国内许多学者对我国的出口贸易影响因素也进行了大量的研究(林毅夫、李永军,1999;邵军、徐康宁,2009;梁莉,2010),发现要素禀赋优势是促进我国出口贸易的重要原因;同时,根据偏好相似及国家竞争优势理论可知,本地市场需求水平同样是影响一国出口贸易的重要因素。因此,本文借鉴邵军和徐康宁(2009)的思路,构建了以出口贸易为因变量,要素禀赋和本地市场需求水平作为解释变量的实证模型,具体形式如下:

LnEXPORTi=β0+β1lnEGDP+β2lnRE+εi

(1)

其中, EXPORT表示出口额,EGDP代表本地市场需求水平,RE表示资源禀赋条件。下标i代表不同的贸易方式,具体包括一般贸易出口额、加工贸易出口额和其他贸易出口额,εi为随机扰动项。

在研究出口贸易的本地市场效应存在性的模型基础上,为研究这种效应是如何通过各种传导途径来实现的,本文借鉴了Rajan与Zingales(1998)的方法,利用本地市场需求水平与外商直接投资额、人均受教育水平和科技资本存量乘积项作为解释变量对出口贸易额做回归,如果交互项的系数显著为正,说明模型解释的本地市场效应的传导途径是有效的。具体的模型设为:

LnEXPORTi=β0+β1lnEGDP+β2lnRE+β3lnEGDP·lnFDI+β4lnEGDP·lnTRD+β5lnEGDP·lnPED+εi

(2)

(二) 变量选取与数据说明

本文的变量分为三种,被解释变量、核心解释变量和中间传导变量,对各变量的具体阐述如下:

1.被解释变量。本文的被解释变量包括总出口额、一般贸易出口额、加工贸易出口额和其他贸易出口额,其中,用EXPORT来表示我国贸易总出口额;NEXPORT表示一般贸易出口额;用PEXPORT来表示加工贸易出口额;OEXPORT表示其他贸易出口额。

2.核心解释变量为要素禀赋变量和本地市场需求水平,其中,表示本地市场需求水平的指标主要有两种,即人均消费水平和人均GDP,本文将利用人均GDP来表示本地市场需求水平,要素禀赋变量借鉴王小鲁、樊纲等(2009)的研究,用人均固定资产存量来表示。

3.本文的中间传导变量为外商直接投资额、人均受教育水平和科技资本存量,外商直接投资额(FDI)为各年我国实际引进外商直接投资额;人均受教育水平(PED)是由历年人力资本存量除以劳动年龄人口数(扣除在校学生) 计算得到,人力资本存量是根据从1990年以来历年从小学到研究生学历的各类学校入学人数、毕业人数和退出劳动年龄的人口数计算得出, 是他们的人数与受教育年限的乘积。科技资本存量(TRD)是根据逐年的研究与试验发展经费支出以永续盘存法计算得出。

本文使用的人均受教育水平和科技资本存量数据来源于王小鲁、樊纲等(2009)的《中国经济增长方式转换和增长可持续性》一文。其他的数据均来源于《中国统计年鉴1991-2009》和《中国科技统计年鉴2009》。

(三)实证结果分析

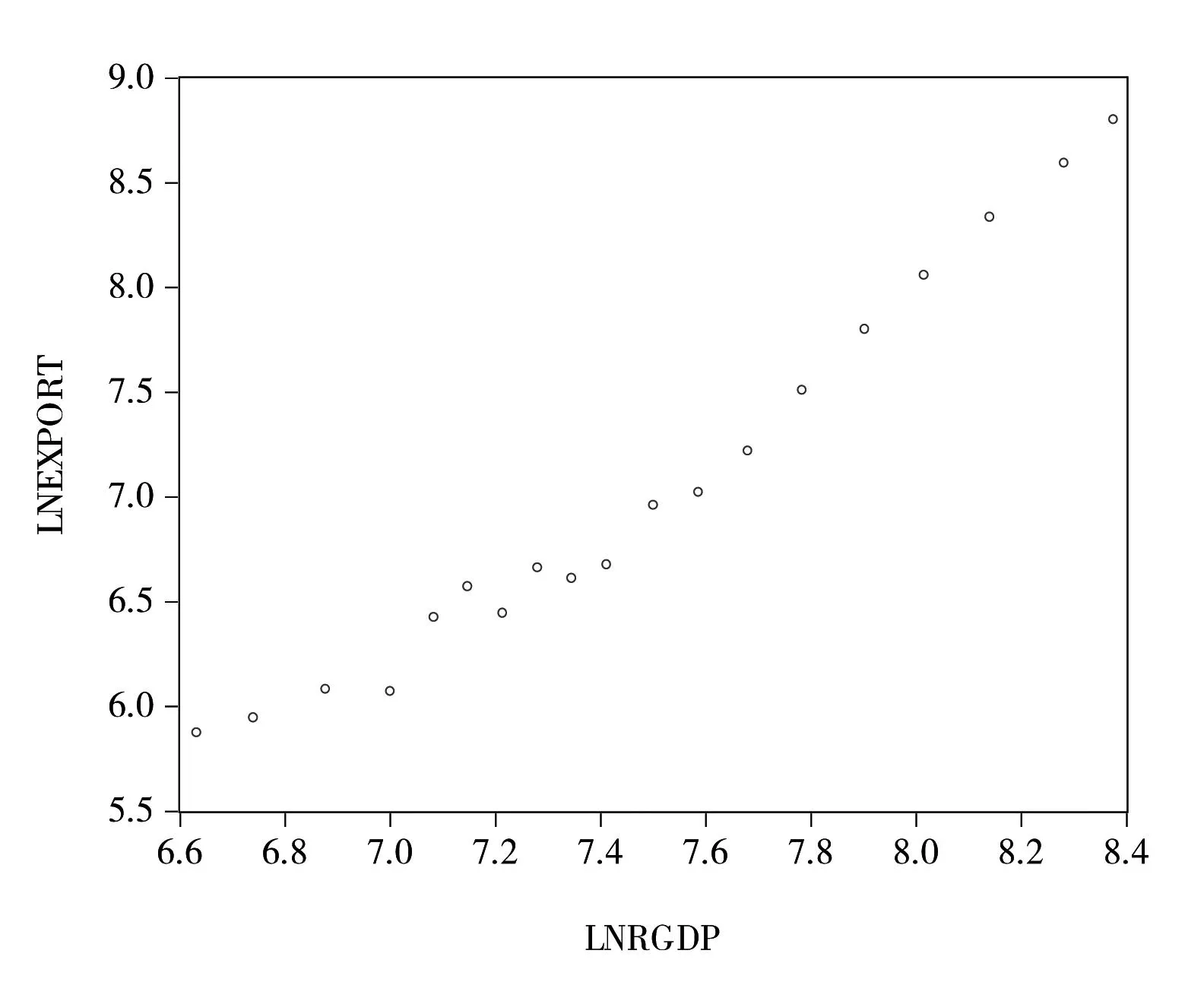

图1 本地市场需求水平与一般贸易出口

1.本地市场需求水平与我国出口之间的相关性分析

本文利用本地市场需求水平和我国出口数据分别作散点图来初步分析本地市场需求水平与出口之间的关系(图1、2、3),图1的纵坐标轴为一般贸易出口额的对数值,图2的纵坐标轴为加工贸易出口额的对数值,图3的纵坐标轴为其他贸易出口额的对数值,图1、2、3中横轴均为本地市场需求水平的对数值。通过对散点图的观察和分析可以较明显的发现,图1、2中本地市场需求水平同一般贸易出口和加工贸易间存在较强的正相关性,而图3中显示的本地市场需求水平同其他贸易出口之间也具有较强的正相关性,但其相关性与图1、2相比稍弱一些。这些分析与本文前面的理论论述基本吻合,证实了本地市场需求水平对出口贸易有较大的促进作用。

图2 本地市场需求水平与加工贸易出口 图3 本地市场需求水平与其他贸易出口

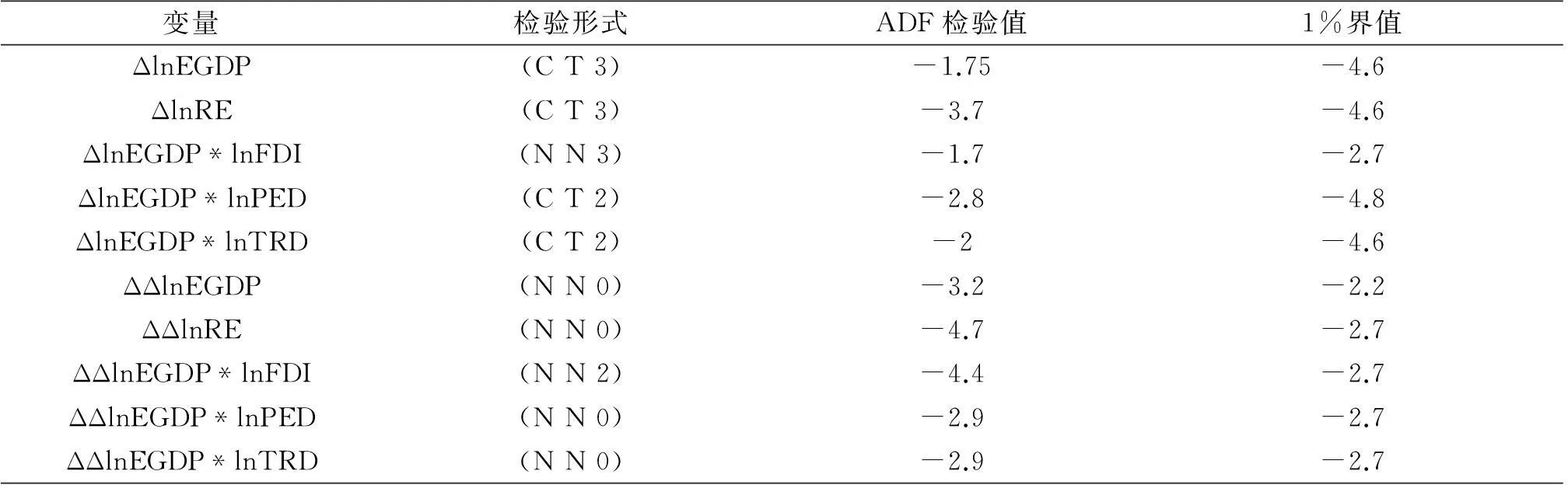

2.各变量的平稳性检验

由于本文研究的各变量均为时间序列数据,因此在对各变量间进行长期趋势的协整回归分析时必须先对数据进行平稳性检验,否则会产生伪回归现象。采用ADF 单位根检验方法对各变量时间序列数据以及其差分值进行平稳性检验,具体结果见表1。从表1可以看出各变量均为二阶单整时间序列,符合进行协整回归分析的前提条件。

表1 序列的单位根检验

注:表中的ADF检验采用Eviews5.0.检验形式;(C.T.K)表示单位根检验方程中的常数项、趋势项和滞后阶数,N指不包括常数项或滞后项;临界值栏内的百分比指的是显著性水平, Δ为一阶差分算式.

3.本地市场效应存在性的检验

利用OLS方法对式(1)做回归分析,检验结果如表2:

表2 本地市场效应的存在性检验

注:括号中的数值为拒绝原假设的伴随性概率,表3与此相同.

从表2的第2列可知,本地市场需求水平对出口贸易总体上具有显著的促进作用,人均GDP每增加1%,可促进总体出口增加3.55%,这与前文的理论阐述部分相符,证明了本地市场效应的存在性。资源禀赋变量在1%显著性水平上负向显著,人均固定资产每增加1%可使我国总体贸易出口减少1.41%,这说明资本要素禀赋未发挥促进作用,当前劳动力仍然是我国出口的比较优势,是推动我国出口的重要推动力量。在对总体贸易进行分析的基础之上,本文又对这三种贸易方式下的出口贸易进行回归分析,发现回归结果存在着较大的差异。

表2中回归结果第3到第5列数据显示,在三种贸易方式下,EGDP在1%水平上均显著,说明本地市场需求水平的出口效应都存在,但在不同贸易方式下,本地市场需求水平对出口的促进作用大小不同,其中,对其他贸易出口的促进作用最大,即人均GDP每增加1%可促进其他贸易出口增加6.16%,而对一般贸易和加工贸易的促进作用分别为0.97%和0.99%,可见,通过提高本国市场需求水平可以促进我国出口贸易的持续增长。就要素禀赋变量来看,在1%的显著性水平之上,人均固定资产每增加1%会使其他贸易出口减少1.41%,可见在其他贸易出口的影响因素中,我国的劳动力低成本优势发挥着重要的作用,这也符合我国以往的研究结论,但是,对于一般贸易和加工贸易出口来说,人均固定资产存量每增加1%可以促进二者分别增长0.86%和0.77%,这表明,随着我国固定资产投资量的不断增加,交通、通信厂房设备等基础设施建设的不断完善,将极大推动我国生产成本的降低和产量的增加,进而促进一般贸易和加工贸易出口量的增加。

4.本地市场效应的传导途径

通过相关文献分析可知,本地市场需求水平会借助于外商直接投资、人均受教育水平和技术水平来促进我国出口贸易,本文分别以一般贸易、加工贸易和其他贸易为研究对象,来分析本地市场需求水平影响出口的传导途径,根据方程(2)进行回归分析,如表3所示:

表3 各种贸易方式下本地市场效应的传导途径

回归结果表明,对于不同方式的出口贸易,交互项在1%的显著性水平下均显著,但是其作用大小及其作用方向存在差异,我们将对不同贸易方式的交互项对出口贸易的回归结果进行详细分析。

(1) 本地市场需求水平与外商直接投资

本地市场需求水平与外商直接投资的乘积项在1%的显著性水平之下均为正,这表明外商直接投资是本地市场需求水平促进出口的一种重要途径,这与前文的理论分析基本相符,但对三种贸易方式的作用大小不同,对加工贸易的促进作用最大为0.26,而对其他贸易和一般贸易的促进作用相对较小,分别为0.1和0.03。这是因为我国的出口贸易中加工贸易占据较大的比重,而在我国的加工贸易中,外资企业一直都占据主体地位,并且近些年来外资企业在中国加工贸易中的地位还在不断提高,1999年在加工贸易企业中,外资企业所占比重为67.2%,2005年增加到83.4%,可见,我国加工贸易的快速发展主要是由于外资企业的大量进入引起,而一般贸易和其他贸易方式中外资企业所占比重则相对较低,所以受外资的影响较小,因此,实证分析的结论与我国现实的情况基本相符。

(2)本地市场需求水平与技术进步

回归结果表明,表示技术进步的变量——科技资本存量也是本地市场需求水平促进出口的重要传导途径之一,在1%的显著性水平之下,本地市场需求水平与科技资本存量的乘积项均存在显著正影响,乘积项每增加1%,能拉动其他贸易增长0.37%,对一般贸易和加工贸易的贡献分别为0.183%、0.046%,即技术进步对其他贸易作用最大,对加工贸易影响小,因为我国的加工贸易是“两头在外”的贸易形式,即产品研发和营销环节在国外进行,在国内完成加工组装环节,而加工组装环节主要是劳动密集型环节,因此,丰裕的低成本劳动力是推动加工贸易发展的主要动力,而技术水平和劳动力素质的提高对我国的加工贸易的促进作用不太显著。而其他贸易和一般贸易主要是由国内的企业来完成,因此,本地需求水平提高会刺激国内企业不断进行技术改进及创新,从而促进本国企业出口竞争力的提高进而我国的一般贸易和其他贸易的出口自然就会随之快速增长。

(3) 本地市场需求水平与人均受教育水平

在三种方式的贸易中,本地市场需求水平和人均受教育水平的乘积项的作用并不显著,这说明本地市场需求水平提高并没有通过人均受教育水平这一路径来推动我国出口的增加,究其原因,我国人均收入水平的增长幅度远超过人均受教育水平的增长幅度,1990年到2008年,我国人均受教育水平增长了约1.33倍,而人均收入水平则增长了约13.8倍,后者增长速度明显快于前者,导致我国人均收入水平对人均受教育水平的影响还较小。再者,中国现阶段体制弊端和文化观念的落后也是导致传导机制失效的主要原因:首先,我国居民尤其是农村居民的受教育观念还比较落后;其次我国各种教育法律法规还尚待进一步完善,像教育乱收费、教育资源分配不均及不平等的受教育权利等都是我国亟待解决的教育问题;最后是我国对教育的投入还不足,城乡家庭尤其是农村家庭的受教育负担太重,无法支付学费是制约我国人均受教育水平较低的重要原因。如果这些问题能够得到改善和解决,这一传导机制就能得到有效发挥。

四、结论及政策建议

本文基于我国1990-2008年的时间序列数据研究中国出口贸易的本地市场效应。首先检验中国出口贸易的本地市场效应是否存在,然后分析了本地市场效应影响出口的传导途径。通过研究本文发现:

总体来看,在控制了资源禀赋影响因素的条件下,本地市场需求水平与我国出口之间存在着显著的正相关关系。进一步研究发现,本地市场需求水平出口效应主要存在于其他贸易之中,在加工贸易和一般贸易中相对较小,即本地市场需求水平的提高能有效促进其他贸易出口,而对加工贸易和一般贸易的影响能力有限。因此,我国在实行扩大内需政策时,不仅要注重国内需求规模的扩大,更要重视需求水平的整体提高,为此,国家应该不断实行各种行之有效的政策来促进国内人均收入水平的不断提高,缩小人均收入差距,进而使人均需求水平不断提高,促进出口的增加。

通过对本地市场需求水平影响出口的传导途径进行实证分析发现,国内人均收入水平的提高即国内人均需求水平的提高能通过外商直接投资和国内科技资本投入(技术进步)促进出口,因此要提高我国出口产品竞争力,就要进一步优化外资结构,鼓励技术创新。而人均受教育水平并没有达到预期传导效果,其原因前文已进行了详细分析。为了改变这一境况,笔者认为,首先国家应该大力宣传,提高人们对教育的认知程度,使其更深入认识到教育对于个人及其国家社会发展的重要性;其次,国家应继续加大对教育的投入,尽量减小家庭的教育费用负担,提高国民受教育的积极性和主动性;最后,国家应该制定及完善各种教育法规,为我国教育健康、稳定、快速发展提供法律保障,使我国的人均受教育水平能够与人均收入水平同步提高,进而促进我国本地需求水平出口效应的更好发挥。

[注释]

①本文所指的“本地市场需求水平”是相对于“本地市场效应”中提到的本地市场需求规模而言,用本地人均市场需求规模来表示,取自国家竞争优势中需求要素的含义:指某个行业产品或服务的国内需求性质,具体的表示方式将在文章的第四部分说明.

[参考文献]

[1]Baldwin R,OkuboT.Heterogeneous Firms,Agglomeration and Economic Geography:Selection and Sorting[R].CEPR Discussion Papers,2004.

[2]Davis D,Weinstein D.Does Economic Geography Matter for International Specialisation[R].NBER Working Papers,1996.

[3]Davis D,Weinstein D.Economic Geography and Regional Production Structure:An Empirical Investigation[J].European Economic Review,1999,(2):379-407.

[4]Davis D,Weinstein D.Market Access,Economic Geography and Comparative Advantage:An Empirical Test[J].Journal of International Economics,2003,(1):1-23.

[5]Domeque N C,Fillat F S.The Home Market Effect in Spanish Industry:An Empirical Analysis[EB/OL].http:// www.etsg.org/ETSG2005/papers/domeque.pdf,2005.

[6]Hanson G,Chong X.The Home Market Effect and Bilateral Trade Patterns[J].American Economic Review,2004,(4):1108-1129.

[7]Head K,Mayer T.The Empirics of Agglomeration and Trade[R].CEPR Working Paper,2004.

[8]Helpman E,Krugman P.Market Structure and Foreign Trade[M].Cambridge,Massachusetts:MIT Press,1985.

[9]Krugman P.Scale Economies,Product Differentiation,and the Pattern of Trade[J].America Economic Review,1980,(5):950-959.

[10]Larch M.The Home Market Effect in Models with Multinational Enterprises[EB/OL].http://www.ecomod.net/conferences/ecomod2004/ecomod2004_papers/128.pdf,2003.

[11]Melitz M.The Impact of Trade on Intra-Industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity[J].Econometrica ,2003,(6):1695-1725.

[12]Okubo T,Rebeyrol V.Home Market Effect and Regulation Costs:Homogeneous and Heterogeneous Firm Trade Models[R].HEI Working Paper No.02,2006.

[13]Rajan R G,Zingales L.Financial Dependence and Growth[J].The American Economic Review,1998,(88):559-586.

[14]Schumacher D.Home Market and Traditional Effects on Comparative Advantage in a Gravity Approach[R].DIW Discussion Paper,2003.

[15]Toulemonde E.Does Production Fall in a Small Country When Trade Costs Decrease[EB/OL].http://www.etsg.org/ETSG2005/papers/ toulemonde.pdf,2005.

[16]崔日明等.国际贸易[M].沈阳:机械工业出版社,2008.

[17]范剑勇,谢强强.地区间产业分布的本地市场效应及其对区域协调发展的启示[J].经济研究,2010,(4):107-119.

[18]胡咏梅,薛海平.经济发展水平与高等教育规模的相关性研究[J].江苏高教,2004,(2):23-26.

[19]梁莉.要素禀赋、技术差异与中国的对外贸易[J].经济问题,2010,(2):29-42.

[20]林毅夫,李永军.比较优势、竞争优势与发展中国家的经济发展[J].管理世界,2003,(7):21-28.

[21]邱斌,尹威.中国制造业出口是否存在本地市场效应[J].世界经济,2010,(7):44-63.

[22]钱学峰,陈六傅.中美双边贸易中本地市场效应估计——兼论中国的贸易政策取向[J].世界经济研究,2007,(12):49-541.

[23]邵军,徐康宁.中国的对外贸易结构改变了吗[J].世界经济文汇,2009,(5):49-60.

[24]许统生,涂远芬.中国可贸易产业本地市场效应的估计及其政策启示——基于变截距面板数据模型的分析[J].经济学动态,2010,(7):66-70.

[25]杨汝岱.中国工业制成品出口增长的影响因素研究——基于1994-2005年分行业面板数据的经验分析[J].世界经济,2008,(8):32-41.

[26]颜银根.中国全行业本地市场效应实证研究——从新经济地理角度诠释扩大内需[J].上海财经大学学报,2010,(6):58-64.

[27]张帆,潘佐红.本土市场效应及其对中国省际间生产和贸易的影响[J].经济学季刊,2006,(5):307-328.

[责任编辑:张晓娟]

Research on Home Market Effect of China′s Export and It′s Pathway

DAI Peng

(School of Economics, Liaoning University,Shenyang 110036, China)

Abstract:Based on Preference Similarity Theory and National Competitive Advantage Theory, we can conclude that home demand level is also a key factor to promote export. To prove the existence of home market effect of China′s export and it′s pathway that leading to the effects, using data from 1990 to 2009 of China.The paper makes empirical research, results shows that home market effect of China′s export is significant existence for different trade pattern, and FDI and technology are the important pathway that leading to the effects.

Key words:home market effect; export trade; pathway

[中图分类号]F752.62

[文献标识码]A

[文章编号]2095-5863(2016)01-0106-07

[作者简介]代鹏(1980-),男,辽宁沈阳人,辽宁大学经济学院在读硕士研究生,从事对外直接投资研究.

[收稿日期]2015-10-17