心灵的对话(上)

——记林朝阳、朱亦兵、盛原钢琴三重奏音乐会

2016-04-11中国艺术研究院史青岳

中国艺术研究院 史青岳

心灵的对话(上)

——记林朝阳、朱亦兵、盛原钢琴三重奏音乐会

中国艺术研究院 史青岳

钢琴三重奏是室内乐中非常难的演奏形式,演奏者既要有鲜明的音乐个性和精湛的技术,又要有倾听和默契配合的能力。2016年1月,林朝阳、朱亦兵、盛原,这三位不同性格、极具个性的音乐家,在北京和上海两地举办了两场钢琴三重奏音乐会,这是一次室内乐的对话,更是古典音乐的盛宴。三位音乐家对艺术有共同的追求,是音乐,为他们搭建了沟通的桥梁。舞台上,他们用心交流;生活中,他们坦诚互助。笔者有幸见到这三位音乐家,听他们讲述音乐和他们自己的故事。他们对待艺术的那份热爱,他们坚持与执着的态度,深深地打动了我。他们是中国这片热土上纯粹的艺术家,我们需要更多像他们这样“接地气”、“办实事”,富有社会责任感和使命感的艺术家们。

室内乐 钢琴三重奏 林朝阳 朱亦兵 盛原

Aspirin摄

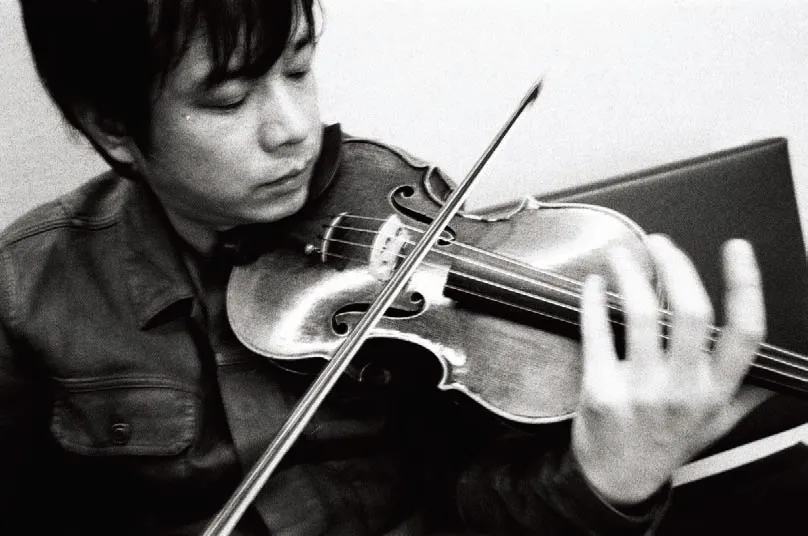

艺术的特权——对话小提琴家Salt·林朝阳

Salt·林朝阳是中国当代小提琴家、作曲家、制作人。他自幼受父亲指点,7岁时,拜林宜弩先生学习小提琴。1981年考入上海音乐学院附中,先后师从张世祥、周斌佑、丁芷诺。1988年,赴莫斯科国立柴科夫斯基音乐学院,师从小提琴教育家卓丽娅·西赫穆萨耶娃。1996年归国,就职于中央音乐学院。数十年来,林朝阳在世界各地举行音乐会。美国作家盖·泰莱兹曾评论道:“难以置信,在您的音乐中我能听到那纯正的欧洲文化的优雅……”法国小提琴家热拉尔·布莱称 “在乐句的安排、音色的变化、节奏的控制、激情与宁静的对比上都极为完美,表演无懈可击!”他创立的“北京弦乐四重奏”小组曾在90年代末频繁演出,与众多音乐家合作,促进了我国室内乐的发展。在这一时期,他的音乐活动获得了已故音乐大师艾萨克·斯特恩的关注,并被摄入奥斯卡获奖纪录片“从毛泽东到莫扎特”之续集。

2005年开始,林朝阳投身于影视音乐和流行音乐的创作和制作,创作了大量脍炙人口的影视剧音乐,如电视剧《人间正道是沧桑》、《蜗居》、《手机》、《你是我的兄弟》、《浮沉》、《唐山大地震》、《相爱十年》,电影《秋喜》、《扎兰诺尔》、《辛亥革命》、《失恋三十三天》等。

林朝阳对于室内乐和音乐本身的内涵,给出了独到的见解。他善于挑战,追求完美,把古典音乐的大气磅礴和流行音乐的细腻情感完美融合,不愧为“全能的艺术家”。

黄京 摄

史青岳(以下简称“史”):林老师,您好,您和朱亦兵老师、盛原老师在北京和上海举办了两场三重奏音乐会,我们知道您三位在各自独奏领域都非常有建树,那是什么机缘让您三位有举行这场三重奏音乐会的想法呢?

林朝阳(以下简称“林”):之前我跟朱亦兵有很多合作,我写了很多影视剧的作品,但凡有大提琴的部分,我总是请他来演奏。三重奏音乐会是我们三个人的第一次合作,看看相互之间能激发出什么灵感。我们三个人的个性和背景完全不同,我们可以从各自的角度来补充更多的东西。

史:您是在小提琴独奏和室内乐方面都非常有建树的一位艺术家,您是从什么时候开始接触室内乐?您怎么理解室内乐这种演奏形式?

林:从十四五岁就开始了。其实不同的演奏形式只是一个分类,比如说我们这次三重奏,我不觉得朱亦兵在拉大提琴,我也不觉得盛原在弹钢琴。其实一个好的创作,一个有趣的对话,一个愉快的起点,是在我们心智和教养等方面都达到了一样的高度下完成的,而演奏是对于人情世故的理解,其实没有乐器的时候,音乐已经存在。

史:那您认为室内乐的精华是什么?

林:超越自己,打破自我限制,并且给予对方支持,成为一个共同体。

史:您一直从事古典音乐的演奏和研究,从2005年开始,您进入到影视音乐的创作和制作,是什么机缘让您对流行音乐的创作开始感兴趣?

林:我乐于接受每一次机会的降临,但凡有吸引力的事物我都会尝试。上大学的时候我画过一段时间的画,也做过一些指挥方面的研究,指挥了一些乐团,比如北京交响乐团。从事流行音乐的创作,其实我也没有想到,只要是碰到有兴趣的东西,我总是尽全力做。你放一张白纸在我面前,我把音填满,它就是一个作品。

史:您从古典音乐的演奏跨界到流行音乐的创作,这个转型非常成功,您觉得从事古典音乐的演奏和从事流行音乐的创作有什么不同?两者怎么能更好地相辅相成?

林:两者其实是一样的,只不过音乐的范畴被拓宽,就像你可以穿古代的衣服,你也可以穿当代的衣服。它们是一个整体,创作是音乐的基础,它可以给我带来很多启发。流行音乐和古典音乐,不过是音乐潮流的不同时代。

史:那您现在对于古典音乐的演奏和理解有了什么变化?

黄京 摄

林:这个变化很大,当你非常了解音乐的另一面时,你就会重新审视对这一面的理解。你会越来越快、越来越全面的知道,你现在做的事情更有价值,而且会让你做的更好。

史:就是说从事演奏的人一定要搞一点创作,这样对他的演奏会有帮助。

林:最好是这样,因为音乐的建立是极度客观的,音乐的本质是数理化。当你开始创作,你会重新审视你的演奏,你会站在另一个角度,更加通透的认识音乐。简单的东西是最有效的,同时也是最深刻的。

史:您创作了非常多的影视音乐作品,比如《失恋33天》、《辛亥革命》、《手机》、《人间正道是沧桑》等等,现在正在为丁薇老师制作专辑,您认为影视作品的创作和纯流行音乐的创作有什么不同?

林:影视音乐是量体裁衣,是订件。这像盖房子,如果你要一个教堂我就帮你盖一个教堂,如果你要一个体育场我也可以帮你盖一个体育场,功能迥异,但内在结构和制作法是一样的。而流行音乐更需要极端的自我,不能循规蹈矩。

史:您用了十多年的时间,一直在制作丁薇老师的这张专辑,我相信专辑的品质是非常高的,说明您是一位非常注重细节和质量的音乐家。

林:我们已经在去年发了首支单曲,今年秋天将在英国发行专辑。我们用最好的平台来保证制作质量,一切自己说了算,比如一段音乐写出来后,如果还有新的感受,我们会继续修改。这要在传统的唱片公司,他会说:“不行,我们等不了你,请你就这样发了。”因为公司有成本核算,但是我们不一样,如果你能够独立完成作品并独立制作发行,你就可以挑战你的极限。

史:就是相对的自由能创作出更好的艺术作品。

林:对,今天的人拥有更多的独立性,这是一个很好的时代,可以干很多自己想干的事情。

史:您现在是属于平衡状态,还是重心转移到创作中了呢?

林:是一个平衡的状态,我想干什么都可以。创作、表演和教学,都让我非常快乐,艺术有它自己的“特权”。

史:这个“特权”如何理解?

林:艺术是个人内在的成果,无法伪装。我按照我的方式去演奏和创作,这就是艺术家的特权。这是一个追求客观的方式和过程,也是建立个性的过程。

史:您从小学习小提琴,在上世纪80年代出国留学,并获得多次国际大奖,90年代回国从事教学并组建“北京弦乐四重奏”,2005年您开始从事流行音乐的创作,这一路走来,最大的感受是什么?

林:“生活”就是待人接物,“事情”就是教育人,我们在“事情”中成长。只要你坚持,全心全意去做,就一定会有收获,我是一个受益者。

史:看来坚持是做一切事情的基础。期望看到您三位的下次合作,同时也希望您创作出更多美好、温暖、动听的音乐作品。谢谢您接受这次采访。

Joy摄

夜空中的太阳——对话大提琴家朱亦兵

朱亦兵自幼随父朱永宁教授学习大提琴,13岁录制了被称为中国“改革开放后”第一张西方音乐的唱片《音乐会波兰舞曲》,17岁考入法国巴黎国立高等音乐学院,是法国当代大提琴家莫里斯·让德隆的关门弟子。1986年,在瑞士日内瓦国际大提琴比赛中获奖,成为中国大提琴界在重大国际比赛中获奖的第一人。他旅居瑞士21年,担任瑞士巴塞尔交响乐团首席大提琴,同时客席担任德国巴伐利亚广播交响乐团首席大提琴。2004年,经过21年的海外艺术生涯,朱亦兵以中国公民的身份回到祖国,回到母校中央音乐学院担任教授,并成立了大提琴乐团。他的琴声我们并不陌生,他演奏了众多影视作品的主题曲,如《手机》、《人间正道是沧桑》、《山楂树之恋》、《金陵十三钗》、《归来》、《匆匆那年》等。

朱亦兵对于音乐、艺术有自己独特的见解,他注重思考,思维独特,眼界开阔。这让我想起他在演奏时的状态,激情霸气却不张狂,演奏的音乐极富内涵和感染力,这是一种态度,是发自内心的自信。朱亦兵教授用他百分之九十五的精力带着他的大提琴乐团,各地公益演出,用实际行动感染着这片大地和这片大地上的每一个人。他对人生的态度,对艺术的追求,深深地感染了我,我能明白艺术家对待艺术那一瞬间的“癫狂”。他形容自己是条“逆流而上的小鱼”,而在我看来这条小鱼应该是大海中最自由、最单纯的小鱼,这种只为艺术的态度难能可贵,他不愧称之为“真正的艺术家”。

朱亦兵

史青岳(以下简称“史”):朱老师,您好,您这次和林朝阳老师、盛原老师共同举办了两场三重奏音乐会,您三位在各自领域都非常有成就,而且都有自己非常强的个性,那在排练和演出时,这种相互间的个性如何平衡?

朱亦兵(以下简称“朱”):东方最伟大的人文概念之一是阴阳,一切永远有他另外的一面,太阳都有背面。我们三人很合得来,不会纠结在音符里面,有一些细节还是要训练、要排练,但是音乐的乐趣都在音符之外,而不会纠结在音符里面,那音乐就没有了乐趣。

史:您现在致力于古典音乐的发展,您认为古典音乐在国内的现状怎么样?现在每个城市都在大力兴建音乐厅,这种场面看似很火爆,那实际情况到底怎么样?真有那么多的观众去音乐厅欣赏古典音乐吗?

朱:实际情况是不接地气,是“浮云”。音乐要像中国人讲究的“一日三餐”,每天必吃,甚至我爱吃,一日六餐,让音乐变成生命中必不可少的精神食粮,那就接地气了。

史:那您觉得未来会有接地气的可能吗?

朱:当然可以。因为我可以,我就这么做了。我带着我的学生们一直在基层演奏,我是中华大地不敢说唯一的,但绝对是少有的“地沟油”级别的音乐家,我一直在为人民演奏,我丝毫不认为“为人民服务”是一句过时的话。

史:您回国后,在2004年成立了一个大提琴乐团,您设立大提琴乐团的初衷是什么?就是为人民演奏吗?

朱:当时没有想那么多,只是因为我在体制里没有事干,想做一点事情。我搞的绝大部分演奏都是公益的,都是无偿的,只有少量的商业演出。

国家大剧院演出

史:您带着您的大提琴乐团走出剧场和音乐厅,走进社会机构、学校、工厂、车间,还有其他的公开露天场所,进行了几百场的公益演出,这点我真的非常敬佩您。您走遍全国各个角落,用实际行动让听众感受到城市的文化氛围,为普及音乐做出了极大的贡献。这些公益演出都是您自己找的吗,还是人家邀请?

朱:都是我自己去找,我是用百分之九十五的精力来做公益演出,这个是我自己也没有想到的,这不是我计划之中的。反过来说,这不是我的选择,而是我的缘分。

史:在当初成立这个乐团时,演出经费、场地,还有其他一系列的事务肯定特别困难,跟您在欧洲的优渥生活形成极大的反差,您当时有没有一点后悔自己当初的决定?

朱:我当然不后悔,我喜欢逆流而上,这么多逆流等着我,我开心的不得了。鱼只有逆流才游,我是双鱼座,我只有逆流才开心。

史:您在去年9月发起了题为《声驰千里“乐”野丝路》的演出,您带着您的大提琴乐团沿着古时丝绸之路所经地带,西行数千里,在青海湖、三危山、嘉峪关、金塔胡杨林、雅丹魔鬼城等地进行演奏和演出,这个艺术创意源自哪里,是您自己想出来的吗?

朱:肯定是我自己想出来的。我们有车队,每一公里都是我自己开的,一切事情是我自己做的。我们希望做的是,拿着大提琴,用音乐的方式走一段丝绸之路,去感悟一下生命,感悟一下这个穿越时空的精神生命,把心里的声音带到大自然,那些人去过但是声音没有到达过的地方。

史:您剪辑出来的这个短片我看了,音乐与空间是完美的结合。我最喜欢的是“雅丹魔鬼城”,在空旷的沙漠中,感觉音乐和世间的一切都变得特别纯粹。

朱:这也是我的最爱,你不能想象当时是什么感觉,对我来讲像养心术一样,那种充实和幸福感是无与伦比的。

史:您的这次西域之行,还有您在车间和其他社会公共空间的演出其实算是对公共空间艺术的探索,对这个探索您有什么感受?

朱:人民大众,社会群众,越不懂音乐的人我越愿意接近。我的作品虽然看不见但是会出声,没有比音乐更强大的东西,音乐是要用心听的。这么多演出下来,体会越来越少了,真的越来越无所求了,原来还有点目的、有点方向。

史:是因为到达了一个新的高峰吗?

朱:对,但是脚步更停不下来了。艺术为什么伟大,我们为什么要谈论艺术,因为艺术在定板,落笔,在白纸黑字那一刹那就是永恒的,贝多芬、莫扎特的一个音都不能改。但是科技一定要日新月异,要不然它没法生存,艺术存在那一刹那跟时间古老与否没有关系,这是个特别神奇的事情。

史:大提琴给人的感觉是比较内敛、深沉,而您的演奏激情霸气但又不张狂,演奏的音乐极富内涵和感染力,您认为这是一种发自内心的自信吗?

国家大剧院百人大提琴音乐会

朱:这个很惭愧,实际上最不自信的那类人肯定是我。我和音乐是一种缘分,而不是我的选择,音乐给我带来很多,所以慢慢地我也在改变。

史:音乐是需要表达的,是需要释放激情的,而中国人的特质是比较谦虚、内敛,那您觉得如何才能把学生的这种激情潜质挖掘出来?

朱:我没有喊口号说我要让你们热爱,我只能以身作则,带着他们做事情。我像跑在前面的阿甘,用我的生命在为他们示范,我能做什么就尽量去做,我只要活着,还在燃烧,心脏还在跳动,我就会去做我觉得应该做的事情,而结果我根本不想。

史:2月20日和2月21日,您在国图艺术中心举办了“超级大提琴”音乐节,这正好是您的生日,这个音乐节的筹办是为了庆生吗?

朱:对,这是我回国十二年来,第一次组织一件我真正想做的事情。我把世界各地的音乐家朋友们聚在一起,让大家来欢乐一下。欧洲大作曲家,专门给我写了一首八个大提琴的作品,非常难得。两天的日程非常紧密,有多场音乐会和讲座,让大家不休止、连轴转,少休息、少吃、多做事、多想。

《丝绸之路》之青海湖

史:您愿意为艺术去探索各种各样的音乐形式。

朱:我们活着有什么意思呢?我们还能干什么,能买飞机票去月球吗?去了月球也没有意思,约起来去火星又能怎么样呢?一切只有越来越远,越来越大,越来越多,一切都好像只有被量化才可能达到愉悦。科学是探讨眼前的、视觉的,你能接触的、想象的世界,而艺术恰恰是探讨内心世界的,这个比宇宙还大,有意思极了,探讨和感悟不懂的东西这才好玩。最后是什么乐器,这不是最重要的,最重要是通过音乐感悟生命,感悟我们还活着。

史:您对待音乐是一个特别热情的人,那您对待生活呢?

朱:音乐是超越生命的东西,音乐是无限的,你不会在音乐的世界里活腻,它在你生命成立之前已经存在,在你生命终结后还继续存在。我觉得太多东西越来越不重要,这些东西变得不重要反而我开心了。我之所以能做这么多事,可能是我在其他方面毫无抗拒、顺其自然,随缘这种状态让我省了很多纠结,其他事情我从不会抗争,也不用心机和心思,没有太多的东西牵扯我。在其他方面我没有任何能量消耗,所以我不怎么吃喝,睡觉也少,就像汽车不跑路也不用灌什么油。

史:您把所有的心思都投入到了音乐当中,没有任何其他事情的干扰。

朱:确实是,最终一件美好的事情应该分享。如果我有欲望,我就希望让我们中国人,能感受到因为有了“音乐”这个精神食粮,即使离开了饭桌我们还能活着,因为我也是中国人。

史:您对待音乐的态度是要有热情,都说艺术来源于生活,又高于生活,您认为是生活的阅历造就您的态度吗?对您影响最大的人是谁?

朱:是我的两位老师,我的父亲和我的法国老师莫里斯·让德隆。我的父亲是我的启蒙老师,因为他是我的父亲,所以从小他跟我说什么我都不听的,他既是我的老师更是我的爸爸,对老师是敬畏三分,对爸爸是爱理不理。我父亲告诉我最重要的是“音乐是歌唱”,我的法国老师告诉我“毛病是练出来的,愚昧是劳动造成的”。

史:这个意思是说比起劳动,更重要的是“思考”吗?

朱:对,没有思考的劳作,没有任何意义。只有思考,才能做独一无二的自己。我经常因为完成不了一个艺术,而非常纠结、非常痛苦,那一刹那没有人理解,我可以撕破脸皮为了一个小细节,因为差一丝一毫就是垃圾。为什么科学家尊崇艺术家?科学家可以精准推算出人类到达火星上的数字,但他却敬重艺术家,这是因为艺术家脑子里的境界是空间尺度,这种精准不是科学能达到的。

史:您在国外待了二十多年,取得辉煌的成就,但您一直都保留着中国公民的身份。在2004年,您选择回国教学,传播音乐,并且创办了大提琴乐团,进行了几百场的公益演出,您认为这是一种使命感吗?

朱:其实就像鱼永远游不到目的地,我们人也到不了终点,没有人能真正达到什么境界或者能干什么。我觉得我是可以感悟到活着的愉悦感,所有的艰难、所有的冷场和漠然,所有不尊重文化的意识和一切的残酷,都被音乐响起那一刹那的愉悦感抵消了。

史:当您面对各种不理解,您会有动摇一下的想法吗?

朱:动摇没有,伤心是肯定的。十几年前他们说我是胡闹的,因为老师是不会走出课堂,更不要说到田间、工厂等地实践公益演出,他们认为我是坏了体统。这些不理解原来我在乎,现在我也不在乎了,我折腾了十几年,山南海北的公益演出、社会活动、音乐会,包括演奏和录制了很多的影视歌曲,我觉得音乐已经给我带来了太多的美好。

大提琴乐团十周年庆典——大提琴战士

史:您的公益演出还会一直进行下去。

朱:这个肯定少不了。这片大地不是我一滴水就能滋润的,我不期待滋润大地,我只希望自己别干得太快就行了。

史:那您除了音乐还有其他的爱好吗?

朱:我的下班时间还是音乐,放假的时候还在上课,艺术这个东西没有上班下班之分。我告诉年轻人,别人休息时我们来神,别人放假时我们工作,这是一种状态。音是声音,乐是感应,音乐没有专业与业余之分,只有热爱与否之别,应该把“业余”这两个字从中国的音乐字典里删掉,这是中国人发明的,音乐没有业余。

史:您是一位极富有社会责任感的人,您最伟大之处就是推动中国音乐文化事业的发展。我们需要更多像您这样深入基层的音乐家,让中国的百姓热爱音乐,享受音乐,让音乐滋润着中国大地和这片大地上的每一个人。谢谢您接受这次采访。