正面碰撞后排假人颈部力学响应分析与应用*

2016-04-11张君媛刘静岩叶文涛

卢 放,张君媛,马 悦,刘静岩,叶文涛

(1.一汽轿车股份有限公司,长春 130012; 2.吉林大学,汽车仿真与控制国家重点实验室,长春 130022; 3.一汽-大众汽车有限公司,长春 130011)

2016131

正面碰撞后排假人颈部力学响应分析与应用*

卢 放1,张君媛2,马 悦2,刘静岩3,叶文涛3

(1.一汽轿车股份有限公司,长春 130012; 2.吉林大学,汽车仿真与控制国家重点实验室,长春 130022; 3.一汽-大众汽车有限公司,长春 130011)

目前车辆在正面碰撞过程中后排假人颈部失分严重,相关研究较少,开发过程缺少科学指导和工程经验。因此,本文中根据对后排假人在碰撞过程中颈力学响应过程的解析分析,获得后排假人颈部力的等效计算公式,分析假人颈部力的组成部分和伤害来源,以及假人主要部位的理想运动趋势和设计目标;然后建立设计目标与后排约束系统设计参数之间的相关性,用以指导后排约束系统的参数设计,达到降低后排假人颈部力的目标。最后将该方法应用于某A类乘用车后排乘员约束系统的改进设计。

正面碰撞;后排乘员;乘员约束系统;颈部力学响应

前言

在几个普遍认可的NCAP评价体系中,C-NCAP和J-NCAP均对后排5百分位女性假人进行单独评价[1]。

由于安全气囊和安全带的联合作用,车辆前排假人颈部伤害已经得到了较好控制,而后排乘员约束系统配置低,相关研究少,因此车辆后排假人颈部失分严重。目前国外的研究主要针对新型约束系统,例如充气式安全带和双级限力等装置保护效果的研究[2-4],但受到成本等因素的制约,并没有得到广泛应用;国内的研究则通过仿真和试验分析某些参数,如车体波形或安全带特性等,对假人颈部伤害的影响[5-6]。整体来说现阶段研究成果缺少对颈部伤害的全面理解,导致在约束系统开发过程中依旧存在盲目性。因此,对后排假人颈部力学响应的分析,可以整体把握其伤害来源和设计方向,为后排约束系统设计提供理论指导,避免参数设计的盲目性[7-8]。

1 C-NCAP对后排乘员伤害的试验要求

2012年7月1日中国汽车技术研究中心正式实施2012版C-NCAP规程,分别在正面100%重叠刚性壁障碰撞试验(FRB)、正面40%重叠可变形壁障碰撞试验(ODB)和可变形移动壁障侧面碰撞试验(MDB)3项碰撞试验中,增加了对后排5百分位女性假人伤害情况的定量化评价,每种工况满分为2分[9]。其中FRB和ODB两种工况包括对后排假人颈部的伤害评价。在分值分配方面,FRB工况对乘员颈部伤害进行单独评价,满分为0.2分;ODB工况对乘员颈部与头部同时评价,取两者最低分,满分为1分。在评价指标方面,由后排乘员头部是否发生二次碰撞决定,如果未发生二次碰撞,则只须考虑颈部Fz,如果发生二次碰撞,则须同时考虑颈部Fx,Fz和My,以及头部HIC15。具体评价标准如表1所示。最新实施的2015版C-NCAP规程不仅沿用了2012版3种碰撞工况中对后排女性假人的考察项目和评分标准,并将下潜纳入扣分项目。

表1 2012版C-NCAP后排假人颈部评价指标

统计中国汽车技术研究中心已公布的139款车型中假人颈部得分情况的结果表明,在FRB和ODB工况下前排假人颈部得分非常高,两种工况平均得分为98.9%和96.0%,可见前排假人颈部伤害已经得到了良好的控制;相比之下,后排假人头颈部得分明显较低,两种工况平均分为37.8%和33.7%,如表2所示。

表2 前排和后排配置头颈部得分情况

前后排约束系统使用情况统计结果如表3所示。上述139款车型前排大多数已匹配具有预紧和限力功能的安全带,占所有车型的97.1%,并全部采用了安全带气囊装置,而后排约束系统大多数依旧采用三点式安全带,占16%,可见后排乘员约束系统配置较前排低得多。

表3 前排与后排约束系统配置对比

另外,不同配置情况下后排假人颈部得分情况表明,后排乘员伤害相关设计参数众多,即使采用预紧和限力装置或是单独采用限力装置可以降低颈部伤害,但也无法绝对保证后排乘员颈部得分,后排假人颈部总得分与配置的关系如图1所示。

综上所述,目前国内车辆后排假人伤害颈部比前排失分严重得多,约束系统配置低,影响因素多。因此,为快速降低后排假人颈部伤害,应从颈部力学响应出发,对各个参数进行全面考量分析,从而减少参数设计过程中的盲目试算。

2 后排假人颈部Fz力学响应的解析分析

2.1 后排假人颈部Fz力学响应过程的简化

后排乘员在运动过程中,如果头部不发生二次碰撞,则仅受到来自颈部的约束力。因此,假人颈部Fz和头部的Z向加速度关系可以描述为Fz=mh·az,实车试验结果如图2所示。可见,FRB和ODB两种工况均符合上述规律,因此本文中仅对正面全宽碰撞工况进行分析。

为分析后排假人颈部Fz力学响应,将碰撞过程中后排假人胸部以上部分简化为上躯干、颈部和头部质量块3个部分,如图3所示。后排乘员在碰撞过程中的运动过程可以描述为胸部平动以及上躯干和颈部的相对转动。

头部Z向加速度的具体计算推导过程如下。

(1) 求解颈部N点加速度

将颈部和头部质量块当成一个整体,质量集中在N点,此时N点的运动可以描述为C点的平动和N点相对于C点的转动,如图4(a)所示,N点加速度为

(1)

(2)

(2) 求解头部H点的Z向加速度

由于颈部和上躯干存在角度(θh-θt),如图4(b)所示,所以H点Z向运动可以描述为N点加速度在其相对坐标Z向加速度分量和相对于N点的向心加速度,推导结果为

(3)

将式(3)展开,则有

(4)

(3) 简化处理

将式(4)简化为

(5)

利用仿真输出结果对比验证后排假人Z向加速度的等效计算结果与直接输出结果,如图5所示。结果表明,该等效计算公式可以对后排假人颈部Fz进行有效预测。

根据牛顿第二定律可得

(6)

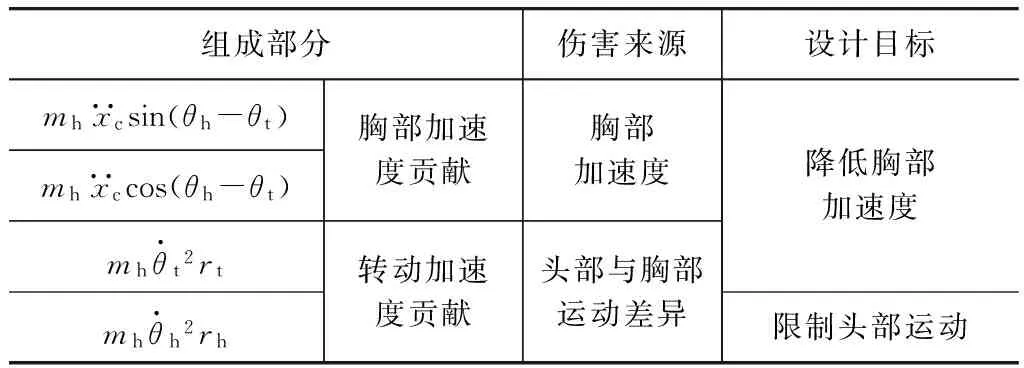

2.2 后排假人颈部Fz力学响应影响因素的解析

将式(6)的4个组成部分归为两大部分:第一部分是胸部加速度对颈部Fz的贡献,包括胸部X向和Z向加速度;第二部分是转动加速度对颈部Fz的贡献,包括颈部转动加速度和上躯干转动加速度。表4为上述两部分的来源以及相关参数的设计目标。

表4 颈部Fz组成部分分析

研究表明,降低颈部Fz可以通过以下途径实现:

(1) 通过约束头部减小头颈部运动差异,可有效降低颈部Fz,但需要外部附加约束系统;

(2) 降低胸部加速度不仅可直接降低胸部加速度对颈部Fz的贡献,同时也可降低头部和胸部的运动差异,最终实现降低后排假人颈部Fz的目的。

为分析验证颈部Fz力学响应的解析分析结果,利用后排基础仿真模型,统计计算采用不同约束系统特性时假人各部位的力学响应。图6为后排假人胸部加速度与其颈部Fz各组成部分的关系。由图可见,随着胸部加速度降低,假人胸部X向、Z向和颈部转动贡献也会降低,但上躯干转动贡献会有所增加,其幅度明显低于其他3种变化幅度。所以通过降低头部与胸部之间运动差异及胸部加速度即可降低颈部伤害。

通常,胸部加速度主要由约束系统的约束力产生[10-12],对于后排假人即为安全带肩带约束力产生,而该约束力则由安全带织带力和安全带所呈夹角αSB共同决定,如图7所示。设计时,首先应尽量降低安全带织带力;在织带力不变的情况下,要保持较大的αSB,即限制乘员胸部位移量。

由于假人骨盆与胸部相连接,为在安全带织带力不变情况下限制胸部位移量,可以考虑限制后排假人骨盆运动量。图8为胸部加速度与骨盆位移和限力等级的关系,其中限力等级用限力扭杆的扭矩表达。

根据上述对假人颈部力学响应过程的解析和仿真统计分析,获得后排假人头部、胸部和骨盆3个重要部位的理想运动趋势和设计目标,如图9所示。具体是通过合理设计相关参数,以外部约束来限制假人头部运动,降低约束系统对胸部产生的约束力和限制假人骨盆的运动。如将上述对假人颈部Fz力学响应的解析分析结果应用于后排假人运动分析,即可建立其与后排约束系统的相关性,进而指导后排乘员约束系统的设计。但是,由于乘用车后排空间结构的原因,难以安装安全气囊装置,因此缺少对假人头部直接的约束。另外研究发现,充气式安全带可以有效用于对后排假人头部的约束[13-14],但受到成本和技术的限制,目前没有得到广泛应用。

后排约束系统中只有安全带肩带直接作用于假人胸部,因此在设计过程中,应尽可能降低安全带织带力,即降低安全带的限力等级。但是,后排空间尺寸参数会限制安全带限力等级的降低,所以可以考虑增加卷收器预紧装置,并进一步降低限力等级。

后排约束系统中作用于假人骨盆位置的有安全带腰带和后排座椅坐垫。目前车型碰撞试验结果表明,后排假人骨盆位移量偏大主要源于下潜[15],因为下潜导致骨盆位移量增大,约束系统的约束力增强,进而假人伤害也随之增大。因此,后排骨盆相关参数的设计应尽量降低假人下潜趋势。

对于安全带腰带,锁扣和锚点位置决定安全带腰带与乘员的接触位置[16]。例如,固定点X向位置距离乘员越远,Z向位置距离乘员越近,则安全带腰带与假人接触位置也越高,腰带角度(腰带与水平面所呈角度)越小,腰带与骨盆质心距离越远,如图10所示。这就意味着在碰撞过程中骨盆绕腰带的转矩越大,下潜趋势也越明显,如图11所示。因此,安全带固定点设计时,应适当增大腰带角度,例如降低固定点Z向位置等。

对于后排座椅坐垫参数,为减小假人下潜趋势,应在满足后排乘员乘坐舒适性的前提下,增大坐垫刚度、坐垫倾角和减薄厚度,以及采用增加防下潜装置等方法。

3 后排约束系统的改进

将假人颈部Fz力学响应解析分析结果应用于国内某A类乘用车后排乘员约束系统的改进过程。考虑该车型总布置已经确定,车体结构、安全带固定点位置和坐垫形状等已经确定,所以采用降低限力等级,增加预紧并降低限力等级和增大坐垫刚度3种改进方案。

首先基于目标车型利用MADYMO软件建立后排乘员约束系统多刚体与有限元耦合仿真模型[17],然后通过加载不同波形模拟FRB和ODB两种工况车体后排运动情况,运动状态和响应对比如图12和图13所示。

利用上述耦合仿真模型,分别计算3种改进方案的效果。

(1) 降低限力等级

原始和改进后限力特性如图14所示。

降低限力等级的效果,即得分的提高,如表5所示。

表5 降低安全带限力等级的效果

(2) 增加预紧并降低限力等级

采用卷收器预紧,预紧量为60mm;原始和改进后的限力特性如图15所示。所对应的效果如表6所示。

(3) 提高坐垫刚度

将后排坐垫刚度提高50%后得分的提高如表7所示。

表6 增加预紧并降低限力等级的效果

表7 提高坐垫刚度的效果

结果表明,利用后排假人颈部力学响应的解析分析结论,可以快速为后排乘员约束性系统的改进提供指导,改进后目标车型在C-NCAP中的后排颈部得分明显提高,同时未降低假人胸部得分,因此后排乘员整体得分得到了提高。

4 结论

通过建立后排5百分位女性假人颈部Fz力学响应等效计算公式,分析后排5百分位女性假人颈部Fz力学响应特性及其伤害来源,结合仿真计算与统计分析,获得了后排假人主要部位理想的运动趋势和相关参数的设计目标,即相关参数设计过程中尽量限制假人头部运动,降低约束系统对胸部产生的约束力和限制假人骨盆的运动。然后,通过探讨设计目标与后排约束系统之间的相关性,提出后排约束系统各个设计参数的设计方向,包括安全带特性和座椅坐垫特性等。最终基于假人颈部Fz力学响应解析分析结果,归纳总结出以降低颈部Fz为目标的后排约束系统设计方向,避免大量盲目的计算或试验。最后综合解析分析结果与目标车型总布置情况,提出改进设计方案并进行仿真验证。结果表明,对于100%正面全宽碰撞和40%偏置碰撞两种工况,后排假人颈部Fz得分和后排总分均得到了提高。

[1] MUELLER I, Dr. SOHR S. Study of second row occupant protection in frontal vehicle crashes and potential restraint system countermeasures[C]. ESV,13-0430.

[2] WESTON D. NHTSA’s rear seat safety research paper[C]. ESV,11-0348.

[3] FORMAN J, MICHAELSON J, KENT R. Occupant restraint in the rear seat: ATD responses to standard and pre-tensioning, force-limiting belt restraints[C]. 52nd AAAM Annual Conference Annals of Advances in Automotive Medicine,2008.

[4] 商恩义,乌秀春,李楠.两种正面碰撞试验中后排女性假人伤害对比研究[J].汽车技术,2013(4).

[5] 张耀辉,鞠春贤,岳国辉,等.正面碰撞中后排女性假人仿真分析[C]. The 9th Int. Forum of Automotive Traffic Safety (INFATS), Changsha, China, December 2011.

[6] RICHARD K, JASON F, DANIEL P P, et al. Rear seat occupant protection in frontal crashes and its feasibility[C]. ESV,07-0386.

[7] KAWAGUCHI K, KANEKO N, IWAMOTO T, et al. Optimized restraint systems for various-sized rear seat occupants in frontal crash[C]. SAE Paper 2003-01-1230.

[8] IYAMA J, OBAYASHI K, WAKANA G. Appling CAE to understand the causality of dummy neck injury readings[C]. SAE Paper 2011-01-1069.

[9] 中国汽车技术研究中心.中国新车评价规程(C-NCAP)[S].2012.

[10] 商恩义,张君媛,杨斌,等.正面碰撞试验中假人头部及胸部受力分析方法的研究与应用[J].汽车技术,2010(10):18-21.

[11] 王智,茼蕾,车筱磊,等.安全带限力性能对假人胸部伤害影响的研究[C].2010中国汽车安全技术国际研讨会,重庆,2010:202-206.

[12] 商恩义,陈晓东,杨斌,等.正面碰撞试验中假人肩带力、胸部加速度与胸部位移间关系的研究[J].汽车技术,2011(2):22-25.

[13] ZELLMER H, LIIHRS S, BRIIGGEMANN K. Optimized restraint systems for rear seat passengers[C]. ESV 98-Sl-W-23.

[14] ADUMA S, OOTA K, NAGUMO H, et al. Development of new airbag system for rear-seat occupants[C]. ESV,09-0288.

[15] 李月明,韩刚,刘卫国,等.后排座椅下潜对假人伤害的影响及其改进[J].汽车安全与节能学报,2013,4(1):23-26.

[16] REED M, EBERT-HAMILTON S. Distribution of belt anchorage locations in the second row of passenger cars and light trucks[C]. SAE Paper 2013-01-1157.

[17] TASS. MADYMO V7.4 Reference Manual[M].2011.

The Analysis and Application of the Neck MechanicalResponse of Rear Seat Dummy in Frontal Crash

Lu Fang1, Zhang Junyuan2, Ma Yue2, Liu Jingyan3& Ye Wentao3

1.FAWCARCo.,Ltd.,Changchun130012; 2.JilinUniversity,StateKeyLaboratoryofAutomotiveSimulationandControl,Changchun130022; 3.FAW-WolkswagenAuto.Co.,Ltd.,Changchun130011

At present, the scores of rear seat dummy neck in frontal crash is particularly low, and in this respect, little research has been done and vehicle development process lacks scientific guidance and engineering experiences. In view of this, based on the analytical analysis on neck mechanical responses in the crash process of rear seat dummy, the equivalent neck force formula of rear seat dummy is derived, the constituent and injury sources of dummy neck force as well as the ideal motion trend and design goal of main dummy parts are analyzed. Then the correlations between design goal and design parameters of rear seat restraint system are established to guide the parameter design of rear seat restraint system and attain the objective of reducing neck force of rear seat dummy. Finally the method adopted is applied to the modification design of the rear seat occupant restraint system of a class-A car.

frontal crash; rear seat occupant; occupant restraint system; neck mechanical response

*国家自然科学基金(51375203)资助。

原稿收到日期为2014年1月13日,修改稿收到日期为2015年4月27日。