“一带一路”战略的质疑与回应——兼论人类命运共同体构建的国际认同

2016-04-05刘传春华中科技大学马克思主义学院湖北武汉430074

刘传春(华中科技大学马克思主义学院,湖北武汉430074)

“一带一路”战略的质疑与回应——兼论人类命运共同体构建的国际认同

刘传春

(华中科技大学马克思主义学院,湖北武汉430074)

[摘要]“一带一路”作为实现中国梦目标的战略之一,旨在扩大中国与沿线国家深层次、宽领域、全方位的合作关系。但中国与沿线国家在合作中存在的政治互信不牢固、经济互惠不坚定、机制建设不稳固等问题,挑战着“一带一路”战略实施的可能性、可行性和稳定性。该文认为,通过增进政治互信、巩固经济互惠、创新合作机制,将在深化中国与沿线国家合作关系中,增强人类命运体构建的国际认同,推动“一带一路”战略的成功实施。

[关键词]“一带一路”战略;人类命运共同体;国际认同

2013年9月和10月,习近平总书记分别在哈萨克斯坦和印度尼西亚访问期间正式提出建设“丝绸之路经济带”和“海上丝绸之路”。11月,中共十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》将“一带一路”正式升级为国家战略,提出“推进丝绸之路经济带、海上丝绸之路建设,形成全方位开放新格局”的建设目标①“一带一路”作为国家战略的提出及实施,需要学术界展开以下三个方面的研究:第一,“一带一路”意味着国家对外发展战略的重大调整,围绕“一带一路”,从国家战略层面深入解读战略调整的国际、国内社会基础,调整方向和路径,对国家未来发展产生的影响;第二,“一带一路”战略和国内各地区发展紧密相连,是国内各地区发展的重要战略机遇期,需要在深入了解各地区发展规划的基础上就各地区如何抓住这个战略机遇期进行深入研究;第三,“一带一路”战略旨在促进我国对外开放新格局的形成,沿线国家的回应直接关系到“一带一路”战略的成败,需要深入研究沿线国家的“回应”。从学术界已有的研究来看,呈现出以下特征:一是对“一带一路”战略的内涵及形成原因进行初步界定和分析,重其包含的经济内涵及形成经济动因研究,弱其包含的政治安全、人文内涵及形成原因研究。二是对我国实施“一带一路”战略面临的挑战进行研究,重政治安全、文化差异导致的挑战研究,弱经济竞争导致的挑战研究。三是对我国应对挑战的举措进行研究,重在政策性描述、弱理论分析,且没有就应对举措进行系统研究。四是对“一带一路”战略促进国内建设布局调整进行研究,重在国家层面的宏观研究、弱国内各地区层面微观研究。五是对沿线国家对“一带一路”战略的回应进行研究,但相关研究不仅少,而且没有突出中亚、俄罗斯、南亚和东南亚国家是“一带一路”战略实施的优先方向而对沿线国家的回应进行全面研究。参见赵翔,《“一带一路”战略与中国对阿拉伯国家出口潜力分析》(《阿拉伯世界研究》,2014年第5期);孙志远,《“一带一路”战略构想的三重内涵》(《中国经济时报》,2014-08-11);安宇宏,《“一带一路”战略》(《宏观经济管理》,2015年第1期);杨思灵,《“一带一路”:印度的回应与对策》(《亚非纵横》,2014年第6期);林民旺,《印度对“一带一路”的认知及中国的政策选择》(《世界经济与政治》,2015年第5期)等等。。由于“一带一路”旨在发展与沿线国家深层次、全方位、多领域的合作关系,本文根据影响国际合作的政治互信、经济互惠、机制建设三大因素,探讨国际社会对“一带一路”战略的质疑及我国的回应举措,从中回答如何通过“一带一路”建设,增强国际社会对中国构建人类命运共同体的认同。

一、政治互信与“一带一路”战略实施

政治互信是相信对方的合作意愿。在无政府状态国际社会里,追求私利的国家之间能否合作,前提是互信,即“如果双方都理性地以信任为基础,合作协议仍然可能达成。”[1]74由于“认知的不确定和突发危险中的不信任导致合作困难和不稳定”[1]75。认知,即国家辨别其他国家如何行动的能力,是建立政治互信的关键。

(一)改革开放三十多年来,随着中国的经济发展和国际地位的提升,中国与其他国家因社会制度不同引起的摩擦、利益矛盾引起的纷争以及文化差异引起的分歧接踵而至,中国面临着认知困境,这以中国威胁论最为典型。目前,中国威胁论主要表现于国际社会对中国自身能否稳定发展、中国谋求发展的道路是否侵害他国利益、中国发展起来后是否谋求霸权等存在担忧,甚至把中国描绘为西方神话故事可以摄取人的灵魂的“墨菲斯托”,呈现出“偏见往往最难消除”的顽固性②参见《习近平在德国科尔伯基金会的演讲》,人民网,2014年3月28日。。随着“一带一路”战略的实施,中国威胁论以“中国经济扩张”和“政治安全扩张”的面目再现。就“中国的经济扩张”而言,主要指责中国与沿线国家的产品贸易是为了获取沿线国家的矿产品和石油天然气等资源,经济一体化建设是为建立由中国制定规则的亚欧经济区;就“中国的政治安全扩张”而言,是指通过经济进入中亚、南亚和东南亚而赢得中国在这些区域的政治安全影响力。

(二)以“中国经济扩张”和“政治安全扩张”为内容的政治互信问题,挑战着“一带一路”战略实施的可能性。一是规划中的合作项目受阻。以基础设施建设中的一个重要规划项目中吉乌国际铁路为例,这条跨越中国、吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦的国际铁路早在1999年,三国就签订了合作备忘录,但因吉尔吉斯斯坦国内部分力量指责这条铁路的修建将使中国获得通向吉国金矿、白银、铝、铜、煤炭资源的路径,吉尔吉斯坦于2013年12月宣布中止该铁路在吉国境内的建设。至今,这条铁路国际段何时开工还是个未知数③参见《中吉乌铁路好事多磨》,http://www.infzm.com/content/74120.。二是已开工的合作项目面临投资风险。以2014年9月中国和斯里兰卡签定的科伦坡港口城项目为例,在合作项目开工半年后,斯里兰卡新政府以调查该项目是否存在腐败为由暂停建设。何时开工?需要等待斯里兰卡政府任命一个专门委员会的调查结果,这对已投资5亿美元的中国企业来说,无疑带来巨大风险①参见《中国港湾与斯里兰卡共建科伦坡港口城:投资14亿美元,填海造地》,http://www.guancha.cn/Neighbors/2014_09_16_267496.shtml.。。三是区域大国对中国发展的担忧。以中俄关系为例,中俄虽已建立全面战略协作伙伴,但“丝绸之路经济带”上的中亚国家皆为原苏联的成员国而使俄罗斯对中亚国家拥有“有限主权”,俄罗斯对中国与中亚国家关系的发展保持着警惕,以至俄罗斯推动的欧亚联盟将中国排除在外。

(三)面对“中国威胁论”对一带一路”战略实施可能性的挑战,中国需要扩大利益共同点,不断增强与沿线国家的政治互信。一是明确政治互信问题并不完全否认互信的存在,只是表明“信任的基础还不牢固”[2]12。二是明确中国的“一带一路”战略与沿线国家发展战略的相通性,即中国与沿线国家有着相同的发展战略目标,那就是确保经济长期稳定发展,实现国家繁荣富强和民族振兴。战略目标的相同意味着中国与沿线国家完全可以实现发展战略的对接。三是兼顾区域大国的利益关切,创新并拓宽合作领域。以中国和印度的关系为例,中国要充分认识到印度在印度洋区域的影响力,“应该避开较为敏感的海上安全问题,从文化角度入手,探讨一些合作项目”[3],包括积极推动“一带一路”战略与印度“跨印度洋海上航路与文化景观”计划的全面对接。四是以中国的实力提供力所能及的公共品。一方面是提供安全公共品,就传统安全威胁而言,中国应以其联合国常任理事国的身份积极向沿线热点区域提供人道救援和安全支持;就非传统安全威胁而言,在流行型疾病、气候变化、恐怖主义、自然灾害等领域,中国应加大援助并就相关技术研发进行合作。另一方面是提供公共品,这主要包括以亚投行、丝路基金为内容的基金建设,对贫穷国家的无偿援助,向沿线国家提供优惠贷款、项目投资,等等。

以上举措,将力促中国与沿线国家加强对彼此战略意图和发展走向的了解和认知,扩大合作共识,推动建立广泛而牢固的政治互信,继而奠定“一带一路”战略实施的可能性基础。

二、经济互惠与“一带一路”战略实施

经济互惠是“投之以桃、报之以李”的互有收益合作。一旦国家之间建立了互惠的经济合作关系,不仅可以推进外溢式合作,还可以“阻止不合作行为”[1]104。

(一)改革开放三十多年来,从经济结构的互补性出发,通过贸易形成互惠互利的合作格局,继而走向一体共赢,中国逐渐走出一条行之有效的对外合作途径。但是,因国家对相对利益追求以及经济结构互补性弱而导致中国对外经济合作中的互惠条件不坚定性突出。一方面,国际合作是以共同获利为目标,但是利益的分配是不均衡的,存在相对获利问题,即合作各方更关注自身相对于它国获利的多少,害怕利益的不均衡分配导致自身实力相对受损,继而改变彼此间的权力关系。国家对相对利益追求导致中国对外合作困境主要表现于中国对外贸易的“顺差和逆差”争论。另一方面,建立在禀赋优势差异基础上的结构互补是推动经济互惠合作的根本动力,禀赋优势类似,即经济结构互补弱的国家间难以建立有效的合作关系。

(二)因国家对相对利益追求以及经济结构互补性弱而导致中国对外经济合作中的互惠条件不坚定性,挑战着“一带一路”战略实施的可行性。这主要表现为中国与沿线国家的贸易顺差问题:中国和沿线国家的贸易关系是否是“中国占了便宜”?2014年中国外贸统计数据显示,沿线国家与中国的贸易关系大都处于贸易逆差地位(见表1)。

表1 沿线国家与中国的贸易额比较 单位:亿美元

贸易顺逆差直接引发双方的贸易冲突,这以处于贸易逆差地位国家对中国发起的贸易保护主义最为突出。据不完全统计,2015年3-5月,印度对华实施9起反倾销措施,涉猎于化学、机械、电子、钢材等多个领域(见表2)。

表2 2015年3-5月印度对华反倾销

一方面是贸易保护主义引发的贸易冲突,另一方面,中印也存在经济结构互补性弱的问题,即两国同为资源相对贫乏,以出口制造业产品为主的国家。据统计,2014年,印度自中国进口的商品主要有机电产品、机械设备、有机化学品、肥料、钢材、塑料制品,但印度全年主要出口商品为矿物燃料、珠宝及贵金属制品、运输设备、机械设备、有机化学品、药品等,而禀赋优势类似的两个亚洲大国2014年全年贸易总额仅为715亿美元,在中国对外贸易排名10名之外。

(三)面对经济互惠条件不坚定对“一带一路”战略实施可行性的挑战,中国需要提高合作水平,不断巩固中国与沿线国家经济互惠合作。一是以海陆交通基础设施建设为突破口,实现互联互通。目前,中国与沿线国家规划了六大经济走廊:新亚欧大陆桥、中国—中南半岛经济走廊、中蒙俄经济走廊、孟中印缅经济走廊、中巴经济走廊、中国—中亚—西亚经济走廊。尽管六大经济走廊交通基础设施建设的内容和层次各异,但其建设将创造“全方位、立体化、网络状的大联通”①参见《张高丽:中国规划“一带一路”6大经济走廊建设》,http://news.china.com/domestic/945/20150527/19754845.html.新局面。二是大力促进经济一体化建设。经济一体化建设分为三个层次:第一层次是充分利用中国与周边国家已经形成的经济结构互补格局,推动双边贸易额的增长。第二层次是以中国对外开放中获得成功的,包括开发区、高新区、海关特殊监管区为形式的经贸合作方式,着力于在沿线国家建设跨镜经贸合作园。第三层次是自由贸易区建设。自2010年中国东盟自由贸易区建设以来,相继与新加坡、巴基斯坦、新西兰、智利、韩国等国家签订自由贸易协定。2014年11月,中国与澳大利亚已实质性结束自由贸易协定谈判;2014年9月,中国与斯里兰卡启动自贸谈判。2015年2月,中国与马尔代夫启动了建立双边自贸区可行性研究。中国与西亚国家自由贸易区谈判正在进行,与中亚国家就自由贸易区谈判达成共识,更重要的是,中国与东盟等国家就“区域全面经济伙伴关系”(RCEP)也达成共识,中国和东盟、日本、韩国将致力于2020年建成东亚经济共同体。同时,围绕降低关税、削减非关税措施、新一批服务贸易承诺谈判、投资领域的实质性开放等内容,中国与东盟努力打造“中国—东盟”自由贸易区升级版。以上举措将推动中国与沿线国家形成互有收益的高水平互惠合作,继而夯实“一带一路”战略实施的可行性基石。

三、对外合作机制建设与“一带一路”战略的实施

国际机制是在某一特定问题领域内形成的协调国家间合作关系的原则、准则、规则和决策程序的国际行为模式。由于国际机制具有建立共同行为规范、制约背叛者和培育共同利益的内化功能,国际关系学者视国际机制的建立“是一个人类理性选择的智慧”[1]235。

(一)在对外开放的历史进程中,中国充分认识到机制建设对稳定中国对外合作关系的重要意义,不仅提出“最重要的是在利益相关领域建立行之有效的合作机制”[4],而且从中国对外合作机制建设实践中充分肯定“机制对加深合作具有持久作用”[5]。但是,由于对外机制建设中的权力建构缺位和观念认同缺失因素影响,中国面临着机制建设效力不稳固问题。就权力建构而言,是指国家间的权力结构决定着国际机制形成的动因和预期。围绕合作各方的权力结构关系,中国对外合作机制的权力建构缺位表现为两方面:一是在中国参与的、以美国为首西方大国主导的国际机制中,中国面临着西方大国的霸权主义;二是在中国倡导并发起的国际机制中,因没有形成稳定的权力关系状态而使该国际机制流于论坛化的困境。就观念认同而言,由于机制建设需要建立共同认可的、具有普遍性的原则和规范,其中观念的认同是原则和规范形成的前提。中国对外合作机制的观念认同缺失,主要是指中国与合作各方因社会制度、宗教传统、文化价值、发展模式的差异,而难以形成共同认可的原则和规范。

(二)因权力建构缺位和观念认同缺失而导致的中国对外合作机制建设效力不稳固,挑战着“一带一路”战略的稳定性。一是美国霸权干扰着中国与沿线国家的机制建设。这以美国在亚太推行的TPP(跨太平洋战略经济伙伴关系协定)最为典型。TPP是跨太平洋的12个国家所签署的其成员承诺在货物贸易、服务贸易、知识产权以及投资等领域相互给予优惠并加强合作的自由贸易协定,在美国的主导下,TPP确定其高标准、全面性的区域贸易自由目标。美国以其强大实力所制订的自由贸易规则将中国排斥于其计划主导的亚太区域贸易协定之外,打乱中国—东盟自由贸易区的机制建设步伐。二是中国与沿线国家机制建设中的组织体系亟待加强。机制的权威来自其建构完整的组织机构,目前,中国与沿线国家合作机制运行的组织机构中心是秘书处,以及根据问题领域设置不同行动工作组。如上海合作组织的常设执行机构是秘书处和反恐中心。但秘书处的职能需要完善,各行动工作组的落实计划并监督计划实施的功能需要加强。三是沿线国家有着浓厚的宗教氛围、经济法律法规和政策不健全、对外开放不足导致的国际法和国内法的对接困境、市场经济发展不完全、民主制度建设不完善,这加上与中国领土接壤的国家因历史问题又造成领土纠纷,中国与沿线国家的观念认同缺失。

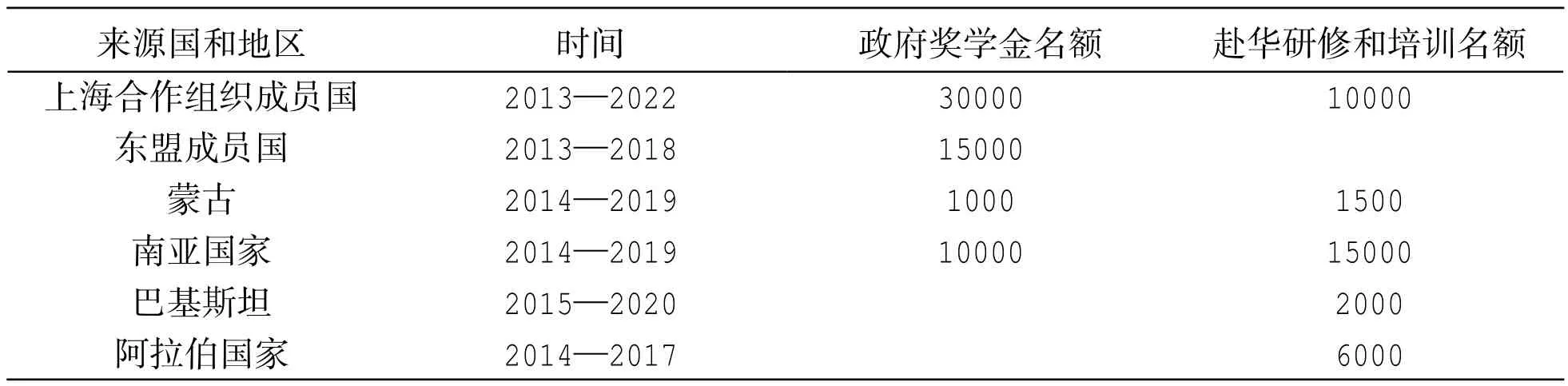

(三)面对机制建设效力不稳固对“一带一路”战略稳定性的挑战,中国需要学习和创新,不断增强合作机制的效力。一方面,中国大力推动中国与沿线国家的机制建设。中国与沿线国家逐渐构建点面结合的国际机制网络:西北面和北面有上海合作组织,东面和东南面有中国与东盟自由贸易区、“10+1”“10+3”以及东亚峰会合作框架,南面有大湄公河次区域经济合作,且中国已是南亚区域联盟的观察员,西面有中阿合作论坛和中国-海合会战略对话;此外,中国发起并参与的机制还有博鳌亚洲论坛、亚信会议、亚洲合作论坛、中非合作论坛、欧亚经济论坛、中国国际投资贸易洽谈会、前海合作论坛以及各种形式的博览会等等。在已有合作机制之下,中国倡议并推动问题领域内的机制建设,如中印可建立亚洲油气进口国协调机制、亚洲主要石油供应国与消费国部长级圆桌会议机制,上海合作组织机制内建设粮食安全合作机制、能源俱乐部,建立亚洲执法安全合作论坛和亚洲安全应急中心机制,在“10+1”框架下探讨建立澜沧江—湄公河对话合作机制,建立“一带一路”国际高峰论坛机制,同时加强中国与区域国际机制的合作,如“欧亚经济联盟+1(中国)”模式、“中国+跨太平洋伙伴关系协议(TPP)”的互动机制。所以,“‘一带一路’不会搞新机制,将依靠中国与有关国家既有的双多边机制,陆续推出基建、交通的互联互通及贸易投资的便利化等措施。”①“一带一路”全局性规划启动编制,六行业受益,http://news.cnstock.com/news/sns_jd/2014qglh/2014lhtt/201403/2945075.htm .另一方面,中国力主通过加大文化交流,增强观念的认同。文化交流重在年轻人的交流与培养,以留学生交流为例,中国致力于资助沿线国家青年人到中国来留学和培训(见表3)。

表3 部分中国资助留学生交流计划

不仅如此,中国通过机制建设使中国与沿线各国人民的交流制度化,如中国已经率先成立上海合作组织睦邻友好合作委员会,将在上海政法学院设立“中国—上海合作组织国际司法交流合作培训基地”,倡议举办上海合作组织媒体合作论坛,倡议召开亚洲文明对话大会,将举办以弘扬万隆精神为主题的国际研讨会。其中,2014-2015年为中阿(阿拉伯国家)友好年,2014是中国—东盟文化交流年,2014年是中国—印度文化交流年。以上举措将增进中国与沿线各国人民相互了解和相互影响,为“一带一路”战略的稳定运行提供制度保障。

四、结语

基于中国与世界利益关系的根本性变革以及经济全球化带来人类历史从未像今天这样紧密地联结在一起的现实,2012年党的十八大报告正式倡导人类命运共同体意识。随后,通过党和国家领导人的多次阐述,高举国际合作大旗,建立中国与世界利益与共、安全与共、以集体合力应对挑战和危机的命运共同体成为新时期中国外交的新目标。随着“一带一路”战略的形成,“人类命运共同体”与“一带一路”战略在目标层面与途径层面实现统一。一方面,人类命运共同体理念孕育和驱动了“一带一路”建设;另一方面,“一带一路”战略的实施将为人类命运共同体的构建奠定物质基础。

由于命运共同体的“本意是要在国家之间建立更紧密的伙伴关系,是对原有关系状态进行升华,彼此体现高度认同感”[6],因此,国际社会对“一带一路”战略的质疑,实质是构建人类命运共同体能否在国际社会得到认同的问题。“一带一路”战略在实施中的回应,实质是在实践层面增强国际社会对人类命运共同体的认同。

(一)在空间的合作领域“一带一路”横跨欧亚大陆,涉及欧亚大陆的六十多个国家,这是在实践层面明确人类命运共同体构建的空间范围,即从以中国与相关国家建设双边命运共同体走向中国与周边国家建设周边命运共同体,再至中国与亚洲国家建设亚洲命运共同体,以及横跨两大洋,涵盖亚太命运共同体、中非命运共同体、中欧命运共同体、中国与拉丁美洲国家共同体的人类命运共同体。

(二)在空间的价值取向方面。“一带一路”明确以经济发展为核心,推动“中国的发展需要世界”走向“中国的发展惠及世界”,在“中国的发展惠及世界”中推动世界的共同发展,在世界的共同发展中推动中国的进一步发展。这是在实践层面实现着人类命运共同体的发展观。

(三)在合作的问题领域。“一带一路”的核心是实现中国与沿线国家的互联互通,包括作为互联互通建设优先领域的道路通,作为核心领域的贸易通、起抓手作用的货币通、起保障作用的政策通以及作为纽带的民心通。这是在实践层面务实推进人类命运共同体的构建。

很显然,人类命运共同体目标深深内植于中国与“一带一路”沿线国家的合作之中。围绕政治互信、经济互惠和机制建设深入研究中国与“一带一路”沿线国家深层次、宽领域、全方位的合作关系,动“一带一路”战略的成功实施。

[参考文献]

[1]大卫·A·鲍德温.新现实主义与新自由主义[M ].肖欢容,译.杭州:浙江人民出版社,2001.

[2]张蕴岭.中国与周边国家:构建新型伙伴关系[M ].北京:社会科学文献出版社,2008.

[3]杨思灵.“一带一路”:印度的回应与对策[J].亚非纵横,2014,(6).

[4]江泽民.深化团结协作、共创美好世纪——在“上海合作组织”成立大会上的讲话[N].人民日报,2001-06-15.

[5]王佳宁.李克强在第三届“开放式创新”莫斯科国际创新发展论坛上的演讲[EB/OL].新华网,2015-10-15.

[6]陆建人.迈向“亚洲命运共同体”[J].世界知识,2015,(8).

(责任编辑:李平)

Challenge and Response to“the Belt and Road Initiative”: Concurrently Discuss the International Identity of Hum an Destiny Com m unity Construction

LIU Chuan-chun

(School of Marxism,Huazhong University of Science and Technology,Wuhan 430074,Hubei,China)

Abstract:As one of the strategies of realizing China Dream,“the Belt and Road Initiative”aims at deepening a deep, wide and all-around cooperative relationship between China and the countries along the Belt and Road.There are such problems as insecure political mutual trust, frailness of reciprocity economy and instability of mechanism construction in the cooperation of China and these countries, which challenges the possibility, feasibility and stability of the implement of“the Belt and Road Initiative”.In the cooperative relationship between China and the countries along the Belt and Road, we believe that we can strengthen international identity of human destiny community construction and propel the successful implementation of“the Belt and Road Initiative”by enhancing the international identity of the construction of human destiny, consolidating reciprocity economy and innovating cooperativ mechanism.

Key words:“the Belt and Road Initiative”;human destiny community;international identity

[作者简介]刘传春(1968-),女,湖北宜昌人,华中科技大学马克思主义学院副教授,政治学理论博士,主要从事现代国际关系和马克思主义中国化理论研究。

[基金项目]教育部规划基金项目“命运共同体的构建——基于国际机制内化功能的研究”(15YJA710020)。

[收稿日期]2015-11-08[网络出版时间]

[中图分类号]K289

[文章标识码]A

[文章编号]1671-0304(2016)01-0018-06