徽州古建筑遗存现状及分类保护利用策略分析*

2016-04-05江馥杉陆小彪

黄 赟,武 恒,江馥杉,陆小彪

(1.安徽中澳科技职业学院信息技术与艺术传媒系,安徽合肥230041;2.安徽农业大学林学与园林学院,安徽合肥230036)

徽州古建筑遗存现状及分类保护利用策略分析*

黄 赟1,武 恒2,江馥杉2,陆小彪2

(1.安徽中澳科技职业学院信息技术与艺术传媒系,安徽合肥230041;2.安徽农业大学林学与园林学院,安徽合肥230036)

摘 要:对古建筑进行分类保护与利用,已得到国内外学术界的共识,徽州遗存的古建筑跨时久远,类型多样,各地实际情况各异,分类上具有一定的复杂性与模糊性。针对其现状将分类保护与利用的划分标准分为:依据保护资金来源主体进行分类;依据文物保护政策法规进行定性分类;依据综合价值评估进行定量划分;定量结合定性划分。对分类保护与利用策略加以完善,探讨传统建筑可持续发展的有效途径。

关键词:徽州古建筑;保护利用;分类模式;文化遗产

江馥杉(1992-),女,安徽安庆人,安徽农业大学林学与园林学院硕士研究生。

陆小彪(1973-),男,安徽合肥人,安徽农业大学轻纺工程与艺术学院副教授,硕士。

在历史悠久、地域广阔的中国,各地古建筑的形式是多样和复杂的,不乏有很多优秀的古建筑文化,其中徽州古建筑就是我国古建筑艺术中一朵艳丽的奇葩。徽州山灵水秀,文化昌盛,徽州古建筑受地理环境与人文观念的影响,形成了较为鲜明的地域特色:村落布局依山面水,讲求风水意愿;民居宅第粉墙黛瓦、错落有致;宅居“三雕”题材丰富,精美绝伦;各式书院、牌坊、古塔散缀村落,文趣盎然。徽州古建筑融儒雅、简约、富丽于一身,至今仍保留着其独特的艺术魅力。徽州古建筑又称徽派建筑,作为中国古建筑重要的流派之一,发展于唐宋时期成熟于明清时期,建筑结构以穿斗式和穿斗式与抬梁式混合木构架为主,综合运用木、砖、石材料及其雕刻工艺,形成以马头墙为主要特色的建筑风格,体现了东方文化的“缩影之美”。2000年11月,以西递、宏村为代表的徽州古村落被联合国教科文组织列为世界文化遗产,这一事件既肯定了徽州建筑的价值,又加深了社会各界对徽州古建筑的认知,徽州古建筑的特色如此显著,以至于有人评说:要想知道封建社会帝王的生活,就去故宫;要想知道封建制度下寻常百姓家的生活,就去徽州。

但由于多方面的原因,目前徽州古建筑已经遗留不多且在逐渐减少,根据黟县文物部门掌握的材料,古民居正在以每年50幢左右的速度消失,而且速度越来越快,即使保持现有速度,那么200余年之后也将消失殆尽,这使得古民居的保护变得十分紧迫,保护形势让人堪忧。本文针对徽州古建筑的保存现状及保护利用措施进行梳理,探讨传统建筑的保护与可持续发展的途径。

一、徽州古建筑遗存现状

历史上,徽州曾名“新安郡”“歙州”等,北宋宣和三年(公元1121年)改称“徽州”。自北宋至清末,古徽州辖区比较稳定,大体包括今安徽省歙县、绩溪、休宁、祁门、黟县、屯溪区、徽州区和江西省的婺源县[1]。

依据黄山市文化遗产名录统计,截止到2014年,除婺源、绩溪两县外,黄山市版图内的徽州区域,尚有地面历史文化遗存11 000余处[2]。其中,列入世界自然遗产和国家历史名城各1处,世界文化遗产2处,中国历史文化名镇、名村11处,全国重点文物保护单位17处,省级重点文物保护单位66处。入选国家级非物质文化遗产名录21项(表1),省、市、县(区)级非物质文化遗产名录100余种。是全省乃至全国古建筑最为集中的区域,徽州地区被称为“文物之海”。

在对徽州古民居建筑的保护中,目前来看,黟县的西递、宏村相对保护得较好,并申请了世界文化遗产,绝大部分地区由于各种因素的影响,对古民居建筑的保护不甚理想。究其原因:一是当地村民为改善居住环境,新建房屋,导致新旧民宅相互交错,破坏了古村落的历史肌理;二是自然与人为的原因,古民居年久失修、日趋衰败,村民无经济实力修缮,置之不理等等,有的地方甚至出现擅自拆除受保护古民宅的现象;三是受经济利益的驱动,出现倒卖古民居结构件和装饰构件等问题,凡此种种现象,都加快了古民居的损毁速度。可喜的是近年来随着社会的发展,古民居的价值逐渐得到了重视,国家和地方政府相继出台了各种保护条例,民间资本也在逐渐介入,徽州古建筑的保护出现了利好的势头。

二、徽州古建筑保护利用的意义

徽州古建筑作为徽州的历史记忆,见证了徽商300余年的兴衰成败,是徽州民族文化的综合体。对其保护利用的意义体现在以下方面:

(一)徽州历史的见证

徽州古建筑历经上千年的继承和发展,承载着大量丰富的历史信息,研究徽州古建筑可以了解不同历史时期的科学技术成就与生产力发展水平,对于徽州古建筑的深度探究更是继承徽派建筑的历史文脉、营造法式、工艺技巧、艺术风格的直接源泉。

(二)徽州文化的载体

徽州古建筑是中国历史文化的重要组成部分,是中原文化与山岳文化融合的结晶,它承载了徽州的历史学、美学、社会学、建筑学、哲学、民俗学等信息,是徽州上千年历史沧桑变迁的历史记忆。将徽州古建筑在当代社会中激活,让其在当代语境下发挥更大的价值,是保护徽州古建筑的真正意义所在。

(三)旅游业发展的重要资源

随着社会的发展,旅游已成为人们生活中不可或缺的组成部分,徽州古建筑与徽州自然山水的融合,造就了其独特的艺术魅力,每年吸引着海内外大量的游客纷至沓来,实践证明,任何地方古建筑群的规模与特色都是带动当地旅游业发展的重要资源,因此保护与利用好古建筑可以提高游客的到访率,增加地方经济收入,同时对古建筑的保护与利用又起到良性的循环促进作用。

(四)现代建筑设计的艺术借鉴

徽州古建筑风格独特、结构严谨、雕刻精湛,在技术与艺术方面都达到了很高的水平,在世界建筑史上也占有重要的地位,其选址布局、营造工艺、建筑材料、装饰手法、风水意愿等方面,集中体现了古徽州工匠们几千年的智慧与经验。对现代从事建筑学的工作者具有启迪与示范作用。借鉴历史、取其精髓,方能推陈出新。

三、徽州古建筑分类保护与利用的关系和必要性

(一)古建筑保护与利用的关系

《世界文化遗产公约》中写道:“与工艺品相反,文物建筑保护的最好方法是继续使用它们。”任何的建筑都要经历创造、发展、繁荣、衰退的过程,恰当的利用就是最好的保护。保护式利用是西方倡导的一种保护历史建筑手法,提倡在动态利用中实现对古建筑的保护。保护和利用之间存在着对立统一的关系,统筹协调好二者之间的关系,对于促进古建筑保护具有重要的意义。

(二)徽州古建筑分类保护与利用的必要性

目前我国的历史文化遗产分级保护体系为文物保护单位、历史文化保护街区、历史文化名城三个层级。文物保护单位指的是国家、省等各级政府根据是否有重大历史文化价值、科学价值把遗址、古墓葬、古建筑、古寺确定为不同等级的文物保护单位,对其应当根据国家相关法律法规进行原真性的保护。而对于价值等级未达到文物保护层次的大量一般性古建筑,我国保护体系并没有明确的对应概念,徽州地区的古民居建筑除了定义为“文物保护单位”的古民居外,还存在大量的有价值并具有生活居住功能的古建筑和没有列入、又没有保护价值的民居[3],其区位环境、现状条件、可利用程度参差不齐。这就需要对民居进行实际有效的划分,以便为进一步分类型进行保护利用提供依据。

四、徽州古建筑分类保护利用策略分析

对古建筑进行分类保护利用,已得到国内外学术界的共识。目前对于古建筑的保护,有学者将当今世界对古建筑遗产的保护形式概括为突尼斯形式(完全保证古建筑的原貌)和华盛顿形式(保证古建筑的外观,根据现代的生活方式改变内部需要)两类[4]3-8,这两种模式是目前主要采取的保护形式,高度概括。对于古建筑保护模式的研究,学者出于不同的角度对保护模式进行总结得出的结论也不一样。傅才武、陈庚总结了国内外的古建筑发展模式,将其分为五大类:博物馆式保护与产业开发模式、大遗址保护与开发模式、文化遗产旅游开发模式、城市历史街区开发模式、村落开发模式,并分别对各种模式进行了界定,分类较为细致和全面[5];金乃玲提出将古建筑的保护模式划分为旅游型保护模式、置换型保护模式、研究型保护模式、重建型保护模式及迁移型保护模式等[6]。此外,保护手段、保护方法、研究机构也出现多样化的趋势,如博物馆馆藏模式(安徽省博物馆徽州古建筑厅、安徽省源泉徽文化民俗博物馆),研究所(安徽省徽州古建筑研究所),数字化保存模式[7],等等。徽州古民居建筑的建筑类型、现状条件、周边环境等参差不齐,有其多样性、复杂性和社会性,学者们在对徽州古建筑保护利用方面做了大量工作,随着国内建筑遗产保护理论的发展,针对建筑遗产的保护方法也出现了不同的声音,出现了多种保护手段和方式。笔者通过大量文献资料的查阅,将徽州古建筑分类保护利用类型的划分标准总结为如下类型:

(一)依据古建筑保护资金来源主体进行分类

依据古建筑保护利用资金来源的主体,可以划分为政府主导型模式与市场运作型模式[4]18-20。在我国,由于古建筑从资源的性质上来说属于公共性的资源,很多古建筑被列入文物范畴,其产权归属于国家,由相关政府对其进行管理,财政资金的官方保护成为中国古建筑保护的唯一成熟模式。2009年以来,在政府主导下黄山市组织实施了“百村千幢”古民居保护利用工程,相继出台了7个规范性文件,为徽州古建筑保护从政策层面提供了有力的保障,实践证明,政府政策主导对工程的顺利实施、程序规范起到了很大作用,有利于集中资源,较好地解决问题。然而完全由政府主导出资修缮保护,对于徽州地区大量的古民居建筑来说是远远不够的,于是商业化运作模式应运而生,并开始逐渐盛行,政府鼓励和呼吁社会各方的参与,对于一些价值相对较低的古建筑或者单体建筑,市场化的运作模式可以有效解决古建筑保护的资金问题,增加了社会各界的参与度。市场运作型模式可以采用出让经营权、认养、认租、认购、认领等方式,吸纳民间资本,通过打造新业态,实现保护与利用的和谐统一。如徽州区唐模村“七天井”客栈[8],房屋主要来自唐模旅游公司从当地收购的濒临倒闭和破败的古民居,经过保护性修缮,徽派建筑的浓郁风味与法国乡村浪漫风情有机整合在一起,经常被预订一空。

(二)依据文物保护政策法规进行定性分类

根据“文物保护法规”对古民居进行分类的原则就是依据各级文物保护法规和国家遗产保护体系对古民居进行分类,再针对不同等级的古民居建筑提出不同的修缮原则。目前根据是否列入各级文保单位和是否位于历史文化街区内把古民居划分为列入“文物保护单位”徽州古民居、位于“历史文化保护区”内的徽州古民居、未列入“文物保护单位”的徽州古民居三种类型[9]16-31。对于列入保护名册的古建筑,应遵循全世界建筑保护界公认的“修旧如旧”原则,使其保持历史认知功能,坚持真实性,在修缮过程中,新材料、新工艺要在古建筑中表露出来,修缮的目的是保护其坚固、完整,主要用于科普、历史教育和旅游观光。对于有价值并具有生活居住功能的古建筑,修缮时,要参考相关古建工程技术标准,同时对原有居住功能不完善的部分(如:采光、用水排水、卫生等)、不适应社会发展要求的,局部加以改造,安装一些现代科技设施,使居住生活能够继续进行。木构架的主要部分和主要的建筑工程部分,不能有大的改损,基本面貌和基本格局不能改变,所使用的材料、工艺方法,要采用传统的材料和工艺方法;对没有列入、又没有保护价值的民居,可以进行较大的改造,只作为风貌外观大致保留即可。更多是作为古聚落的一部分,使其具有旅游观光的价值。今天的徽州有很大一部分损毁严重的古民居建筑适合这一类修缮原则。

(三)依据综合价值评估进行定量划分

1.内在价值评估

价值评估是对文物的价值作出评定,主要包括文物本身的历史、艺术、科学价值,以及合理利用文物的社会经济效益、社会地位评价等,文物古建筑的价值评估方法主要由古建筑单体价值评估、院落设施条件价值评估、古建筑周边环境价值评估三个部分构成。1987年6月联合国教科文组织起草的《世界文化遗产公约》中将建筑遗产与历史环境的价值组成分为内在价值和可利用价值[10]。文物界将文物建筑的价值表现概括为五个方面——历史的、社会的、经济的、艺术的、科学的[11],这一部分为文物建筑的内在价值。五个方面的评定成为文物古建筑划分的重要标准,在内在价值的基础上会产生出遗产的可利用价值。

徽州古建筑的价值虽有其多样性和复杂性,但就其本身来说,却存有大量的共同特性,这就给构建徽州古建筑价值评估方法提供了基础。在此基础上,对古民居建筑的各个指标进行量化分析,从而确定其在总的评价系统中的相对地位。根据徽州地区古民居的实际情况,依据“内在价值”评估方法,可以分为四大类:古民居的主体结构为明朝时期,或具有重大历史价值;古民居的主体结构为清朝时期,或具有较大历史价值;古民居的主体结构为民国时期,或具有一定历史价值;解放后到文革时期,在社会上具有较大影响的徽州古民居(见表2)[9]16-31。然后按照划分的四类确定分值的范围,就可以根据此对待保护古民居进行评分,参与评估的成员主要由艺术史学家、考古学家、文化理论家、建筑师以及文物保护工作人员等专家组成,最后进行分值的汇总统计。

2.可利用价值评估

建筑遗产可利用性评估是通过评估确定建筑遗产在新的发展态势下的再利用潜力,可利用价值包括:功能的、经济的(包括旅游)、教育的、社会的、政治的价值。徽州古民居可利用价值的评估是对其可利用潜力的相关建筑指标进行比较评价,最终确定待保护建筑的可利用等级,适用于徽州地区大量的、一般性历史建筑。评估的建立也对古民居再利用提供了新的思路和方法。可利用价值评估主要包括对结构现状评估和功能适应性评估。

结构现状评估。结构是制约古民居再利用的重要因素,不同的结构以及结构的现存状况都影响着未来功能置换的可能性和安全性。对其的评价指标主要包括地基、木结构、屋架等等。按照结构可靠性的一般分级标准可分为四级:保存完好、较为完好、一般及残损。

功能适应性评估。对古民居再利用影响功能适应性的因素进行比较评估,影响功能适应性的要素很多,不仅包括建筑本身的诸如面积规模、层高、基础设施情况也包括建筑周围的环境情况,如古民居位置,交通,再利用建设成本等因素。

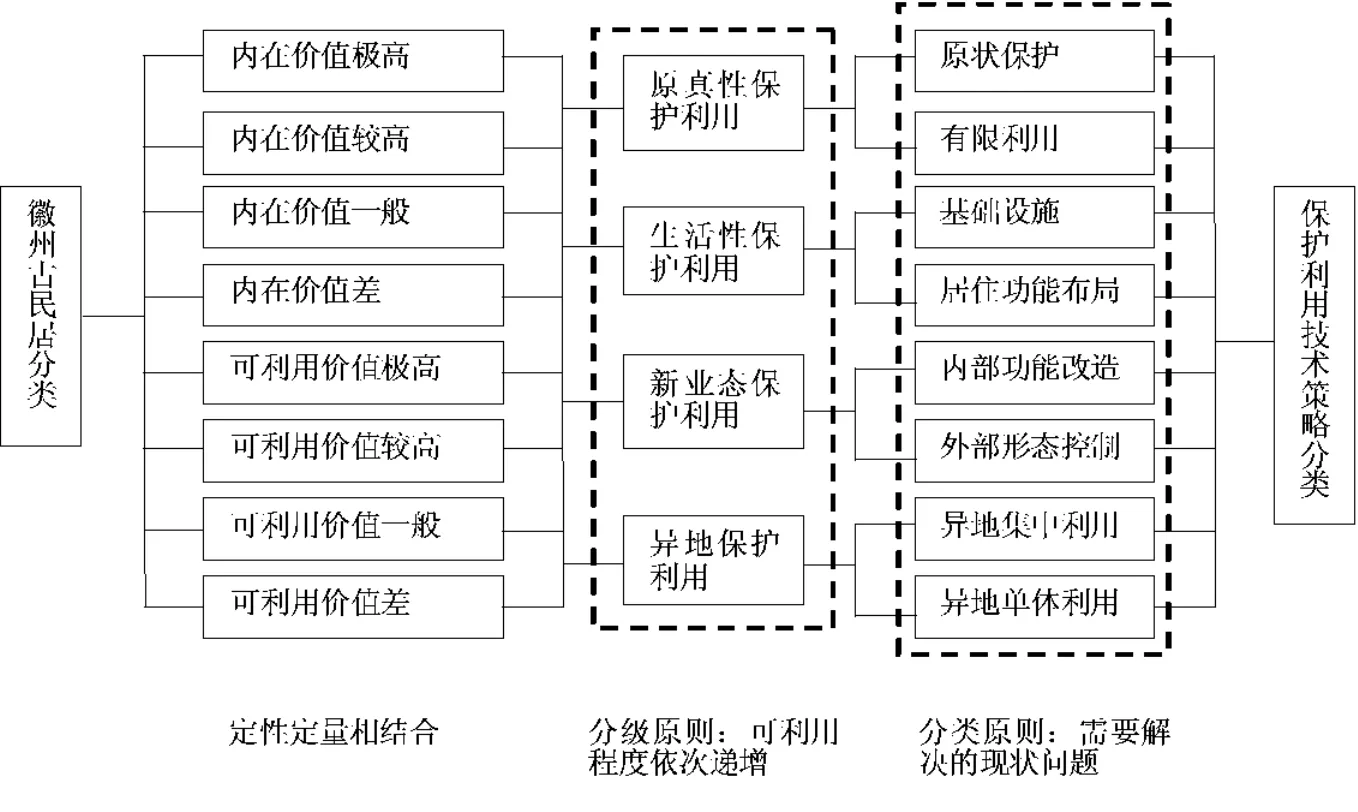

(四)定量结合定性划分

定性与定量的古民居分类模式其各自侧重点不同,对于分类后所要解决的问题也不同,具有各自的优缺点,比如:根据“内在价值”对古民居分类,所要解决的是价值分类的问题,其分类具有科学性和严谨性、系统性,但欠缺对古民居可利用性的关注;同样,根据“可利用价值”对古民居分类,针对的是古民居可利用程度的问题,所要解决的是可利用程度排序问题,其也具有科学性、系统性,但缺乏可行性、易操作性;而根据“文物保护法规”对古民居分类,针对的则是古民居归属保护法律法规的问题,所要解决的问题是归属法律法规的保护等级问题,其具有针对性、直观性,但缺乏系统性、科学性。近年来,随着我国古建筑理论的发展,对国际普遍遵循的保护修复原则进行了“本土化释义”,加快了“具有中国特色的遗产保护修复原则与方法”的探索,提出“真实性原则”应尊重文化多样性;就“复原重建和异地搬迁保护方法”合理性展开论证,结合定量与定性的方法,创新性地将徽州古民居建筑保护模式分为四种类型(见图1):原真性保护利用、生活性保护利用、新业态保护利用、异地保护利用。并针对每种保护利用的技术策略及修缮原则进行了细分,使得徽州古建筑保护利用理论又向前迈进了一步。

徽州地区古建筑的遗存现状有其多样性与复杂性,对于徽州古建筑的保护不能采取统一的模式,保护与利用的手段与方法也应多样化,分类保护利用的策略目前已得到学界的共识,相信随着我国经济的发展与对古建筑价值的重视,介入古建筑保护与利用的人、材、物也会越来越多,这必将进一步丰富我国古建筑保护理论,徽州古建筑的保护与利用也必将迎来一个繁荣发展的时期。保护利用好徽州古建筑,才能使其在现代社会中发挥其应有的价值和作用。

图1 徽州古建筑保护利用定量结合定性分类保护利用划分原则

参考文献:

[1]黄成林.试论徽州地理环境对徽商和徽派民居建筑的影响[J].人文地理,1993,8(4):57-63.

[2]叶莉荣.世界文化遗产——徽州古民居现状及保护[J].前进论坛,2010(4):61-62.

[3]杨有广,石建和.徽州古建筑维修工程的类型策略研究[J].建筑与环境,2010(1):14-15.

[4]郑欢.古建筑保护与可持续旅游发展研究——以徽州古建筑为例[D].合肥:安徽大学,2013.

[5]胡小红.我国古建筑旅游资源的保护和开发研究[J].法治与社会,2006(12):231-232.

[6]金乃玲.皖南古建筑保护与利用模式初探[J].合肥工业大学学报(自然科学版),2005,28(12):1593-1596.

[7]金澄宇,王琴.数字化技术在乡村古建筑保护中的应用探讨[J].计算机时代,2013(1):20-22.

[8]吴江海.黄山创新古民居保护利用模式[EB/OL]. [2014-05-26]http://ah.anhuinews.com/system/2014/05/26/006441790.shtml.

[9]何路路.徽州古民居分类保护利用技术策略及其细则[D].合肥:合肥工业大学,2012.

[10]陈蔚.我国建筑遗产保护理论和方法研究[D].重庆:重庆大学,2007:23-25.

[11]张湃.晋南全国重点文物古建筑价值评估方法研究[D].太原:太原理工大学,2011:9-11.

征稿启事

“新农村建设”栏目是本刊重点栏目,曾多次荣获“全国高校社科期刊特色栏目”“全国农业院校社会科学学报优秀栏目”以及“全国理工农医院校社会科学学报特色栏目”称号。本栏目主要刊载新农村建设中有关农业、农村、农民问题的研究成果,尤为欢迎农村产业结构调整、现代农业发展模式构建、农村土地开发与利用、农村社会综合治理、农业文化传承、农村文化建设等方面的论文。

“生态文明研究”栏目是本刊近年来着力培育的一个新栏目,主要刊载生态文明建设中的跨学科研究成果,欢迎生态哲学、生态经济、生态文化、生态法律以及生态建设等多方面的生态文明理论探索和实践研究论文。

值此辞旧迎新之际,我们真诚地感谢所有支持本刊工作的作者和读者!也特向全国各地致力于新农村建设和生态文明研究的诸位专家、学者、研究人员征稿,以期进一步推动精品栏目的建设。凡是对“新农村建设”和“生态文明研究”有独到见解的征文,我们将优先发表,并根据学术影响力给予一定的奖励。

安徽农业大学学报(社会科学版)编辑部二零一六年一月

Present Situation of HuizhouAncient Architecture Remains and Classification Srtategy of Protection and Utilization

HUANG Yun1,WU Heng2,JIANG Fushan2,LU Xiaobiao2

(1.Information Technology and Art Media Department,Anhui ZHONG-AO Institute of Technology,Hefei 230041,China;2.School of Forestry and Landscape Architecture,Anhui Agricultural University,Hefei 230036,China)

Abstract:It is a consensus in domestic and foreign academic circles that ancient architectures require classified protection and utilization.But it is hard to classify Huizhou ancient architecture remains since they are of long history and varied types,and differ from each other.On account of their present situation,the ways of classification include the classification according to the main source of protection capital,the qualitative classification according to heritage protection policies and regulations,the quantitative classification based on the comprehensive value assessment,and the quantitative and qualitative classification.And it is necessary to perfect these ways of classification and study effective paths to maintain the sustainable development of ancient architectures.

Key words:Huizhou ancient architecture;protection and utilization;classification model;cultural heritage

通讯作者:武 恒(1970-),男,安徽蚌埠人,安徽农业大学林学与园林学院副教授,硕士。

作者简介:黄 赟(1976-),女,安徽蚌埠人,安徽中澳科技职业学院信息技术与艺术传媒系讲师、硕士。

基金项目:安徽省属社会公益类科研机构专项资金项目(2014YS003:《基于三维数字技术的徽州古建筑群落数据库保护模式研究》);安徽农业大学繁荣发展哲学社会科学基金重点项目(2011zxshzd1:《徽州传统聚落营造中的生态智慧及启示研究》)

收稿日期:2015-07-27

中图分类号:K854.3

文献标识码:A

文章编号:1009-2463(2016)01-0135-06