内蒙古中西部地区地震烈度衰减关系

2016-04-01杨彦明戴勇张国清王磊赵星王杰民1中国合肥230026中国科学技术大学地球和空间科学学院2中国呼和浩特010010内蒙古自治区地震局3中国内蒙古026000锡林浩特地震台4中国济南250014山东省地震局

杨彦明戴 勇张国清王 磊赵 星王杰民1)中国合肥230026中国科学技术大学地球和空间科学学院2)中国呼和浩特010010内蒙古自治区地震局3)中国内蒙古026000锡林浩特地震台4)中国济南250014山东省地震局

内蒙古中西部地区地震烈度衰减关系

杨彦明1),2)戴 勇2)张国清3)王 磊2)赵 星2)王杰民4)

1)中国合肥230026中国科学技术大学地球和空间科学学院2)中国呼和浩特010010内蒙古自治区地震局3)中国内蒙古026000锡林浩特地震台4)中国济南250014山东省地震局

摘要收集内蒙古中西部地区MS4.5以上地震目录,筛选具有完整等震线的地震资料作为研究对象,由此选取该地区15次中强地震事件33条等震线数据,采用线性反演方法,对烈度衰减关系进行回归分析,获得适用于内蒙古中西部地区的地震烈度衰减模型,结合华北地区烈度衰减关系进行对比分析,结果表明,该衰减关系符合本地区历史地震灾害分布地域性特点,对于震后快速评估和地震应急具有重要意义。

关键词地震烈度;等震线;衰减关系;线性反演;最小二乘解

0 引言

地震动衰减关系是工程地震和地震危险性评价的一项重要内容。近年来,有关地震动衰减方程及衰减规律的研究几乎呈指数增加。地震动参数衰减规律对于重大工程抗震设计和地震小区划(城市防灾规划)以及人造地震波研究,均具有重要意义(崔江余等,2002)。地震动参数衰减关系通常利用强震观测记录回归得到,中国大部分地区强震记录较少而无法使用该方法。地震烈度和地震动参数衰减具有较强的地域性特征(胡聿贤,1999)。在缺乏强震记录的地区,通常利用等震线数据进行回归计算得到地震烈度衰减关系,再采用转换方法获得地震动参数衰减关系(胡聿贤等,1984;汪素云等,2000;俞言祥,2002)。

Howell和Schultz(1975)从地震学角度推导烈度随震中距离的衰减关系。Hanks和Hileman(1975)在对历史地震资料进行烈度研究过程中,提出根据文献描述确定地震烈度的空间分布,同时做出相应的等震线,在等震线图的基础上,根据极震区面积,利用经验公式估算震级,或者通过测量各烈度区面积,由烈度区面积与震级的经验关系来确定其震级。随后,Bakun和Wentworth(1997)提出一种直接利用烈度数据估算震级和震中区域的全新方法。

中国烈度衰减关系研究已经具有较成熟的经验和模式。胡聿贤和张敏政(1984)利用研究地区烈度衰减关系和参考地区烈度及地震动衰减关系,提出一种在缺乏强震观测资料地区建立地震动参数模型的方法。陈达生和刘汉兴(1989)选取20世纪40年代以来发生在华北地震区的27个地震(5.0 ≤ MS≤ 7.8)等震线图,从中筛选烈度大于5度的77条等震线,利用长轴不转向与长轴可转向数据,采用统一回归分析方法,进行烈度衰减关系统计分析。结果表明,采用长轴不转向与可转向数据,对结果产生的差异较小。霍俊荣和胡聿贤等(1992)提出更合理的地震烈度与地震动参数转换模型,该模型采用与震源体大小相关的近场距离饱和因子,确定的华北、华南、西南、西北等4区的地震动幅值衰减规律,与华北、西南两区取得的少量强震记录进行比较,结果吻合度较高。沙海军和吕悦军等(2004)利用华北地区48次地震139条等震线资料,采用在统计回归过程中加入限制条件的方法,回归得到华北地区的地震烈度衰减关系,该模型所得烈度衰减关系对大震远场更趋于合理。由于采用若干海域地震数据,烈度衰减曲线的精度不高。张扬和马干等(2009)选取20世纪以来发生在华北地区10次具有仪器记录的地震(5.3 ≤MS≤ 7.8),根据Bakun和Wentworth(1997)的方法,对该区烈度衰减关系进行标定,并给出烈度衰减模型,结果表明,华北地区烈度随震中距增大而衰减的速率明显小于美国加州地区(约50%)。该模型未区分长轴与短轴,选取的地震集中在河北省,不能反映整个华北地区地质构造对烈度衰减的影响。崔鑫和苗庆杰等(2010)利用20世纪华北地区37次中强地震(MS≥ 5.0)的89条等震线数据,拟合该地区地震烈度衰减关系,在计算中强地震烈度时,精度相应提高,反映了华北地区地震烈度衰减较慢的特点。王继和俞言祥(2008)收集l990—2006年中国华中、华南中强地震地区25次地震的烈度分布图,配合1918—1989年9次地震烈度分布图,重新拟合该地区地震烈度衰减关系,小地震烈度得到相应提高,反映了华中、华南地区地震震级小而烈度相对高的特点。

近年来,已有相关学者对中国东部、西北部、西南和青藏高原等地区的烈度衰减关系进行了研究(汪素云等,2000;俞言祥等,2004;郁曙君,2012;孙继浩等,2013)。苗庆杰和许萍(2008)利用山东及近邻区34个地震70条等震线数据,通过最小二乘法,回归分析得到该区地震烈度衰减关系,发现烈度衰减速率较慢,可能原因是采用了较多山东内陆基岩出露区的地震烈度资料数据。此外,云南、上海、重庆、新疆、江西、安徽等省区也有相关人员对本地区烈度衰减模型进行研究(李世成等,2003;石树中等,2003;李英民等,2007;李光等,2008;吕坚等,2009;刘军等,2014)。

内蒙古中西部地区地质构造复杂,活动断层纵横交错,地震活动频繁。目前,尚未就内蒙古地区实际情况开展本地区烈度衰减模型研究。本文通过整理内蒙古中西部地区历史震例资料,对该区地震事件等震线数据样本进行统计回归分析,得到符合该区的地震烈度衰减关系,填补本地区烈度衰减模型研究空白。

1 研究资料

1.1 地震烈度衰减模型

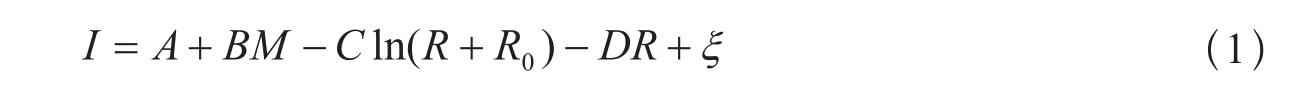

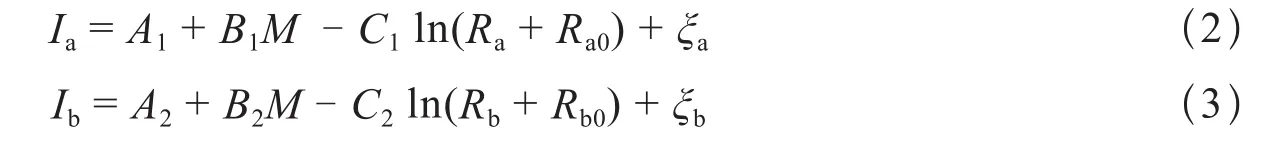

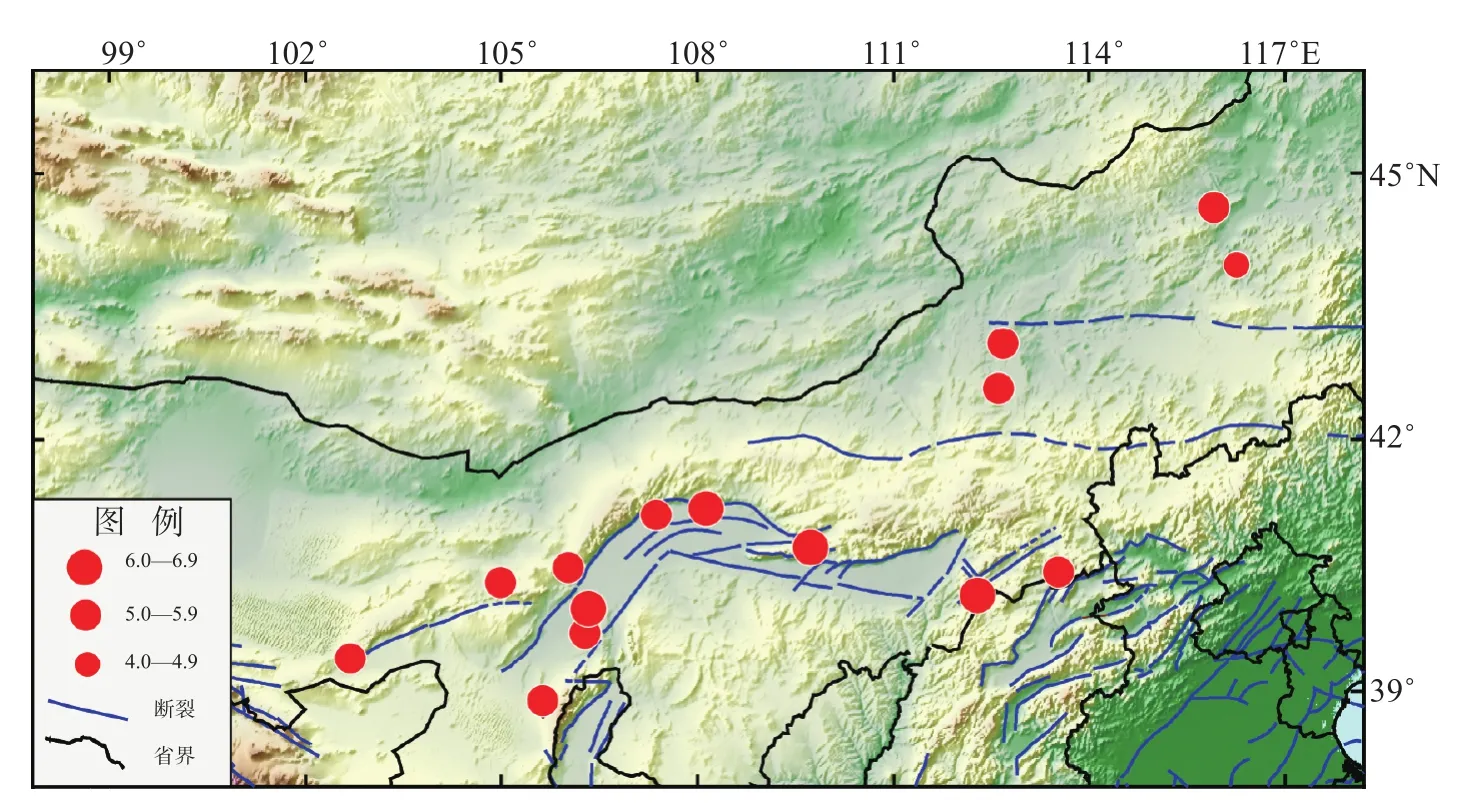

目前国际通用的地震烈度衰减关系模型是圆烈度衰减模型和椭圆烈度衰减模型。因中国内陆构造区内大部分等震线图呈椭圆型,所以本文采用后者。椭圆烈度衰减关系模型的数学表达式(Howell et al,1975;陈达生等,1989;崔鑫等,2010;孙继浩等,2013)为

式中,I为离震中R处的地震烈度;M为地震震级;R0是近场饱和因子;系数A、B、C、D为回归常数(C表示几何扩散阻尼影响;D表示介质阻尼影响,只对远场有影响,常忽略不计);ξ为随机变量,通常假定为正态分布,均值为0,标准差为σ。按照长短轴方向,地震烈度椭圆衰减关系进一步写成

式中,下标a、b分别表示长轴、短轴方向。

根据Richard等(2013)的线性回归理论,正演问题可以表达成以下矩阵形式

联合公式(1)—(3),按照公式(4)的形式,烈度衰减关系可以表达为公式(5)和(6)。

式中,n代表数据样本数量。

根据公式(4),模型参数可由公式(7)反演得到

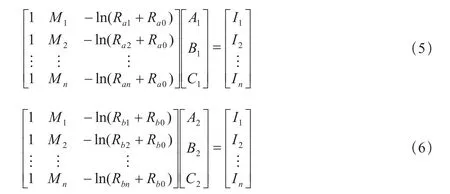

1.2 烈度数据

内蒙古自治区是地震多发省区之一,自1923年有仪器记录以来,发生多次强震和中强地震。从地质构造和地震活动性划分,地震呈东西两大区域分布,东部地区受东北深震影响,中西部地震区主要受阴山、燕山构造带和鄂尔多斯台地周边影响,形成内蒙古自治区中强地震活动主体地区(内蒙古自治区地震局,2006;杨彦明等,2013)。震例数据资料来源于《中国震例》1—10册(中国地震局,1988,1990,1990,1999,2000,2002,2002, 2003,2008,2013)、文献资料以及部分网络数据(中国地震局网站),选取其中记录详尽、等震线信息完整的震例。对于等震线形状不规则、长短轴方向不明确的地震不作为研究对象。同一地震序列的主震和强余震具有等震线资料的,只选取可靠性较大的主震等震线资料。根据上述原则,选取1976—2015年的15次地震用于标定内蒙古中西部地区烈度衰减关系,其中4.5—4.9级地震1例,5.0—5.4级地震8例,5.5—5.9级地震2例,6.0—6.4级地震4例,具体参数见表1。震例采用面波震级及中国地震烈度。最大地震是1996年包头西MS6.4地震,最小地震是1992年锡林浩特MS4.8地震,地震烈度范围从Ⅳ—Ⅷ度。对于等震线长短轴半径的量取,采用长轴可转向方法(陈达生等,1989;国家地震局,1996;孙继浩等,2013)。测量长短轴时,直观法简单易行,其精度受等震线定位精度和比例尺的影响,存在较大主观性。本文采用拟合椭圆法(沙海军等,2004)对样本进行矢量化,共得到33条等震线数据,该方法可提高数据精度和可靠性。

图1 所选震例震中分布Fig.1 The epicenter distribution of earthquakes studied

表1 用于统计的地震烈度资料Table 1 Selected intensity data in the middle and western regions of Inner Mongolia applied to the calculation

1http://www.cea.gov.cn/publish/dizhenj/468/553/101802/101804/20150417170022088284333/index.html

2 结果分析

2.1 地震烈度衰减关系

利用内蒙古中西部地区15次地震33条等震线数据(表1),根据反演模型公式(5)—(7),得到内蒙古中西部地区烈度衰减公式,见表2。由于不同区域的地质条件和地区构造对地震烈度衰减规律的影响不同(苗庆杰等,2008;刘军等,2014),分别依据阿拉善地区和内蒙古中部地区观测数据,反演各区域地震烈度衰减关系。

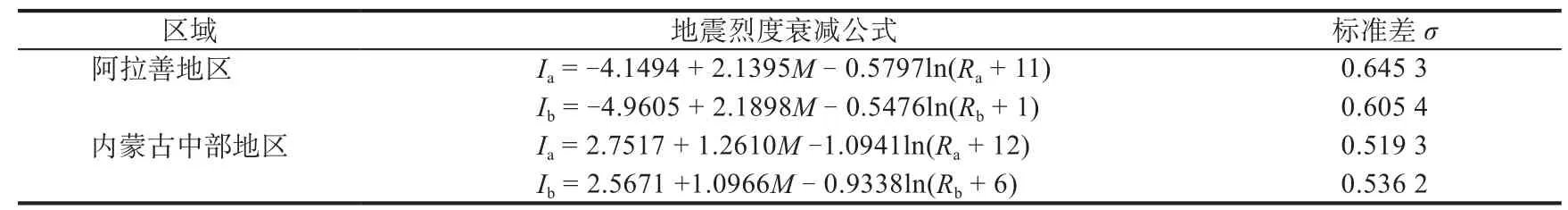

表2 内蒙古中西部地区地震烈度衰减公式Table 1 The attenuation relationship of seismic intensity in different areas of the middle and western regions of Inner Mongolia

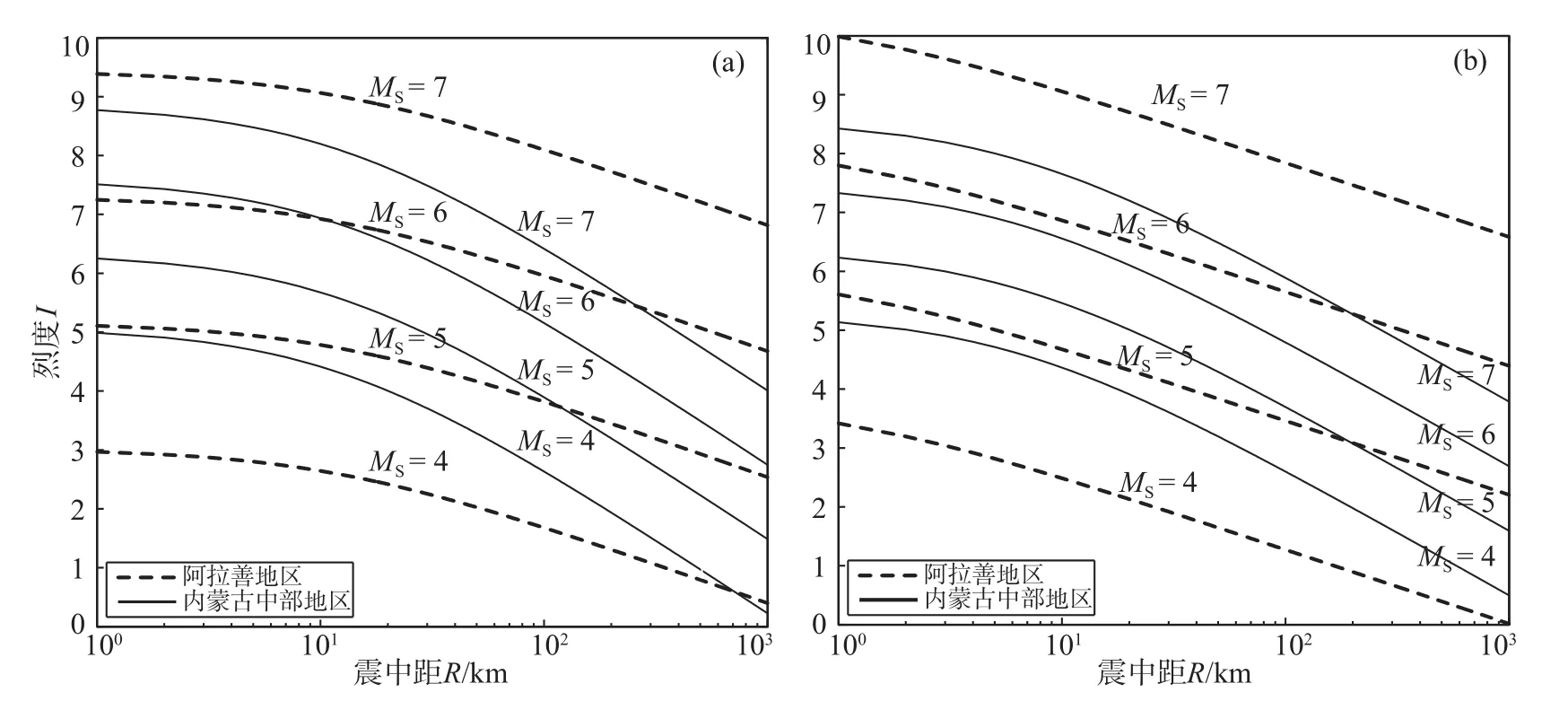

图2 内蒙古中西部地区不同区域烈度衰减关系对比(a)沿长轴方向烈度衰减关系对比;(b)沿短轴方向烈度衰减关系对比Fig.2 Comparison of regression results for the intensity attenuation curves in different regions of the middle and western regions of Inner Mongolia

由图2曲线对比发现,阿拉善地区和内蒙古中部地区烈度衰减曲线形状相差较大。在极震区,当震级较小时(MS<6),阿拉善地区烈度明显小于内蒙古中部地区;当震级增大(MS>6)时,阿拉善地区烈度比内蒙古中部地区烈度大。随着震中距增加,烈度沿长轴方向衰减速度快。

对于5 ≤ MS≤ 6地震,有以下特点:①在近场,沿长轴衰减方向,阿拉善地区烈度值低于中部地区;沿短轴衰减方向,MS= 5时,阿拉善地区烈度值低于中部地区;MS= 6时,阿拉善地区烈度值高于中部地区;②在远场,沿长短轴衰减的两方向,阿拉善地区烈度值高于中部地区。

震级相同时,内蒙古中部地区烈度衰减速度高于阿拉善地区,7级以上较大震级更加明显。

造成两个区域烈度衰减规律明显差别的原因与区域场地条件有很大关联。统计历史地震调查数据发现,与震中区域和远场长短轴的烈度值吻合较好,表明该衰减关系符合本地区历史地震灾害分布的地域性特点,结果可靠。

2.2 与华北烈度衰减关系对比

陈达生和刘汉兴(1989)选取20世纪40年代以来华北地震区27个地震的等震线图,采用统一回归分析方法,得到华北地区地震烈度衰减关系,公式为

长轴:Ia= 3.727 + 1.429M-1.538ln(R+12) σ = 0.518 (8)

短轴:Ib= 1.438 + 1.429M-1.138ln(R+4) σ = 0.518 (9)

崔鑫和苗庆杰等(2010)利用20世纪华北地区37次中强地震的89条等震线数据,拟合该地区地震烈度衰减关系,公式为

长轴:Ia= 3.0117 + 1.5495M - 1.3509ln(R + 30) σ = 0.3291 (10)

短轴:Ib= 1.7865 + 1.4523M -1.1155ln(R + 13) σ = 0.3402 (11)

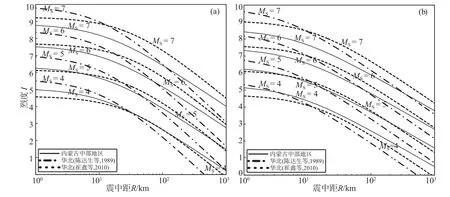

图3 内蒙古中部地区与华北烈度衰减关系对比(a)沿长轴方向烈度衰减关系对比;(b)沿短轴方向烈度衰减关系对比Fig.3 Comparison of regression results for the intensity attenuation curves in the middle regions of Inner Mongolia and North China

根据表2中内蒙古中部地区地震烈度衰减关系及图3可知,当MS= 4时,震中烈度理论值接近Ⅴ度;当MS= 5时,震中烈度理论值接近Ⅵ度;当MS= 6时,震中烈度理论值明显高于Ⅶ度;当MS= 7时,震中烈度理论值明显高于Ⅷ度。震级相同,内蒙古中部地区烈度明显低于陈达生等(1989)得出的华北烈度。

在震中距小于10 km的近场,当MS≤ 5时,内蒙古中部地区烈度值介于陈达生和崔鑫的华北地区的烈度值之间;随着震级增大,陈达生等(1989)和崔鑫等(2010)的华北地区烈度衰减曲线显著高于内蒙古中部地区。随着震中距增加,沿长短轴方向,陈达生等(1989)的华北烈度衰减速度快于内蒙古中部地区和崔鑫等(2010)的华北地区衰减曲线。在震中距大于100 km的远场,陈达生等(1989)的华北烈度衰减曲线显著低于内蒙古中部地区和崔鑫等(2010)的华北地区衰减曲线;当MS= 4时,内蒙古中部地区烈度值高于陈达生等(1989)和崔鑫等(2010)的华北地区烈度值;当MS= 5时,内蒙古中部地区烈度值介于两华北地区烈度曲线之间,随着震中距增加,崔鑫等(2010)的华北地区衰减速度快于内蒙古中部地区,内蒙古中部地区烈度值逐渐高于崔鑫等(2010)的华北地区烈度;当MS>5时,内蒙古中部地区烈度值高于陈达生等(1989)的华北地区烈度值,而低于崔鑫等(2010)的华北地区烈度值。

总之,内蒙古中部地区烈度衰减速率介于两华北烈度衰减曲线之间。此外,本文所选取的历史地震震中位于内蒙古境内,并且增加了2015年新近发生在本区的破坏性地震,更符合本地区的区域性特点。

3 结论

(1)收集内蒙古中西部地区MS4.5以上地震资料,选取该地区15次中强地震事件的33条等震线数据,采用线性反演方法进行回归分析,获得适用于该地区的地震烈度衰减模型。选取的地震分布较为集中,并且增加本区2015年新发生的地震,因此更符合本地区地震灾害分布的地域性特点,结果可靠。

(2)由于不同区域的地质条件和地区构造对地震烈度衰减规律的影响不同,故将内蒙古中西部地区划分为阿拉善和中部两个地区,分别反演地震烈度衰减关系。结果表明,在震级相同时,中部地区烈度衰减速度高于阿拉善地区,震级越大越明显。此分区方法更符合本地区的区域性特点。

(3)与陈达生等(1989)、崔鑫等(2010)得出的华北地区烈度衰减关系进行对比,结果表明,内蒙古中部地区烈度衰减速率介于两华北烈度衰减曲线之间,在极震区,震级相同时,内蒙古中部地区烈度明显低于陈达生等(2010)的华北烈度。本文得到的内蒙古中西部地区地震烈度衰减关系模型更加符合本地区地震近场和远场的实际情况。

(4)数据样本无7级地震震例,根据现有数据反演,可得出本地区7级以上地震烈度衰减规律,对于大震后的快速评估和地震应急具有重要作用。

中国地震局第一监测中心郑智江、重庆市地震局黄世源、河北省地震局张小涛和陕西省地震局赵韬工程师为本项工作提供帮助,中国地震局地球物理研究所国家数字测震台网数据备份中心(doi:10.7914/SN/CB)为本研究提供地震波形数据,在此表示衷心感谢。

参考文献

陈达生,刘汉兴. 地震烈度椭圆衰减关系[J]. 华北地震科学,1989,22(3):77-82.

崔江余,杨伟毅. 地震动参数衰减规律的研究[J]. 世界地震工程,2002,18(3):116-122.

崔鑫,苗庆杰,王金萍. 华北地区地震烈度衰减模型的建立[J]. 华北地震科学,2010,28(2):18-21.

国家地震局. 中国地震烈度区划图(1990)概论[M]. 北京:地震出版社,1996.

胡聿贤,张敏政. 缺乏强震观测资料地区地震动参数的估算方法[J]. 地震工程与工程振动,1984,4(1):1-11.

胡聿贤. 地震安全性评价技术教程[M]. 北京:地震出版社,1999.

霍俊荣,胡聿贤,冯启民. 关于通过烈度资料估计地震动的研究[J]. 地震工程与工程振动,1992,12(3):1-15.

李光,童远林,郑颖平. 安徽及邻区地震烈度衰减关系研究[J]. 华南地震,2008,28(3):49-55.

李世成,崔建文,韩新民,等. 云南地区地震烈度衰减特征[J]. 中国地震,2003,19(3):287-294.

李英民,蔡辉腾,韩军,等. 重庆及邻近地区地震烈度衰减关系研究[J]. 防灾减灾工程学报,2007,27(1):17-22.

刘军,吕红山,温和平,等. 稳健回归模型在地震烈度衰减关系中的应用[J]. 地震工程学报,2014,36(1):114-119.

吕坚,俞言祥,等. 江西及邻区地震烈度衰减关系研究[J]. 地震研究,2009,32(3):269-274.

苗庆杰.许萍.山东及近邻区地震烈度衰减关系探讨[J].西北地震学报,2008,30(3):282-287.

内蒙古自治区地震局. 内蒙古自治区地震监测志[M]. 呼和浩特:内蒙古人民出版社,2006:1-2.

石树中,沈建文. 上海及邻近地区地震烈度衰减规律研究[J]. 防灾减灾工程学报,2003,23(1):50-54.

沙海军,吕悦军,彭燕菊,等. 地震烈度椭圆衰减的限定模型及其在华北地区的应用[J]. 防震减灾工程学报,2004,24(1):28-36.

孙继浩,帅向华,李智蓉. 中国西南地区强震烈度衰减模型的研究[J]. 地震,2013,33(3):51-59.

汪素云,俞言祥,高阿甲,等. 中国分区地震动衰减关系的确定[J]. 中国地震,2000,16(2):99-106.

汪素云,俞言祥. 地震动参数理论预测公式在工程地震中的应用[J]. 地震地磁观测与研究,2000,21(1):1-6.

王继,俞言祥. 华中华南中强地震区地震烈度衰减关系研究[J]. 震灾防御技术,2008,3(1):20-26.

杨彦明,张文韬,张帆,等. 内蒙古地震监测台网的建设与发展[J]. 高原地震,2013,25(2):22-25.

郁曙君. 中国东部平原和西北部地区烈度衰减关系的研究[J]. 内陆地震,2012,26(1):83-89.

俞言祥. 长周期地震动衰减关系研究[D]. 北京:中国地震局地球物理研究所,2002.

俞言祥,汪素云. 青藏高原东北地区水平向基岩加速度峰值与反映谱衰减关系[J]. 地震学报,2004,26(6):59l-600.

张扬,马干,史保平,等. 华北地区烈度衰减模型建立及其用于震中区域和震级的定量估算[J]. 地震学报,2009,31(3):290-306.

郑秀芬,欧阳飚,张东宁.“国家测震台网数据备份中心”技术系统建设及其对汶川大地震研究的数据支撑[J]. 地球物理学报,2009,52(5):1 412-1 417,DOI:10.3969/j.issn.0001-5733.2009.05.031.

中国地震局. 中国震例(1966—1975)[M]. 北京:地震出版社,1988.

中国地震局. 中国震例(1976—1980)[M]. 北京:地震出版社,1990.

中国地震局. 中国震例(1981—1985)[M]. 北京:地震出版社,1990.

中国地震局. 中国震例(1986—1989)[M]. 北京:地震出版社,1999.

中国地震局. 中国震例(1989—1991)[M]. 北京:地震出版社,2000.

中国地震局. 中国震例(1992—1994)[M]. 北京:地震出版社,2002.

中国地震局. 中国震例(1995—1996)[M]. 北京:地震出版社,2002.

中国地震局. 中国震例(1997—1999)[M]. 北京:地震出版社,2003.

中国地震局. 中国震例(2000—2002)[M]. 北京:地震出版社,2008.

中国地震局. 中国震例(2003—2007)[M]. 北京:地震出版社,2013.

Bakun W H, Wentworth C M. Estimating earthquake location and magnitude form seismic intensity data[J]. Bull Seism Soc Amer, 1997, 86(6): 1 502-1 521.

Hanks T C, Hileman J A, Thatcher W. Seismic moments of the larger earthquakes of the southern California region[J]. Geol Soc Amer Bull, 1975, 86(8): 1 131-1 139.

Howell B F Jr and Schultz T R. Attenuation of modi fi ed Mercalli intensity with distance from the epicenter[J]. Bulletin of the Seismological Society of America, 1975, 65(3): 651- 665.

Richard C. Aster, Brian Borchers, Clifford H. Thurber. Parameter Estimation and Inverse Problems (Second Edition)[M]. USA: Elsevier Academic Press, 2013: 25-48.

Attenuation relation of seismic intensity in the middle and western regions of Inner Mongolia Autonomous Region

Yang Yanming1),2),Dai Yong2),Zhang Guoqing3),Wang Lei2),Zhao Xing2)and Wang Jiemin4)

1) School of Earth and Space Sciences, University of Science and Technology of China, Hefei 230026, China 2) Earthquake Administration of Inner Mongolia Autonomous Region, Huhhot 010010, China 3) XilinHot Seismic Station, Inner Mongolia Autonomous Region 026000, China 4) Earthquake Administration of Shandong Province, Jinan 250014, China

Abstract

Attenuation relation of seismic intensity is fi tted by using 33 complete isoseismic datas from 15 earthquakes in the middle and western regions of Inner Mongolia Autonomous Region. All selected earthquakes from 1976 to 2015 were greater than MS4.5. The fi tted model for simulation of the actual value obtains by using linear inversion method. Comparisons are made between the models of North China and computed results. The result shows that the relation obtained well represents the features of historical and modem earthquake damage distribution in the areas, and is helpful a lot in fast aftershock assessment and earthquake emergency.

Key words:seismic intensity,isoseisms,attenuation relationship,linear inversion,least squares solution

doi:10. 3969/j. issn. 1003-3246. 2016. 01. 005

基金项目:中国地震局监测、预测、科研三结合课题(编号:150501),中国地震局监测、预测、科研三结合课题(编号:150502)和2015年度震情跟踪定向工作任务(编号:2015010305)联合资助

作者简介:杨彦明(1980—),男,内蒙古呼和浩特市人,硕士研究生,主要从事地震监测和地震应急指挥技术研究工作

本文收到日期:2015-08-06