2013年吉林前郭强震群序列地震视应力变化特征

2016-04-01康建红张洪艳张宇郑国栋1中国长春130117吉林省地震局2中国吉林130117长春地震台

康建红张洪艳张 宇郑国栋1)中国长春 130117 吉林省地震局2)中国吉林 130117 长春地震台

2013年吉林前郭强震群序列地震视应力变化特征

康建红1)张洪艳1)张 宇2)郑国栋2)

1)中国长春 130117 吉林省地震局2)中国吉林 130117 长春地震台

摘要选取2013年10月31日—12月24日吉林及邻省数字化地震台网记录的中小地震(2.0≤MS≤4.9)数字化波形资料,假设中小地震震源谱符合Brune模型,利用震源谱零频极限值与拐角频率,计算2013年11月23日吉林前郭MS5.8地震前后33次中小地震的视应力值,结果表明:①从较小震级区间(3.0≤MS≤3.9)地震视应力变化趋势可知,此次MS5.8地震前,视应力存在明显上升过程,震后降至低值水平;②对比此次MS5.8地震前4次MS4.0以上地震视应力水平,发现后2次地震较高,说明MS5.8地震前视应力确实存在上升现象;③消除震级对视应力的影响,考察视应力差值Δσapp随时间的变化特征,发现:MS5.8地震前,视应力差值明显上升,达到最高值后下降,下降过程中发生MS5.8地震,震后视应力差值处于低值水平。

关键词前郭强震群;MS5.8地震;视应力;Brune模型

0 引言

2013年10月31日在吉林省前郭县先后发生MS5.5、MS5.0地震,11月22日再次发生MS5.3地震,10小时后,于11月23日早晨连续发生MS5.8、MS5.0地震,余震数量偏少,中强地震成对发生,地震序列复杂。震群发生在北东向松原—肇东断裂与北西向查干泡—道字井断裂交汇部位,2006年3月31日乾安MS5.0地震也发生在同一位置。此次震群发生前,该区地震活动水平相对平静,震中区附近最近一次地震发生在2009年1月31日,震级ML2.9。

震源机制解研究解决了应力方向、应力状态(压缩、拉张或剪切)等问题,震源区应力水平研究回答的则是应力大小的问题,是地震研究的基础内容。目前,衡量应力大小常用的物理量是视应力,是Wyss等(1968)提出的一种表征地下应力水平的物理量。该方法在弹性力学框架下,通过合理假设,利用地震资料求取地震视应力,以实现对震源区绝对应力水平估计。由此可见,地震视应力越高,震源区的应力水平越高;反之,震源区应力水平则低。Frank等(1984)研究发现,1984年Adak断裂mb5.8地震发生前,视应力存在升高并向震源区集中的现象,该成果引起地震研究者广泛关注。近年来,随着中国数字化地震台网资料的积累以及数字地震学研究的发展,视应力在地震预测研究中受到重视。陈学忠等(2003)对多次强震视应力进行计算,并与后续地震强度进行联系,提出将视应力用于强震震后趋势预测的可能性;刘红桂等(2006,2007)通过研究云南地区地震序列视应力前兆特征,探讨了地震视应力在地震预测中的应用;陈学忠等(2007)研究发现2006年7月4日河北文安MS5.1地震之前,2001年10月开始在震区附近形成ML≥1.5地震空区,并伴随着应力的增强;吴晶等(2004)对2000年6月6日甘肃景泰MS5.9地震前后小地震视应力进行计算,发现视应力表现出震前突跳—主震异常高值—震后恢复的变化特征;王琼等(2005)对1999年11月29日岫岩MS5.4地震序列视应力变化特征进行分析,同样发现震前低视应力—震时高视应力—震后逐渐降低的变化特征;孙燕萍等(2007)对2003年巴楚—伽师6.8级地震、2005年乌什6.3级地震前后地震视应力进行计算,二者均表现出震前低应力阶段—主震前的逐渐上升—震后逐渐恢复的动态变化过程;李艳娥等(2012)计算了汶川地震前四川地区视应力值,发现在震前5年,汶川地震震区应力水平显示出明显的上升—下降过程,且在临震前还有一定幅度的上升;李艳娥等(2012)通过对2007年云南泞洱MS6.4地震前滇西南地区震源动力学参数的计算研究,得到震前区域应力场明显增强的结论。那么,在前郭强震群这样一个复杂的地震序列发展过程中,震源区应力水平随震群序列的发展呈现怎样的变化特征?在2013年11月23日MS5.8地震发生前,震源区应力水平是否存在应力集中现象?这两个问题的解决,有利于清晰认识前郭强震群震源区介质应力动态变化与强震发生之间的关系,对前郭震区的震情趋势研判及地震预测具有实际意义。

本文利用吉林及邻省数字化地震台网的波形资料,对2013年前郭强震群视应力进行计算,分析震群序列视应力的变化特征,寻找MS5.8地震前视应力的前兆特征。

1 资料选取

自2013年10月31日吉林前郭强震群发生以来至2013年12月24日,前郭强震群共记录MS≥2.0地震41次。利用震中距200 km范围内数字地震台站波形资料,选取记录清晰、信噪比高且至少有3个以上台站同时清晰记录的同一地震的波形数据,进行分析。由于本研究侧重探讨中小地震视应力与中强地震的关系,因此剔除5个MS≥5.0地震。综合上述原则,选取前郭强震群序列中33次中小地震(2.0≤MS≤4.9)作为研究对象,分析MS5.8地震前后视应力变化特征。图1给出吉林及邻省数字化地震台网部分台站、震源区附近主要断裂及MS≥2.0地震震中分布。

图1 前郭强震群序列震中分布及200 km范围内台站分布Fig.1 Distribution of Qianguo earthquake sequence and stations around 200 km

2 地震视应力计算方法

地震视应力计算公式(Wyss,1970)如下

式中,ES为地震波辐射能量,M0为地震矩, μ是震源区介质的剪切模量,通常取μ = 3.0× 104MPa。

主要计算思路为:对台站波形记录进行反演得到震源谱,利用震源谱拟合参数,求取地震波辐射能量ES和地震矩M0,由式(1),即可求得地震视应力。

(1)根据波形记录求取震源谱。对台站数字地震波形记录进行去倾处理,然后进行傅氏变换,得到观测谱。在近震源条件下,由于震源距较小,可以忽略非弹性衰减的影响,只需对观测谱进行仪器响应较正和几何扩散校正处理,即可得到震源谱。由于地震波能量主要集中于振幅较大的S波段,因此选取S波段1.0—20 Hz范围内的波形进行分析。

(2)震源谱拟合。根据Brune模型(Jiménez,2005),震源谱模型可以表示为

式中,Ω0为震源谱零频极限值,fc为拐角频率。对于一条地震记录,Ω0和fc是确定数值,可通过对实际震源谱拟合求得。

拟合方法如下:因当前地震台站波形记录为速度记录,由步骤(1)求得的震源谱即为速度谱。利用式(3)将三分向速度谱转换为合成位移谱

式中,V(f)为速度谱。由式(2)可知,在低频段时,Ω(f)≈Ω0,如图2中f1—f2频段,称为震源谱平台段。则其合成位移谱平方的积分为

由式(4)推导出式(5)

将式(5)代入式(2),计算f1—f3频段内的位移振幅谱值,即拟合谱值Ωti。利用式(6)计算拟合谱值Ωti与观测谱值Ωi之差的平方和

由式(6)可知,RΩ随频率f变化。当RΩ最小时,拟合谱值与观测谱值偏差最小。此时,f作为拐角频率fc。图2中,锯齿线为观测谱,平滑曲线为拟合谱,即将所求得的Ω0和fc代入式(2)得到拟合谱曲线。此时,两条曲线在f1—f3频段拟合较好。

图2 地震位移振幅谱Fig.2 Seismic source displacement spectra

(3)计算M0和ES。已知Ω0和fc,利用式(7)、式(9)求得地震矩M0(Aki,1980)和地震波辐射能量ES(Andrews,1986),即

式中,ρ为地壳介质密度(取2.71 mg/cm3);v为波速(P波取6.1 km/s,S波取3.5 km/s);d为震源距;Ω0为震源谱零频极限值;Rθφ为辐射花样因子,可采用均方根代替,对P波为0.52,对S波为0.63。

式中,β为S波波速。由于地震波能量主要集中于S波段,本文只计算S波地震能量。对f1— f3频段内的频谱进行积分,考虑低频和高频补偿,则给出式(9)(Snoke,1987)

式中,Ω(f3)为频率f3的震源谱值,见图2。

(4)已知M0和ES,利用公式(1)计算地震视应力σapp。同一个地震,会被多个台站记录到,相应地,每个台站的波形记录均可以通过反演计算得到该地震的视应力值,而地震的视应力值需要通过多台求取平均得到。为了消除个别台站异常值对最终结果的影响,在对多台求平均值时采用Archuleta等(1982)的方法,即

式中,xi为各台站的地震矩或地震能量,N为台站个数。使用该方法的原因为:个别台站的异常大值或小值在求取对数平均后,对结果的影响有限。

3 结果分析

3.1 前郭强震群地震视应力与震级关系

一般,视应力与震级之间的关系在不同地区存在差异。本研究得到前郭强震群地震视应力与震级之间的关系,见图3。

图3 前郭强震群地震视应力与震级关系曲线Fig.3 Relationship between apparent stress of Qianguo strong earthquake swarm and its magnitude

地震视应力与震级的近似关系式为

由此可知,视应力与震级具有一定相关性,即视应力的对数与震级呈现一定的线性相关性,但对应关系较差。尽管如此,视应力随震级增大的趋势仍很明显。

3.2 地震序列视应力变化特征

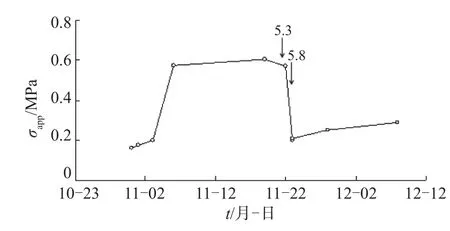

由于视应力随震级增大趋势明显,为了忽略震级对视应力的影响,分析前郭强震群中较小震级区间(3.0≤MS≤3.9)视应力的变化特征,变化曲线见图4。在2013年11月22日、23日3个MS5.0以上地震发生前,3.0≤MS≤3.9地震视应力存在明显上升过程,说明震源区介质应力逐渐升高,达到最大值后,发生MS5.3地震,之后视应力开始下降,下降过程中发生MS5.8地震,之后视应力回落到升高之前的水平。

MS5.8地震发生前,共发生4次MS4.0以上地震,视应力见表1。对比发现,2013 年11月8日发生的2个MS4.0以上地震的视应力明显高于11月3日、4日MS4.0以上地震。11月3日MS4.5地震与11月8日MS4.4地震震级相当,然而后者的视应力却是前者的2.5倍多;11月4日MS4.2地震比11月8日MS4.0地震震级略高,但地震视应力却仅相当于后者的1/3。可见,11月8日2个MS4.0以上地震发生时,震源区介质应力水平已处于较高状态。

表1 前郭强震群MS5.8地震前4次MS4.0以上地震视应力对比Table 1 Contrast of apparent stress of four MS≥4.0 earthquakes before MS5.8 earthquake of Qianguo strong earthquakes swarm

由于地震视应力随震级增大趋势明显,为了消除震级对视应力的影响,考察视应力差值Δσapp随时间的变化特征

式中,σapp为实际测定的Δ视σ应app力 = σ值ap,p-为根据视应力与震级之间的统计关系换算得到的视应力值。为了清晰显示地震序列视应力的变化趋势,采用滑动平均法处理视应力差值数据,3个地震求平均,滑动步长为1,并成图。前郭强震群序列视应力差值Δσapp随时间变化曲线见图5。

图4 前郭强震群3.0≤MS≤3.9地震视应力变化曲线Fig.4 Apparent stress curve of earthquakes (3.0≤MS≤3.9) in Qianguo strong earthquake swarm

图5 前郭强震群序列2.0≤MS≤4.9地震视应力差值Δσapp变化曲线Fig.5 Variation of apparent stress of 2.0≤MS≤4.9 earthquakes in Qianguo sequence

结果显示,2013年10月31日至12月24日,前郭强震群序列地震视应力的变化历经4个阶段,即MS5.5、MS5.0地震后的低值阶段、MS5.8地震发生前应力积累阶段、MS4.3地震前应力小幅积累阶段、趋于平稳段。

(1)MS5.5、MS5.0地震后的低值阶段。10月31日连续发生MS5.5、MS5.0地震,之后视应力处于低值状态,说明两次地震后震源区介质应力处于较低水平,至11月5日MS2.3地震发生,震源区介质应力一直处于较低水平。

(2)MS5.8地震发生前应力积累阶段。11月6日MS3.1地震发生后,视应力差值开始上升,于11月8日MS4.3地震达到最高值,且持续至11月19日,11月22日发生MS5.3地震,视应力差值快速下降,10小时后,原震区连续发生MS5.8、MS5.0地震。震后,视应力差值下降至0附近。

(3)MS4.3地震前应力小幅积累阶段。11月23日MS5.8、MS5.0地震后,当天共发生5个中小地震(2.0≤MS≤4.9),其中前4个地震视应力差值均处于低值水平,第5个地震发生时,视应力差值有所上升,震源区介质应力开始积累,11月28日MS3.1地震视应力差值达到本阶段最高值,但不如上一阶段水平高,之后逐渐下降,在视应力差值降至较低水平时发生MS4.3地震,视应力差值再次降至0附近。

(4)趋于平稳阶段。MS4.3地震发生后,地震视应力没有明显的升高过程,说明该阶段震源区介质应力无进一步积累。

4 结论

通过计算,得到2013年吉林前郭强震群序列中33次中小地震(2.0≤MS≤4.9)的视应力。通过对地震序列中小地震视应力随时间变化趋势的分析,寻找MS5.8地震前视应力的前兆变化特征:①从较小震级区间(3.0≤MS≤3.9)地震视应力的变化趋势看,在MS5.8地震前,视应力存在上升过程,并在视应力下降过程中发生MS5.8地震,震后,视应力处于低值水平;②对MS5.8地震前4次MS4.0以上地震视应力进行对比,发现后2次MS4.0地震视应力较高,说明11月8日此2次MS4.0地震发生时,震源区介质应力水平已明显升高;③由于视应力随震级升高趋势明显,通过计算,消除震级对视应力的影响,分析地震序列视应力差值Δσapp随时间的变化特征,结果显示,在MS5.8地震前视应力差值存在显著上升过程,视应力达到最高值后,在下降过程中发生MS5.8地震,震后视应力处于低值水平。综上所述,研究认为:前郭强震群中小地震视应力在MS5.8地震前明显升高,震后显著下降,MS5.8地震发生在视应力最高值出现后的转折下降过程。依据此变化特征,可以为未来前郭震区地震趋势研判提供参考。

本研究使用中国地震局地球物理研究所陈学忠研究员提供的计算程序,得到陈学忠研究员、李艳娥老师的指导与帮助,在此表示感谢。

参考文献

陈学忠,王小平,王林瑛,等. 地震视应力用于震后趋势快速判定的可能性[J]. 国际地震动态,2003,7:1-4.

陈学忠,李艳娥. 2006年7月4日河北文安MS5.1地震前震中周围地区小震视应力随时间的变化[J]. 中国地震,2007,23(6):327-336.

李艳娥,陈学忠,王恒信. 汶川8.0级地震前四川地区地震视应力时空变化特征[J]. 地震,2012,32(4):113-122.

李艳娥,陈学忠,付虹. 2007年云南泞洱MS6.4地震前滇西南地区震源动力学参数时空变化特征[J]. 地震,2012,32(1):28-39.

刘红桂,王培玲,杨彩霞,等. 地震视应力在地震预测中的应用[J]. 地震学报,2007,29(4):437-445.

刘红桂,刘杰,丁页岭,等. 地震视应力在云南地震序列中的前兆特征[J]. 地震学报,2006,28(5):462-471.

孙燕萍,史勇军. 新疆两次强震前后地震视应力变化[J]. 地震地磁观测与研究,2007,28(4):20-28.

王琼,陈学忠,王林瑛. 岫岩地震序列视应力变化及其预测意义[J]. 地震,2005,25(3):91-97.

吴晶,顾瑾萍. 甘肃景泰MS5.9地震前后小地震视应力计算讨论[J]. 地震,2004,24(1):170-175.

Aki K, Richards P G. Quantitative Seismology, Theory and Methods[M]. Freeman & Company San Francisco, California, 1980.

Andrews D J. Objective determination of source parameters and similarity of earthquakes of deferent size [A]. In: Das S,Boatwright J and Scholz C H(eds), Earthquake Source Mechanics, Washington[C]. D C:AGU, 1986: 259-267.

Archuleta R, Cranswick E, Mueller C, et al. Source parameters of the 1980 Mammoth Lakes, California, earthquakes sequence [J]. J Geophys Res, 1982, 87: 4 595-4 607.

Frank S, K Carl. Variations of apparent stresses and stress drops prior to the earthquake of 6 May 1984(mb=5.8)in the Adak seismic zone[J]. Bull Seism Soc Am, 1984, 74(6): 2 577-2 594.

Jiménez A, Garcia J M, Romacho M D. Simultaneous inversion of source parameters and attenuation factor using genetic algorithms [J]. Bull Seism Soc Am, 2005, 95(4): 1 401-1 411.

Snoke J A. Stable determination of (Brune)stress drops[J]. Bull Seism Soc Am, 1987, 77(2):530-538.

Wyss M and Brune J N. Seismic moment, stress and source dimensions for earthquakes in the California-Nevada region[J]. Geophys Res, 1968, 73: 4 681-4 694.

Wyss M.Apparent stresses of earthquakes on ridges compared to apparent stresses of earthquakes in trenches[J]. Geophys J Rastr Soc, 1970, 19: 479-484.

Variation of apparent stress of Qianguo strong earthquake swarm in 2013

Kang Jianhong1),Zhang Hongyan1),Zhang Yu2)and Zheng Guodong2)

1) Earthquake Administration of Jilin Province, Changchun 130117, China 2) Changchun Seismic Station, Jilin Province 130117, China

Abstract

Seismic data of small to moderate earthquakes recorded by Jilin Seismic Network and its neighborhood from September 10th to December 24th, 2013 are selected. On the basis of the assumption that source displacement spectra accords with Brune model,apparent stress values of 33 earthquakes(2.0≤MS≤4.9) before and after MS5.8 have been calculated. The result shows that the apparent stress before MS5.8 earthquake had an obviously increasing process. Then it declined when reaching maximum value. MS5.8 earthquake occurred during the apparent stress was coming down. After MS5.8 earthquake,the apparent stress was at a low level.

Key words:Qianguo strong earthquake swarm,MS5.8 earthquake,apparent stress,Brune model

doi:10. 3969/j. issn. 1003-3246. 2016. 01. 001

基金项目:2015年度震情跟踪定向工作任务(2015010125)、2015年度震情跟踪定向工作任务(2015020104)和地震科技星火计划项目(XH14017Y)联合资助

作者简介:康建红(1979—),女,河北昌黎人,工程师,主要从事地震分析预报工作

本文收到日期:2015-01-20