基于DeviceNet现场总线技术的高炉炉顶控制系统

2016-03-31夏江波

夏江波

(山钢股份济南分公司检修工程公司,山东济南 250101)

基于DeviceNet现场总线技术的高炉炉顶控制系统

夏江波

(山钢股份济南分公司检修工程公司,山东济南 250101)

基于DeviceNet现场总线技术特点,重点从硬件设计和软件设计两个方面介绍了其在高炉炉顶控制系统中的应用,实践证明,应用了DeviceNet现场总线技术的高炉炉顶控制系统能够提高系统的可靠性和稳定性。

DeviceNet;现场总线;高炉炉顶;控制系统

1 引言

高炉炉顶是高炉的重要组成部分。近年来,随着高炉向大型化、智能化方向发展,许多新型设备应用在高炉炉顶上,高炉炉顶控制系统成为高炉控制系统中最为关键的一部分。

DeviceNet现场总线技术使用开放式网络控制系统,方便了系统开发与故障诊断。该技术可以节省配电线路、简化线路、方便安装,便于维修和维护。相比较PLC集中控制,DeviceNet现场总线技术在配线、安装、调试、维护和通信方面有明显的优势。

实践证明,在某钢铁厂高炉炉顶控制系统中采用DeviceNet现场总线技术,能够适应高炉炉顶的生产环境和控制技术要求。

2 系统硬件设计

2.1 系统网络结构

该高炉炉顶控制系统采用三层工业控制系统网络结构,最上层为EtherNet,由计算机、交换机和PLC组成,计算机主要作为监控系统和工程师站,交换机实现数据交换。中间层为ControlNet,ControlNet嵌入于PLC控制系统中,PLC控制系统将监控系统的信息经过处理后传递给设备层,也将设备层的信息经过处理后传递给监控系统,同时也可与其它控制系统的PLC实现数据通信。最底层为DeviceNet,DeviceNet现场总线与现场设备相连接,将现场设备的相关信息读入远程I/O模块,再通过DeviceNet现场总线传输到PLC中,同时,PLC将相关处理命令写入DeviceNet现场总线的远程I/O模块中,来驱动现场设备动作。

高炉炉顶控制系统DeviceNet现场总线网络结构涉及的设备为炉顶设备,主要有水系统阀门、供氮阀门、大型阀门、液压站、探尺主令、布料器主令、探尺编码器、喷煤阀和其它设备等,系统网络结构如图1所示。

图1 系统网络结构图

2.2 系统硬件配置

2.2.1 硬件选型

高炉炉顶PLC控制系统采用AB系列PLC,CPU选用1756-L63热备系统,ControlNet网络协议扩展至5个机架,DeviceNet现场总线网络模块选用AB系列PLC模块1756-DNB,远程I/O模块选用PMDN-DI16-0001和PMDN-DIO88-0001产品,DeviceNet现场总线涉及的相关主干线电缆、预铸电缆、中继器、分支器等设备全部选择同品牌产品。

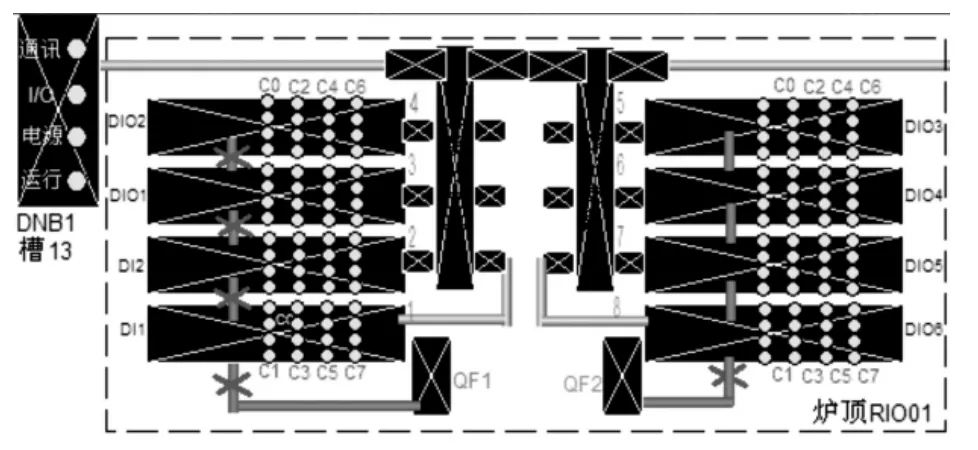

现场所有设备信号通过DeviceNet现场总线传输给PLC,PLC也将相关指令通过DeviceNet现场总线传输给现场设备。系统硬件连接如图2所示(1756-DNB网络模块和两个远程I/O模块示意图)。

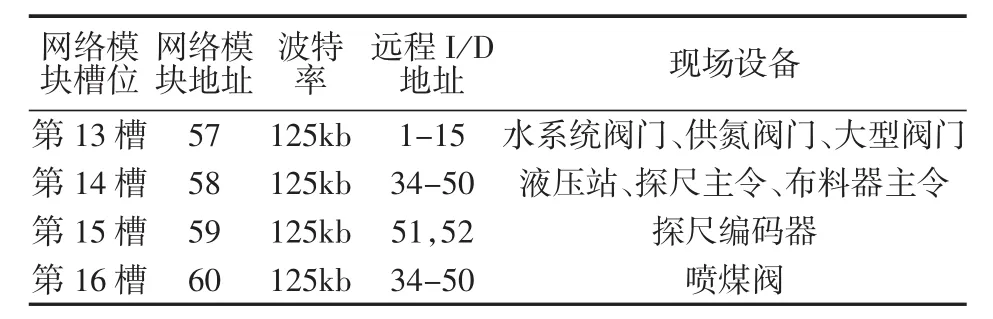

PMDN-DI16-0001对应于16点DI输入,PMDN-DIO88-0001对应于8点DI输入和8点DO输出,根据设备功能I/O点数需求,在PLC机架上配置4个1756-DNB网络模块,安装在第一个扩展机架上,分别占据第13、14、15和16槽位,每个1756-DNB网络模块分别与若干个远程I/O模块连接,远程I/O模块与现场设备相连接。

2.2.2 现场总线模块设置

现场总线模块设置,主要是分配1756-DNB网络模块地址和DeviceNet现场总线波特率设定,网络模块地址选择范围为0-63,可以扩展成64个网络节点,依次设定网络模块地址为57、58、59和60。对于远程I/O模块,由于所连接设备I/O点数不同,一般都是从地址1依次向后排列,不重复,确保网络模块和远程I/O模块地址的唯一性。DeviceNet现场总线波特率有125kb、250kb和500kb三种设置方式,设置较小的波特率可以获得较长的主干线传输距离。根据炉顶现场情况,主干线敷设的实际距离较远,确定选择125kb波特率,从站与主站波特率匹配,将网络模块和和远程I/O模块波特率都设置为125kb。DeviceNet现场总线模块设置如表1所示。

表1 DeviceNet现场总线模块设置表

图2 系统硬件连接图

2.2.3 现场配电

在现场配电这个环节中要合理布局,合理敷线,注意DeviceNet现场总线中主干线电缆的距离、接地和抗干扰等因素,严格按照规范进行连接。考虑到高炉炉顶设备与PLC距离较远,实际距离大于100m,为确保DeviceNet现场总线信号稳定,在DeviceNet现场总线主干线电缆路径中安装DeviceNet中继器,以增强传输信号。同时,在现场端子箱要考虑供电电源容量和电压损耗问题,DeviceNet现场总线采用DC 24V电源供电,为减少电源衰减,在现场电气端子箱再安装DC 24V电源,专门给远程I/O模块供电,实现电源隔离和保障容量充足。

3 系统软件设计

与硬件相匹配,PLC下位编程软件采用Rslogix 5000,上位组态软件采用FactoryTalk View Studio 5.1,DeviceNet现场总线采用 RSNetWorx for DeviceNet软件配置。

3.1 通信组态设计

在通信功能设计过程中,需要先完成以下几个步骤。

(1)现场的远程I/O模块已经连接好设备,网络模块已经配置在PLC机架上,在PLC下位程序中配置并激活网络模块1756-DNB。

(2)PLC的ControlNet已经布局好,并能够正常运行。

(3)使用RSNetWorx for DeviceNet软件导入与远程I/O模块版本相匹配的EDS文件,能够识别PMDN-DI16-0001和PMDN-DIO88-0001两种远程I/O模块。

完成以上步骤后,使用RSNetWorxforDeviceNet软件对DeviceNet现场总线网络通信进行配置。对4 个1756-DNB网络模块进行设置,①利用RSNet-Worx for DeviceNet软件对每个1756-DNB网络模块进行在线扫描,扫描出所有远程I/O模块,检查整个网络地址配置,查看模块参数,对模块进行参数设置;②进行在线修改,对1756-DNB网络模块参数设置,设置I/O数据触发方式和报文大小,分配地址,将配置文件下载到1756-DNB网络模块中,并保存配置文件;③配置信息传输给CPU,实现CPU通过DeviceNet现场总线对现场设备信息的读取和命令的发出。

这样,就完成了DeviceNet现场总线的通信组态设计,实现了CPU与现场远程I/O模块的通讯,实现PLC对现场设备的控制。

3.2 上位组态设计

上位组态采用FactoryTalk View Studio 5.1软件来开发。对于AB系列PLC,利用通信服务软件RSlinx。上位组态开发时在上位组态软件可以直接读取下位DeviceNet现场总线远程I/O模块的物理地址,实现上位组态软件与DeviceNet现场总线远程I/O模块输入输出点的直接连接。

炉顶上位组态开发,主要完成对炉顶设备的监控功能,实现对炉顶大型阀门、探尺、布料器、水系统阀门和喷煤阀的监控。在炉顶上位组态监控系统中,将监控画面分为炉顶全貌、布料矩阵、液压站、模块监控、炉顶阀门状态和二级数据等6个子画面。在监控画面中,实现对相关设备的启动与停止控制、数据状态监测和重要信号预警等功能。

针对高炉炉顶PLC控制系统采用DeviceNet现场总线的这种结构,在上位组态画面中开发出DeviceNet现场总线模块监控子画面。上位组态软件利用RSlinx软件从下位程序中读取1756-DNB网络模块和远程I/O模块参数,并给予相关显示和预警,主要监控1756-DNB网络模块通信、I/O、电源、运行状态数据和远程I/O模块通道状态信息。当模块发生故障时,参数信号改变,上位组态会给予及时提示,保障设备的稳定运行。监控画面如图3所示。

图3 DeviceNet现场总线监控画面

4 结束语

DeviceNet现场总线技术在软硬件设计方面灵活、可靠的特点,提高了高炉炉顶控制系统的可靠性和稳定性。

[1]夏德海.现场总线技术[M].北京:中国电力出版社,2003.

作者简历:

夏江波(1982-),工程师,主要从事炼铁自动化方面工作。

Blast furnace top control system based on DeviceNet field bus technology

XIA Jiang-bo

(Jinan Branch Company,Shandong Iron&Steel Group Co.,Ltd.,Jinan 250101,China)

Based on the characteristics of the DeviceNet field bus technology,the application of the DeviceNet fieldbus in the blast furnace top control system is presented from the two aspects of the hardware design and the software design.The experimental results show that the technology of the DeviceNet fieldbus can improve the system reliability and stability.

DeviceNet fieldbus;blast furnace top;control system

TP273

B

1005—7277(2016)06—0034—03

2016-05-24