陈诏:为人作嫁的红学家

2016-03-31文/韦泱

文/韦 泱

陈诏:为人作嫁的红学家

文/韦泱

编辑编辑,为人作嫁,给别人编稿,乃职业使然,人们却很少知道和关注他们,他们是默默无闻的“幕后英雄”。王蒙先生曾说:作家要学者化。我钦佩学者型作家。对于学者型的编辑,我同样心生仰慕,引为楷模。年逾八八高龄的陈诏先生,就是这样一位值得尊敬的前辈编辑家、红学家。

编辑生涯贯一生

一九二八年初春,陈诏出生于浙江宁波,祖父是光绪举人,因岁数已大,不宜远行,空有一个“教谕”的头衔,在家乡开了一家私塾,终身以教书为业。到了父亲这一代,由于中国废除了科举制,又从农耕社会开始进入商业社会,其父顺势而动,成了当地一个小有成功的商人。抗战期间,全家从宁波迁徙到上海。之后,父亲又去香港担任一家商行的经理。一九四八年,上海形势吃紧,父亲多次电报急催,让他去香港暂时“避避难”。其实,父亲另有意图,想让儿子到香港“子承父业”,走从商之路。可是,陈诏人到香港,心却不在生意经上。

当时香港文化人多,进步书刊也多,陈诏不仅贪婪地阅读艾思奇的《大众哲学》,毛泽东的《新民主主义论》等马列基础读物,还从香港《华商报》《大公报》《文汇报》上,获得不少国内外信息。这些都深刻地影响了他的思想,改变了他的人生轨迹。他瞒着父亲,一个人在业余时间去报读了南方学院新闻系,这是进步作家林焕平在香港创办的一所培养综合人才的进步学校。在这所学校,他开始系统学习新闻学基本知识,又获到香港《文汇报》做实习编辑的机会,在边学边干中增强才干。

一唱雄鸡天下白,新中国的诞生,对他产生了极大的吸引力。不顾父亲的竭力反对,他于一九五○年初,毅然独自回到上海。他先进了顾执中主持的民治新闻专科学校,继续新闻学业,一年半后提前毕业,考入《新闻日报》,先后做过编新闻的夜班编辑,跑财经条线的记者。一九五五年,他开始接手《新闻日报·人民广场》副刊的编辑工作。之后,作为一份具有“民间报纸”性质的大报,《新闻日报》根据党的“双百方针”,提出了副刊“茶余饭后、街谈巷议”的改版要求。据此,陈诏广泛进行作家的联络与约稿工作。

他的眼光首先聚焦到周瘦鹃身上。周是民国年间上海滩的重要作家,主编《礼拜六》《紫罗兰》风靡全国。他是“老上海”们熟悉的小品作家,如副刊能约到他的文章,将会使版面大大增色。于是,他在一个夏日的早晨,专程去苏州拜访周瘦鹃。见面后,陈诏微笑着自报家门,说明来意,在品茗聊谈中,彼此拉近了距离,周瘦鹃没有想到,上海大报编辑会在他感到鸳鸯蝴蝶派作品与新时代格格不入、准备“金盆洗手”、不再舞文弄墨之际,特地来向他诚恳约稿。他略作谦虚后,答应试试。不久,周瘦鹃的稿件源源不断寄到陈诏手上,有谈苏州掌故的,有谈养花趣闻的,文章精短,清新可读。这些闲适小文,正适合副刊读者的口味。同样,《新闻日报》想仿效《新民晚报》的做法,在副刊上刊登连载小说,以吸引读者。陈诏提出想约张恨水写稿的设想,而分管《人民广场》副刊的副总编郑拾风是张的故交,答应立即给张写信联系。不久,张寄来历史小说《孔雀东南飞》,陈诏特意请画家胡若思画了插图,小说在副刊连载了三个月,获得读者广泛好评。

可是,好景不长,“反右”运动突来,副刊上的不少稿件被指责为“向党进攻的大毒草”,陈诏由此被打成右派,发配西北宁夏二十多年。

半路出家研红楼

从人间到地狱,陈诏在宁夏当“牧马人”,历经艰辛。“文革”后期,国内开展了带有政治色彩的评《红楼梦》运动,在古今中外文学经典均遭禁止的现状下,人们却可堂而皇之公开阅读《红楼梦》,这实在是一种怪现象。对于《红楼梦》,陈诏初中时就读过,虽不能深入堂奥,却记得了作者曹雪芹的大名,以及书中《葬花词》的一些词句。在五十年代批判俞平伯红学观点运动中,陈诏又重新通读《红楼梦》,自然也是带着当年阶级斗争的观点来看待这部书的。此时,他孤居偏僻乡村,独守昏黄油灯。一部《红楼梦》,他却可以安静地翻来覆去细细读来。他托朋友又买来三种脂批本,特别注意脂砚斋批语中所提示的曹家变故的文字,钩稽探微,竟写下十多万字的读红笔记,据此理出作者生平的一条线索。而随着人生阅历的不断丰富,从曹雪芹身上,陈诏联想到逆境下的自己,多少获得“同病相怜”的慰藉。

书读多了,他就会生出不少疑问。一次,看到《文物》杂志刊登史树青先生关于“曹雪芹画像”的辩伪文章,既感兴趣又极敬佩,斗胆写信给杂志转史树青收。不久,史寄来长信,详尽解答了陈诏提出的几个问题。之后,彼此建立了通信关系,陈诏由此得到史树青的诸多教益。他的第一篇红学论文《略谈红楼梦里皇权的态度》,颇得史先生的肯定,并推荐给红学家胡文彬,于一九七九年发表于《红楼梦学刊》创刊号上。之后,他出席了全国第一届红楼梦学术讨论会,结识了冯其庸、吴世昌、周汝昌、吴恩裕等国内一流红学大家。从此,陈诏踏入红学研究之门。他深情地说,史树青是他红研的引路人。

因为在《红楼梦》研究上的初战告捷,在陈诏右派问题得到平反后,上海师范大学慧眼识珠,将他借调到学报担任编辑。第二年,《解放日报》为其落实政策(《新闻日报》已并入《解放日报》),归队重操旧业,担任《朝花》副刊编辑,一干就干到了退休又返聘多年。此间,陈诏的红学研究未曾中断过。从一九八二年第一部专著《红楼梦与金瓶梅》(与孙逊合著)问世起,陈诏先后出版了《红楼梦小考》《红楼梦群芳图谱》(戴敦邦配画)、《红楼梦的饮食文化》等多部红学专著。不但研究《红楼梦》,陈老还在《金瓶梅》研究上颇有成就,出版了《〈金瓶梅〉六十题》等专著。在红学上,著名作家、红学家端木蕻良尤对陈诏的《红楼梦谈艺录》一书关于小说艺术分析文章,甚为肯定,说他“对《红楼梦》的描写艺术作进一步探讨,为《红楼梦》宝库增添了财富”,并认为《遗貌传神》《一个伟大的悬念》等篇什,“确乎是发前人之所未发”。

上世纪八十年代,正是我国文化界研究《红楼梦》的鼎盛时期,不但有多种专业刊物,不少报纸副刊也把《红楼梦》作为热门话题。更有红学家以旧体诗词来抒怀寄情,其中咏红咏曹居多。陈诏也曾写七律一首《咏曹雪芹》,最后两句是:“至今说苑思豪杰,谁上红楼又一层”。此诗在《解放日报·朝花》副刊登出后,一花引来百花开,邓云乡等许多诗人、学者写来步韵唱酬之诗,前后约有百余首之多。陈诏想到了善于吟诗的周汝昌先生,将诗作寄去请教,周很快寄来和诗《咏芹之作》两首,并在附信中说:“两诗都是急就章”。陈诏为记下这次文字雅集,特手抄《咏曹雪芹唱和集》,还请兼具书法家之名的周汝昌先生题写封面,线装成一册,一直保存至今。虽然此书藏于秘箧未及出版,却是陈诏在红学研究中的一个插曲,一段佳话。

九十年代初,王蒙出版了《红楼梦启示录》,获得良好反响,读者公认其观点新、视野阔,是一部难得的红学新著。三年后,陈诏在北京组稿,特地去走访了王蒙,在其寓所进行访谈交流。王蒙说:“《红楼梦》是一部总结人生经验之书,每个人读后都会有不同的人生体验”云云。陈诏顺水推舟,请王蒙把对《红楼梦》的理解和认识写一短文。王当即慨允,第二天就交了稿,题目是《关于〈红楼梦〉》。陈诏婉转地建议:“能否改为《我读〈红楼梦〉》”,王蒙觉得有理,即表同意,说:“好,改得好”。此文很快见诸报端,读者称赞,王蒙欣然。自然,编辑陈诏功不可没。

陈诏作为副刊编辑,不但自己业余研究红楼梦,还策划、相约国内红学同行撰写相关文章,细致认真地做好穿针引线的组织工作。

多才多艺底蕴厚

几年前,承陈诏老师信任,寄赠一册仿线装本《陈诏诗存》给我,读着七十多首旧体诗,我甚感惊喜。由此我明晓,陈诏在中学时就爱上古典诗词,读苏曼殊读龚自珍。在一家旧书店,他廉价淘得一册《陆放翁诗选》,欣喜不已。后来,他买来《诗韵合璧》,对着平平仄仄的音律,学写旧体诗。有一位老教师特别器重陈诏的好学与聪颖,不但鼓励他写诗,还帮助修改润色,把他的诗推荐给在《大美报·青鸟》副刊任编辑的朋友,前后有六七首诗被副刊发表,如《踏青》《清明》等。诗词变成公开出版的铅字,一时激发了他高涨的写诗热情。可是,解放后,为新社会的形势所需,也为了谋生,他不得不把精力和时间放在学习新闻专业上。而五十年代罹难后,他更无心绪写诗了。五六十年代中,他只留下极少的几首诗,如《塞上中秋》《秦长城访古》等。大量的诗作则写于新时期,即他平反后回到上海以后。百废待兴的年代,使他重燃写诗的激情。近年来写的一组《上海新竹枝词》等,更是新意迭出,足见他对旧体诗写作新路的探索。从诗词的写作,可看出作者古典文学的根底、遣字用词的功夫。他成为上海市作家协会会员,也是顺理成章之事。

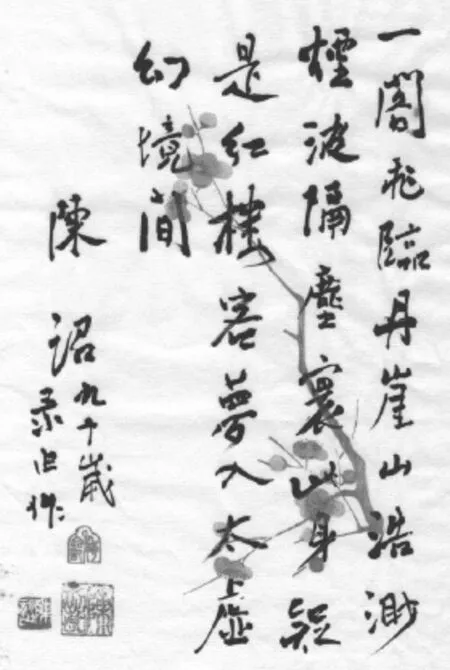

现在的作家,大多已改“爬格子”为“敲键盘”了。但陈诏却按兵不动,主要原因还是舍不得手中的笔。在私塾里,五六岁的他,已开始手握毛笔,一笔一划临字帖了。到了中学,更是遍临《张迁碑》《曹全碑》《九成宫》和邓石如的篆字。五十年代初他去访问周瘦鹃,周备有签名簿,凡来客都要留下姓名,当陈诏大笔一挥后,引得周瘦鹃一声赞叹:“陈同志好一笔清秀的字啊!”以后在编辑工作中,他不但向著名作家、学者约稿,还顺便索求墨宝,如俞平伯、吴世昌等,都有书法条幅寄赠他,可见,他对书法是何等喜好。有时,看来稿或写文章感觉疲劳时,他就会从笔架上取下毛笔,临写几张书法。他认为这既是休息自娱,也是提高自身修养。陈诏的一手毛笔字,确是富有书卷气的文人书法。

在陈诏书房内,悬挂着一幅水墨竹画。起初我以为是哪个画家赠送他的,细看落款,才知是他临吴子深的作品。吴子深是现代苏州吴门画派中的“三吴一冯”(吴湖帆、吴待秋、吴子深、冯超然)中的一员。他本是中医,却以画名闻世,早年在上海一边行医,一边卖画为生。一九四八年初,吴子深在《新闻报》上登出习画授艺的招生广告,正巧被陈诏看到,他第二天怀着兴奋而又忐忑不安的心情,按广告上的地址,叩开了吴子深寓所之门。经一番口试,吴笑着说:“你一脸聪明相,又有志于学画,将来一定有所作为。”这样,吴老师就收下了这个学生。还不收学费,不受拜师之礼。此后,陈诏每日下午踏进吴老师画室,仔仔细细看老师作画。吴边画边说:“学画全在于耳濡目染,默记于心,把着手是教不会的。看多了,自会悟出道道,再多练习,便熟能生巧。”一年时间很快过去了,陈诏的画也学得像模像样,甚得吴老师的夸奖,说“除了笔触较嫩以外,已入门道了”。可惜的是,父亲要儿子去香港经商,父命难违,陈诏只得放弃习画,与老师依依惜别。此外,陈诏还喜欢金石印章。一次,我带去了他的几本早期专著,请他签名钤章,我看着篆刻精到的红印,问是哪个名家所刻,陈诏颇为自豪地说:“我自己刻的,过去刻的章有一抽屉哪!”金石所好,亦显露出一个文字编辑的艺术修养和闲情逸志。

是啊,人们习惯称编辑是“为他人做嫁衣裳”。但陈诏工作之余,亦不忘为自己裁剪若干质地和做工均为上乘的“衣裳”,那就是十多部文史专著,除研究《红楼梦》《金瓶梅》专著外,还有《美食寻趣》《漫说苏州》《文史拾穗》《梦余痴话》等。他不愧为编辑中的学者,文化型的作家。