西属菲律宾天主教与华人社会关系的延展与重构

2016-03-30吕俊昌

吕俊昌

(厦门大学南洋研究院 厦门 361005)

西属菲律宾天主教与华人社会关系的延展与重构

吕俊昌

(厦门大学南洋研究院厦门 361005)

[关键词]菲律宾;华人;天主教;西班牙殖民者;社会关系

[摘要]西班牙殖民时期,面对占主导地位的天主教意识形态,菲律宾华人教徒充分利用了天主教所赋予的制度文化资源,建立了与西班牙殖民者、天主教会以及菲律宾人的联系,同时也巩固了华人族群自身的关系网络,拓展了华人的生存和发展空间。菲律宾华人教徒巧妙整合自身与异质文化的实践过程充分反映了华人的灵活性与适应性。

The Catholicism and Chinese Social Relations’ Extension and Reconstruction

in the Spanish Philippines

Lv Junchang

(Research School for Southeast Asia Studies, Xiamen University, Xiamen 361005, China)

Abstract:The Catholic Chinese made full use of the institutional culture resources given by the Catholicism, successfully established relations with the Spanish colonists, Catholic Church, and the natives, at the same time strengthened the Chinese ethnic network, and expanded space for survival and development in the Spanish Philippines, in response to the dominant ideology. The Catholic Chinese’s practice process which ingeniously integrating of their own and the heterogeneous culture fully reflects the flexibility and adaptability of themselves.

菲律宾是亚洲最重要的天主教国家。西班牙殖民时期(1565—1898),使所有人都成为“上帝的子民”与“西班牙国王的臣民”是天主教会与殖民当局的宗旨,这其中也包括鼎盛时期多达两三万的华人移民。据统计,在整个西属时期,华人天主教徒最多时有三四千人。华人移民如何面对菲律宾的天主教这种主流意识形态,也是菲律宾华人史的重要内容。目前,关于菲律宾华人史的研究主要侧重政治与经济方面,对于宗教文化层面特别是华人与天主教关系的研究仍不多见①参见施雪琴《西班牙天主教语境下的宗教政策——16-18世纪菲律宾华侨皈依天主教研究》,《华侨华人历史研究》2002年第1期。。因此,本文将从历史的角度探讨华人教徒如何利用、整合天主教的机制,拓展自身生存和发展空间的过程,以期对当代菲律宾社会的政治与文化生态研究提供一定的借鉴。

一教亲制与华人社会关系的重构

根据天主教礼仪,每个人在受洗时都有权获得教父(padrino)和教母(madrina)的保护。这种教父母制或曰教亲制(Padrinazgo,西语Compadrazgo,Compadre又被华人音译为“公巴列”),也就是俗称的干亲制[1],国内天主教会一般称为代父、代母关系。教父母的设计可能是基于习惯法。按照天主教会的说法,“一个人除了与自己的父母或子女存在血缘关系之外,还要与其他特定之人保持灵修关系(spiritual relationship),在这些人的协助之下使自己的身心得到修持,进而达到终极圆满之境界。就单个人而言,能够帮助自己善度宗教生活的有灵修关系之人主要是教父、教母,以及为自己施洗之人(主教或神父)和为自己施加坚振礼*坚振礼(Confirmation),是天主教的七大圣事(洗礼、坚振礼、圣餐礼、告解礼、婚配礼、终敷礼、授神职礼)之一,一般是受洗的婴儿在达到能够运用理智的年龄时,由主礼者在其头上覆手,再以圣油敷其额头,并念“请借这印记,领受神恩”,以此坚固其信仰。此礼也是受洗者重新宣示信仰,开始承担相应的宗教和世俗责任的体现,在某种程度上是受洗者的成年礼。——笔者注之人(主教、神父或教父母)。”[2]1563年11月的特兰特圣公会议第24次会议对建立灵修关系的人员作了严格限制:“一个人在受洗之时,只能有一个人或最多只有2人充当受洗之人的教父或教母,以教父母以及受洗者为一方,以受洗者的生身父母为一方,两者之间建立灵修关系;另外,以施洗者和受洗者为一方,以受洗者的生身父母为另一方,二者之间也将建立灵修关系。”[3]所以,受洗既是一种精神的再生,也是原本无血缘关系的施洗者、教父母与受洗者及其父母之间精神上的、虚拟的亲属关系的确立。

不过,在天主教传播的过程中,上述几方关系在不同地区各有侧重。在西方,婴儿出生即受洗的家庭中,教父母与受洗的子女和同样为教徒的亲生父母形成一种三角关系。在菲律宾,更受重视的是教父母与亲生父母的互动关系,同时,教亲制所覆盖的人数也有所增加,收养教子(godchildren)的机会也比特兰特圣公会所确定的频次多得多,诸如子女的首次剃发,新房的竣工都可以成为收养教子的契机。而菲律宾的父母更倾向于拥有较高社会地位的教父[4]。由此,差不多是同代人的教父母与父母之间便建立了一种功能性的社会关系。

(一)成年华人教徒与教父之间的关系

在马尼拉华人社会中,情况又有所不同,因为许多受洗的华人是成年人。据统计,在1616—1628年受洗的1331名华人都是成年男子[5]。这些人父母大多在中国,当然也不是教徒。这样,教父母与教子之间便建立起了基于义务和责任的关系。历史上,多是单身出洋的华人在异国他乡建立各种社会组织,比如秘密会社、宗亲会、方言组织、地缘组织、行业公会,或者宗教组织等,都算是一种虚拟亲属(mock-kinship)机制[6]。正是这些社会组织起到了互相帮扶、建立和维护商业网络的作用。但上述组织多属华人内部的合作关系,而与西班牙人建立的教父教子关系,可谓建立跨越族群的社会关系的尝试。

一方面,一些西班牙人经常并且乐意充当华人,特别是富裕的华人的教父,并且赐予教名。17世纪初的华人监督Juan Bautista de Vera(原名Eng Kang)的教父就是菲岛第六任总督Santiago de Vera(1584—1590年在任)[7]。1618年11月22日,Fr. Bartolome Marti神父在邦加斯兰省凌牙延的三王教堂为一名31岁的福建舢板船主施洗,该省省长Don Eronimo Alcaraz担任其教父[8]。1627年5月14日的一项记载表明,华人木匠Josep Tien Choan的教父地位仅次于总督。实际上,在西属菲律宾,当时的趋势是所有上层官员,无论是来自行政部门还是军事机构,都争着去给华人新教徒充当教父[9](原因参见下文)。比如Juan Nino de Tavora总督在16世纪20年代至少有3个华人教子,其中一人是木匠公会的首领,另一个后来成为华人天主教社区的教父。反过来,拥有有实力的教父这层关系对华人而言也是一种有力的庇护。

另一方面是华人教父与华人教子的关系。当华人教徒的社会地位和实力提升到一定程度时,他也会成为一个有吸引力的教父。从1626年到1700年,华人社区八连(Parian)中以华人为教父者占80%(2326人),西班牙人占16.3%(473人),菲律宾土著及密斯提佐仅占3.52%(107人)[10]。不难看出华人教徒对来自同族群的教父的偏爱。19世纪后期著名的华商陈谦善(Carlos Palanca Tan Quien-Sien)曾担任好几个人受洗时的教父,而且其中除第3人由于资料缺失不明确外,剩余5人均采用了陈谦善的教名Palanca[11]。具体信息如下:

Mariano Palanca Yap Tamco,1874年7月14日在Pandacan 教堂受洗;

Joaquin Palanca Cotuanco,1874年7月18日在Dilao的圣费尔南多堂区受洗;

Manuel Yu-Tayco,1878年1月27日受洗;

Ambrocio Palanca Tan-Chioco,1879年12月7日在岷仑洛(Binondo)教堂受洗;

Joaquin Palanca Cue Jongting,1882年9月24日受洗。

Carlos Palanca Tan Quin-lay,1869-1950年,受洗时间不明。

不过,有地位的教父数量相对教徒来说始终是少数,所以一名教父拥有许多教子的情况非常普遍。据记载,八连受洗记录中,一名教父的教子数量竟然达到141名,另有3名教父拥有超过50名的教子。其余22名教父拥有10名或更多的教子[12]。另一种情况是许多教子拥有不止一位教父,这可能是华人在受洗或坚振时分别请不同的人当教父,或者原本受洗时教父数量就不止一个,这种情况可能是违规的。

那么华人教父与教子之间是否存在一定的关系?以福建同安人Domingo Zuiteng为例,他在1627年6月(时年45岁)时受洗,在其14名教子中,除3人外都是成年人,其中7人是同安人;4名已注明职业的成年教子中的3人是来自同安,其中2人为木匠,另1人为零售商。而1626—1636年间来自同安的木匠中除一人之外都受洗了。正如前人研究所证实的,马尼拉面包店的工人包括店长在内都是来自一个叫福建三都(Sandu)的地方[13]。有些想要留在菲律宾的华人,在西班牙人驱逐不信教华人时便匆忙信教,继而堂而皇之地在各个华人同业公会的头家手下干活[14]。由此观之,教亲关系的确立与职业、祖籍地联系密切。华人教徒更乐于让来自同一祖籍地、社会地位更为优越的同乡担任自己的教父。这种基于业缘或地缘的教亲关系的确立,已经超出原本的灵修意义上的边界,显然会让华人教徒的社会关系更为广阔,也更加稳固。

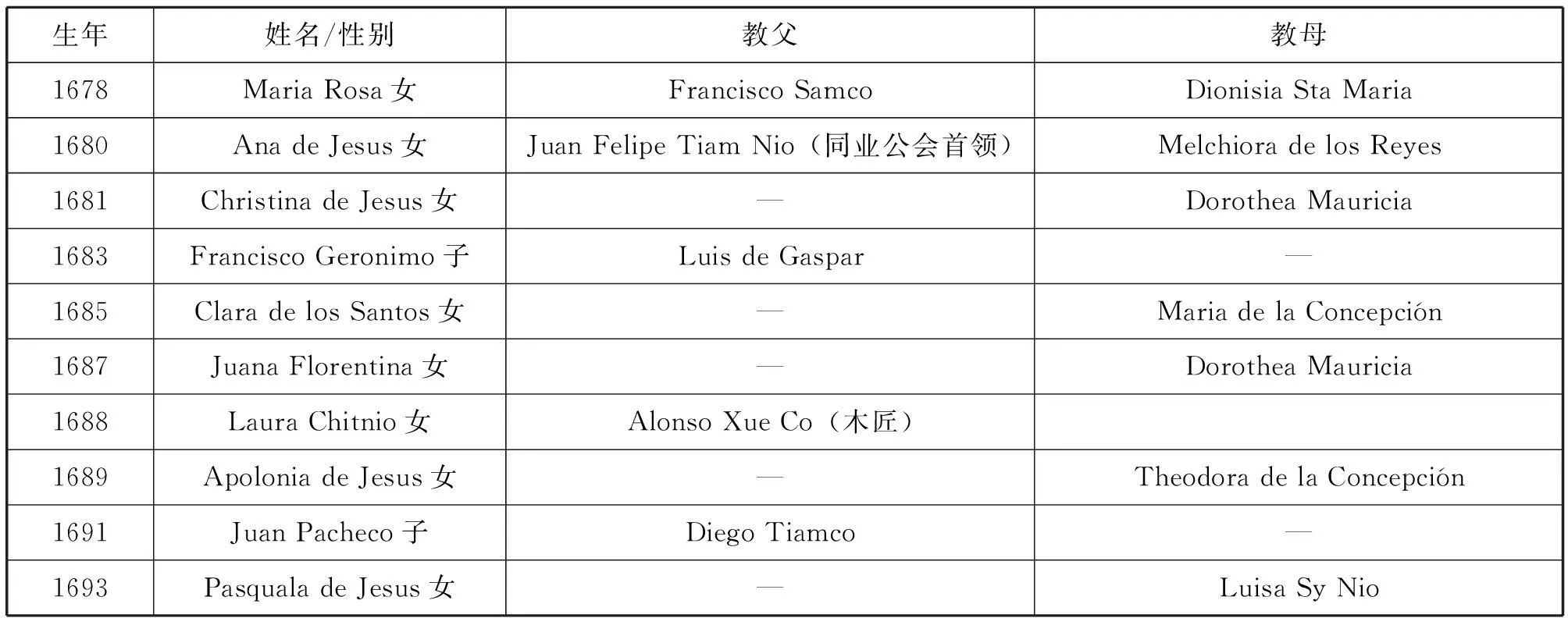

(二)因婴儿受洗而建立的三方关系

此处所谓婴儿,是指华人与菲律宾妇女通婚的后代混血儿密斯提佐(Chinese mestizo)或混血女密斯提萨(mestiza)。按照天主教的规定,婴儿出生后几天就会受洗,“生孩三朝,即报至拜礼院,请拜礼命名。”比如华商夫妇Ignacio Sy Jao Boncan和 Francisca Yap的几个子女均是在出生三四天内受洗,其子女的教父、教母或是华人教徒,或是密斯提萨。1868年11月25日出生的女儿Fermina次日即由神父主持受洗,并请Pascuala Yap担任其教母[15]。

教父母作为其教子女精神上获得重生的见证人,除负责精神上的引导和信仰上的维护外,在生活中也扮演着类似监护人的角色,假如教子女的亲生父母在其未成年时即去世,教父母应承担抚养义务[16]。所以,新生儿的降生在两个家庭之间充当了类似传递者的角色,是两者之间关系的有形的、活生生的证明[17]。以下是一个华菲密斯提佐家庭(父亲:Diego de Paciencia Ang Quimco,母亲:Petronila de Jesus)从1678年至1693年所生子女的教父、教母情况。

17世纪后期一个华菲密斯提佐家庭子女的教父母情况

资料来源:该案例来自美国乔治城大学(Georgetown University)博士候选人Joshua Kueh的相关研究,感谢该作者提供资料。参见Joshua Kueh,“Adaptive Strategies of Parián Chinese: Fictive Kinship and Credit in Seventeenth-Century Manila ”,PhilippineStudies,Vol.61, No.3, 2013,p.369.

从表1可见,两名男孩只有教父,而女孩除一人外均有教母,而最初的两名女儿均有教父、教母。从教父姓名后缀(以闽南话的哥/co结尾)可猜测,所有子女的教父差不多都是华人教徒,仅Luis de Gaspar无法判断其出身。母亲与这些教母之间是何种关系并不可知,但显然与Dorothea Mauricia比较密切,因为后者是她两名女儿的教母,Maria de la Concepción与Theodora de la Concepción有可能出自同一家族。值得注意的倒是没有教母只有教父的女儿Laura Chitnio,从她的名字Chitnio以及家庭的排序来看,正是闽南话中的“七娘”,这一点在其他兄弟姐妹中格外与众不同。Joshua Kueh提示,实际上Laura Chitnio在1688年出生时,Diego刚好被赐予了堂(Don)的尊称,“以富有华人特色的方式取名是否反映了Diego与当时华人社会的密切联系,或者说是想与华人教父建立一种策略性的关系?”[18]这些都不得而知。总之,取名也是一种社会性的策略和选择。在教亲制度下,多子女的家庭也意味着更广阔的社会关系,不同时期的教父教母关系也可能存在深浅之别。

二华人习俗与天主教传统的内在契合

尽管教亲制是教会规定,但在实际操作中,华人收养教子的一些做法却在一定程度上引起了西班牙人的不满和谴责。1599年5月17日,马尼拉最高法院主席和审计员审查了敦洛(Tondo)区长提交的关于华人教徒之间大量收养教子的报告。其中指出,“华人教徒在发生紧急事件时利用这些不管是天主教徒或异教徒的教子,充当假证人,或者满足其他罪恶的目的和企图。”西班牙人为此发布禁令:“任何生理人(Sangley,西班牙人对华人的称呼),不论其地位、等级,只要被发现擅自拥有教子或担任教父母,将被判在大帆船上无偿划桨4年。敦洛及其护卫区的长官以及其他所有法官均要特别注意实施和执行此法令。”*Blair & Robertson, The Philippine Islands,1493-1898,Cleveland:The Arthur H. Clark Co., 1903-1909,Vol.11,pp.75-77. 已有学者注意到此材料,不过并未注明西班牙人采用的是教子(godchildren)的概念,而是作义子处理。参见钱江《古代亚洲的海洋贸易与闽南商人》,《海交史研究》2011年第2期。

西班牙人的反对在于华人利用教亲制擅自收养不信教的华人教子,并且动机不纯。所谓“罪恶的目的”实际另有所指。1584年7月,某西班牙官员就致信菲利普二世,请求惩处华人在他们的船上发生的“声名狼藉的罪名”,“将这些卑鄙的人驱逐出去”[19]。这里的罪恶指的都是同性恋或鸡奸(sodomy)行为。耶稣会也曾被托钵修会指责“雇佣耽于鸡奸的华人在庄园中劳作”[20]。如果考虑到历史上的华人移民多是闽南地区的单身男子,男女比例悬殊,那么也不排除华人之间的确存在同性恋的行为。“漳人以彼为市,父兄久住,子弟往返,见留吕宋者盖不下数千人”[21]。不明实情的西班牙人认为华人之间过从甚密,有违教义,为此采取了一些严厉的举措,“吕宋,最严狡童之禁,华人犯者,以为逆天,辄论死,积薪焚之”[22]。《海国闻见录》的描写更为细致:“禁龙阳(按:同性恋的代称),父子、兄弟亦不得共寝席,夜启户,听彼稽察;拭床席验有两温气者,捕以买(责)罚。”[23]“禁龙阳,倘被获,二人俱以柴围而火之。”[24]

王刘波曾经对华人之间所谓的同性恋现象及其事实真相进行了分析,认为此种观念的形成与闽南人由于出海贸易需要而结成的契父子、契兄弟关系,也就是所谓收养义子、结拜兄弟的现象有关[25]。笔者基本同意此种看法。在闽商文化的研究中,相关学者已经注意到这一闽商文化的重要特征[26]。所谓义子,包括宗亲子弟、他姓穷苦人家、家仆或者招赘的女婿,而结拜兄弟之间也会成为生意上的合作伙伴,比如著名的李旦与欧阳华宇。当时士大夫阶层也认可之,“借人钱本令的当兄弟或义男营运生理,此决不害义”[27]。地方志中也有言曰:“闽人多养子,即有子者,亦必抱养数子,长则令其贩洋赚钱者。”[28]闽南商人中的这种“螟蛉子”、“契子”角色相当于代表其收养家庭出洋贸易,也可以称为代理商。毫无疑问,这种密切的、虚拟或延展的亲属关系延伸到海外华人社区,无形之中扩大了家族的规模,有利于闽商贸易网络的扩展。

但更深一层的意义在于收养义子是闽南习俗,教亲制是天主教的社会习俗,两种习俗恰好存在契合的空间:其一,为华人教徒担任他人教父,建立教亲关系创造了良好的文化环境。其二,留下了制度空隙。华人教徒完全可以在西班牙人不懂内情的前提下,以担任教父的名义收养未入教的华人为义子。西班牙人大概也发觉不信教华人拥有教父这种令人疑惑的现象,才以一种矫枉过正的方式断绝华人非血缘关系的建构。当然这也表明,西班牙人虽然鼓励华人受洗,可是也对华人充满了不信任感,担心华人内部的团结威胁自身的统治。但实际上,华人教徒仍然大量担任他人的教父或者是义父,在1603 年华人所遭遇的大屠杀惨案中,众多被收养的教子或义子加入到反抗西班牙人的华人行列。在华人首领Eng Kang(西名Juan Bautista de Vera)被西班牙人关入监狱后,其教子Juan Suntay(或名Juan Ontal)就被推选为起义首领[29]。故而这一习俗并非殖民当局一纸指令就可以轻易禁止的。

正如国外学者指出的,华人被污名化为“耽于鸡奸者”,本质上是西班牙殖民者中的反华者对华人的责骂和偏见而已[30]。背后的问题在于,正是由于闽南习俗与天主教的习俗具有的一致性,华人才可以毫不费力地接受天主教的教亲制,利用这种双重的制度文化,拓展其虚拟的亲属关系网络和自身的生存空间。

三华人教徒与殖民当局、教会间的经济、社会关系

教会与华人之间不仅仅是宗教上的关系,还有密切的经济和社会往来。首先,华人所缴纳的费用是殖民当局及教会等机构相关经费的来源。八连教堂的建设资金来自于教徒和非教徒所缴纳的公共基金,西班牙税务员的薪金也来自于此[31]。华人教徒通过捐献的形式为教会和殖民当局提供资金,后者则赐予其身份和地位,或者一些神父会直接或间接以储蓄的名义投资于华商的生意[32]。由此,双方建立了密切的关系。

以华人密斯提佐Tuason家族为例,该家族的第一代Antonio Tuason在1756—1783年担任华人密斯提佐的甲必丹和城市民兵的上校,为西班牙海军、皇家仓库以及教堂和办公建筑的修缮提供经费,在1762—1764年英军入侵期间为西班牙军队提供装备费用,也同样支持西班牙人在南部对摩洛人的战争。除此之外,他还替教会圣职人员支付一半(大约8800里尔)的职禄献金(Annates)*Benito J.Legarda,After the Galleons: Foreign Trade, Economic Change and Entrepreneurship in the Nineteenth-Century Philippines, Quezon City: Ateneo de Manila University Press, 1999,p.230.1199年,教皇英诺森三世规定将担任圣职者第一年收入的全部(实际操作中为一半)献给教皇作为其批准任命的费用。参见〈美〉威尔·杜兰特著,台湾幼狮文化译《信仰的时代》,华夏出版社,2010年,第802页。。为了表扬其忠诚,西班牙国王在1775年免除了他们两代人的赋税,8年后又提升他为贵族,配有颜色鲜艳的盾徽。Tuason家族也成为唯一没有西班牙血统的菲律宾贵族[33],许多西班牙人移民也与其家族后代通婚。

其次,对华人来说,受洗入教可以结识一个身为保证人、贷款者、赞助人和法律事务的保护者的教父[34]。以一位西班牙人或本地权贵为教父,华人天主教徒就有机会获得各修会和慈善团体(Obras Pias)提供的信贷资源。在19世纪银行创办以前,信贷都由慈善机构执行。华人只有受洗以及建立与掌握慈善基金的赞助人的关系,才能获得信贷资金[35]。这些慈善基金最初来自富商和虔诚的教徒的捐献,除用于赈济孤寡、抚恤贫弱等慈善事业外,便是用于商业投资、地产经营、大帆船贸易的投资,管理方为平信徒和神职人员,多明我会、方济各会等修道会在这些慈善团体管理上握有领导权[36]。

第三,华人与西班牙人之间存在直接的商业往来。在马尼拉周边定居的华人,每周将蔬菜、家禽运送到西班牙人家中或者教会;作为回报,华人从西班牙人那里获得保护[37]。即使在菲律宾总督决议驱逐华人移民期间,仍有华人(信教以及不信教者)为皇家仓库(Royal Warehouse)提供椰油、熟铁等货物[38]。或者总有强有力的保护者(实际上是既得利益者)违背驱逐令而允许华人在城镇居住、经商及工作,甚至修道士也支持他们,给予华人许可证,证明他们正在参与修建教堂或修道院。1661年,当郑成功檄文马尼拉而引发菲岛对华人的猜忌和愤恨时,耶稣会还曾到殖民当局那里替华人求情[39]。

第四,华人的利益能否得到保护与菲岛的管理机制相关。在菲律宾,除了最高法庭之外,还有民政法庭与宗教法庭,分别审理不同案件,有些案件涉及双方,难免引起摩擦。更有甚者,犯罪者在遭到追捕后往往躲入教堂或其他圣地,而依岛上所行法令,凡奔至圣坛所在地者,民政长官不得以强力拘捕[40]。菲律宾人的首位圣徒、实际上是华菲混血儿的洛伦佐(Lorenzo Ruiz),生前曾因卷入一件杀人案件而遭到马尼拉市政当局的逮捕,后来在多明我会神父的帮助下才免受处罚[41]。不排除洛伦佐与教会之间有私人关系,但是教会对华人在一定程度上的保护对华人也是有利的。换言之,或许只有在总督、教会、法院三大机构之间利益冲突时,华人的利益才有可能得到更好的照顾。

当然,华人教徒与殖民当局、教会之间的社会关系也有遭人诟病的地方和灰色的空间。1880年代的一个西班牙人就谴责“这些莫名其妙的教父母关系”[42]。泉州安海籍华人Don Juan Feilipe Tiamnio(约1639年生)经商成功后变为总督Juan de Vargas的知己和常客,他被任命为华人社区八连的首领和海关通事,有谣言称他低价为总督及其亲属购买中国产品。某西班牙人嘲讽道:“华人知道如何用礼物迎合西班牙人的心思,所以没有什么事情是两三天内不能解决的!”神父Fray Plácido de Angulo观察说:“当生理人到达各省后,将从中国带来的礼物和水果给各市的市长,多次拜访他,承诺如果帮助他在省政府中谋取职位,就会提供许多资金。”有时华人的贿赂是为了使当局对自己从事的赌博或戏剧表演等活动网开一面,但由此也让西班牙人赚得满盆[43]。

不过,问题在于,西班牙人殖民体制的弊端让华人的行贿无拘无束,西班牙学者胡安·吉尔(Juan Gil)指出,殖民当局根本无法提供充足的工资,而他们最有利可图的便是将手伸向华人社会,所以腐败和贪污才甚嚣尘上。在西班牙殖民当局对来菲华人船货实行“整批交易”过程中,掌握货物定价权的官员会利用华人想要提高价格的心理趁机索取贿赂,或者以低价任意拿走最好的货物;也有一些不满足于被分配到的货物的西班牙人在正式议价之前,与华人暗中交易,自己破坏这种制度[44]。早在17世纪初,Benavides大主教就指出:“我们的贪欲造成了这一切!”[45]但长此以往,华人(包括教徒)给人的可以通过金钱趋利避害的印象却愈加深刻,华人便成为破坏西班牙人公正执法的罪魁祸首。能够基于共同利益而“密谋”的应该大部分是富裕华商,他们本是无奈之举,可是,由此产生的负面因素却波及华人社会的中下层移民,从而使人对华人社会整体产生不良的印象。

四从婚姻角度看华人族群内部社会关系的建构

通婚是华人与菲律宾人社会关系的重要方面。西班牙人允许并且鼓励受洗的华人与当地妇女结婚。随着华人和密斯提佐社会地位的提升和财富的增长,他们对菲律宾妇女及密斯提萨也越来越具吸引力。根据1870年、1875年、1880年、1885年的华人男性的通婚比例来看,在146对夫妇案例中,72对、接近50%的比例是华人男子与密斯提萨结婚,华人男子与土著妇女结合的人数是69对(47%)[46]。显然,华人选择结婚对象时一般倾向于密斯提萨和土著妇女。婚姻关系也是华人教徒间维护和巩固社会关系的重要途径。在著名的华人混血儿社区岷仑洛,同一阶层、职业或者地位相当的华人家庭间通婚十分普遍。比如,华商陈谦善的女儿嫁给了Ignacio Jao Boncan之子,Joaquin Barrera Limjap的密斯提佐儿子娶了密斯提佐Pedro Escolar Cochay之女,而后者的另一个女儿嫁给了Ignacio Jao Boncan的孙子[47]。

菲律宾华人在选择婚姻见证人时,更倾向于选择住在同一地区或者来自同一职业、而非名义上来自同一祖籍地的华人,由此成功地拓展了社交空间。比如以下的例子:住在八连的Pantiangco是来自漳州龙溪的31岁蔬菜商贩,他在1755年菲律宾总督规定的最后受洗日(6月30日)受洗入教,三年后申请与混血女Augustina结婚。他的两名结婚见证人都是在八连生活的漳州海澄人,其中一人为Sebastian Chanco,55岁,制糖师傅;另一名为Gaspar Chicenco,40岁,也是蔬菜商贩。而Gaspar Chicenco也是另一名蔬菜商贩Antonio Tanjoco的见证人,后者来自泉州同安。Tanjoco的另一名见证人Thomas Leongco,祖籍泉州安海,是Bagumbaia的蜡烛商,结婚后从圣克鲁兹搬到了他妻子所住的Bagumbaia。Leongco的见证人之一是来自龙溪、定居在圣克鲁兹的理发师Julian Chinco,而他也担任另一名华人Pablo Sim Saco的见证人。而Pablo Sim Saco来自福建汀州,Saco有3位见证人,除了龙溪人Chinco外,另外两名见证人则来自广东[48]。总之,尽管Pantiangco与最后不知姓名的广东人之间没有直接的联系,但是他们却通过选择婚姻见证人这种形式,通过一长串的关系的延伸,建立起了跨越祖籍地的社会关系网络。

结语

总之,天主教不仅仅是一种信仰,也包含一套实践体系与多种社会功能[49],成为天主教徒对华人而言是一种精明的社会和经济策略。华人充分利用了天主教所赋予的制度文化资源,建立了与殖民者、天主教会以及菲律宾人的联系,同时也巩固了华人族群自身的关系网络。西属菲律宾社会这种注重社会关系的文化与中国传统的民间社会文化有异曲同工之妙,华人教徒巧妙整合自身与异质文化的实践,充分反映了华人的灵活性与适应性。但另一方面,由于西班牙人文化上的“傲慢与偏见”以及殖民体制的不完善,华人在拓展社会关系网络的过程也遭受了西班牙人的指责和阻碍,而由此产生的华人基于共同利益的“密谋”行为,从某种程度上来说,也是华人不得不适应这种不完善体制的无奈之举。由恩主与侍从(patron-client)关系确立的庇护体制,在当代菲律宾政治与社会中发挥着重要的作用,庇护体制的核心是权力与互惠,天主教文化与此有着内在的联系[50]。从这个角度而言,天主教影响下华人社会关系的重构与华人教徒的经验,或许有进一步思考的意义和价值。

【注释】

[1] 姚楠主编《东南亚历史词典》,上海辞书出版社,1995年,第14页。

[2] 沃特沃斯英译,陈文海译注《特兰特圣公会议教规教令集》,商务印书馆,2012年,第224页。

[3] 同[2],第225页。

[4] John Leddy Phelan,TheHispanizationofthePhilippines:SpanishAimsandFilipinoResponses,1565-1700,Madison,Milwaukee: The University of Wisconsin Press,1967,p.77.

[5] Alfonso Felix,Jr. eds.,TheChineseinthePhilippines,1770-1898,Vol.2, Manila:Solidaridad Publishing House, 1969,pp.55-56.

[6] John Clammer,DiasporaandIdentity:theSociologyofCultureinSoutheastAsia, Subang Jaya: Pelanduk Publications,2002,p.164.

[7] Blair & Robertson,ThePhilippineIslands,1493-1898,Cleveland:The Arthur H. Clark Co., 1903-1909(abbr.BR),Vol.16,p.291.

[8] Susan L.Pe,“The Dominican Ministry Among the Chinese in the Parian, Baybay and Binondo:1587-1637”,unpublished Master’s thesis, Quezon City :Ateneo de Manila University,1983,p.65.

[9] Alfonso Felix,Jr.,op.cit.,p.55.

[10] Joshua Kueh, “Adaptive Strategies of Parián Chinese: Fictive Kinship and Credit in Seventeenth-Century Manila”,PhilippineStudies,Vol.61, No.3, 2013.

[11] Richard T. Chu,ChineseandChineseMestizosofManila:Family,IdentityandCulture,1860-1930s, Leiden and Boston: Brill, 2010,pp.128,135.

[12] Joshua Kueh, op.cit..

[13] Ibid.,p.368.

[14] Nariko Sugaya, “The Life of Chinese Immigrants in Late Eighteenth-century Manila”,尼古拉斯·托马斯、聂德宁主编《东南亚与中国关系:持续与变化》,厦门大学出版社,2006年,第26页。

[15] Richard T. Chu, op.cit.,p.185.

[16] 施雪琴:《菲律宾天主教研究:天主教在殖民地的殖民扩张与文化调试》,厦门大学出版社,2007年,第123页。

[17] Raul Pertierra & Eduardo F. Ugarte eds.,CulturesandTexts:RepresentationsofPhilippineSociety,Quezon City: University of the Philippines Press,1994,pp.50-52.

[18] Joshua Kueh, op.cit.,p.370.

[19] BR,Vol.6,p.63.

[20] BR,Vol.12,pp.109-110.

[21] 许孚远:《疏通海禁疏》,陈子龙辑《明经世文编》卷400,中华书局影印本,1962年,第4332页。

[22] 张燮:《东西洋考》卷12,《逸事考》,中华书局,1981年,第249页。

[23] 陈伦炯著,李长傅校注《海国闻见录》,中州古籍出版社,1984年,第43页。

[24] 叶羌镛:《吕宋记略》,王锡祺辑《小方壶斋舆地丛钞》再补编第10帙,第76册,上海著易堂印行,1897年,第2a页。

[25] 王刘波:《16-17世纪菲岛殖民者视角下的华侨同性恋现象与事实真相》,《“2014年海外华人研究研究生论坛——全球化与华人研究:新视野、新取向及新典范”论文集》,厦门大学,2014年,第38-54页。

[26] 钱江:《古代亚洲的海洋贸易与闽南商人》,《海交史研究》2011年第2期。

[27] 蔡清:《蔡文庄公全集》卷2,《四库全书存目丛书》(集部·别集),第42册,齐鲁书社,1997年,第627页。

[28] 周凯:《厦门志》卷15,台北:成文出版社,1967年,第327页。

[29] José Eugenio Borao, “The Massacre of 1603: Chinese Perception of the Spaniards in the Philippines”,Itinerario, Vol.23, No.1, 1998,p.8; Edgar Wickberg,TheChineseinthePhilippinesLife,1850-1898,Quezon City: Ateneo de Manila University Press,1965,c2000, p.16.

[30] John L.Phelan, op.cit.,p.186.

[31] BR,Vol.23.p.231.

[32] Richard T. Chu, op.cit.,pp.171-172.

[33] Luciano p.R.Santiago,ToLoveandtoSuffer:TheDevelopmentoftheReligiousCongregationsforWomenintheSpanishPhilippines,1565-1898, Quezon City: Ateneo de Manila University Press,2005,p.161.

[34] Edgar Wickberg,op.cit., p.191.

[35] 魏安国著,吴文焕译《菲律宾历史上的华人混血儿》,马尼拉:菲律宾华裔青年联合会,2001年,第69-70页。

[36] Robert R.Reed,HispanicUrbanisminthePhilippines:AstudyoftheImpactofChurchandState,Manila: The University of Manila Journal of East Asistic Studies,1967,pp.140-141.

[37] O.D.Corpuz,TheRootsoftheFilipinoNation, Vol.1,Quezon City: The University of the Philippines Press,2005, pp.305-306.

[38] Alfonso Felix Jr.,TheChineseinthePhilippines,1550-1770,Vol.1,Manila: Solidaridad Publishing House,1966,pp.201-204.

[39] 博克塞(C.R.Boxer)著,杨品泉译《欧洲早期史料中有关明清海外华人的记载》,《中国史研究动态》1983年第2期。

[40]张星烺:《西班牙人在菲律宾商业文化及宗教上之关系》,《国立大学联合会月刊》1928年第1卷第8号。

[41] Catholic Online: http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=231,2014-06-25.

[42] Edgar Wickberg, op.cit.,p.192.

[43] Juan Gil Fernández, “Chinese in 16th-17th Century Philippines”,trans., W. de la Pea,Taibei: ForumIberia Asia: Una mirada europea hacia el Pacifico,2014-11,pp.4-6,http://club.ntu.edu.tw/~luisachang/20141223Forum/downloads/juan_gil_chineses_16-17.pdf.

[44] Robert R.Reed, op.cit.,pp.124-125.

[45] BR,Vol.12, pp.108-109.

[46] Richard T. Chu, op.cit.,p.270.

[47] Ibid.,pp.214-215.

[48] Nariko Sugaya, “Chinese Immigrant Society in the Latter Half of the 18th-century Philippines”, Teresita Ang See.eds.,InterculturalRelations,CulturalTransformation,andIdentity,SelectedPapersPresentedatthe1998ISSCOCenference, Manila:Kaisa Para Sa Kaunlaran,Inc,2000,p.560.

[49] 同[16],第16页。

[50] James C. Scott, “Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia”,TheAmericanPoliticalScienceReview, Vol.66, No.1, 1972,pp.91-113.

【责任编辑:石沧金】

Keywords:the Philippines; Overseas Chinese; Catholicism; Spanish Colonists; Social Relations

[中图分类号]D634.334.1

[文献标识码]A

[文章编号]1008-6099(2016)01-0074-06

[作者简介]吕俊昌,厦门大学南洋研究院中国史专业2012级博士生。

[收稿日期]2015-09-28