丝路深处的琼库什台

2016-03-28撰文摄影李剑

撰文·摄影/李剑

丝路深处的琼库什台

撰文·摄影/李剑

道路上闲聊的村人

河水冲撞到石头上,发出激越的声响。沿着库尔代河向东南方向走,就是历史上贯通南北疆的重要通道之一——乌孙古道。乌孙古道北衔准噶尔盆地,南控塔里木绿洲,是贯通天山南北的咽喉,是历史上众多游牧民族争夺的宝地,也是丝绸之路的重要路段之一。琼库什台就是这一条古道上的北入口。

“琼库什台是什么意思?”我问曾在琼库什台村当过村支部书记、走遍这里的山水的特列吾哈布力。他仰着苍黑的脸庞,想了一会儿,说:“意思是巨大的鸟的山谷。”他接着张开双臂比划,“这里看上去就像一个巨大的鸟。”根据特克斯县文物局资料显示,琼库什台,蒙古语意为“大桦树沟”,哈萨克语意为“有很多老鹰的大台子”。

当车辆从特克斯县城走过一道又一道的盘山路,穿行过绵延不绝的山谷台地,绕过松柏苍翠的松林,又行驶了90公里山路后,特克斯县喀拉达拉镇琼库什台村到了。

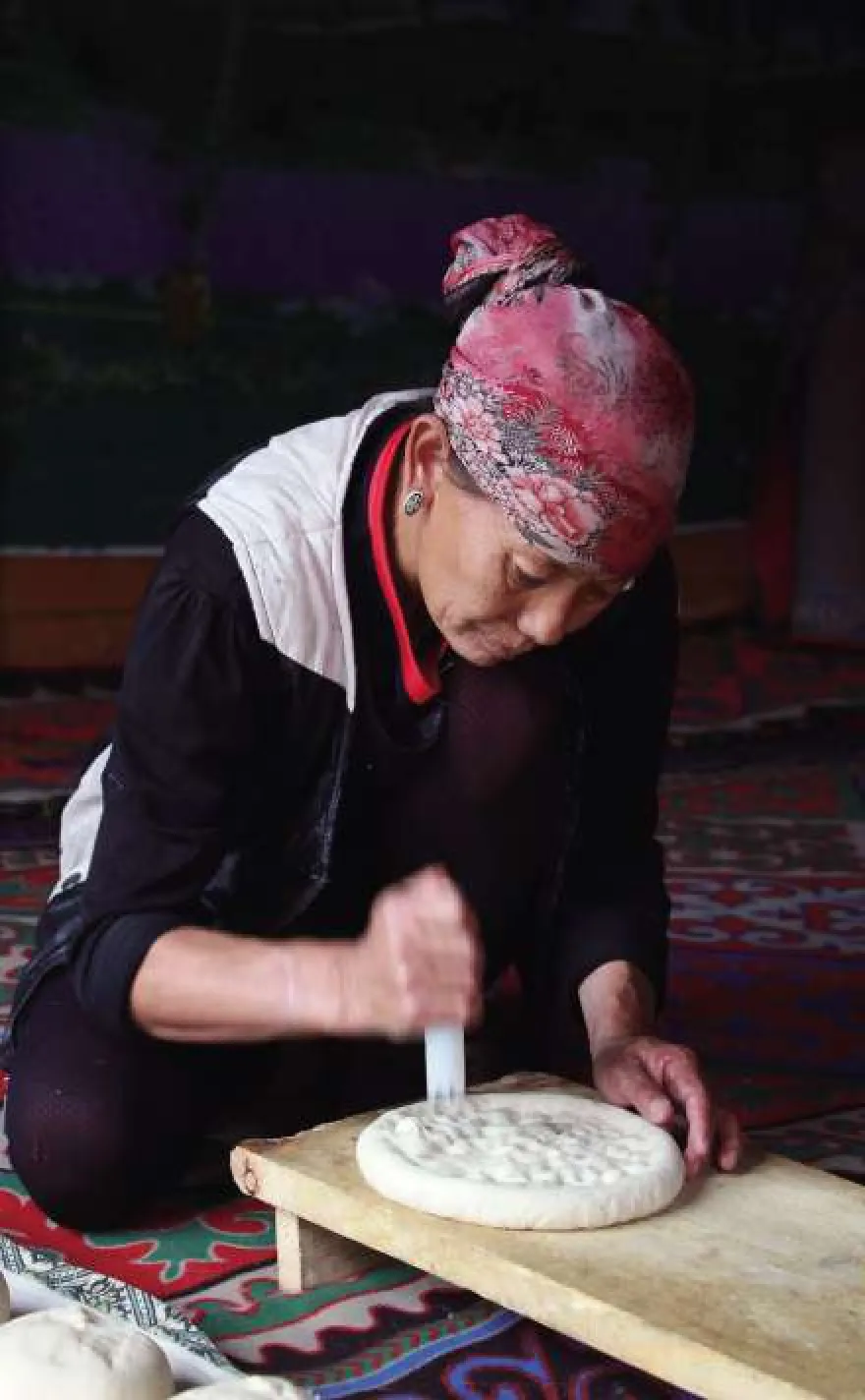

打馕

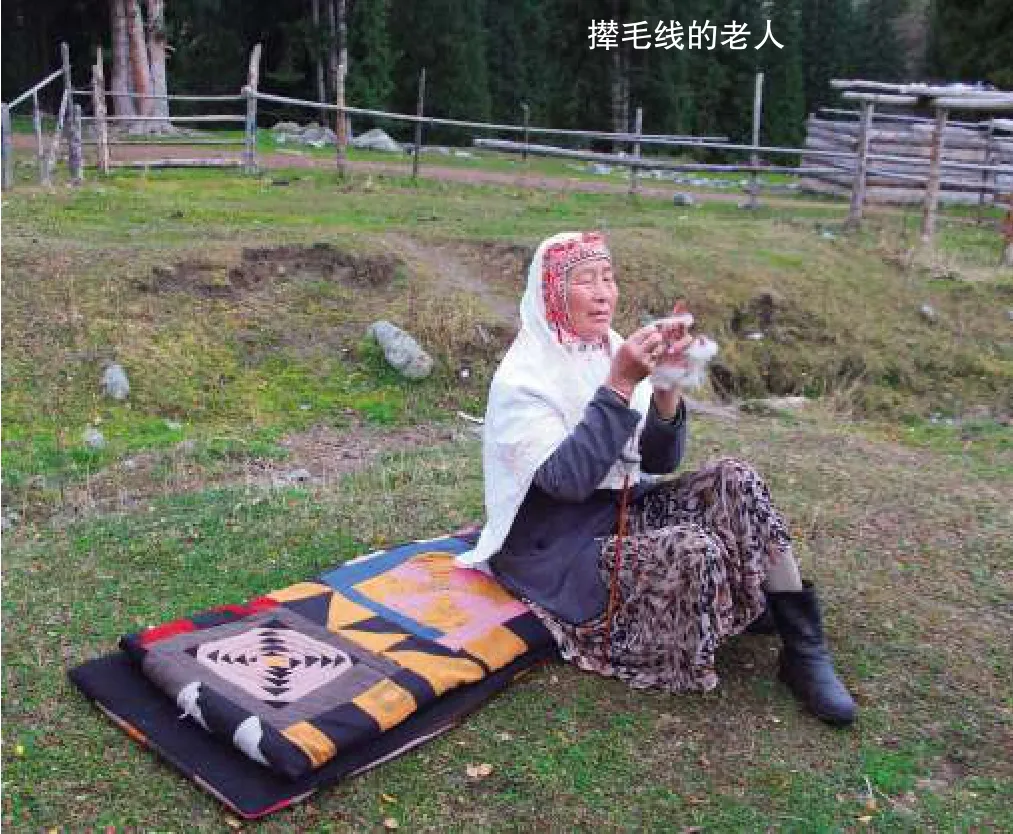

撵毛线的老人

欲要穿行古道的牧群

站在村南的一处高于村子的山包上向下看,对于这个山间村庄名字的解释,无疑都是可信的。山脚下的村庄,房屋沿着河沟向东西两侧延展开,中间一溜房屋又沿山谷向北面伸出——果然是一只张开双翅的大鸟。而村庄里,高大的桦树已在深秋里落尽了叶子,只把光秃秃的树干戳向天空。只是没有看见盘旋的苍鹰,但依照苍鹰多飞身于高山雪岭这一生活经验也大可相信,村子上空是常有苍鹰起落的,因为南北一壁就是巍峨覆雪的高山,凛然透着寒意。

收拾转场家当的牧人

村南桥头一座石头上刻着大字:国家历史文化名村琼库什台。

秋意正浓,村庄安静到能听到从乌孙古道上飘来的阵阵马蹄声。

古道驿站

村子的南面有一条河,叫库尔代河。河水冲撞到石头上,发出激越的声响。沿着河道向东南方向走,就是历史上贯通南北疆的重要通道之一——乌孙古道。乌孙古道北衔准噶尔盆地,南控塔里木绿洲,是贯通天山南北的咽喉,是历史上众多游牧民族争夺的宝地,也是丝绸之路的重要路段之一。琼库什台就是这一条古道上的北入口。

关于这条古道,最为有力的佐证是发现于清朝光绪年间的一座汉代碑刻。碑刻立于东汉永寿四年,即公元158年,位于拜城县黑英山乡卡拉塔格山麓的博孜克日格沟口。这里曾是汉代以来龟兹北通乌孙的一处孔道。汉朝在此隘口修建亭障,而此名为“刘平国治关亭诵”的碑刻正是这一时期的重要文物。它记述了东汉西域都护龟兹左将军刘平国率领“秦人”(即汉人)孟伯山、狄虎贫、赵当卑等六人在此凿岩筑亭,稽查旅行,并于东面修筑乌垒关城等事迹。

关于这条古道还有一段佳话,与古道沿途的旖旎风光一样,被传为美谈。

故事的主人公是远嫁乌孙的汉家公主解忧公主的长女,名叫弟史。弟史仪容端庄,举止优雅,从小跟母亲学习诗书礼仪和音乐,擅弹琵琶。

公元前71年,解忧派弟史率擅长乐器的艺人经乌孙古道,前往长安学艺。沿途经过龟兹。因交换通关文牒,年轻的龟兹王绛宾得知内心倾慕已久的弟史公主即将到来,就亲率大队人马在拜城黑英山为弟史一行举行了盛大的欢迎仪式。晚上,还特设宴款待。宴会开始,他有意邀请龟兹的乐师演奏了独具龟兹风韵的各种乐舞,以示爱意。弟史听后极为赞赏。绛宾本人也是一位出色的乐师,他演奏了一首自己创作的乌孙曲,优雅自如、风流尽显。随后,他相邀弟史弹奏一曲琵琶。弟史欣然应允。琵琶如行云流水,缭绕四周。宴会上掌声雷动,赞誉不绝。一时二人各自倾心,两情相悦。

村子里的木屋

绛宾随之在弟史逗留龟兹期间快马加鞭遣使乌孙求亲。解忧公主应允了这门亲事,并上书汉宣帝请求应诏。随后二人成婚,琴瑟和鸣。元康元年(公元前65年),绛宾和弟史二人又一同赴长安,学习汉乐。归来后,绛宾即“治宫室,作徼道周卫,出入传呼,撞钟鼓,如汉家仪”。

如今,这条古道仍有人流过往穿梭。五湖四海的人们因为它的险绝、壮美和厚重的历史前来琼库什台,穿越乌孙古道。

木屋人家

当年,从乌孙古道上穿行而来的还有一队人马。19世纪,生活于现今哈萨克斯坦的阿勒班部落的一个细小分支因为不甘于忍受沙俄的压迫,在首领霍杰开和叶森开勒德的带领下,离开原牧地,沿乌孙古道迁往伊犁。当他们到达琼库什台时,所看到的是一个生长着高大桦树、沟南有着终年不绝的河流、四周环绕着茂盛草场的沟谷。这是一处理想的定居之地,于是,他们安顿下来。初在此生活的只有100多人。而今,经过200多年发展,这里已经形成了一个初具规模的哈萨克族村庄,有430户人家,2 000多人口。

村庄外貌极有特点。一座座木头房屋沿河道、沟谷散落,没有生硬的围墙,每一户人家都自然地与草木、山水为邻。

单看这一座座木头房屋,也与别处不同。房子多是由整根原木,或者将原木从中间一分为二,通过掏、榫、拱等各种工艺搭建而成,两木相接之处再用羊毛和上泥巴进行勾缝,糊好。哈萨克族人是不砍伐树木的,终年不绝的库尔代河总是能为村子里的人们带来风倒木,仅这些木材就已经够村里的人们盖房使用了。

这些木屋也彰显了哈萨克人的智慧——此处偏僻,修盖房屋的材料很难运送过来,因此,他们因地制宜,就地取材,在大山深处为自己修盖了终年可居的家。这些木榫结构的房屋,既抗震,又保暖,具有很好的科学研究价值。原始的木质结构通风透气,雨水淋过之后,天晴即干。所以,这些木房子虽然房顶上长草,但只要不遭连天阴雨,屋面板就不烂。这又是哈萨克族人先辈所流传下来的建筑智慧。如今,村子里还能看到具有100多年历史的木屋子。

从另一个层面上讲,这些木屋也具有里程碑式的意义。哈萨克族是游牧民族,逐水草而居,住于毡房。而琼库什台的木屋——这种固定的、保暖的住房形式表明哈萨克族流动性居住方式向永久性居住方式的演变。

打羊毛

擀毛毡

这个村落所处的位置——位于具有千年历史的古代驿道之口;具有200多年的历史——表明一个哈萨克部落迁徙于此的衍生发展;伫立着一幢幢别致的木屋——印刻着原始建筑文化痕迹,彰显着哈萨克族的智慧;至今还保留着传统的哈萨克族民俗风情——打馕、擀毡子、做马奶……正是由于这些因素,2010年,琼库什台被评选为国家历史文化名村。全疆目前有3个国家级历史文化名村,而琼库什台是唯一一个反映哈萨克族历史文化、风土人情的村庄。

小村风情

说到村子浓郁的哈萨克族风情,这边就闻到了阿斯勒古丽家馕坑子里飘出的香味。面是由牛奶和成,馕也是由木柴烤成,所以,香味就更加浓郁悠远。这一顿馕打出来,就够吃一个星期了。

这边在打馕,那边托乎塔尔家也不停歇地忙碌着。小村安静,连牛羊、牧犬都是安静的。正是上午的好时光。乌云退去,阳光如水般的从树木间投洒下来。因此,水流声、人声就格外清晰,像从遥远的地方传来,让人恍惚。

托乎塔尔家正在擀毡子。毛毡是哈萨克族家庭里的重要用具,铺在炕上、贴在墙上,既暖和又美观。特列吾哈布力说,每年的五月份和十月份是剪大羊毛的时间,大羊毛剪好就用来做毡子、毛线和被褥。

擀毛毡是一项至少需要三四个哈萨克族女性协力完成的活计。先要洗羊毛,然后将洗晒好的羊毛打散至松软,继而就可以做毛毡了。谁家要打羊毛、做毛毡,总是提前告诉周边邻居,便今天你家、明天我家的忙碌开了。

“村子里的哈萨克族女性都是从15岁开始就学习擀毛毡、做各项活计了。”特列吾哈布力说,“虽然现在机器普及,但村子里的人还多是自己来做毛毡,毕竟又省钱又结实耐用。”

村子里的另外一项颇为有趣的传统活计是做马奶子。一般做马奶子的季节是6月份至9月底。每年三、四月份,是小马驹诞生的季节。6月份牧人迁至夏牧场后就开始做马奶子,一直做到牧群迁往秋冬牧场之前。“不挤马奶的时间,就是要让马好好吃吃草,休息休息,好好过冬。”特列吾哈布力说。做马奶子时,男主人早上10点钟就把小马驹绑好,拉到母马面前,嘶叫两声。母马就会认为,啊,我的娃娃要吃奶呢。于是女主人就赶紧开始挤奶。“不这样,母马可不给挤奶。”特列吾哈布力笑道。每隔一个小时就挤一次奶,一天挤七八次。挤好的马奶放进皮桶。五匹马以下的人家用一只羊皮桶就好,但五匹马以上的人家就得放进牛皮桶里。每挤回来一次,就用木杵在皮桶里搅拌一番,然后系好封存。待第二天早上,就能喝到甘洌醇香的马奶子了。

绣毡子

小村的传统风情给来村子旅游的人们别样的感受。从2010年以后,村子里的旅游业就逐渐兴盛起来。每年的5月份到9月份,村子里就会迎来四方来客。如今,村子里已经有23家牧家乐了。“我们专门组织了培训,每家人自己都是大师傅,不用出去雇人。”特列吾哈布力说,“现在,我们的牧家乐在网上也能订,可以订房间,连羊娃子也可以订,客人说‘给我们宰个羊娃子’,我们就宰好,用木头烤,有原始的香味。”

特列吾哈布力还特别自豪一点。在2010年以前,村子被人们戏称为“塔西巴扎”“马斯巴扎”和“喀西巴扎”。意思即为,白天时是石头堆积的地方,傍晚时是醉鬼们聚集的地方,而到了夜里,是各个醉鬼们左摇右晃回家的地方。

“现在,村子里的人都有了事干,也不爱喝酒啦。”特列吾哈布力笑,这些被戏谑的名称也就留在了历史里。

晚上,暮色笼罩了村庄。在温暖的木屋里传出了冬不拉的歌声。一曲《故乡》婉转缭绕,迎来宾客的轻轻相和。

秘境寻踪

Looking For

Mysterious Scenery

塔合曼乡一角