红外型空空导弹技术发展展望

2016-03-27张同贺

张同贺

红外型空空导弹技术发展展望

张同贺

(中国空空导弹研究院,河南 洛阳 471009)

就红外型空空导弹与红外导引制导相关的技术发展情况进行了分析,梳理了未来红外型空空导弹对红外技术的新需求,对中远距拦截攻击、强复杂干扰、武器自主化、反隐身、多任务、导引制导引战深度融合等重点需求做了说明,阐述了满足这些需求将要发展的射后截获、气动热抑制、目标匹配与特征融合、高灵敏度探测、基于标准解的实时信息修正控制技术等20项新技术,简单综述了实现这些技术的途径。

武器自主化;反隐身;多任务;射后截获;气动热抑制

1 空空导弹的信息流发展

经过几十年不懈努力,空空导弹已经发展四代。红外型空空导弹的划代一般是以导引头[1]的技术特征为主要标志的,第一代主要特征是单元非制冷调幅尾后探测,尾后攻击,比例导引;第二代主要特征是单元制冷调幅探测,后半球攻击,比例导引;第三代采用单元或多元,制冷探测,具有一定的抗干扰能力,全向攻击,比例导引加末端修正;第四代主要特征是采用制冷焦平面成像探测器,具有较强的抗干扰能力,全向攻击,比例导引+推矢控制+瞄准点选择。

今天世界已经进入较为成熟的信息时代,有必要从系统角度对空空导弹的发展作一个全新的说明。主要根据信息流的变化特征对空空导弹系统进行划代。

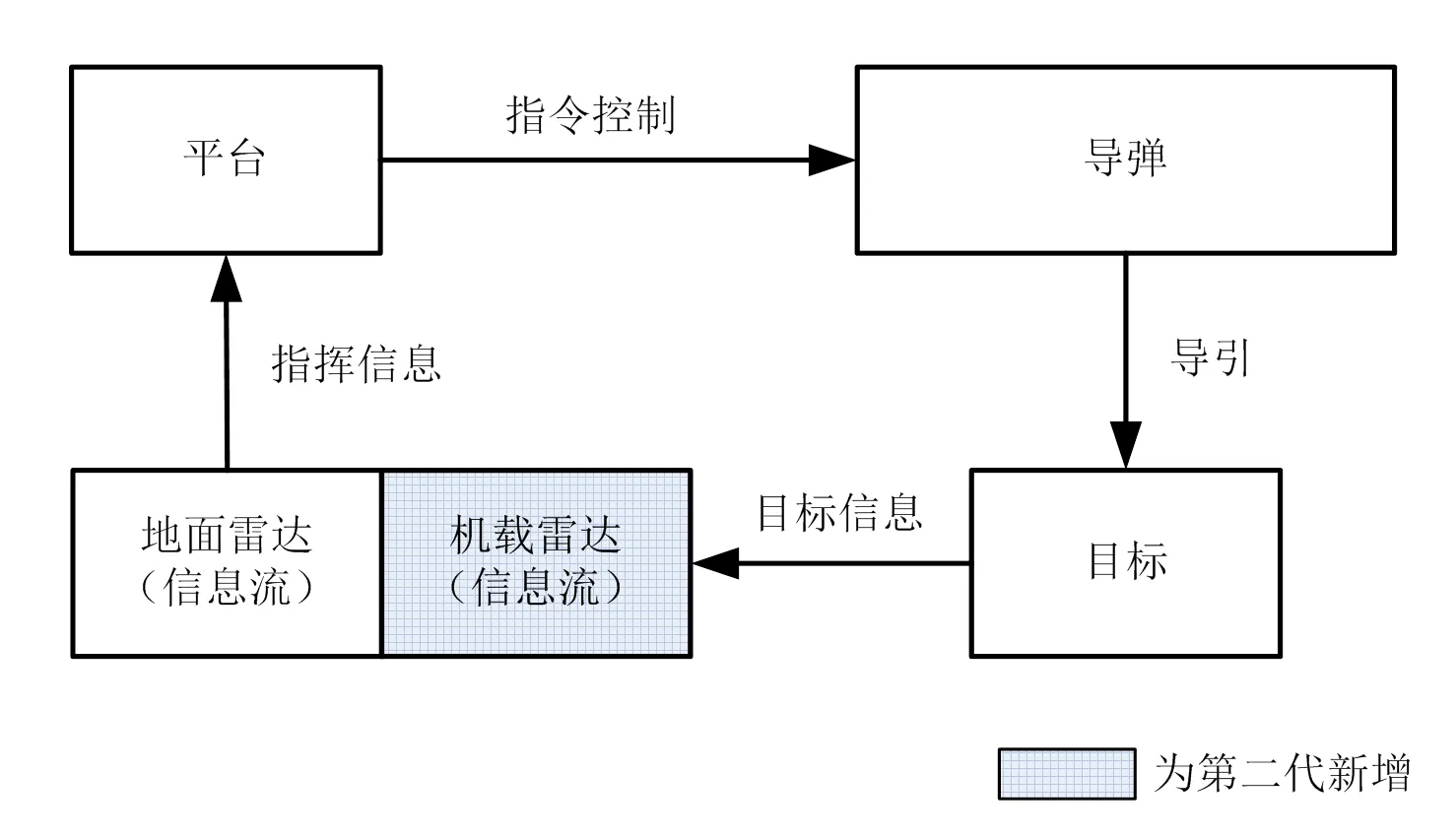

第一代空空导弹从信息流特征看(如图1),武器系统具有基于地面雷达的有限战区感知能力,只有地面指挥系统与平台之间有简单的信息交流,具体作战仅能靠飞行员目视发现目标进行视距内作战,导弹只能定轴瞄准定轴发射,由于只能尾后攻击,对飞行员站位要求高,没有信息对抗能力。

第二代空空导弹从信息流特征看(如图2),武器系统具有基于地面雷达的战区感知能力,有地面指挥系统与平台之间的信息交流,平台增加了搜索雷达,由于搜索雷达精度不够,仅能引导飞行员去搜索雷达指示的大致方位去寻找目标,具体作战仍靠飞行员目视发现目标进行视距内作战,导弹的主战模式还是定轴瞄准定轴发射,有一些具备了定轴瞄准离轴发射能力,虽然扩大到后半球攻击,对飞行员站位要求仍然较高,没有信息对抗能力。

第三代空空导弹从信息流特征看(如图3),武器系统最重要的信息特征是预警机的投入使用,使得空战机群具备了空中战区统一指挥与信息共享的能力,同时基于地面雷达的战区感知能力增强,地面指挥系统、空中指挥系统与平台之间的信息交流能力大幅度提升,平台增加了火控雷达,火控雷达精度足以引导导弹指向目标,导弹具备了雷达随动功能,实现了自动捕获功能并且扩大了捕获目标的视场范围,导弹具备了离轴扫描离轴发射的能力,攻击范围扩大到全向,减少了对飞行员站位要求,导弹具备了初步的信息对抗(抗干扰)能力。

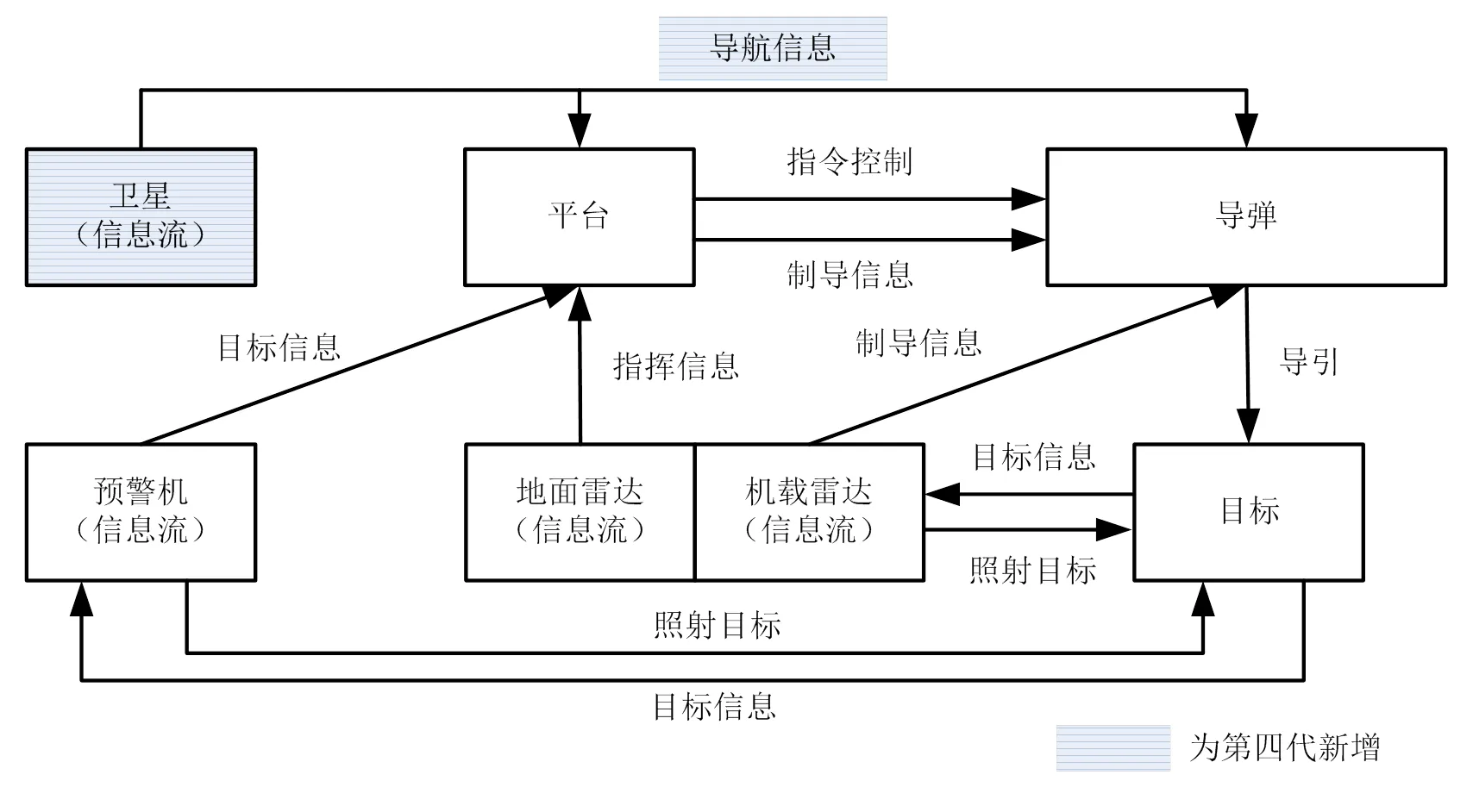

第四代空空导弹从信息流特征看(如图4),武器系统导航信息与卫星信息加入信息流,与预警机信息、地面雷达信息、平台雷达信息等构成了体系化、网络化的信息支援与信息保障能力,空战机群空中战区统一指挥与信息共享的能力得到加强,地面指挥系统、空中指挥系统与平台之间的信息交流能力进一步完善。信息体系对目标的指示精度不仅能满足导弹的随动捕获功能,更重要的是信息体系具备了敌我目标与真假目标的识别能力,使得极其重要的射后截获功能得以实现;不仅实现了全向攻击,而且使得红外型空空导弹实现中距拦射成为可能,飞行员得到了一定程度的解放,飞行员的安全性得到明显改善,具备了“自由空战”的雏形。导弹命中精度和命中概率提高,抗干扰概率大幅提升,空战全面迈入信息化体系对抗时代。

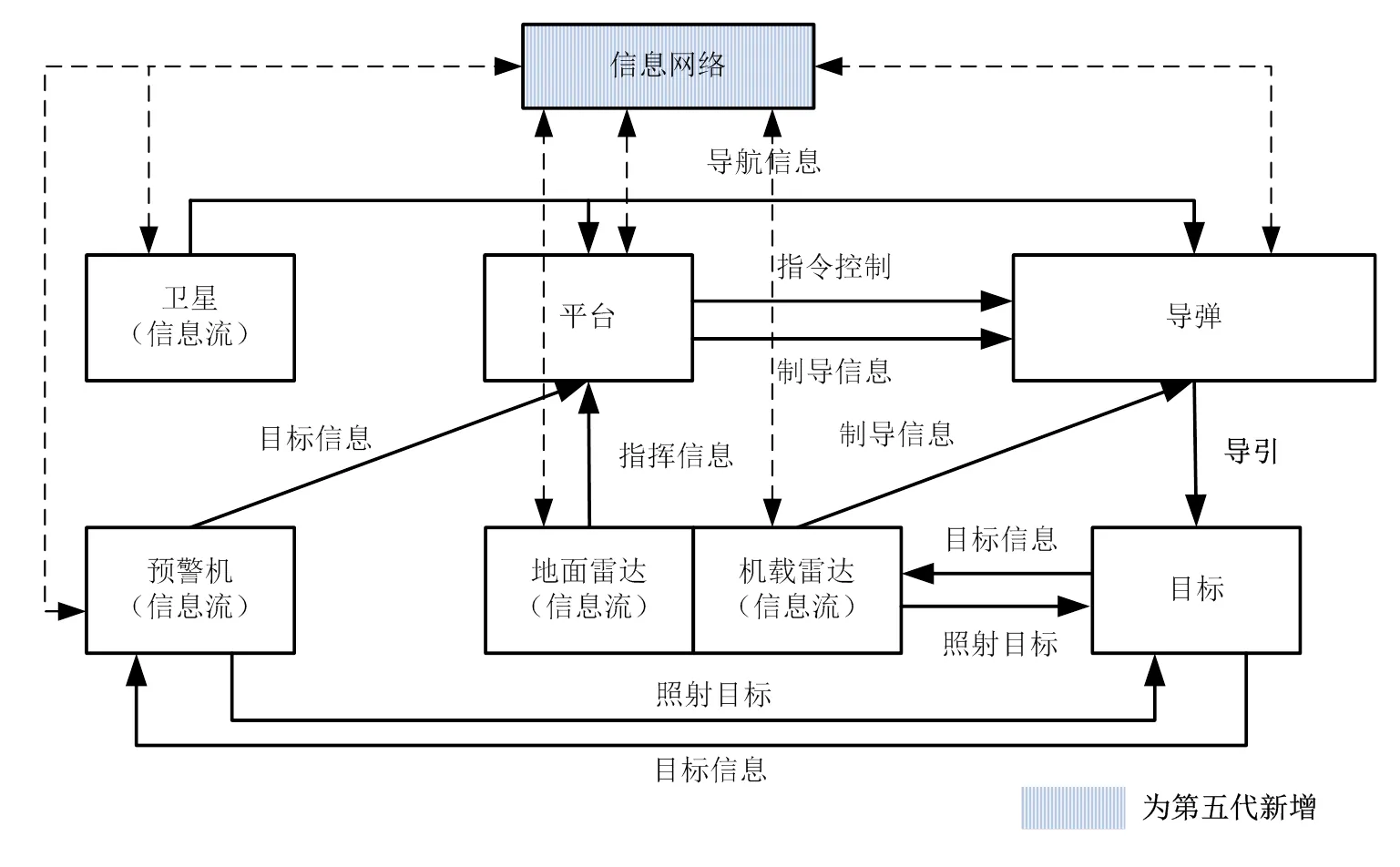

第五代代空空导弹从信息流特征看(如图5),武器系统将所有信息节点所获得的信息进行深度融合,形成可重构、可恢复的强大的智能网络体系,任何单一信息节点被摧毁都不影响作战单元与导弹系统的任务实施。在强大信息网络支持下,可实现空战的无人化、自动化、自主化,飞行员得到彻底解放,空战就像一场大型游戏,其场景与虚拟现实有相似之处。空战将真正走向信息、智能、智慧的直接较量,胜负虽然要通过物质的接触来实现,但物质的地位将明显弱化。

图1 第一代空空导弹“信息流”关系

图2 第二代空空导弹“信息流”关系

图3 第三代空空导弹“信息流”关系

图4 第四代空空导弹“信息流”关系

图5 第五代空空导弹“信息流”关系

2 红外空空导弹新需求

2.1 中远距拦截

“先敌发现,先敌发射,先敌脱离,先敌命中”是空空导弹战的“四先”准则,“四先”准则决定了交战双方尽可能回避进入近距格斗状态。打得远,看得远是实现“四先”的前提条件,打不远不可能做到先敌发射,看不远不可能做到先敌脱离,因此,红外型格斗导弹有向中远距拦截发展的趋势,这种趋势因雷达型导弹的电磁对抗能力弱而变得非常迫切。要完成中远距拦截的作战使命,气动热环境势必恶化,而且会面临截获假目标的风险,所以,必将需要射后截获、气动热抑制、结构匹配与特征识别等技术的支持。

2.2 强光电对抗

没有强光电对抗能力的空空导弹,将失去其作战效能,至少其作战效能将大幅度下降,不可能达到“先敌命中”的目的。光电对抗种类不断丰富,途径不断增多,模式不断更新,势态日趋复杂,难度越来越大,同时光电对抗能力不仅仅表现在抗人工干扰上,也体现在抗自然环境干扰上,自然干扰的非平稳随机性决定了没有一劳永逸的解决手段。优良的光电对抗能力需要抗新型多模式干扰、体系对抗、自然环境定义等技术的支持。

2.3 反隐身

隐身技术的出现,使得不具备反隐身能力的一方成为“盲人”,处于被动挨打的地位。反隐身飞行器,是空空导弹的重要作战使命,而隐身飞机对雷达的隐身性能远胜于红外,因此相对而言,红外具有反隐身的优势。要将这一优势转化成切实的能力,必须有高灵敏度探测、低信噪比目标探测与截获、基于场景的体探测等技术支持。

2.4 多任务

空空导弹发展到四代以后,作战使命除了常规的夺取制空权的空战外,逐渐向反巡航导弹、反反舰导弹、反临近空间飞行器方向拓展,有的空空导弹甚至专门开发了对地移动目标攻击模式。多任务的需求必须按照一个平台多项任务的模式来实现,决不能仅仅采用空空导弹模式来兼顾,为此需要多任务规划与架构设计、多任务目标定义、多模式算法设计等技术支持。

2.5 武器自主化

武器系统发展到今天,信息越来越占有主导地位,而信息的多渠道获取构成了庞大的体系。然而,在信息链条之中总有一些关键的节点,比如卫星、预警机、地面基站等,这些关键信息节点必将使是首要攻击对象,试想当信息体系被局部攻破时,尤其是平台信息不存在时,武器系统还有还手能力吗?发展武器自主化能力就是确保不失去还手之力的途径。另外,武器自主化也是无人作战时代的必由之路。要实现空空导弹自主化攻击,必须有真假与敌我目标识别、智能分析与决策、战场系统信息融合等技术的支持。

2.6 导引制导引战一体化

空空导弹是主要战术导弹中身段比较“纤细”的,为了实现“四先”,任何多余的“脂肪”必须剔除,为此,导引小回路与制导大回路的概念越来越弱,导引回路消失,变为制导回路的一个部件,导引与制导实现一体化设计。另外随着高速目标和弱小目标的发展,传统侧视引信难以探测目标,制导引信的一体化是引信技术的发展趋势。要实现导引制导引战一体化设计,并能增强毁伤效能,需要弹内超实时仿真、基于标准解的实时信息修正控制、引战交汇条件探测识别等技术支持。

3 红外空空导弹新技术

3.1 可切换交直流耦合焦平面探测器技术

焦平面阵列探测器,是先进红外导引头的基础,其高空间分辨能力是其他体制不可比拟的。然而,相对于多元体制的光电转换交流耦合,目前制冷焦平面阵列探测器都是直流耦合。交流耦合在处理气动加热急剧升温时有较大的优势,可以自动地减掉直流分量,虽然交流噪声也会随之有所增加,但动态范围不会受到太大影响,而在此情况下,直流耦合将直接吃掉动态范围,为了适当地保有系统动态范围,只能减小积分时间,降低系统灵敏度。严重时,系统将饱和。为此,需要开发可切换交直流耦合焦平面阵列探测器。

3.2 高帧频多波段焦平面探测器技术

空空导弹是空中攻击高速高机动目标的导弹,需要比较高的帧频,一般不小于100。同时,没有强对抗能力的导弹,在未来的空战中将基本失去作战效能,虽然采用焦平面阵列探测器后,抗传统红外诱饵的能力大幅度提升,但面元、多点元、定向能等各种新型干扰层出不穷,使得单波段成像系统抗干扰能力下降[2],急需研发多波段红外成像导引系统。如果采用单波段探测器通过光学系统实现多波段,系统将付出灵敏度下降、时间漂移大等代价。急需开发高帧频多波段焦平面阵列探测器。

3.3 高集成焦平面探测器技术

目前,焦平面探测器的读出电路功能还比较单一,现在大规模集成电路技术发达而成熟,可以考虑将探测系统预处理电路的功能集成到探测器内完成,使得探测器直接输出经过非均匀性校正过的数字图像,这样可提高系统信噪比,提高环境适应能力和电磁兼容性适应能力,同时减小探测系统的体积、质量,降低功耗,增强系统的可靠性。探测器与探测系统预处理电路设计的紧密结合,有利于探测器技术与红外探测系统技术的深度融合与共同进步。

3.4 高灵敏探测技术

中远距拦截与反隐身两项能力需求,高度依赖射后截获与高灵敏探测技术的进步,当然气动热抑制技术与低信噪比截获技术也不可或缺。由于目标迎头方向的红外辐射主要是蒙皮辐射,峰值波长在长波段,采用长波红外系统可以有效提高目标的迎头作用距离,然而,整流罩材料是空空导弹上应用长波系统的主要技术瓶颈,未来这一技术瓶颈可通过采用代价更高的金刚石整流罩技术得到解决。另外,当点源目标落入面阵探测器相邻像元之间的空档时,红外探测系统对目标辐射的响应大幅降低,从而严重影响了空空导弹对目标的远距离探测能力。采用微透镜阵列作为聚能元件与探测器耦合,将落在光敏元空隙间的光能尽可能汇聚到光敏元上,可以有效提高光能利用率。

3.5 多维度特征图像处理技术

图像信息特征的定义方法很多,有人关心拓扑结构,有人关心轮廓,有人关心灰度分布,有人关心各种统计数据,有人关心骨架特征,有人关心局部对比等等不一而足。空空导弹将会使用数十种特征,而这些特征在一种图像处理算法下不可能都获得最佳提取,因此,需要与不同维度的特征相适配的图像处理算法同时工作,为此,系统将付出实时处理能力下降和计算资源增加的代价。计算光学技术的快速发展,使得提取局部特征的能力大大增强,多维度图像处理所能获取的效益更加明显。

3.6 低信噪比探测截获技术

气动热环境、攻击掠海掠地飞行目标、云况复杂情况下,系统信噪比都会明显下降,降低系统截获信噪比门限,系统的虚警概率就会增加,而不降低截获门限,系统的截获距离会显著下降。当截获距离下降到一定程度后,系统将发生功能性失效,若保证系统“能用”,就必须考虑降低截获门限。而当虚警概率高到一定程度,系统就会不“好用”。与单元和多元探测系统相比,成像系统由于具备结构体识别的优势,低信噪比探测截获有潜力可挖。而且低信噪比截获所获得的贡献非常直接,基本都与理论贡献相符,不需要工程修正系数。

3.7 基于场景的体探测技术

以往空空导弹重点考虑了空战需求,飞机的尺寸在距离较远时都呈现点特征,所以截获识别即使是在成像体制下也主要以点截获为主。然而,随着反隐身、反反舰导弹、反巡航导弹等使命的实战化落实,点截获在许多情况下都不再适用,采用基于场景的体探测技术,结合先验模板进行匹配。这一技术对于攻击面上目标的导弹可能是轻车熟路,而对于空空导弹还是一项新课题。

3.8 目标匹配与特征识别融合技术

空空导弹的主要作战任务是攻击空中目标,夺取制空权,作战样式的主要特征是快速运动平台攻击快速运动目标,而且对于超视距攻击而言,目标尺寸小且不可预知,所以,以往红外空空导弹都采用射前截获方式。在射前截获方式下,目标特征信息已经实时获取,接下来就在基于当前特征下开展识别与跟踪工作,目标匹配算法仅在抗干扰过程中部分采用。为了完成反隐身、反反舰导弹、反巡航导弹等使命,必须采用目标匹配与特征识别融合技术,并将这一技术与射后截获配合使用[3-4]。

3.9 气动热抑制技术

气动热是长时间超音速飞行红外导弹的大敌,气动热抑制成了超音速飞行红外导弹的首要任务。抑制气动热可从以下几个方面入手,一是头罩保护技术,让红外头罩只在需要时“睁开眼睛”,减少气动热源;二是头罩整体制冷技术,使得气动热产生的热能迅速消散;三是增加前置激波锥或采用保形光学技术,减少气动热的吸收;四是可通过抑制激波的光谱滤波、选用在高温状态下具有更低红外辐射系数的整流罩材料等措施降低红外辐射对系统的影响;五是改进红外整流罩及对接结构体的传导与热容设计,降低气动热产生的温升。

3.10 多模探测制导技术

为了满足强光学与电子对抗、适应复杂作战环境的需求,多模探测与制导技术必将加速发展。雷达、红外、可见光、激光等探测模式的组合,可以使各种探测模式的优势得以发挥,弥补各自的不足。现在,许多民用小型化探测技术发展很快,随着各模式探测体积的减小,有限空间内集成多种探测模式已经有实用化的意义。平台双向数据链的支持以及导弹飞行控制精度的不断提升,会适当降低对截获灵敏度的苛刻要求,也会弥补各模式共存带来的相互影响的缺点。另外,多模式探测对于评估交汇条件给出恰当的引战配合时机并最终提高杀伤效能也有重要作用。

3.11 射后截获技术

中远距拦截雷达弹普遍采用中制导加末制导的复合制导方式,都是射后截获,而红外型空空导弹以往都是射前截获。射后截获具有巨大优势,是解放飞行员、让飞行员能够进行“自由空战”的主要技术手段。红外弹的射后截获与雷达但相比距离较近,是中制导交接班的有利因素,但因为距离近,战场态势比较胶着,敌我双方机动大,这是红外弹射后截获的劣势。所以红外弹的射后截获技术必须与真假目标识别、敌我目标识别、体系对抗等技术结合在一起,只有交接班概念的射后截获不是完备的射后截获技术。

3.12 真假与敌我目标识别技术

海湾战争以来,美国主导下进行的几次中西亚国家战争中,都出现过美国空军误炸盟军的情况,说明即使信息系统强大如美国,也不能完全解决敌我识别问题。以往的空战,敌我识别问题都是有平台来完成,导弹不承担此任务,同时,红外格斗弹都采用射前截获,截获时真假目标问题也是由作战系统或者飞行员来判断的。随着中远距拦截的需求,未来导弹的主战模式向射后截获转变,要求导弹必须具备真假目标识别能力,确保截获对象就是攻击对象,而不是人工诱饵、自然物体等假目标。随着无人作战系统及武器自主化的实现,武器与攻击对象间的敌我识别技术是需要大力开发的。

3.13 抗新型多模式干扰技术

抗干扰技术是导弹没有止境的追求,抗干扰能力决定了未来导弹的作战效能。诱饵类干扰从追求干扰能量压制向追求与目标同能量方向发展,从单一诱饵向分列式诱饵发展,从点元诱饵向面元诱饵发展,从能量干扰向遮蔽、阻断式干扰发展,从定向致眩向定向致瞎发展。有人甚至提出随着激光武器的实战化传统空空导弹还能存在多久的质疑。种种干扰样式,都提出了挑战,必须通过多光谱探测技术、变增益光学技术、导弹隐身技术、激光反射技术等硬件,尤其是多信息融合、复杂场景定义、逻辑分析与综合等软件算法技术,提升红外空空导弹抗新型多模式干扰能力。

3.14 体系对抗技术

光电对抗不仅仅是导引头的事,同时也是制导系统、平台系统的事。当导弹处于抗干扰状态时,制导系统可以根据导引头信息、平台装订的初始发射条件重新规划全新弹道,在导弹动力射程、机动能力范围内,尽可能为导引头提供新的有利于干扰与目标在像面上空间分离的观察视角;平台系统通过数据链,将导引头识别信息与火控跟踪雷达信息进行融合,为导引头的抗干扰决策提供支持。同时,导弹之间可以协同工作,当自身不能决策时,可将自身探测识别信息传递给其他导弹,让其他导弹完成攻击;导弹也可根据预警机、卫星等信息网络系统提供的目标信息完成决策与攻击。

3.15 智能分析与决策技术

AlfaGo计算机战胜李世石标志着人类在智能的路上取得了长足进步。导弹是最符合人类构成划分的武器,眼睛、大脑、制导控制、动力能源、信息感知都十分相似,未来导弹的核心技术将越来越多地体现在软件上。人有五官,信息感知能力是比较强的,大脑对信息的整体综合能力是极其发达的。未来导弹也需要增强作战态势感知能力,同时必须开发将人类擅长的基于生物神经网络的整体综合分析能力模型化数学化的理论与技术,结合计算机的快速计算能力,实现导弹智能分析与决策能力的升级。

3.16 多任务目标定义技术

随着空空导弹多任务需求越来越迫切,多任务定义作为一项独立技术逐渐体现出价值。要完成多任务,从导引头的探测识别与截获、抗背景干扰和人工干扰到引战配合、甚至战斗部杀伤方式都将重新定义。合理的需求定义需要有十个属性,但最少也要具备完备性、唯一性、无歧义、可执行、可验证,以便达到闭环。需求的可定义是一切的基础,多任务目标定义技术将回答每一个任务的技术边界。

3.17 多任务规划与架构设计技术

由于空空导弹的作战使命有鲜明的特点,所以空空导弹一般不适合采用一个平台两种导弹的方式实现多任务,必须是一种技术状态下同时具备两种工作模式。为了资源的利用效率,也为了更好地完成装订的作战使命,导弹软件必须开展多任务规划与架构设计。必须增强软件顶层架构设计能力,在不同任务间切换时哪些软件模块共享,哪些算法独立都有着很深的内在逻辑关系,不清晰明确的多任务架构,很可能使软件开发事倍功半。

3.18 弹内超实时仿真技术

目前,自主飞行的导弹都可以获得内弹道和外弹道两套数据,这两套数据都是实时获得的。当导弹处于抗干扰状态时,导引头所获得的信息在一定时间内可能因干扰的存在而失真,甚至彻底被干扰欺骗。如果制导回路能够实现超实时仿真,飞行中的导弹就可以获得第三套数据,即超实时仿真数据。这一套数据以发射条件为初始条件,不抗干扰时,每过一定时间根据获得的内弹道数据和平台数据链数据作为更新的初始条件。抗干扰时,将超实时仿真结果与实时信息作融合比较,当实时信息偏差太大时,可果断丢弃目前攻击对象,转为跟踪超实时仿真确认对象,达到提高抗干扰能力的目的。

3.19 基于标准解的实时信息修正控制技术

基于模型标准解的实时信息修正控制技术与以往导弹采取的基于实时信息的制导控制技术相比,导弹的制导方式就发生了革命性的变化,不再有小回路概念,是标准解决方案。这种变化至少能获得以下好处:

1)减小了对于实时信息的依赖,实时信息的快速性要求有可能降低,导引头有可能在占有更少资源的情况下获得更好的性能;

2)制导系统对信息的突变性有最佳的耐受能力,对抗干扰过程中的弹道稳定性有利;

3)有利于提高抗干扰能力,从而提升作战效能;

4)使冗余设计成为可能,那些非关键的参量,即使出现硬件故障,对系统的影响也会降到最低。

3.20 引战交汇条件探测识别技术

引战配合以往认为主要是引信与战斗部的事,实际上是导弹系统的事。不仅要通过导引头与制导飞控信息约束引信的工作时间窗,更重要的是,要通过导引头获得的图像序列信息及飞控组件获得的交汇角信息,准确地判断引炸时间。红外导引头不能测距,是红外被动探测理论决定的,然而在假定目标尺寸与形体结构已知情况下,获得进入方向和粗精度的相对速度仍然是可能的。由于引战交汇条件探测识别技术对导弹的杀伤效能影响巨大,所以有必要联合导引头、飞控、引信综合出最佳引战配合条件。

4 结束语

本文所列出的仅是未来红外空空导弹与红外探测、识别、制导、抗干扰、模式转换等有关的部分技术,绝大多数技术都是软件算法技术,这些技术的名称与描述未必都符合行业内的术语规范,阐述也不一定正确。但无论怎样,未来红外空空导弹将向着中远距拦截攻击、强复杂干扰、武器自主化、反隐身、多任务、导引制导引战深度融合等方向发展,并且在相当长的时间内,红外型空空导弹仍然有旺盛的生命力。应当不断地开发各种新技术尤其是软件算法技术以满足空空导弹不断提升的能力需求。

[1] 杨树谦. 精确制导技术发展现状与展望[J]. 航天控制, 2004, 22(4): 17-20.

YANG Shuqian. Development and prospect of PGM technology[J]., 2004, 22(4): 17-20.

[2] 罗海波, 史泽林. 红外成像制导技术发展现状与展望[J]. 红外与激光工程, 2009, 38(4): 565-573.

LUO Haibo,SHI Zelin. Status and prospect of infrared imaging guidance technology[J]., 2009, 38(4): 565-573.

[3] 范金荣. 21世纪前20年精确制导技术发展预测[J]. 现代防御技术, 2003, 31(1): 31-33.

FAN Jinrong. A prediction of precision guidance technology in the earlier 20 years of the 21stcentury[J]., 2003, 31(1): 31-33.

[4] 雷虎民. 导弹制导与控制原理[M]. 北京: 国防工业出版社, 2006.

LEI Humin.[M]. Beijing: National Defense Industry Press, 2006.

A Technical Review of Infrared Air-to-Air Missiles

ZHANG Tonghe

(,471009,)

Development of infrared air-to-air missile and infrared guidance related technologies are analyzed. The future needs of infrared air-to-air missile for IR technology are reviewed. Key demands, such as medium and long distance interception, strong complex interference, weapon autonomy, counter stealth, multi-task and deep fusion of guidance are interpreted. For the fulfillment of those demands, 20 new technologies, such as capture-after-launch, aerodynamic heat suppression, target matching and feature fusion, high sensitivity detection, real-time information correction control technology based on standard solution, and the way to realize these techniques, are reviewed.

weapon autonomy,counter stealth,multi-task,capture-after-launch,aerodynamic heat suppression

TJ765.3

A

1001-8891(2016)10-0813-07

2016-09-22;

2016-09-29.

张同贺(1963-),汉族,河南西平人,研究员,主要从事红外导引制导技术研究。