文化线路视野下的蜀道(四川段)研究现状及思路探讨

2016-03-25赵晓宁郭颖

赵晓宁 郭颖

摘要:蜀道作为“秦蜀古道”的专有名词,是历史文化内涵极为丰厚的语汇。蜀道跨越川陕甘三省,四川境内的蜀道,因线路上遗存分布密集、类型多样、文化价值高等原因,具有典型的研究意义。文化线路是当今世界文化遗产领域的新类型和新理念,可以借助这一视角为蜀道(四川段)的研究提供新思路,即构建蜀道(四川段)文化线路遗产谱系,梳理线路的遗产特征及价值,重视蜀道形成及演变的背景环境,并以“真实性”和“完整性”标准作为研究依据,推动蜀道(四川段)文化线路的有效展示,为未来联合陕甘两省共同申报世界文化遗产提供理论基础。

关键词:文化线路;蜀道(四川段);秦蜀古道;文化遗产;世界遗产

中图分类号:K901

文献标志码:A文章编号:1009-4474(2015)02-0032-08

一、文化线路及理论概述

文化线路是当前世界文化遗产领域的新类型和新理念。1994年,西班牙学者首次提出“文化线路”的概念。2003年,世界遗产委员会在《实施保护世界文化与自然遗产公约的操作指南》的修订稿中加入了文化线路的内容,将其与文化景观、历史城镇、运河遗产共同列为世界文化遗产的特殊类型。在此基础上,2008年国际古迹遗址理事会通过了《关于文化线路的国际古迹遗址理事会宪章》(即《文化线路宪章》),世界遗产专家们对文化线路基本形成了较为完善的理论体系。

根据2008年的《文化线路宪章》,文化线路被定义为:

任何交通线路,无论是陆路、水路、还是其它形式,拥有实体界限;以其自身所具有的特定发展动力和历史功能为特征,以服务于特定的、十分明确的用途;且必须满足以下三个条件:它必须产生于并反映了人类的相互往来,以及跨越较长历史时期的民族、国家、地区或大陆间的商品、思想、知识和价值观的多维度持续的相互交流;它必须促进了其所影响的文化在时间与空间上的杂交融合,并通过其有形的和无形的遗产反映出来;与线路存在相关的历史关系与文化遗产已经有机地融入一个动态系统中。①

此外,《宪章》还就文化线路的背景、内容、分类、识别标准、真实性和完整性,以及研究方法、保护与管理原则等方面做了较准确和完善的阐释,这也是近年来国际遗产学界对于文化线路所达成的最新共识。

西南交通大学学报(社会科学版)第16卷

第2期赵晓宁

文化线路视野下的蜀道(四川段)研究现状及思路探讨

根据王建波、阮仪三〔1〕以及丁援〔2〕等学者的研究,《文化线路宪章》的核心内容主要有三:(一)交通线路、具体的特定用途、特定的历史现象构成了文化线路作为遗产类型的三个基本要素。(二)文化线路的内容,即遗产线路的组成要素,是文化线路遗产识别的主要工作。具体涉及交通线路本身、与特定功能相关的有形要素、见证交流和对话的无形要素以及文化线路的背景环境与线路城镇。《宪章》在强调文化线路的有形要素的同时,尤其注重对文化线路背景环境和相关区域整体价值重要性的认同。(三)文化线路的原真性和完整性。原真性要求文化线路无论是在自然还是文化环境中,都要真实地展现自身价值,包括它的关键元素、物质和非物质的突出特点;完整性则要求将那些能够证明该文化线路的整体意义和价值的物质和非物质证据和因素妥善保存,完整呈现。

文化线路作为文化遗产保护领域的前沿概念,反映出一种影响当前文化遗产演变和扩展的新思路,即通过整合的方法将传统的单体遗产组合成系列遗产,从一个新的角度来提升遗产的深层内涵,实现文化线路整体价值大于各组成部分价值之和。文化线路无论是作为重新审视人类遗产的新视野和思维,还是文化遗产保护的新理念和新方法,抑或是作为新的遗产保护类型,对文化遗产保护事业都有十分重要的启示〔3〕。近年来,世界上已有8条文化线路入选《世界遗产名录》。我国的丝绸之路(中国段)和大运河在文化线路理论指导下已开展相关研究及文化线路申报工作。在2014年6月第38届世界遗产大会上,中国申报的“中国大运河”项目以及与哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦两国联合申报的“丝绸之路:起始段和天山廊道的路网”项目作为文化线路成功入选《世界遗产名录》。

二、蜀道(四川段)文化线路研究现状

(一)蜀道与文化线路

蜀道是历史文化内涵极为丰厚的语汇。《四库全书》与“蜀道”有关的词条多达2477条。蜀道一词最早出现在什么时候,尚无定论〔4〕。但李白的著名诗篇《蜀道难》使蜀道一词脍炙人口,名扬天下。对蜀道的界定有广义和狭义之分。广义上,四川古称巴蜀,因此从四面八方出入四川的道路皆可称为蜀道。但人们更倾向于从狭义上将蜀道作为“秦蜀古道”的“专有名词”,特指古代陕西长安通往四川成都的交通要道:因古称陕西为秦,四川为蜀,历史文献将连接关中平原和四川盆地、穿越秦岭,分布于川陕交界区域的一系列道路统称为“秦蜀古道”(简称蜀道),所谓“栈道千里,通于蜀汉”。这一系列呈网状分布的秦蜀古道遍布川陕甘交界区域,古道构成及走向随时代的不同发生过多次变化。但作为官方驿道,由于有官府管理维护,并有官设的驿铺邮传,在很长的历史时期内成为联接西南经济物产地区与王朝政治中心的纽带,承担了服务于军政人员、传输物资信息、满足商旅需要的多重角色。

这些呈南北走向的古道是蜀道作为文化线路存在的物质载体,它们或以栈道的形式搭建于河谷绝壁一侧,或以碥路的形式铺砌于深谷山林当中,沿线遗留下众多有形与无形文化遗产要素。蜀道在历史上承担了多样的功能与特性,在交通、军事、宗教、经济、政治、文学、文化等方面均发挥了重要作用。因此,从文化线路的角度审视,蜀道所蕴含的价值及意义绝不仅仅只是道路本身,更多的是以道路本身为线索而包含的文化意义,是一项典型的文化线路遗产。

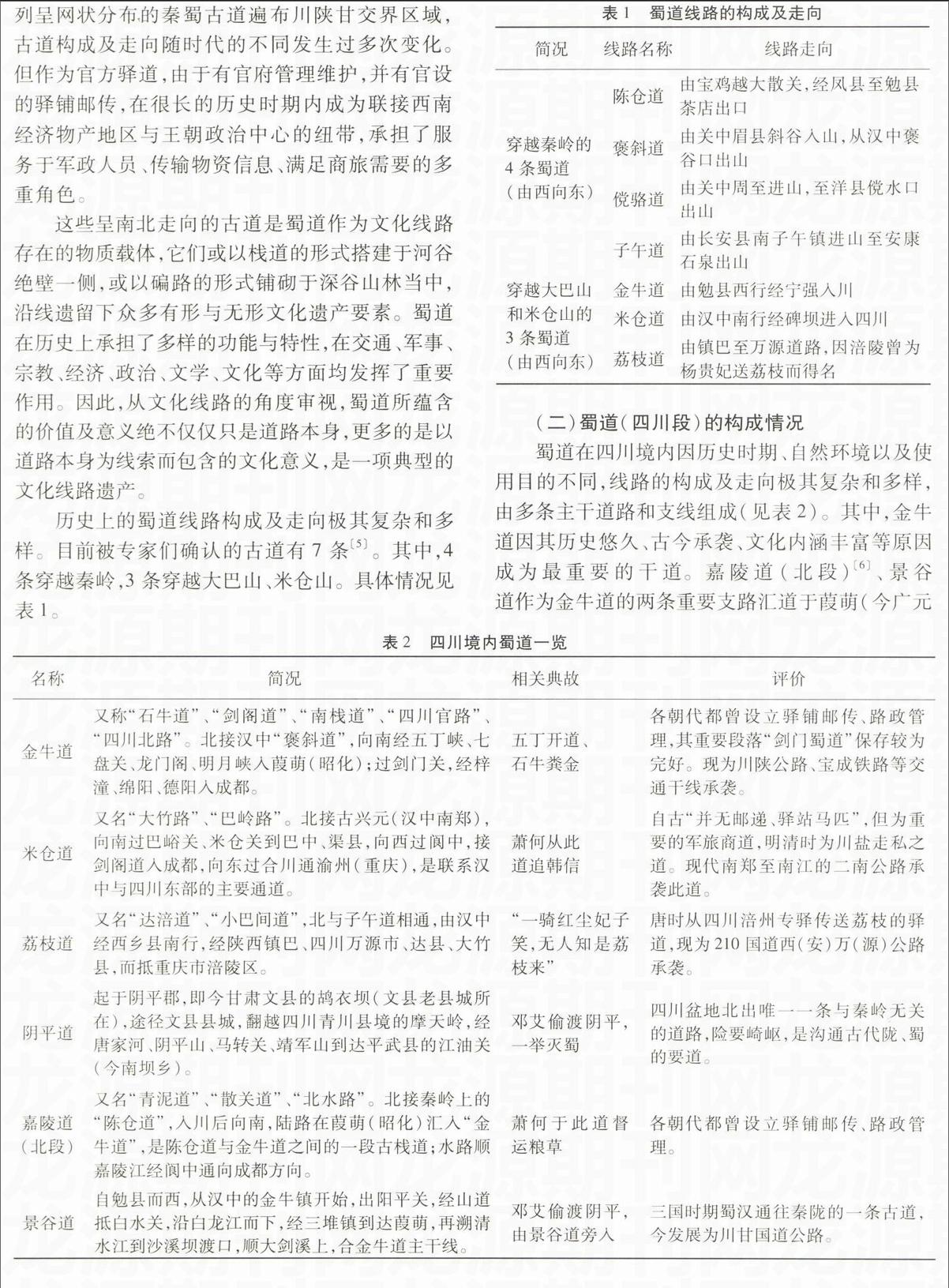

历史上的蜀道线路构成及走向极其复杂和多样。目前被专家们确认的古道有7条〔5〕。其中,4条穿越秦岭,3条穿越大巴山、米仓山。具体情况见表1。

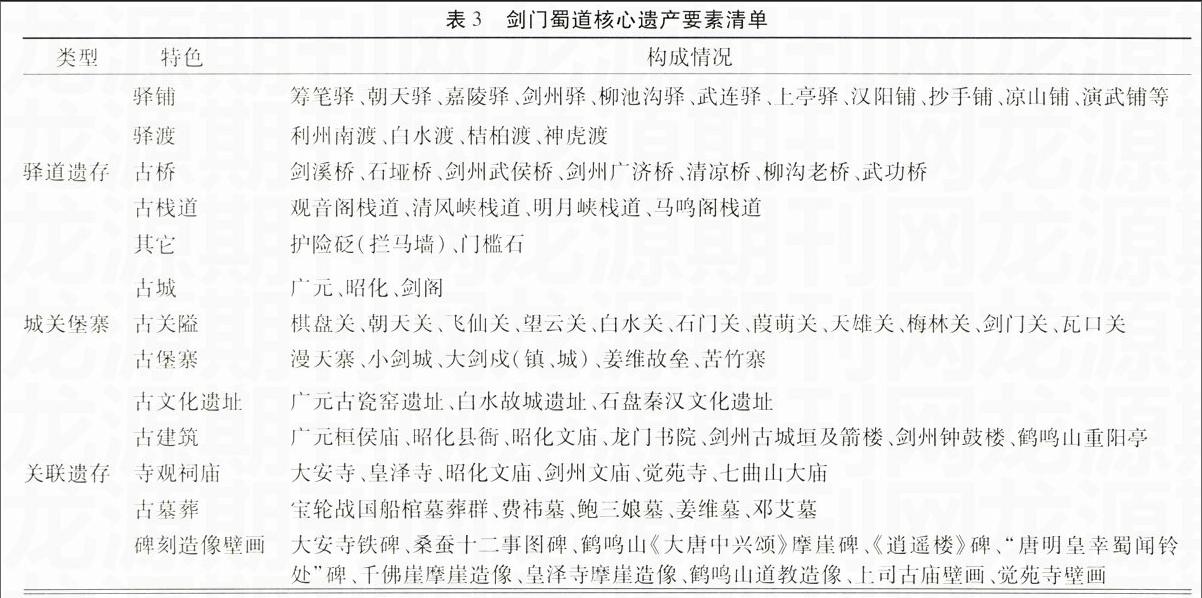

(二)蜀道(四川段)的构成情况

蜀道在四川境内因历史时期、自然环境以及使用目的不同,线路的构成及走向极其复杂和多样,由多条主干道路和支线组成(见表2)。其中,金牛道因其历史悠久、古今承袭、文化内涵丰富等原因成为最重要的干道。嘉陵道(北段)〔6〕、景谷道作为金牛道的两条重要支路汇道于葭萌(今广元名称简况相关典故评价金牛道又称“石牛道”、“剑阁道”、“南栈道”、“四川官路”、“四川北路”。北接汉中“褒斜道”,向南经五丁峡、七盘关、龙门阁、明月峡入葭萌(昭化);过剑门关,经梓潼、绵阳、德阳入成都。五丁开道、石牛粪金各朝代都曾设立驿铺邮传、路政管理,其重要段落“剑门蜀道”保存较为完好。现为川陕公路、宝成铁路等交通干线承袭。

米仓道又名“大竹路”、“巴岭路”。北接古兴元(汉中南郑),向南过巴峪关、米仓关到巴中、渠县,向西过阆中,接剑阁道入成都,向东过合川通渝州(重庆),是联系汉中与四川东部的主要通道。萧何从此道追韩信自古“并无邮递、驿站马匹”,但为重要的军旅商道,明清时为川盐走私之道。现代南郑至南江的二南公路承袭此道。

荔枝道又名“达涪道”、“小巴间道”,北与子午道相通,由汉中经西乡县南行,经陕西镇巴、四川万源市、达县、大竹县,而抵重庆市涪陵区。“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来”唐时从四川涪州专驿传送荔枝的驿道,现为210国道西(安)万(源)公路承袭。

阴平道起于阴平郡,即今甘肃文县的鸪衣坝(文县老县城所在),途径文县县城,翻越四川青川县境的摩天岭,经唐家河、阴平山、马转关、靖军山到达平武县的江油关(今南坝乡)。邓艾偷渡阴平,一举灭蜀四川盆地北出唯一一条与秦岭无关的道路,险要崎岖,是沟通古代陇、蜀的要道。

嘉陵道(北段)又名“青泥道”、“散关道”、“北水路”。北接秦岭上的“陈仓道”,入川后向南,陆路在葭萌(昭化)汇入“金牛道”,是陈仓道与金牛道之间的一段古栈道;水路顺嘉陵江经阆中通向成都方向。萧何于此道督运粮草各朝代都曾设立驿铺邮传、路政管理。

景谷道自勉县而西,从汉中的金牛镇开始,出阳平关,经山道抵白水关,沿白龙江而下,经三堆镇到达葭萌,再溯清水江到沙溪坝渡口,顺大剑溪上,合金牛道主干线。邓艾偷渡阴平,由景谷道旁入三国时期蜀汉通往秦陇的一条古道,今发展为川甘国道公路。

昭化)。米仓道、荔枝道两条古道虽是干道,但使用频率及知名度远不如金牛道。另外,阴平道是沟通古代陇、蜀的要道,以险要崎岖著称,三国时期邓艾偷渡阴平,最终一举灭蜀,正是经由此道,阴平道因此具有较高知名度,也应作为蜀道(四川段)的一条古要道。

(三)蜀道(四川段)文化线路研究现状

除了前人对蜀道在四川境内的分布及走向所做的大量考证外,一些学者从文化、地理、经济、交通、民俗、宗教等传统角度对蜀道(四川段)进行了细致的基础性研究。马强在研究中认为蜀道并非只是具有交通史意义,数千年历史风云在蜀道上积淀了丰富的历史文化遗存,主要包括蜀道沿途的汉魏以来历代摩崖石刻、题名纪事、镌刻书艺、佛道造像以及有关蜀道旅历的历代诗词歌赋、游记散文等〔7〕,笔者称之为“蜀道文化”。梁中效从文化地位的角度认为,蜀道是中国西部原始文化的轴心地带,是中华统一多民族国家形成发展的轴心地带,更是世界古典文明繁荣辉煌的轴心地带〔8〕。马强在研究了有关“蜀道”的唐宋诗后发现,悠久的历史文化、四塞险固的地理形势、富庶的社会经济、浓郁的地域风情构成了蜀地地域社会的独特地理空间,这种“雄险”与“繁富”并行不悖的地理感觉在全国其他区域文化中是很难体验的〔9〕。梁中效还从区域经济的角度认为,蜀道经济带是我国古代的一个重要经济发展区,蜀道畅达的交通,开放的交通网,为商品流通提供了良好的条件,以茶马、茶盐贸易为龙头的商品流通潮使西北秦陇市场和西南川蜀市场相互间的经济联系更加密切,形成了强大的经济辐射力〔10〕。翟峰认为明月峡古栈道遗迹不仅是揽胜寻芳的景点,也是研究中国古交通史、古道路史、古商业史、古桥梁史的重要实物〔11〕。陈翔、赵玲、杨蕊嘉、杨达认为秦巴山地是道教文化的发源地,文昌祀始于四川梓潼,后扩散到各地,升格为国祀,这与蜀道的行政区划、移民组成及对道教的推崇有密切关系〔12〕。另外,马强〔13〕、冯明义、唐光辉、李巧义、邓小兰、林永坚〔14〕等从应用研究的角度出发,认为千里蜀道蕴含分布着极为丰富的旅游资源,历史文化、自然生态、工业景观是蜀道旅游资源的三大主体成份;古蜀道旅游价值集中表现在三国文化旅游、宗教朝觐旅游、饮食文化旅游、军事文化旅游和科学考察及生态旅游等方面,深入开展古蜀道旅游价值研究,有助于促进蜀道沿线旅游经济的快速发展。

在国内外对文化遗产(尤其是文化线路)展开广泛深入研究的背景下,特别是2006年国务院公布剑门蜀道为第六批全国重点文物保护单位后,一些学者也尝试着从文化遗产的角度研究蜀道。笔者在CNKI期刊全文数据库中以“蜀道”+“文化遗产”为关键词对2006年至2012年11月的相关研究成果进行检索,结果显示共有6篇文章,其中4篇论文涉及蜀道(四川段)重要段落——剑门蜀道的文化线路研究。付文军最早基于文化线路的角度研究蜀道(四川段)重要段落——剑门蜀道,其在《论剑门蜀道文化线路的保护(上)、(下)》两篇文章中,不仅重新审视了蜀道文化线路的价值,认为蜀道是人类交通史上的活化石,是世界邮驿文化的代表作,是中国最重要的南北文化交流之路,也是中国最重要的民族与文明交融之路。他还依据《文化线路宪章》对文化线路要素构成的描述,分析了剑门蜀道的背景、内容、跨文化重要性及环境,具有研究视野上的开创性意义〔15~16〕。之后,刘煜的《剑门蜀道的保护模式审视》指出剑门蜀道是蜀道的重要段落,是蜀道文化遗存的精髓所在,剑门蜀道的形成是多种文化形态共同作用的结果,对剑门蜀道的保护利用应着重于整体性和动态性〔17〕。翟峰在《联合申遗:开发古蜀道文化》一文中再次明确了蜀道是“行”的最好体现,指出剑门蜀道有着不可替代的优势,蜀道的保护必须脱离单点保护,通过区域合作的方式对整条线路系统进行整体保护〔18〕。另外,《蜀道与三国》一文主要阐述三国时期的蜀道发展史,意在发掘蜀道三国历史及其沿线文化遗产〔19〕;《蜀道文化遗产保护纪实》一文则回顾了20世纪30年代宝汉公路建设过程中公路建设者们在极端恶劣的条件下保护蜀道沿线自然人文环境的历史史实〔20〕。

从上述研究现状看,蜀道(四川段)文化线路的研究呈现出如下特点:(1)基础性研究处于起步阶段。蜀道(四川段)文化线路的研究成果数量比较少,涉及的内容有限,主要以金牛道重要路段——“剑门蜀道”为研究的切入点,还未从整体上梳理线路走向和遗产构成以及挖掘线路文化和遗产的整体价值;(2)国际上有关文化线路研究的最新进展还没有引介到蜀道(四川段)研究上来;(3)蜀道(四川段)文化线路研究主要围绕蜀道申报世界遗产展开。

三、蜀道(四川段)文化线路研究思路探讨

文化线路是当前文化遗产研究领域的前沿理念,其核心思想是通过整合的方法将传统的单体遗产组合成系列遗产,从一个新的角度来提升遗产的深层内涵,实现文化线路整体价值大于各组成部分价值之和。

蜀道作为专有名词,是中国历史上连接关中平原和四川盆地、由数条要道支撑的一系列古道的总称。蜀道从商周时期初步开通至今,已有超过3000年的历史。相较于丝绸之路、京杭大运河及茶马古道等而言,蜀道规模虽小,但也跨越了川陕甘三省的十多个市,且线路上遗存分布密集、类型多样、文化价值高,因而其研究具有典型意义。

2011年9月,由全国政协张梅颖副主席亲自带队,“蜀道文化线路保护与申遗”专题调研组沿蜀道陈仓道自西安经宝鸡至汉中、沿金牛道从广元经绵阳、德阳至成都,行程1500余公里,沿途进行实地考察,并在广元市与蜀道沿线城市领导和相关部门代表共同举行“蜀道文化线路保护与申遗研讨会”。此次会议引起了全社会的广泛关注,认识、研究、保护蜀道文化线路,积极申报世界文化遗产成为当前蜀道研究的热点话题,这也为深入展开蜀道文化线路的研究提供了契机。

结合国内外文化线路研究的最新进展以及蜀道研究现状,笔者认为未来蜀道(四川段)文化线路研究可以从以下路径展开并全面深入。

1.构建完整的蜀道(四川段)文化线路遗产谱系

《文化线路宪章》指出:

文化线路存在的必不可少的物质元素首先是道路本身……其他基本要素是与其历史线路功能相关的物质遗产,同时还包括见证了沿线涉及民族间交流和对话过程的非物质遗产。

研究四川蜀道文化线路,需要借助考古挖掘、科学勘察、资料梳理、田野调查等方法,明确蜀道的历史沿革,并对线路遗产的要素构成、线路分布、保存现状及遗产价值形成较为全面完整的认识。构成四川境内的蜀道有多条,金牛道具有代表性和典型性,可以将金牛道作为重点研究对象,列出构成线路的遗产清单,具体包括:

(1)蜀道主体道路及道路辅助设施,包括驿铺、驿渡、古关隘、古桥、古栈道(包括石栈、木栈)、碥路、行道古树及其他;

(2)与蜀道相关的文献档案,如诗词歌赋等;

(3)与蜀道历史相关的其他遗存,包括沿线重要城镇集市及村落、古文化遗址、古建筑、寺观祠庙、官邸衙署、古墓葬、碑刻造像壁画等;

(4)非物质文化遗产,包括民俗节庆、戏曲艺术、神话传说、特色饮食、传统手工艺等。

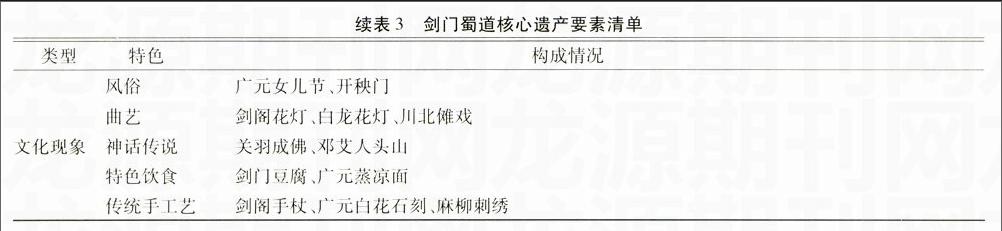

以剑门蜀道为例。剑门蜀道作为金牛道的重要段落,全程二百余公里,以剑阁古城为中心,北至广元朝天区朝天镇朝天峡,向西南经广元、昭化古城、天雄关入剑门关,经剑阁县、武连县入梓憧县演武镇。笔者曾对剑门蜀道作过实地调查,初步梳理并完成了该路段遗产要素的构成谱系,见表3。

我们可以在梳理完成金牛道全线路遗产要素构成的基础上,可着手完成其他线路(米仓道、荔枝道、阴平道、嘉陵道(北段)以及景谷道)相关遗产要素清查,最终构建完整的蜀道(四川段)文化线路遗产谱系。

2.依据世界遗产的遴选标准,研究蜀道文化线路的遗产特征及价值

文化线路作为世界文化遗产的一个新的亚类,必须符合文化遗产的遴选标准当中的一项或几项,具有“突出的普遍价值”(outstandinguniversalvalues)。根据《世界遗产公约》,文化遗产的遴选标准主要有六项,即:(1)代表一种独特的艺术成就,一种创造性的天才杰作;(2)能在一定时期内或世界某一文化区域内,对建筑艺术、纪念物艺术、规划或景观设计方面的发展产生过重大影响;(3)能为一种已消逝的文明或文化传统提供一种独特的或特殊的见证;(4)可作为建筑、建筑群或景观的杰出范例,展示人类历史上某个(或几个)重要阶段;(5)可作为传统的人类居住地或使用地的杰出范例,代表一种(或几种)文化,尤其在不可逆转之变化的影响下变得易于损坏的文化;(6)与具有特殊普遍意义的事件或现行传统、思想、信仰、文学艺术作品有直接和实质的联系。

在海上交通不发达的周秦汉唐漫长的历史时期,作为中国古代交通网络中不可或缺的重要组成部分,古蜀道是历代中央王朝政治中心京都通往西南地区乃至西南邻国最为重要的通道,具有众多典型特征。如果从文化线路的遴选标准出发研究蜀道的遗产价值,不难发现:在交通领域,古蜀道是最早的交通文明,是一种创造性的天才杰作,享有众多赞誉,如“人类交通史上最早的栈道之一”,“世界现存最早的国家级道路”,“我国迄今唯一一条真实保存驿道原貌的古道”,“古代中国乃至世界交通艰难的历史见证”……作为“陆路交通活化石”,古蜀道能为中国历史上已消逝的驿道及栈道文化提供一种独特的见证。

在前秦、两汉、三国及隋唐时期,许多攸关历史的事件都与蜀道密切相关,大量文学作品承载并表征了这条古道的历史信息和文化价值。需要强调的是,文化线路是多层次的复合型文化遗产,这类遗产不仅仅是横向各个遗产要素的组合,更是纵向各个要素的叠加〔21〕。在古蜀道穿越的历史时空中,蕴含着丰厚的文化内涵:历史的、地理的、文学的、艺术的、宗教的要素层层积淀、叠叠累加,充实了这一深邃瑰丽的道路文化空间。在这一独特的道路文化空间中,古蜀文明,巴文化,两汉、三国、唐宋、明清文化以及道路文化、宗教文化、民俗文化,美食文化等等层层叠加,错综交融,影响深远,具有世界遗产所强调的杰出普遍价值。

3.重视蜀道的背景环境研究

文化线路与周围环境密切相关,无论是地理环境还是文化环境,都是文化线路不可分割的组成部分。文化线路依附于特定的地理环境,地理环境决定其线路形态和走向,提供了文化线路的基本构架;文化线路连接了不同地理单元的文化环境,文化环境决定了文化线路的氛围和文化景观的共性和个性表征,丰富了文化线路的文化内涵〔22〕。

作为文化线路的蜀道植根于特定的自然和人文环境中。翻越秦岭后,蜀道(四川段)主要沿高山峡谷穿行,地形地貌复杂多变。区内河流属嘉陵江水系,支系多且密度大,河流流向或垂直于蜀道分布,或沿古道而行,形成有“天险”之称的崖壁栈道。古道不仅依附于“飞梁架绝岭”的崖壁栈道(如清风峡栈道、明月峡栈道、马鸣阁栈道等),还必须穿越众多雄关天险(如棋盘关、朝天关、飞仙关、葭萌关、天雄关、剑门关、瓦口关等)、城镇堡寨,形成众多独特的自然文化景观。另外,古道穿行的山地自然资源较为丰富,自周秦以来便有行道植树的习俗,迄今驿道附近尚存有百年以上树龄的古柏上万株(其中300年以上的有九千余株),遮天蔽日,形成古道又一独特的文化景观——“翠云廊”。这些自然文化景观与蜀道文化线路自然地融合在一起,并与沿线的村落及民众形成天然的历史、文化和情感联系,不仅体现出人类面对不利的自然环境,依靠自身的智慧和胆略,就地取材,突破障碍,变天堑为通途的杰出创造,同时也清晰地展演出不同历史时期古道上具体的和有特定目的的人的流动和交换的具体场景。因此,没有对蜀道背景环境的充分了解,蜀道文化线路的整体价值及动态性特征很难得以彰显。

4.以“真实性”和“完整性”作为蜀道研究的指导标准

每一条文化线路都应符合“真实性”和“完整性”标准。依据文化线路的评价标准,蜀道的保护、展示与利用等相关工作也必须在上述两个标准指导下进行。真实性标准要求是指在文化线路的背景环境中,真实地展现自身价值,包括它的关键要素、物质和非物质的突出特点;完整性标准要求确保那些能够充分体现文化线路整体意义和价值的证据和因素能够得到完整呈现。蜀道文化线路是由众多文化要素与自然要素、静态遗产与动态遗产、可移动文物与不可移动文物、古代遗址与近现代实物、文化景观与文化空间共同构成的活态混合遗产。

把真实性标准应用于蜀道研究,要求评价各遗产要素在历史发展过程中对于整体线路的意义和价值,并通过蜀道沿线遗迹来证明其结构布局的真实性。即使由于历史的原因,蜀道上某些路段的物质痕迹没能得以很好地保存,线路存在的真实性依然可以通过史料文献、非物质元素使该路段作为文化线路不可分割的组成部分的非实体信息得以体现。把完整性标准应用于蜀道研究,除了要关注古道本身以及构成线路的物质和非物质要素外,出于对古道动态演变以及各种历史关系的完好保护目的的需要,还应进一步关注蜀道所依托的自然文化背景环境的完整性。

5.推进蜀道文化线路的展示研究

文化线路作为特殊的文化遗产,既要求有效保护,也需要合理展示。除了研究性展示外,在当代社会中,遗产的公众性展示已成为满足社会性文化与精神消费需求的重要途径,遗产的资产管理者必须对遗产体验加以塑造以满足参观者的需要〔23〕。

蜀道文化线路所蕴含的信息并非单一的确定性信息,而是具有多侧面性。一般来说包含三个层次:(1)它的形态与结构方面的信息;(2)它的功能方面的信息;(3)与它有关的历史事件、民俗风情、科技文化成就等方面的信息。这些信息通常既有显性的,也有隐性的,需要运用各种方式和手段向社会公众阐释和传达。

目前关于文化遗产展示的手段主要有:(1)更完好地展现遗址原貌;(2)复原历史气氛和场景;(3)适当的遗址修复;(4)引导客流方向和路径;(5)景区内的各种说明、图示和指示;(6)其他各种形式的景点解说系统和纪念品销售等。文化线路的展示需要游客的“积极参与”,游客要想真正享受文化线路给人带来的审美感受,就必须充分运用自己的想象填补线路的残缺部分。游客的这种想象需要一定的帮助和引导,文化线路的展示方式就起到这个作用。

以剑门蜀道为例,1982年国务院就将剑门蜀道列为首批国家级风景名胜区,线路沿途直接串联了六处国家AAAA级景区:明月峡、皇泽寺、千佛岩、昭化古城、剑门关、翠云廊。但是笔者调研发现,这样一条原本负载了众多历史文化信息、具有丰富人文内涵的古道却游客寥寥,商业业态零星凋敝,反映了线路遗产展示方面存在诸多问题。因此,急需在文化展示方面狠下功夫,以充分展现蜀道文化线路独特的价值。

四、小结

本文对蜀道(四川段)的构成及走向作了初步梳理,在前人研究的基础上,以世界文化遗产的前沿理念——文化线路为研究视角,将蜀道(四川段)视为我国重要的文化线路,并对这段文化线路的深入研究提出了五点思路,即:(1)构建完整的蜀道(四川段)文化线路遗产谱系;(2)依据世界遗产的遴选标准,研究蜀道文化线路的遗产特征及价值;(3)重视蜀道的背景环境研究;(4)以“真实性”和“完整性”作为蜀道研究的指导标准;(5)推进蜀道文化线路的展示研究。

注释:①

“文化线路宪章”,国际古迹遗址理事会文化线路科学委员会(CIIC)编撰,2008年10月4日国际古迹遗址理事会第十六届大会(加拿大魁北克)通过。

参考文献:

〔1〕王建波,阮仪三.作为遗产类型的文化线路——《文化线路宪章》解读〔J〕.城市规划学刊,2009,(4):86-92.

〔2〕丁援.文化线路——有形与无形之间〔M〕.南京:东南大学出版社,2011:23-25.

〔3〕李林.文化线路对我国文化遗产保护的启示〔J〕.江西社会科学,2008,(4):201-205.

〔4〕李志勤,阎守诚,胡戟.蜀道话古〔M〕.兰州:西北大学出版社,1986:5.

〔5〕王蓬.中国蜀道〔M〕.北京:中国旅游出版社,2008:7.

〔6〕林向.蜀道文化线路的保护与申遗中的几个问题〔J〕.地方文化研究辑刊(第五辑),2012:9-15.

〔7〕马强.蜀道文化述论〔J〕.成都大学学报(社科版),1996,(4):57-62.

〔8〕梁中效.蜀道——中国西部文化的轴心〔J〕.文史杂志,2005,(3):4-7.

〔9〕马强.唐宋诗歌中的“巴蜀”及文化地理内涵〔J〕.成都大学学报(社会科学版),2010,(2):72-74.

〔10〕梁中效.宋代蜀道城市与区域经济述论〔J〕.西南师范大学学报(人文社会科学版),2004,(9):95-100.

〔11〕翟峰.中国古蜀道交通史博物馆——明月峡〔J〕.城乡建设,2007,(7):74.

〔12〕陈翔,赵玲,杨蕊嘉,杨达.蜀道与文昌祀的扩散〔J〕.黑龙江史志,2008,(22):53-54.

〔13〕马强.蜀道线旅游资源的开发〔J〕.成都大学学报(社会科学版),2000,(3):48-53.

〔14〕冯明义,唐光辉,李巧义,邓小兰,林永坚.古蜀道旅游价值研究〔J〕.西华师范大学学报(自然科学版),2007,(12):361-364.

〔15〕付文军.论剑门蜀道文化线路的保护(上)〔J〕.中国名城,2009,(11):16-23.

〔16〕付文军.论剑门蜀道文化线路的保护(下)〔J〕.中国名城,2009,(12):18-24.

〔17〕刘煜.剑门蜀道的保护模式审视〔J〕.中国文化遗产,2010,(6):72-81.

〔18〕翟峰.联合申遗:开发古蜀道文化〔J〕.西部大开发,2010,(5):66-67.

〔19〕孙启祥.蜀道与三国〔J〕.襄樊学院学报,2009,(1):59-66.

〔20〕陶喻之.蜀道文化遗产保护纪实〔J〕.中国文化遗产,2010,(6):82-89.

〔21〕王景慧.文化线路的保护规划方法〔J〕.中国名城,2009,(7):10-13.

〔22〕王丽萍.文化线路:理论演进、内容体系与研究意义〔J〕.人文地理,2011,(5):43-48.

〔23〕徐嵩龄.第三国策:论中国文化与自然遗产保护〔M〕.北京:科学出版社,2005:48-49.

(责任编辑:武丽霞)