试论唐代俸禄制度的变迁及其困境

2016-03-23南承谟

南承谟

摘 要:唐初以来,官员的俸禄是重内(京官)轻外(地方官),且高官与低级官员俸禄水平悬殊。安史之乱后,俸禄则由重内转向重外,努力缩小高官和低级官员的俸禄差距;特别是大历以降,还试图以“高薪养廉”。无奈贪腐是封建社会的痼疾,纵有厚禄、教化、法律三管齐下,也无力回天。

关键词:职分田;重内轻外;重外轻内;高薪养廉;均其俸有唐一代之所以被视为封建社会的一段盛世,政治的相对清明无疑是其引人注目的重大表征。而形成这一表征的一个基本原因,则是官员队伍的相对忠诚与稳定。这之中,官员比较稳定的俸禄(可以大体上做到衣食无忧)发挥了不可忽视的作用。但即便如此,唐代的俸禄制度仍然缺陷不少,困境多多,且始终难以解决贪腐问题。朝廷一直为之头疼,虽巧思百变却难获佳果。

一、唐代的俸禄标准

俸禄是官员从国家那里领取的收入。在唐代,官员的俸禄包括土地、实物和钱货三项,并且逐渐发展到以钱货收入为主。

按“均田令”(武德七年,即公元624年颁布,贞观初方推行)及其他制度的规定,唐代从一品到九品的所有官吏,都要授予永业田、职分田、公廨田。其中“永业田皆传子孙,不在收授之限”[1]。

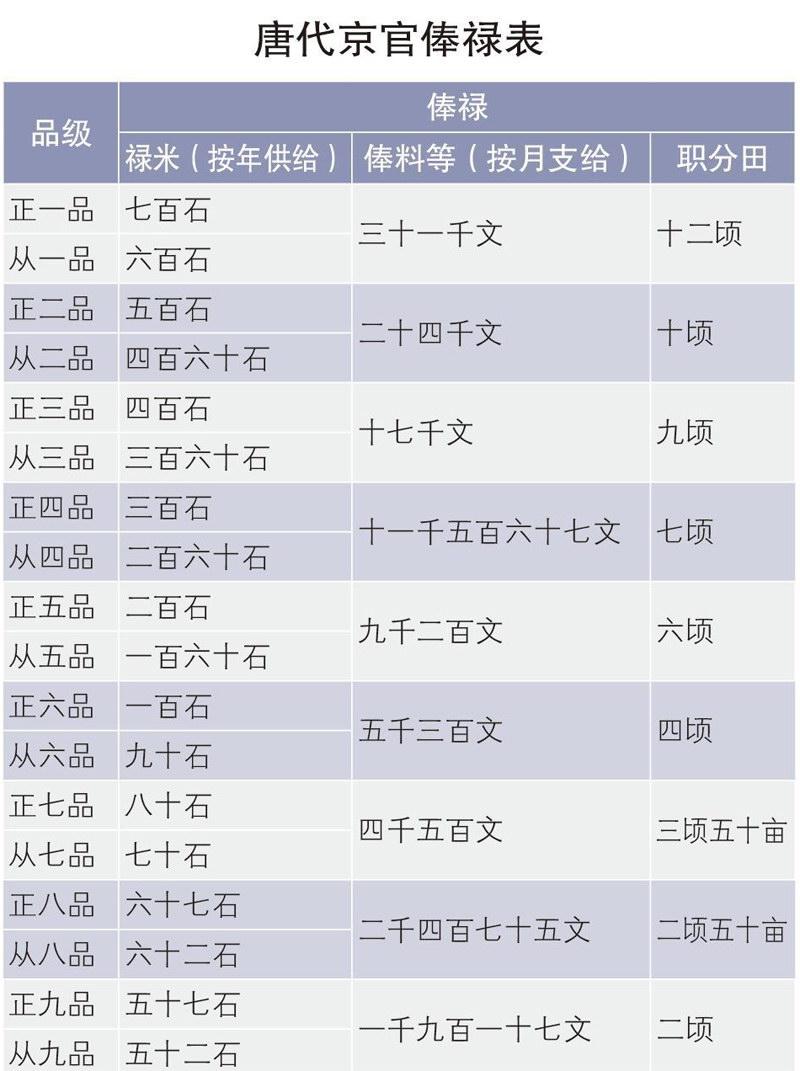

职分田(以开元二十五年,即公元737年为例)京官一品十二顷、二品十顷、三品九顷、四品七顷、五品六顷、六品四顷、七品三顷五十亩、八品二顷五十亩、九品二顷。外官州府官略高于此,镇戍官略低于此。职分田皆取百里内之地;京畿一带大致按上田每亩收六斗的租价出租(开元十九年,即公元731年)。白居易在《议百官职田》中说:“国朝旧典,量品而授地,计田而出租。故地之多少,必视其品之高下;租之厚薄,必视其田之肥硗。”[2]而应给田而无地者,则亩给仓粟二斗;地不毛者亦亩给二斗。[3]

职分田当然是按职事官品给予的,离任则必须将其地转给下任。

唐代官员从政府获得的实物收入是禄米。《新唐书·食货志五》说:“武德元年(公元618年),文武官给禄,颇减隋制。一品七百石,从一品六百石,二品五百石,从二品四百六十石,三品四百石,从三品三百六十石,四品三百石,从四品二百六十石,五品二百石,从五品百六十石,六品百石,从六品九十石,七品八十石,从七品七十石,八品六十石,从八品五十石,九品四十石,从九品三十石,皆以岁给之。外官则否。”由此可看出,唐初京官禄米,一品至从三品,比隋朝要低。外官无禄米(只有职田),体现出严重的重内轻外倾向。贞观八年(公元634年)中书舍人高季辅上表替外官抱不平,曰:“仕以应务,亦以代耕,外官卑品,犹未得禄,既离乡井,理必贫煎”[4]。唐太宗遂令制定外官禄,“以地租春秋给京官……外官降京官一等,一品以五十石为一等(按:即外官一品六百五十石,以下类推),二品、三品以三十石为一等,四品、五品以下以二十石为一等,六品、七品以五石为一等,八品、九品以二石五斗为一等。无粟则以盐为禄。”

此外,唐代官员考课中获得上等可以奖禄,遇有水旱及财政吃紧则酌给半禄。

唐代官员从政府获得的钱货收入是俸料,包括俸、食料、杂用、防阁、庶仆等,至开元二十四年(公元736年),均“以月给之,总称月俸”[5]。唐代官员的俸钱前后变化很大,京官与外官也有不同。现据《新唐书·食货志五》《通典·食货二》及《唐会要》卷九十、卷九十一,将唐代京官俸禄常式(以开元二十四年、二十五年为例)制成下表:

根据《新唐书·食货志五》,外官(地方官)禄米标准在此表基础上皆降一等。

如果拿唐朝官员的俸禄与隋朝比较,隋朝官员要好过唐朝;倘就唐朝京官与地方官而言,地方官自不如京官;若比较高级官员与低级官员的俸禄,则不啻天壤之别。武则天延载元年(公元694年)八月,在朝廷上发生了一件颇耐人寻味的事。起因是内史、芮国公豆卢钦望建议九品以上的京官捐出两个月俸禄以充军费。拾遗(从八品上)王求礼便对他说:“您老俸禄丰厚,捐两个月算不了啥;我们小官都靠微薄的俸禄养活全家,就不要来抢这活命钱吧!”豆卢钦望却做出一副大义凛然的样子,以百官代言人的姿态向武则天上表,请允许大家捐出俸禄。王求礼也向武则天进言:“陛下富有四海,国库充足,何必要硬夺九品小官那点点可怜的薪水呢?”另一位高官姚(时任纳言,宰相之一)遂嗤之以鼻:“王求礼不识大体。”王求礼则语含讥刺回应道:“像您这样身居高位的人,当然识大体啊!”廷上这么一闹,弄得武则天也觉无趣,这件事便搁了下来,终未搞成。[6]

二、天宝以来的多次提薪

其实,唐初以来,对低级官员的生活窘况,朝廷并非没有注意。所以天宝十四载(公元755年),唐玄宗诏令“‘两京九品以上月给俸加十之二,同正员加十之一。’兵兴,权臣增领诸使,月给厚俸,比开元制禄数倍。”[7]

到了肃宗、代宗时期,元载做宰相,“以仕进者多乐京师,恶其逼己,乃制俸禄,厚外官而薄京官,京官不能自给,常从外官乞贷。”[8]这里“不能自给”的京官,自不包括高级京官,而是低、中级京官们。不过,这种戏剧性的变化,还是使得当时士大夫由重内转向重外。薛邕从左丞贬为歙州刺史,家里人竟十分高兴,还嫌这好事来得太迟了。崔祜甫在吏部员郎任上总觉窝火,便主动要求去当洪州别驾。而州府幕僚有不听使唤的,长官们就把他推荐到中央做郎官……

鉴于这种局面,大历十二年(公元777年)四月,杨绾、常衮两位宰相上奏说:“京官俸太薄”。于是代宗“诏加京官俸,岁约十五万六千余缗。”[9]

《资治通鉴》卷二百二十五“大历十二年”条在“五月”目下说:“自兵兴以来,州县官俸给不一,重以元载、王缙随情绚私,刺史月给或至千缗,或数十缗。至是,始定节度使以下至主簿、尉俸禄,掊多益寡,上下有叙,法制粗立。”

代宗于大历十二年的这次俸禄改革原则,是“掊多益寡”,试图平抑州县官因地区差异,京官、地方官因内外区别,大官小官因等级不同而形成的收入失衡。此次受益者,“文官一千八百五十四员,武官九百四十二员,月俸二十六万缗,而增给者居三之一。”[10]

唐德宗贞元三年(公元787年)闰五月,左仆射、同平章事张延赏奏请“大省州、县官员,收其禄以给战士”。“时新除官员千五百人,而当减者千余人,怨嗟盈路。”[11]翌月,新任宰相李泌(中书侍郎、同平章事)“请复所减州县官”。德宗问他:“置吏以为人也,今户口减于承平之时三分之二,而吏员更增,可乎?”李泌回答说:“户口虽减,而事多于承平且十倍,吏得无增乎!且所减皆有职而冗官不减,此所以未当也。”[12]德宗觉得有理,便诏令先前所减州、县官复以原职。

贞元四年(公元788年)正月,李泌又上奏说:“京官俸太薄,请自三师(按:即太师、太傅、太保)以下悉倍其俸。”[13]就是说,大幅度提高官员俸禄,自三师以下均以增禄,所增总数当为大历十二年所增数的一倍。《新唐书·食货志五》记载说:“增百官及畿内官月俸,复置手力资课,岁给钱六十一万六千余缗”。此次增俸受益者,“文官千八百九十二员,武官八百九十六员”;而左右卫上将军以下还有“六杂给:一曰粮米,二曰盐,三曰私马,四曰手力,五曰随身,六曰春冬服……比大历制禄又厚矣。”显然,这次提薪,并未缩小高薪阶层与低薪阶层的差距。一般州、县官,虽“有手力杂给钱,然俸最薄者也。”[14]

不过,现在来看李泌“复所减州、县官”之请,未必妥当。因为尽管张延赏所裁州县官员大多还是有事做的,并非冗官,但当时全国官员数激增,却是一个不争的事实。裁并机构,省减官员已是势所必然。元和六年(公元811年),中书侍郎、同平章事李吉甫奏曰:“今内外官员以税钱给俸者不下万员……艰难以来,增置使额,厚给俸钱,大历中,权臣月俸至九千缗,州无大小,刺史皆千缗。常衮为相,始立限约,李泌又量其闲剧,随事增加,时谓通济,理难减削。然犹有名存职废,或额去俸存,闲剧之间,厚薄顿异。请敕有司详考俸料、杂给,量定以闻。”[15]唐宪宗即令给事中段平仲、中书舍人韦贯之、兵部侍郎许孟容、户部侍郎李绛一同核定,并省内外冗官八百八员,诸司流外一千七百六十九人;接着又定出一个新的俸禄标准,“遂为常法”,“会昌(公元841—846年)后不复增减”。[16]用这个“常法”[17]对照大历时期官员俸禄,确实减了不少(如大历权臣月俸九千缗即九百万文),元和权臣从三师三公(正一品)到宰相(从二品或正三品)、御史大夫(从三品)不过二百万至一百万文间,但对比开元一品大员三万一千文,仍高出数十倍之多。又以上州刺史为例,元和刺史(从三品)月俸八万文,比大历刺史一千贯(即一百万文)当然太低,但比起开元刺史一万七千文,亦高出近四倍。

三、高薪养廉和“均其俸”

造成大历以降官员俸钱居高不下的原因,除了物价不稳定,通货贬值,钱币供应紧张(表现在短陌上,如元和年间京师实行短陌制,每贯少二十文)外,还有职田制受到破坏而以俸钱弥补等因素。元和时的左拾遗白居易在给皇帝的上书中就有一篇题作《议百官职田》。其云:

国家自多事已来,厥制不举。故稽其地籍,而田则具存;考以户租,而数多散失。至有品秩等,官署同,廪禄厚薄之相悬近乎十倍者矣。[18]

要知道,职分田是唐朝官员俸禄的重要部分。职分田不能落到实处,也便大大影响到官员的生活水平。再说大历以降官员,特别是中下级官员的禄米往往不能及时发放,甚至还有“削夺以过半,或停给而弥年”[19]的情形发生。了解到这些情况,再来看大历以降官员以铜钱支付的高薪,便不觉奇怪了。

此外,大历以降的当权者们,从皇帝到宰相,其实都有一种“高薪养廉”的思维在暗中影响。这种思维,被白居易的一道奏折说破了。奏折的题目就是《使官吏清廉,在均其禄,厚其俸》。奏折说:

臣以为去贪致清者,在乎厚其禄,均其俸而已。夫衣食阙于家,虽严父慈母不能制其子,况君长能捡其臣吏乎?冻馁切于身,虽巢、由、夷、齐不能固其节,况凡人能守其清白乎?臣伏见今之官吏,所以未尽贞廉者,由禄不均而俸不足也。不均者,由所在课料重轻不齐也;不足者,由所在官长侵刻不已也。其甚者,则有官秩等而禄殊,郡县同而俸异……至使衣食不充,冻馁并至。如此,则必冒白刃、蹈水火而求私利也。[20]

白居易在另一份奏折(题作《省官并俸减使职》)里再次强调他的主张:“禄厚则吏清,吏清则俗阜……然知清其吏,而不知厚其禄,则饰诈而不廉矣。”[21]然而,唐朝皇帝与宰臣们又何尝不知“马儿跑得好”与“马儿吃得饱”之间的辩证关系?我们仅以《新唐书·食货志五》开列的永徽元年(公元650年)、开元二十四年(公元736年)及元和(公元806—820年)以后成为“常法”的三个时间点的官员俸钱标准便可得知。从永徽元年唐高宗即位伊始颁行百官月俸标准,到元和六年(公元811年)唐宪宗核定最终的俸钱制度,一百六十一年间,正一品官(三师三公及王)的俸钱从一万一千文(包括食料、杂用钱等在内)激增到二百万文(三师)和一百六十万文(三公);从三品(上州刺史)自六千文激增到八万文;从六品上阶(上县令)由二千四百文激增到四万文;即连低级的从九品上阶(上州录事、市令、中下县主簿、上县中县尉等),也由一千五百文增至一万三千文。不过,从增幅上看,一百六十一年间,增俸幅度最低的仍是中下级官员;加上其原先月俸基数就低,便使得等级差距更加拉大了。对这种事实上的不公平,唐朝皇帝、宰辅们其实也无可奈何。因为开元(公元7l3—741年)以来内外官员(包括武官)的编制常年维持在万人以上规模,加上各类吏员及执役供事者则达三十余万人。元和二年(公元807年)的纳税户为一百四十四万户(在籍户则为二百四十四万二百五十四户),这也就意味着,平均四五户税户就要供养一名官吏。当时军队有八十三万人,“大率二户资一兵”[22]。如此庞大的国家机器,朝廷财政实在不堪重负,哪有余力去大幅度提高中下级官员甚或流外吏员的俸钱?平心而论,元和时期,朝廷在对藩镇连年大规模的战事中,仍能维持高于永徽元年七八倍至数十倍的俸钱水平,实属不易。所以宰相李吉甫“陛下践阼以来,惠泽深矣”[23]之言,并非阿谀。所以,当元和六年(公元811年)五月发生“前行营粮料使于泉谟、董溪坐赃数千缗”的大案,会令宪宗颇为震惊,即敕案犯流刑,旋“追遣中使赐死”[24]。

看来,所谓“高薪养廉”还是靠不住。于泉谟、董溪案的发生,显然给白居易带来更深层次的思考。他在《使官吏清廉……》折的末尾向宪宗建言说:“使天下之吏,温饱充于内,清廉形于外,然后示之以耻,纠之以刑。”[25]白居易的意思是说,既要给官员高薪,促其勤政廉政,又要给以伦理道德的教育及制度的监督、法律的惩戒。当然“去贪”最根本的一点或者说必然的前提还是“厚其禄,均其俸”,之后才谈得上“示之以耻,纠之以刑”;否则,“虽日用刑罚,不能惩贪而劝清必矣。”[26]今天来看白居易的建言,“厚其禄”固然重要;但“均其俸”才是关键。因为正是封建等级制度的严重不平等,才是古代王朝年年反贪,代代反贪却依然收效甚微的要害。可是这个痼疾却是封建王朝与生俱来,无法根除的。只要这个痼疾存在一天,国家的肌体也便随时有被贪腐吞蚀的可能,纵有厚禄、教化、法律三管齐下,也无力回天。

四、唐代的退休制度

唐代官吏沿袭汉以来的常制实行退休制度,称为致仕。一般是“年七十已(以)上应致仕;若齿力未衰,亦听厘务”[27]。另一方面,年虽未满七十而形容衰老者亦可退休。五品以上官致仕要奏请皇帝批准,六品以下官致仕则由尚书省吏部办理,然后汇总上奏。也有官员在致仕后再度出来任职的。

官员致仕享受一定的待遇,有的可加官一级。三品以上者可以享受朔望(即初一、十五)朝参的荣誉,班列同级别现任官之上。在经济方面,五品以上官致仕后,可以沿袭汉以来的常制,享受半俸,特恩可给全俸,如一些有功之臣房玄龄、宋璟等退休后均得全禄。六品以下官,在天宝九载(公元750年)以前,只给四年俸禄,此后才给终身半俸。致仕官俸禄可在其本籍或定居府州县支取,或由当地派人“送至宅”。文宗太和三年(公元829年)又规定致仕还乡中的老病者、家贫而路远者,可申请尚书省发驿券,一般由门下给事中等审查核实后,便可以使用驿传车马。

唐代官员在职期间有休假的制度,称为休沐。汉代官员五日一休。唐高宗永徽三年(公元652年)二月定制,百官每十日一休假,称为旬假,又曰旬休。旬假之外,还有节令假,如春节给假七天,寒食连清明给假四天,五月五、七月七、九月九等节日给假一天。又有定省假和婚丧假。定省假三年一给,共三十五日,取《礼记·曲礼上》之“昏定晨省”之意。

此外,唐代官员还有婚、丧假。

官员休假手续不周,要罚俸一月。违假满百日,则解其职。

有唐一代的俸禄制度与退休制度在两千余年的封建社会史上,相对于其他朝代而言,乃最具人性化。它们对调动和激励广大官员勤政廉政,具有重大的推动力。

注释:

[1]唐·杜佑:《通典》卷二。

[2][18][19][20][21][25][26]《白居易全集》卷六十四,上海古籍出版社1999年版。

[3][5][7][10][14][17]宋·欧阳修、宋祁:《新唐书》卷五十五《食货志五》。

[4]宋·王溥:《唐会要》卷九十。

[6][8][9]宋·司马光:《资治通鉴》卷二百五。

[11][12]宋·司马光:《资治通鉴》卷二百三十二。

[13]宋·司马光:《资治通鉴》卷二百三十三。

[15][23][24]宋·司马光:《资治通鉴》卷二百三十八。

[16]参见《新唐书》卷一百四十六《李栖筠附李吉甫列传》,《新唐书》卷五十五《食货志五》。

[22]宋·司马光《资治通鉴》卷二百三十七。

[27]后晋·刘昫等:《旧唐书》卷四十三《职官志二》。