一个贯穿古今的中国文化符号

2016-03-23李祥林

李祥林

摘 要:川西北岷江上游藏羌地区广泛存在带有“卍”字的符号。这种具有太阳崇拜与生殖崇拜意义的文化符号在甘肃、青海地区马家窑文化中也大量出现。由此推知,在原始社会后期,西北氐羌先民已逐渐向今四川阿坝地区迁徙。

关键词:岷江上游;“卍”与“十”字;马家窑文化;太阳崇拜

“古羌源流与马家窑文化”是一个让人感兴趣的历史话题,也是一个不乏当代意义的现实话题。本文以川西北岷江上游地区民族文化符号“卍”或“卐”为主要对象,结合古与今、文献与田野、民俗艺术学与文化人类学,就此进行考察和论述,以供同仁参考。

一

史称“江源”的滔滔岷江,发源于岷山南麓,流经松潘、茂县、汶川,汇聚黑水河、杂谷脑河等,穿越高山峡谷,自北向南而来,注入川西平原。2011年3月,笔者去汶川考察。2008年“5·12”地震后新建的“西羌文化街”位于岷江东岸威州大桥和红军桥之间地段,这里汇集了碉楼、民居、编织、刺绣、彩陶、石磨等种种文化符号,据称是“以西部羌族村落风格的建筑为主,是汶川的核心商业街区之一”。这里沿江步行道侧的园林景观做得不错,人文气息浓厚。园中草坪上,点缀有几处刻意仿照古代彩陶器物如瓶、罐、钵等的雕塑。其中,一个巨大的底色土黄而纹样黑色的带耳盆钵形器物引起我注意:那上面绘有“卍”字符号,十分醒目。以仿古彩陶做当代园林中的符号式景观——川西北岷江上游羌族地区的这种文化创意并非空穴来风,自有其深厚的历史文化根基。顺着217国道上行,从汶川来到茂县,走访岷江西岸灾后重建的“中国羌族博物馆”,可以看见种种在当地发掘的新石器时代器物,其中确实不乏古韵悠悠的彩陶。古陶在川西北羌区考古中的发现,迄今仍不时有新的消息传来。例如,地震后在对汶川布瓦山上的黄泥碉楼进行维修时就发现一处距今约4800年的新石器时代遗址,出土的陶器,“以夹细砂褐陶、黑褐陶、泥质灰陶为主,其次是泥质黑陶、红褐陶等,夹砂陶多为夹较细的石英颗粒;陶器纹饰包括细绳纹、划纹、细泥条附加堆纹、粗细瓦棱纹、戳印纹、凹弦纹、锯齿状花边口沿装饰等,泥质陶表面多磨光;器形包括喇叭口长颈壶形器、侈口罐、小口罐、钵、杯等”[1]。

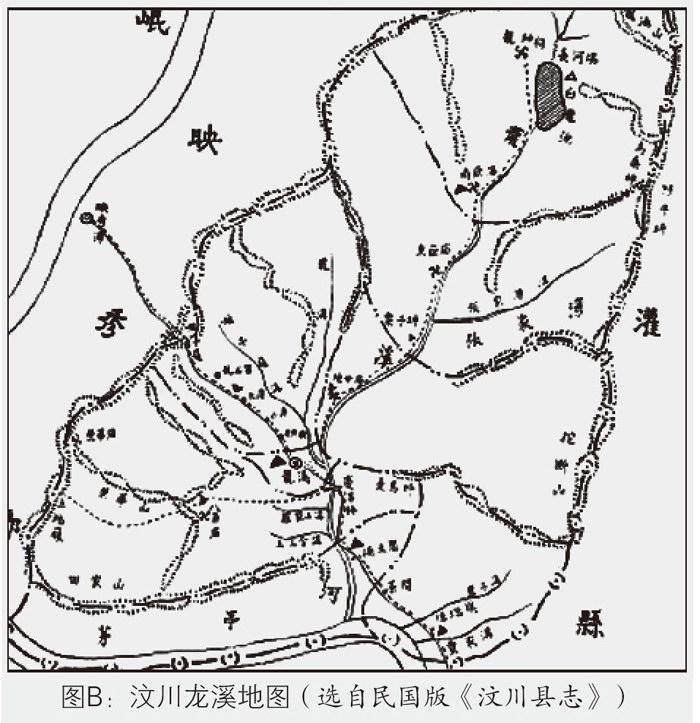

“卐”或“卍”之书写或左旋或右旋,归根结底,二者为同类吉祥符号。检索地方志书,民国23年《汶川县志》卷二的乡镇地图中,标示庙宇的符号便是“卍”与“卐”不加区别地使用(图B)。证诸民俗,其作为审美中“有意味的形式”(significant form)多见于岷江上游尔玛人的生活中,并且作为文化符号在当代被积极运用。2012年春节,正月初二,我去羌族自治县北川走访,在新县城“巴拿恰”(羌语译音,商贸集市的意思)的店铺里看见一羌绣枕套,乃黑白挑花,中心图案为团花样,由四只羊加上正中八角星纹组合成旋转式“卐”形,每只羊的头部又绣有一“卍”字。历年来,在川西北羌区的城镇村寨走访调查,我多次见到将“卍”、“卐”同置一物的民间刺绣产品。如今被联合国教科文组织列入世界濒危文化遗产名录的羌年,又称“日麦节”或“日美吉”,此乃羌民祭神还愿的重大日子。在北川羌族民俗生活中,每逢年节,谢神感恩,家家户户杀猪宰羊,蒸制“瓦达”,有的人家要在墙壁上绘写“卐”字格,意在庆祝人畜兴旺、庄稼丰收。在茂县维城、雅都、曲谷等乡,若是一年中村寨里无青壮年死亡,过 “日麦节”时,也会在家里墙壁上涂白色符号“╋”,表示人畜两旺,五谷丰登。这“╋”跟“卐”,乃是同类的吉祥文化符号,有论者指出“卍”字“从甘青彩陶纹饰上,可以明显看出它是╋字纹符号演变而来”[2]。去甘肃秦安大地湾博物馆走访,我看见属于大地湾遗址一期也就是“前仰韶文化”(距今7800—7300年)的彩陶片上,也有这种被布展者推测为“最早的文字符号”的“╋”字纹。这类符号,在羌寨碉楼民居上常见。如理县桃坪羌寨,有的罩楼三面女墙外侧有“卍”及“╋”,有的窗户上方墙体有镂空的“╋”字,颇为醒目。此外,“╋”字符号及八角星纹在羌族民间编织、刺绣中也常见,就笔者田野走访所见过的羌绣中,便有将“卐”“╋”符号及八角星纹同组一图的,还有在八角星纹的每只角中又绣入“卍”字的。按照文化人类学的识读,诸如“卐”“╋”以及八角星纹作为吉祥符号当跟哺育万物生命的太阳有关,来自人类极悠远古老的原始崇拜。

“”和“╋”作为民族文化及民俗艺术符号,学界通常认为是光芒四射的太阳图案的简化形式,起源于先民的太阳崇拜。何新在论述“十字图纹与中国古代的日神崇拜”时,曾搜集各种远古器物上的相关图纹对“╋”“卐”等如何从有道道光芒的太阳纹样演化(简化)而来加以图示,他指出:“中国上古新石器时期的陶器和其他器物中,以及商、周、秦、汉的青铜器和其他器物中,那种经常、大量地被表现的十字(戈麦丁)图案,如果不能说全部都是的话,那么也肯定有相当大的一部分,是以描写太阳神的图形作为其母题的”,也就是“太阳图案的各种简化和变形形式”[3]。所谓“戈麦丁”,乃西文“gammadion”之译音,指的便是诸如“”或“卐”这类十字纹式符号。求证于本土民俗,对该符号的这种解释不无道理。2008年“5·12”汶川地震发生不久,我在成都的商业街区文殊坊新开的羌绣店铺里曾看见一幅十字绣春耕图,白底黑线挑花,宛如一幅图案清新的水墨画,画面上有田野、农夫、耕牛、柳树和太阳。其中,天空中那光芒四射的太阳就构图别致或者说风格原始,中间是圆圆的太阳,其边缘有五六道处理成近似回形纹(跟何新所举图例中那末端带钩形的“卐”字纹甚为相似)的阳光。作为民俗艺术作品,这幅羌绣春耕图中经过艺术提炼的太阳符号,无论造型方式还是象征寓意都跟高度简化的“卐”或“”一脉相通。汶川城里,在博物馆斜对面一楼体白墙上,笔者看见有将太阳、羊头、碉楼等元素融汇一体而整体上呈“╋”字形的八角星纹。[4] 纵观诸如此类文化符号,不能不承认,古与今在此有不无缘故的沟通与共鸣。

二

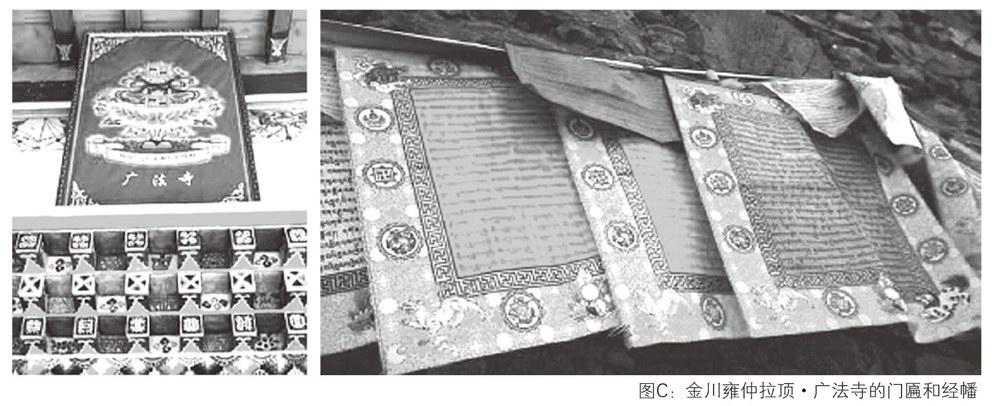

在中国西部藏羌彝走廊上,羌人地处汉、藏之间。走访四川藏区,无论村寨还是寺院,亦时时处处有见该神圣符号使用。阿坝藏族羌族自治州金川县是嘉绒藏区的重要地带,历史上因“乾隆皇帝平定金川”而知名。2015年11月下旬,笔者一行代表四川省民间文艺家协会前往该县为当地的“神山文化之乡”(民俗文化之乡)授牌,去了大金川河畔昔称雍仲拉顶后来叫广法寺的著名寺院,在建筑及经幡等上也多见这个古老的文化符号(图C)。

从茂县往松潘方向,在两河口汇入的黑水河是岷江支流。黑水流域乃川西北藏、羌文化交融区域,也是嘉绒文化要地,这里的民族文化及民间艺术有独特魅力。岷江上游,山高谷深,此处有黑水民俗土壤中孕育的融合藏羌元素的铠甲舞(又叫“跳铠甲”,当地话称“卡斯达温”),是融汇原始宗教情感的仪式性歌舞(实地走访可知,这种歌舞作为民俗艺术至今在茂县、黑水、松潘相邻的三角地带均有存留。2015年农历正月初七,我在岷江西岸邻近松潘的茂县牛尾羌寨就曾目睹村中男子举着刀枪唱着吼着的仪式性跳甲)。2005年8月,我们在黑水河两岸三个村寨观看了当地百姓跳铠甲,留下印象颇深。作为仪式性集体歌舞,黑水地区跳铠甲的神圣性,除了体现在舞者肢体的动态表演中,从其服装道具上对文化符号的刻意运用也可见出。舞者的服饰有男女之别,以男性所披的牛皮铠甲最具特色。这铠甲,无袖,长度过膝,穿时扎上腰带。铠甲由一块块长3寸、宽1寸的牛皮构成,用皮绳将其一片片连缀起来,甲片与甲片之间边缘叠压,皮面用土漆处理过,呈光亮的红褐色。平时,铠甲不穿时要作塔形放置,如神器般供奉。在黑水河畔村寨中,我们所见参与跳甲的众舞者大多穿的是现代仿制的新铠甲。岁月推移,由于种种原因,过去几乎家家备有的老铠甲如今在村民手中仅存三件(其一已残破过半),我们在俄恩村见到了两件。从铠甲外形及图案象征看,跟今天新仿制的牛皮铠甲相比,老铠甲的最大不同在于铠甲片上绘有多种神秘符号,如“”字纹、回形纹、花形纹以及六字真言等,其中“”字纹引人注意,如考察组所描述:“目前黑水县仅存的三副旧铠甲中……其中一副铠甲牛皮单片较小,铠甲上彩绘了多种宗教符号,有六字真言和符号等宗教符号”[5]。服饰是文化的载体,这绘有神圣信仰符号的老铠甲,自然不仅仅是物质意义上的护体之物。据当地跳铠甲的老人讲,老铠甲由108片牛皮组成,上面刻有吉祥经文,代表了108座庙宇,穿上这铠甲可保佑出门狩猎、征战的勇士平安、吉祥。

“”纹出现在黑水流域民间仪式性跳铠甲的服饰上,其中铭刻着古老的文化记忆。立足艺术人类学,从舞蹈的原始发生看,“舞”与“巫”有关联,《说文》云:“巫,祝也。女能事无形,以舞降神者也。像人两褎舞形……凡巫之屬皆从巫。”甲骨文中,“巫”之写法有作十字形的。唐兰、郭沫若均认为其与传为秦石刻《诅楚文》中“巫咸”之“巫”同。[6]至于金文“巫”,亦承此书写而来。据饶宗颐讲,“”见于甲骨文有三义,除了天象、人名,便是“舞”[7]。又有论者进而指出:“‘巫’字一旦旋而舞之,也就成了‘’字。所以,古时候的‘’字并不像许多人解释得那样复杂,它的本意就是巫师的屈足之舞。巫师在求雨的舞蹈中只屈一足,但在其他祭祀舞蹈中则屈两足,‘’字形象地表达了巫的跛足之状。‘’与‘舞’组词作‘舞’(也作‘万舞’),多次出现于甲骨卜辞和《诗经》中,说明‘’与‘舞’可以互释。”[8]既然如此,黑水人跳起神圣的铠甲舞,把“”以及诸如此类字符绘上牛皮制作的铠甲,就意味着让其沾染神性的光辉,好比是给跳甲者披上了具有非凡神力的护身符,从而体现出祈神求吉祛邪的民间信仰。众所周知,“羌在汉、藏之间”,黑水处于族群互动和文化交融的藏、羌结合地带。论地理位置,黑水县位于四川盆地西北边缘山地向丘陵、平原过渡的高山峡谷地区,既与藏族地区相邻又与羌族地区接壤,一方面受藏文化影响,一方面受羌文化影响,从族群互动和文化交流角度看,两种文化交融的特征在黑水一带甚明显。在语言定位和民族归属上,“黑水县的基本居民是讲羌语的藏族”[9];黑水“卡斯达温”跟茂县赤不苏地区民间祭祀舞“克西格拉”属同类型舞蹈,前者“唱词中的语言也带有较多的羌语成分”[10]。当地居民自称“尔玛”,羌语“尔玛”乃指本地区、本族群的人。

黑水与松潘相邻,岷江自松潘县的弓杠岭和浪架岭发源南流。松潘是羌、藏、回、汉等民族共居之地,曾经在中央电视台青年歌手大赛中亮相的“毕曼组合”(羌族多声部民歌)就来自该县的羌族乡。从民间宗教信仰看,四川地区的藏族大部分信奉藏传佛教即喇嘛教,有“格鲁”(黄教)、“宁玛”(红教)、“噶举”(白教)、“萨迦”(花教)诸教派。除此之外,还有古老的“本教”(苯教),其原本是佛教传入之前藏区本土信仰的原始宗教,目前占主流的观点认为其最初流行于西藏古代政治宗教中心象雄地区(今阿里地区南部),有着源远流长的历史。对本教的信奉亦见于岷江上游地区,与黑水县相邻的松潘县是连接川、甘、青三省的边界重镇,当地分布着多处本教寺院(阿坝藏族羌族自治州现存35座本教寺庙中,松潘就有13座),[11]尤以县城北30公里处小西天圣山脚下的尕米寺为松潘地区本教大本营。古老的本教以信奉“万物有灵”为主,反映出原始文化遗风,而“”或“”在藏族民间信仰中亦是重要的吉祥文化符号。如四川藏民过藏历新年,“妇女们在帐篷最里面堆积财物,供奉菩萨的地方,盖以白毡子,其上用奶渣堆塑出‘’字图形,即苯教‘拥忠’图形,以示永固吉祥”[12]。又如,藏族婚礼上举行祈神仪式,“新婚夫妇坐在一块白色的毡毯上,上面放着摆成‘’(雍中)形的青稞籽。而祭司和新婚夫妇一起吟唱”[13]。2013年6月下旬,笔者在松潘本教寺院山巴寺所在的山巴村藏民家中看见,其壁柜装饰图案便是“”和“”皆有;至于山巴寺里,“”字符号也见醒目地使用(图D)。此外,中国藏区考古表明,该符号出现在西藏岩画中亦有数千年历史,如日松区任姆栋岩画中既有“”又有“”,其时代大约在公元前1000年,当属于早期本教文化遗存。总之,“”和“”这文化符号在中国大地上由来古老且分布广泛,这为考古发现和民俗事象所再三证实。

三

岷江上游,地理上北接甘、青,南连川西坝子。汶川县城岷江岸边带“”字的上述仿古彩陶景观,很容易使人联想到“马家窑文化”这著名的新石器时代中国考古遗址类型。据考古学界披露,汶川威州姜维城遗址发掘的彩陶片“在纹饰等方面与甘青地区的马家窑文化极为相似”[14],茂县营盘山遗址出土的彩陶器物“与西北地区新石器时代马家窑文化所出彩陶较为相似”,理县箭山寨有彩陶存留的遗址经中国社科院考古所“确认其为马家窑文化类型”[15]。追溯中华历史,“羌,西戎牧羊人也”(《说文》),从考古学成果看,“羌人的早期文化主要分布在甘青地区”[16],或者说,“马家窑文化的居民当是戎、羌族系的祖先”[17]。种种迹象表明,马家窑文化与历史上古羌的确深有瓜葛。不仅是马家窑,包括新石器时代马家窑文化和青铜时代卡约、辛店文化等在内的整个西北甘青古文化都跟古羌相关,其地域大致涵盖今甘、青、宁、陕。马家窑文化首先发现于甘肃临洮马家窑,其分布范围东起泾、渭河上游,西至黄河上游龙羊峡,北抵宁夏清水河流域,南达四川岷江流域。经济生活以农业为主,兼及狩猎。就出土的随葬品来看,以陶器为主,彩陶纹样主要是几何形花纹,线条为主,黑色为基调,图案精美,纹样丰富,多姿多彩。纵观中国彩陶史,继中原仰韶文化的彩陶衰落之后,马家窑文化的彩陶又延续发展数百年,将原始彩陶文化再次推向新高度,从而形成中国彩陶文化史上第二个高峰,其器物制作的精美至今让我们赞叹。考古成果表明,“”或“”字图案在马家窑文化类型那绚丽多彩的陶器上屡见,如乐都柳湾出土的陶器符号。对此类文化符号多有考察的饶宗颐便指出:“青海乐都柳湾墓地为黄河上游羌人原始文化之渊薮。自1974年至75年发掘,计齐家文化102座,半山类型144座,马厂类型318座……马厂型陶已收集之符号有50余种,以‘╋’‘━’‘’为最习见。”[18]

我在汶川博物馆看见的当地出土的西周时期蜀地青铜罍上,即有这种近似青海乐都柳湾彩陶“”字图案的四瓣旋转式圆形涡纹。在中国,类似图案亦见于新疆。该地区库鲁克塔格山兴地岩画中、昆仑山木里恰河岩画中均见有这种被研究者称为“氏族印记”的“”[19]。此外,东北地区小河沿文化陶纹中,在乌兰察布岩画和阴山岩画中亦见有此类图形,凡此种种例证甚多,不胜枚举。说起“”或“”,或认为该符号是佛教传入中华的产物。马家窑文化的时间为公元前3000年至公元前2600年。而众所周知,佛教创始人乔达摩·悉达多跟春秋时期儒家鼻祖孔夫子大致同时代。因此,把中华大地上早有的“”或“”字符号指认为来自印度佛教是欠妥的。在中国西部,岷江上游地区位于著名的民族迁徙大走廊上,新石器时代先民在此区域的活动留下了远古文化的斑斑足迹。在四川,从岷江、大渡河、雅砻江等流域出土的石器形质以及陶器风格来看,其跟甘、青地区的马家窑文化类型非常接近,由此可以推知西北氐羌先民早在原始社会后期已逐渐向四川阿坝地区迁徙。既然如此,在马家窑文化遗址中屡见的“”或“”作为民艺符号出现在川西北岷江上游藏羌族群中,便不奇怪;而在中国西北民族当中,以此古老的神圣符号作为跟家庭和家族相关的“氏族印记”,也很自然。

对于“”或“”,也有观点以为其跟人类古老的生殖崇拜意识相关,比如推测其为原始彩陶上“蛙纹”的变形,并从“多子”“多育”层面探讨先民的原始信仰。如此释义,亦不无道理;而从哺育生命这根本意义上看,其跟人类对太阳的崇拜也未必全然相左。常言道:“万物生长靠太阳。”文化人类学提醒我们,把生命养育与太阳崇拜联系起来,这在人类历史上同样是由来已久且广泛存在的。以研究性象征闻名的英国学者卡纳指出:“人类的崇祀,最原始的祈求,不外乎‘繁息’,而繁息与太阳是分不开的,所以生殖崇拜与太阳崇拜,永远勾连在一起。”又说:“人类最古老的一种生殖象征,便是一个简单的圆圈。它可能代表太阳。也可能是原始的玄牝的符号。”换言之,“生命与繁殖之源的太阳是圆的,这恰正是女性生殖器高悬天上最明显的征象”[20]。有论者也指出:对于先民来说,“在他们的心目中太阳是万物之源,是主宰世界的最高的神祇,也就是繁衍万物的生殖大神”,而“”纹正是作为“象征太阳和生殖的”母题反复出现在远古岩画和原始彩陶中。立足人类学的跨文化视野,就词语进行知识考古,可知“在阿尔贡魁(美国最大的印第安族)语中的‘Kesuk’(太阳)就是来自意为‘给以生命’的动词。在英文中太阳也正如其名字‘Sun’(生殖者)。如果说‘’纹是太阳的符号,那么,它同时也就是意指生殖的符号”[21]。生殖崇拜与太阳崇拜,均是人类信仰史上极古老的文化事实,具有强大的原型辐射力。再说,关于“女性太阳”的神话也见于秉持原始思维的先民以及后世诸多民族,如在川西北羌区,汶川威州流传的民间故事《太阳和月亮》讲上古洪水滔天,淹没了世间万物,仅仅留下聪明可爱的兄妹二人,“男的说他叫月亮,女的说她叫太阳”,他俩在天神木比塔止住洪水后,遵从天神嘱咐结合繁衍人类;理县蒲溪流传的民间故事《月亮和九个太阳》也讲,“原来,天上只有一个太阳和一个月亮。太阳是女的,月亮是男的”,女性的太阳怀孕后还“生了八个太阳儿子”……既然如此,人们把“”或“”的原型释义跟诸如此类不无神圣性的原始宗教信仰联系起来,是顺理成章的。

在中国西部藏羌彝民族走廊上,一个“”或“”字把川西北羌区同马家窑文化勾连起来,为多民族中国羌文化之贯通古今的研究提供了有趣例证。通过这个民俗符号,对之进行知识考古,可以透视原型语义、族群互动、地域关联和文化流播,获得丰富的信息。

注释:

[1]《汶川发现新石器时代遗址》,http://scitech.people.com.cn/GB/9509564.html,2009/06/19/16:55。顺便说说,考古学界通过选取甘肃临洮马家窑、东乡林家、武都大李家坪、临潭石门口、卓尼寺下川和四川马尔康哈休、茂县波西及营盘山等八个遗址出土的170件陶片标本进行化学元素分析,发现川西北彩陶标本的化学成分明显与当地出土的非彩陶标本不同,但与以高钙、高镁黏土制作的甘肃彩陶及非彩陶标本相似。由此看来,川西北出土的马家窑风格彩陶可能不是产于当地,而是在人群迁移过程中持续从北方输送进来的(参阅崔剑锋、吴小红、杨颖亮《四川茂县新石器遗址陶器的成分分析及来源初探》,载《文物》2011年第2期;洪玲玉、崔剑锋、王辉、陈剑《川西马家窑类型彩陶产源分析与探讨》,载《南方民族考古》第七辑,北京:科学出版社,2011)。该项研究为我们考察川西北羌族至今保存的族群迁徙记忆提供了旁证。

[2]吴均:《论甘青彩陶纹中卍形等符号的演变》,载《中国藏学》1993年第4期。

[3]何新:《诸神的起源——中国远古神话与历史》第9—10、4页,北京:三联书店,1986。

[4]参见拙著《城镇村寨和民俗符号——羌文化走访笔记》第10页,成都:巴蜀书社,2014。

[5]《四川黑水河流域民间歌舞——卡斯达温》第74页,成都:四川美术出版社,2007。

[6]参见徐中舒主编《甲骨文字典》第496页,成都:四川辞书出版社,2003。

[7]〔18〕饶宗颐:《符号·初文与字母——汉字树》第99—100、89页,上海:上海书店出版社,2000。

[8]《异体同音字与巫师的跛足之舞》,http://blog.sina.com.cn/s/blog_70f887a00102f5tj.html,2013/12/17。

[9]《羌族简史》第148页,成都:四川民族出版社,1986。

[10]《中国民族民间舞蹈集成·四川卷》第1147页,北京:中国ISBN中心,1993。

[11]参见索朗卓玛:《山巴寺的研究》,北京:中央民族大学硕士论文,2013年5月。

[12]《甘孜风情》第93页,甘孜藏族自治州文化局编,1999年12月。

[13]《藏族原始宗教》(资料丛编)第281页,四川藏族研究所编,1991年10月。

[14]《四川省汶川县姜维城新石器时代遗址发掘简报》,载《考古》2006年第11期。

[15]《羌族词典》第453、454页,成都:巴蜀书社,2004。

[16]尚民杰:《考古学与羌族史研究》,载《青海社会科学》1987年第3期。

[17]《中国大百科全书·考古学》第303页,北京:中国大百科全书出版社,1986。

[19]苏北海:《新疆岩画》第411页,乌鲁木齐:新疆美术摄影出版社,1994。

[20](英国)H·卡纳:《人类的性崇拜》第28、153—154、39页,方智弘译,海口:海南人民出版社,1988。

[21]孙新周:《中国原始艺术符号的文化破译》第90页,北京:中央民族大学出版社,1998。

(本文是教育部人文社科基金项目“民俗事象与族群生活——人类学视野中的羌族民间文化研究”[编号10YJA850023]的成果,文中照片除了注明出处者,皆为本人实地走访拍摄)

作者:教育部人文社科重点基地四川大学中国俗文化

研究所教授、中国艺术人类学学会常务理事