典型农业物料机械特性研究进展

2016-03-23王东洋姬江涛杨传华王世光

王东洋,金 鑫,姬江涛,杨传华,王世光

(1.河南科技大学 农业工程学院,河南 洛阳 471003;2.佳木斯大学 机电工程学院,黑龙江 佳木斯 154003;3 .中国农业机械化科学研究院,北京 100083)

典型农业物料机械特性研究进展

王东洋1,金鑫1,姬江涛1,杨传华2,王世光3

(1.河南科技大学 农业工程学院,河南 洛阳471003;2.佳木斯大学 机电工程学院,黑龙江 佳木斯154003;3 .中国农业机械化科学研究院,北京100083)

摘要:农业物料的机械特性不仅为农业生产、农业装备研发、工艺过程检测与控制等方面提供理论依据,而且其在一定程度上决定了农业新技术的发展方向。为此,以我国主要粮食作物(水稻、小麦、玉米)和重要经济作物(油菜、棉花)为对象,从生物力学、理论力学和材料力学角度,分析总结了作物关键部位机械特性的研究进展,并结合现有研究成果对物料机械特性的研究方向进行了展望。

关键词:农业物料;机械特性;研究进展

0引言

农业物料通常是指与工业工程直接相关的动物、植物、微生物等农产品及农业生产直接相关的一些生产资料(如种子、果实、茎秆等)。农业物料的种类不同,其机械特性也不同。农业物料的机械特性主要包括农业物料的基本物理特性、力学特性,以及某些特性之间的相互影响[1-2]。近几年,随着农业机械化和农业精细化的不断发展,国内外的不少专家学者对农作物的机械特性做了大量的研究。本文回顾了小麦、玉米、大豆、油菜和棉花典型农作物机械特性的研究进展,总结了研究中的问题,并对以后的研究方法提出了一些建议和展望。

1小麦机械特性研究

1.1小麦茎秆机械特性

小麦茎秆的弹性模量、剪切强度、弯曲强度极限、和抗拉极限等机械特性对小麦茎秆的抗倒伏性有显著影响。研究小麦茎秆的这些机械特性可为解决小麦茎秆倒伏和折断问题提供参考。因此,国内外的不少学者从不同的方面、运用不同的实验原理和方法对小麦茎秆的机械特性做了大量的研究。

梁莉等[3]运用生物学理论和研究方法,以不同生长期的小麦茎秆为实验对象进行拉伸、弯曲和剪切实验,全面研究了小麦茎秆生物力学性质与形态、生理指标的相关关系,得出了结论:①小麦茎秆材料的各生物力学指标与小麦茎秆形态、各生理指标有不同的相关度;不同生长期,不同品种的小麦其生物力学性质有较大的差异。②随着小麦的生长,茎秆含水率对茎秆各生物力学性能的影响逐渐减小。该研究为建立实用的生物力学评价体系奠定基础。运用生物力学性质指标评价茎秆,可指导农艺和发展农业新技术。

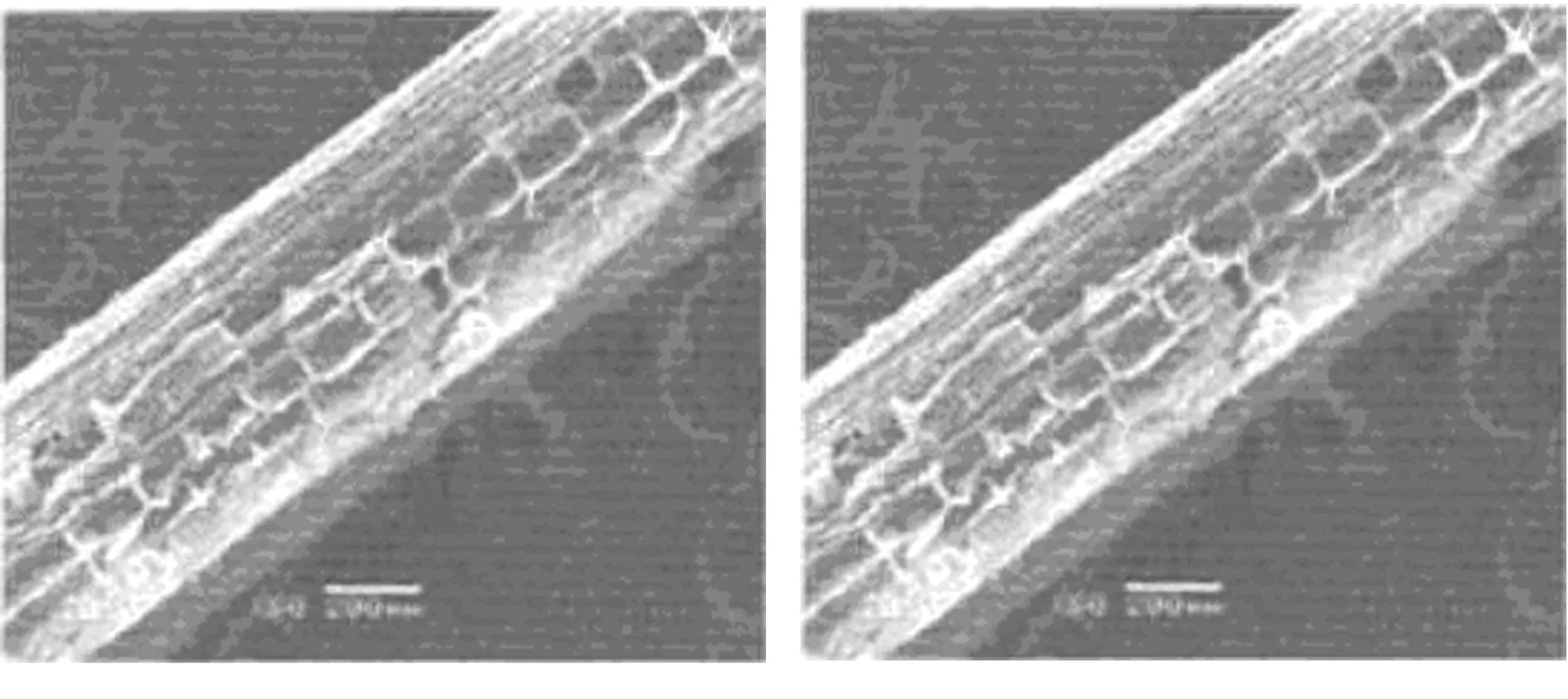

王秀娥等[4]运用复合材料力学理论,从微观组织结构入手,揭示小麦茎秆宏观力学性能与微观组织之间的内在关系,测定了小麦成熟期茎秆的力学性能(小麦茎秆的抗拉强度为30.36~52.65MPa,弹性模量为1.14~2.05GPa),研究了茎秆轴向拉伸和压缩应力-应变规律;试验观察了茎秆的微观组织结构,得到了茎秆扫描电镜下的解剖构造图像(见图 1);分析了小麦茎秆承载能力与微观组织结构的相互关系,建立了茎秆横截面的力学模型。研究发现:小麦茎秆是一种典型的多相、筛状、不连续、不均匀和各向异性的复合材料,茎秆具有较高的强度和良好的弹性,其承载能力取决于机械组织的厚度、维管束的数量及各组织及其细胞之间的连接形式和连接强度。小麦茎秆力学性能与微观组织之间内在联系为茎秆回收利用及开发新型天然材料提供了参考。

袁志华等[5]运用三点弯曲试验方法,研究了小麦茎秆力学特性与氮、磷、钾含量之间的关系,以周麦18号、温麦6号、矮抗58号、郑麦9023为材料,在孕穗期,测试了第2、3、4节间去鞘茎秆的抗弯刚度、弯曲强度、弹性模量、惯性矩等力学特性,以及氮、磷、钾含量。运用灰色系统理论和统计学原理,对力学特性与氮、磷、钾含量之间的关系进行定量分析。研究结果表明:孕穗期,弹性模量、惯性矩、弯曲强度在品种之间的差异显著;惯性矩与钾/氮含量比值的关联度最大;在一定范围内,惯性矩与钾/氮含量比值成正相关。这一理论为小麦精准施肥,增强茎秆抗倒伏性能,提高籽粒产量提供参考依据。

(a) 横截面 (b) 纵截面

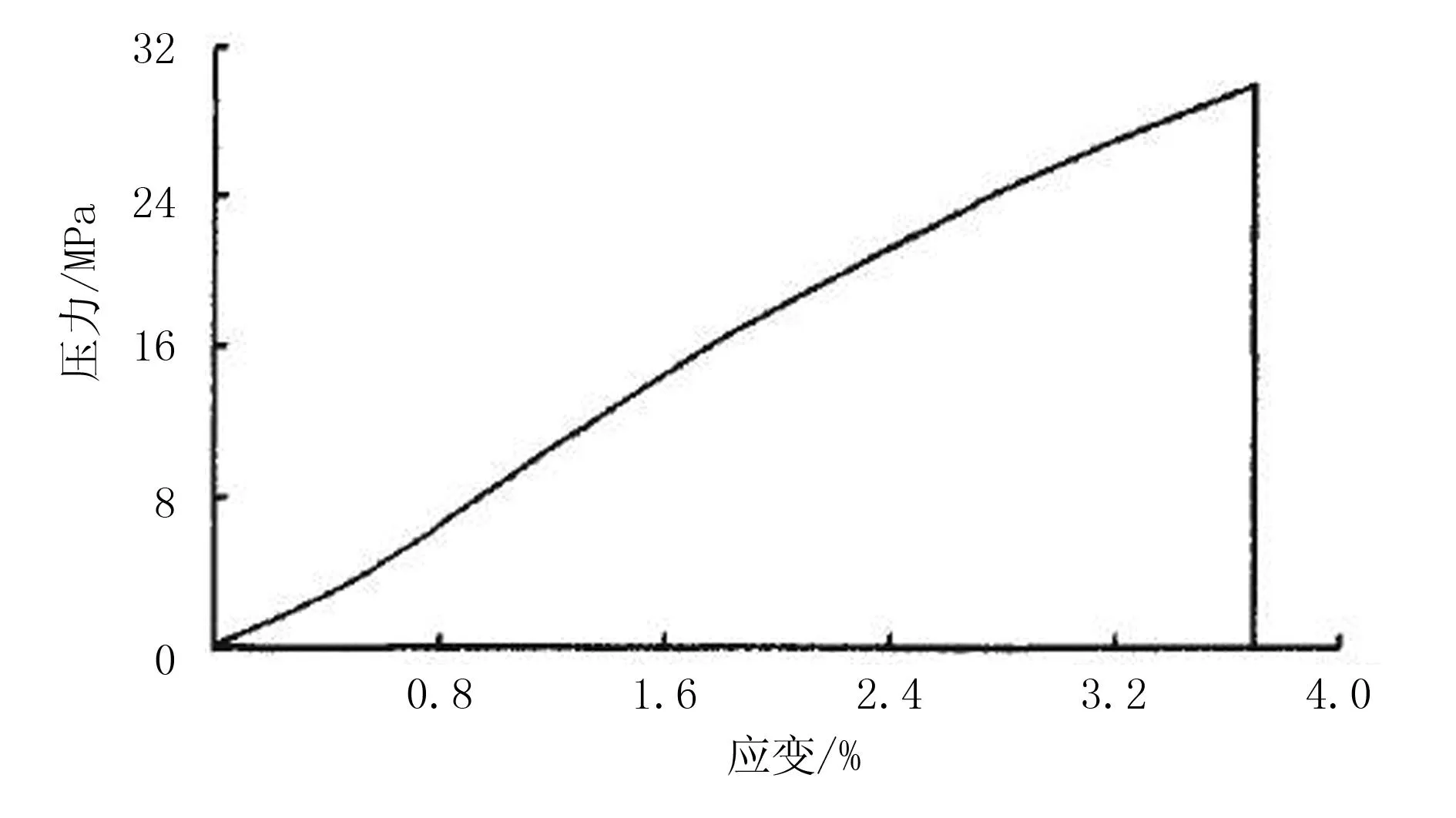

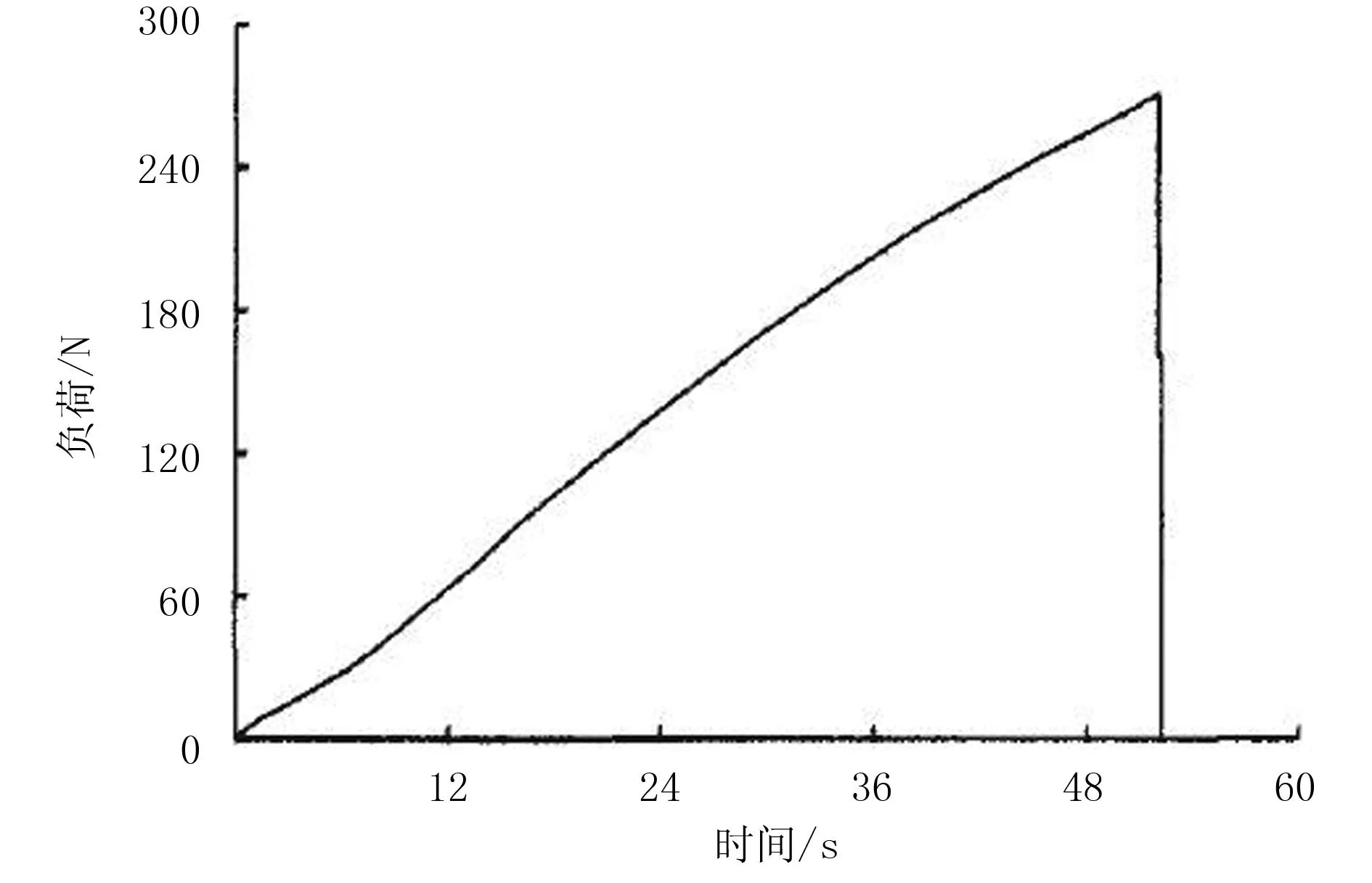

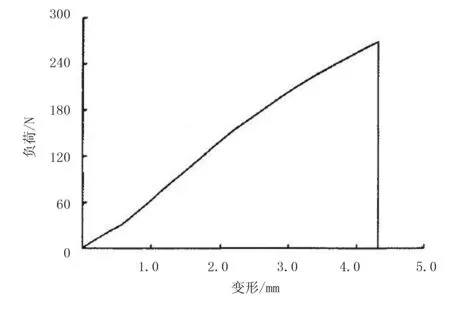

赵多佳等[6]对不同节和不同含水率小麦茎秆的抗拉性能进行对比试验,分析拉力和应力、应变之间的力学特性及应力—应变的变化规律(见图 2和图 3)。经过多次测量,求取了小麦茎秆的弹性模量和强度极限平均值的大致范围(自然干燥状态下分别为3 577.5MPa和78.0MPa,含水率51.3%时分别为1 278.2MPa和64.6MPa),为增强小麦茎秆的抗倒伏性提供了科学依据。

图2 小麦茎秆应力—应变曲线

图3 小麦茎秆负荷—时间曲线

图4 小麦茎秆负荷—变形曲线

胡婷等[7]以京东8号小麦茎秆为研究对象,依据风力学原理,运用四点弯曲实验方法对小麦茎秆进行了弯曲实验,建立了小麦茎秆双层复合材料的有限元模型;对倾倒力实验进行了数值模拟,研究了几何和物理参数对抗倒伏性能的影响并得出了小麦茎秆抗弯综合系数α为

(1)

式中D1—第1茎节直径;

t1—第1茎节处的壁厚;

D2—第2茎节处的直径;

t2—第2茎节处的壁厚;

L1—第1茎节茎长;

L2—第2茎节茎长。

1.2小麦根系机械特性

小麦的根系在生长的过程中主要受到两个方面的外力:一是在锄草、施肥、浇水和收割等田间管理过程中,由于人工或机械原因,必然会引起土壤状态的变化,根系可能受到挤压、剪切或弯曲;二是根系自身在发育伸长过程中,会受到土壤在各个方向的阻力。这些外力,对小麦生长和产量形成过程具有重要影响。因此,许多学者就小麦的根系特性等方面进行了研究。

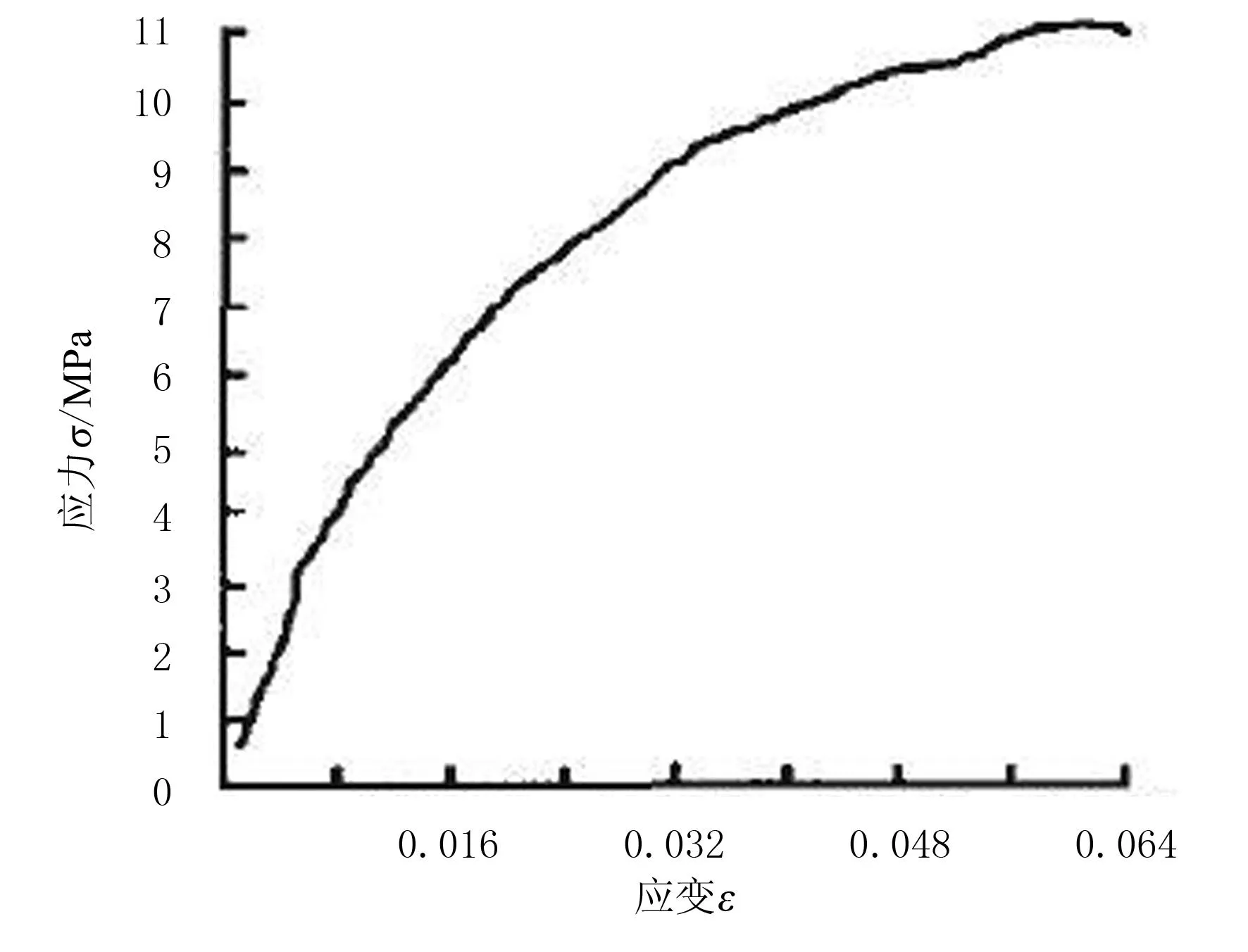

郭维俊等[8]以成熟期小麦根系为研究对象,运用材料力学原理对小麦同一根系、不同部位的初生根和次生根进行了拉伸对比实验。通过实验得到了根的应力-应变规律(见图5),测得小麦初生根和次生根的强度极限分别为21.21~57.25MPa和3.08~13.07MPa,并依据微观组织结构建立了小麦根的横截面的力学模型。通过观察和实验,发现小麦根是一种典型的多相、筛状、不连续、不均匀、各向异性的符合材料,根具有一定的强度和良好的弹性,其承载能力取决于机械组织厚度、维管束数量及各组织及其细胞之间的连接形式和连接强度。该研究提供了进一步认识小麦特定生长期根系与土壤相互作用力学原理的依据。

图5 小麦根拉伸应力-应变曲线

胡军成等[9]以小麦不同类型根系在植株不同节位的拓扑关系和不同类型根系几何结构随生物进程的动态变化为研究目的,基于小麦根系实验,研究不同结构单元小麦根系的拓扑结构关系及形态结构的动态变化规律,建立了根系拓扑结构及形态的模型和根系伸长过程线性方程式(2)和根系总长度方程式(3),对模型的敏感性进行了验证性实验分析。通过分析发现:不同生育时期小麦总根长和根系数量的均方差与相对误差分别为370.68cm和1.27个,相对误差分别为0.27和0.16,模拟值和实验观测值之间具有较好的一致性和符合度。根系生长形态模型的建立对提高小麦水分和养分的吸收利用率和耕生长期小麦的耕作管理方式提供参考。则在

(2)

(3)

其中,GDD(growing degree-day)表示生长度日(℃·d);RLGDDm×n×o×p(root length at GDD)表示第m分蘖第n节位第o条1次分枝上第p条2次分枝在GDD时的长度(cm);RLMAXk表示k次分枝根的最大长度(cm);RPAm×n×o×p(relative physiological age at GDD)表示第m分蘖第n节位第o条1次分枝上第P条2次分枝在GDD时的相对生理年龄(℃·d);GDDFLRk(growing degree-day reaching final root length)表示为k次分枝根类定长时所经历的生长度日(℃·d);TRLGDD(total root length at GDD)根系总长度(cm);k表示分枝级数。

2玉米机械特性研究

2.1玉米秸秆的机械特性

玉米秸秆的主要力学性能指标包括:抗剪、抗弯、抗压、弹性模量及强度极限等,运用材料力学和工程力学等其它的基本理论和基本方法,研究玉米秸秆的抗剪、抗拉和抗压的机械特性问题,为玉米秸秆材料的工业利用开发提供必要的实验数据和理论依据,并可为玉米收获及其秸秆的加工机械的研发与设计提供有价值的参考。

高梦祥等[10]以自然条件下未受雨淋、通风堆放的玉米秸秆为试验材料,以茎叶含水率、叶鞘含水率、茎秆直径、茎秆含水率,以及叶鞘所处茎秆的部位为试验因素进行了正交试验。对玉米茎秆的茎叶连接力、叶鞘的抗拉特性和茎秆、叶鞘的冲击特性进行了测试,试验测得茎叶连接力为0.7~16N,茎秆的叶鞘抗拉力为3~12N,叶鞘的抗冲击能量为0.5~3.8J,茎秆抗冲击能量为2.3~42.8J。通过分析试验数据得出结论:①茎叶连接力与叶鞘所处茎秆部位、茎叶含水率密切相关;②叶鞘不同方向上抗拉力不同,横向抗拉力为0.6~5.5N,纵向是横向的2~4倍,并与叶鞘的含水率密切相关;③叶鞘与茎秆的抗冲击能量与叶鞘含水率、茎秆含水率、茎秆直径及茎秆的保存方式密切相关。该实验结论可为研究玉米茎叶分离设备的研究提供参考。

陈艳军等[11]以简支梁和悬臂梁为理论依据,设计了玉米茎秆弯曲强度和弹性模量测定仪,以抗倒伏性为评价指标,对5种不同玉米品种的秸秆进行了力学性能测试。结果表明:①对于不同品种的玉米茎秆,当弯曲强度减小时,其抗倒伏性能降低;②玉米茎秆的抗倒伏性随着茎秆的弹性模量的降低而降低;③不同玉米品种的抗倒伏能力与其弯曲强度和弹性模量均呈正相关关系。

于勇等[12]以玉米秸秆不同部位的含水率为研究对象,以最大拉伸力为试验参数,通过把整株玉米茎秆分成5段,对含水率不同的不同段的茎秆进行了拉伸特性试验。试验结果表明:①玉米茎秆同一部位的最大拉伸力随着含水率的提高而下降;②在相同的含水率下,不同部位的玉米茎秆的最大拉伸力值存在较大差异,越接近根部,最大拉伸力值越大;③玉米茎秆不同部位对其最大拉伸力的影响,大于含水率的影响。这一研究对指导玉米的种植管理和玉米茎秆回收利用的设备的研发具有指导意义。

吴之岳等[13]利用当年自然风干的玉米茎秆为试验材料在自制的秸秆切碎试验台上对两端自由支撑的玉米秸秆的切断功耗和切断速度进行了三因素(切割方式、受切根数、含水率)两水平(切割速度、切割功耗)正交试验,对各种因素进行了定量分析。分析表明:切割方式对切割速度的影响最大,受切根数影响切断功耗最显著。针对秸秆、根茬切碎机的设计要求和实际切割条件,对受切根数进行了单因素试验,分析了切断速度和切断功耗的变化趋势,试验测得了在两端自由支撑条件下保持13.6mm/s的切割速度,完全能切断双根玉米秸秆。研究为玉米的收获和秸秆粉碎机械的设计提供了理论的参考。

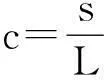

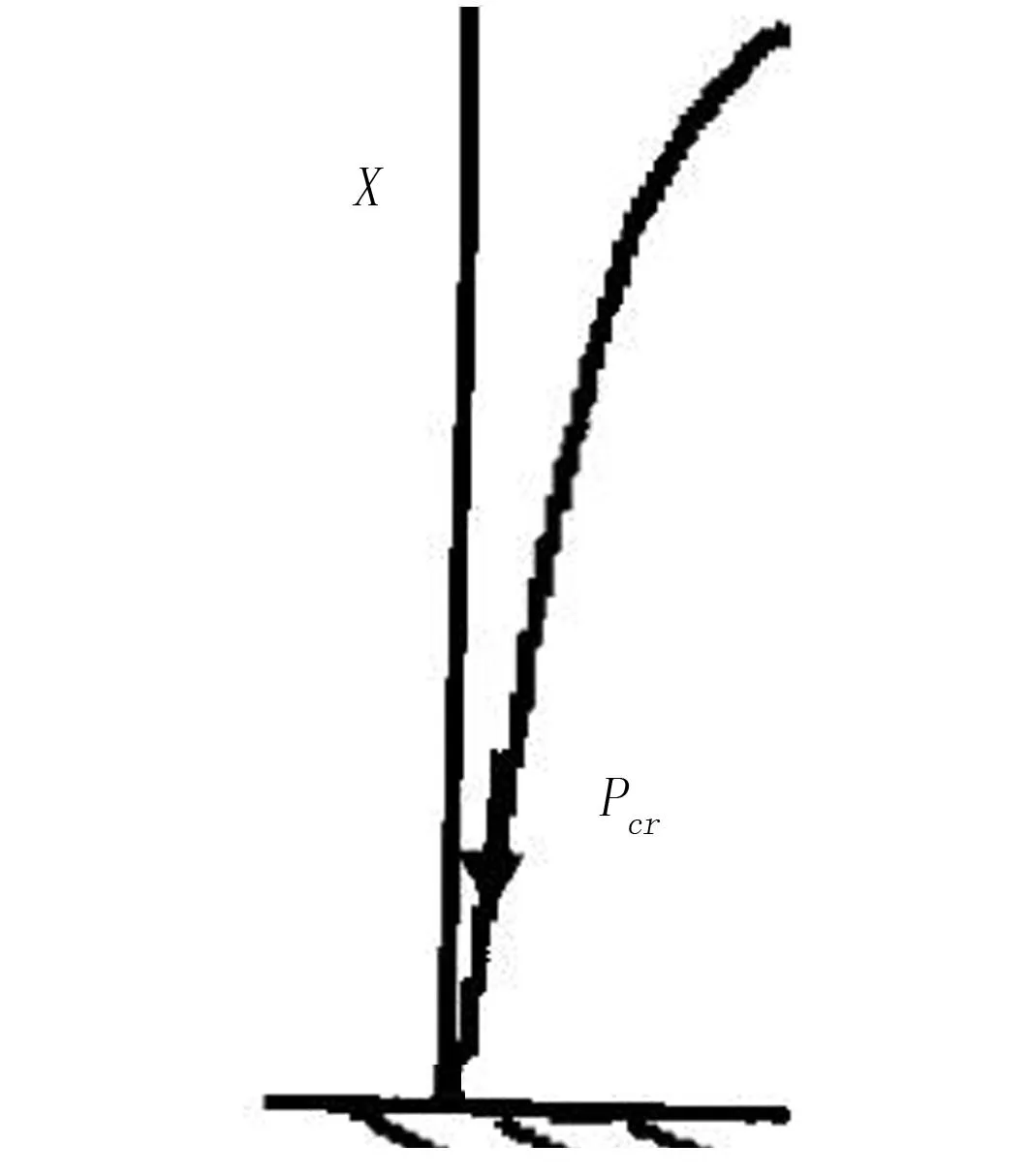

袁志华等[14]从力学角度利用势能驻值原理研究了玉米秸秆的抗倒伏特性,建立了玉米植株的简化力学模型(见图 6),得到了整株玉米抗倒伏性状的参数关系式,根据式(4)可得出结论:①茎粗系数(茎粗/茎高)值越大,茎秆越不易倒伏;穗高系数(穗高/茎高)值越小,茎秆越不易倒伏;增大茎粗系数,减小茎高系数可以提高玉米植株的抗倒伏性。②茎秆的截面惯性矩越大,越不易倒伏;在截面积相同的情况下,空心秆比实心秆的截面惯性矩大,培育出空心秆的玉米,可进一步增强玉米的抗倒伏能力。研究为培育抗倒伏玉米新品种和玉米的田间管理方法的发展提供了新的理论基础。式(4)为

(4)

(a) 玉米植株的简化 (b) 玉米植株倒伏的临界

曹玉等[15]以秸秆切割功耗、秸秆切割力为评价标准,以切割速度、切刀与秸秆相对位置和定刀形式为影响因素进行了玉米秸秆切割过程的正交试验。研究发现:①切割速度越大,峰值切割力和切割功耗越小;②定刀形式对玉米植株的切割功耗和切割力的影响很大;③在同样的切割速度下,单定刀片所需的切割功耗要远远大于双定刀片;④当切割速度一定,削切角在20°左右时,峰值切割力和切割功耗比横断切和其它削切角度时都小,且切割性能较优。这一研究,为确定秸秆切割装置的设计提供了参考。

李耀明等[16]为了探究切割角、切割速度、切割位置、茎秆外皮和节点等因素对切割力及功耗的影响,利用自制摆切式茎秆切割试验台,采用悬臂梁称重传感器、高频数据采集卡和LabVIEW软件组成的测试系统对玉米茎秆进行了切割力学性能影响因素实验。实验结果表明:①峰值切割力和切割功耗随着切割速度的增大和切割位置的增高而减小;切割速度为1.7和2.2m/s时,峰值切割力和切割功耗比切割速度为1.1m/s时降低了24.1%和39.3%。②当切割速度一定时,切割角为20°左右时,切割性能较好。③峰值切割力和切割功耗随着在节点处比在节间增加56%,外皮所需切割力占63%~83%。该研究对降低功耗及机器磨损,提高收割机的作业效率具有重要意义。

陈争光等[17]以玉米茎秆皮的拉伸和剪切特性为目标,以抗拉强度和剪切强度分别作为拉伸和剪切实验的评价指标,以含水率和取样高度为抗拉强度的实验因素,含水率、取样高度和剪切速度为茎秆抗剪强度试验因素进行了二次回归正交旋转实验。实验结果表明:①含水率对玉米茎秆皮的抗拉强度影响显著,玉米茎秆皮的抗拉强度随着取样高度的增加而减小,在含水率为30%、玉米茎秆下部稍偏上的位置的茎秆皮的抗拉强度最大,达到67.2MPa。②取样高度对玉米茎秆皮的剪切强度的影响不显著,含水率和剪切速度对玉米茎秆皮的剪切强度影响较显著。当含水率较高时,玉米茎秆皮的剪切强度随剪切速度的提高而提高,最高值可达18MPa。该研究为玉米秸秆皮穣叶分离机械的设计和参数优化提供有价值的理论参考。

2.2玉米根系的机械特性

玉米根系的力学特性和形状等机械特性影响着玉米植株地上部分的生长发育状况。因此,研究玉米根系对提高玉米产量和抗倒伏意义重大。

郑朝元等[18]从植物根系原位固土机理入手,采用自制的剪切箱和锚杆拉力机对玉米根系在10cm和20cm两个深度和空地样方的固土能力进行了原始测定比较。测定结果表明:施加相同载荷时,两种深度空地样方位移大于有根玉米样方;20cm深度样方位移为4个样方中最小,即作物扎根越深,达到剪切分离样方特征点所需的载荷越大。该方法直接量化测定玉米根系的固土能力,为农业水土保持领域开展水土保持评价提供了有效的理论依据。

袁志华等[19]以材料的拉伸力学特性为依据,对玉米根系的拉伸特性进行了测试,测取了豫单5766和浚单18两个玉米品种不同直径根系的最大拉力及抗拉强度,分析了玉米根系的拉伸特性。测试数据表明:在根系受拉后的初始阶段,拉力变形线为直线,外皮破裂后,拉力变形线为曲线,其变形属于非线性变形;玉米根系的抗拉强度不仅与品种有关,还与根的直径的大小有关;不同品种的抗拉强度不同;同一品种,直径越大,抗拉强度越小。这一研究为玉米育种和玉米根茬破碎机械设计提供了理论的支持。

3水稻茎秆机械特性

水稻茎秆的机械特性一直是众多学者的研究对象。目前,国内外是许多专家对水稻秸秆的机械特性进行了深入的研究。

H.Tavakoli等[20]利用伊朗广泛种植的两个水稻品种的秸秆进行了水稻秸秆力学的研究,并对两个品种水稻力学特性进行了分析对比。对比发现:两个品种的水稻在力学特性上有显著差异;同一品种水稻,其剪切强度和弹性模量都随着取样高度的增加而减小。这一研究成果对水稻的收获、脱粒和加工机械的设计提供了理论参考。

姜元华等[21]以杂交籼粳稻为研究对象,选用杂交粳稻、常规粳稻和杂交籼稻为对比参照对象在机插条件下进行了不同品种水稻茎秆的力学特性对比实验;运用质构特性分析方法测定了茎秆的载荷-时间,穿刺-时间特征。根据测得数据评价了4种类型水稻品种的抗倒性差异,抗倒伏性:籼粳杂交稻﹥杂交粳稻﹥常规粳稻﹥杂交籼稻。同时,从理化角度对其差异的形成机理进行了初步的探索,明确了机插条件下籼粳杂交稻具有较强的抗倒性能。研究结果为机械化抗倒栽培提供理论依据与技术支撑。

向波等[22]从力学角度出发,选取5个田间表现抗倒性较强的品种,测量了早晚稻秆节间的弹性模量和拉伸强度极限,以及不同时期干物质量,并做了显著性测验和多重比较,同时做了相关性状的相关分析。结果表明:不同品种茎秆同一节间的弹性模量和拉伸极限强度存在差异,差异显著性受品种的遗传特性、节间位置和发育时期影响;节间横实截面积、节间茎粗、节间茎壁厚与节间拉伸强度极限、弹性模量存在负相关。这一研究对提高水稻茎秆力学性质有重要的意义。

段传人等[23]从材料力学方面入手,通过比较高、中、矮和杂交典型水稻品种茎秆的细观机构,测定了水稻茎秆的拉伸强度极限和弹性模量,分析其细观结构和力学性能的关系,认为水稻茎秆是典型的生物复合材料,有着优良的力学性能,能起到支撑和抗倒伏的作用。研究结果表明:中秆类型水稻茎秆的结构更为合理,拉伸强度极限和弹性模量最大;其大、小维管束目最多,茎粗、茎壁厚中等,抗倒伏能力最强。研究结果为高产抗倒伏水稻品种的育种提供了参考。

袁志华等[24]利用力学理论和方法,建立了水稻茎秆的力学模型,根据建立的模型,分析了典型风载荷对水稻茎秆的影响。综合风、雨、土壤、茎秆性状等各种因素,给出了水稻茎秆抗倒伏的各种性质参数的关系式(抗倒伏力矩M*,风和茎秆自重产生的力矩M),此关系式可对水稻茎秆的抗倒伏能力进行综合评价和预测,为水稻作物的田间管理提供理论依据。

(5)

(6)

其中,m为稻穗的质量;m*为茎秆单位长度质量;L为稻穗长度;L1为水稻茎秆土上部分长度;μ为土壤的摩擦因数;γ为土壤容重;h为茎秆在土中的深度,θ为根须与茎秆根部的夹角;α为根须长;P0为风力载荷;E为茎秆弹性模量;I为截面惯性矩。

杨惠杰等[25]从生物力学和分子角度研究了水稻茎秆性状与抗倒性的关系,以16个超高产水稻品种为对象进行了正交试验,并给出弯曲力矩和倒伏指数计算公式:弯曲力矩=节间基部至穗顶长度(cm)×该节间基部至穗顶鲜重(g),倒伏指数=弯曲力矩÷抗折力×100%。试验结果表明:茎秆较粗可孕育较大穗子;茎秆贮藏物质对籽粒发育有积极作用;茎秆的抗折力与茎秆贮藏的干物质量和秆壁厚度呈显著相关;倒伏指数与株高、弯曲力矩呈显著正相关,与秆壁厚度和抗折力呈负相关。

4棉花茎秆机械特性

棉花茎秆机械特性研究可为解决我国目前使用的棉秆收获机械存在收获效率较低,漏拔率和拔断率较高,不能实现收获、集堆和捆扎联合作业等问题提供理论支撑。

沈茂等[26]依据生物力学理论,利用RGM-3005微机控制全数字化电子万能材料试验机对收获期含水率为25%的棉秆底部不同段位茎秆进行了拉伸、压缩和弯曲试验,测得最大抗拉强度为59MPa,最大抗压强度为18MPa,最大抗弯强度为50MPa。实验数据所得到的拉伸载荷-位移曲线、压缩载荷-位移曲线和弯曲载荷-位移曲线及其变化规律可以为棉秆收获机械的起拔方式和起拔机构的设计提供理论依据和技术参数。

王艳云等[27]选用不同节间、不同含水率为影响棉秆轴向弹性模量和抗压强度的主要因素,利用电子万能试验机对棉秆进行了轴向压缩实验研究。实验结果表明:棉秆在相同加载速率、不同节间、不同含水率条件下,其轴向弹性模量与抗压强度不同;棉秆的节间位置、含水率对弹性模量和抗压强度的影响显著;干棉秆的弹性模量与轴向抗压强度明显高于湿棉秆,而弹性模量与轴向抗压强度受节间影响。

李怡等[28]探讨了土壤、棉秆直径、起拔角度等因素对棉秆起拔阻力的影响,基于虚拟仪器技术,设计了一套棉秆田间起拔力实时测量系统,并以土壤含水率、棉秆根部直径、起拔角度、起拔线速度为影响因素,进行了棉秆起拔阻力测量单因素实验。实验结果表明:土壤含水率对棉秆起拔力存在显著影响,棉秆起拔力随棉秆根部直径增大而增大。对起拔角度和起拔线速度的回归分析表明:起拔角度对棉秆起拔力存在显著影响,起拔线速度对棉秆起拔力的影响受土壤条件差异影响;在土壤含水率较低时,起拔线速度对起拔力影响显著。采集的数据可为棉秆收获机械提供参考,合理选择棉秆收获机械起拔角度,有利于减少动力消耗、提高生产效率。

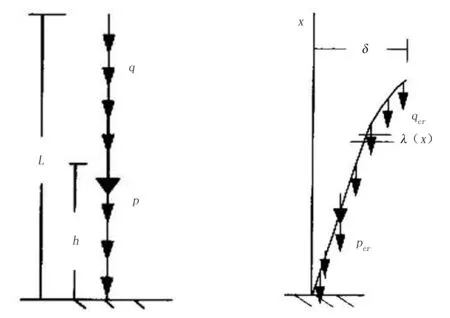

沈晓阳等[29]根据制浆造纸双螺旋磨浆机优化设计需要,利用电子万能试验机对棉秆茎秆进行了顺纹压缩、横纹压缩和横纹剪切实验。通过实验获得棉秆茎秆应力-应变的有关规律(见图 7)和强度极限。

棉秆顺纹压缩在弹性阶段应力应变呈线性关系,平均强度极限为21.26MPa,弹性模量为2 082.65MPa;横纹压缩的强度极限仅为顺纹压缩的12.70%,两者的比例与木材接近;横压弹性模量为124.0MPa;棉秆横纹剪切的强度极限约为顺纹压缩的76.55%。此实验数据可为棉秆收获机械提供参考。

图7 棉秆茎秆顺纹压缩应力-应变曲线

5油菜机械特性

5.1油菜茎秆机械特性

目前,实现油菜生产机械化的关键环节在于机械化播种和收割。切割是油菜收割的主要工序,油菜植株下部茎秆粗壮且坚韧,不易割断,切割过程中,切割器对油菜茎秆冲击作用引起茎秆振动导致角果炸裂损失严重,因而油菜收割机的割台损失在总损失中占很大比例[30]。为此研究油菜茎秆的机械特性,具有重要意义。国内外对油菜茎秆机械特性的研究较多。

吴明亮等[31]以茎秆力学特性参数和切割力的主要影响因素为研究对象,选择切割方式、茎秆切割位置、切割速度和切割刀片形式为主要影响因素在自制切割试验台上进行了单因素和多因素,切割力测试试验。单因素试验结果表明;切割方式以滑切最为省力;切割速度和切割位置对切割力影响最大,切割速度越大,切割位置离地面越高,切割力越小;锯齿形刀的切割力比光刀的切割力要小。多因素试验结果表明:切割位置离地400mm、切割速度为200mm/s,采用锯齿形刀滑切的方式,切割力最小。研究结果为设计工作效率高、性能可靠的切割结构提供了理论依据。

罗海峰等[32]为了提高油菜分厢收获的适应性,从油菜茎秆物料特性出发,研究油菜在分厢收获过程中受到侧向挤压是所表现出的抗挤压物理特性。为了获取合理的挤压位置、挤压角度和挤压力大小等工作参数,选取偏移量和挤压力大小为测试指标,对油菜茎秆直径大小、挤压部位离地高度、挤压偏角及油菜成熟度等进行了单因素试验。试验结果表明:茎秆直径、挤压部位离地高度、挤压偏角、成熟度等对挤压力和偏移量影响显著。以回弹比和单位挤压力为评价指标,对挤压部位离地高度、挤压偏角、油菜成熟度等进行正交试验。结果表明:挤压偏角为30°、离地高度为600mm, 中等成熟阶段的茎秆挤压效果好, 回弹比小于20%,单位挤压力低于0.25N/mm。研究为油菜分厢成行作业机械提供了设计依据。

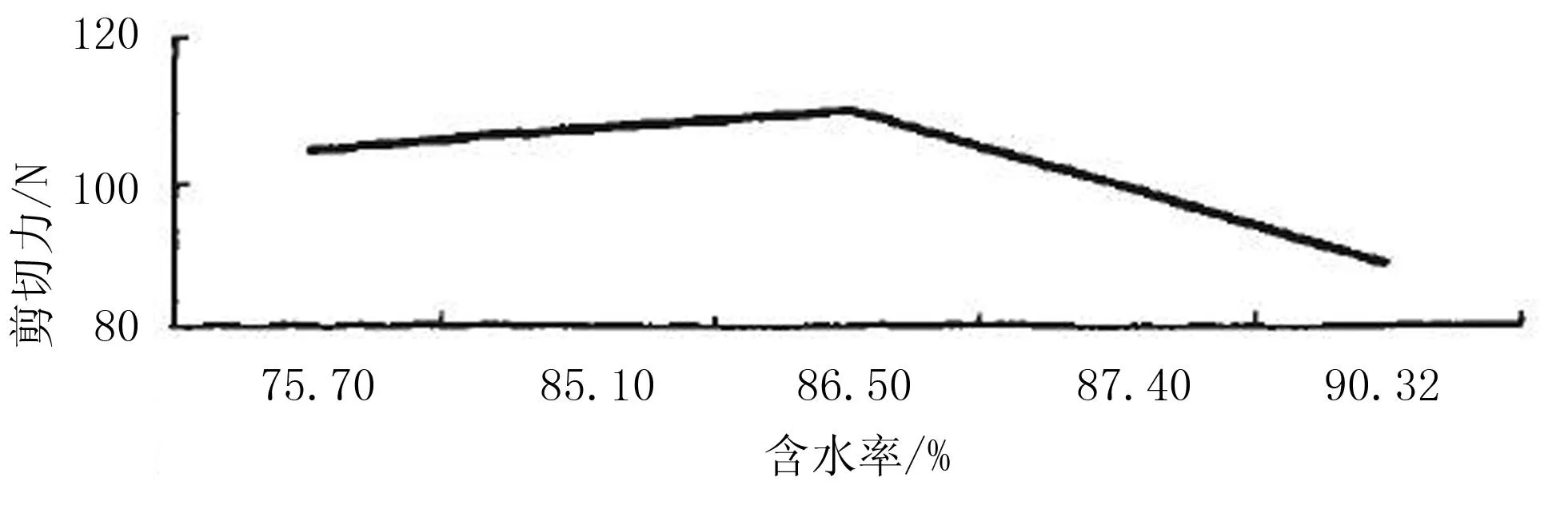

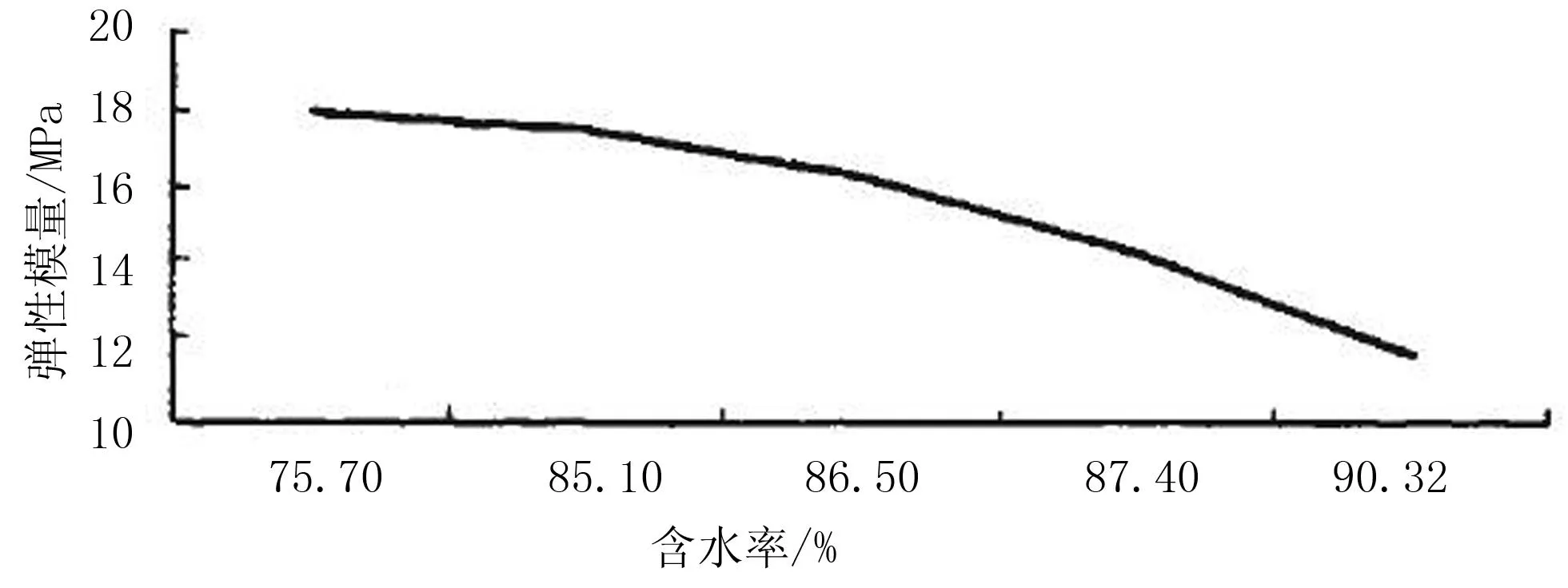

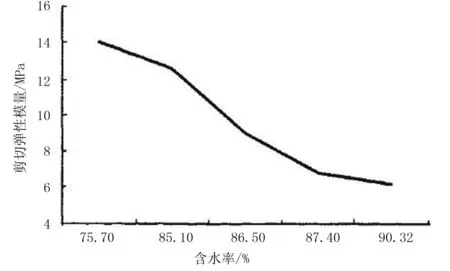

刘兆朋等[33]采用经典力学测试方法,以“湘杂油743”成熟期茎秆为试验材料,分别测定了其弹性模量、剪切弹性模量及剪切力。实验测得:成熟期油菜茎秆弹性模量为160MPa,剪切弹性模量为11kPa,第1分支处的最大剪切力为115N。同时,得到了弹性模量、剪切弹性模量和剪切力随含水率变化的趋势(见图8~图10),最大剪切力随含水率的减小,先增大后减小,最后稳定在115N左右;弹性模量和剪切弹性模量随茎秆含水率的减小而增大。研究为设计高效、低耗油菜联合收割机切割装置提供理论依据。

图8 最大切割力随含水率变化曲线

图9 弹性模量随含水率变化曲线

图10 剪切弹性模量随含水率变化曲线

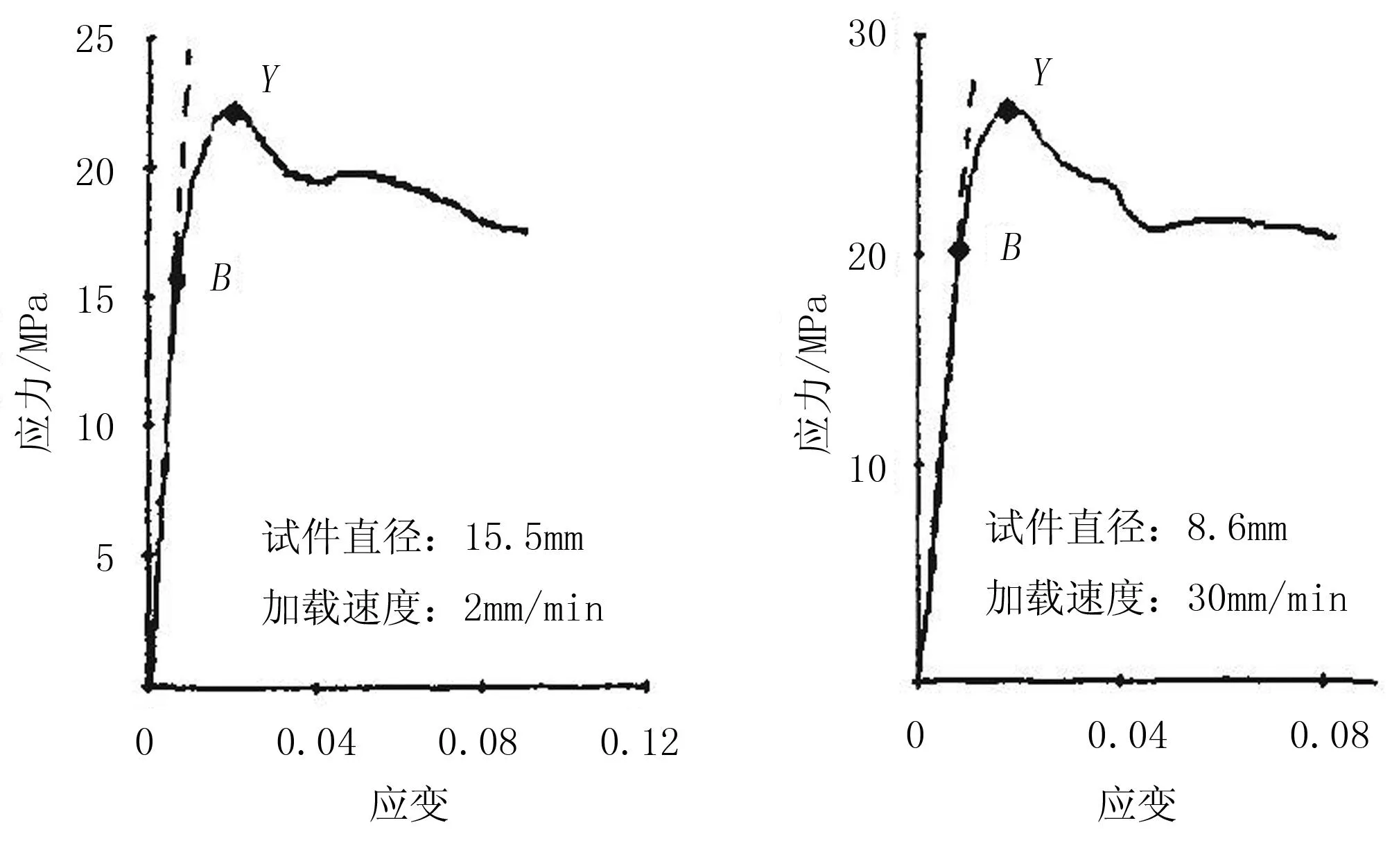

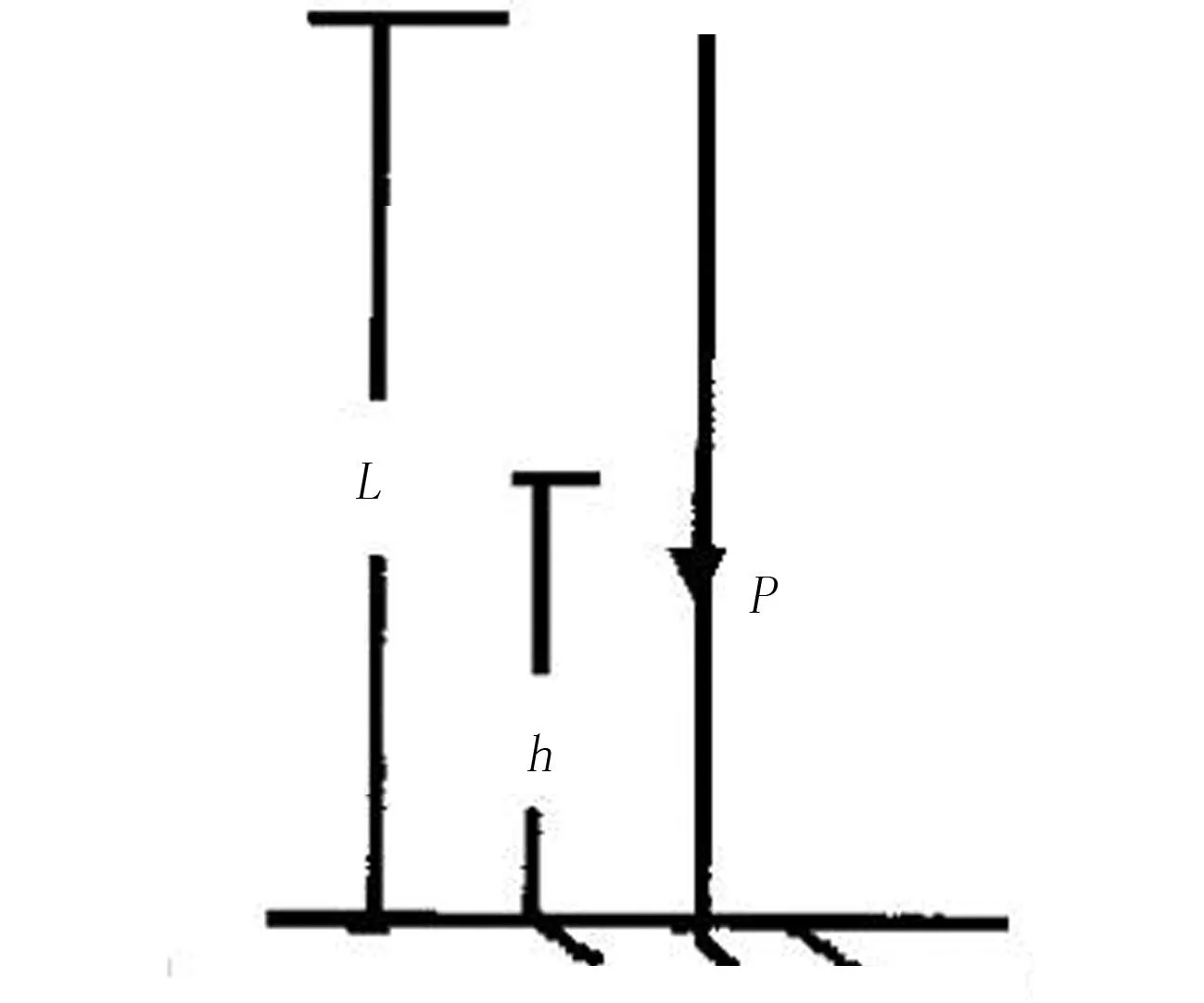

田保明等[34]从力学角度研究了油菜茎秆的抗倒伏性,建立了油菜植株的力学模型(见图11、图12),给出了油菜茎秆抗倒伏的参数关系式,如式(7)和式(8)所示,并对油菜的抗倒伏能力进行了综合分析和评价。分析表明:对于同一油菜品种,油菜茎秆系数小、弹性模量大,且抗倒伏能力强。则有

(7)

(8)

5.2油菜角果抗裂角性

油菜收获时的裂果现象容易给生产造成严重损失。所以,油菜角果的抗裂角力研究对多选育耐裂品种,增强油菜品种的抗落粒性,提高生产效率具有重要意义。

文雁成等[35]利用随机碰撞测试方法,对甘蓝型油菜品种进行了抗裂角指数测定。结果表明:油菜角果抗裂角性主要由品种的遗传特性决定,但受环境条件影响;分析显示,抗裂角指数与角果密度呈显著负相关,与角皮厚度、角果长度、角果宽度、角粒数呈显著正相关,但系数较小。研究为油菜的育种提供了理论参考。

图 11 油菜茎秆简化模型

图12 油菜倒伏的临界平衡状态

朱俊奇[36]通过悬空压裂油菜角果的方法在WDW-300型万能实验机上对不同品种的油菜角果进行了抗裂角性的试验,测得28个油菜品种的角果抗裂角力范围为0.898~3.035N。同时,分析了油菜品种、角果大小、角果含水率等因素对油菜角果抗裂角力的影响:油菜品种、角果尺寸、成熟度、含水率均对角果抗裂角力产生影响,角果尺寸大时其抗裂角力大,成熟度越高含水率越低的油菜角果,其抗裂角力较小,越容易破裂。

谭小力等[37]采用拉裂法定量测定了油菜角果的开裂力。结果表明:甘蓝型油菜角果的开裂力在0.77~3.7N之间,裂角性存在很大的遗传变异。研究结果证实了在甘蓝型油菜中选育适宜于机械化收获的耐裂角油菜品种是可行的。

6结语

农作物物料机械特性研究对新农艺的推广、农业机械装备开发与研究,以及推动我国农业机械化具有重要意义。

近几年来,国内外的学者从生物力学、材料力学、理论力学和微观组织学等方面对小麦、玉米、水稻、油菜和棉花的根系和茎秆的机械性能的研究,目前的研究多是从单一理论方面进行研究,鲜有把多种理论和方法结合起来进行的研究。

未来对农作机械特性的研究应把生物力学、组织结构学、宏观力学、材料学及微观力学结合起来,运用系统研究理论和先进仪器技术(如高速摄影成像技术与数值模拟技术)对农作物机械特性进行研究。

参考文献:

[1]姜瑞涉,王俊.农业物料物理特性及其应用[J].粮油加工与食品机械,2002(1):35-37.

[2]赵学笃,陈元生,张守勤,等.农业物料学[M].北京:机械工业出版社,1987.

[3]梁莉,郭玉明.不同生长期小麦茎秆力学性质与形态特性的相关性[J].农业工程学报, 2008,24(8):131-134.

[4]王芬娥,黄高宝,郭维俊,等.小麦茎秆力学性能与微观结构研究[J].农业机械学报, 2009,40(5):92-95.

[5]袁志华,李英骏,鞠阳,等.小麦茎秆力学特性与氮磷钾含量的关系[J].应用基础与工程科学学报, 2010,18(6):967-973.

[6]赵多佳,郭维俊,宋言明,等.小麦茎秆抗拉性能研究[J].安徽农业科学, 2008,36(14):5837-5838,5841.

[7]胡婷.小麦茎秆抗倒伏的力学原理探讨[D].北京:中国农业大学, 2007.

[8]郭维俊,黄高宝,王芬娥,等.小麦根系力学性能及微观结构研究[J].农业机械学报, 2010,41(1):92-95.

[9]胡军成,汤亮,刘小军,等.小麦根系长度的估算方法与参数分析[J].农业工程学报, 2011,27(10):112-117.

[10]高梦祥,郭康权,杨中平,等.玉米秸秆的力学特性测试研究[J].农业机械学报, 2003,34(4):47-49,52.

[11]陈艳军,吴科斌,张俊雄,等.玉米秸秆力学参数与抗倒伏性能关系研究[J].农业机械学报, 2011,42(6):89-92.

[12]于勇,毛明,泮进明,等.玉米秸秆不同部位含水率特性和拉伸学特性研究[J].中国农机化, 2012(4):75-77.

[13]吴子岳,高焕文,张晋国,等.玉米秸秆切断速度和切断功耗的试验研究[J].农业机械学报, 2001,32(2):38-41.

[14]袁志华,赵安庆,何予鹏,等.玉米茎秆抗倒伏的力学分析[J].河南农业大学学报,2001,35(z1):43-45.

[15]曹玉,刘伟峰,张欣达,等.玉米茎秆切割力影响因素试验研究[J].农机化研究, 2012,34(11):129-132,137.

[16]李耀明,秦同娣,陈进,等.玉米茎秆往复切割力学特性试验与分析[J].农业工程学报, 2011,27(1):160-164.

[17]陈争光,王德福,李利桥,等.玉米秸秆皮拉伸和剪切特性试验[J].农业工程学报,2012(21):59-65.

[18]郑朝元,范茂攀,郑毅,等.玉米根系原位固土力学特性研究[J].云南农业大学学报,2010,25(4):562-567.

[19]袁志华,苏宗伟.玉米根系的拉伸特性研究[J].河南农业科学, 2009(10):51-52.

[20]H Tavakoli, S S Mohtasebi,A Jafari.Physical and Mechanical Properties of Wheat Straw as Influenced by Moisture Content[J].Agrophysics,2009,23:175-181.

[21]姜元华,张洪程,赵可,等.机插条件下籼粳杂交稻茎秆的抗倒性评价及成因分析[J].农业工程学报, 2014(19):19-29.

[22]向波.水稻节间的弹性模量和拉伸强度极限及相关性状的研究[D].南宁:广西大学, 2007.

[23]段传人,王伯初,王凭青,等.水稻茎秆的结构及其性能的相关性[J].重庆大学学报:自然科学版, 2003,26(11):38-40.

[24]袁志华,赵安庆,苏宗伟,等.水稻茎秆抗倒伏的力学分析[J].生物数学学报, 2003,18(2):234-237.

[25]杨惠杰,杨仁崔,李义珍,等.水稻茎秆性状与抗倒性的关系[J].福建农业学报, 2000,15(2):1-7.

[26]沈茂,张国忠,夏俊芳,等.收获期棉秆底部茎秆力学特性测试研究[J].山西农业大学学报:自然科学版, 2010,30(1):49-51.

[27]王艳云,苏萍.棉秆压缩力学特性的研究[J].农机化研究,2006(6):171-172.

[28]李怡,张国忠,周勇,等.棉秆田间起拔力测量系统设计与试验[J].农业工程学报, 2013(18):43-50.

[29]沈晓阳,王平,蒋升,等.棉秆压缩与剪切力学性能的研究[J].农机化研究, 2010,32(9):155-158.

[30]董月亮,李耀明,徐立章,等.油菜联合收割机割台损失影响因素的试验研究[J].农机化研究, 2008(5):109-112.

[31]吴明亮,官春云.油菜茎秆切割力影响因素试验[J].农业工程学报, 2009,25(6):141-144.

[32]罗海峰,汤楚宙,官春云,等.油菜茎秆抗挤压特性试验研究[J].农机化研究, 2013,35(12):115-119.

[33]刘兆朋,谢方平,吴明亮,等.成熟期油菜茎秆力学特性试验研究[J].农机化研究, 2009,31(2):147-149.

[34]田保明,袁志华,王建平,等.油菜茎秆抗倒伏的力学分析及综合评价探讨[J].河南农业科学, 2005(3):30-32.

[35]文雁成,傅廷栋,涂金星,等.甘蓝型油菜抗裂角品种(系)的筛选与分析[J].作物学报, 2008,34(1):163-166.

[36]朱俊奇.油菜茎秆切割和角果抗裂角性试验研究[D].镇江:江苏大学, 2012.

[37]谭小力,张洁夫,杨莉,等.油菜角果裂角力的定量测定[J].农业工程学报, 2006,22(11):40-43.

Abstract ID:1003-188X(2016)07-0001-EA

Review of the Research on Typical Agricultural Crops’Mechanical Properties

Wang Dongyang1, Jin Xin1, Ji Jiangtao,Yang Chuanhua2, Wang Shiguang3

(1.College of Agricultural Engineering, Henan University of Science and Technology, Luoyang 471003, China; 2.College of Mechanical Engineering, Jiamusi University, Jiamusi 154003,China;3.Chinese Academy of Agricultural Mechanization Sciences, Beijing 100083, China)

Abstract:Mechanical properties of agricultural crops can not only provide theoretical foundation for agricultural production, development of agricultural equipment, process inspection and control, but can determine direction of developing agricultural new technology to a certain degree.This paper makes our nation’s main food crops (rice, wheat, maize) and cash crops (oilseed rape, cotton) as the object, summarizes the progress of research on the key parts’ mechanical properties of the crop, and makes some prospection on the direction of the research on the crop’s mechanical properties.

Key words:agricultural crops; mechanical property; research progress; review

文章编号:1003-188X(2016)07-0001-08

中图分类号:S-1

文献标识码:A

作者简介:王东洋(1990-),男,河南周口人,硕士研究生,(E-mail)hkd_wdy@163.com。通讯作者:姬江涛(1965-),男,河南偃师人,教授,博士生导师,(E-mail)jjt0907@163.com。

基金项目:国家863计划项目(2012AA10A501);河南省产学研合作项目(132107000051);河南科技大学青年科学基金项目(2015QN004)

收稿日期:2015-06- 06