滴灌和微润灌条件下桂西北山区典型土壤水分运移规律分析

2016-03-23吴卫熊何令祖张廷强邵金华

吴卫熊,何令祖,张廷强,邵金华

(广西自治区水利科学研究院,南宁 530023)

0 引 言

广西山区包括河池、百色、南宁、柳州、来宾、崇左等6个市的30个县(市、区),该区域基础设施落后,群众生活较为贫困,农民收入低,是典型的“老、少、边、山、穷”地区。30个县(市、区)中,国家级扶贫开发重点县25个、自治区扶贫开发重点县5个。近年来,广西大力开展精准扶贫,引进微润灌、滴灌等灌溉技术,在山区进行了推广,由于这些技术省工、省时、能实现水肥一体化,不仅能提高作物产量,也能改善作物的品质,深受当地群众的欢迎。

国内外的学者和专家对滴灌在土壤水分运移研究较多,如朱友娟[1]等人研究了新疆棉田地埋滴灌条件下土壤水分运移的规律,赵晔[2]等人以水量平衡原理和考斯加科夫入渗公式为基础,建立了描述点源滴灌地表积水区半径运移的数学模型。近几年来,随着微润灌技术的推广,也逐渐有部分学者研究微润灌的土壤水分运移规律,如:李朝阳[3]等人通过西瓜灌溉对比试验,分析不同断面不同土层土壤水分分布特征及灌水均匀性,牛文全[2]等人开展压力水头与埋深对微润灌土壤水分运移规律,提出黏壤土微润灌最适埋深为15~20 cm。但是尚未见有报道针对滴灌和微润灌在广西山区典型土壤的水分运移规律研究的文献,因此,迫切需要开展研究,以期为该地区发展节水灌溉提供技术支撑。

1 材料与方法

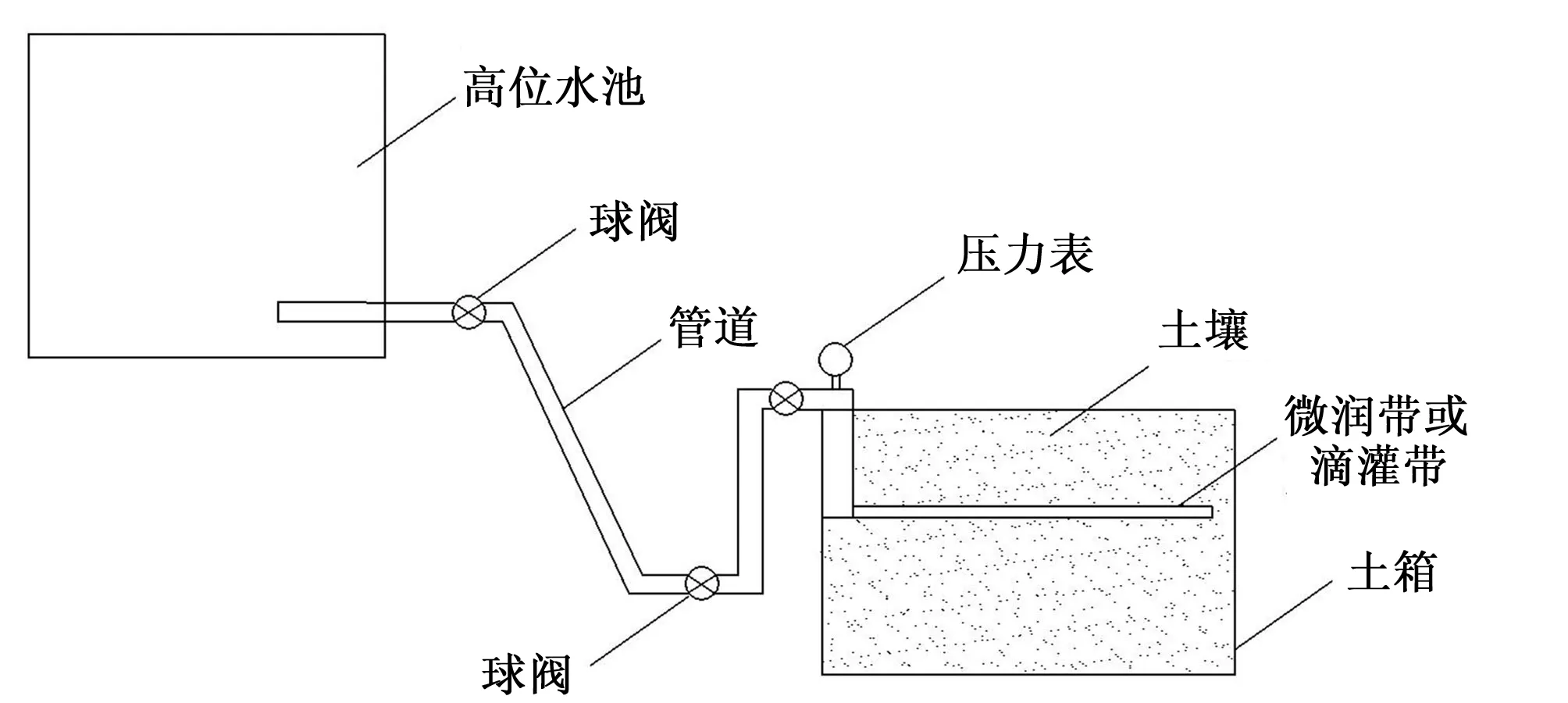

1.1 试验装置

试验装置分为供水部分、测量控制部分、试验主体部分。供水部分包括:高位水池;测量控制部分包括:流量调节阀、压力表;试验主体部分包括:试验主体包括正方体土箱:长60 cm×宽60 cm×高60 cm、微润管和滴灌管(壁厚0.3 mm、孔间距30 cm、单孔流量2.1 L/h)、堵头。试验需要的其他材料:烘箱、流量计、天平、秒表、墒情站,见图 1所示。

图1 微润灌和滴灌水分入渗模拟装置示意图

1.2 试验方法

1.2.1供试土壤

根据广西山区土壤类型分布情况,从百色市的田东县、河池市的大化县和崇左市的天等县各取土8 000 kg左右,测定原状土容重、土壤饱和含水率、土壤田间持水率、渗透系数等指标,见表1。将试验土壤风干和碾碎后,过2 mm的筛子筛取后供试验用。

表1 试验土壤基本参数指标

1.2.2土样填筑

将土样按照每次装入10 cm,然后用平板压实土层,确保填筑后的土壤容重与原状土土壤容重接近,即砂土容重1.55 g/cm3,壤土1.20 g/cm3,黏土1.15 g/cm3,装完土样后,密封静置24 h。

在土样填筑同时在深度10、20、30 cm三层每层距离微润管和滴灌管水平方向20 cm位置埋设EDAS 墒情监测站土壤水分测定仪,便于测定不同时间各位置土壤含水率,设置采集间隔为1 min。

1.2.3试验步骤[5,6]

由于只观测整个湿润体的一半,用防水胶布将微润管和滴灌管背侧中间黏贴到土箱壁,防止水分从箱壁下渗。

步骤一:填筑土壤,埋设设备。

步骤二:调整、校核试验微润管和滴灌管试验工作压力,确保微润管和滴灌管首部压力为100 kPa。

步骤三:开始试验观测。主要观测指标包括:横向湿润锋变化、竖向湿润锋变化、微润管和滴灌管纵向湿润锋变化、不同时间EDAS 墒情监测站土壤水分测定不同深度土壤含水率变化,灌水结束后测定土体内土壤水分分布情况。

湿润锋变化通过标记法测定:用画笔在土箱壁上标定在预定的时间沿着湿润锋图曲线描线。

不同时间EDAS 墒情监测站土壤水分测定仪不同深度土壤含水率变化直接通过电脑读数。

灌水结束后土体内土壤水分分布情况通过取土烘干法测定:以土箱壁为起点,在竖直方向每隔10 cm取一个样,在水平方向每个5 cm取一个样,取样后通过烘干法测定不同位置土壤质量含水量。

2 结果与分析

2.1 地埋条件下微润管和滴灌管在不同土壤的出流量

在工作压力0.1 MPa条件下,分析滴灌、微润管在地表自由出流和地埋条件下单米管道的流量。地表自由出流条件下,滴灌带的单米流量为6.17 L/h,微润管的单米流量为0.63 L/h;地埋黏土条件下滴灌管的单米流量为4.17 L/h,微润管的单米流量为0.24 L/h;地埋壤土条件下滴灌管的单米流量为5.92 L/h,微润管的单米流量为0.31 L/h;地埋砂土条件下滴灌管的单米流量为6.10 L/h,微润管的单米流量为0.43 L/h;微润管和滴灌管在各土壤出流量关系为:砂土>壤土>黏土。滴灌与微润管在3种土壤下灌水流量差异显著,滴灌管的滴孔出流量大,为有压入渗。微润管流量较小,为无压入渗[7]。

2.2 土壤类型对湿润体形状的影响

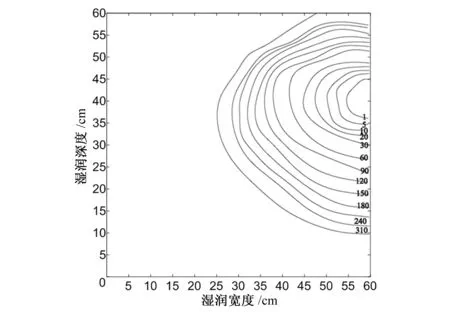

图2 黏土滴灌湿润锋运移图(单位:min)

图3 壤土滴灌湿润锋运移图(单位:min)

图4 砂土滴灌湿润锋运移图(单位:min)

由图2~图4可知,滴灌管在黏土中地埋20 cm水分运移形状初期为圆形,后期为椭圆形,灌溉时间5.1 h,每米流量31.47 L,纵向湿润深度50.2 cm,横向湿润宽度33.6 cm,在整个运移时间内土壤水分单位时间运移距离大致相等。滴灌管在壤土地埋20 cm的湿润锋随着时间推移,由圆形变为椭圆形,越往后重力对水分运移影响越大,椭圆长轴越长,单位时间湿润锋运移纵横距离差距增大,灌溉5 h,每米流量29.59 L,纵向运移深度54 cm,横向运移宽度31 cm。滴灌管砂土湿润锋运移形状为椭圆形,灌溉6 h,每米流量25.00 L,纵向运移深度53 cm,横向运移宽度26 cm。在黏土、壤土、砂土中的灌溉流量呈现减小,湿润宽度减小,湿润深度增加,湿润层顶部与土壤表面距离增加,各时段水分运移距离差距变大,见表2。

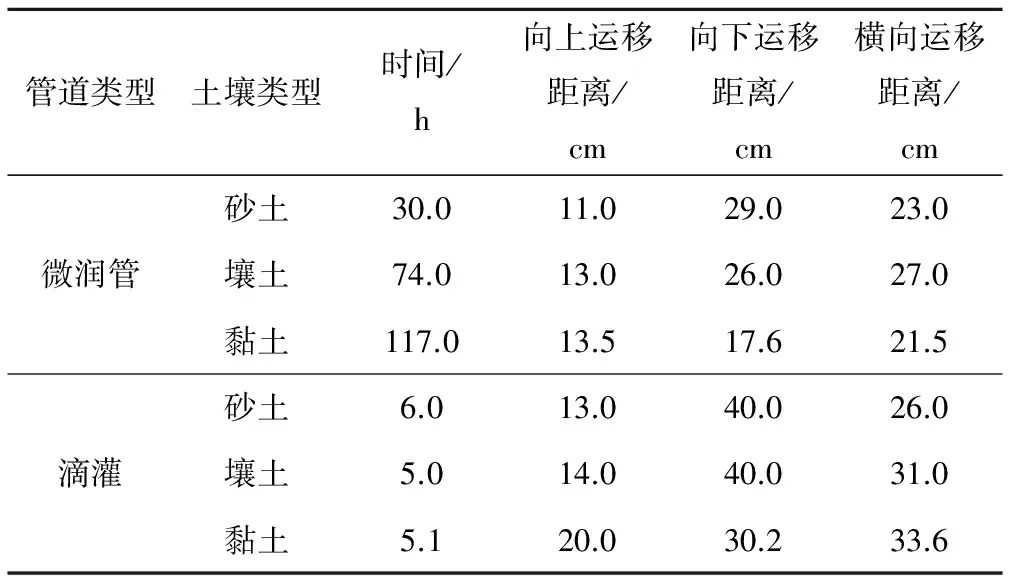

表2 土壤水分运移距离统计表

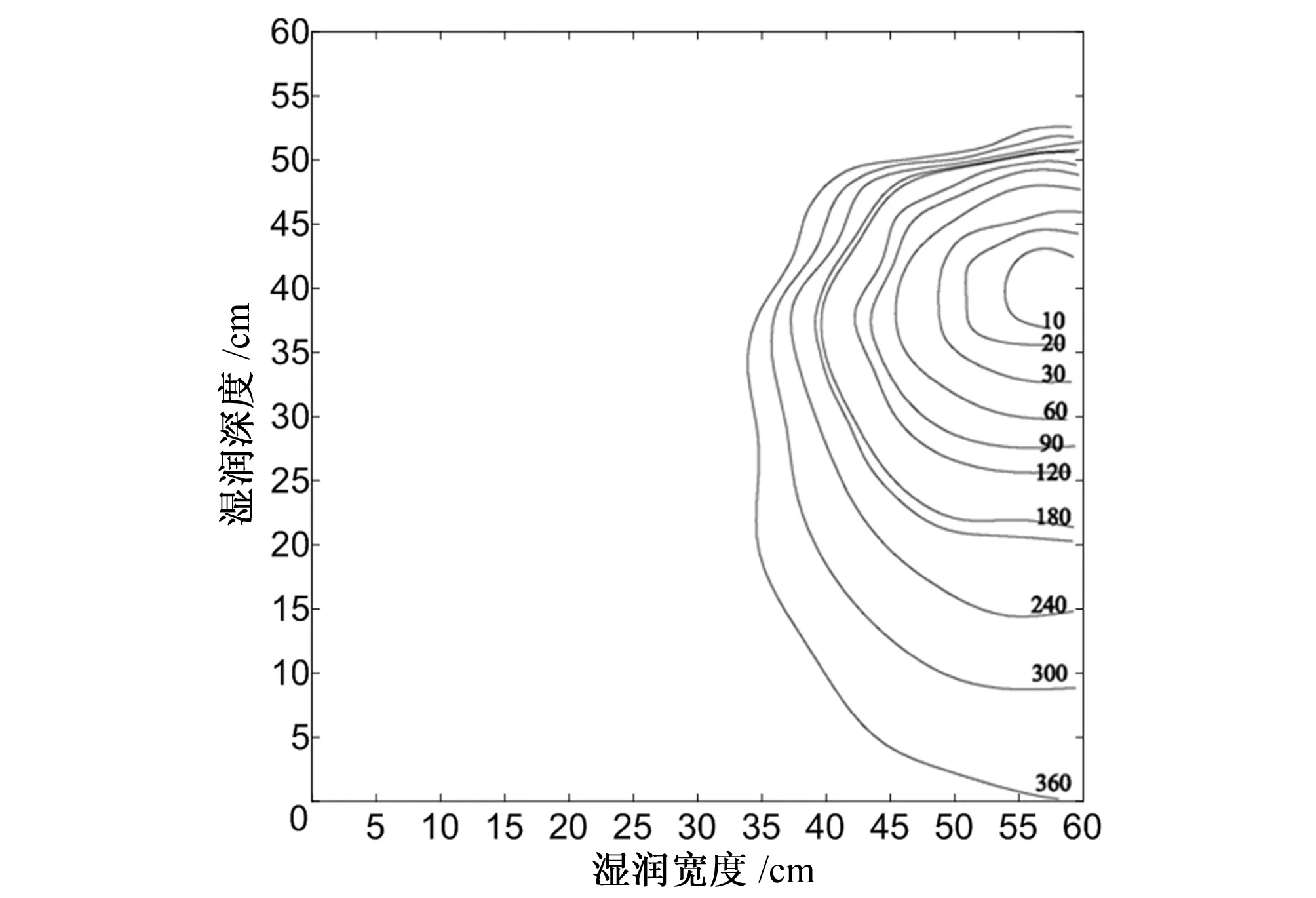

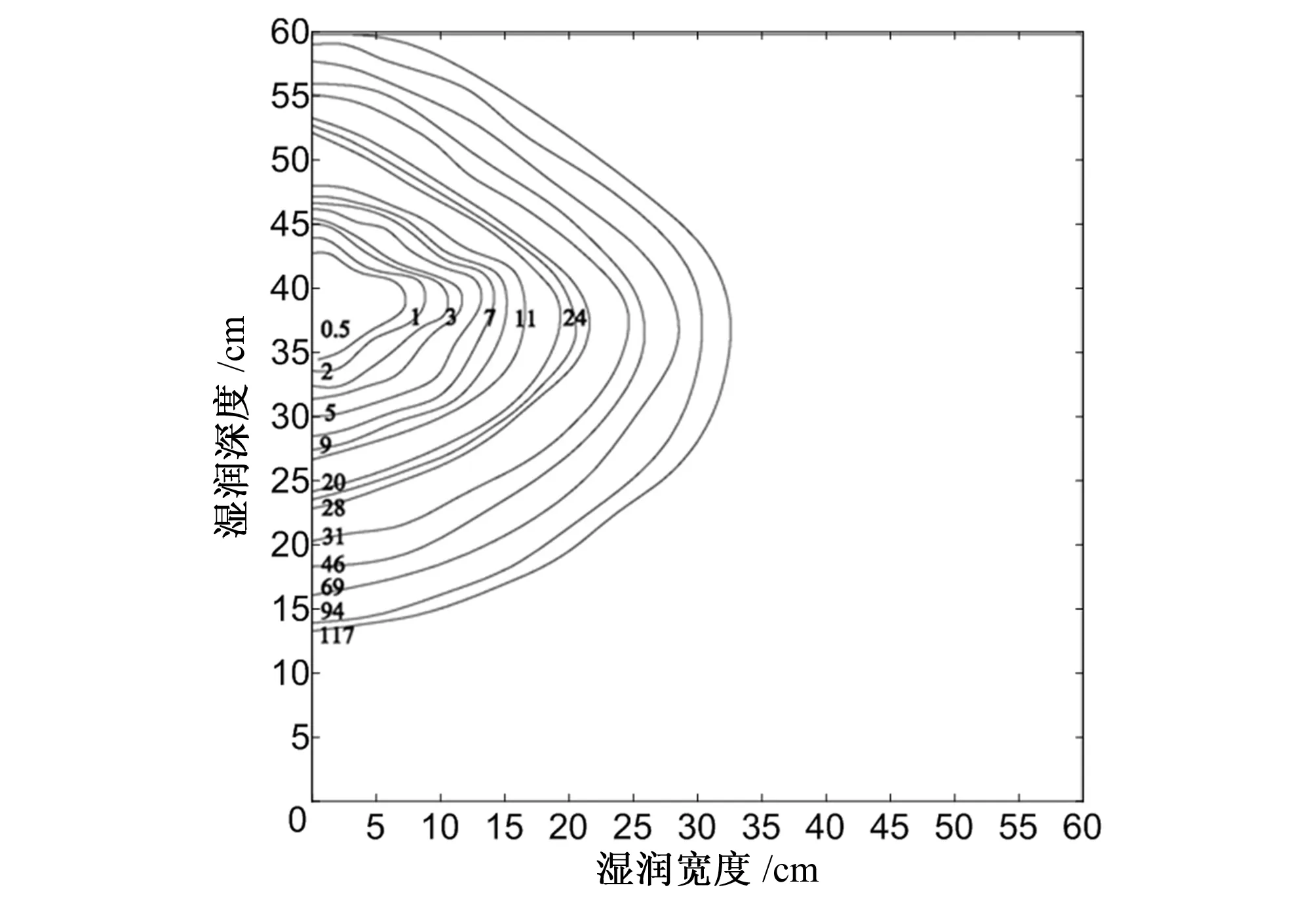

图5 黏土微润管湿润锋运移图(单位:h)

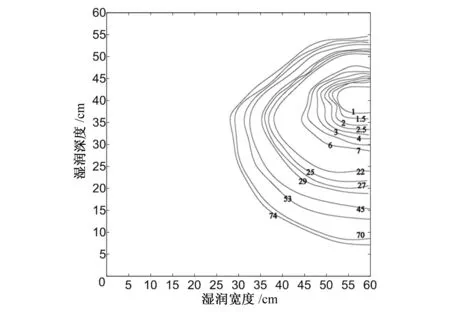

图6 壤土微润管湿润锋运移图(单位:h)

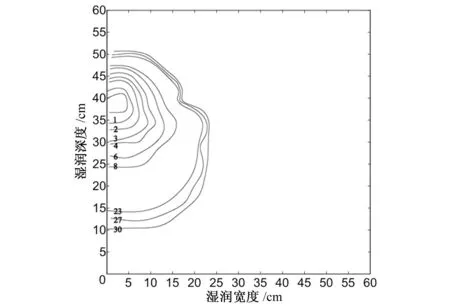

图7 砂土微润管湿润锋运移图(单位:h)

图5~图7为微润管在黏土、壤土、砂土埋深20 cm的土壤水分运移情况,微润管在3种土壤中水分运移形状初期为圆形,后期逐渐变为椭圆形,微润管黏土灌溉时间117 h,每米流量28.12 L,纵向运移距离31.1 cm,横向运移距离21.5 cm。微润管壤土灌溉时间74 h,每米流量22.73 L,纵向运移距离39 cm,横向运移距离27 cm。微润管砂土灌溉时间30 h,每米流量13.01 L,纵向运移距离40 cm,横向运移距离23 cm。

图5~图7为微润管在黏土、壤土、砂土埋深20 cm的土壤水分运移情况,微润管在3种土壤中水分运移形状基本为圆形,微润管黏土灌溉时间117 h,每米流量28.12 L,纵向运移距离31.1 cm,横向运移距离21.5 cm。微润管壤土灌溉时间74 h,每米流量22.73 L,纵向运移距离39 cm,横向运移距离27 cm。微润管砂土灌溉时间30 h,每米流量13.01 L,纵向运移距离40 cm,横向运移距离23 cm。

2.3 灌水后土壤水分空间分布情况

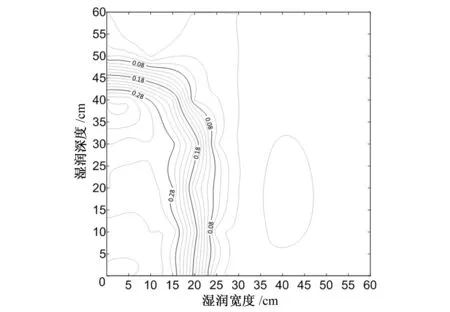

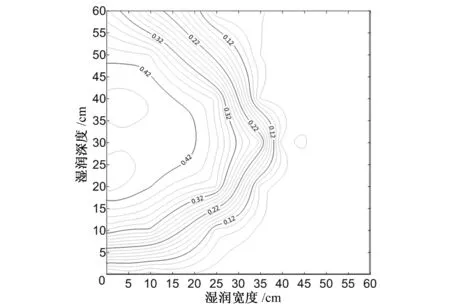

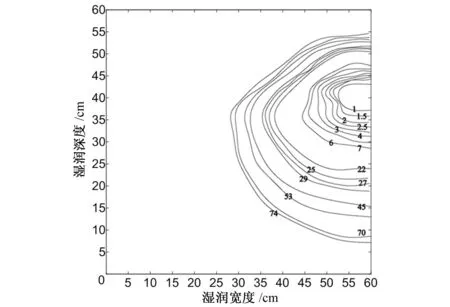

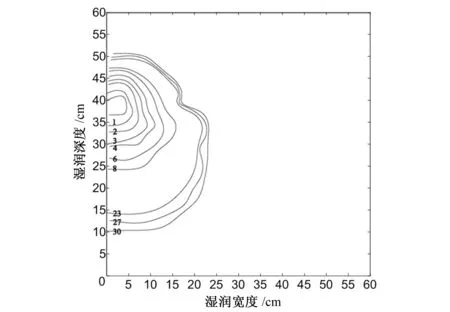

图8~图13为滴灌、微润管灌溉后取土烘干测得的土壤水分的分布情况。黏土初始体积含水率为15.8%,壤土初始含水率10%,砂土初始含水率6.5%。对比黏土、壤土、砂土3种类型土壤水分分布:三种土壤中含水率均是从灌溉管位置往四周含水率降低的趋势,出水孔附近含水率均处在饱和含水率附近的较高水平,在湿润体边缘含水率迅速降低。黏土含水率高于壤土高于砂土,从含水率变化梯度来看,黏土梯度最大,壤土次之,砂土最缓,黏土的保水性能最强。同种土壤,微润管的含水率曲线较滴灌管含水率曲线更趋近于圆形,更规则,土壤不均匀性对灌溉水量分布的影响较小。滴灌管为有压入渗,水量分布受重力以及水压力影响较大;微润管为无压入渗,主要由土壤导水率影响。

图8 黏土滴灌土壤水分分布图

图9 壤土滴灌水分分布图

图10 砂土滴灌水分分布图

图11 黏土微润管水分分布图

图12 壤土滴灌水分分布图

图13 砂土微润管水分分布图

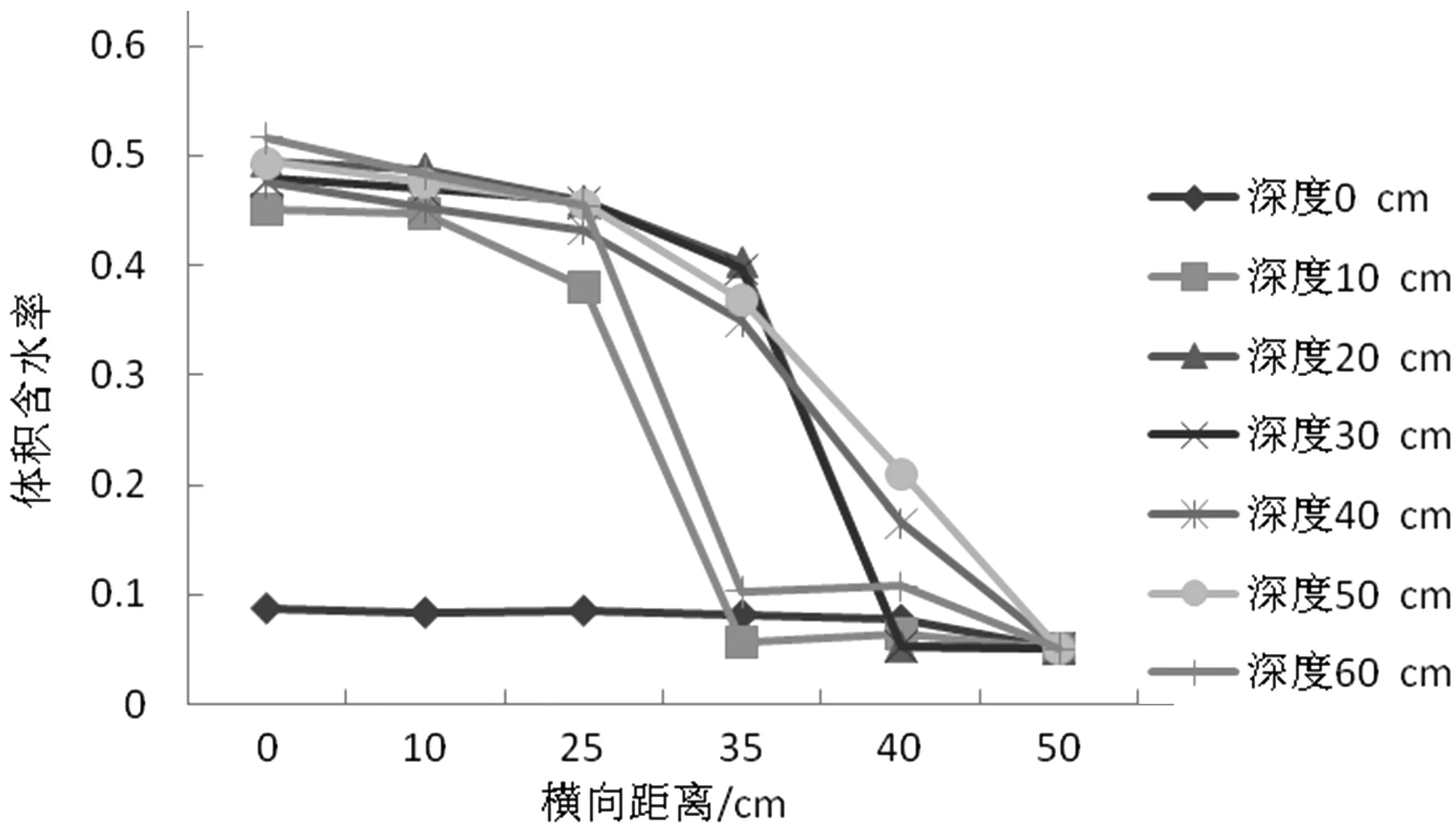

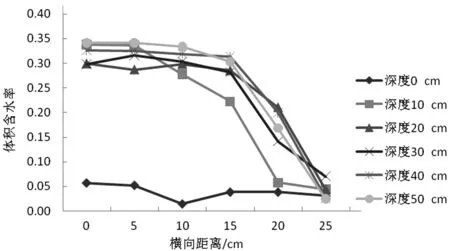

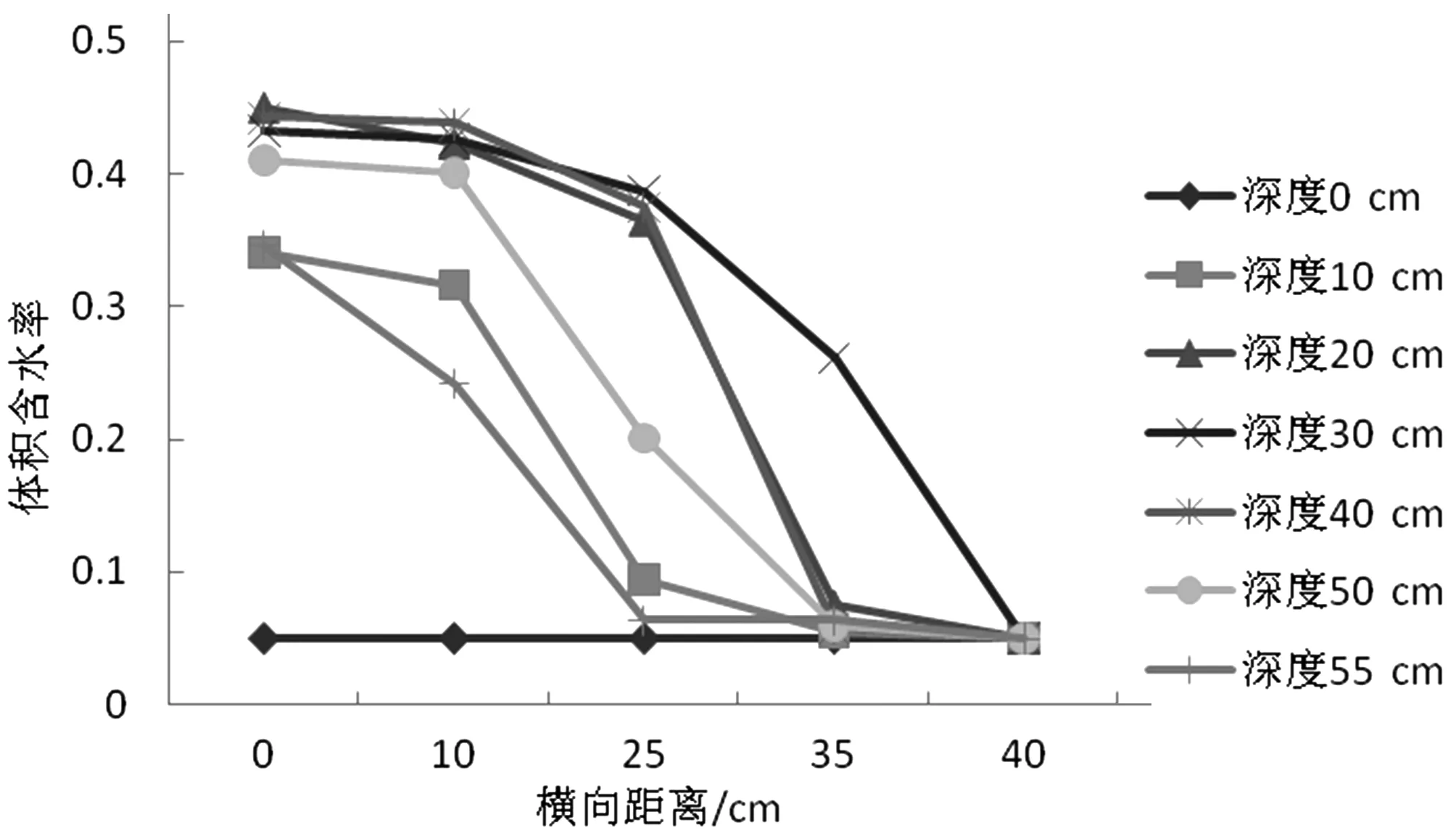

2.4 灌水后各深度土壤水分分布情况

图14~图19为滴灌管和微润管在黏土、壤土、砂土3种土壤下不同深度土壤含水率变化曲线。各深度含水率均呈抛物线形状,相同灌溉方式黏土的最大含水率较高,壤土次之,最后为砂土。黏土滴灌最大含水率为52%,黏土微润管最大含水率为45%;壤土滴灌最大含水率为51%,壤土微润管最大含水率为44%;砂土滴灌最大含水率为34%,砂土微润管最大含水率为31%。在同类土壤中滴灌的最大含水率大于微润灌的最大含水率,滴灌含水率变化梯度均大于微润管。不同深度含水率变化形状几乎一致,只是湿润时间、湿润宽度不同。黏土滴灌与微润管最大含水率均在20 cm深度,其次是30、10、60 cm含水率最低。壤土滴灌管各层含水率差距不大,但60 cm深度含水率最高,壤土微润管40 cm含水率最高,说明重力作用对水分分布影响较大,水分在重力作用下在下方积累。砂土滴灌也是60 cm深度含水率最高,10cm深度最低,砂土微润管30 cm含水率最高,0 cm含水率最低。黏土中重力对水分分布的影响较小,水分分布主要仍然是土壤影响;壤土、砂土水分分布受重力影响较大,土壤水分在出水孔下部积累,往上运移较少。在同种土壤中,重力作用对滴灌的水分分布影响大于微润管,因为微润管流量较小,水分并未达到饱和状态。

图14 黏土滴灌不同深度含水率变化曲线

图15 壤土滴灌不同深度含水率变化曲线

图16 砂土滴灌不同深度含水率变化曲线

图17 黏土微润管不同深度含水率变化曲线

图18 壤土微润管不同深度含水率变化曲线

图19 砂土微润管不同深度含水率变化曲线

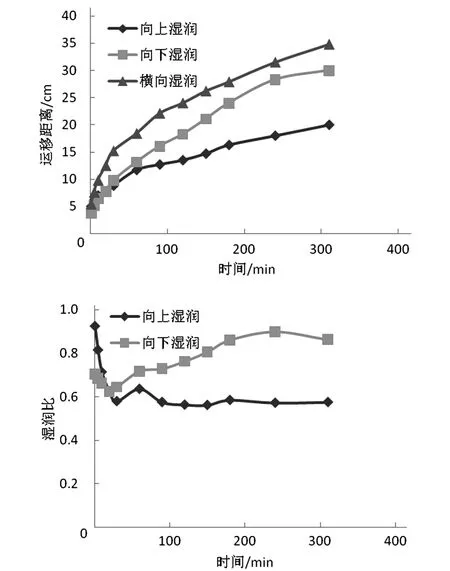

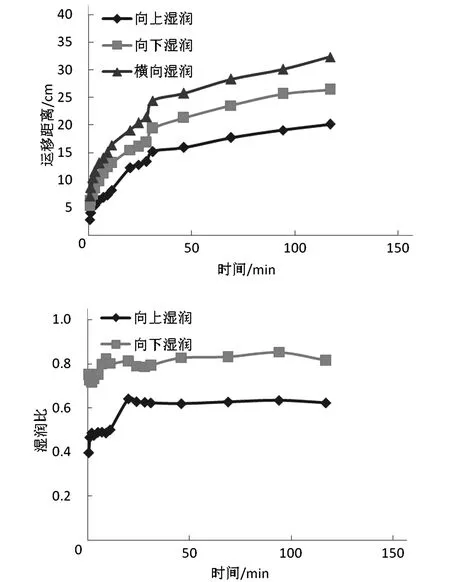

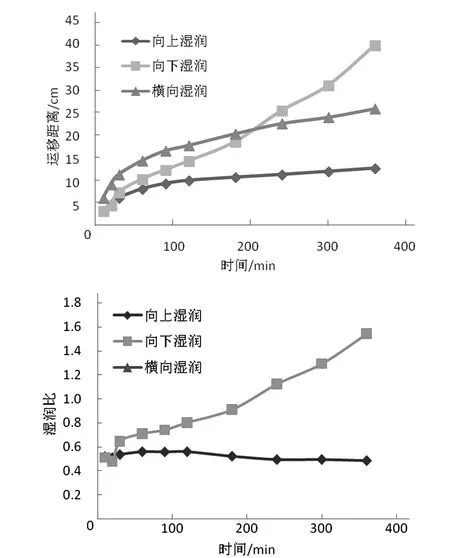

2.5 湿润锋运移距离及湿润比

图20~图25为滴灌、微润管在黏土、壤土、砂土中土壤湿润锋也运移位置及湿润比随时间变化情况图。以滴水孔所在深度为中心线,往上为向上湿润,往下为向下湿润,水平方向为横向湿润。湿润比为纵向湿润距离与横向湿润距离的比值。

图20 黏土滴灌湿润锋运移距离及湿润比变化图

图21 黏土微润管湿润锋运移距离及湿润比变化图

图22 壤土滴灌湿润锋运移距离及湿润比变化图

图23 壤土微润管湿润锋运移距离及湿润比变化图

图24 砂土滴灌湿润锋运移距离及湿润比变化

图25 砂土微润管湿润锋运移距离及湿润比变化图

滴灌与微润管在黏土中向各个方向湿润速率均随时间减缓,横向运移最快,其次向下,最后为向上运移。滴灌与微润管向下湿润比均大于向上湿润比,向上湿润比有增大趋势,向下湿润比略有减小,滴灌湿润比向上增大以及向下减小的速率大于微润管。当土壤为黏土时,灌水后滴灌湿润比与微润管湿润比差距不大,向下湿润比在0.8附近,向上湿润比在0.6附近。

当土壤为壤土时,滴灌与微润管向上以及横向湿润速率随着时间减慢,向下湿润速率增加。在开始时横向湿润距离最大,灌水后向下湿润距离最大,向上湿润距离最小。两种灌溉方式向下湿润比均大于向下湿润比,且向上湿润比随时间减小,向下湿润比随时间增大。滴灌湿润比与变化幅度均大于微润管。

当土壤为砂土时,滴灌、微润管湿润距离变化情况与在壤土中变化情况一致,湿润比变化情况也相同,不同的是砂土中湿润比均比较大,向下湿润比在灌水后均大于1。

2.6 不同灌溉方式土壤水分分布对比

图26~图31为滴灌、微润管在设计额定灌水流量下湿润锋运移以及湿润范围情况图。在设计灌水量下,微润管与滴灌在黏土中湿润体大小几乎一致,湿润形状也都是圆形,湿润宽度35 cm,湿润深度50 cm,湿润体刚好到达地面。设计灌水量下,滴灌与微润管在壤土中湿润体形状有所不同,微润管湿润体近似为圆形,滴灌湿润体呈下部略长的椭圆形,湿润深度范围为5~55 cm,微润管湿润宽度为30 cm,滴灌湿润宽度较窄为25 cm。在砂土中设计灌水量下,滴灌与微润管湿润体形状差异较大,由于灌水量较小,滴灌湿润体主要存蓄在土壤中,受重力影响较小,而微润管灌溉时间较长,砂土持水能力较弱,因此湿润体为椭圆形,微润管湿润体范围大于滴灌湿润体,滴灌湿润深度为10~40 cm,湿润宽度为20 cm,微润管湿润深度为10~50 cm湿润宽度为25 cm。

图26 额定水量黏土滴灌湿润锋运移

图27 额定水量黏土微润管湿润锋运移

图28 额定水量壤土滴灌湿润锋运移

图29 额定水量壤土微润管湿润锋运移

图30 额定水量砂土滴灌湿润锋运移

图31 额定水量砂土微润管湿润锋运移

3 结 语

(1)滴灌管、微润管地埋在不同土壤中出流量会有不同程度减小,滴灌管地埋出流量在黏土、壤土、砂土中为地表出流量的67.6%至98.8%,微润管相应出流量为地表出流量的38.1%至68.2%,微润管地埋出流影响大于滴灌地埋出流。

(2)黏土中滴灌与微润管湿润体为圆形,壤土以及砂土中滴灌、微润管湿润体均为下部较大的椭圆形;滴灌为有压入渗,微润管为无压入渗,重力作用对于滴灌影响大于微润管,滴灌向下入渗现象明显,在砂土中最为突出。

(3)滴灌、微润管在三种土壤中湿润体均为由出水孔往四周含水率降低的趋势,在湿润体内部有个较大的区域含水率接近饱和,在湿润体边缘含水率急剧下降,滴灌含水率变化坡度大于微润管,含水率变化坡度黏土>壤土>砂土。

(4)滴灌、微润管在黏土中含水率最高位置是出水孔所在平面20 cm深度,壤土、砂土最大含水率在出水孔之下,砂土最大含水率深度大于壤土,两种灌溉方式在壤土、砂土中含水率分布受重力影响较大。

(5)黏土中湿润体横向运移速率>向下运移速率>向上运移速率,壤土、砂土中湿润体向下运移速率>横向运移速率>向上运移速率,向下湿润比不断增加,向上湿润比减小,砂土壤土向下湿润比灌水后可大于1。

(6)同灌水量滴灌、微润管在黏土的湿润体形状、大小几乎一致;在壤土中滴灌湿润体较微润管湿润体湿润宽度窄、湿润深度深;在砂土中灌溉为饱和入渗,滴灌湿润体较小,微润管灌溉时间较长受重力影响明显,含水率变化平缓。

(7)按照规范设计灌水量下,壤土湿润深度0~50 cm,湿润宽度35 cm; 壤土湿润深度范围为5~55 cm,微润管湿润宽度30 cm,滴灌湿润宽度25 cm; 砂土滴灌湿润深度10~40 cm,湿润宽度20 cm,砂土微润管湿润深度10~50 cm湿润宽度25 cm。

(8)不同作物、不同土壤地埋灌溉应设置不同埋深、不同灌水量,滴灌与微润管灌溉均是饱和入渗、滴灌更是有压入渗,灌溉水分受重力影响分布较大。有效湿润深度为40 cm的黏土灌水15 L,壤土灌水14.8 L,砂土灌水12.5 L埋深20 cm,有效湿润深度50 cm黏土灌水31 L,壤土灌水20.7 L,砂土灌水20.8 L,有效湿润深度大于60 cm可黏土灌水31 L,壤土灌水29 L砂土灌水25 L,埋深20 cm。少量多次灌溉能够将灌溉水含蓄在地面之下、设计湿润深度范围内,减少了地面蒸发与水分下渗,达到节水目的。

(9)根据各种土壤水分运移规律,提出微润管和滴灌管在广西山区砂土、壤土的适宜埋深为20 cm,在黏土的适宜埋深为10 cm。

[1] 朱友娟,郑德明,姜益娟.新疆棉田地下滴灌方式下土壤水分运移变化规律研究[J],节水灌溉,2007,(5):17-20.

[2] 赵 晔,李明思. 点源滴灌地表积水区半径运移模型分析[J],节水灌溉,2014,(12):23-26.

[3] 李朝阳,夏建华,王兴鹏. 低压微润灌灌水均匀性及土壤水分分布特性[J],节水灌溉,2014,(9):20-22.

[4] 牛文全,张 俊,张琳琳,等. 埋深与压力对微润灌湿润体水分运移的影响[J],节水灌溉,2013,(12):17-20.

[5] 马金宝,毕建杰,白清俊,等.宽垄沟灌覆膜条件下土壤水分运移初探[J],节水灌溉,2007,(2):10-13.

[6] 程东娟,雍 芳,侯毅凯,等.注射灌土壤水分运移分布特性试验研究[J],节水灌溉,2012,(3):19-24.

[7] 李朝阳,夏建华,王兴鹏. 低压微润灌灌水均匀性及土壤水分分布特性[J],节水灌溉,2014,(9):9-12.