机会进化、效果推理与移动互联微创新——对手机APP新创企业的多案例研究

2016-03-23安雯雯张建琦

吴 隽 刘 衡 刘 鹏 安雯雯 张建琦

(1. 中山大学岭南学院; 2.西安交通大学管理学院;3.广州番禺职业技术学院管理学院)

机会进化、效果推理与移动互联微创新

——对手机APP新创企业的多案例研究

吴隽1,3刘衡1刘鹏2安雯雯1张建琦1

(1. 中山大学岭南学院; 2.西安交通大学管理学院;3.广州番禺职业技术学院管理学院)

摘要:“机会发现”与“机会创造”的观点一直存在激烈争论,但两种观点都无法有效解释移动互联领域微创新涌现的现象。根据创业机会前沿文献和效果推理理论,对移动APP新创企业进行了多案例探索性研究,建构了一个新颖的“机会进化”模型,不仅调和了“发现”和“创造”的争论,而且给予“微创新”现象以新的理论诠释。跨案例研究的结果阐明了从“原型机会”到“框定机会”进而到“进化中机会”的动态演进过程,并揭示了在奈特不确定环境下,创业者采纳的效果推理逻辑与企业微创新之间的联系,从而在理论上加深了对机会演化的认识,并为企业家参与移动互联竞争提供了理论指导。

关键词:机会; 效果推理; 移动互联; 奈特不确定性; 微创新

“创业机会是如何被创业者捕获的?”这是一个创业管理领域最根本也素存争议的问题。自移动互联网创业大潮出现后,无数的创业者投身于该领域,目前,仅苹果APP STORE中国区平台上涌现的应用程序(application,APP)数量就超过了60.2万。基于移动互联的创新看似微小,但其以主导创新的设计为基础,强调多方的参与和反馈,以产品、流程和服务等局部、快速迭代改善为手段、聚焦于满足用户痛点需求而展开[1]。哈佛商学院的研究认为,基于移动互联的创新不仅是当今高科技IT产业的新潮创新模式,更可能成为未来左右人类社会发展的主要创新形式之一。

1理论背景与分析框架

SHANE等[2]将“机会”定义为一种通过新手段、新目的或新手段-目的关系的形成而引入新商品、新服务、新市场或新组织方式的情形[3],或简称为“一种新的手段-目的关系的出现”。由此,“机会”成为创业研究领域的核心议题和关键概念。

对创业机会来源学术界宿存争议[4]。“机会发现”学派认为,机会源自于企业家凭借警觉性所察觉的蕴藏在客观环境中的市场非均衡性[5],亦即机会是市场非均衡下的产物,由创业者通过对信息和知识的优化而形成新的平衡[6]。“机会创造”学派则认为,机会源自于企业家运用主观的想象力和创造力所建构的新的手段-目的关系,企业家通过引发创造性破坏,形成新产品和新服务,从而打破经济系统已有的均衡状态[4]。

移动互联微创新现象对上述两种经典机会观提出挑战。所有的APP微创新都依靠移动互联技术——毫无疑问这种集“移动化”、“智能化”和“全球化”的新技术应用一旦运用到经济生活中将蕴藏巨大的商业机会。这似乎意味着机会是客观存在的。然而,客观机会存在的关键是“信息不对称”[7],随着创新信息的扩散,蜂拥而上的模仿者会把创业超额利润“一拥而散”。在移动互联领域,信息几乎是透明的,任何一个新APP的发布几乎都会在一夜之间被竞争对手抄袭。比如,“滴滴打车”是业内第一款基于移动互联的APP打车软件,就在其上线不久,“打车小秘”、“打车达人”、“易打车”、“点点打车”、“iTax”等模仿者快速跟进。在“客观存在的机会”被广泛识别的情况下,为什么有的企业家还能不断地推出全新产品功能和创造客户的新价值?

两派学者间的分歧及新现象的萌生呼唤着整合性视角的出现[8]。DENCKER等[9]通过“商业构思”概念的引入对两派观点进行整合。他认为机会和商业构思两者是不同的概念,“机会”反映出客观存在的环境事实,而“商业构思”反映出企业家主观创造的必要,两者缺一不可。由此,发现客观“大”机会是一个事件,而商业构思的形成则是大机会存在下企业家的主观创造。

DIMOV[10]提出了机会发展的概念,对机会捕获进行了另一种诠释:机会是一个渐进、动态地将萌生的想法进行综合的创造性过程。他认为,机会的开发是从创意到机会成型的系列过程,最初的创意通过塑造、讨论和释义会被不断推敲、定义,改变甚至丢弃。早期创意只有通过一系列的后续行为才能够转化为可实施的商业行动。与“发现观”及“创造观”关心的时间聚焦点不同,机会发展观更加强调机会的动态迭代过程。

综上可知,现有研究仍存在以下理论不足:①机会研究在本体论上陷入到了“客观发现”与“主观创造”两类的争论中,这种争论淡化了机会的内涵是多维且时空多变的可能。机会的出现,既可能是客观存在的,也可能是主观设想的,更可能是行动塑造的,原有文献中关于“机会来源”的争议可能是机会在不同时空状态下的差异性体现;②多数机会研究缺乏包含时间维度在内的过程探讨,因而调和发现机会和创造机会之辩,并有效解释移动互联微创新机会的出现,需要包含时间维度在内的综合性分析框架的出现;③涉及创业者对机会理解的变化并未体现在已有研究中。

基于此,本研究认为,广义的“机会”是一个不断进化的、新的手段-目的关系连续出现的动态过程。其中,客观环境的变动(特别是技术的进步、市场的需求变化)为企业家提供了创业的“大”机会,企业家在大机会中捕获灵感,寻找可“乘”之机,并通过自身手段框定出具体的“小”机会,即商业构思。从商业构思到具体商业模式的形成,是创业者反复利用效果推理原则、不断迭代性调整、并与各个利益相关者进行社会交互而产生连续性微创新的过程,这一包含时间过程和动力机制在内的“创业机会进化”模型将融合机会发现、机会创造及机会发展观的不同观点。

GIDDENS[11]的结构化理论提出了类似观点,该理论将机会与创业者看作是二元本体关系,认为机会形成于创业者与机会的共同演化。在该视角下,创业过程被视为是创业者不断作用于机会来源,同时不断受机会来源影响的动态过程,在该动态过程中创业者不断进行解读、测试和创造[12]。CHIASSON等[13]基于该理论提出了一个融合性框架,认为有见识且在行动中不断进行反思性调整的创业者经过一段时间的试错,便会塑造合法的、有支配力和竞争力的行动准则和方式,这些方式的组合产生了新的机会变化。不过,CHIASSON等[13]的研究并未深入分析机会演化过程中的动力机制。

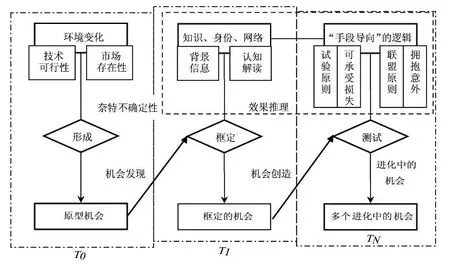

图1 “机会进化”分析框架

基于此,本研究开发出一个分析框架来描述机会进化过程中的时间区间和动力机制(见图1)。它包含3个关键时间点(T0, T1和TN)和两个重要时间区间(T0→T1和T1→TN)以及时间区间内的机会进化动力机制。具体而言,T0期机会的出现来自于客观环境的变化,特别是可行性技术的出现和市场的萌生[14],这相当于WEICK等[15]提出的“生态变化”和ECKHARDT等[3]所指的待人识别的客观“机会”。由此,将T0期的机会称为“原型机会”或“大机会”,它是外生的,在稍后的案例分析中就是指“移动互联网”技术原型的出现。

T1期的机会源自于创业者(或团队)对于原型机会的一种初步的主观诠释和框定。用WEICK等[15]的术语,创业者察觉和框定环境中的线索(即原型机会),框定的标准来自于个体先验知识和价值观的匹配,然后创业者发挥自身的想象力在线索和线索以及线索和先验知识之间进行连结,试图形成一个合理的有价值创造潜力的故事原型,并被赋予“机会找到了”的意义,即eureka时刻。这相当于ECKHARDT等[3]所指的“商业构思”的萌生。本研究将T1期的机会称为“框定机会”或“小机会”,是创业者对原型机会的一种主观诠释,是个体创造出来的,在稍后的案例分析中这个框定机会就是“移动打车服务、移动酒店预定服务和智能手机照片处理服务”想法的萌生。

TN期的机会则源自于创业者与各利益相关者的社会交互中、不断迭代性的调整、通过试验验证主观猜测的机会进化过程,大量的微创新就出现在这个过程中。在这个过程中,最初的创意(即框定机会中的各个主观假设)通过塑造、讨论和释义会被不断推敲、定义、改变甚至丢弃。称为TN期而非T2期的目的是,这是一个动态、试错、迭代的多点过程,而非一个具体的时点,因此,将TN期的机会称为“进化中机会”。这个机会是创业者和创业情境中的利益相关者共同创造出来的。在案例分析中,进化中机会表现为一系列富于创造性的商业模式的微调整与创新*商业模式创新,即组织改进了其价值创造和价值获取的逻辑,尝试通过新的资源整合方式与新的业务流程设计为顾客提供新颖有用的价值主张的过程[15]。。

本研究引入效果推理理论[16]来阐述在机会进化过程中的动力机制,其理由有两个:①在与机会学派对话的过程中,效果推理逻辑显示出与传统的以“预测加分析”为特征的因果推理逻辑之间的显著差异性与强大互补性。通常认为,效果推理逻辑在应对奈特不确定环境*“奈特”不确定性,即回报与概率分布均未知,未来无法预测的一种不确定性。时更为有效。一般而言,效果推理理论在解决问题时把外部环境看作是难以预测的,但却可以通过创业者的行动在一定程度上加以塑造;由此,效果推理认为既有手段可以重塑目的。效果推理强调在给定的手段下思考可以做什么,在这里目的不是预先设定的,随着时间的推移,目的可根据创业者和利益相关者的设想不断加以调整。②学者开始探讨研究效果推理与因果推理逻辑在高创新环境与低创新环境下对创新活动的影响对比[17],效果推理逻辑被扩展到创新领域,随后效果推理与创新的关系在多项研究中得到命题提出或实证验证。研究业已指出,在高奈特不确定环境下,效果推理逻辑的各个维度对创新活动产生正面的促进作用[18],而本研究的对象身处瞬息万变的移动互联网行业,正是与效果推理适用于高奈特不确定性的问题区间相吻合。由此可以认为,遵循效果推理逻辑为创业企业提供了动态增加的可用手段,推动了创业企业的微创新活动,并由此驱动了机会的进化过程。

由此在T0~T1的时间区间内,根据效果推理逻辑,创业者通过对3个问题的思考:“我是谁”,“我知道什么”以及“我认识谁”,以了解自身所掌握的手段,从而框定出一个“小”机会。通过回答“我是谁”,创业者可认识其价值观、认知经验和能力构成;回答“我知道什么”,创业者可剖析其知识储备或知识资源;回答“我认识谁”,创业者可评估其社会关系网络。这些信息构成了创业者的初始可用手段。由于每个创业者拥有不同的手段组合,以至于他们所关心的领域、选择性感知以及独特解释有差别,从而带来对客观环境的差异化解读[19],并在此基础上形成不同的认知模式以框定出特定的机会[20]。

由于“我是谁,我知道什么及我认识谁”的问题牵扯到个体深层次认知和价值观的问题,为了便于从可外部观测信息的角度判断机会的框定过程,本研究借鉴了高阶梯队理论的分析方式。根据高阶梯队理论,创业者的认知、价值观和经历[19],或是心智结构常常无法直接观测,而创业者的人口统计特征可有效反映创业者的认知背景[21,22],因此创业者的可观测的背景信息可以作为自身手段的代理变量。由此预期,可以通过观察不同创业者的背景信息来推断其创业“框定”机会上的选择差异。

在T1~TN的时间区间内,T1期所设想的框定机会中会存在一些未证实的认知,创业者可以通过建立频繁的试验机制来检验这些认知,在行动中寻求利益相关者互动,并通过采纳效果推理的原则(手段导向总原则,以及试验、可承受损失、联盟与拥抱意外分原则),不断建构新的手段,把“设想”转化为新产品功能。然后,通过衡量用户的反馈,决定改弦易辙还是坚守不移[23]。在此迭代过程中,只要发现并证实了有价值的新手段组合,就实现了机会的一次进化,产生了一次微创新。“机会进化”的全过程可以被完整描绘出来(见图1)。

2研究方法与设计

2.1案例研究对象的选择

为了检验新提出的“机会进化”模型的现实可解释性,本研究采用了案例研究方法,研究对象为中国移动互联网行业的创业企业。考虑到研究的探索性目的和该行业的参与者众多,采用多案例研究设计。多案例研究比单案例研究能更好地提炼出共性,有助于形成较好的理论构建。通常多案例研究时最佳案例数量为3~6个。

在确定具体的案例对象时,遵循以下5个标准:①中国本土的移动互联网公司;②公司处于初创期(成立不超过3年);③其所在细分领域的竞争法则或商业模式仍不完全成熟;④在细分市场内有一定知名度;⑤公司积极调整自身的商业模式。据此,选定了一批移动互联网创业公司并向他们发出了访谈请求。最终,在接受本研究访谈的公司中,精选出以下4家作为研究对象。

(1)北京小桔科技有限公司(简称“滴滴打车”) 公司成立于2012年7月,是中国最早开发网络智能叫车系统的公司之一。同年9月9日,旗下产品“滴滴打车”上线,其核心模式是结合地理位置来撮合乘客与出租车相匹配。乘客只需下载并完成注册,即可发出打车需求,附近出租车司机通过司机客户端看到此需求即发出抢单请求并前来接载。由此,乘客可节省路边等待的时间,司机也可以有效降低空驶率。目前,“滴滴打车”的服务已经覆盖到北京、上海、广州、青岛等国内多个大中城市,是打车类移动应用的行业领导者。

(2)杭州快智科技有限公司(简称“快的打车”) 公司成立于2012年5月,“快的打车”是他们旗下的第一款产品,也是国内第一批上线的打车应用软件,其运营模式与“滴滴打车”相似。“快的打车”目前主要覆盖上海、杭州两地,拥有超过30万用户,覆盖近3万出租车司机,每天成交近2万单,覆盖了杭州超过70%的出租车,是打车类移动应用软件在华东地区的领导者。

(3)上海天海路网络信息科技有限公司(简称“今夜酒店特价”) 公司成立于2011年8月,专为客户提供酒店晚间剩余客房的特价销售。旗下的产品“今夜酒店特价”于2011年9月21日上线,次日便登上了iPhone APP Store总榜第二名,上线3天软件的下载量便超过了10万。很快,“今夜酒店特价”的创新模式便掀起了行业变革的浪潮,同时也遇到了许多意想不到的情况与冲击。经过一番调整,“今夜酒店特价”目前已逐步站稳脚跟并实现盈利。

(4)北京魔图精灵科技有限公司(简称“百度魔图”) 公司成立于2010年,孵化于创新工场,开发过“友图”、“魔图精灵”等广受好评的移动应用。于2012年被百度所收购,之后团队开发出百度魔图、百度魔拍等产品。“百度魔图”为客户提供拍摄、智能美容、特效和分享等多项功能。2013年6月“百度魔图”增加了人脸对比功能,用户可以使用其“PK大咖”功能寻找与自己相似的明星脸,从此引发下载狂潮,连续多日占据APP Store下载排行榜的首位。

2.2资料收集与分析

为了确保高效且全面地掌握企业信息,本研究采用交互式信息搜集和核对策略,即一手资料与二手资料相结合的方式来搜集案例相关资料。本研究关于各案例企业的二手资料主要来源于以下3个渠道:①样本企业官方网站信息;②对互联网创业活动进行深入观察的专业媒体网站,如“创业家”、“i黑马”、“创业邦”、“36氪”等;③专门披露APP Store软件排名统计及用户反馈的网站。

数据收集过程中,本研究谨慎审查所选入的资料,以确保资料的可靠性。由于所选企业提供的服务都方便地满足了人们的生活所需,因而得到很高的关注度;同时,因其突破了传统的商业模式而常处于舆论的风口浪尖,相关的新闻量较大。为此,本研究对所有的新闻、评论文章均进行了反复甄别,并与企业进行沟通确认其真伪。

在对二手资料进行初步搜集与归纳后,针对每个企业制作了提问列表,然后到每一个样本企业所在地现场考察,并与其创始人或联合创始人进行了一小时左右的访谈,访谈后仍在微信上与他们保持持续的互动,以搜集后续需补充的信息。

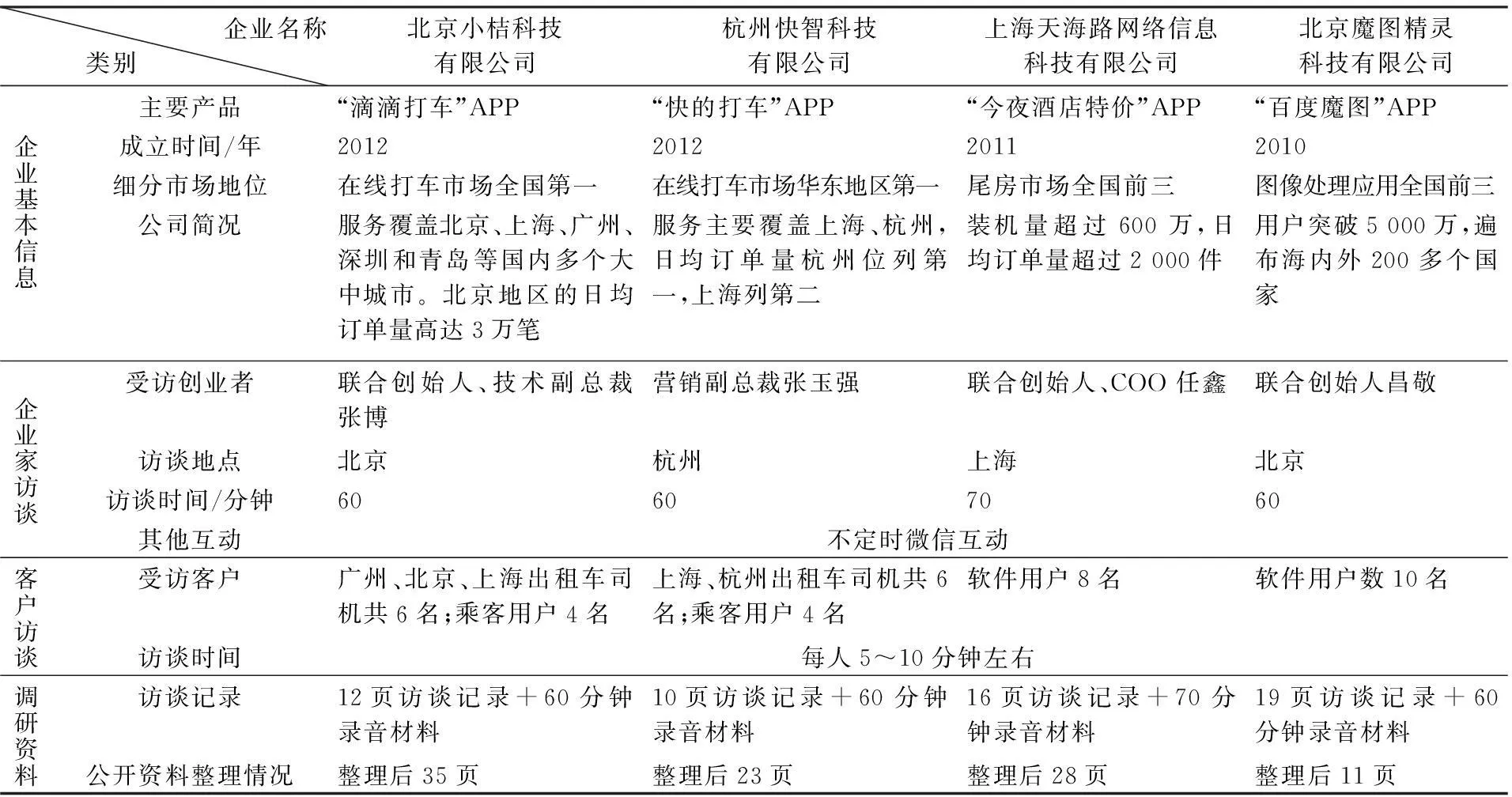

本研究对使用这些产品的对象进行访谈。例如,研究团队访谈了北京、上海和杭州三地的多位的士司机,尤其是杭州的微信车队,了解各个打车APP在司机中的推广策略、发展情况和服务评价;还访谈了多位长期使用“今夜酒店特价”APP订房、以及长期使用“百度魔图”APP图像处理和分享的人士,询问他们对软件的使用评价。这些信息均有助于对上述企业访谈资料的准确性进行交叉验证。一手访谈及二手资料的掌握情况见表1。

表1 案例信息与资料收集情况

在大量掌握一手资料与多个不同来源的二手资料的基础上,本研究采用了多种来源、“三角验证”的对比方式[24],从而提高研究的信度与效度[25,26]。在数据分析的过程中,首先识别出这些企业在创业机会的进化过程中的关键特点,以及微创新的具体模式;其次,进行跨案例分析;最后,提出整体的理论假说。本研究坚持由4位不同的研究者来分别进行单案例分析,识别出每个案例企业在创业过程中的机会进化关键事件,再由另一位研究者进行交叉比对与检验。在跨案例分析中,反复讨论直至达成一定的共识,以保证忠于数据。此外,还利用图表来使逻辑清晰化,通过数据的收集、分析与概念化间的不断交叠的过程,由此,逐渐明确了其中的相互关系,并据此提出了理论模型及假说。

案例数据分析过程为:①将所有资料整理成文本文档,对所有信息进行初步的分类,分割为具有固定意义的子分类,并对每一个分类,提取出关键词和关键语句作为标签。然后通过小组讨论并确定其最终分类标签;②由两人对相同类型关系的标签进行归类,并提取出相应的概念;由两人提取出的概念,经过研究小组集体讨论之后,进行相似合并形成次级概念(包括各个行为原则、微创新产出、框定机会、各类初始手段等)[23];③由小组成员讨论,对提取出来的各类次级概念进行汇总性概念和模型的构建(与图2对应)。在研究人员分析案例和跨案例对比过程中,遵守YIN[25]提出的复制法则的原则,总结并辨别一致的类型和主题。参考现有文献提及的理论概念与模型,对所得的概念进行汇总与模型修正,最终形成本研究结论(见表2的第5列)。

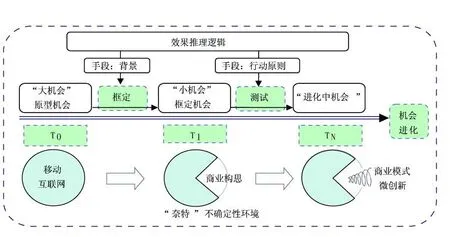

图2 4家案例企业呈现的“机会进化”动态过程模

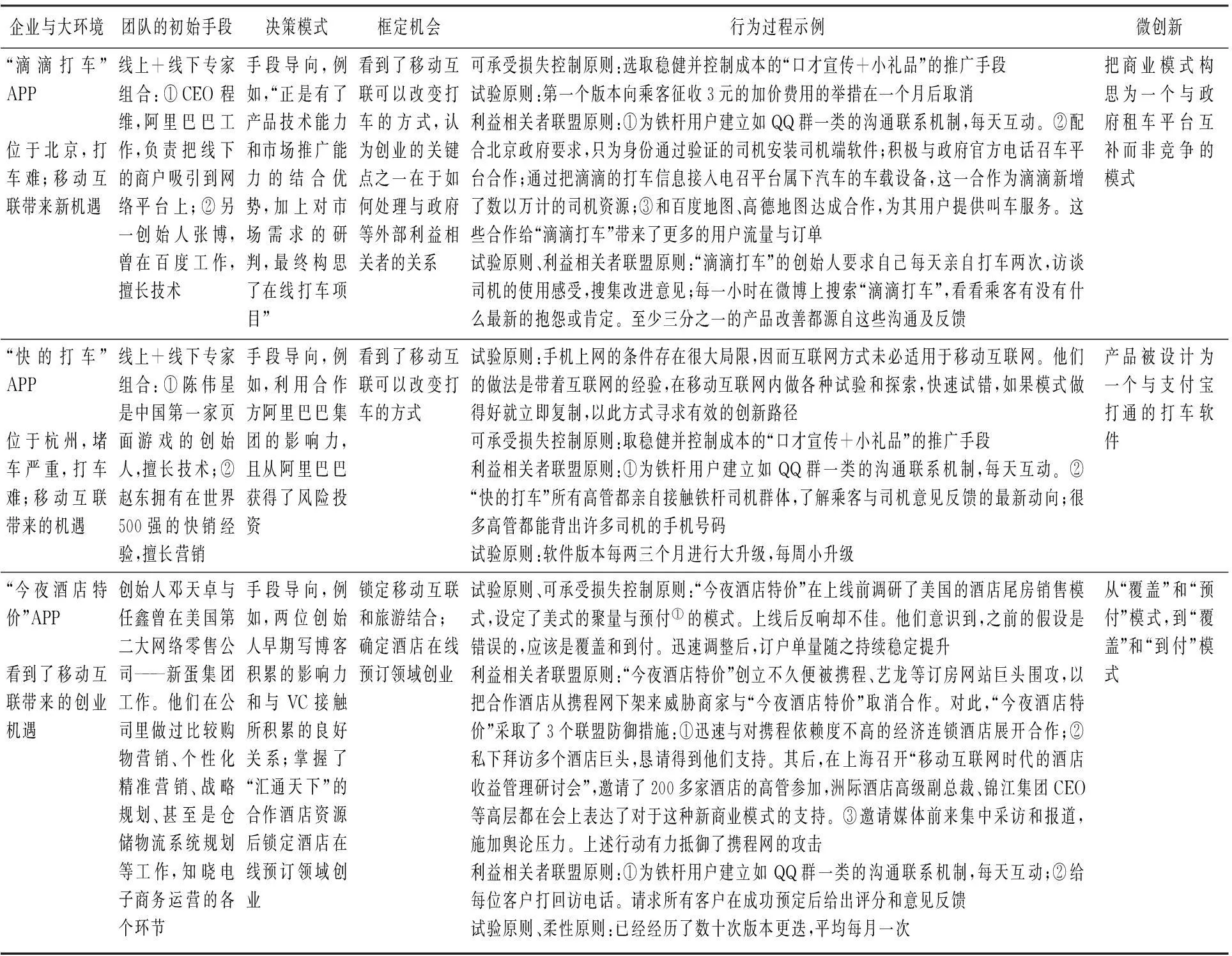

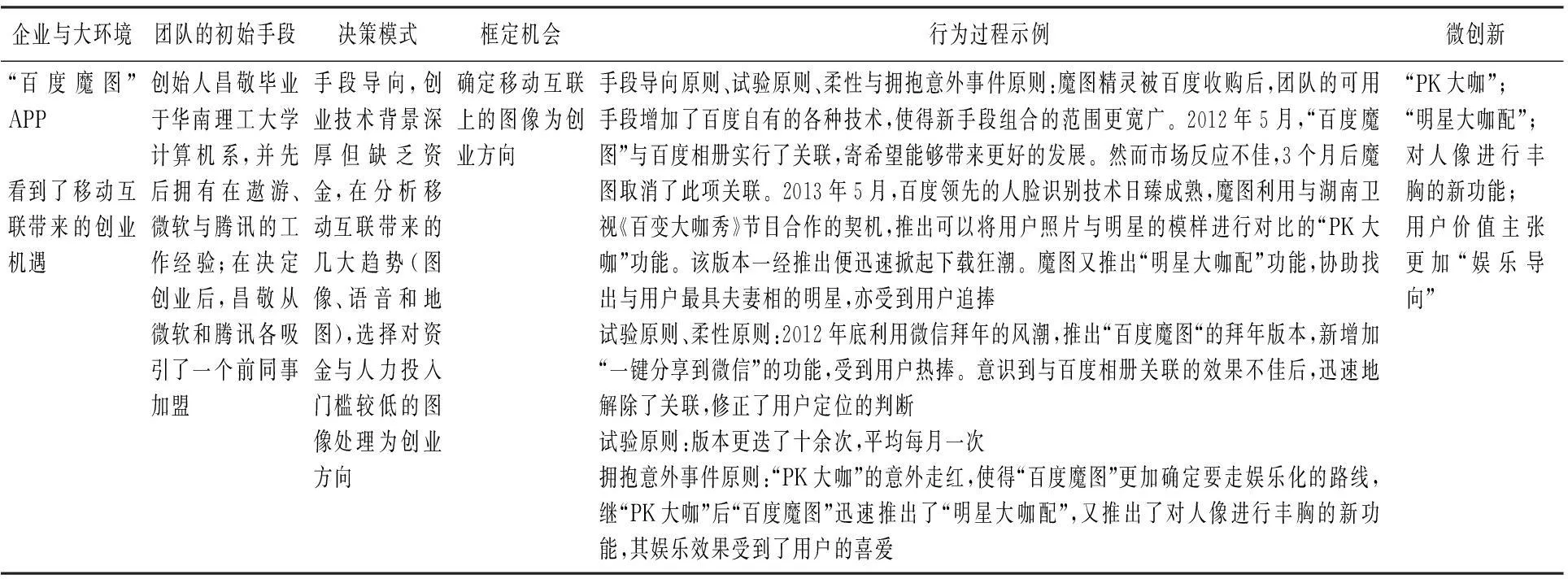

企业与大环境团队的初始手段决策模式框定机会行为过程示例微创新“滴滴打车”APP位于北京,打车难;移动互联带来新机遇线上+线下专家组合:①CEO程维,阿里巴巴工作,负责把线下的商户吸引到网络平台上;②另一创始人张博,曾在百度工作,擅长技术手段导向,例如,“正是有了产品技术能力和市场推广能力的结合优势,加上对市场需求的研判,最终构思了在线打车项目”看到了移动互联可以改变打车的方式,认为创业的关键点之一在于如何处理与政府等外部利益相关者的关系可承受损失控制原则:选取稳健并控制成本的“口才宣传+小礼品”的推广手段试验原则:第一个版本向乘客征收3元的加价费用的举措在一个月后取消利益相关者联盟原则:①为铁杆用户建立如QQ群一类的沟通联系机制,每天互动。②配合北京政府要求,只为身份通过验证的司机安装司机端软件;积极与政府官方电话召车平台合作;通过把滴滴的打车信息接入电召平台属下汽车的车载设备,这一合作为滴滴新增了数以万计的司机资源;③和百度地图、高德地图达成合作,为其用户提供叫车服务。这些合作给“滴滴打车”带来了更多的用户流量与订单试验原则、利益相关者联盟原则:“滴滴打车”的创始人要求自己每天亲自打车两次,访谈司机的使用感受,搜集改进意见;每一小时在微博上搜索“滴滴打车”,看看乘客有没有什么最新的抱怨或肯定。至少三分之一的产品改善都源自这些沟通及反馈把商业模式构思为一个与政府租车平台互补而非竞争的模式“快的打车”APP位于杭州,堵车严重,打车难;移动互联带来的机遇线上+线下专家组合:①陈伟星是中国第一家页面游戏的创始人,擅长技术;②赵东拥有在世界500强的快销经验,擅长营销手段导向,例如,利用合作方阿里巴巴集团的影响力,且从阿里巴巴获得了风险投资看到了移动互联可以改变打车的方式试验原则:手机上网的条件存在很大局限,因而互联网方式未必适用于移动互联网。他们的做法是带着互联网的经验,在移动互联网内做各种试验和探索,快速试错,如果模式做得好就立即复制,以此方式寻求有效的创新路径可承受损失控制原则:取稳健并控制成本的“口才宣传+小礼品”的推广手段利益相关者联盟原则:①为铁杆用户建立如QQ群一类的沟通联系机制,每天互动。②“快的打车”所有高管都亲自接触铁杆司机群体,了解乘客与司机意见反馈的最新动向;很多高管都能背出许多司机的手机号码试验原则:软件版本每两三个月进行大升级,每周小升级产品被设计为一个与支付宝打通的打车软件“今夜酒店特价”APP看到了移动互联带来的创业机遇创始人邓天卓与任鑫曾在美国第二大网络零售公司———新蛋集团工作。他们在公司里做过比较购物营销、个性化精准营销、战略规划、甚至是仓储物流系统规划等工作,知晓电子商务运营的各个环节手段导向,例如,两位创始人早期写博客积累的影响力和与VC接触所积累的良好关系;掌握了“汇通天下”的合作酒店资源后锁定酒店在线预订领域创业锁定移动互联和旅游结合;确定酒店在线预订领域创业试验原则、可承受损失控制原则:“今夜酒店特价”在上线前调研了美国的酒店尾房销售模式,设定了美式的聚量与预付①的模式。上线后反响却不佳。他们意识到,之前的假设是错误的,应该是覆盖和到付。迅速调整后,订户单量随之持续稳定提升利益相关者联盟原则:“今夜酒店特价”创立不久便被携程、艺龙等订房网站巨头围攻,以把合作酒店从携程网下架来威胁商家与“今夜酒店特价”取消合作。对此,“今夜酒店特价”采取了3个联盟防御措施:①迅速与对携程依赖度不高的经济连锁酒店展开合作;②私下拜访多个酒店巨头,恳请得到他们支持。其后,在上海召开“移动互联网时代的酒店收益管理研讨会”,邀请了200多家酒店的高管参加,洲际酒店高级副总裁、锦江集团CEO等高层都在会上表达了对于这种新商业模式的支持。③邀请媒体前来集中采访和报道,施加舆论压力。上述行动有力抵御了携程网的攻击利益相关者联盟原则:①为铁杆用户建立如QQ群一类的沟通联系机制,每天互动;②给每位客户打回访电话。请求所有客户在成功预定后给出评分和意见反馈试验原则、柔性原则:已经经历了数十次版本更迭,平均每月一次从“覆盖”和“预付”模式,到“覆盖”和“到付”模式

①聚量是指在每个城市仅签约少数几家酒店,客户越集中,能提供给客户的折扣就越低;覆盖则相反,是指每个城市尽量多签约酒店。预付是指客户在订房的同时进行网上支付,凭支付凭证到酒店入住;到付则是指客户到酒店入住时再支付费用。

续表2

3跨案例分析

自2008年移动互联应用商店兴起以来,据艾媒集团统计,中国已有超过150万的开发者投身于移动互联平台的创业,创造出了品种繁多的移动应用和五花八门的商业模式。另据艾瑞咨询集团统计,苹果APP STORE中国区平台上APP短短5年即从零增加到60万;另一主流——谷歌安卓应用商店上的APP亦逼近这个数量。这些数据说明,移动互联网作为时代的大趋势,为创业者提供了创业的原型机会。

(1)移动互联竞争环境中的奈特不确定性一方面,在移动互联领域,信息几乎是透明的,任何一个新APP的发布几乎都会在一夜之间被竞争对手抄袭。例如,“滴滴打车”是业内第一款基于移动互联的APP打车软件,然而就在“滴滴打车”上线不久,“打车小秘”、“打车达人”、“易打车”、“点点打车”、“iTax”等模仿者快速跟进。另一方面,移动互联网是由新技术催生的新市场,创业企业所提供的大多是与现有服务不同乃至全新的服务。由此,新市场的客户需求很难通过其他市场的信息来准确推断,只能通过市场试验来验证。这个特征也不断被受访对象确认,“百度魔图”创始人认为,只有未来一两个月的趋势是比较确定的,长远趋势只能靠边走边看。“今夜酒店特价”创始人则表示,虽然每年做年度计划,但实际发展往往与计划相去甚远。

(2)各企业家的创业机会捕获过程各企业家的机会捕获过程详见表2。

4研究发现

通过对“滴滴打车”、“快的打车”、“百度魔图”和“今夜酒店特价”4家企业的案例研究发现,各个企业创业过程中的一系列微创新活动展现出了机会进化的动态模式,以及在该进化过程中效果推理逻辑从不同维度对微创新活动所起到的促进作用。

4.1原型机会与框定机会

几个企业的大部分创始人原本都在大公司有一份稳定的工作,移动互联网创业大潮(原型机会)出现后,他们都先后离职投身于移动互联网的创业。“滴滴打车”APP与“快的打车”APP的创业者们都具有线上与线下运作经验(背景信息—机会框定),“今夜酒店特价”APP与“百度魔图”APP的创业者们也都从自身知识、经验与社会网络出发(背景信息—机会框定),各自框定创业的机会,选择了不同的移动互联创业项目。然而,他们的背景信息并不能完全决定机会的框定,在具有相似背景的情况下,其机会框定并不完全相同。例如,“滴滴打车”APP与“快的打车”APP的创业者都具有IT技术背景,且都具有营销经验,然而他们对机会的框定与构思却不尽相同。位于北京的“滴滴打车”把商业模式构思为一个与政府租车平台互补而非竞争的模式,而身处杭州的“快的打车”则把产品设计为一个与支付宝打通的打车软件(同为具体的框定机会)。

由此可见,在T0期,“移动互联网”大潮作为客观背景,满足了在该领域内创业的技术可行性和市场存在性两大条件,为各创业者提供了“原型机会”。面对移动互联的机遇,创业者们往往从自身的背景信息出发,构思创业机会,这体现为在T0~T1期,企业家基于其背景从客观存在的原型机会中框定出独特的商业构思。由此,提出如下命题:

命题1在市场上客观机会存在的条件下,创业者的背景信息(知识背景、先前经验以及社会网络)能够促进机会的框定,从而增加框定住机会的可能性。然而,创业者背景信息并不是机会框定的充分条件,即相似的背景信息并不总会带来相似的框定机会。

4.2手段导向与框定机会选择

“百度魔图”的创始人认为往地图、语音及图像处理3个方向创业均有很大的成功机会,但出于自身拥有手段(资金有限,但拥有图像处理方面的软件开发实力)的考虑,他选择了“资金门槛较低”的图像处理方向(手段导向—具体机会框定)。“滴滴打车”APP与“快的打车”APP商业模式构思的差异亦明显源自他们手段认知的不同。“滴滴打车”APP反映出创业者与政府之间的良好合作关系与预期使其在APP设计中很早就引入了和政府平台共享业务分成的模式(手段导向—具体机会框定),而“快的打车”APP模式的构思则反映出其创业者与同城的马云之间的深度关系使其在APP直接嵌入了与支付宝合作的安排(手段导向—具体机会框定)。与此同时,4家创业企业都采用了以手段导向为主的创业路径,如“今夜酒店特价”将“汇通天下”酒店联盟资源作为创业初期的重要手段,“百度魔图”的创始人在魔图并入百度后对百度可提供的各项资源逐一测试,尝试找出可助魔图进一步发展的机会,都反映出创业者们应对高度不确定与高度竞争环境时较为一致的决策行为表现,即尽可能的利用当前可用手段开始创业。研究表明,创业企业的机会框定受到创业者们背景信息的影响,但是这些框定机会的差异却直接来自于手段导向的不同,这体现为效果推理逻辑的核心法则:手段导向法则是确定在奈特不确定环境下创业机会框定的关键前因。由此,提出如下命题:

命题2a在奈特不确定性条件下,手段导向影响了创业者框定机会的选择差异。

命题2b奈特不确定性水平越高,创业者越可能利用可用手段进行创业。

4.3试验原则与机会进化

由表2可知,4家创业企业在创业过程中都大量运用试验原则。“今夜酒店特价”的创始人在复盘时发现,公司最沉重的代价来自于没有进行小规模试验就照搬了美国的酒店尾房销售模式,尽管在发现问题后及时调整,但已为此前的全面部署付出了沉重的代价。如果在建立系统前采用小规模试验的方式,试错的成本即可控制在很小的范围内(未采取试验原则——机会进化遇挫、商业模式微创新代价高昂)。“滴滴打车”和“快的打车”都试验过收费的模式,并在发现反响不好后立即取消(试验原则—微创新)。“快的打车”的副总裁认为,他们目前的成功,主要依赖于各种试验和探索,快速试错,如果模式做得好就立即复制,以此方式寻求有效的创新路径。“百度魔图”在最终产品成型之前,也试验了与百度相册捆绑,微信拜年、人脸识别PK大咖等不同的版本,在失败与成功中不断修正商业模式(试验原则—微创新)。由这些案例可知,试验原则的运用往往与商业模式微创新的出现相联系,而且是实现微创新的路径中成本较低的方式。上述案例说明,在找到真正有效的商业模式之前,创业者将频繁采用试验方法来进行各种尝试,在尝试中摸索正确的方向,最终向消费者提供的产品和服务,可能与最初的规划有着明显的区别。通常这反映出组织愿意不断利用试验的方式来开启学习认知的改进流程,其重要目的在于验证各种预设的商业假设是否符合现实,从而搜集关于改进商业模式的更为确切的信息和手段。由此,提出如下命题:

命题3在奈特不确定条件下,试验原则的运用能够促进机会的进化和商业模式的微创新。

4.4可承受损失控制原则与机会进化

“滴滴打车”APP与“快的打车”APP的创业者们都采用了如下的推广策略:选取稳健并控制成本的“口才宣传+小礼品”的推广手段(可承受损失控制原则—微创新)。相比之下,一些同行企业则采用“砸大笔钱给司机们买手机”等手段,收效却不佳。“今夜特价酒店”APP的创始人在反省公司发展中走的弯路时特别提到,实际上只需用很小的成本进行试验,就可以很快验证出美式预付模式的决策是否可行(未采取可承受损失控制原则—微创新代价高昂)。研究结果反映出,由于在高度不确定的创业过程中,难以看清投资哪个方向在未来比较有价值,因此创业者很难有效地利用传统的预期收益原则来决定资源配置。相反,创业者可以清晰地知道自己能承受损失的程度。可承受损失通常取决于投资者目前的状况及他们对愿意损失多少的主观判断,这是创业者可以掌控并作为决策依据的。创业者选择风险在可承受范围内的目标,该目标达成后可获得新的手段集合,然后重新审视自身拥有的手段组合,再创想下一个目标的实现方式(如新的功能、新的用户价值主张、新的流程等)。谨慎的决策使得企业拥有多次迭代创新的机会,通过每一次的行动创造出更多的可用手段,大量的手段-目的组合试验以使组织创造出更新颖独特的价值主张、盈利方式或资源流程。由此,提出如下命题:

命题4在奈特不确定条件下,创业企业运用可承受损失控制的原则越多,越可能带来机会的进化和商业模式的微创新。

4.5联盟原则与机会进化

“滴滴打车”与政府、百度地图、高德地图的合作;“快的打车”与阿里巴巴的合作,“今夜酒店特价”与经济连锁酒店的合作;魔图精灵与百度的并购(注:联盟原则),以及各家企业与早期忠实用户的互动反馈(见表2),从4个企业的创业过程都可看出它们大量运用了利益相关者联盟原则。通过这些合作或联盟,“滴滴打车”、“快的打车”可以争取到早期客户与潜在客户的支持,让这些客户帮助测试产品提出意见(联盟原则—微创新),增加企业深入了解客户需求的手段,节省市场测试的成本,降低产品不受欢迎的风险[18]。通过得到上下游企业的支持,“今夜酒店特价”亦可从中获得提高效率的新手段,或有助于稳定供应环节,或有助于获得更多客户(联盟原则—机会进化)。联盟原则的引入,反应出机会并非仅有创业者内部团队创造形成,而是在整个利益相关者群体的社会互动过程中的集体创造下的产物。这种与环境中的大量利益相关者共同建构的创新方式类似于开放式创新的理念,增加了组织的可用手段,并可能形成新的价值主张等微创新形式。由此,提出如下命题:

命题5在奈特不确定条件下,联盟原则的运用能够促进机会的进化和商业模式的微创新。

4.6柔性与拥抱意外事件原则与机会进化

“百度魔图”对微信拜年、“PK大咖”等产品推出过程中出现的意外的顺势开发;“滴滴打车”对政府出台监管措施的反应及与政府电召平台的合作(同为拥抱意外事件原则—微创新),反映出拥抱意外事件原则影响微创新的积极作用。4家创业企业都表示他们的软件更迭频繁(柔性原则—微创新),“小步快跑”是他们迅速调整修正商业模式的最佳方式。这说明,柔性有助于创业者根据市场反应迅速调整方向,缩短试验时间,加快推进商业模式微创新。在各种试验中,意外事件总是难以避免的。传统上强调预测是为了避免意外事件带来的损失。然而,意外事件并非只破坏现有手段,也有可能是带来创造出新手段的机会。特别是在高奈特不确定环境下,不少意外事件并非是预测失败的产物,而是创业家与变化环境交互的自然产物,并昭示出新创新机会的存在可能性,由此积极拥抱意外事件增加了创业者的可用手段,并调整了预设的商业假设,从而驱动了机会的进化。由此,提出如下命题:

命题6在奈特不确定条件下,柔性与拥抱意外事件原则的运用能够带来机会的进化和商业模式的微创新。

4.7效果推理众原则与机会进化

由表2可知,4家创业企业并非只运用一个手段导向的行为原则,他们往往同时运用多个原则。实际上,不同原则的作用机制的共同要旨在于快速、低成本、灵活、多样的创造出更多的新手段以及手段-目的的连结,并动态验证预设的商业假设或可能的手段-目的连结关系的现实可行性,从而实现机会的进化与商业模式的微创新。由此,提出如下命题:

命题7在奈特不确定条件下,创业企业综合运用手段导向的行为原则,能够带来更多的机会的进化和商业模式的微创新。

本研究将案例分析结果与前文的理论分析框架结合起来,可以得出4家企业的机会进化过程模式的具体机制(见图2)。在T0期,一方面,移动通信技术和互联网技术的融合为移动互联网的出现提供了技术可行性;另一方面,便利的使用条件使得移动互联用户市场高速成长,市场存在性条件得到满足。由此,移动互联的原型机会出现了。原型机会出现后,各个创业者/团队根据其创业开始期的背景手段来设想并选择具体的创业框定机会并形成商业构思(T1期)。在框定机会的基础上,由于奈特环境不确定性的挑战,企业需要不断检测选择的方向,持续改进已有商业模式以满足客户的差异化需求(TN期)。在这个过程中,效果推理逻辑通过一系列决策原则指引为企业提供新的手段组合,并帮助企业不断进行商业模式微创新,从而形成了机会的动态进化。4家企业案例呈现的“机会进化”动态过程模式见图2。

与前文基于理论梳理所提出的“机会进化模型”(图1)相比,案例分析的结论(图2)主要有以下有价值的发现:①在移动互联创业实践中,创业者及其团队确实经历了一个多阶段的机会进化过程。机会的识别、开发和利用是一个动态演进的过程。这与理论模型的推断一致。②创业者的背景信息并不是机会框定的充分条件,即相似的背景信息并不总会带来相似的框定机会。以两款打车APP软件为例,“滴滴打车”和“快的打车”团队尽管具有相似的背景信息,但框定出类似但不同的创业机会。这与初始模型有差异,并启示学者们应继续关注框定机会背后的尚未发掘出的其他前置因素(包括偶然机遇、社会化建构等)。③奈特不确定性水平越高,创业者及其团队越可能利用可能手段进行创业。这一新发现将初始模型的情境特征进行了更细致的刻画,从而拓展了效果推理理论的应用场景,这是首次在移动互联创业领域提供的直接证据。由此表明,创业团队所处环境的不确定性水平会影响到其创业决策逻辑的抉择。④在各项效果推理逻辑原则的动力下,创业团队在逐步调整对进化中机会的理解和诠释的过程中,伴生的副产品是企业商业模式的微创新,这是对初始模型的一个扩充。⑤各个效果推理原则之间存在潜在的互补性,创业企业越综合运用各行为原则,越能够实现更快速的机会进化和更多的商业模式微创新,这是初始模型尚未涉及到的新发现。

5讨论与结论

5.1理论贡献

案例反映出两个关键结论:①创业机会包括客观可发现的“原型机会”,主观可个体创造的“框定机会”,以及个体与情境互动共同创造的“进化中机会”3个关键阶段,移动互联微创新的大量出现是在第3个阶段;②由于移动互联世界的竞争环境呈现出显著的奈特不确定性,创业者可以通过采纳效果推理决策法则以促进机会的捕获和商业模式微创新。

本研究有以下几方面的理论贡献:①提出一个新颖的“广义”机会的解说:机会进化观,即机会是企业家将自身手段与机遇、环境进行不断交互、想法萌生并反复试验、共同进化过程中的若干次有新价值产生的新的手段-目的关系的出现。具体而言,客观环境的变动(移动互联时代的来临)为企业家提供了创业的“大”机会,企业家在大机会中捕获灵感,寻找可“乘”之机,并基于自身背景、经验和能力框定出具体的“小”机会。从商业构思到商业模式的动态改进,则是创业者反复利用效果推理原则下的迭代性调整、与各利益相关者进行社会交互并产生连续性微创新的过程。这反映出对机会的总体看法:既是客观可发现的(指原型机会),也是主观可个体创造的(指框定机会);更是主观个体与情境共同建构、并动态创造的(指进化中机会)。通过引入机会的时间动力,将机会的进化过程分为3个关键时间点和两个时间区间(T0→T1和T1→TN),明确了机会内涵随时间转变的动态进程,从而调和了机会发现观与机会创造观的矛盾。②将效果推理逻辑的观点纳入到机会的演变过程分析中,揭示了机会进化的过程是企业家主导,且又受情境影响的“新手段-目的连结”的想象、重组和试验机制驱动着从大机遇到商业构思再到进化中机会的演变过程。具体而言,在T0→T1时间区间里,企业家主要靠已有手段(如认知、经验、价值观、社会网络等)来进行对客观环境的差异化解读,由此导致不同创业者对同样客观机会做出差异化的行动反应;在T1→TN时间区间里,企业家在手段和目的都不明确的奈特竞争环境下,采纳效果推理进行决策能够在新科技浪潮中、创业的动态过程中创造更多的创新型机会,因为每一次微创新机会是由“新手段-目的连结”的想象、重组和实验机制所驱动的进化产物。这不仅刻画了移动互联世界微创新的动态机制,而且扩展了效果推理逻辑的适用范畴。

5.2实践意义

本研究的结论对企业家有以下几方面的启示:①为企业家在奈特式不确定环境下识别与捕获机会,并建立独特的商业模式提供指导。由于机会不仅来源于客观环境,还需要管理者的主观诠释,这就要求企业家一方面要保持极高的敏感性来识别原型机会,另一方面也需要充分意识到自身认知、价值观、社会网络等的独特性,以塑造出有特色的商业构思,这其中,企业家的“想象力”将扮演不亚于“洞察力”的重要角色。②为创业者在全新市场竞争中获取胜利提供指导。本研究建议面临类似竞争境遇的企业家,重行动控制而非事先预测,重快速低成本迭代开发而非传统目标设定开发流程,重“合”以创造手段而非“争”以实现预想行业位置。③为参与移动互联网行业内的新创企业提供新的可借鉴的竞争法则,特别是为新近的“精益创业”实践活动提供理论指导。④研究为风险投资企业选择有潜力的创业团队提供了有益借鉴。在奈特不确定性下进行创业,收益与风险都难以预测,但掌握正确的创业方法论的团队,能更好的控制风险,利用各项手段组合推进创业成功。由此,风险投资在判断团队时应该对该团队在环境中的适应性机制、决策准则、想象力与整合力及既有和潜在手段做出综合判断,以弥补传统上或基于预测及财务分析推断,或仅凭既有成就及对人的看法进行判断的两种常见判定模式的不足。

参考文献

[1] 赵付春. 企业微创新特性和能力提升策略研究[J]. 科学学研究, 2012, 30(11):1 579~1 583

[2] SHANE S, VENKATARAMAN S. The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research[J]. Entrepreneurship, 2000, 25(1):217~226

[3] ECKHARDT J T, SHANE S A. Response to the Commentaries: The Individual-Opportunity (IO) Nexus Integrates Objective and Subjective Aspects of Entrepreneurship[J]. Academy of Management Review, 2013, 38(1):160~163

[4] ALVAREZ S A, BARNEY J B. Discovery and Creation: Alternative Theories of Entrepreneurial Action[J]. Strategic Entrepreneurship Journal,2006,1(1/2):11~26

[5] MCMULLEN J S. PLUMMER L A, ACS Z J. What Is an Entrepreneurial Opportunity?[J]. Small Business Economics, 2007, 28(4):273~283

[6] SAMUELSSON M, DAVIDSSON P. Does Venture Opportunity Variation Matter? Investigating Systematic Process Differences between Innovative and Imitative New Ventures[J]. Small Business Economics, 2009, 33(2):229~255

[7] HEILBRONER R L,MILBERG W S. The Crisis of Vision in Modern Economic thought an Austrian Economist’s Oerspective[M]. Bingley: Emerald Group Publishing Limited, 1995:149~154

[8] DUTTA D K, CROSSAN M M. The Nature of Entrepreneurial Opportunities: Understanding the Process Using the 4I Organizational Learning Framework[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2005, 29(4): 425~449

[9] DENCKER J C, GRUBER M, SHAH S K. Individual and Opportunity Factors Influencing Job Creation in New Firms[J]. Academy of Management Journal, 2009, 52(6): 1 125~1 147

[10] DIMOV D. From Opportunity Insight to Opportunity Intention: The Importance of Person-Situation Learning Match[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2007, 31(4): 561~583

[11] GIDDENS A. The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration[M]. Berkeley:University of California Press, 1984

[12] JACK S L, ANDERSON A R. The Effects of Embeddedness on the Entrepreneurial Process[J]. Journal of Business Venturing, 2002, 17(5): 467~487

[13] CHIASSON M, SAUNDERS C. Reconciling Diverse Approaches to Opportunity Research Using the Structuration Theory[J]. Journal of Business Venturing, 2005, 20(6): 747~767

[14] SHANE S A. A General Theory of Entrepreneurship: The Individual-Opportunity Nexus[M]. Cheltenham:Edward Elgar Publishing, 2000

[15] WEICK K E, SUTCLIFFE K M, OBSTFELD D. Organizing and the Process of Sensemaking[J]. Organization Science, 2005, 16(4): 409~421

[16] SARASVATHY S D. Causation and Effectuation: Toward a Theoretical Shift from Economic Inevitability to Entrepreneurial Contingency[J]. Academy of Management Review, 2001, 26(2):243~263

[17] BRETTEL M, MAUER R, ENGELEN A, et al. Corporate Effectuation: Entrepreneurial Action and Its Impact on R&D Project Performance[J]. Journal of Business Venturing, 2012, 27(2):167~184

[18] CHANDLER G N, DETIENNE D R, MCKELVIE A. Causation and Effectuation Processes: A Validation Study[J]. Journal of Business Venturing, 2011, 26(3):375~390

[19] JOHNSON M W, CHRISTENSEN C M, KAGERMANN H. Reinventing Your Business Model[J]. Harvard Business Review, 2010, 35(1): 57~68

[20] SARASON Y, DEAN T, DILLARD J F. Entrepreneurship as the Nexus of Individual and Opportunity: A Structuration View[J]. Journal of Business Venturing, 2006, 21(3):286~305

[21] MASON P A, HAMBRICK D C. Upper Echelons: The Organization as a Reflection of Its Top Managers[J]. Social Science Electronic Publishing, 1984, 9(2):193~206

[22] CARPENTER M A. Upper Echelons Research Revisited: Antecedents, Elements, and Consequences of Top Management Team Composition[J]. Journal of Management, 2004, 30(6):749~778

[23] 侯杰, 陆强, 石涌江,等. 基于组织生态学的企业成长演化:有关变异和生存因素的案例研究[J]. 管理世界, 2011(12):116~130

[24] GLASER B, STRAUSS A. The Discovery of Grounded Theory. Aldine Publishing Company[M]. New York: Hawthorne,1967

[25] YIN R K. Case Study Research: Design and Methods[M]. Thousand Oaks: Sage Publications,2003

[26] EISENHARDT K M. Building Theories from Case Study Research[J]. Academy of Management Review, 1989, 14(4): 532~550

(编辑丘斯迈)

Model Opportunity Evolution, Effectuation and Micro-Innovation in Mobile Internet Industry——A Multiple-Case Study of Mobile APP Start-Ups

WU Jun1,3LIU Heng1LIU Peng2AN Wenwen1ZHANG Jianqi1

(1. Sun Yat-sen University, Guangzhou, China; 2. Xi’an Jiaotong University, Xi’an, China;3. Guangzhou Panyu Polytechnic, Guangzhou, China)

Abstract:There are always conflicts between the idea of schools of “Opportunity discovery” and “Opportunity creation”. However, neither of these arguments could explain the emergence of micro-innovation in the Mobile Internet industry effectively. Based on the leading literature of entrepreneurship and effectuation theory, we conducted an empirical research on Mobile Application Start-ups, and then constructed a novel model on “Opportunity evolution”, trying to reconcile the debate of “Opportunity discovery” and “Opportunity creation”, and interpret the phenomenon of micro-innovation in a new way. The result of multiple-case study shows a dynamic evolution process from a “prototype opportunity” to a “framed opportunity”, and a “evolutionary opportunity”, which reveals the relationship between effectuation logics adopted by entrepreneurs and micro-innovation. This study not only deepens the knowledge on opportunity evolution, but also provides guidance for entrepreneurs in Mobile Internet industry.

Key words:opportunity; effectuation; mobile internet; knight uncertainty; micro-innovation

通讯作者:刘衡(1983~),男,陕西杨凌人。中山大学(广州市510275)岭南学院博士后研究人员,副教授。研究方向为战略管理。E-mail:liuheng8@mail.sysu.edu.cn

中图法分类号:C93

文献标志码:A

文章编号:1672-884X(2016)02-0173-11

基金项目:国家自然科学基金资助重点项目(71232014);国家自然科学基金资助项目(71202093);中国博士后基金特别资助项目(2013T60825);广州市哲学社会科学发展“十二五”规划共建课题资助项目(15G104)

收稿日期:2015-07-14

DOI编码: 10.3969/j.issn.1672-884x.2016.02.003