“互联网+”语境下的“电视+直播”

2016-03-22韩飞

韩飞

“互联网+”语境下的“电视+直播”

韩飞

直播曾作为电视的特色和优势,为传统媒体创造了一个又一个收视和影响力神话,其本身是被“赋魅”的。如今,直播已经褪去光晕,被互联网重新连接,其力量通过互联网这一高维媒介被重构和整合放大,继而成为一种平台级的、具有社交属性的新型媒体,并继续释放出无穷的潜力。而以电视为代表的传统媒体正在媒体融合的道路上继续探索深耕,“互联网+”语境下的“电视+直播”已远非当初电视直播的形态和概念,它是电视媒体和直播这一媒介手段和新型平台在“互联网+”的驱动下重新“化合反应”的结果,这一探索的过程将极具想象空间。对于十字路口上的传统电视媒体而言,也意味着巨大的历史机遇。

“互联网+”;网络直播;媒体融合;电视

2016年,直播火了。根据中国互联网络信息中心发布的第38次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2016年6月,中国网民规模达7.10亿,互联网普及率达到51.7%。其中网络直播用户规模达到3.25亿,占网民总体的45.8%。[1]中国的半数网民开始了解、接触和使用网络直播。

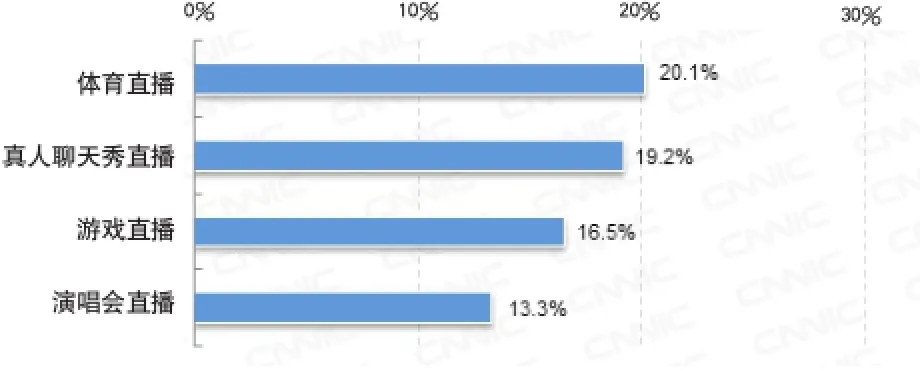

根据网络直播内容的不同, 网络直播可划分为体育直播、游戏直播、真人聊天秀直播、演唱会直播等。在体育传媒领域,近两年以乐视、腾讯为代表的互联网巨头频频重金购买顶级体育赛事网络转播权,网络体育直播收看份额高企;而真人聊天秀直播和游戏直播则在强大的用户需求和资本力量的推动下得到快速发展,催生了花椒、斗鱼等一大批直播软件的兴起,网民使用这两类直播的比例分别为19.2%和16.5%;[2]同时,演唱会直播也风生水起,秉持互联网开放、共享的精神,在腾讯、乐视等一大批视网络视频媒体助推下,以在线直播的形式让演唱会这种稀缺资源最大化地被用户享受到,演唱会这种娱乐表演产业在互联网上以直播平台为媒介完成了产业链的纵向延展,成为大众消费品。

一、“互联网+”语境下的直播再造

2015年3月5日,李克强总理在十二届全国人大三次会议上的政府工作报告中提出制定“互联网+”计划。其含义是利用信息通信技术,把互联网和包括传统行业在内的各行各业结合起来,在新的领域创造一种新的模式。这种创新观念在如今纷繁巨变的传媒领域同样适用。对于传统媒体而言,“+”往往意味着通过连接和融合互联网这一高维媒介,实现传统媒体的转型升级和产业生态重构,其实质是传统媒体探索多年的媒体融合。

图1 各类网络直播使用率

现今,在传媒领域,被连接和重构的,不仅仅是传统媒介形态,还有传统媒介手段。在“互联网+”语境下,直播作为一种超越单一媒介依赖的独立的媒介手段,与互联网连接融合,诞生了网络直播这一新的传媒形态和平台,并迅速积累起海量用户,集合多样化直播内容,促使当前的媒介环境进入到一个泛直播时代。

▲网络直播内容丰富

随着互联网走向公众化,移动互联网技术、尤其是4G移动通信技术的普及和完善,为泛直播时代铺就一条高效畅通的信息高速公路;智能手机的大众化,价格的逐渐平民化,使得人人拥有智能直播终端成为可能;而随着“互联网+”战略上升至国家战略,网络直播这只站在互联网风口上的“猪”像其他被“+”的事物一样被一吹而起,一时间资本争相进入,网络直播行业热钱涌动,烧钱争用户这一互联网行业的惯用市场策略一定程度上也助燃了网络直播热潮。

在“互联网+直播”的语境下,仿佛一切都可以被直播,人人都可以直播,“互联网+直播+X”的商业模式被许多领域复制,而“X”可以指涉网络直播连接的包括演唱会、体育、新闻、日常生活等一切可以被直播的内容形态。

过去,直播被认为是电视的特色和优势。自1997年以来,电视直播在我国走向常态化,每逢重大事件和活动,电视媒体尤其是大型电视台都将直播作为提高收视率和影响力的重要手段。而在“互联网+”语境下,直播已不再是传统广电媒体的专属,直播的模式和形态已被互联网重构。新诞生的网络直播平台也不是简单的“互联网+直播”,它的形态、传播特点已经显露出深厚的互联网的基因和属性。直播在互联网时代得以“重生”。

二、网络直播与电视直播的特点比较

(一)低门槛下直播的“祛魅”[3]化

网络直播之所以能在短时间内积累大量用户,跟直播门槛的降低有很大关系。而电视直播在现阶段仍然是一种高技术、强专业化的内容生产行为。传统电视直播大多采用先进的设备,通常是团队作业,具有较高的专业性要求和技术门槛,普通大众想要尝试一次直播体验很难。而且传统广播电视长期以来肩负着党和政府“喉舌”的重要职能,历来把安全播出看作是重中之重。电视直播相对于一般节目生产而言,风险大、不可控因素多,对于技术和人员往往有着更高的要求,尤其是重大事件、活动的现场直播更是如此。

2015年“9·3”阅兵直播报道,是央视继2009年国庆60周年之后,又一次规模庞大、任务复杂的全方位重大电视宣传报道活动。按照中央对纪念活动电视播出的要求,央视技术系统与各节目部门密切合作,精心设计了“9·3”纪念活动直播现场6个系统89个机位和“9·3”纪念晚会转播系统。在“9·3”纪念活动电视直播之前,还制定了完备的应急预案,并与节目部门按照应急预案开展了应急演练;此外,在纪念活动直播现场演练的同时, 央视技术系统还配合国家新闻出版广电总局对天安门广场及周边的扩声做了大量技术维护工作,以保障电视播出时声画同步的效果。[4]

对于电视媒体而言,安全播出高于天。此外,电视媒体一直以来试图通过大型直播打造自身的专业化、权威性形象,尤其在一些重大事件、活动的报道上,电视直播所运用的诸多高技术装备和专业化团队往往被作为一种看点来宣传,进而被观众“围观”。电视直播被建构为一种相对高门槛的节目形态,其形式被媒体本身和观众“赋魅”化。

相对于电视直播,网络直播的门槛相对较低。这种直播的低门槛化主要体现在以下方面:

1.技术门槛低

网络直播的兴起首先得益于新传播技术的革新突破与应用的大众化。智能手机的普及使普通大众网络直播成为现实,而网络环境的技术优化降低了视频内容生产传输和接收的资金成本,给当下的移动端视频直播带来无限可能。现阶段,人们只需要一部智能手机,便可以实现随时随地直播。一大批网络直播平台崛起,并以互联网思维做产品的理念不断优化用户体验,用户使用网络直播变得更加简单易行,使用门槛降低。

2.人员准入门槛低

网络直播自诞生伊始,其强调高互动、强参与的特性就决定了网络直播必然是低门槛、大众化的。网络直播人员准入门槛较低,使“新媒体时代人人都是主播”成为可能。

网络直播平台将个人高度媒体化,在迅速催生大量“网红”的同时,也使得主播个人和平台不惜突破下限博得关注,网络直播监管问题因此一直饱受诟病。2016年4月,国内20多家从事网络直播业的主要企业负责人联合发布《北京网络直播行业自律公约》,在网络主播实名认证、网络直播房间标识水印、加强直播内容实时监管等方面规范网络直播行为。随着监管的跟进和网络直播平台自身告别草创阶段,网络直播的主播资质和内容要求也会相应提高。

3.内容信息要求低

网络直播不同于电视直播,内容事实和信息需求并不是用户观看网络直播的主要诉求。人们使用网络直播的目的和功能诉求趋于多样化,娱乐、孤独、从众、对于身体的消费、自我实现需求等都有可能成为新生代用户使用网络直播的心理动机。

现阶段,网络直播呈现出去信息化的特点,其直播内容也纷繁杂乱。用户在乎的往往是直播的状态,至于直播什么,反而变得不再重要。传统媒体“内容为王”的思维,在网络直播的草创阶段变得不再适用。

现阶段的网络直播以UGC方式为主要代表,目前正在向PGC、PUGC方向转化升级。随着网络直播领域的竞争从抢滩登陆进入到深耕细作,市场细分、垂直化定位会成为网络直播平台新的发展趋向,届时“内容为王”的策略对于一部分内容导向型平台而言将重新具有价值。

总之,技术、人员准入门槛的降低使得大部分网民进入网络直播领域成为可能;内容信息的低门槛化要求,使得人人都可以随时随地直播,任何合法的内容都可以被直播,直播由此进入到日常化、平民化阶段。直播这一在电视时代被建构而成的专业形象,被互联网和它的用户共同“祛魅”,从而褪去光晕,走下神坛,以此来迎合后现代文化语境下受众的文化需求。

(二)从信息场域到社交场域

与电视等传统媒体相比,新媒体的突出特点是互动性、参与性强。电视的线性传播特点,决定电视直播在本质上是一种单向的大众传播行为,其受众多为被动接收,很难实现自主高效的互动交流。虽然融媒体时代电视直播借鉴了很多新媒体手段,以弥补自己的先天不足,但其媒介特性决定了电视直播的主要特点是即时传真,即第一时间传递给观众最真实的场景和信息,互动性不是电视直播的主要功能诉求。而追求互动性、参与性,注重传播者和用户间的双向交流可以说是网络直播的生命。与电视直播不同,网络直播平台把观众由被动的受众变成了具有高度自主性的用户,打造了互动性、沉浸式的直播场景,直播空间由此变成社交空间。

直播的最大魅力在于其“天涯共此时”式的传播效果,它能给观众带来现场感、共时感的真实体验。但网络直播在实现共时同步的基础上,很大程度上实现了反馈的即时同步。上文提到,网络直播具有去信息化的特点,网络主播也因此不同于电视主持人或现场报道记者的角色,其在表现自我的同时强调与用户保持沟通和互动,与用户建立关系,以防止用户流失。

当前,网络直播的一种重要的盈利模式是用户以充值的方式购买不同价位的虚拟道具,作为礼物“打赏”主播,这种商业模式促使网络主播与用户保持频繁的互动以建立和维持某种关系。用户的反应行为尤其是“打赏”行为往往能得到主播的即时回复,这使得用户具有存在和满足感,从而产生更加强烈的参与意识。在这种互动关系的维系下,用户变成了粉丝,网络直播平台变成了社交场域。

在网络直播中,除了粉丝和主播的互动,还有粉丝和粉丝之间的交流互动,这种互动行为通常以“滚屏+弹幕”的形式呈现,不同主题和特色的网络直播房间变成了粉丝群体聚集交流的虚拟社区。这种交流尤其在用户量较小的直播空间更加高效畅通,而随着用户量呈几何式上涨,单一直播空间的沟通噪音也会增大,这时候的用户沟通往往是非双向的,更多表现为一种以非语言符号“刷屏”方式为特色的狂欢行为。用户在这种类似于“集体仪式”的场景中达到某种精神共鸣和情感共振。

在互联网平台上,直播由一个信息场域演变成为一个社交场域,在这个场域里,粉丝和粉丝间的互动,粉丝和主播间的互动使得网络直播呈现出社交媒体的互动特点。而网络直播的社交,是建立在以视频为主体的媒介载体上,这种视听上的丰富性和给用户带来的沉浸式、场景化的体验,是单纯的文字、声音难以企及的。网络直播平台用户通过视频的方式完成社交的方式,更像是微博、微信时代,由文字、语音社交转向视频社交的升级版,因而也意味着更大的潜力。

(三) 从媒介仪式到娱乐至死

直播的观念总是随着媒介和社会的发展不断发生变化。1997年的香港回归报道活动使得直播这一节目形态和传播手段在中国开始深入人心,电视直播由此逐渐走向常态化。早期的电视直播强调提供事实,但在重大报道中,电视直播不仅要提供事实,更是一种“媒介仪式”。[5]

随着新媒体的崛起,人们对于事实和信息的接收渠道更加多元,一些新闻事件尤其是突发事件的新闻传播第一落点往往被新媒体抢占,电视直播也往往是“事后的现场直播”,电视直播转而在参与媒介事件的营造上彰显其魅力。

丹尼尔·戴扬、伊莱休·卡茨合著的《历史的现场直播:媒介事件》一书指出:“公共事件的电视播出必须经受双重挑战,不仅表现事件,而且向观众提供节日体验的功能性替代。通过在按组织进行的表演之上叠加自己的表演,通过展示自己对观众反应的反应,通过提议补偿观众被剥夺的直接参与,电视成为大众仪式演出中的主要演员。电视的这种表现绝不能被仅仅看作原事件的‘变体’和‘补充’;相反,它应该被看作大众事件的根本属性的质的转化。”[6]

其所谓质的转化,对于电视直播来说,就是经过电视现场直播的仪式化呈现后,现实事件已成为媒介事件,而电视直播过程具有了仪式的意义,成为一种“媒介仪式”。

丹尼尔·戴扬、伊莱休·卡茨从历史的现场直播出发,探讨电视媒体制造媒介事件、制造媒介仪式效果这一社会功能。纵观现在的电视直播,从“抗战胜利70周年阅兵”直播到央视春晚,电视直播在制造媒介事件上彰显出了独特魅力和强大的社会功能,即努力通过影像直播的方式实现国家意识形态建构,打造了一个民族国家的“想象的共同体”。

虽然“近几年来,随着电视直播的普及和日常化,电视直播的仪式功能有所下降,甚至直播成了满足大众好奇心和观看癖的娱乐节目”,然而“在重大事件的媒介报道中,电视直播依然具有强大的仪式功能”。[7]而这种“仪式功能”已成为泛媒体环境下电视媒体彰显其主流存在价值的核心功能。

网络直播作为一种后现代文化下的产物,“仪式功能”显然不是其所追求的,相反,网络直播很大程度上是去仪式化,解构仪式的。

网络直播诞生在泛娱乐和消费主义盛行的后现代社会,资本热钱充斥的网络直播平台为了迎合大众的娱乐诉求,以各种新奇刺激的内容和形式吸引用户眼球,这一互联网行业领域浮躁、娱乐化、低俗化风气盛行。

1.前台秀场,后台窥私

美国社会学家欧文·戈夫曼在他的“拟剧理论”中提出了“前台”与“后台”的概念。戈夫曼用认为“个体表演中有一部分以一般和固定的方式有规则地发生作用,为那些观察表演的人限定情景,把表演的这一组成部分称为‘前台’(front)”。“前台是作为个体在表演期间有意无意地使用的、标准的表达性装备”,[8]演员在“前台”的活动是一种有意识的意在让观众看到和理解的表演行为;而“后台”是与之相对应的场景,是脱离表演场景的休息场所,在这里,表演者可以脱离所饰演的角色,做回自己。

在网络直播中,除了主播在前台进行一些才艺表演和互动交流,一些原本属于后台的私密内容被搬到前台。主播的“后台行为”呈现出前台化趋势,睡觉、吃饭、上厕所,都会成为直播的内容。在直播空间中,前台跟后台的界限开始消解,隐私大量被暴露,用户在窥私的过程中获得视觉快感和心理满足,其窥私欲望在直播内容的引诱中被建构并放大。“窥私现象”也成了一道蔚为壮观的互联网“直播景观”。

2.消费女性,消费身体

“女性身体符号的生产与消费成为现代人消费的一种动力和催化剂,在网络传播中,这种消费得到强化”,而“网络时代的女性身体成为了大众视觉消费的重要源泉,其第一消费群体是社会中的男性大众”。[9]

很多网络直播平台主打的是一种“宅男经济”。在网络直播中,女性经常当作被看的对象,女主播的身体以各种诱人的姿态呈现在直播空间中。为了赢得更多的“打赏”,很多女主播更是使出浑身解数,从穿衣打扮、暧昧言语到个人表演,女性身体(形象)在网络直播空间里被塑造或自我塑造成一个可供消费的符号以供男性“凝视”。在“凝视”“观看”的过程中,用户获得感官上的愉悦;在“打赏”消费的过程中,女性身体被建构为可供网民消费的大众文化商品。女主播通过身体的呈现,获得了精神上的认同和物质上的回报,于是“裸露”这一符号得以在网络直播平台被不断复制,成为另一种“直播景观”。

3.“三俗”流行,娱乐至死

网络直播平台的草创时期,在眼球经济的刺激下,网络平台和网络主播为了争夺更多的注意力和市场份额,不断碰触播出下限,色情、暴力、迷信、恶搞等直播内容充斥网络直播平台。甚至许多人单纯为了出名,在网络上直播很多“搏出位”的场面,在观众大跌眼镜过程中寻求自己变相的“自我实现”。一个个引发舆论哗然的“直播事件”被不断制造,低俗、媚俗、恶俗的直播现象屡禁不止。

在娱乐泛滥的时代,电视曾作为大众娱乐的始作俑者被学界批判。而在社会主义文化生态下,电视媒体所肩负的文化使命和责任时刻被当作警钟一样敲响,近两年的各种“限娱令”“限歌令”“限孩令”等政策调控也旨在规范电视媒体不要在泛娱乐的道路上渐行渐远。

尼尔·波兹曼在著作《娱乐至死》中写道:“这是一个娱乐之城,在这里,一切公众话语都日渐以娱乐的方式出现,并成为一种文化精神。”而在现代,互联网成为一种比电视更为彻底的娱乐化的大众媒介,而且提供的内容充斥着肤浅低俗,是欲望发泄式的,缺乏任何思索和精神参与。但我们却“毫无怨言”“其结果是我们成了一个娱乐至死的物种”。[10]

在UGC 盛行的网络直播领域,用户正从网络娱乐文化纯粹的观赏者过渡到参与者,他们正在很快适应和融入这种文化,并成为网络娱乐文化的主要生产和传播主体,长此以往下去,必将陷入一个娱乐至死的境地,其个人精神生态也会逐渐失衡。而此类文化如病毒扩散一样感染新的用户,以此网状传播,真正的主流文化、精品文化将被边缘化,文化大生态面临着走向失衡的危险。

中国的网络直播平台正处在群雄逐鹿的乱世探索时期,规范和监管处于缺失状态,因此网络直播平台和用户也更应当树立文化自觉意识,不要让网络直播平台成为泛娱乐化、充满“三俗”内容的空间。

三、“互联网+”语境下电视媒体与网络直播的“化合反应”

网络直播的火爆让传统媒体人在“互联网+”的语境下重新思考直播之于电视的意义,开始以融合的思路尝试电视媒体重新连接直播的现实路径,“电视+直播”作为一种新的观念和手段被探索和实践。

然而此时的“电视+直播”已远非当初“电视直播”的形态和概念,它是电视媒体和直播这一媒介手段和新型平台在互联网这一高维媒介的驱动下重新“化合反应”的结果。

“互联网+”语境下的“电视+直播”其实质是一种跨屏行为,包括跨屏互动、跨屏营销、跨屏内容生产传播、跨屏产业运营等,是传统电视媒体以融合的观念和思路借助网络直播这一新兴的互联网传播方式和平台实现自身内容生产、营销、产业模式的变革升级。

(一)营销变革——跨屏直播宣推

2016年4月7日,演员刘涛在电视剧《欢乐颂》发布会上的直播,创造了71万的观看纪录,开场5分钟导致直播平台瘫痪。如此巨大的流量,显示了移动网络直播在营销宣传领域的巨大价值。电视营销推广也因此寻找各种与网络直播的嫁接点。

2016年,江苏卫视在端午期间推出了特别节目《端午金曲捞》,借用网络直播这一流行的传播手段和平台,节目组联合当期艺人沙宝亮,在录制节目前夕通过斗鱼平台直播了沙宝亮从北京自驾到南京参与节目录制的过程,这场自驾直播吸引了超过10万网友在线观看。此外沙宝亮在节目录制间隙还进行了“晚餐直播”“520约跑直播”等活动,网友同时在线峰值超过40万,为节目赢得了较好的曝光度。电视媒体通过网络直播平台实现了节目的宣推和用户互动。

今年,湖南卫视也开始将网络直播手段运用到节目营销推广当中,将直播这一当下流行的方式与其经营了4年的“暑期粉丝季”相融合,打造了“2016暑期粉丝直播季”的概念。本次的“粉丝直播季”几乎贯穿湖南卫视暑期所有的大型活动、综艺、电视剧,采用“网红+直播”的形式,通过录制探班、嘉宾互动、明星采访、揭秘台前幕后等多样态的直播内容,将粉丝带入湖南卫视内容生产的最前线,并在全国范围内征集粉丝主播,让粉丝成为节目推广宣传的主角。整个“粉丝直播季”二十多场的直播活动,各家直播平台累计在线观看人数达到1亿1千万,参与留言、点赞、送花、送礼的互动总数也超过1亿2千万,单场最高观看人数高达1600万。[11]在增加湖南卫视品牌和节目曝光的同时,也一定程度上对收视形成反哺效应。

如今,直播平台聚集了庞大用户量,利用直播平台进行节目宣推,可以实现对电视节目的人气导流,这种跨屏宣传互动的做法,可以成为很多节目的宣传标配。此外,电视节目尤其是综艺节目通常拥有众多的艺人资源,利用当红明星和“网红”的超强人气,通过网络直播手段,策划直播事件宣传推介节目,无疑对增加节目乃至平台的曝光度起到良好效果。

(二)内容再造——跨屏内容生成

为促进广播电视媒体转型升级,提升广播电视媒体在网络空间的传播力、影响力、公信力和舆论引导能力,2016年7月,国家新闻出版广电总局下发的《关于进一步加快广播电视媒体与新兴媒体融合发展的意见》中,提出将“加快融合型节目体系建设”作为现阶段广电媒体融合发展的重点任务,并鼓励广电媒体“积极利用互动、虚拟现实(VR)等新技术创新节目形态,激发用户参与节目创作热情,增强节目吸引力”。[12]

当前,台网联动、跨屏内容生产和传播正成为媒体融合时代视频节目生产运营的特色和趋势。在这种趋势下,利用网络直播的社交性、互动性,探索网络直播作为一种内容元素和手段参与电视内容生产的各种可能性,使其与电视节目内容深度嵌入融合;探索通过跨屏直播进行内容生成的新型节目运作模式,甚至打造以直播为基础的跨屏节目新形态,在泛直播时代是具有市场潜力的。

1.“电视+直播”作为一种节目规则和观众互动手段

网络直播具有强互动性、高参与度的特点,可以运用到一些强调规则性的节目当中,成为观众行使参与权的一部分,有效弥补传统媒体互动性差、观众无代入的短板。在综艺节目尤其是真人秀节目中,网络直播元素的加入可以成为监测人气、甚至决定选手去留的规则环节,网络直播平台用户可以通过投票扮演起“上帝”的角色。

江苏卫视《星厨驾到》第三季打出“无直播,不星厨”的口号,全方位“傍焦”直播。在节目内容设置上,第七期节目请来4位网红主播和“星厨”们共同完成做菜任务,并在节目规则中设置“三分钟直播”环节,通过三分钟网络直播人气比拼,赢得下一环节比赛优先权益。在录制现场,佘诗曼和斗鱼人气主播陈一发创下在线同时段最高人数值,观看直播用户达到141万。此外,节目还创新性将录制的台前幕后进行直播呈现,帮助观众深入了解节目内容;在互动过程中,将话语权交给网友,由粉丝们来决定明星们答什么问题、做什么菜、玩什么游戏,使网络直播平台成为电视节目进行跨屏互动的新玩法。

2.“电视+直播”作为一种节目类型

随着网络直播的持续火热,内容生产者不再满足于将网络直播仅仅作为一种元素融入到电视节目的生产和传播当中,直播开始作为一种建构节目的核心要素,基于网络直播打造的新型视频节目类型也开始出现。

韩国MBC电视台的《我的小电视》(My Little TV),就是一档网络直播真人秀节目,节目将网络直播内容搬上电视屏幕,每期选5组明星嘉宾作为主播,根据网友要求进行表演互动,5组表演以分屏的形式呈现在电视上,实时公布人气排名。网络直播成为该节目的核心概念,而不同直播分屏呈现的表现形态,挑战了电视观众的收看习惯,令观众耳目一新。

2016年湖南卫视推出《夏日甜心》,是一档基于直播手段和平台进行“女团养成”的综艺节目。节目组选择31组个性鲜明的90后女孩,在节目现场31个直播间里开展艺能培训,“甜心主播”们只有收到现场观众送出的超过300万个甜甜圈,才能从直播间进入大舞台。该节目将直播与“女团养成”类综艺深度嫁接,形成了一种综艺新模式。

当前,网络直播类的节目成为电视节目尤其是网络综艺节目的重要发展方向,像《小哥喂喂喂》《约吧!大明星》《晚安朋友圈》《十三亿分贝》《国民美少女》《潜行者计划》等一批以直播为主打的节目形态开始成为当前视频节目类型的重要一极,但在规避同质化的同时如何玩出新花样,是值得电视媒体和新媒体平台认真思索的。

▲以直播为主打的节目形态

3.“电视+直播”作为一种跨屏内容生产方式

网络直播尤其是基于PGC的大型网络直播类节目,能对场景进行多机位全景式记录,使得此类直播诞生出海量视频素材,这些素材同时能够作为资源库,精剪出可供电视媒体传播和呈现的视听产品,从而实现一种跨屏内容生产联动。

2015年,由腾讯视频和东方卫视合作的“大型生活实验真人秀节目”《我们15个》就是一种基于网络直播内容打造的跨屏传播产品。15位性格、背景迥异的素人,在平顶之上生活一年,上百个高清摄像头全方位24小时拍摄并在网络直播。而直播内容又作为视频素材剪辑出精华版,在东方卫视播出。

2016年8月26日,东南卫视播出了《鲁豫有约大咖一日行》,电视版节目是鲁豫24小时对王健林的跟踪体验采访的剪辑版,而全程的采访活动则在王思聪运作的网络直播平台“熊猫TV”上进行直播。

这种“网络直播+衍生电视节目”的做法,是一种跨屏联合生产内容的创新性尝试,不仅催生了新鲜的互联网节目形态,拓展了节目边界,也有利于电视节目先通过网络直播平台积累人气,相当于一次播前预热,其中相当一部分的网络用户也会加入到电视节目的收看中,形成收视反哺。

4.“电视+直播”作为一种节目盈利模式

网络直播很大程度上是一种粉丝经济,其重要盈利方式是粉丝购买虚拟道具,以“打赏”的形式支持主播,主播和平台以分成的形式分享“打赏”收益。在一些注重粉丝效应的明星养成类真人秀节目中,直播的这种盈利模式可以融合进去。

早在2013年,湖南卫视《快乐男生》与YY平台合作进行“男声学院训练营24小时YY直播”,通过直播间送虚拟礼物的形式,使粉丝价值变现。不过由于电视媒体在拓展节目盈利方式方面有着各种政策限制,这种直播类的节目盈利潜力往往在互联网平台能得到最大化的开发。网络节目嫁接直播元素,必将成为新媒体视频盈利模式创新的重要窗口。

(三)产业升级——融合观念下直播催生的传统媒体产业再造

当前,网络直播平台正在经历由UGC为主导的野蛮生长向PUGC、PGC方式拓展阶段。电视媒体具有强大的专业化内容生产能力,站在网络直播热的这轮风口上,拥抱新媒体,连接网络直播,以“电视+直播”的理念,在产业运营和多元发展领域探索电视和网络直播嫁接的各种可能,具有极大想象空间和实践价值。

随着多屏时代的到来,不少强势电视媒体开始布局多屏战略。芒果TV、中国蓝TV等一大批传统广电业的新媒体入口相继被建立。很多媒体开始利用自身的内容生产能力及主持人、艺人等相关资源布局直播业。

2016年8月9日,浙江广电中国蓝TV上线一周年暨视频APP直播平台“蓝魅”上线发布仪式,将“开启蓝魅直播,发力原创内容”作为中国蓝TV下半年战略规划。芒果TV也已经组建芒果直播特别小组,即将推出自己的直播APP平台。

当前的媒介融合已经从最初的内容生产环节和资源整合逐渐向媒介产业层面延伸。媒介融合是一场深刻的媒体产业变革,是“内容、渠道、平台、经营、管理等5个方面都要融合,而且要一手抓融合,一手抓管理”。[13]

对于传统的广电系统,不仅要利用自己的内容生产优势,创作出具有全媒体传播潜力的视听产品,同时技术要跟进、渠道要打通、平台要搭建、经营管理也要推陈出新。“网络直播+电视”,为媒体融合语境下的电视媒体实现多元领域的融合发展,探索多元化产业路径提供机遇。

2016年,作为传统媒体践行媒体融合的探索者,北京广播电视台以其新媒体业务板块为基础,与北京市文资办共同出资,组建北京新媒体集团,以作为北京电视台新媒体业务唯一出口。同时,北京新媒体集团与互联网企业奇虎360合资成立北京时间股份有限公司,与集团旗下北京新闻媒体有限责任公司形成整体合作模式,推出“北京时间”网站和“北京时间”新闻客户端。

依托北京电视台强大的视频内容优势,和奇虎360公司提供的网络渠道和技术优势,“北京时间”定位为“以资讯视频为核心,突出新闻直播+短视频点播的新媒体平台”,意欲打造成为国内最大的新闻直播网络平台。

2016年9月召开的“G20杭州峰会”是全国乃至世界关注的大事,中外媒体的争相报道使得“G20杭州峰会”成为一个大型媒介事件。在这场报道竞争中,上线四个多月的“北京时间”基于自身的直播特色,通过多点同步的全景直播、24小时直播频道的重点时段直播,再配以专题页的深度报道、人物访谈、个性化评论、国际主流媒体热点综述等内容,立体化呈现峰会的进程及对世界经济发展和中国自身发展的意义。峰会四天时间里,前方记者发起直播38场,与58小时演播室直播合计直播90小时,成为直播场次最多、直播时间最长的网络媒体。

“北京时间”还发挥自己的直播特色,陆续进行了“英国脱欧8小时直播”、“南海所谓仲裁案”大型直播、里约奥运会“超级帆船穿越大西洋”持续直播。直播的力量和潜力在传统媒体联合互联网科技公司打造的新型融媒体平台上得以创新施展和挖掘。

四、总结

早年,直播曾作为电视的特色和优势,为传统媒体创造了一个又一个收视和影响力神话,其本身是被“赋魅”的。如今,直播已经褪去光晕,超越单一媒介的依赖,成为一种独立的媒介手段,被互联网重新连接,其力量通过互联网这一高维媒介被重构和整合放大,继而成为一种平台级的、具有社交属性的新型媒体,并继续释放出无穷的潜力。而以电视为代表的传统媒体正在媒体融合的道路上继续探索深耕,其内容、渠道、平台、经营、管理都将在这场媒介革命中得以再造。“互联网+”语境下的“电视+直播”已远非当初电视直播的形态和概念,它是电视媒体和直播这一媒介手段和新型平台在“互联网+”的驱动下重新“化合反应”的结果,这一探索的过程将极具想象空间。对于十字路口上的传统电视媒体而言,想象空间往往意味着巨大的历史机遇,也意味着一切都是未知数,尚待挖掘。但“黑夜给了我黑色的眼睛”,媒体人将如何用它来寻找光明,一切,还需要更具想象力的创新和实践来检验。

注释:

[1][2]数据来源:中国互联网络信息中心2016年8月发布的《第38次中国互联网络发展状况统计报告》。

[3]“祛魅”一词源于马克斯·韦伯《新教伦理与资本主义精神》一书中所说的“世界的祛魅”,是指“摈除作为达到拯救手法的魔力”“把魔力(Magic)从世界中排除出去”,并“使世界理性化”的过程或行为运动。

[4]姜文波.确保安全播出,力求出新出彩——在央视“9·3”纪念活动宣传报道总结表彰会上的讲话[ J].电视研究,2015(10).

[5] [7]曾一果.媒介仪式与大众娱乐——关于现场直播的媒介分析[J].当代传播,2010(5).

[6]丹尼尔·戴扬,伊莱休·卡茨.历史的现场直播:媒介事件[M].北京广播学院出版社,2000:8.

[8]欧文·戈夫曼.日常生活中的自我呈现[M].北京大学出版社,2007:29.

[9]靳琰,王莉.网络时代女性身体符号消费的内涵与逻辑[J].现代传播,2012(9).

[10]尼尔·波兹曼.娱乐至死[M].广西师范大学出版社,2009:6.

[11] http://www.toutiao.com/i6335771753700131329/.

[12] http://www.gov.cn/xinwen/2016-07/20/content_5093191.htm.

[13]胡正荣.传统媒体与新兴媒体融合的关键与路径[J].新闻与写作,2015(5).

(韩飞:中国传媒大学新闻传播学部博士研究生)