张家湾拱桥高填弃渣地基三维监测探讨

2016-03-21Discussionon3DMonitoringofHighDregGroundofZhangjiawanArchBridge

Discussion on 3D Monitoring of High Dreg Ground of Zhangjiawan Arch Bridge

陈文富(中铁港航局第三工程有限责任公司,广东肇庆 526000)

张家湾拱桥高填弃渣地基三维监测探讨

Discussion on 3D Monitoring of High Dreg Ground of Zhangjiawan Arch Bridge

陈文富

(中铁港航局第三工程有限责任公司,广东肇庆526000)

摘要:在张家湾拱桥碗扣支架现浇拱圈的施工中,现浇拱圈地基为隧道弃渣,弃渣体高度达53m,地基三维变形大且施工周期较长,施工安全风险高。该文就施工中对地基的三维变形监测及变形稳定趋势分析作了详细探讨。

关键词:支架现浇;高弃渣地基;三维监测;变形分析

Abstract:In the cup lock support cast-in-place construction of Zhangjiawan arch bridge, the cast-in-place arch ring ground is tunnel dreg with the height of 53m, and the huge 3D deformation and long construction period impose great construction safety hazard. The 3D deformation monitoring and deformation stability trend of the ground are discussed in detail.

Keywords:support cast-in-place;high dreg ground;3D monitoring;deformation analysis

0 引言

碗扣支架现浇施工中,作为扩大基础的地基常为原地面、原河床或局部填方等,在超50m高弃渣体上采用现浇施工的极其罕见。本文就施工中对地基三维监测及三维变形进行探索分析,并主要介绍左幅的地基情况。

1 工程概况

1.1工程简介

张家湾拱桥是宜昌至巴东(沪蓉)高速公路上唯一的一座拱桥,本桥位于分离式路基段,左、右线桥平面均位于直线上,纵断面均位于R-32000m的凹形竖曲线上。

该桥原设计左幅为3×45m简支梁,右幅为3×40m简支梁;由于现场地质、地形、水文、隧道弃渣等因素考虑变更为上承式钢筋混凝土箱形拱桥。

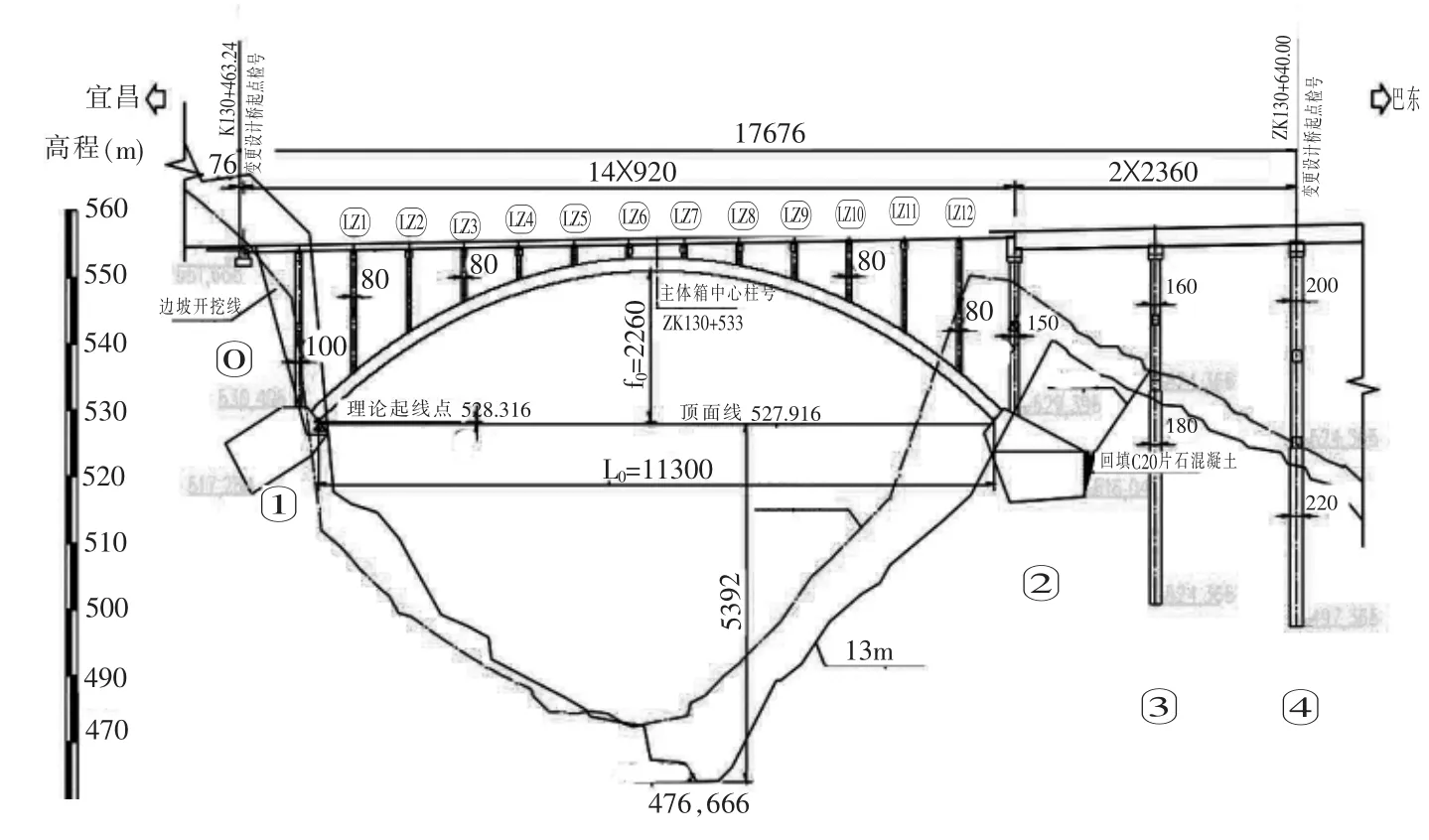

主桥采用上承式现浇钢筋混凝土箱型板拱桥,其左线桥净跨径113m,净矢高22.6m,拱轴系数1.8,净矢跨比1/5;右线桥净跨径93m,净矢高18.6m,拱轴系数2.0,净矢跨比1/5。拱圈采用C45混凝土,左幅1020m3,右幅818m3。主拱箱截面采用单箱三室,拱箱截面高,拱上桥面系采用9.2m预应力混凝土空心板,先简支后桥面连续。拱桥左幅立面布置图如图1。

1.2地形、地貌

桥址区属构造剥蚀、侵蚀中低山深切河谷地貌区,区内峰顶标高900~1000m,相对切割深度约500m,区内主要地表水流有凉台河,总体由北东向南西迳流,谷底标高457m,拟建桥位位于河谷左岸坡近坡脚地带,通过段地形起伏,自然地面标高在490~550m之间,凹坡面及坡面冲沟发育,YK130+581处发育有一主冲沟,流程较长,汇水面积较广,冲沟常年有水,其它坡面凹沟流程短,汇水面积小,仅季节性有水,桥位区坡面植被发育,区内水土保持较好。

1.3地质条件

桥址区位于秭归盆地西翼,出露地层为侏罗系中统上沙溪庙组(J2s)薄~厚层状紫红色粉砂质泥岩夹灰、灰绿色长石石英砂岩互层,地层总体呈单斜构造,地层倾向北东25~40°,倾角18~25°,地层走向与坡面走向呈大角度斜交。

桥址区上覆第四系残坡积(Qel+dl)含砾粉质粘性土层,下伏基岩为侏罗系中统上沙溪庙组(J2s)薄~厚层状粉砂质泥岩夹长石石英砂岩层。

1.4不良地质现象

桥位区地形切割深度较大,崩坡积含砾粉质粘土层厚度较大,主要分布于桥位区凹坡地带,下伏基岩为泥岩、砂岩互层,属欠稳定斜坡。

1.5水文条件

该桥位于良斗河流域中下游的二级支流宋家沟流域。根据秭归县水利局设计院的资料显示,该支流上游集水面积2.84km2。按50年一遇的洪峰流量为34m3/s,100年一遇的洪峰流量为39.27m3/s。

1.6弃渣后情况

2010年8月隧道弃渣基本完成,在左幅大里程(巴东)端部分渣体未弃至设计桥位处,该部分为拱座刷坡及渣体整平堆积,如图2。左幅其余部分弃渣至支架基础高程,右幅比设计支架基础高程高3~8m。左幅渣体整平后至原地面53m,右幅42m,如图3。

图1 拱桥左幅立面布置图

图2 弃渣期间2号拱座

图3 弃渣后1号拱座端

2 地基、基础处理思路及方案

根据渣体厚度大变形持续时间较长,渣体的长期变形无法克服,施工期间主要针对短期地基变形对施工影响的思路考虑对渣体表层进行处理的方案。在渣体整平至设计高程(527.916)后,在支架基础位置对原渣体进行翻挖3.3m,按每50cm一层进行碾压回填3m;回填地基上考虑基础不均匀沉降及纵向渣体与原地面交界处的沉降差对基础的影响,基础采用30cm厚钢筋混凝土基础,以利于在不均匀沉降时基础有一定的抗弯能力,在靠左2号拱座处后(因该处弃渣时间短且与原地面交界)弃渣位置,钢筋混凝土基础下加填1m片石混凝土垫层。冲沟中部弃渣体外边缘距基础边宽度约50m。基础采用C20钢筋混凝土,厚30cm,设上下两层φ12钢筋网,基础宽15m。地基处理后加上基础采用双层钢筋网混凝土,分散了局部不均匀沉降差,减小了渣体不均匀沉降的不利影响。

3 三维变形观测方案

3.1渣体变形分析

根据现场地形及高填弃渣情况可推断其变形是三维的,这是与其它常规地基沉降观测所不同之一;其二地基变形存在较大的不均匀性,特别是在弃渣与原地面交界处,会存在断涯式的错台变形;其三渣体本身高度的变化所产生变形的差异性。

3.2三维变形观测方案

根据现场地形横向有坡度,纵向为“V”形槽,渣体纵、横向厚度不同,弃渣堆置时间的差异,施工周期时间较长,基础面积较大,冲沟内渣体受水流影响等特点,必须采取三维观测方案,才能掌握渣体的空间位移情况。

观测方法根据上述特点,采用常规的水平测量方法不能满足要求。根据满堂支架的特点,为了监测方便,水平测量与高程测量分开进行,高程测量与基础平面布置,平面位移测量以线路左侧基础边来布设测点,便于观测。施工中平面位移采用莱卡TS602施测,高程采用S3水准仪测量。

4 三维变形观测布置

4.1沉降观测点的布置

沉降观测点设在施工完基础上,纵向按1/8跨径设9排,每排设3个点,为便于预压及拱圈混凝土浇筑时的观测,左右两个点设在边腹板的中心位置,中间点设在拱箱横向中心处,观测基点设在两岸基岩上。

4.2位移观测点的布置

由于渣体堆在往下游的一个倾斜的V型冲沟上,冲沟与桥轴线成一定角度的斜交,渣体厚,在没有经验的情况下设置水平位置观测是必要的,图4。

在基础左侧(下游方向)距基础边缘0.5m处设置一排5个平面位移观测点,观测基点设在两岸稳固的基岩上。

图4 沉降观测点横断面布置图

5 变形观测及分析

5.1沉降观测方法及频次

沉降观测采用精密水准仪测量,每次观测前对水平仪进行检校。先将观测基点高程进行多次测设采用其平均值作为基准值,每次从桥的一端基点观测到另一端基点进行闭合复核,现场计算出各点高程与上次观测进行比较,确认每次测量值无误。

一般按7天一次的频率测量,在雨季的连续降雨期间,观测时间间隔适当缩短。数据观测从2011年7月26日开始

5.2平面位移观测方法及频次

平面位移观测采用莱卡TS602全站仪进行观测。采取两岸埋设基点为基准,观测各点的统一坐标,然后反算相对于桥轴线为X轴的相对坐标进行比较,得出顺桥向与横桥向的位移值。观测时也可以将基点坐标值反算为以桥轴线为X轴的坐标系的坐标值,观测值就不用再算,减少内业工作量。现场观测选择在早上进行,减少测量误差。

位移观测开始阶段按每周一次,观测时可根据位移变化情况及气候情况进行调整。

5.3沉降观测数据结果分析

5.3.1预压前沉降情况

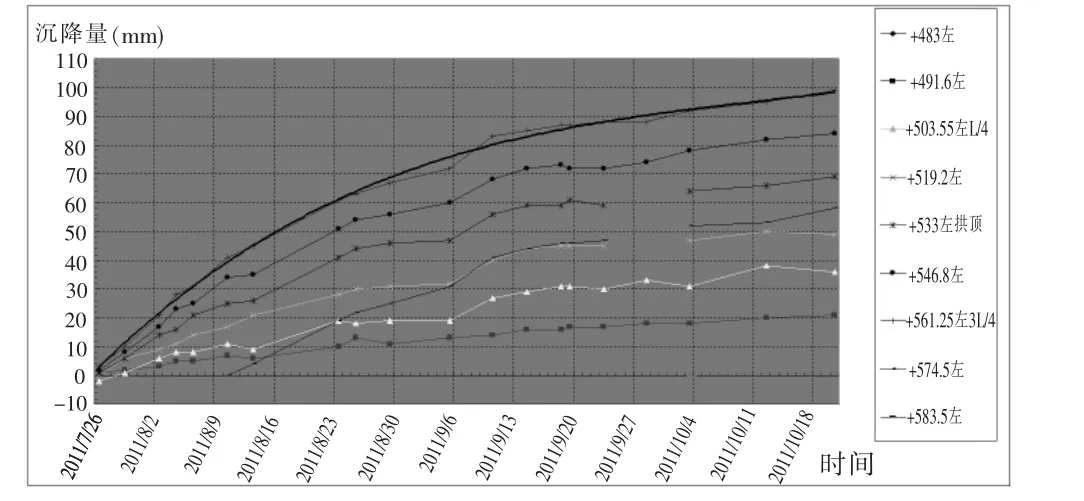

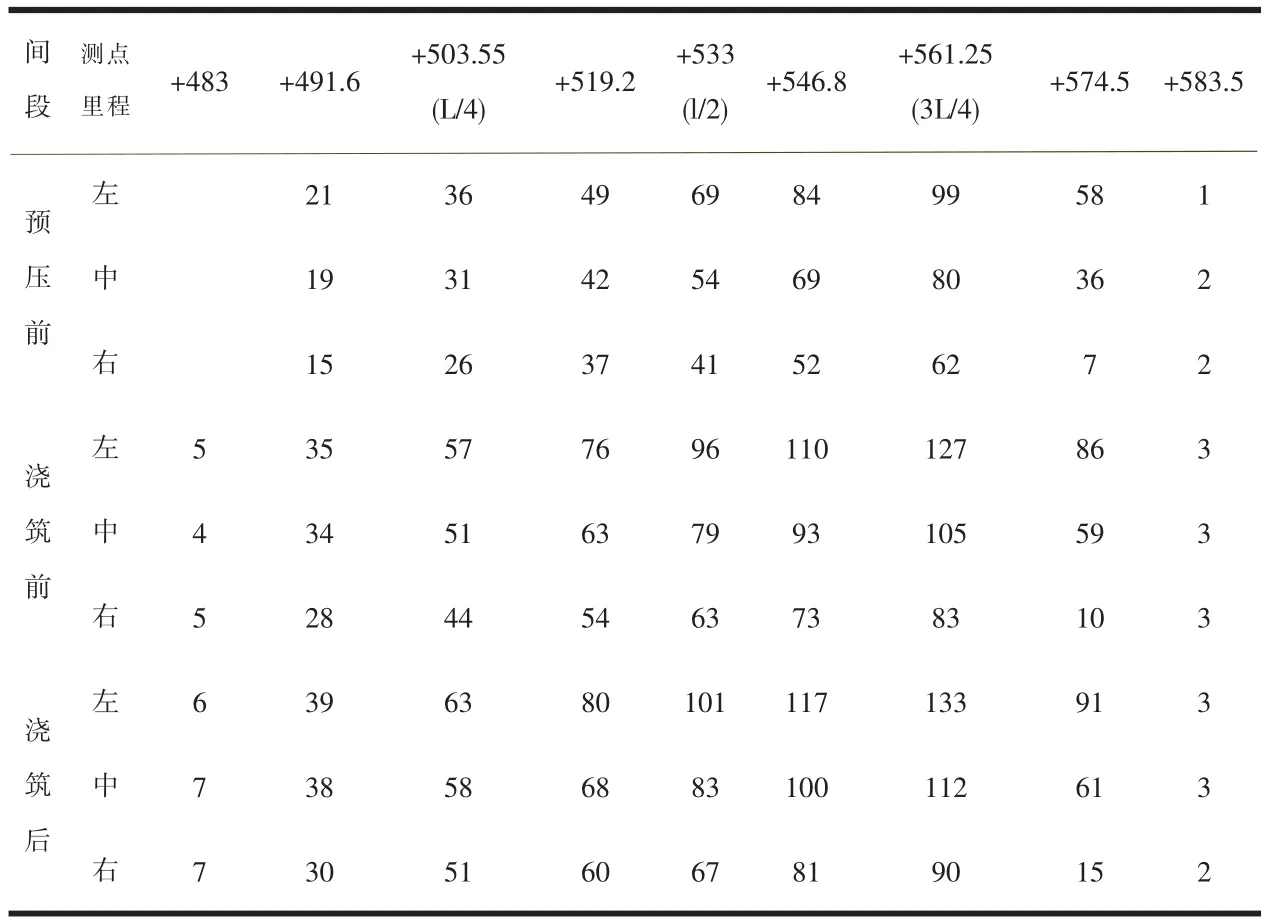

根据观测数据显示,ZK130+561.25断面沉降量为最大断面,左侧监测点累计沉降为99mm,中间监测点累计沉降为80mm,右侧监测点累计沉降为62mm,从曲线图中可看出,基础各监测点在观测后期均达到稳定状态,达到了预期效果,可进行预压作业。

单从一个断面的数据来分析,地基有一定的倾斜现象,在预压前检查中发现部分碗扣立杆底座或顶撑有松动现象,说明地基沉降变化对支架有一定影响,可在预压前检查处理。

根据观测中发现,因地基渣体处于冲沟内,冲沟汇集水流对渣体有一定影响。在地基及基础施工完成后,时间短且处在雨季,特别是在连续降雨期间,地基沉降变化比较大。在非雨季期间其沉降速率相对要小。

预压前地基(时间-沉降量)关系曲线图,因数据较多,在此仅列出最大沉降位置(左幅左侧)数据,如图5,根据曲线分析后期变形相对稳定,对施工影响较小。

图5 地基沉降量-时间关系图

5.3.2拱圈浇筑完成后沉降情况

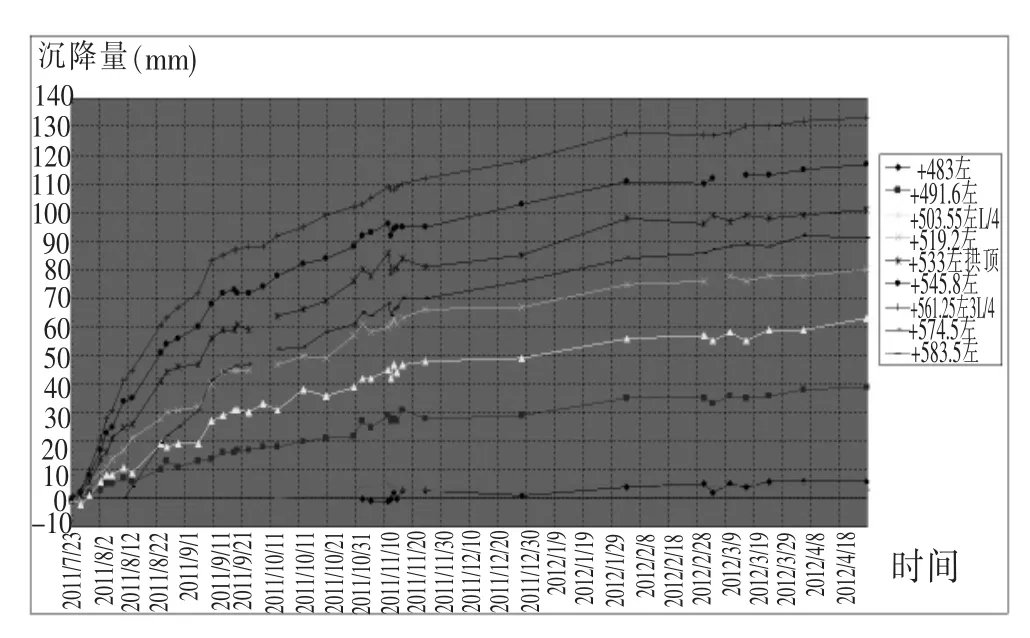

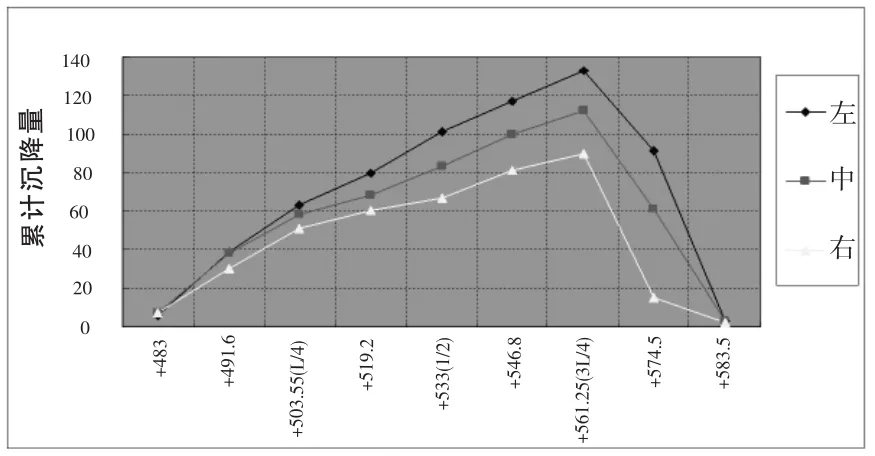

沉降量最大的断面还是在ZK130+561.25里程,左侧监测点累计沉降为133mm,中间监测点累计沉降为112mm,右侧监测点累计沉降为90mm,从曲线图中可看出,基础各监测点在施工后期沉降变形均匀且趋于平稳状态,说明施工加载对地基的影响可以忽略不计,沉降主要来源于渣体的稳定情况及水流的影响。

图6 地基纵断面沉降关系曲线图

地基纵断面沉降关系曲线图及累计沉降量如图6、图7;根据分阶段数据显示,预压至浇筑前,时间跨度大地基变形量比较大,现场实际观察发现在左幅靠大里程端,即原地面与渣体分界处,由于沉降基础底与片石混凝土垫层出现约2cm的脱空现象,现场采取压注水泥砂浆进行处理。从该现象看出地基及基础的处理措施不力减小和减缓了渣体沉降的影响,特别是减小了局部不均匀沉降的影响。为了减小地基沉降影响在浇筑混凝土前对支架底座及顶撑再进行一次全面检查。

从支架预压到拱圈浇筑混凝土时间长达4个月,其沉降量最大为28mm;拱圈浇筑至合龙46d的时间,地基最大沉降量为8mm,说明地基沉降对施工及结构本身是安全的。

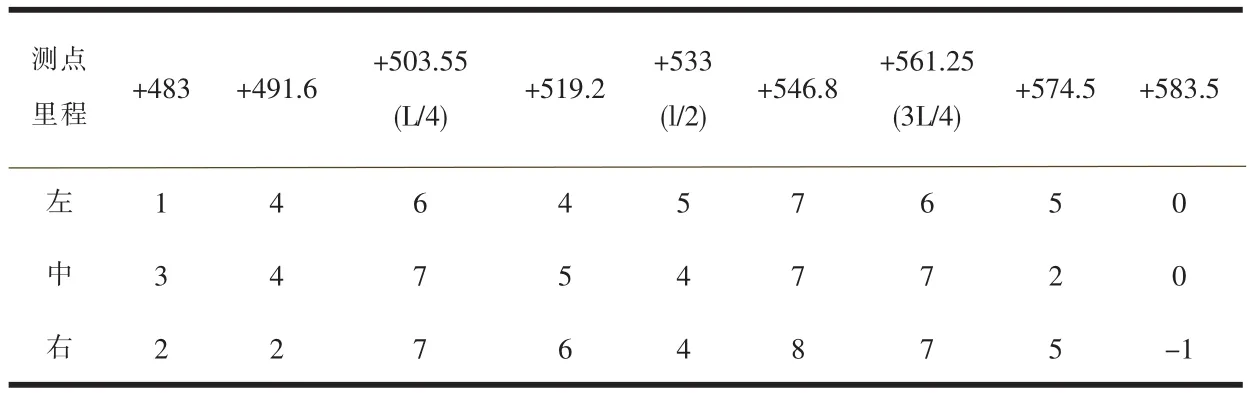

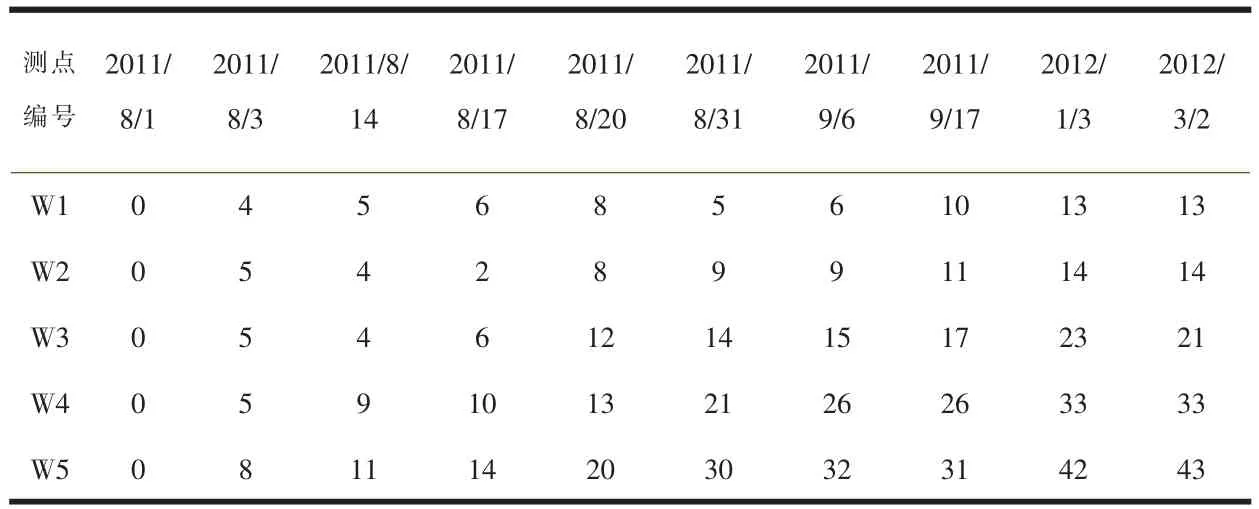

地基累计沉降量分阶段值,如表1;拱圈浇筑期间沉降量,如表2。

表1 分阶段累计沉降量(mm)

表2 浇筑时间段沉降量(mm)

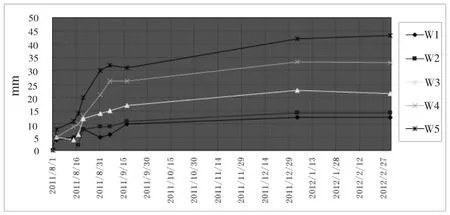

5.4拱圈位移观测数据结果分析观测数据显示最大纵向位移为9mm,且均为两端相对较大,中间部分相对小。对施工影响可忽略不计。横向位移最大43mm,且呈现出从小里程往大里程方向增大趋势,这与地形及渣体堆积时间有关。如表3。

表3 累计横向位移量表

位移变化速率大的时间相对沉降要短得多,对施工影响相对要小,对于支架搭设可不考虑其影响,至于铺设底模施工时,地基水平位移也基本稳定,如图8。

图7 地基纵断面累计沉降量图

图8 横向位移量与时间关系图

6 结束语

根据支架预压及拱圈现浇施工过程中对石质渣体地基进行三维观测数据分析和预判,深厚渣体(石质)地基变形早期较大,渣体经碾压3m加钢筋混凝土基础,基础变形趋于整体化,渣体部分变形在基础上得到削弱和滞后体现;后期经监测推算其沉降变形趋向稳定,位移变形小,沉降变形主要受堆积时间及季节影响,施工外加荷载对地基影响很小。在非雨季进行现浇施工且施工时间段不长时,深厚渣体上支架现浇不会影响施工安全及结构质量。

责任编辑:孙苏,李红

作者简介:陈文富(1971-),男,贵州思南人,本科,工程师,主要从事铁路施工、公路技术管理工作。

收稿日期:2016-01-02

doi:10.3969/j.issn.1671-9107.2016.02.042

中图分类号:[TU997]

文献标识码:A

文章编号:1671-9107(2016)02-0042-04