转型发展地方本科院校经济社会适应性模糊综合评价

——基于S大学的案例分析

2016-03-20

2014年6月3日,国务院颁布的《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》(国发〔2014〕19号),主张积极引导一批普通本科院校向应用技术类高校转型发展。2015年10月21日,教育部、国家发展改革委、财政部联合颁布了《关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见》(教发[2015]7号)(以下简称《意见》),《意见》从引导地方本科院校向应用技术大学转型的目的、思路、主要任务和具体操作机制等多个层面提出了指导性建议和意见。[1]地方本科院校应主动适应我国经济发展的新常态,主动融入产业转型升级和创新驱动发展,转变理念,强化评价引导,把办学思路真正转到服务地方经济社会发展、产教融合校企合作、应用型技术技能型人才培养和学生就业创业能力培养方面来。[2]这是国家从经济社会发展战略的高度自上而下推动我国高等教育结构调整和部署的重要举措,意味着地方高校服务地方经济社会发展将成为地方性本科院校今后办学的主要战略定位。其服务地方经济社会发展的水平和能力也将成为新时期高等教育办学质量评估的一个重要指标。这也是地方本科院校培育区域竞争优势和办学特色的重要途径。但是,地方高校如何转型,转型发展要解决哪些具体问题是地方本科院校所困惑的。实际上,《意见》中对转型发展面临的主要问题作了归纳说明,认为其应重点解决三个问题:一是专业链与产业链对接的问题,二是课程内容与职业标准对接的问题,三是教学过程与生产过程对接的问题。[3]

基于以上《意见》中对地方本科院校转型发展拟解决的与地方经济社会适应问题的认识,本研究主要从以上三个方面构建评价维度,即地方高校转型发展过程中,学科专业和优势学科与地方产业行业的适应性水平,课程内容设置与职业标准要求的适应性水平,产、学、研校地合作与联合培养人才情况几个方面构建评价维度,以C市W区域的S大学为例,采用模糊综合评判法对其转型发展过程中与地方经济社会发展的适应性情况作以评价,并有针对性的提出建议和意见。

一、S大学所在区域经济结构特点与区域支柱产业概况

根据C市市委四届三次会议(2013年)有关C市城市发展战略部署规划,S大学所在区域,即W区被确定为生态涵养发展区域。W区主要作为国家重点生态功能区和农产品主产区,XX流域重要生态屏障和XX特色经济走廊,XX国际黄金旅游带和特色资源加工基地。这是S大学所在区域的主要经济社会发展定位。根据W区域原有的资源优势和经济发展战略部署,目前W区域的主要支柱产业有光伏产业、盐气化工、纺织服装、食品药品、机械电子五大支柱产业。盐气化工主要依托该区域丰富的岩盐和天然气资源,以相关等骨干企业为龙头企业;新材料新能源产业重点以发展多晶硅光伏产业为依托,形成以多晶硅太阳能电池片生产为基础的太阳能光伏产业链和以电子级IC单晶硅项目和单晶硅抛光片为基础的半导体材料生产产业链,最终形成以硅产业为基础的电子材料工业体系。[4]机械电子产业利用航运优势和现有产业基础支撑作用,以相关等骨干企业为龙头,重点发展汽摩制造、装备制造、船舶制造、照明设备、IT产品、电子元件制造等产业集群,并逐步向机电一体化方向发展。纺织服装产业以高新技术高端优势新型产品为支撑,以紧密纺高新技术产品及竹纤维新型生态纺织品为引领,形成原料、纺织、服装及辅料生产系列化、规模化的纺织服装生产基地。食品药品产业以W区域独具特色的动植物资源为依托,以鱼泉榨菜、太白酒业、飞亚实业、XX啤酒等骨干企业为龙头,培育特色品牌绿色食品基地。依托W区中药材资源,以相关等骨干企业为龙头打造W区现代制药基地。[5]

以上五大支柱产业和经济社会发展定位将是评判S大学与区域经济社会发展适应水平的主要依据,同时,还将考虑地区社会文化与行业的需求度等因素。

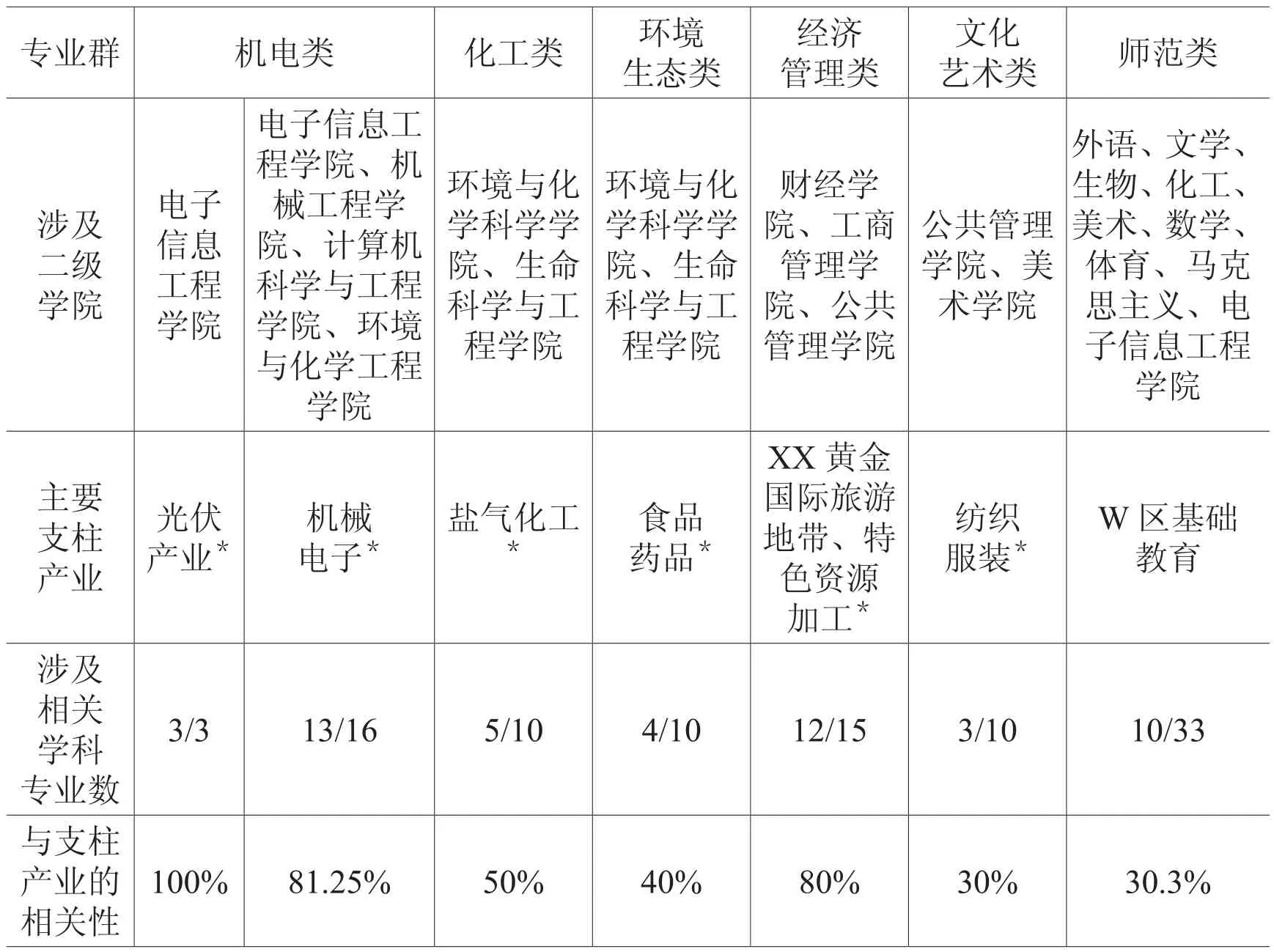

二、S大学学科专业群与区域经济社会结构和支柱产业的适应性调整

根据国家有关地方本科院校转型发展的指导思想,S大学在对现有工程类、管理类、人文类、师范专业采取拆分和整合的基础上,结合所在区域产业结构及C市经济功能区定位与特色产业发展布局,从2014年3月份开始调整了学科专业结构。重新组合后的院系结构由原来的16个院系54个专业调整为现在的17个院系55个专业。调整后,学校规划重点培育和建设形成的六大学科专业群是机电类专业学科群、化工类专业学科群、环境生态类专业学科群、经济管理类专业学科群、文化艺术类专业学科群、师范类专业学科群。六大专业群根据C市“五大功能区”规划建设“XX生态涵养发展区”要求,重点打造环境生态类专业学科群,服务地方生态涵养发展。具体如下:

根据C市做强做大电子信息、汽车、装备等支柱产业及W区特色产业集群布局,打造机电类专业学科群,服务地方支柱产业发展;根据C市做强做大材料、能源、化工等支柱产业及W区特色产业集群布局,打造化工类专业学科群,服务地方支柱产业发展;根据C市“五大功能区”规划建设“XX生态涵养发展区”要求,打造环境生态类专业学科群,服务地方生态涵养发展;根据国务院依托黄金水道建设XX经济带的宏伟规划及C市构建XX国际黄金旅游带的规划,打造经济管理类专业学科群,服务地方经济社会发展;根据C市优化文化产业布局,加快核心产业基地和文化功能区建设规划,打造文化艺术类专业学科群,服务地方文化产业发展;根据C市推进教育现代化、国际化、城乡一体化,建设XX上游地区教育中心的宏伟构想,打造中小学师范类专业学科群,服务地方基础教育发展等等。[6]以下是六大专业学科群和W区域支柱产业的对应性情况(表2-1)。

表2-1 S大学转型发展过程中的学科专业结构调整与W区支柱产业适应性调整

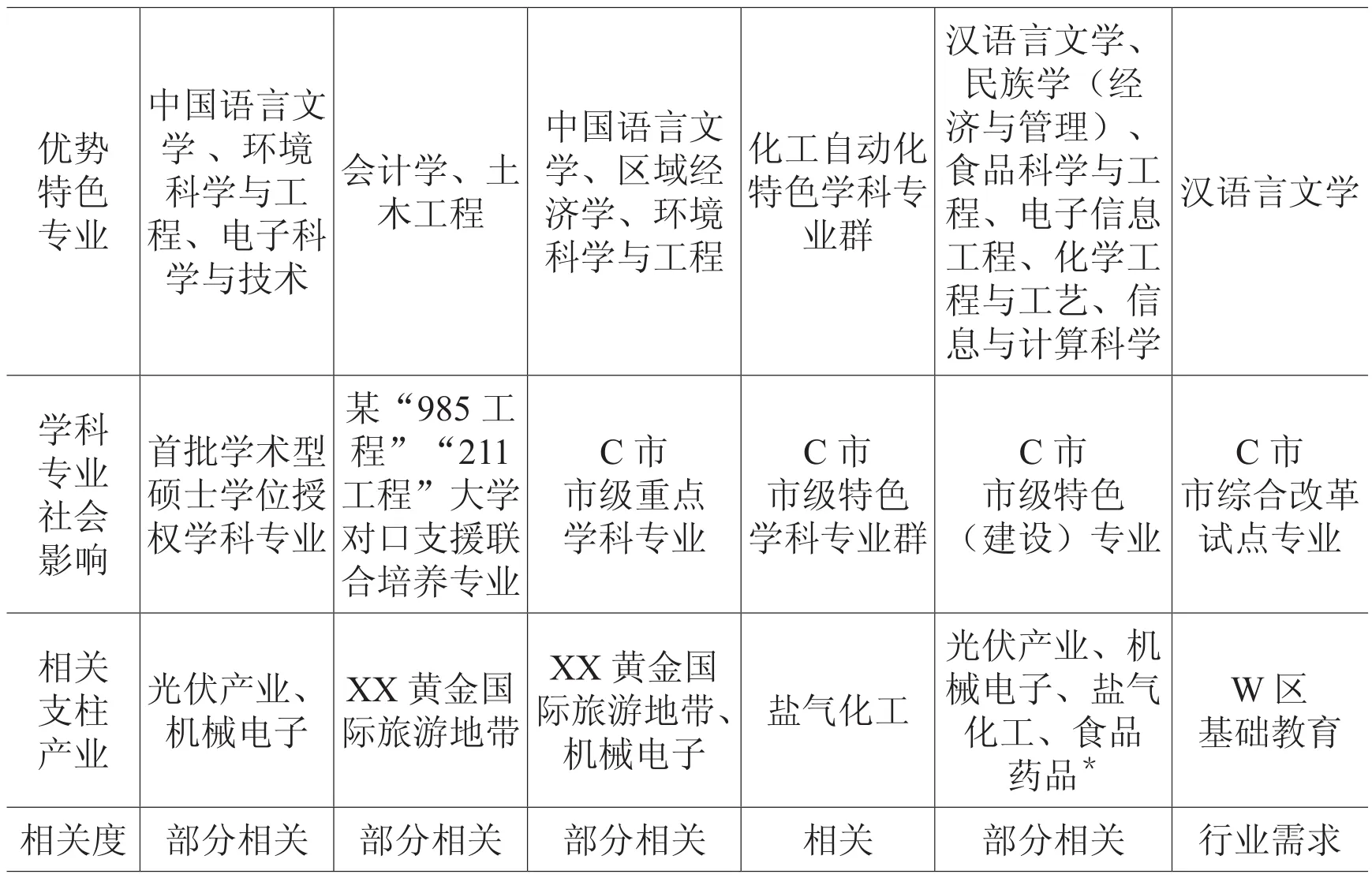

2014年6月,S大学遴选了基础较好的电子信息工程学院、环境与化学科学学院、机械工程学院、计算机科学与工程学院、财经学院、生工学院六个学院相关学科专业作为首批试点转型专业。2015年9月进行第二批扩展专业转型, 2018年9月,将在总结试点专业经验的基础上实现应用型专业的全面转型发展。调整后的优势特色学科专业是基于原优势学科专业基础上形成的(表2-2)。

表2-2 S大学特色优势学科专业与W区支柱产业相关性

三、课程内容设计与职业标准的适应性

国家职业标准是指工作标准,是对工作的责任、权利、范围、质量、程序、效果及检查方法和考核办法所制定的标准,一般包括部门工作标准和岗位(个人)工作标准。[7]国家职业技能标准主要包括职业概况、基本要求、工作要求和比重表四个部分,而工作要求是其主体部分。基本要求主要涉及职业道德和基础知识,职业道德是指从事本职业工作应具备的职业道德知识、职业态度、行为规范;基础知识主要指从业人员必须掌握的通用基础知识,主要是与本职业密切相关的基本理论知识。工作要求则是从技能和知识两个方面对所需职业能力的描述。

根据W区支柱产业依托的部分实业公司有关招聘员工的素质要求,将招聘人员的素质限定为职业道德素质和业务能力素质两大块。如XX1公司对员工素质要求:敬业、忠诚、勤奋、自信。[8]而XX2公司,对于OTC总监的素质要求:战略眼光、全国OTC成功操盘经验、认同本公司的企业文化、发展战略。[9]对于Web前端开发工程师岗位素质要求,精通HTML5/CSS/Java-script、尤其擅长用CSS HTML进行Layout设计,熟悉任何一种Web前端开发框架如Bootstrap,熟练掌握Photo Shop,有一定的审美修养。[10]

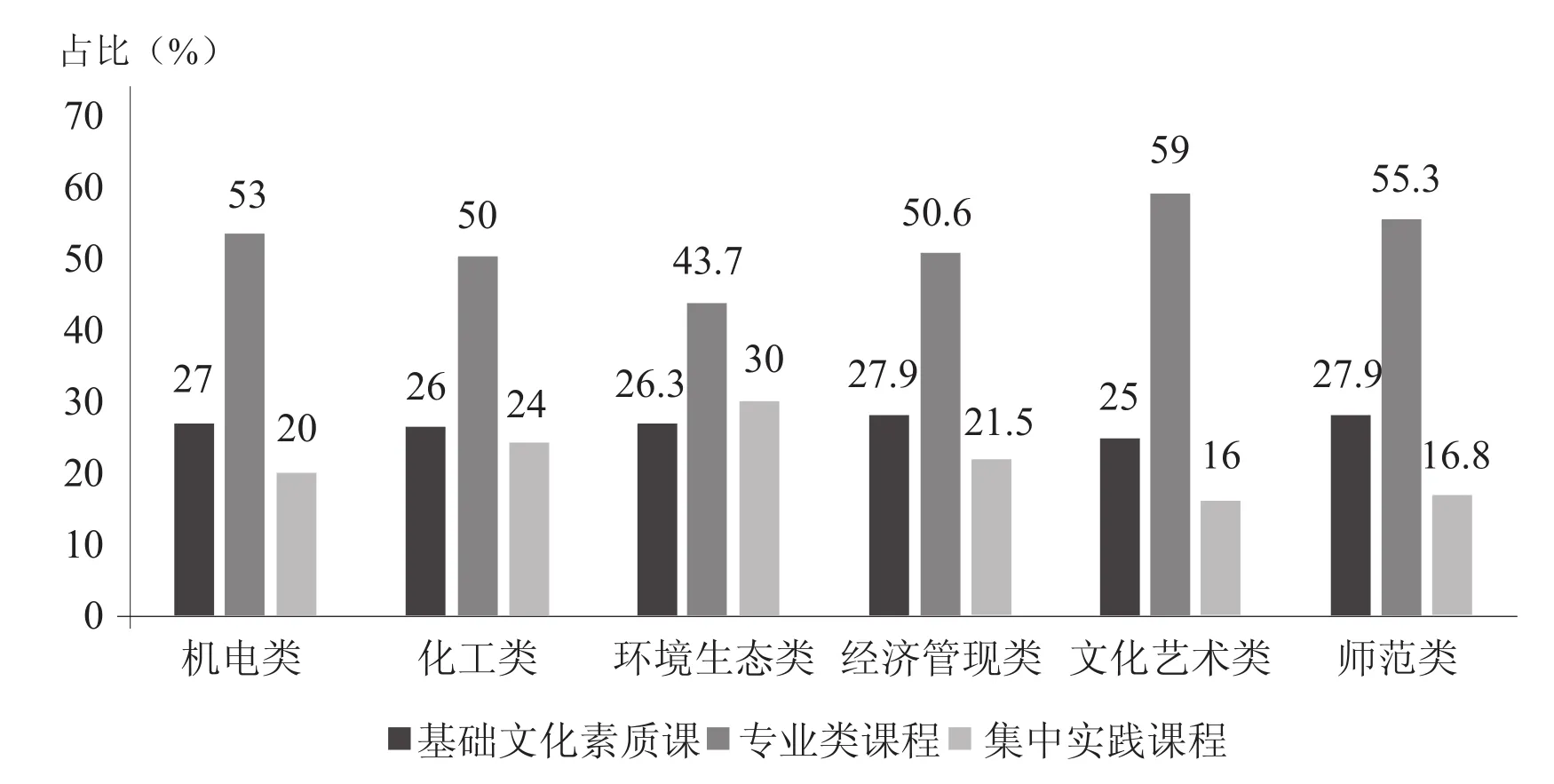

根据以上两方面要求,S大学在课程设置上将课程模块分为公共基础课程模块、文化素质课程模块、专业基础课程模块、专业主干课程模块和专业方向课程模块以及实践课程模块。实行“知识结构+能力结构+素质结构”人才培育模式。其中,知识结构侧重于学科知识素养和专业能力素养课程模块设计;能力结构侧重于综合专业素质和专业能力素养课程模块设计;素质结构侧重于职业素养和实践能力等方面课程内容设计。其六大学科专业群课程模块占比情况如下(图3-1)。

图3-1 S大学学科专业群课程设置模块占比(%)

从图3-1看,专业类课程最高占比为59%,最低为43.7%,平均占比为51.93%,文化素质课程平均占26.68%,而实践课程模块平均占比为21.38%。其中,文化素质课程模块占比较大的前三名依次是经管类、师范类和机电类学科专业,分别为27.9%、27.9%和27%;专业类课程模块占比前三名依次为文化艺术类、师范类和机电类学科专业,分别为59%、55.3%和53%;集中实践课程模块则是环境生态类、化工类和经管类学科专业群,分别为30%、24%和21.5%。除环境生态类学科专业实践环节比例高于文化素质课程模块外,其他学科专业群实践环节课程模块比例都是占比最低的,这是S大学转型发展过程中需要重点思考的环节。以上课程模块设置基本符合职业标准要求,体现了能力为本、素质为先的课程设计理念。

四、教学过程与生产过程的适应性调整

教学过程与生产过程的适应性主要体现在产、学、研校地联合培养人才方面。转型发展过程中,S大学在原有的学生实践实习基地的基础上,不断扩大校地联合培养人才的规模。2014年7月开始,S大学开展了广泛的社会需求调研,积极拓宽可能的校地合作空间和联合培养人才规模。与此同时,成立地方服务与合作处办公室,作为处级单位与原校友会办公室合署办公。2016年的6月份,S大学新领导班子在召开的学科建设与科学研究工作会上,提出“十三五”期间S大学“两个全面对接”战略要求,即“所有学科的建设与发展必须与W区经济社会发展全面对接,所有科研团队的引进必须与W区经济社会发展全面对接”。[11]近两年来和S大学签署了校地合作协议的单位如下(表4-1)。

表4-1 S大学2014-2016年校地合作协议签订单位情况

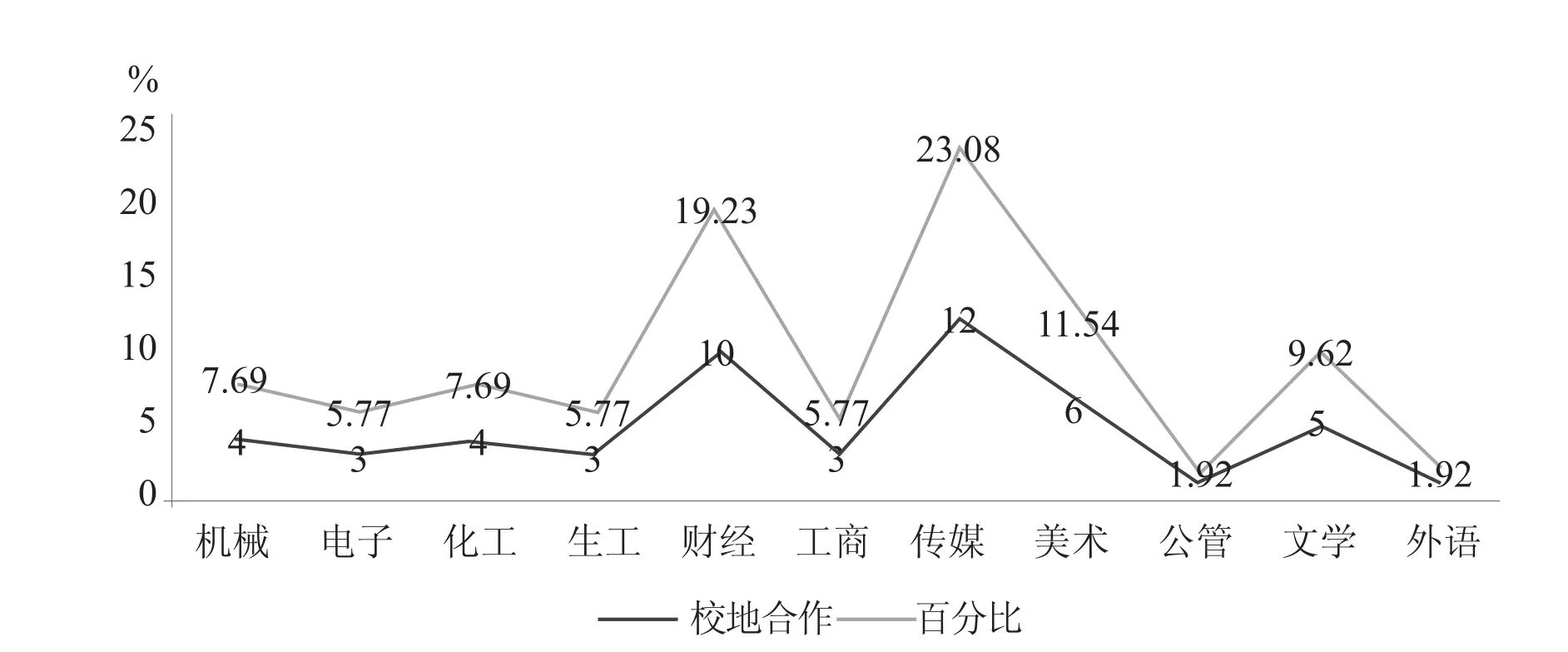

根据表4-1,我们发现S大学校地合作类型主要以校企合作为主,占合作单位的78.85%,校校合作其次,占17.3%,合作比例最低的是校政合作,仅占3.85%。从学科专业类型看,文化艺术类、经济管理类和机电类学科专业排在校地合作的前三位,环境生态类校地合作的占比最小。根据S大学公布的数据,以上签署的校地合作协议中,与W区支柱产业依托的企业公司直接相关的有20家,占签订合作单位的38.46%。六大学科专业群校地合作签署单位与支柱产业相关度以与支柱产业直接相关的单位数除以总签署合作单位数计算得出,分别为:机电类57.14%、化工类50%、环境生态类100%、经济管理类100%、文化艺术类94.73%、师范类100%。师范类主要指小学教育全科教师专业,该专业实际上属于行业对口,虽然与支柱产业无直接相关度,但却与区域教育发展密切相关,因此此处根据合作签署单位情况统计相关度。

校地合作的规模在逐年扩大,但从W区域被定位为生态涵养发展区的校地合作诉求和服务W区主要支柱产业的要求评价,校地合作还有拓展的空间。S大学还需要加强与W区域支柱产业依托的各类企事业单位深度合作,力争在技术创新和联合培养人才方面取得更好的合作成绩。目前,六大学科专业群的相关院系在校地合作方面呈现以下特点(图4-1):

图4-1 S大学转型过程中院系在校地合作方面的情况

传媒类、金融经济类、美术设计类学科专业达成的校地合作协议数量明显高于理工科专业校地合作情况,这和我们研究的预想是相反的。语言文学类学科专业除行业对口的师范类校校合作外,在校地合作协议签署方面也不突出。以上情况可能与各个学科专业在学校转型发展过程中面临的实际问题不同有关,也可能与学科专业性质、S大学该学科专业区域社会影响力等因素有关。理工科在产品加工过程中需要更精准的操作,对于误差等不确定性因素的包容性相对比较低,而财经类等学科专业实践操作过程中对于误差等不确定因素的包容性则明显高于理工科。这可能是S大学在校地合作协议签署方面表现出以上特征的重要原因。教学过程与生产过程的适应性从面上数据统计情况看与地方支柱产业的契合性不是完全一致,校地合作的实际效果还需要从校地联合培养人才等具体实施过程进一步追踪调查分析。

五、S大学转型过程中与区域经济社会发展的适应性模糊综合评价

由于高校适应和服务地方经济社会发展水平的评价影响因素具有复杂性、模糊性和定性指标难以量化的问题,采用非此即彼的经典数学模型难以操作,但是研究又需要达到客观评价的效果,因此,采用定性和定量结合的模糊综合评判方法是解决以上问题的有效方法。本研究根据以上分析构建模糊矩阵,采用主因素决定型模糊综合评判法,即M(∧,∨)模型评价S大学转型发展过程中的区域经济社会适应能力。

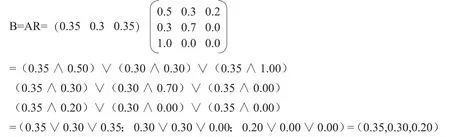

设定评价因素集U为:U1=学科专业与支柱产业的适应性;U2=课程设置与行业标准的适应性;U3=教学过程与生产过程适应性。根据因素集反映S大学转型发展过程中适应地方经济社会发展水平的相关性构建各因素的权重分配向量,A=(0.35,0.3,0.35)。评语集V主要为:V1=适应性高(≥0.60);V2=适应性中(∈{0.40-0.59});V3=适应性低(≤0.39)。根据前面单因素相关分析及相关数据,计算组成R评判矩阵:R1=(0.5,0.3,0.2);R2=(0.3,0.7,0.0);R3=(1.0,0.0,0.0)。以上R数值取值中,R1和R3主要根据S大学学科专业设置和产学研工学结合与支柱产业适应性水平相关数据计算得出,R2的数据则主要取专业课程模块占总课程比值代替相关性数值。由于课程内容与职业标准的关联性难以量化统计,因此作以上数据处理。据此:

将以上结果进一步归一化处理,得B=(0.41,0.35,0.24)。

结果表明,S大学在转型发展过程中与W区域经济社会发展的适应性水平,适应性高的程度是0.41,适应性中的程度是0.35,而适应性低的程度是0.24。根据模糊综合评判法主因素决定型的最大隶属原则,评语的结论应该是“适应性高”,即S大学在转型发展过程中与W区域经济社会发展的适应水平程度高。这一研究结论主要是基于面上数据统计的结果,而其与区域经济社会发展适应的实际水平和社会服务能力还需要深入校地合作的实践环节深入调查分析。

六、讨论与分析

从面上数据分析结果看,S大学适应W区域经济社会发展的水平程度属于适应性高。但从单因素数据统计看,S大学适应地方经济社会发展的优势仍在传统的人文社科专业和基础理科而不是工科,这与W区域支柱产业结构和区域功能定位还不是完全吻合。根据S大学调整后的学科专业布局,以及W区经济结构特征,我们认为S大学还应通过以下途径提高其区域经济社会发展的适应水平和服务能力。

第一,依托品牌产品培育品牌学科专业是提高S大学区域经济社会适应能力的快捷路径。根据W区域的经济社会发展定位和主要支柱产业,目前其拥有多晶硅太阳能电池片、兰花太阳能、雷士照明、汽摩制造和XX国际旅游黄金线等国内外一些知名品牌企业或产品。这些品牌企业或产品虽然发展相对成熟,但仍存在产品质量和技术提升的空间。与以上品牌企业合作,加强相关学科专业的科研创新能力和技术转换能力,以项目为依托,在研发解决品牌产品质量和技术创新瓶颈的过程中培育相关品牌专业和学科优势是提高S大学社会适应能力的重要途径。在具体操作过程中如果面临本校科研实力不足时,学校可实行项目外包、对口培训,或者引进相应高水平技术研发人员的方式实现自主研发、技术转移和专业培育的目标。

第二,培育与地方政府、企业协作能力和沟通能力是提高S校区域经济社会服务能力的基础保障。随着服务型经济社会时代的到来,大学、产业和政府三重螺旋的边界已经交织在一起,构建服务型高等教育体系已成为构建服务型社会体系的重要组成部分。[12]政府、高校、企业三方联动、相互配合是实现高校有效服务地方经济社会发展的重要保障。根据S大学产、学、研校地合作的统计数据及相关信息,校政合作比例仅为3.85%,说明S大学与地方政府沟通和合作广度和深度还需要加强。S校服务地方离不开地方政府的大力支持。而企业的技术需求低和高校科技成果转换率不高是校企合作不畅的重要障碍。地方政府的相关政策支持和校企合作过程中的体制机制障碍是S校校企合作深度不够的重要原因。因此,发挥政府在校地合作中的政策引导、制度保障、资源支持等作用,发挥高校在校地合作中的技术创新、技术服务等主动性作用,发挥企业、行业在技术应用和技术集成创新方面的主体性作用,构建三者联动有效合作机制是提高S大学社会服务能力的重要保障。

除以上措施外,S大学还应积极构建服务型高校内部治理体系,培育双师型教学研发团队和科研成果转换推广组织。瞄准国家和区域经济社会发展重大需求,在原有学科群建设的基础上,实现跨院系、跨学科联合作战,以项目为抓手培育具有地方资源特色的学科专业优势,形成办学特色和竞争优势是提高其区域经济社会适应能力和服务能力的重要途径。

注释:

[1][2][3]教育部、国家发展改革委、财政部关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见[EB/OL]http://www.moe.edu.cn/srcsite/A03/moe_1892/moe_630/201511/t20151113_218942.html,2015-10-23.

[4][5] 重庆万州区政府门户网区情概览[EB/OL].http://www.wz.gov.cn/main/zjwz/qqgl/67_129/default.shtml?,2016-03-09.

[6]重庆三峡学院转型发展总体方案[EB/OL]. http://fgc.sanxiau.edu.cn:8096/news/143019107308464922.html,2015-04-28.

[7]国家职业标准[EB/OL].)http://baike.baidu.com/link?,2016-04-29.

[8]重庆市长安跨越车辆营销有限公司[EB/OL].http://www.cakyyx.com/About.Asp?ID=5,2015-04-15.

[9][10]天圣制药集团股份有限公司[EB/OL].http://www.tszy.com.cn/aspx/default/showjob.aspx?classid=25&id=6,2014-12-16.

[11]李廷勇书记对学科建设及科学研究提出新的要求[EB/OL].http://news.sanxiau.edu.cn/news/14648744234 1515054.html,2016-06-02.

[12]刘献君. 论高等学校社会服务的体系化[J]. 高等教育研究,2014,(12):3.