*明嘉靖潞州改府与青羊山之乱——对于潞州改府原因的思考

2016-03-18李鹏

李 鹏

(河北大学 历史学院,河北 保定 071002)

*明嘉靖潞州改府与青羊山之乱

——对于潞州改府原因的思考

李鹏

(河北大学 历史学院,河北 保定 071002)

摘要:明嘉靖八年潞州改潞安府是明清时期晋东南地区最大的一次行政区划变动。对于此事,地方志长期因循“青羊山陈卿乱,后潞州改潞安府”的说法。其实,青羊山之乱引起中央关注,夏言至潞州考察,只是此事的开端。而潞州的地理位置重要,藩卫杂处,设州无法实现地方的有效治理,才是造成改府行动的根本原因。另外,添设潞安兵备,既可以保障潞州的安全,又可以维护当地的稳定,为潞州改府提供良好环境。

关键词:潞安府;青羊山之乱;明代;山西;潞州

本文旨在考察潞州(今山西省长治市)改府的原因,在对这一问题深入分析之前,我们有必要了解一下其大致情况。先从地方政区沿革的视角来看,明洪武元年十月,右副将军冯胜取潞州后,潞州仍沿用元制,隶中书省布政使司;洪武二年,隶山西中书省;洪武九年,隶山西布政司;嘉靖八年,据夏言所上《改建潞州府治及添设兵备宪臣疏》,潞州改为潞安府,设潞安兵备,分巡冀南道,治潞安。再从这一事件的发酵过程来看,明万历至清顺治、乾隆的《潞安府志》的记载是:“嘉靖七年,潞城民陈卿作乱,拒杀官兵,合三省兵讨平之。诏兵科都给事中夏言核功罪,区处善后事宜,设兵备道,改州为潞安府。以州版籍置长治县,割壶关、黎、潞另置平顺县。(皆科臣议也)设参将于潞安,未几裁去(从宪王请也)”[1]。

潞州改府是一次地方行政区划的变动。如果仅从地方志对此事的叙述来看,很容易使人认为,潞州改府是朝廷为了应对青羊山之乱,但事实恐怕没有那么简单。科大卫提出:“青阳山之乱在有关地方史的解释中,具有某种‘根基故事’的作用,但它作为潞安府缘起的解释,只能当成部分的理由。而潞州改府则是‘官僚系统在礼仪上加强代表性的后果,也是藩府过渡到地方政府制度的过程。’”[2]他主要立足于潞州府衙、藩府和地方领袖三者间的利益协调,将潞州改府解释为潞州地方诸势力变动的结果,但这又忽视了中央王朝在此事中的核心作用,因此仍难窥清此事的真正原因。为进一步探清潞州改府的原因,我们显然需要做更全面的分析。

首先,今天我们是以“旁观者”的身份对此事进行分析与揣摩,应该以“设身处地”的原则“回到”潞州改府的“当时”。夏言作为亲身的“参与者”,其数封奏疏对中央决策的影响无疑是巨大的,我们需要注意到这些奏折在当时所起到的重要作用,又不能囿于此,而应把夏言奏折背后所反映的潞安改府的真正原因“剥离”出来。

其次,“行政区域的划分过程是在既定的政治目的与行政管理需要的指导下,遵循相关的法律法规,建立在一定的自然与人文地理基础之上,并充分考虑历史渊源、人口密度、经济条件、民族分布、文化背景等各种因素的情况下进行的……行政区划的出现体现了中央集权制国家中央政府与地方政府之间存在的行政管理关系,这是中央与地方关系中最重要的一个方面……行政区划是中央与地方出现行政关系的产物”[3]。因此,在分析潞州改府的原因时,应该尽力对各种可能的影响因素进行考察。

另外,还需注意的是潞州改府还伴随着增设潞安兵备等其他事项,而不只是将潞州改置为潞安府。

(一)青羊山乱——背景故事的考察

根据地方志的记载,似乎只要提到潞州改府,不得不提的就是青羊山乱。关于此事,已有《山西历史上最大的一次农民革命——青羊山陈卿起义》[4]与《明代中叶山西潞州陈卿起义述略》[5]二文作过较为详尽的记述,这里仅作简要介绍。青羊山乱,初起于明正德十年(1515),潞城县衙小吏陈卿“因官司所激”,于青羊山聚集家人、亲友等,依山为寨,准备起义,嘉靖元年(1522),正式举起义旗。此次起义波及晋豫两省,且两省官军在嘉靖四年到六年的围剿中皆未取得胜利。后惊动中央政府,遂调山西、河南、山东三省之兵合剿,至嘉靖七年(1528)战乱最终平息。随后,主张清剿青羊山乱最激烈的兵科给事中夏言,被派去处理善后事宜。

夏言接办了此事,他对此案的勘查结果是:“臣等窃照青羊山之贼,本皆陛下赤子,生长山之谷,赋性冥顽……原非无故作乱。只缘都御使常道不能审辨于初,而率易请兵……以致贼首陈卿怀奸玩法,逞其凶残,凭险弄兵”[1]。夏言认为,陈卿等人虽然秉性粗野,但并非无事生非,主要是地方官未能将陈卿的官司处理好,都御使常道又轻率地向朝廷请兵,结果进剿不力转而招安,反而使陈卿越发轻视朝廷,起义规模日益壮大,以致最后惊动中央政府,被合兵会剿。

当然,我们关注的重点并非青羊山之乱本身,而在于分析它究竟对潞州改府有怎样的影响。从夏言上呈中央的数封奏疏来看,他在潞州改府的行动中的确在很多时候都会提到这一事件。比如他讲道:“又议得青羊山贼,负恃险固,招集强梁,为患不止一年,动兵连及三省”[1],将青羊山乱的部分原因归结为“揆厥所由,盖以守巡官更代靡常,抚捕无策,以致酿成今日之祸”[2],并由此认为,潞州改府的同时需要添设潞安兵备。夏言的类似言论可谓举不胜举,此不赘述。另外,朝列大夫南京国子祭酒奉旨致仕相台崔铣所撰《新开潞安府治记》的正文开头也是从“与初青羊之民,习于盗而恃其险”[2]开始讲起,并占用一整段来叙述其过程。

从以上材料来看,时人的确常将潞州改府与青羊山乱并相提及,似乎潞州改府这一行动的确可以看做是朝廷对青羊山乱的直接应对。但我们又不得不承认这样的事实,即对于青羊山乱与潞州改府这两者间的关系,目前唯一能够确定的,只是前者在时间轴上早于后者。至于两者间的具体联系,尤其是两者间究竟有没有因果关系,并没有直接证据可以证明。并且,即便是夏言也没有表示潞州改府是其对青羊山乱的处理方式,因为他对青羊山乱的处理方式是:“胁从为盗者,招集来归,宽其徭赋,许以更生”(《明世宗实录》卷98,“兵科都给事中夏言”条)。所以,青羊山乱只能称作潞州改府的起点,并不能称作其主要原因。促成这一行动的主要原因,还需要我们进一步去考察。

(二)走进潞州——地理背景的考察

我们已经知道,青羊山乱并非潞州改府的主要原因。这也意味着,对于这一问题,我们还需要从其他方面去寻找令人信服的答案。接下来我们不妨试着走进潞州,从了解它的地理环境开始。

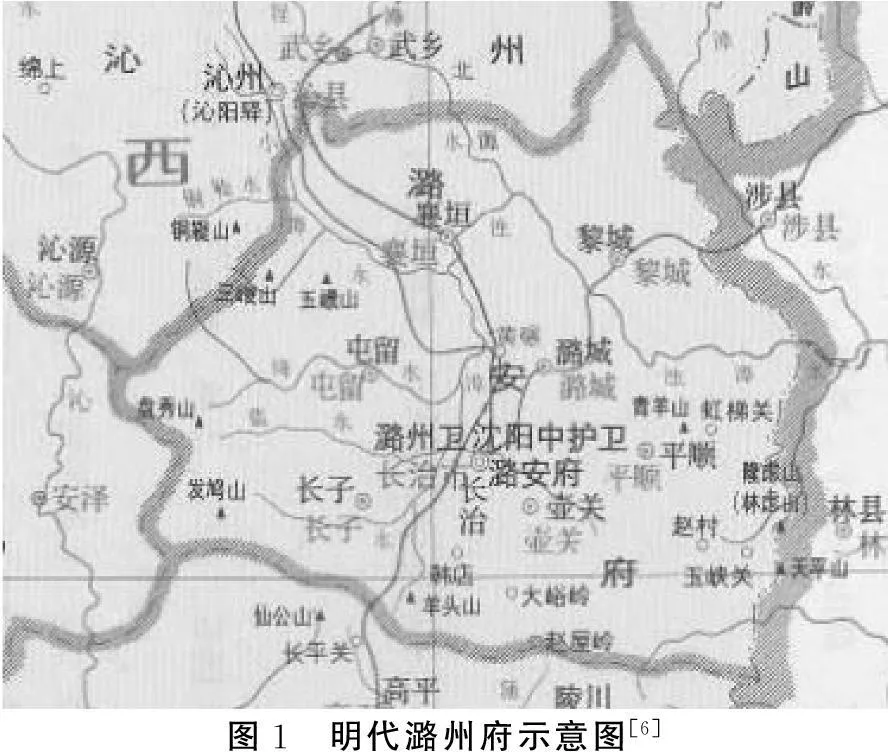

潞州,地处黄土高原东南缘,位于太行、太岳两山之间(如图1)。北望山西布政司驻地太原,西隔太岳山直面西北军事重地,向东、向南穿越太行山可至广阔的华北平原。在当时的冷兵器时代,其地理位置之关键显而易见。

图1 明代潞州府示意图[6]

关于潞州一带的地理情况,其实古代的文人、士大夫早已有过生动的书写。比如,唐玄宗幸潞时苏颋曾作《奉和圣制登太行山中言志应制》写道:“北山东入海,驰道上连天。顺动三光注,登临万象悬。俯观河内邑,平指洛阳川。按跸夷关险,张旗亘井泉”[7]。其中“北山”“驰道”等句,写出了太行山地势的险要,更指出了潞州与“河内邑”“洛阳川”等重要区域的紧密联系。贝琼《太行山谣·送靳文用归潞》亦言:“太行之邑包燕跨晋兮,拔地千仞谁能逾?天何不铲羊肠九折坂,使人万古方驾而长驱。”[1]道出了潞州一带“包燕跨晋”的地理枢纽位置,及其易守难攻,“无人能逾”的战略要冲地位。

《潞安府志·形胜篇》更有:“居太行之颠,据天下之脊。自河内观之,则山高万仞,自朝歌望之,则如黑云在半天。即太原河东,亦环趾而处于山之外也。乃其势东南绝险,一夫当关,万军难越;西北绝要,我去则易,彼来则难;夫非最胜之地哉。”“秦取上党,遂拔邯郸……安史之后,河北连衡,燕幽海岱之间,尽入于逆孽之手,而终不能越太行,取尺寸地。则唐置昭义,扼吭拊背,其势得也”[1]的表述。其表述虽有夸张之嫌,但的确从军事地理与历史经验两个方面指出了潞州一地对国家军事安全与政治稳定的重要意义。另外,朝列大夫南京国子祭酒奉旨致仕相台崔铣所撰《新开潞安府治记》中也有“御之得道,可以卫京师,控河朔。御之失道,亦以资霸强蔽奸宄”[2]的表达。

从这些古诗词、地方志和碑刻等资料来看,对于潞州重要的地理位置,从古至今的士大夫们已经基本形成共识。尤其是地方志和碑刻中还专门指出,控制潞州对国家的稳定非常关键。基于这一点,我们有理由提出假设,潞州重要的地理位置很可能是促使夏言提出潞州改府的主要原因之一。

[14] Office of the Secretary of Defense, Annual Report to Congress: Military and Security Development Involving the People’s Republic of China 2018, August 17, 2018, p. 1.

在奏疏中夏言讲道:“然其地极高,与天为党,因名上党。山川峻险,地里辽旷,盘踞太行之上,为天下之脊,当河朔之喉,东带雁门、宁武、偏头等关,屹然为京师屏蔽。盖古今要害,中原必经之地也”[1],注意到了潞州的地理位置与国家的军事安全及政治稳定的紧密联系。接着他又回顾了“唐玄宗为别驾于此,李抱真为节度于此。其为雄籓巨镇,从来已久。宋太祖之得天下也,以先取泽、潞,极其末也,以先失河东,则此地之关系安危,非细故矣”[1]的历史,将潞州一地的治理与否和王朝的得失、兴败联系起来。从潞州的地理位置与历史经验两个方面论证了潞州一地“王者不得不王,霸者不得不霸,滑贼得之,足以致天下不安”[1]的重要性。最后夏言还在奏疏中系统地回顾了潞州自尧都平阳为甸服,春秋时为黎国,秦时置上党郡,汉、晋、魏因之,宋、元为隆德府,直至明初为潞州的沿革历史,得出“今属以一州,似乎建置弗称,统御为难。近年兵兴盗起有由,然矣”[1]的结论,并得到了“上皆从之”(《明世宗实录》卷98,“兵科都给事中夏言”条)的答复。

那么现在基本可以判定,潞州重要的地理位置,是促使历代中央王朝重视此地的重要原因,当然明嘉靖时的潞州改府也不例外。潞州重要的地理位置,及其自秦汉以来的建置史,同样也是潞州改府被提出,并得到批准的重要原因。不过,这也并非唯一的因素,因为我们都知道,在潞州改府之前还发生了一个重大事件,即青羊山乱,而此乱直接反映了当时潞州的社会治理已经出现严重危机,那也可能是当时影响潞州改府的重要因素。

(三)回到明朝——社会环境的考察

潞州的地理位置非常重要,所以明朝立国之初便对此地相当重视。不过也因此自明初时,潞州的情形便是除潞州府外,还设有潞州卫,另有沈王就藩潞州,形成了藩卫杂处的局面,社会环境相对复杂。

关于当时潞州内部的社会环境,可以从夏言的描述中找到答案。夏言说:“仰惟国朝,初设州治,民纯事简,政令易行。奈何近年以来,宗藩强大,生齿浩繁,风俗顽悍,狱讼蝟(按:此处恐为‘谓’)兴。”“兼以宗室繁衍,每生事端,军卫杂处,甚难治驭。知州品位偏卑,同知等官出身不由科目,议见亦为有限。是以连年多事,居民称扰。”[1]

由此可见,明初时潞州还没有出现明显的社会矛盾。但后来随着藩府不断膨胀,其后代又有品格顽劣、好生事端的纨绔子弟,倚仗自身特权惹是生非,与当地百姓产生摩擦。面对这些摩擦,知州、同知等官员品级较低、权力有限,常常难以有效处理矛盾。藩卫与百姓的矛盾,如果只是偶尔处理不当,可能不会产生较大影响。但嘉靖时,距明初已过百年,即便只是小的矛盾,一旦积累起来就不再是小问题了,那么百姓的怨气自然也会很大。

另外,根据夏言所说当时潞州一地的藩府“以磐石之宗,日益繁盛,自沈简王位下,令分封为陵川等王府者十有六,为镇国府者六十有三,为辅国者七十,为奉国者二十有二”[1],随着时间的推移,他们在不断地膨胀。并且,根据安介生所说,藩府的膨胀不仅是藩府家族成员“生殖竞赛式”的人口增长,还伴随着庞大的寄生群体——官属、奴婢、投充之属及军户人口的增加[8]。而伴随着藩府及其附庸的不断膨胀,不仅会有藩府成员惹是生非,与当地百姓发生摩擦,更会带来禄粮的增加及对土地的挤占。照这样发展下去,藩府与当地百姓的矛盾将不可避免地走向激化。因此,为了这一地区的稳定,在不削藩的情况下,在属地设置官衔较高的官员对地方政务进行管理与协调应该是不错的选择。其实,山西另外两大藩府(晋王、代王)的驻地太原府、大同府早已是府一级的建置。

其实,明初时潞州的行政建置本来就不合理,虽然当时并未暴露出明显的问题,但随着藩府的不断膨胀,地方矛盾不断激化,便催生出一系列社会问题,比如青羊山乱。只不过是夏言在调查此案的过程中发现了潞州一地的诸多乱象,并意识到了此地的行政建置并不合理,随后提议将潞州升格为府,以应对潞州的社会治理危机。因此,潞州当时藩卫杂处的社会环境,以及社会治理的危机,也是潞州改府的重要原因。

(四)潞安兵备——并行措施的考察

关于添设潞安兵备,《明实录》有着这样的记载:“言又言,贼平之后,人情汹汹,即一守令,岂能弹压,宜设兵备官治之”(《明世宗实录》卷98,“兵科都给事中夏言”条)。单看这一句话,似乎可以说,添设潞安兵备是受青羊山乱的刺激。可是如果详细阅读夏言的奏疏就会发现,添设潞安兵备,并非是青羊山乱的刺激,而是因为夏言通过青羊山乱所看到的潞州武备废弛的惨状已经到了不得不改的地步。

在夏言的奏疏中,对添设潞安兵备有大量的论证。他提出这一建议,主要是考虑到当时潞州武备废弛的状况。当时的潞州:“代更岁久,无人以时修葺。砖土剥落,间有阙陷。中穿之处,遂成径窦,人畜可通往来,晨夜无所防禁。”“本卫虽有指挥一十六员,镇抚千百户共七十员。率多阘茸非才,太半缘事。原伍旗军五千七百九十四名,而逃亡事故者三千三百余名。三关轮班操备二千三百五十五名,而不赴者常半。”“骑操马一千三百九十八匹,见在者八匹而已。”[1]作为一个军城,武备废弛的问题竟然严重到如此地步。城墙破落不堪,基本的防卫功能已经荡然无存。作为一个军事重镇,日常的巡防制度都已不再执行。而且当时的潞州卫,将领庸碌无才,军纪涣散,兵士值守不勤,减员严重,甚至连马匹都快要消失殆尽。

武备废弛的恶劣影响是可想而知的,根据夏言所说:“以军城重地,百万生灵,鳞集蚁附,宗藩邸弟,棋布星罗,库存钱粮,积钜万计。而城池弗固,武备不设,荡然无守”。“昨当山贼猖獗之时,城中宗室大家,俱欲凿壕自防,仓皇无计,念之可谓寒心。”[1]当时的潞州城中,百姓众多,藩卫杂处,大户众多,尤其是还有大量存储钱财和粮食的仓库。如果城中武备废弛,一旦遇到外敌入侵,或者是青羊山乱这样的农民起义,这些居民及财产的安全,就会遭受极大的威胁。所以,增设潞安兵备有着维护潞州城内居民生命与财产安全的意义。

通过对相关史料的对比和梳理,我们可以发现,增设潞安兵备,其实是夏言针对当时潞州存在的兵备废弛的现实问题而提出的对策。另外,无论是添设潞安兵备被提出的原因,还是所产生的效果,都是与潞州改府紧密相连的一项举措,因为潞州的地理位置非常重要,而且内部藩卫杂处,皇亲贵胄就藩于此,钱粮府库众多,所以地方的稳定与安全尤为重要。增设潞安兵备,不仅可以解决潞州当时武备废弛的弊病,还可以为潞州改府的顺利实施提供良好的环境,有利于潞安府着手解决潞州长期积累的各种矛盾,帮助社会尽快安定下来。

(五)结语

通过对实录、地方志、奏折、碑刻等材料及今人相关研究成果的综合整理与分析,可以发现:明嘉靖八年潞州改府,起于青羊山乱对朝廷造成的震惊。同时,青羊山乱也是以夏言为代表的中央政府发现潞州各种乱象与问题的起点。但潞州改府的主要原因还是因为潞州的地理位置非常重要,内部藩卫杂处、矛盾丛生,设州一级建置无法实现长期有效治理,因此需要将潞州升格为府以增强当地政府的治理水平,维护地方稳定。另外,潞安兵备的设置有利于增强当地武备,保障地方的安全,同时为潞州改府提供良好的环境。通过此番考察,我们大致可以对明嘉靖八年潞州改府有一个相对全面而准确的认识。

参考文献:

[1]周一梧.(明·万历)潞安府志[M].长治市地方志办公室,整理.太原:山西人民出版社,2006:373,520,532,19,37-38.

[2]科大卫.动乱、官府与地方社会——读《新开潞安府治记碑》[J].中山大学学报(社会科学版),2001,41(2):66-73.

[3]周振鹤,李晓杰.中国行政区划通史·总论、先秦卷[M].上海:复旦大学出版社,2009:8.

[4]文柯,树秀.山西历史上最大的一次农民革命——青羊山陈卿起义[J].沧桑,1993(4):55-56.

[5]张松斌,史翠英.明代中叶山西潞州陈卿起义述略[J].沧桑,1995(5):50-52.

[6]谭其骧.中国历史地图集:第七册元、明时期[M].北京:中国地图出版社,1982:55.

[7]全唐诗:第二册卷七四[M].北京:中华书局,2013:808.

[8]安介生.明代山西藩府的人口增长与数量统计[J].史学月刊,2004(5):97-104.

(编辑:李红)

Promoting Lu Zhou to Lu’an Fu in Jiajing’s Reign of the Ming Dynasty and Qingyang Mountain Uprising——Thinking about the Cause of Promoting Lu Zhou to Lu’an Fu

LI Peng

(SchoolofHistory,HebeiUniversity,BaodingHebei071002,China)

Abstract:In the eighth year of Jiajing’s Reign in the Ming Dynasty, Lu Zhou was promoted to Lu’an Fu, which is the largest change of administrative division in the southeast area of Shanxi in the Ming and Qing Dynasties. According to the local chronicles, this event had long been believed to be caused by Chen Qing Uprising in the Qingyang Mountain, which, in fact, resulted in the attention of central government and Xia Yan’s inspection to Lu Zhou and was only the starting point of this event. Lu Zhou’s important geographical location and the coexistance of local imperial governments of Fan Fu and Wei Fu made it difficult for the previous state administration to achieve effective local management, which is the fundamental reason for promoting Lu Zhou to Lu’an Fu. In addition, adding to Lu’an’s armaments can ensure its security, maintain local stability, and provide a good environment for the promotion.

Key words:Lu’an Fu; Uprising in the Qingyang Mountain; the Ming Dynasty; Shanxi; Lu Zhou

中图分类号:K292.25

文献标识码:A

文章编号:1009-5837(2016)01-0039-05

作者简介:李鹏(1992- ),男,山西长治人,河北大学硕士生,主要从事考古学、中国历史地理学和山西区域史研究。

*收稿日期:2015-11-02