统筹知识、方法和观念三层面教学内容的教学设计

2016-03-16毛东海

摘要:提出了教学内容设计的指导思想,在此基础上以“高二氧化还原反应专题复习”的教学设计为例,总结了在体现统筹知识、方法和观念“三个层面”教学内容上的若干想法和做法。

关键词:知识内容;方法内容;观念内容;教学设计

文章编号:1005–6629(2016)3–0049–05 中图分类号:G633.8 文献标识码:B

传统的化学教学往往只关注知识教学,忽视科学方法和科学观念(思想)的教学,或者顾此失彼,处理不好三者的关系。近几年,笔者带领研究小组,积极响应上海市教委教研室的号召,在教学内容的优化设计上作进一步探索和研究,形成的初步成果荣获“2014年上海市化学教学专业委员会年度论文评选一等奖”,并发表在《中学化学教学参考》2015年第4期。本文以“高二氧化还原反应专题复习”的教学设计为例,谈谈我们在统筹知识、方法和观念(思想)“三个层面”教学内容上的一些想法和做法,向同行们请教。

1 教学内容设计的指导思想

本节课教学内容的设计,立足知识内容、方法内容和观念内容三个层面展开,它们各有不同的教学要求[1]。

1.1 知识内容努力体现“三度”和“二性”

核心知识呈现于课堂,要力求精准、简约(精度),同时要体现出一定的纵向发展(深度)和横向拓展(广度);教师要对相关的知识系统有全面的了解(系统性),在设计上要考虑课堂落实的实际效果(可行性)。

1.2 方法内容努力体现本质和价值

常规方法是基本组成,要重点总结其方法本质;创新方法是教学探索,要重点考量其使用价值;实用方法是重要补充,要确保其实施的效果。“方法内容”要努力体现方法的本质及其运用的价值。

1.3 观念内容努力体现思想和观念

化学学科观念是人们在认识化学的实践活动中形成的一种思维方法和思想意识。中学化学的学科观念,反映了化学学科的本质特点,它包括元素观、微粒观、变化观、实验观等。

2 统筹“三个层面”教学内容的教学设计

下面对教学设计的主体部分进行介绍和说明。

2.1 教学目标的设计

知识与技能:掌握氧化还原反应的知识系统。

过程与方法:感受运用知识系统、原电池手段研究氧化还原反应问题的手段和方法。

情感态度与价值观:通过探究活动,感受氧化还原反应中的能量观和守恒观;体验上海白象天鹅电池有限公司的创新技术和工作效益,感悟化学对上海经济发展、人类文明进步的贡献。

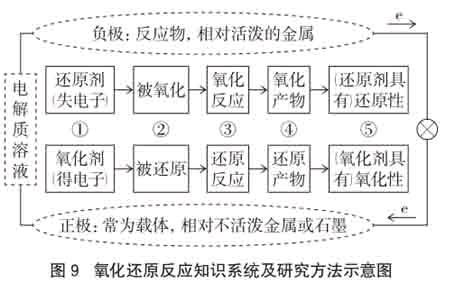

设计意图:目标设计要努力对应内容维度,使内容落实有参照依据。第一,明示“知识与技能”目标中的知识内容。这是一节复习课,整理知识系统是目标之一。用氧化还原反应的“五对关系”,并结合原电池手段进行简约的图示整理(参见图9),既体现了知识的精度、深度和广度;又便于学生记忆和运用,课堂上落实具有可行性。第二,凸现“过程与方法”目标中的方法内容。本课中“过程与方法”是教学目标中的重点维度,方法内容理应要与之匹配,强化落实。本课中的方法内容立足在创新方法层面,即:一种独特的研究方法或思路的探索使用(利用“黑箱情景+原电池手段+知识系统”探索氧化还原反应,参见图4)。第三,彰显“情感态度与价值观”目标中的观念内容。本课关注落实学科观念层面的能量观、守恒观和化学价值观。

2.2 重点、难点的设计

重点:运用黑箱情景、知识系统和原电池手段研究氧化还原反应问题的手段和方法。

难点:恰当利用化工素材。

设计意图:本课教学目标的重点维度是“过程与方法”,方法内容可以进一步体现在教学重点的文本描述中。本课化工素材较多,但要用得巧、用得好,才不会影响一堂课整体学科内容的落实。

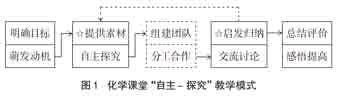

2.3 教学模式的设计

设计意图:本课采用“自主-探究”教学模式(如图1所示),充分调动学生自主学习,体验探究过程,感悟学习方法。关键要素之一提供素材(☆标注),即:提供高质量的探究素材。本课提供了1号锌锰电池、5号碱性电池作为探究活动的载体。关键要素之二启发归纳(☆标注),即:教师要适时点拨和总结归纳。方法内容的落实,一方面立足学生的主动参与、实践体验,一方面依靠教师的思想启发和主导作用[2]。

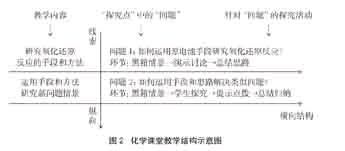

2.4 教学结构的设计

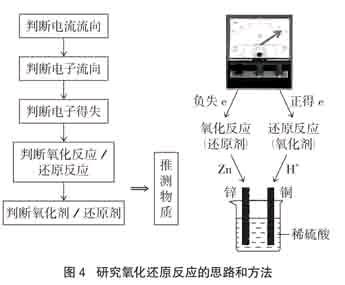

设计意图:本课将方法内容重点体现在教学线索的设计中(如图2所示)。具体线索设计为:氧化还原知识系统和原电池手段共同形成的研究氧化还原反应的思路,即:(用电流计)判断电流方向→判断电子方向→判断电子得失→判断氧化反应/还原反应→判断氧化剂/还原剂→进一步推测发生氧化还原反应的物质。课堂的纵向结构由两个探究点组成,前者体会研究氧化还原反应的手段和方法,后者运用该手段和方法研究新问题情景;横向结构,分别由针对问题的探究过程组成,其中方法内容蕴含在两个问题的探究环节中[3]。

2.5 教学过程的设计

2.5.1 第一阶段:感受研究氧化还原反应的思路和方法

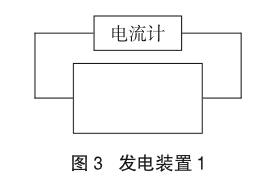

黑箱情景:露出两根颜色相同的导线的发电装置(内置铜锌原电池装置,如图3所示)。

演示讨论:连接电流计,使指针偏转。然后,以问题群的形式提问并组织讨论,逐步形成如下的研究思路。

总结思路:

(1)判断电流方向(用电流计。依据:指针偏向的一端为正极)。endprint

(2)判断电子流向(电子方向和电流方向相反)。

(3)判断电子得失(电子流出的一端,失去电子;电子流进的一端,得到电子)。

(4)判断(推测)氧化还原反应(失去电子,氧化反应;得到电子,还原反应)。

(5)判断(推测)氧化剂、还原剂(失去电子,还原剂;得到电子,氧化剂)。

简化思路(投影,如图4所示):

设计意图:第一阶段用时约8分钟。通过创设黑箱情景,教师演示、提问,组织学生讨论等环节,让学生感受用原电池手段研究氧化还原反应的思路和方法。其中,提出的问题群一定要配合后续的教师总结。最后,将思路和方法用图示简化并投影。在这里,融入创新成分的方法内容第一次进行诠释,并让学生感受、领悟。

2.5.2 第二阶段:运用思路和方法研究新的问题情景1——1号锌锰电池

黑箱情景1:1号锌锰电池(如图5所示)。

学生探究:测定电流方向,运用前面的问题群和思路初步判断正负极、电子流向,氧化反应、还原反应。

黑箱情景2:剥去铁皮后的1号锌锰电池(图略)。

学生探究:再次测定电流方向,进一步推测正极为碳棒,负极为金属筒。通过提问“作为负极的金属得还是失电子”等问题,确认失去电子的金属为锌。

黑箱情景3:剥去锌皮后的1号锌锰电池(如图6所示)。

提示点拨:谁得电子?可能是NH4Cl溶液(用淀粉调制成的白色、潮湿的糊状物),也可能是黑色粉末二氧化锰。如果是氯化铵溶液得电子,那么会发生怎样的化学反应呢?(提示:从盐类水解的角度考虑)。

总结归纳:Zn+2NH4Cl→ZnCl2+2NH3↑+H2↑(氯化铵水解、盐酸与锌反应,两个化学方程式的叠加结果)。得电子的是NH4Cl溶液,而归根到底是H2O得电子。

提示点拨:产生的氢气不安全,并会使电池外形鼓起,怎么办?二氧化锰好像还未发挥作用,放在这里什么目的?

总结归纳:H2+2MnO2→Mn2O3+H2O(阻止氢气产生。此反应不需要学生书写,只需作为信息提供。)

思考:锌筒作为负极,随着电池的不断使用,会发生怎样的不好的后果?

小结、过渡:随着电池的使用、反应的进行,会产生漏液现象。那么,有没有办法克服这个弊端呢?接下来,我们来探究另一节电池。

设计意图:第二阶段用时约15分钟。通过创设三个黑箱情景,组织学生充分开展探究。实践活动;在学生碰到困难时,教师及时提示、点拨,引导探究活动不断深入;最后,总结归纳了1号电池中发生的氧化还原反应及氧化剂、还原剂。此阶段的探究活动,目的是将第一阶段学到的创新方法运用到实践中,解决新情景下的同类问题,强化方法内容的落实。

2.5.3 第三阶段:运用思路和方法研究新的问题情景2——5号碱性电池

黑箱情景1:5号碱性电池(如图7所示)。

学生探究:探究活动同1号电池。

黑箱情景2:剥去铁皮后的5号碱性电池(图略。注意:5号电池的金属筒外形和1号电池不一样,5号电池为凸形:;1号电池为凹形:)。

学生探究:探究活动同1号电池。初步结论,正极为金属外壳;负极为底部金属片。

提示点拨:金属外壳是正极,得电子吗?(不能,金属只能失去电子)底部的金属片是负极,失电子吗?(不能,否则金属片被氧化、损坏)怎么办?(打开电池)。

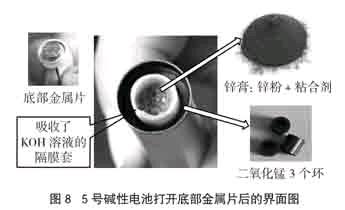

问题:5号碱性电池打开底部金属片后的界面图(如图8所示)。

提示点拨:根据界面图,失电子的物质是哪个?(只能是锌)谁得电子?(可能是KOH溶液,也可能是二氧化锰)如果是KOH溶液得电子,那么生成什么物质呢?(提示:锌、铝和氢氧化钾溶液反应相似)。

总结归纳:Zn+2KOH+2H2O→K2[Zn(OH)4]+ H2↑(此反应不需要学生书写,只需作为信息提供)得电子的是KOH溶液,而归根到底是H2O得电子。

提示点拨:那么,为何要加MnO2?

总结归纳:H2+2MnO2→Mn2O3+H2O(同1号电池,阻止氢气产生。)

思考:相比1号锌锰电池,5号碱性电池的设计有何优点?

小结:5号碱性电池不会漏液,安全、环保。

设计意图:第三阶段用时约10分钟。通过创设2个黑箱情景、1个问题,组织学生开展探究活动,教师适时进行提示、点拨,最后总结归纳。相比前两个阶段,这个阶段的探究活动学生的自主程度进一步增强,教师的主导作用进一步减弱。方法内容,在这里进一步得到了回应和落实。

小结:氧化还原反应原理转变成电池产品,有几个思想方法值得我们借鉴:(1)还原剂、氧化剂、负极、正极的外形变化;(2)电解质溶液的形态改变(不一定是液体,可以吸收在隔膜材料中或调制成糊状);(3)方便使用(体积小,便于携带);(4)安全、环保(不会爆炸、不要漏液)。

设计意图:这里的小结,不仅是对前期探究活动的总结;同时,也在揭示、体现另一种“思想内容”:反应原理和使用需求的结合才是化工生产的意义和价值。endprint

2.5.4 第四阶段:运用思路和方法研究新的问题情景3——氢氧燃料电池

演示实验:使用氢氧燃料电池实验装置,让电解水产生的氢气、氧气在短时间内产生电流使小风扇转动。

学生探究:用前面的思路、方法开展完全自主探究,确定发生氧化还原反应的物质,以及谁是氧化剂、还原剂。

师生互动:氢氧燃料电池有什么好处?(更加绿色、环保的产品)能量的转化形式是怎样的?(化学能转化成电能、热能等形式,但总能量守恒)。

设计意图:第四阶段用时约5分钟。设计氢氧燃料电池的探究活动,一方面是在检验学生自主学习的效果,另一方面是在拓展对氧化还原知识的了解(即:提升了知识广度)。同时,对能量观、守恒观、化学价值观等观念内容进行了恰当的体现和巧妙的落实;其中在绿色、环保观念上的提醒,是对观念内容之化学价值观的进一步补充和完善。

总结:本堂课整理了氧化还原反应的知识系统,以及将原电池作为手段,研究了新情境下的氧化还原反应,包括白象天鹅电池有限公司产品中的氧化还原反应,以及体现在产品工艺中的创意设计。其中蕴涵的研究思路和方法,是本堂课学习的最大价值。

投影(如图9所示):

设计意图:课堂总结用时约2分钟。五对关系是对氧化还原知识系统(即:知识内容)的最终文本总结强化;结合原电池符号的整个图示,是对创新方法(即:利用“黑箱情景+原电池手段+知识系统”探索氧化还原反应)的另一种形式的表达和总结。同时,提到了白象天鹅电池公司的产品,也在进一步强调化学知识的最终价值在于为人类的文明进步服务。课堂总结,尽管简短、概括,但这是对三个层面教学内容落实的全面回顾,可以起到画龙点睛的作用。

参考文献:

[1]毛东海,陆惠莲,吕成钢.关于中学化学学科内涵的几点思考[J].中学化学教学参考,2015,(4):15~18.

[2]毛东海.试论化学课堂“有效教学”的“环节”与“方法”[J].化学教学,2012,(1):7~10.

[3]毛东海.化学课堂“有效教学”的线索和结构[J].化学教育,2012,(10):23~25.endprint