中国与GMS国家边界效应的动态趋势研究

2016-03-16屠年松

屠年松 周 静

中国与GMS国家边界效应的动态趋势研究

屠年松 周 静

[摘要]基于贸易引力模型,选取2009-2013年中国27个省市与大湄公河次区域5国之间的经济数据,对中国与GMS五国的边界效应进行实证分析。结果表明:中国与大湄公河次区域国家的屏蔽效应值从2009年的2Ʊ 927降低到2013年的2Ʊ 457。2009-2013年越南与我国屏蔽效应最低,老挝与我国的屏蔽效应最高。在这期间,柬埔寨与我国的屏蔽效应的下降速度最快。建议通过加快交通通讯等基础设施的建设、提高对外开放水平和推进金融业发展与金融合作来降低边界的屏蔽效应。

[关键词]贸易引力模型;边界效应;大湄公河次区域;屏蔽效应

周 静,昆明理工大学管理与经济学院研究生,研究方向:区域经济学。云南昆明 650093

一、引 言

大湄公河次区域(Greater Mekong Subregion,此后简称GMS)涉及澜沧江——湄公河流域内的柬埔寨、中国(云南省、广西省)、老挝、缅甸、泰国和越南。

近十几年来,中国与GMS国家贸易发展形势良好。2003年中国与缅甸、柬埔寨、老挝、越南和泰国的双边贸易额分别是10Ʊ 797亿美元、3Ʊ 206亿美元、1Ʊ 094亿美元、46Ʊ 394亿美元和126Ʊ 547亿美元。到2013年,中国与缅甸、柬埔寨、老挝、越南和泰国的双边贸易额分别是101Ʊ 955亿美元、37Ʊ 731亿美元、27Ʊ 236亿美元、654Ʊ 782亿美元和712Ʊ 406亿美元。①数据来源:联合国商品贸易数据库,网址:www.comtrade.un.org。在这期间,中国与GMS国家之间的贸易发展迅速,中国与缅甸、柬埔寨、老挝、越南和泰国的双边贸易额分别增长了844Ʊ 29%、1076Ʊ 89%、2389Ʊ 58%、1311Ʊ 11% 和598Ʊ 75%。

然而,边界效应仍然阻碍着中国与GMS国家贸易的发展。正如有专家在总结北美和OECD区域贸易研究时指出的:“在自由贸易区建立以后,国内区际贸易流仍然远大于国内地区与国外地区之间贸易流”,这使边界效应成为国际宏观经济学的六大谜题之一。〔1〕在大湄公河次区域建成之后,中国与GMS国家的边界效应程度如何?发展趋势如何?如何降低边界效应的负面影响,并发挥其正面效应?这些都是亟待解决的问题。

二、文献综述

国家边界是随着国家的出现而产生的,是一个国家的领土和主权利益的体现。在国际法中对边界的界定是:“确定各国之间的领土范围,是一条划分一国领土与他国领土或与国家管辖范围之外的界限”。而边界对跨边界经济活动产生的影响则为边界效应,这种影响是与边界特有的经济、政治、文化、社会属性联系在一起的。李铁力把边界效应分为“屏蔽效应”和“中介效应”。〔2〕一方面,边界的屏蔽效应是指:边界的存在对跨边界要素自由流动造成了一定的限制,主要体现为贸易成本的提高,并且边界两端法律、文化和社会风俗的不同增加了合作的风险,不利于国家间的贸易,降低了国家对外的开放程度,阻碍了双边贸易。另一方面,边界的中介效应是指:边界为国家间的过渡地带,是经济、政治、文化的接触带,通过边界对信息自发形成的过滤机制,双方往往能在利益的驱使下协商合作,寻求互补的合作机会,为边界两端经济体带来共赢。

最早对边界效应进行实证研究的是麦卡伦姆(McCallum),他考察了美国各州与加拿大各省之间贸易的影响因素,并且估计了两者之间的贸易边界效应,得出加拿大省际之间的贸易量是这些省与美国各州贸易量的22倍。〔3〕在此之后,大批学者对边界效应进行研究。赫利韦尔(Helliwell)对1988 -1996年美国与加拿大边界效应进行实证研究,得出随着北美自由贸易区的建立与发展,双边边界效应值逐渐降低,但是边界的屏蔽效应依旧比较显著。〔4〕安德森(Anderson)和麦卡伦姆(Van Win⁃coop)发现麦卡伦姆(McCallum)由于遗漏了多边阻力变量并且忽视了加拿大的经济规模较小等原因,使得对加拿大与美国边界效应测量值的结果偏大,并且研究得出边界的存在使加拿大与美国的贸易量减少了44%。〔5〕科格林(Coughlin)和诺维(Novy)将国内边界和国际边界同时引入双边贸易成本,发现美国的国内边界效应高于国际边界效应。〔6〕诺维(Novy)采用超越对数引力模型对OECD国家贸易进行研究时发现:如果出口国的贸易只占目标国很少的进口份额,那么,出口国对贸易成本更为敏感,说明贸易成本对不同贸易伙伴有不一样的影响。〔7〕

国内也有很多学者利用贸易引力模型对边界效应进行了测量。盛斌和廖明中利用2001年中国对41伙伴国的贸易数据,对其边界效应进行了测量,并评价了APEC和东盟等国际组织对边界效应产生的影响。〔8〕郝景芳、马弘对引力模型的理论基础与实证方法进行了总结,并利用1980-2009年中国与176个国家的贸易数据对边界效应进行了实证研究。〔9〕许统生,缪晗利用1996-2011年东盟10+3的制造业国家数据对双边边界效应进行研究,得出降低边界效应、促进该区域一体化进程的首要措施是减少非关税壁垒和加强人文交流。〔10〕

总的来看,现有文献对于边界效应的研究大部分是对北美与欧洲国家的边界效应进行研究,也有部分是对中国与东盟边界效应的研究,很少有学者对大湄公河次区域的边界效应进行测定。关于边界效应的研究,近来趋势转向研究边界效应的动态趋势。本文基于扩展的贸易引力模型,采用中国27个省市与大湄公河次区域五国的经济数据,对中国与GMS国家边界效应的动态发展趋势进行实证研究;在实证研究的基础上分析影响边界效应的原因与边界效应变动的根源,并提出降低边界效应的建议。

三、基本模型与变量说明

(一)模型设定

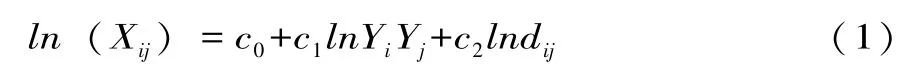

贸易引力模型的核心思想是双边贸易量与双边经济总量呈正比,与距离呈反比。原始的贸易引力模型如式(1)所示:

其中,Xij为双边贸易额,Yi和Yj分别是i和j的经济规模,dij为距离。

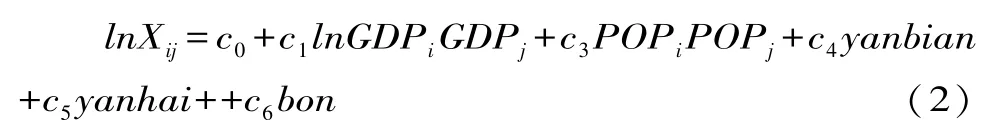

除了国内生产总值和距离以外,人口也会对双边贸易产生一定的影响。当人口增长率低于经济增长率时,人口的增长会带来需求的扩大,从而对贸易起到促进作用;当人口增长率高于经济增长率时,则会对贸易产生负面作用。所以本文在原始贸易引力模型中添加了人口变量(POP)。此外,还引入了地理区位变虚拟变量:沿边省份(yanbian)和沿海省份(yanhai)。为了对中国与GMS国家的边界效应进行研究,本文还添加了边界效应虚拟变量(bon)。

如果边界效应虚拟变量的系数为负数,则表明边界主要产生的是屏蔽效应,若为正则产生的是中介效应。

(二)变量说明

双边贸易总额(Xij):i与j国或地区的双边贸易总额,单位为美元。

距离(dij):i与j国或地区的首都或省会之间的距离,单位为公里。

国内生产总值(GDPi):i国或地区的国民生产总值,单位美元。

总人口(POPi):i国或地区的总人口。

沿边虚拟变量(yanbian):如果省份区位是沿边则取值为1,其余为0。

沿海虚拟变量(yanhai):如果省份区位是沿海则取值为1,其余为0。

边界效应虚拟变量(bon):如果是省际间的贸易bon=0,我国省市与GMS五国的贸易bon=1。

(三)数据来源与处理

本文选择2009—2013年中国27个省市与GMS五国(柬埔寨、缅甸、老挝、泰国和越南)作为研究对象。为了分析结果的统一性和可比性,我们剔除某些年份数据缺失的四个省份(青海、宁夏、新疆和西藏)。

中国各省市与GMS国家双边贸易数据来源于中国海关统计数据。中国各个省市之间的贸易数据通过社会消费品零售总额乘以一定的权重得到。权重的设置是该地区的GDP占全国的GDP比重。通过各个省市的社会消费品零售总额乘以其他省市的权重得到该省市对其他省市的出口额。〔11〕

省际的距离是用省会之间的距离表示,GMS国家与中国省市之间的距离是用其首都与省会之间的距离表示。距离数据是由google earth测算得到。对于经济发展水平,我们用GDP来表示。国内各省市的GDP数据来源与中华人民共和国国家统计局,GMS国家GDP数据来源于世界银行。各省市的人口数据来源于中华人民共和国国家统计局,GMS人口数据来自世界银行。

分别对双边贸易总额(Xij)、距离(dij)、国内生产总值(GDPi)和总人口(popi)进行取对数处理,分别记为:lnXij、lndij、lnGDPiGDPj和InPOPiPOPj。

四、实证结果分析

实证研究分为三步:第一,把GMS国家看成一个整体,根据式(2)对中国与GMS国家整体进行逐年回归,分析边界效应的变化趋势;第二,把GMS国家看成五个单独的主体,分别测量与中国的边界效应值;第三,分国别逐年对边界效应值进行测量,比较中国与GMS各国边界效应值的变化趋势。

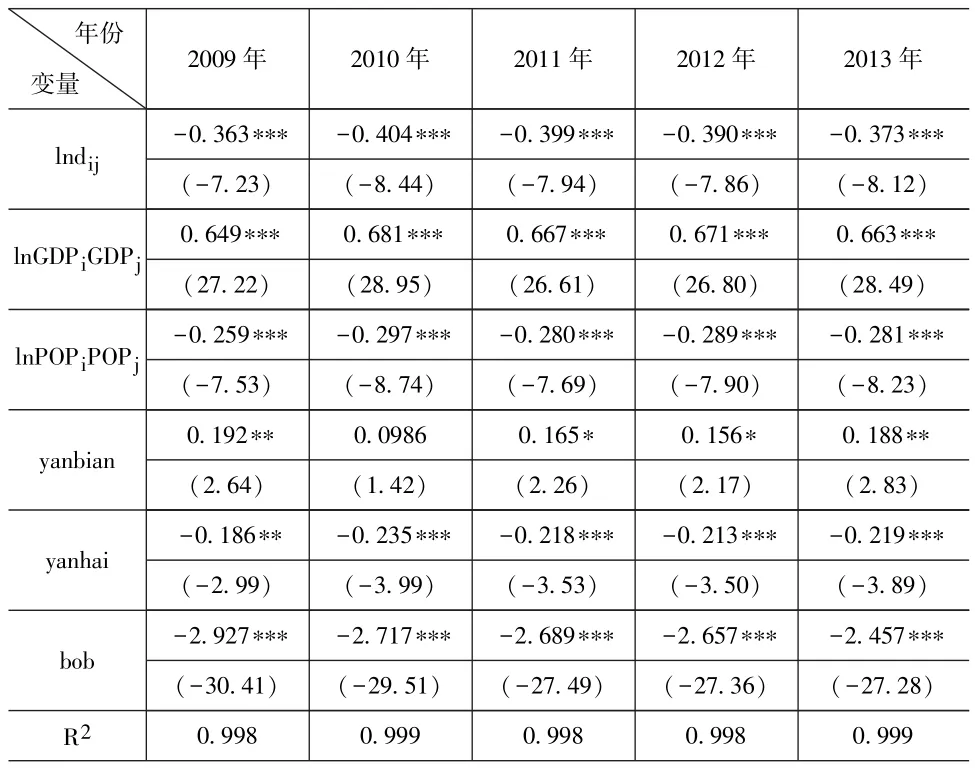

(一)中国与GMS国家整体边界效应逐年回归结果

用改进的边界贸易引力模型式(2)对中国与GMS国家整体进行逐年回归,比较边界效应变化趋势,对模型消除异方差之后的实证分析结果如表1所示。回归结果R2基本上都大于0Ʊ 99,表明该模型的拟合优度较高。

表1 2009-2013年中国与GMS国家边界效应回归结果

回归结果显示:距离变量的系数是负数,表明距离与双边贸易额呈负相关,即距离对贸易起阻碍作用。距离的增加将会增加产品的运输成本,降低信息的传递速度,从而增加贸易成本。GDP变量的系数为正数,表明GDP与双边贸易额呈正相关关系,即GDP对贸易起促进作用。经济增长提高了人民的收入水平,从而刺激进口需求。人口变量系数为负数,表明总人口数与双边贸易额呈负相关。GMS都为发展中国家,其人口的增长率高于经济增率,所以,人口的增长对双边贸易起着阻碍作用。

沿边虚拟变量为正数,意味着沿边省份与GMS国家贸易量高于非沿边省份。虽然大部分的沿边省份基础设施比较落后,生产能力不高,但是,与GMS国家文化、语言和习俗比较相似,从而发挥着沿边的优势。然而,沿海虚拟变量为负数,说明沿海省份与GMS国家的双边贸易量低于非沿海省份。边界效应bon的系数是负数,表明边界产生的是屏蔽效应,说明在GMS经济一体化进程中,GMS国家之间的市场分割仍然比较显著,即边界对跨国贸易起着阻碍作用。

图1 边界效应的变化趋势图

从图1我们可以看到,虽然边界对中国与GMS国家贸易起着阻碍作用,但是,其阻碍的程度在逐渐降低,即屏蔽效应在减弱。2009年中国与GMS国家屏蔽效应值为2Ʊ 927,而到2013年屏蔽效应值减少为2Ʊ 457,降低了19Ʊ 13%。

实证研究结果与国际上其他一些地区经济一体化进程的情况类似,经济一体化程度对边界效应有着显著的影响。例如,欧盟15国的屏蔽效应值远小于欧盟25国的屏蔽效应值,而欧盟15国的经济一体化程度高于欧盟25国的经济一体化程度,在一定程度上说明经济一体化程度越高,屏蔽效应值越小。〔12〕随着GMS经济一体化进程的推进,中国与GMS国家的屏蔽效应逐渐减弱。

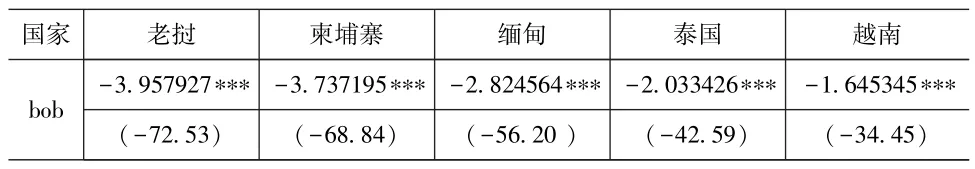

(二)中国与GMS各个国家边界效应回归结果

从理论上分析:中国与泰国边界的屏蔽效应值应该最小。因为相对于其他四国来说,泰国的各项基础设施相对比较健全,特别是交通和通讯等设施水平相对较高。其次,泰国加入东盟组织较早,关税相对较低,并且泰国的自由贸易指数(Index of Eeonoumie Freedom)①Index of Eeonomie Freedom:由The Heritage Foundation出版,是一个国家商务自由,贸易自由,财政自由,政府规模,货币自由,投资自由,金融自由,产权保障,腐败和劳工自由等十方面的总体得分。比较高,说明泰国贸易壁垒较小,自由度较高。这些因素均有利于降低泰国与我国的贸易成本。

表2 2009-2013年中国与GMS各国的边界效应回归结果

对式(2)分国别进行回归,比较中国与GMS各国边界的屏蔽效应值的大小。在这里只列出边界效应变量的值,结果如表2所示。实证结果表明:中国与越南边界的屏蔽效应最小,泰国次之,与老挝的屏蔽效应最大。虽然实证结果与理论预测不完全吻合,但是这也是在情理之中。因为越南与我国接壤,文化比较相近,在五国中其经济发展水平仅次于泰国。此外,由赫尔普曼(Helpman et.al.)教授②Helpman教授主页提供157个国家中的共同语言、共同法律体系和共同宗教信仰的数据。详细网址为:http://scholar.harvard.edu/melitz/publications/estimating-Trade-Flows-Trading-Partners-And-Trading-Volumes的研究数据可以得到我国与越南的法律体系相似,这种法律体系的相似性将促进两国贸易发展。我国与老挝的边界效应值最大,这是因为老挝的基础设施相对比较滞后。2015年3月5号老挝的首条铁路才正式通车,可以说在此之前老挝是GMS五国中唯一没有铁路的国家,并且老挝是一个内陆国家,这样使得双边的贸易成本较高。中国与柬埔寨的屏蔽效应也比较高,这是因为柬埔寨与我国不接壤,文化、风俗习惯与我国也有些差异,其基础设施相对落后,并且柬埔寨的国内市场经济水平较低,相关制度也相对不健全。这些因素严重地阻碍了柬埔寨与我国的贸易,增加了边界的屏蔽效应。

(三)中国与GMS各个国家边界效应逐年回归结果

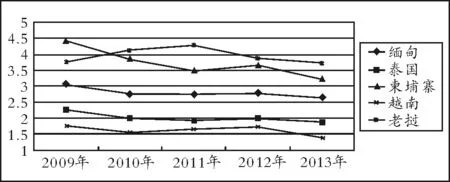

分国别逐年对式(2)进行回归分析,比较我国与GMS各国边界效应的变化趋势。整理得到屏蔽效应值的变化趋势图,如图2所示。

图2 分国别边界效应变化趋势图

从图2中可以看到,我国与GMS各国的屏蔽效应都处于下降趋势。其中,柬埔寨与我国的屏蔽效应下降速度最快。随着柬埔寨人均收入的提高,其国内的消费能力相应提高,从而对中国产品的需求也在增加,这促进了柬埔寨对中国产品的进口。自2009年10月1日起,中国与柬埔寨按自贸区协议首次实施降税;并且到2015年,双方超过90%的产品将实现零关税。柬埔寨政府为了吸引外国企业的对内投资,加快了基础设施建设,同时实施了货币自由化政策,其国内的贸易自由度较高,因而降低了贸易的阻力。这些因素都有利于柬埔寨与我国的贸易发展,较好地解释了柬埔寨与我国的屏蔽效应以最快速度下降的实证结果。

五、结论与政策建议

(一)结论

通过中国与GMS国家整体的边界效应实证分析得到:2009年至2013年,中国与GMS国家的边界仍然对次区域的贸易起着阻碍作用,但屏蔽效应在逐渐降低,表明中国与GMS国家贸易的交易成本趋于下降,边界对贸易的阻碍作用越来越弱。通过对中国与GMS各个国家边界效应测量的实证结果表明:中国与越南的屏蔽效应最小,中国与柬埔寨的屏蔽效应最大。但是,在2009年至2013年间,中国与柬埔寨的屏蔽效应下降得最快。

(二)政策建议

根据对实证结果的分析,提出如下政策建议:

1.加快交通通讯等基础设施建设

越南、老挝和缅甸都是与中国毗邻的国家,但是,中国与越南的屏蔽效应远远低于中国与老挝及中国与缅甸的屏蔽效应。对比分析可以发现,越南的经济发展水平高于老挝和缅甸,基础设施也相对完善。因此,加快交通通讯等基础设施建设,可以进一步降低中国与GMS国家的屏蔽效应。

GMS国家由于经济发展水平较低,交通通讯等基础设施建设相对落后,增加了贸易成本,所以,加快交通通讯等基础设施的建设是极为重要的。一方面,各国需要加强对公路、铁路和水路等基础设施建设的合作。例如泛亚铁路的建设将极大地促进中国与东南亚国家的贸易合作,提高各国的经济发展水平。另一方面,也应发展和完善通讯设施,降低信息成本,推进跨区域基础设施的互通互联,从而降低交易成本,促进次GMS各国的贸易发展。

2.提高对外开放水平,加强投资与贸易的合作

2009-2013年中国与柬埔寨的屏蔽效应下降速度最快,这与柬埔寨开放的对外政策,宽松的投资与贸易环境是分不开的。这说明通过提高对外开放水平,加强投资与贸易的合作水平可以降低中国与GMS国家的屏蔽效应。

随着GMS经济一体化进程的推进,GMS各国都降低了贸易关税,在一定程度上促进了各国之间的贸易。但是,各国为了保护本国的幼稚产业,在降低关税的同时,增加了非关税壁垒。非关税壁垒将导致贸易成本的增加,阻碍GMS的贸易发展,增加边界的屏蔽效应。因此,GMS各国需要提高对外开放水平,除了需要降低关税壁垒外,还需要进一步降低非关税壁垒,建立对话协商机制,完善争端解决制度,扩大贸易领域,加强经济合作;有层次、分阶段、有计划地降低关税和非关税贸易壁垒,为双边的贸易与投资合作创造一个良好的环境。

3.推进金融业的发展和金融合作

GMS各国的金融业发展水平差异较大,这是中国与GMS国家屏蔽效应差异的一个重要因素。推进金融业发展对国际贸易发展起着重要的支持作用。在国际贸易中,大宗资金交易以及不同国家货币的兑换,需要借助发达的金融业来提高货币兑换效率以及降低国际贸易的结算风险。

除中国之外的GMS国家中,泰国的金融体系相对完善,贸易和跨国投资的发展推进了金融业的国际化发展,降低了使用不同结算货币对贸易的不利影响。但是,缅甸、老挝、越南和柬埔寨处于经济转轨时期,金融业发展较慢。而中国的金融改革发展较快,相关法律的确立、银行体系的改革和金融市场的开放推进了金融业进一步发展。GMS各国金融业发展水平的差异增加了贸易的交易成本,这需要推进GMS各国金融业的协调发展,加强GMS国家之间的金融合作,降低交易成本,促进贸易发展,加快货币互换的步伐。同时,可以通过加快对以人民币为结算货币的地区贸易结算体系的建设,从而降低货币对贸易的阻碍作用,弱化边界的屏蔽效应。

参考文献:

〔1〕Obstfeld M,Rogoff K.The Six Major Puzzles in International Macroeconomics:Is There a Common Cause?〔R〕.NBER Working Paper 7777,2000:339-412.

〔2〕李铁立,姜怀宇.次区域经济合作机制研究:一个边界效应的分析框架〔J〕.东北亚论坛,2005,(3).

〔3〕McCallum,J..National Borders Matter:Canada-U.S.Regional Trade Patterns〔J〕.American Economic Review,1995,85(3):615-623.

〔4〕Helliwell,J..How much do national borders matter?〔M〕.Brookings Institution Press,1998:153.

〔5〕Anderson,J.A.,Wincoop,E.V..Gravity with gravitas:A Solution to the Border Puzzle〔J〕.American Economic Review,2003,93(1):170–192.

〔6〕Coughlin,C.C.,Novy,D..Is the International Border Effect Larger than the Domestic Border Effect?Evidence from the U.S.Trade〔J〕.Federal Reserve Bank of St.Louis Working Papers,2009:1-28.

〔7〕Novy,D..International Trade without CES:Estimating Translog Gravity〔J〕.Journal of International Economics,2013,89(2):271-282.

〔8〕盛斌,廖明中.中国的贸易流量与出口潜力:引力模型的研究〔J〕.世界经济,2004,(2).

〔9〕郝景芳,马弘.引力模型的新进展及对中国对外贸易的检验〔J〕.数量经济技术经济研究,2012,(10).

〔10〕许统生,缪晗.东盟10+3制造业国家边界效应测度及影响因素〔J〕.经济经纬,2015,(3).

〔11〕李理甘.中国-东盟自由贸易区建设中的边界效应研究〔D〕.华东师范大学硕士论文,2012.

〔12〕朱晓军,张娟,赵珏.欧盟商品市场一体化的影响因素分析:基于边界效应的视角〔J〕.世界经济研究,2008,(10).

(责任编辑:谢莲碧)

[作者简介]屠年松,昆明理工大学管理与经济学院教授,研究方向:区域经济学;

[收稿日期]2015-11-03

〔基金项目〕本文系国家自然科学基金项目“基于边界效应视角的GMS空间经济一体化推进机制研究”(编号:41461026)、云南省人民政府与中国社会科学院合作项目“中国与东盟国家和谐关系研究”阶段性成果。