级配不连续碎砾石粗细颗粒区分粒径比较分析

2016-03-15齐俊修赵晓菊张中炎张广禹

齐俊修,赵晓菊,刘 艳,张中炎,张广禹

(1.中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 北京 100024;

2.中水北方勘测设计研究有限责任公司, 天津 300204; 3.黄河勘测规划设计有限公司, 河南 郑州 450008)

级配不连续碎砾石粗细颗粒区分粒径比较分析

齐俊修1,赵晓菊1,刘艳1,张中炎2,张广禹3

(1.中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 北京 100024;

2.中水北方勘测设计研究有限责任公司, 天津 300204; 3.黄河勘测规划设计有限公司, 河南 郑州 450008)

摘要:粗细颗粒区分粒径是级配不连续碎砾石细粒含量判别法判定渗透变形类型重要指标,目前通常使用的有定值法的2 mm和颗粒级配曲线中平缓段最小粒径(平均粒径),为进一步验证这2个典型方法和量值的符合性、适宜性,统计了26个工程121个试样的渗透变形试验结果进行比较。结果表明:2种方法和量值的渗透变形类型判断结果与试验结果符合率较高,分别为85.5%和84.6%,均可作为粗细颗粒区分粒径,但若和级配连续碎砾石渗透变形类型判断综合考虑,推荐2mm作为级配不连续碎砾石粗细颗粒区分粒径。

关键词:级配不连续;碎砾石;粗细颗粒区分粒径;最小粒径;比较分析

土的渗透变形评价包括土的渗透变形类型的判别,流土和管涌的临界比降的确定,土的允许水力比降的确定[1-3],其中土的渗透变形类型的判别是基础。

土的渗透变形类型的判别与确定,除试验判定法之外,还有理论与经验判别法,如不均匀系数判别法,基于反滤层设计理论判别法,细粒含量判别法、颗粒级配曲线判别法等[4-5],其中细粒含量判别法应用较为广泛。

为了验证我们的设想,本文收集了26个工程121个试样的完整的级配不连续无黏性粗粒土碎砾石的渗透变形试验资料,将以2 mm和以平缓段粒径级的最小粒径为区分粒径所判定的不连续级配碎砾石的渗透变形类型与实际试验结果进行比较,结果表明,用2 mm作为级配不连续碎砾石粗细颗粒区分粒径时,与试验结果相比,其符合率为85.5%,用平缓段粒径级的最小粒径为区分粒径时,其符合率为84.6%,两者符合率极为接近,仅相差0.9%。显然,用2 mm作为级配不连续碎砾石的粗细颗粒区分粒径是可行的,适宜的。

1级配不连续无黏性粗粒土粗细颗粒区分粒径的基本规定

为使以2 mm和以平缓段粒径级最小粒径作为粗细颗粒区分粒径时所确定的渗透变形类型具可比性、一致性,特作以下基本规定:

(1) 所有参与比较分析的土类均为碎砾石,且级配不连续,所谓级配不连续即指级配曲线中至少有一个以上的粒径级的颗粒含量小于或等于3%的平缓段。

(2) 细粒含量判别法渗透变形类型确定准则为:细粒含量Pc<25%时为管涌,25%≤Pc<35%时为过渡,Pc≥35%时为流土。不论区分粒径为2 mm还是区分粒径为平缓段粒径级的最小粒径均按上述原则进行判断。

(3) 将综合判定试验结果不准确的试样从总统计试样中扣除,并以扣除后的总试样数为基数进行符合率计算。

按上述方法对渗透变形类型判定结果与试验结果一致时为符合,不一致时为不符合。由此,计算符合率指标并加以比较。

需要说明的是,参与统计分析试样风化程度均为微、弱风化。

2级配不连续碎砾石粗细颗粒区分粒径按平缓段特征粒径统计结果

级配不连续碎砾石粗细颗粒区分粒径按平缓段特征值取值,实际执行时,还比较复杂,我们认为应对文献规定进行细化,具体细化意见如下:

(1) 当级配曲线中仅有一个粒径级颗粒含量小于或等于3%的平缓段时,粗细颗粒区分粒径以最小粒径为区分粒径。

(2) 当级配曲线中有2个连续粒径级颗粒含量小于或等于3%的平缓段时,粗细颗粒区分粒径以上下粒径级连续粒径为区分粒径,有3个连续粒径级颗粒含量小于或等于3%的平缓段时,粗细颗粒区分粒径按颗粒从粗到细的第2个和第3个粒径级连续粒径为区分粒径;有4个连续粒径级颗粒含量小于或等于3%的平缓段时,粗细颗粒区分粒径按颗粒从粗到细的第2个和第3个粒径级连续粒径为区分粒径。

(3) 当级配曲线中有2个或2个以上粒径级颗粒含量小于或等于3%的平缓段且不连续时,以最靠近5 mm~2 mm粒径级的平缓段最小粒径为区分粒径。

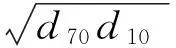

按以上3条原则统计的121个试样的粗细颗粒区分粒径分布情况见表1。

表1 统计试样粗细颗粒区分粒径分布情况

表1结果表明:(1) 区分粒径为2 mm时,出现概率最高,但尚不足50%(本次统计为47.9%),(2) 区分粒径为0.25 mm时,出现的概率也较高,达31.4%;(3) 区分粒径最大值为10 mm,其出现概率为1.7%,其值按文献[10-11]粒组划分,已属中砾之中值;(4) 本次统计区分粒径值的分布范围为0.25 mm~10 mm,分布范围仍显较大。

3级配不连续无黏性碎砾石的颗粒级配及渗透变形类型判定结果

3.1级配不连续碎砾石颗粒级配及曲线形态特征

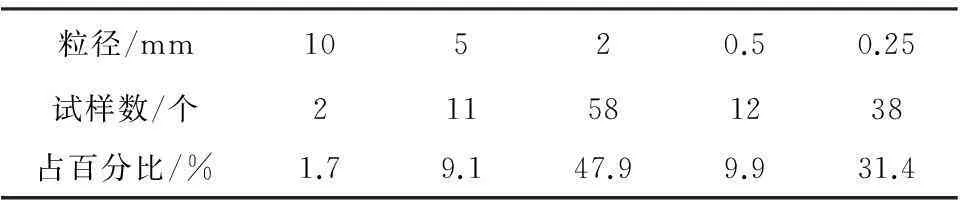

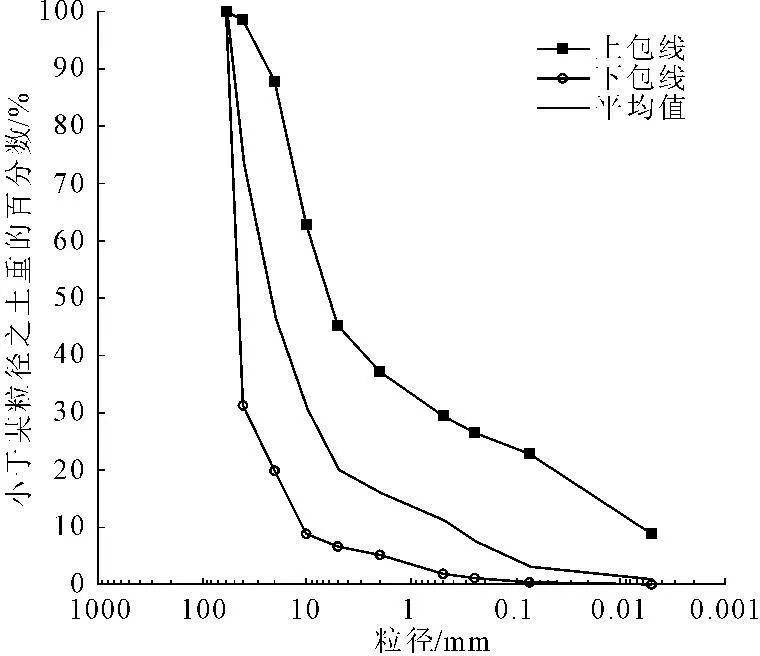

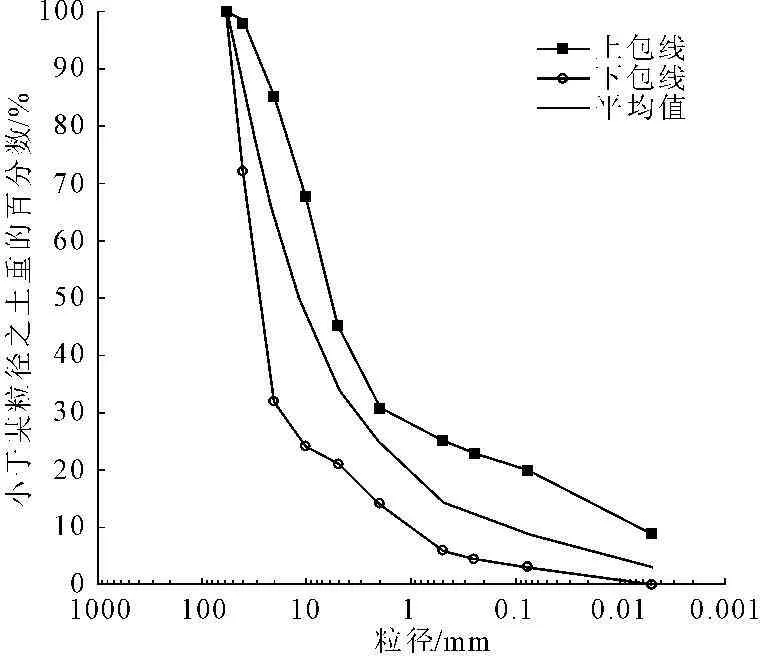

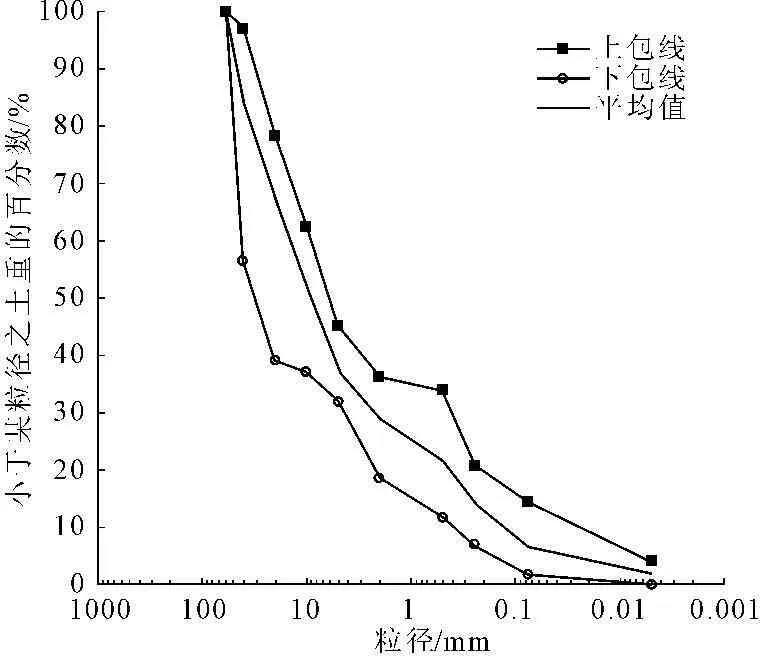

研究表明,无黏性粗粒土的颗粒级配及颗粒级配曲线形态是其渗透变形类型的决定因素。本次级配不连续碎砾石颗粒级配曲线按渗透变形类型管涌、过渡和流土三类分别统计,并绘制其颗粒级配上下包线及平均线,见图1~图3。

图1 管涌破坏试样颗粒级配包络线

图2过渡破坏试样颗粒级配包络线

图1~图3表明,管涌类土的颗粒级配下包线和平均线小于2 mm颗粒含量均小于25%,但上包线大于25%;过渡类土的颗粒级配平均线及上包线小于2 mm含量在25%~35%之间,但其下包线小于25%;流土类土的颗粒级配上包线小于2 mm颗粒含量大于35%,但其下包线和平均线小于2 mm颗粒含量则小于35%。

图3流土破坏试样颗粒级配包络线

3.2级配不连续碎砾石渗透变形类型比较结果

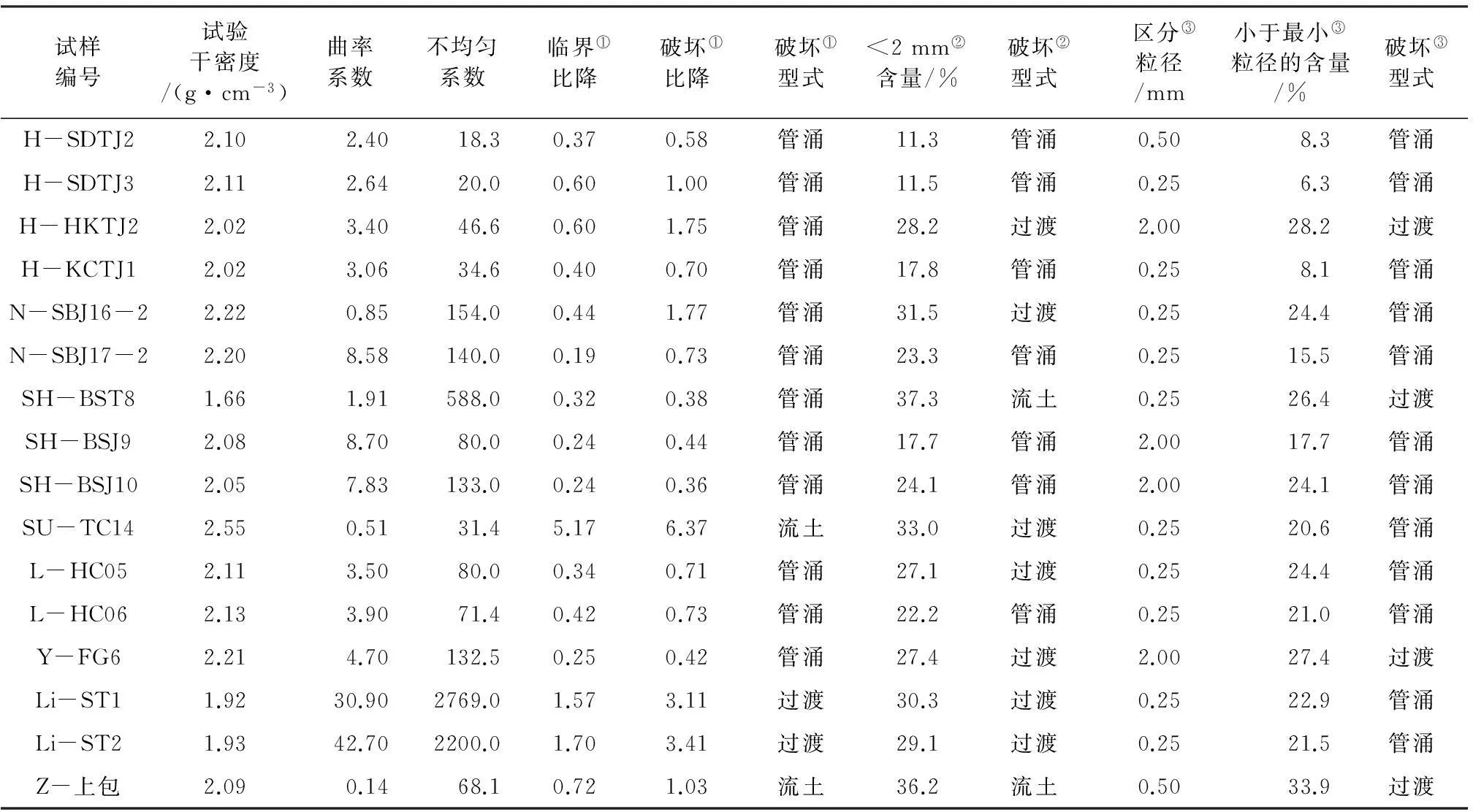

为比较以2 mm为粗细颗粒区分粒径和以平缓段最小粒径为区分粒径时判定的渗透变形类型与实际渗透变形试验结果的一致性或符合率,我们编制了级配不连续碎砾石渗透变形试验结果及以2 mm和以平缓段最小粒径为区分粒径时的细粒含量判别法渗透变形类型判别结果对照表。限于篇幅,我们仅将121个试样试验结果中的少部分列于表2,从表2可以明显地看出2种区分粒径的细粒含量判别法结果与实际试验结果的一致性或符合率。

将所有121个试样的渗透变形试验结果按表1要求列表,然后统计出2种不同区分粒径时判定的渗透变形类型与实际试验结果的符合率,结果见表3。

从表3可以看出,以2 mm为区分粒径和级配曲线最小粒径为区分粒径时判定的渗透变形类型与实际试验结果一致性比较接近,前者为85.5%,后者为84.6%,前者仅比后者多出0.9%。

4细粒含量判别法判定之渗透变形类型与试验结果不一致性原因分析

通过对2种不同粗细颗粒区分粒径时判定的渗透变形类型与试验结果比较分析,我们发现有2种情况应理解为与试验结果不一致的主要原因,这2种情况分别为:一种为符合反滤设计准则且符合当细粒含量Pc<25%时,且D15/d85<5时,当细粒含量Pc>35%时,D15/d85>5时;另一种为综合判定试验结果为错误结果时。

表2 区分粒径为2 mm和以平缓段最小粒径的细粒含量判别法与试验结果对比表

注:限于篇幅,未将原对照表中所有试验结果统计在内;①代表试验结果;②代表小于2 mm细粒含量法判定;③代表平缓段区分粒径判定。

表3 不同区分粒径方法判定结果与试验

注:计算符合率指标时,将综合判断试验结果不准确试样从统计试样中扣除,并此为计算基数。本次统计样品中有4个属综合判断不准确样。故最终参与统计的试样为117个。

分述如下:

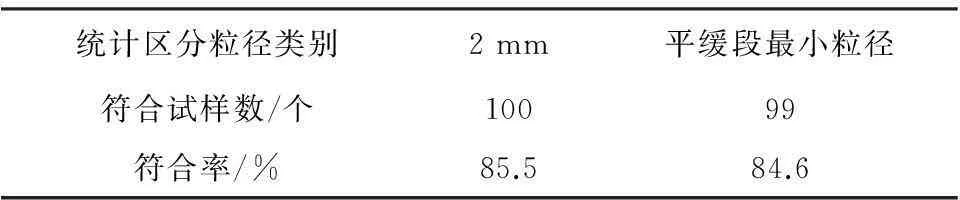

(1) 当级配不连续碎砾石细粒含量Pc<25%,且D15/d85<5时其渗透变形类型不遵循细粒含量判别法判别准则,即其渗透变形类型不是管涌而是非管涌,即遵循了反滤设计准则;同样细粒含量Pc>35%时,D15/d85>5时则其渗透变形类型也不遵循细粒含量判别法判别准则,即其渗透变形类型不是流土而是管涌,即遵循了反滤设计准则。

总之,凡是级配不连续碎砾石颗粒级配符合上述反滤设计准则时,则其渗透变形类型不符合细粒含量判别法判别准则,因而影响了与试验结果的符合率。本文统计的121个试样中,有15个试样符合上述反滤设计准则,占总统计试样的12.4%,具体比较结果见表4。上述之不符合是细粒含量判别法本身缺陷造成的。

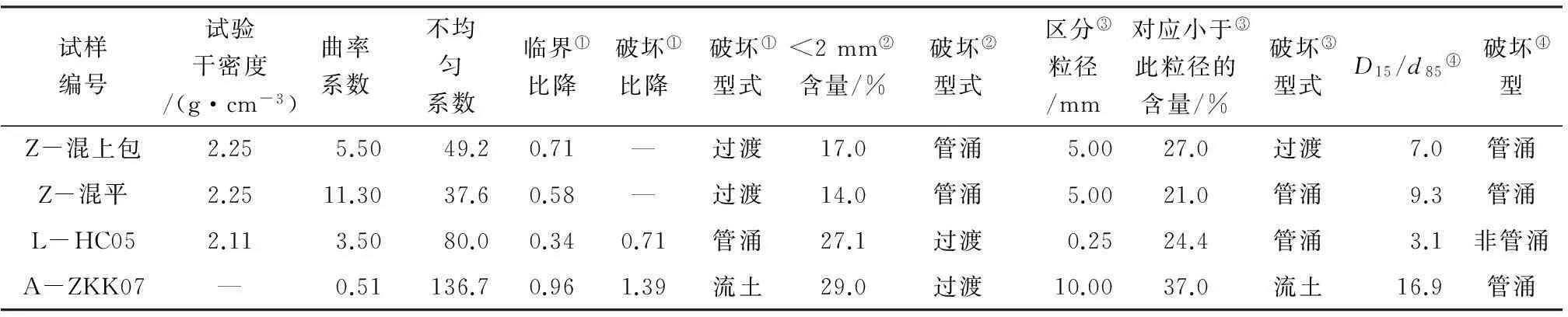

(2) 少量渗透变形试验结果不准确,因而导致细粒含量判别法判定的渗透变形类型与试验结果不符,这种不符合不是细粒含量判别法本身原因造成的,因此,我们认为,此类试样数不应参与符合率统计。本次统计样品中试验结果错误的有4个,占总试验样品3.3%。综合判定少量试验结果错误的试样见表5。

综合判断试验结果不准确的标准是,在表5中3个判断土的渗透变形类型方法中,有2个或3个判断结果与试验结果不一致时,即认为试验结果不准确。

5级配不连续碎砾石粗细颗粒区分粒径分别为2 mm和平缓段最小粒径时优缺点比较

以2 mm作为粗细颗粒区分粒径,进行细粒含量判别法判定土的渗透变形类型时,通常具有以下3个优点:(1) 与试验结果比较符合率较高;(2) 区分粒径为定值,易确定;(3) 物理意义明确,是工程地质和土工试验规程中土分类指标砂与砾的分界粒径[14-15]。

以级配不连续碎砾石颗粒级配曲线中平缓段最小粒径为粗颗粒区分粒径进行细粒含量判别法判定土的渗透变形类型时,通常具体一下优点:(1) 与试验结果相比较,符合率较高;(2) 区分粒径易确定,只需按定义确定即可;(3) 具有统计学依据,已积累了大量试验数据。但也存在一下问题:有些试样的粗细颗粒区分粒径太大,如安宁第2层ZKK07样,其区分粒径为10 mm,明显偏粗;有些试样的粗细颗粒区分粒径较细,如有多达30.5%的试样。其区分粒径仅为0.25 mm,明显偏细。

表4 符合反滤设计准则当Pc<25%时D15/d85<5、Pc>35%时D15/d85>5试验成果汇总

注:①~③与表2相同;④代表反滤设计准则判定。

表5 综合判断试验结果不准确试样汇总

注:①~④代表含义与表4相同。

6结语

通过对26个工程121个试样渗透变形试验结果与以2 mm和级配不连续碎砾石颗粒级配曲线平缓段以最小颗粒为区分粒径时进行细粒含量判别法判定渗透变形类型比较分析,得出以下主要认识:

(1) 以2 mm和以颗粒级配曲线平缓段最小粒径为粗细颗粒区分粒径时进行渗透变形类型判别时,其与试验结果的符合率均较高,分别达85.5%和84.6%。

(2) 区分粒径值均较容易确定,相比之下,定值法之2 mm更易确定。

(3) 以2 mm作为粗细颗粒区分粒径,物理意义明确,为工程地质和土工试验规程中土的分类指标中砂和砾的分界粒径。

(4) 以颗粒级配曲线平缓段最小粒径为粗细颗粒区分粒径,已积累了大量资料,有充分依据。

(5) 综上所述,作者认为2 mm和级配曲线平缓段最小粒径均可作为级配不连续碎砾石粗细颗粒区分粒径。但若和级配连续碎砾石渗透变形类型判断综合考虑,作者推荐2 mm作为级配不连续碎砾石粗细颗粒区分粒径。

参考文献:

[1]彭土标,袁建新,王惠明,等.水力发电工程地质手册[M].北京:中国水利水电出版社,2011.

[2]中华人民共和国建设部.水力发电工程地质勘察规范:GB50287-2006[S].北京:中国计划出版社,2006:111-114.

[3]中华人民共和国住房和城乡建设部.水利水电工程地质勘察规范:GB50487-2008[S].北京:中国计划出版社,2008:110-113.

[4]刘玉忠,苗天德.无粘性管涌型土的判定[J].岩土力学,2004,25(7):1072-1076.

[5]姜春露,姜振泉,孙强,等.基于Fisher判别分析法的无粘性土渗透破坏类型判别[J].应用基础与工程科学学报,2012,20(5):820-827.

[6]屈智炯.对粗粒土渗透变形研究的进展[J].水电站设计,2008,24(1):48-55.

[7]武汉水利电力学院.土力学及岩石力学[M].北京:水利出版社,1982:34-38.

[8]齐俊修,赵晓菊,刘艳,等.不均匀系数Cu≤5的无黏性土的渗透变形类型统计分析研究[J].岩石力学与工程学报,2014,33(12):2554-2562.

[9]沙金煊.多孔介质中的管涌研究[J].水利水运工程学报,1981(3):89-93.

[10]何永红,王建明,李粉灵.粗粒土渗透变形机制浅析[J].西北水电,2002(2):44-46.

[11]屈智炯,吴剑明.压实石渣料渗透变形的试验研究[J].成都科技大学学报,1984(2):67-76.

[12]刘杰.土的渗透破坏及控制研究[M].北京:中国水利水电出版社,2014:55-64,102-111.

[13]电力行业水电规划设计标准化技术委员会.碾压式土石坝设计规范:DL/T5395-2007[S].北京:中国电力出版社,2007:76-79.

[14]中华人民共和国水利部.土工试验规程:SL237-1999[S].北京:中国水利水电出版社,1999:1-11.

[15]电力企业联合会.水电水利工程粗粒土试验规程:DL/T5356-2006[S].北京:中国电力出版社,2006:4-9.

Comparative Analysis on the Determination of Coarse and Fine Particle in Discontinuously Graded Crushed Gravels

QI Junxiu1, ZHAO Xiaoju1, LIU Yan1, ZHANG Zhongyan2, ZHANG Guangyu3

(1.PowerChinaBeijingEngineeringCo.,Ltd.,Beijing100024,China;2.ChinaWaterResourcesBeifangInvestigation,DesignandResearchCo.,Ltd.,Tianjin300204,China;3.YellowRiverEngineeringConsultingCo.,Ltd.,Zhengzhou,He'nan450008,China)

Abstract:The determination of coarse and fine particles are the important indexes of determining the permeability deformation types of discontinuously graded crushed gravels. The commonly adopted methods recently are the constant 2 mm value method and the minimum particle size (average particle size method) in the flat section of gradation curve. In order to further verify the consistency and adaptability of the two methods and the values, comparative analysis has been conducted on the permeability deformation test results of 121 samples which were taken from 26 projects. It shows that the consistency ratio of the judged result and test result is high, which is 85.5% and 84.6% respectively. According to comprehensive consideration on the judgment of permeability deformation type of continuously graded crushed gravel, the particle size of 2 mm is recommended as the distinguished size of coarse and fine particle of discontinuously graded crushed gravels.

Keywords:discontinuous gradation; crushed gravel; distinguished size of coarse and fine particles; minimum particle size; comparative analysis

文章编号:1672—1144(2016)01—0227—05

中图分类号:TU521.1

文献标识码:A

作者简介:齐俊修(1946—),男,河南睢县人,教授级高工,主要从事岩土工程科研试验、监测、治理等方面的研究工作。

收稿日期:2015-08-21修稿日期:2015-10-01

DOI:10.3969/j.issn.1672-1144.2016.01.043

E-mail:179326776@qq.com