农业劳动力短缺对粮食生产的影响——基于13个粮食主产区的实证分析

2016-03-15张旭青

张旭青

(淮阴师范学院 经济与管理学院, 江苏 淮安 223001)

农业劳动力短缺对粮食生产的影响

——基于13个粮食主产区的实证分析

张旭青

(淮阴师范学院 经济与管理学院, 江苏 淮安 223001)

摘要:新世纪以来,粮食主产区农业劳动力数量和比重持续下降,劳动力价格不断攀升,且劳动力呈现结构性短缺。非农部门劳动力需求增加、农村家庭劳动力供给减少以及农业生产自身劳动力需求减少为劳动力短缺的三大主因。农业劳动力短缺对粮食生产的影响是一把“双刃剑”:一方面,它容易导致土地粗放经营,复种指数下降和耕地撂荒等问题;另一方面,它诱致资本等投入品替代劳动和新的经营方式代替旧的经营方式,是加快转变农业发展方式的一个契机。基于粮食主产区总体以及分区域的计量结果分析,农业劳动力短缺对粮食生产并不具有显著的消极影响。

关键词:农业劳动力;粮食生产;要素替代;经营方式创新

2014年底,中央经济工作会议和农村工作会议提出,要坚持把保障国家粮食安全作为首要任务。粮食主产区在确保国家粮食安全问题上肩负重任。13个粮食主产区*13个粮食主产区包括黑龙江、河南、山东、江苏、四川、河北、吉林、安徽、湖南、湖北、内蒙古、江西和辽宁。粮食产量之和约占全国粮食总产量的76%。但是,随着工业化和城镇化的推进,粮食主产区农业劳动力大量进城务工,特别是2001年以来,农业劳动力数量快速下降,导致一些地区粮食生产面临劳动力短缺问题,从而导致粮食生产中劳动力成本以及生产总成本不断上升。对此,一些学者和政策制定者担心,农业劳动力不足,会危及农业和粮食安全[1]。

农业劳动力短缺对主产区粮食生产到底有多大影响,如何应对劳动力短缺对粮食生产的影响,本文将就这些问题展开讨论,以期为新时期粮食生产政策制定提供理论支持和对策建议。

过去农村劳动力长期处于过剩状况,研究者多关注农村劳动力过剩和如何转移过剩劳动力等问题,很少研究劳动力短缺对粮食生产发展的影响。2004年以后,随着我国劳动力短缺现象的逐步显现,研究者们开始关注这一问题,相关文献逐渐增多,这些研究主要关注农业劳动力老龄化和女性化对农业生产的影响。有研究认为,农村劳动力老龄化及女性化不利于农业生产发展[2];老龄化导致种植模式趋于简单化,农民选择劳动力投入少的作物耕种[3]。但也有研究认为,由于生产决策趋同和农业机械外包服务的普及,老龄化并没有对粮食生产产生负面影响[4];农户主要劳动力的年龄对土地利用效率不存在显著影响,担心老龄化带来农业危机的必要性不大[5];随着农户农业劳动力年龄的增加,耕地利用效率变化出现倒“U”形的趋势,其中50—60岁年龄段耕地利用效率最高[6]。以上成果给本文的研究带来了启发。本文针对目前研究中尚缺少的粮食主产区农业劳动力短缺对粮食生产影响这一方面进行分析。

一、农业劳动力变动状况

(一)农业劳动力数量和比重持续下降。

新世纪以来,粮食主产区农业劳动力呈现不断减少趋势,见图1。本文以第一产业从业人数衡量农业劳动力数量变化。2000年粮食主产区第一产业就业人数是22 017万人,2012年第一产业就业人数下降至17 502万人,比2000年减少4 516万人,12年期间累计下降21%。第一产业就业人数所占比重也呈持续下降趋势,从2000年的53%降至2012年的36%,接近韩国在上世纪70年代末期的水平。预计未来第一产业就业人数比重将继续下降,到2030年左右,粮食主产区第一产业就业人数比重可能降至10%以下。

图1粮食主产区第一产业从业人数及就业占比

资料来源:各省统计年鉴,历年。

在13个粮食主产区内部,省际间农业劳动力数量变化趋势不完全一致。在2000—2012年期间,9个省份农业劳动力出现净减少,3个省份不减反增。其中,农业劳动力下降较多的是黄淮海粮食主产区的河南、江苏和山东,分别下降936万、901万和720万人;东北粮食主产区农业劳动力数量下降很少,甚至个别省份还略有增加,其中黑龙江和吉林仅分别减少21万和27万人,内蒙古和辽宁增加30万和9万人。这种省际间农业劳动力变化差异可能与农业人口基数、产业结构以及粮食生产“北移”有关。

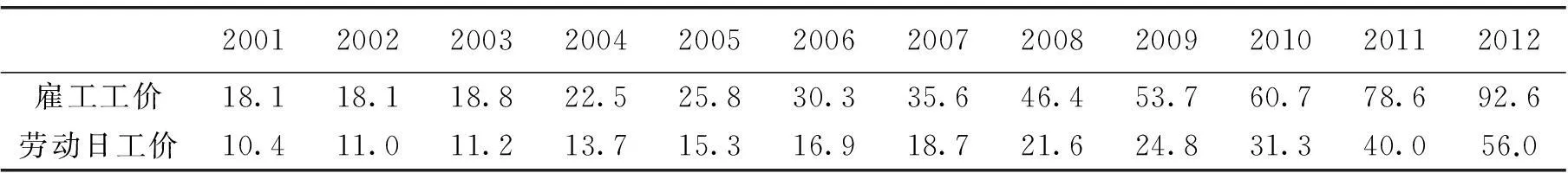

(二)农业劳动力价格不断攀升。

农业劳动力数量持续下降,导致粮食生产的劳动力价格不断上升。反映粮食生产的人力成本指标有雇工工价和劳动日工价。其中,雇工工价是指平均每个雇工劳动一个标准劳动日(8小时)所得到的全部报酬(包括工资和合理的饮食费、招待费等),劳动日工价是指每个劳动力从事一个标准劳动日的农业生产劳动的理论报酬,被用于核算家庭劳动用工的机会成本。由于雇工工价更多的是反映农村雇工市场决定的劳动力价格,而劳动日工价是基于农村人均收入确定的一种理论价格,因而前者往往高于后者。

随着粮食主产区工业化、城镇化进程加快,大量农村劳动力转移到二、三产业就业,农业雇工越来越稀缺,雇工工价不断攀升,同时家庭用工的机会成本也在不断上升。表1是按当年价格计算的粮食主产区三种粮食(包括稻谷、小麦和玉米)生产中雇工工价和劳动日工价。2001年,雇工工价为18.1元日。2012年,雇工工价已经增加到92.6元日,增长了512%。而劳动日工价则由2001年的10.4元日增加到2012年的56.0元日,增长了538%。

(三)农业劳动力呈现结构性短缺。

农业劳动力不仅面临着数量减少、成本上升这种“常规”性劳动力短缺,而且呈现较为严重的结构性短缺。青壮年男性劳动力以及有文化、懂农业科技的劳动力短缺问题突出,农村从事农业生产的劳动力呈现出老龄化、女性化和低人力资本化趋势。根据作者对一些粮食主产区的走访调研,由于农业劳动力大量转移,保守估计一些农村社区常住人口数量下降约三分之二,留守人口主要是老人、妇女以及儿童。目前从事粮食生产的人员构成中,50岁以上的劳动力、女性劳动力、小学以下文化程度的劳动力占比均在50%以上。由于青壮年劳动力大幅减少,导致一些农村社区社会经济发展凋敝,极个别地区甚至出现村民去世因无壮劳力抬棺而无法出棺下葬的窘境。

(四)农业劳动力大幅短缺的原因。

非农部门劳动力需求增加、农村家庭劳动力供给减少以及农业生产自身劳动力需求减少,是粮食主产区农业劳动力短缺的主要原因。首先,由于城市非公经济和二、三产业迅速发展,增加了对劳动力的需求,大量农业劳动力实现了就业转移。其次,随着城镇化速度加快,乡村人口数量开始下降,劳动年龄人口规模也随之下降。同时由于农村家庭就读高中、中等职业教育以及大学的学生人数大幅增加,受教育时间延长,一定程度上也降低了农村劳动参与率。劳动年龄人口数和劳动力参与率两方面因素共同导致农村家庭劳动力供给减少。最后,播种、收获以及田间管理曾经是粮食生产最繁忙的环节。但是,随着农业机械技术、直播技术和除草剂技术等推广,农民种地比以前省事许多,粮食生产自身对劳动力的需求大幅减少。

表1 粮食主产区三种粮食雇工工价和劳动日工价 (单位:元日)

资料来源:《全国农产品成本收益资料汇编》,历年。

二、农业劳动力短缺对粮食生产的影响

农业劳动力开始短缺,反映了我国经济发展速度较快,社会经济结构由过去的农业向工业化乃至后工业化社会的转变。农业劳动力短缺将带来一系列深远的影响。对于粮食生产而言,农业劳动力短缺具有潜在的双重影响。

(一)消极影响。

在一些粮食主产区,农业劳动力进城务工,青壮年劳动力数量锐减,导致农村劳动力出现短缺现象,对粮食生产构成威胁[7]。由于许多农民的收入已不再依赖于种植业,因而一些农户对粮食生产变得不太重视,土地粗放经营,复种指数下降,甚至耕地出现撂荒,导致粮食产量低下[8]。农业劳动力减少还导致农业人才流失,农业新技术不能落地。面对家庭劳动力短缺和劳动力成本上升,一些农户调整农作物种植结构,扩大节省劳动力投入的作物品种种植面积,使得土地利用结构单一化。同时,由于缺少维护,部分农田水利设施出现老化现象。

不仅如此,农业劳动力短缺,人力成本攀升,直接和间接导致粮食生产的成本增加。近年来,国内主要粮食品种最低收购价格已经明显高于从国外进口的同类产品到岸税后价格。另一方面,进城务工人员的总人口数量不断增加,人均收入水平不断提高,对粮食以及粮食转化产品的需求有增无减。粮食供求关系开始发生变化,表现为粮食供给的增长速度赶不上需求的增长速度。粮食进口明显增加,出口大幅减少。

(二)积极影响。

一方面,农业劳动力短缺,诱致了节约劳动型粮食技术进步。早期为了解决温饱问题,粮食生产采用的主要是劳动密集型生产技术,农忙时大搞人海战术,增加复种指数。随着经济发展,粮食生产所面临的要素禀赋或供给条件悄然发生变化,劳动变得相对稀缺和昂贵,资本变得相对丰裕和便宜。主产区粮食生产技术发展开始经历由早先的劳动替代资金,向现在的资本替代劳动的转变。如果利用劳动日工价衡量劳动力价格,利率衡量资本价格,那么,劳动与资本的相对价格已经从2002年的5.4:1上升至2012年的17.3:1。在这种情况下,理性的农民会对要素相对价格变化做出反应,以便利用市场所提供的机会。他们会依据要素价格变化方向,相应地调整粮食生产中要素投入的比例,用资本投入品替代劳动投入。以三种粮食为例,资本投入(平均每亩物质与服务费用)不断上升,劳动投入(每亩用工数量)则呈现不断减少趋势,见表2。要素投入比例从2001年的13元工日增加到2012年的62元工日。粮食生产已经实现从依靠传统的投入方式向依靠现代的资本投入方式转变,粮食生产的资本密集化程度得到极大提高。

表2 三种粮食每亩资本投入和劳动投入

资料来源:《全国农产品成本收益资料汇编》,历年。

另一方面,农业劳动力短缺不仅诱致了粮食生产方式的转变,而且诱致新的经营方式替代旧的经营方式。改革开放初期,农村经济体制完成了从人民公社制度向家庭联产承包责任制的改革,土地被按照农户家庭人口和劳动力数量承包给农户自主经营。这一制度变迁被认为调动了农民生产的积极性,是早期农业增长的主要动力。然而,随着时间的推移,这一制度也逐渐暴露出自身的一些问题。由于土地承包与家庭人口数量挂钩,当人口增加时,土地面临不断调整的风险,导致农户经营规模过小,耕地细碎化程度严重。这种超小的农户规模几乎无法使粮食种植业向农民提供能与非农部门相媲美的就业收入。当大量劳动力离开农业,甚至家庭整体彻底脱离农村时,土地流转的供给逐渐增加,这给一些仍停留在农业部门就业的农户提供了扩大粮食经营规模的机会,他们依靠适度规模经营就有可能获得与非农就业相当的收入。对潜在利益的需求,有力地诱导了粮食经营方式的创新。经过长期摸索和实践,粮食主产区已经发展出土地集中、合作经营和统一服务等多种形式的适度规模经营类型,涌现了专业大户、家庭农场和合作组织等多种新型粮食经营主体,继续推动着粮食生产增长。

三、实证分析

(一)模型设定与变量数据来源。

为评估农业劳动力短缺对粮食生产的影响,在借鉴前人研究的基础上[9],本文设定以下计量经济学模型:

(1)

模型(1)将影响粮食产出的因素区分为土地、劳动和资本。其中,因变量选择粮食产量,自变量选择粮食播种面积、第一产业年末从业人员数和农业机械总动力(上述数据均来自粮食主产区各省统计年鉴)。研究选取的时期是2000年至2012年,共计13年。因而,本文实际上使用的是一份面板数据。

(二)估计结果与分析。

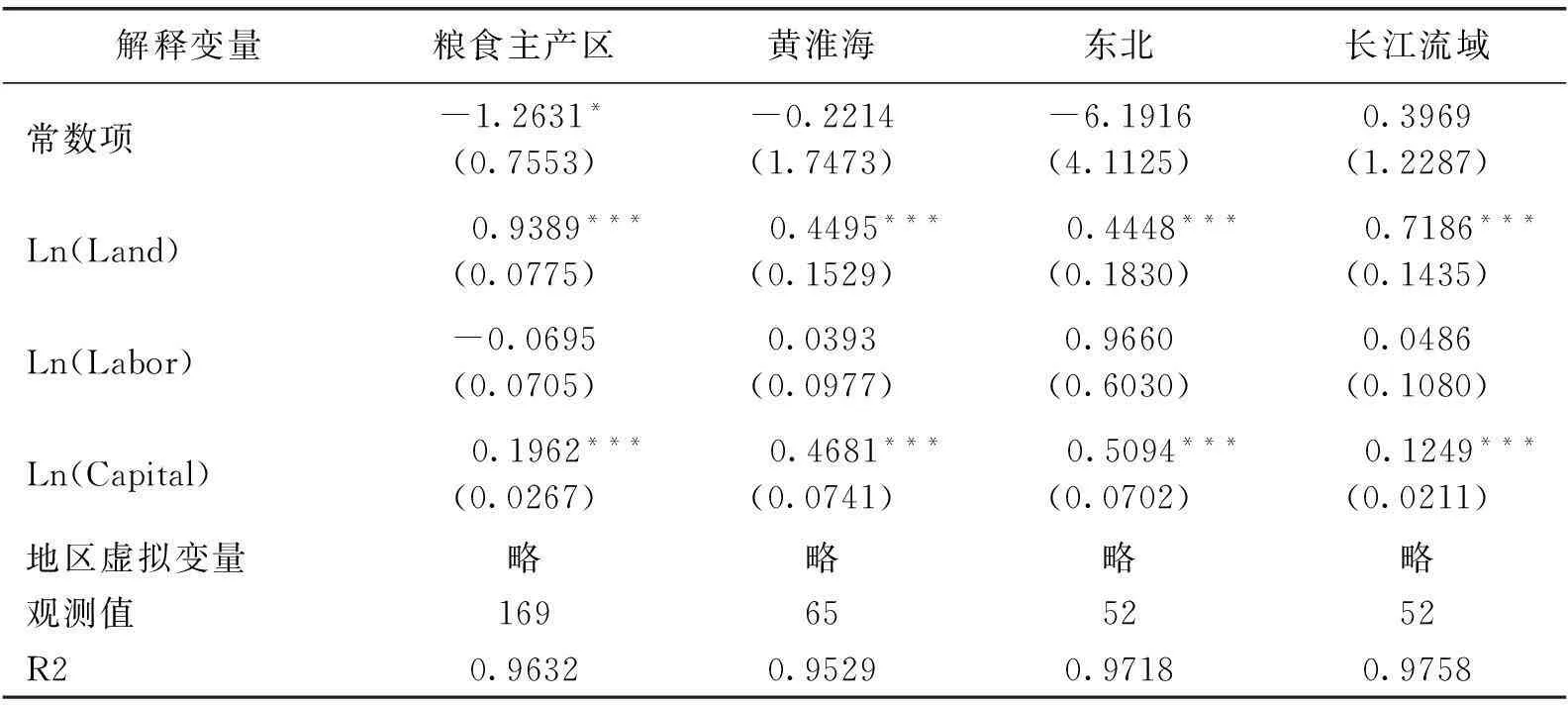

本文参考林毅夫(1992)和王跃梅(2013),对模型(1)采用固定效应面板技术进行回归,估计结果见表3。

表3 我国粮食主产区粮食产出函数估计结果

注:括号内是标准误,*、**和***分别表示在10%、5%和1%水平下显著。

在表3中,为了分辨不同的粮食主产区情况,本文除了对主产区13个省的总体进行回归,还对其中的东北(含黑龙江、吉林、内蒙古、辽宁)产区、黄淮海(含河南、山东、江苏、河北、安徽)产区和长江流域(含四川、湖南、湖北、江西)产区分别进行回归。从四个方程回归结果看,R2均在0.95以上,反映模型拟合效果较好。土地(Land)和资本(Capital)这两个变量高度显著,土地的系数估计值大于资本的估计值。这说明,短期内粮食播种面积是影响粮食产量的最重要因素,其次是农业机械化水平。在四个回归结果中,劳动变量(Labor)均不显著。这说明,目前在粮食主产区农业劳动力变化并不是影响粮食产量的主要因素,也就是说,农业劳动力短缺,对粮食生产没有产生显著的消极影响。

四、研究结论与政策建议

农业劳动力短缺,是工业革命以来发达国家经济发展的一般规律。当一国经济发展速度处于较快阶段时,农业劳动力下降速度往往也较快。农业劳动力短缺对粮食生产是一把“双刃剑”:一方面,它容易导致土地粗放经营,复种指数下降和耕地撂荒等问题;另一方面,它诱使资本等投入品替代劳动和新的经营方式代替旧的经营方式。实证分析结果表明,农业劳动力短缺并没有导致粮食产量减少,这可能是因为劳动力短缺对粮食生产的积极影响中和了其消极影响。

粮食生产增长本质是一个动态的技术创新和制度创新过程。农业劳动力短缺和劳动力价格上升,诱致资本投入品替代劳动和新的经营方式替代旧的经营方式。如果能够顺应要素动态替代和经营方式创新这一世界农业发展规律,从依靠增加劳动投入转向依靠提高劳动生产率,那么,现阶段劳动力短缺对粮食生产的影响不一定是不利的,相反,这恰恰是加快转变农业发展方式的契机。

当然,上述过程不可能一蹴而就。政府需要协同农户、工业部门和科研机构不断促进要素替代,创新经营方式;要重视节省劳动力投入的农业适用技术创新和推广,比如插秧技术、小型农业机械等;加快培育专业大户、家庭农场等新型主体;除了推进土地流转、追求土地规模经济以外,在农机作业、农业植保、农资购买等服务领域,开展代耕和农田托管,这也是获取粮食生产规模经济的一个重要途径。

为缓解农业劳动力短缺,宏观层面要继续发挥粮食生产的地区比较优势,享受专业化分工带来的节约劳动力好处;微观层面要重视农村缺乏劳动力的老弱病残家庭种田问题,政府要对这部分弱势群体给予帮助,通过培植本地农村劳动力市场,组织留守劳动力成立农业服务组织,就近开展种植、管理和收获等服务。

参考文献:

[1]朱启臻,李洁.农村劳动力流失与新农村建设[J].调研世界,2007(10):22-25.

[2]李旻,赵连阁.农业劳动力“老龄化”现象及其对农业生产的影响——基于辽宁省的实证分析[J].农业经济问题,2009(10):12-18.

[3]何小勤.农业劳动力老龄化研究——基于浙江省农村的调查[J].人口与经济,2013(2):69-77.

[4]胡雪枝,钟甫宁.农村人口老龄化对粮食生产的影响——基于农村固定观察点数据的分析[J].中国农村经济,2012(7):29-39.

[5]林本喜,邓衡山.农业劳动力老龄化对土地利用效率影响的实证分析——基于浙江省农村固定观察点数据[J].中国农村经济,2012(4):15-25.

[6]杨俊,杨钢桥,胡贤辉.农业劳动力年龄对农户耕地利用效率的影响——来自不同经济发展水平地区的实证[J].资源科学,2011(9):1691-1698.

[7]范东君,朱有志.产业报酬差异、农业劳动力流动与粮食生产[J].贵州财经学院学报,2012(1):6-11.

[8]匡远配.农村劳动力流动影响粮食安全的新解释[J].人口与经济,2010(5):1-7.

[9]王跃梅,姚先国,周明海.农村劳动力外流、区域差异与粮食生产[J].管理世界,2013(11):67-76.

责任编辑:孙义清

“现当代学人研究”征稿启事

本栏目以20世纪人文科学著名学者为研究对象,对他们的学术成就、学术道路、治学方法等进行回顾与总结,但求客观、公正、严谨。来稿既可是一组文章,对研究对象作较为全面的评述,也可是单篇文章,对研究对象作重点评析。文章篇幅请控制在10 000字以内,符合《中国学术期刊(光盘版)》编排规范,并提供打印件及电子文档(E-mail:hysyqhy@163.com)。

本刊编辑部

The Effects of the Shortage of Agricultural Labor Force on Grain Production—An Empirical Analysis based on 13 Major Grain Producing Areas

ZHANG Xu-qing

(School of Economics and Management,Huaiyin Normal University,Huaian, Jiangsu 223001,China)

Abstract:Since the new century, the number and proportion of agricultural labor force in major grain producing areas steady declined, the price of labor continually rose, and structural shortage emerged. The three reasons for the shortage of agricultural labor force were that labor demand in the non-agricultural sectors increased significantly, labor supply of agricultural families reduced, and labor demand in agricultural production decreased. The shortage of agricultural labor force, for grain production, is a double-edged sword. On the one hand, it is easy to cause the land extensive management, the multiple cropping index decline and farmland abandoned。On the other hand, it induces capital inputs to substitute labor and new type of operation to replace old type of operation, which is an opportunity to accelerate the transformation of the mode of agricultural development. The econometric results based on the overall and sub regions of grain production show that the shortage of agricultural labor force has no significant negative impact on grain production.

Key words:agricultural labor force;grain production;factor substitution;innovative management style

作者简介:张旭青(1979-),讲师,博士,主要从事农业经济学研究。

基金项目:2014年度江苏高校哲学社会科学研究项目“劳动力结构性短缺对江苏农业生产发展的影响与对策研究”(2014SJB664);教育部人文社会科学研究青年基金“顾客参与、团队学习和技术创新绩效:一项基于制造企业的实证研究”(12YJC630299)。

中图分类号:F304.6

文献标识码:A

文章编号:1007-8444(2016)01-0134-05

收稿日期:2015-12-01