罗尔斯差别原则的推导与质疑

2016-03-14李石

李石

[摘要] 在罗尔斯的正义理论中,差别原则是最富创见也是争议最大、最受质疑的政治主张。罗尔斯差别原则的首要问题在于:站在原初状态下的定约者,并不必然像罗尔斯所论证的那样遵循最大最小原则进行选择。借用当代实验经济学关于人们在原初状态下选择分配原则的研究,可以为罗尔斯不能从“原初状态”中推导出差别原则提供一个论证。

[关键词] 差别原则 最大最小原则 罗尔斯 正义

[中图分类号] B82-09 [文献标识码]A [文章编号]1007-1539(2015)04-0077-06

在罗尔斯的正义理论中,差别原则是最富创见也是争议最大、最受质疑的政治主张。罗尔斯正义原则的表述是:“第一个原则:每个人对与其他人所拥有的最广泛的基本自由体系相容的类似自由体系都应有一种平等的权利。第二个原则:社会的和经济的不平等应这样安排,使它们①被合理地期望适合于每一个人的利益;并且依系于地位和职务向所有人开放。”当代学者对于第一条正义原则的争论主要集中在罗尔斯所列出的“基本自由”项上,亦即争论哪些自由应被看做是“基本自由”。另一方面,对于差别原则(正义原则第二条的第一部分),大部分自由主义思想家(尤其是自由主义右派)都不能接受。下面我们先来看看罗尔斯是如何推导出差别原则的。

一、设定原初状态

罗尔斯认为正义的主要问题是社会的基本结构,而正义的原则就是一个社会分配权利与义务、利益与负担的根本原则。对于正义原则的推导,罗尔斯借鉴了传统的契约论模型。他认为,适用于社会基本结构的正义原则是人们之间的原初契约,“这些原则是那些想促进他们自己的利益的自由和有理性的人们将在一种平等的最初状态中接受的.以此来确定他们联合的基本条件。这些原则将调节所有进一步的契约,指定各种可行的社会合作和政府形式”。罗尔斯将传统契约论的论证结构做了进一步抽象,试图以纯粹程序正义的方式推导出正义的原则。

所谓纯粹的程序正义.是指不存在判断结果是否正当的独立标准,只存在一种正确的或公平的程序,这种程序若被切实地执行,其结果也必然是正确的或公平的(不论其结果是什么)。罗尔斯试图将正义原则的推导建构成一种纯粹程序正义,而这一程序就是“原初状态”。用罗尔斯的话来说:“原初状态的观念旨在建立一种公平的程序,以使任何被一致同意的原则都将是正义的。”“原初状态”是从传统社会契约论中的自然状态抽象而来,在罗尔斯的正义理论中,这一概念又被“无知之幕”所规定。罗尔斯认为,“必须以某种方法排除使人们陷入争论的各种偶然因素的影响,引导人们利用社会和自然环境以适于他们自己的利益”,而用以排除各种偶然因素的工具就是“无知之幕”。

在“无知之幕”的规定下,处在原初状态下的人们不知道下述信息:第一,没有人知道自己的社会地位、阶级出身、天生资质、自然能力的程度、理智和力量的情况;第二,人们也不知道自己的菩观念、合理的生活计划,甚至不知道自己的心理特征:如讨厌冒险、乐观或悲观;第三,人们不知道他们所在社会的经济或政治状况,以及它能达到的文明和文化水平;第四,人们也没有任何关于他们属于什么世代的信息。在“无知之幕”后面的订约各方只能知道有关人类的一般事实:他们理解政治事务和经济理论原则,知道社会组织的基础和人的心理学法则。

罗尔斯还对原初状态中订约各方的理性做出规定。罗尔斯认为处在原初状态中的人们是有理性的(rational).此处的理性是指在选择原则时每个人都尽可能好地推进自己的利益,也就是“自我利益最大化”。但是处在“无知之幕”后面的人们并不知道自己的“利益”所在。因为他们不知道自己的“生活计划”是什么:是追求财富的积累、权力的增长、艺术品的创造.还是情愿有更多闲暇的时光呢?由于不知道自己生活计划的细节,每个订约者无法通过理性的计算来增进自己的利益。为了解决这一难题,罗尔斯引入了“基本善”的概念。罗尔斯将“基本善”定义为:“一个理性的人无论他想要别的什么都需要的东西。”也就是任何人实现自己的人生理想都需要的一些必要条件。这样的“基本善”包括:较好的智力、权利、财富和机会等。其中“较好的智力”是自然的基本善,而其余的则是社会的基本善。在此设定之下,处在无知之幕后面的订约者们,虽然不知道自己具体的生活计划是什么,但必然会想要尽量大地增进自己的社会基本善。于是,罗尔斯得到关于订约者之理性的具体设定:“他们将喜欢较多的而非较少的基本社会善。”

罗尔斯对订约者之理性的第二个设定是:订约者不受嫉妒之累。罗尔斯认为应该按照这样的规定来建立正义观:“人们在原则的选择中设想他们有自己的、足以自为的生活计划。他们对自己的价值有一种牢固的自信,以致不想放弃他们的任何目的,即使以别人只有较少的实现他们目的的手段为条件。”罗尔斯将排除了嫉妒心的理性称为“相互冷淡”的理性:“各方既不想赠送利益也不想损害他人.他们不受爱或夙愿的推动。他们也不寻求相互亲密,既不嫉妒也不虚荣。他们努力为自己寻求一种尽可能高的绝对得分,而并不去希望他们的对手的一个高或低的得分,也不寻求最大限度地增加自己的成功和别人的成功之间的差距。”

最后,罗尔斯设定“订约各方被假定拥有一种建立正义感的能力,并且这一事实在他们中间是一公开的知识”。罗尔斯提出这一设定,是为了保证人们对于所订立的原则的严格服从。订约各方所拥有的正义感意味着:“一旦原则被接受,各方就能相互信任地遵循它。”罗尔斯强调正义感是一种纯粹形式的设定,并没有规定人们要选择哪一种正义观,它的作用是使得人们在订约时不会签订一种他们预计很难遵循的正义原则。由此,“无知之幕”、“相互冷淡的理性”和“正义感”的设定构成了生成正义原则的完整程序

原初状态。下面,我们来看一看从这一程序中是如何产生出差别原则的。

二、差别原则的推导

罗尔斯认为,人们对于正义原则的选择必然是从平等分配的原则开始的。因为处在原初状态下的任何订约者都无法专为自己赢得利益,而且人们也没有理由让任何人接受不利于他的条件。所以平均分配就成了正义的第一个原则。这里的平均分配既包括机会的平等,也包括收入和财富的平等。然而,如果社会中有某种不平等能够使得所有人的状况都比最初的平均状况要好,那么人们没有理由不接受这样的不平等。罗尔斯认为,处在“原初状态”、具有“相互冷淡”的理性的人们,会将平均分配的直接得益作为将来更大回报的投资。也就是说,远见卓识的订约者将放弃眼前的平均分配,而接受某些经济和社会的不平等安排。因为这些不平等作为一种有效的刺激,能够引发更有成效的努力,而这些努力又将使所有人获得更大的利益。于是,最初的平均分配的正义原则就演变为:平等地分配所有社会基本善,除非一种不平等的分配将有利于每一个人。这一原则确实很有说服力:如果人们并不抱嫉妒之心的话,为什么不选择一种能够使大家的境况都改善的分配呢,即使这种分配不是严格平均的?

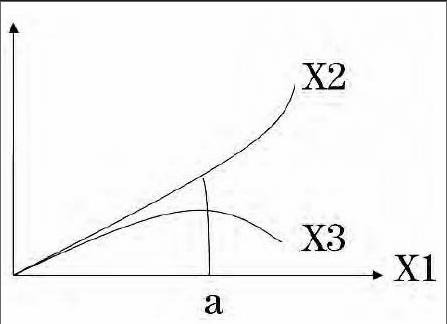

在进一步的论述中,罗尔斯讨论了社会与经济不平等的限度。总的来说,社会与经济的不平等安排要以“最不利者利益最大化”为限。罗尔斯区分了完全正义(a perfectly just scheme)与充分正义(jusl throughout)。完全正义的情况是:对状况较好的人的任何改变都不可能再增进状况最差的人的利益。也就是说,当一个社会达到完全正义时,最不利者的利益达到最大化。充分正义的情况是:任何状况较好的人的利益的增加都将促进最小受惠者的利益。也就是说,在充分正义的社会中不平等安排促进了社会中每一个人的利益,但还未使最不利者的利益最大化,还未达到最好的社会安排。完全正义与充分正义的情况可以从下面的图中得到解释:

图中Xl、X2、X3分别代表了社会中的三个阶层的人,设X1是最有利者.X3是最不利者,X2为居间者。设Xl的期望是沿水平轴画出的,X2与X3的期望是沿垂直轴画出的,我们可以看到在图中a点,X3达到最大者,也就是社会中的最不利者的利益得到最大化,因此这一点就是社会达到完全正义的情况;而在此之前的各点,当Xl的值增大时.X2和X3的值都相应增大,是社会充分正义、但还未达到完全正义的情况。因此,正义原则所允许的社会和经济的不平等安排就只能以a点为限,超过a点,社会中最有利者X1的获利就是不正义的了。因为在X1获利的同时.X2或X3的利益在减少。此时,社会中最有利者的获利是以牺牲较少获利者的利益为代价的。

同时,此图还向我们展示了被罗尔斯称为“链式联系”的概念:“如果一种利益提高了最底层人们的期望,它也就提高了其间所有各层次人们的期望。”在图中a点的左面的区域就体现了这种“链式联系”,因为在这一区域中.X3曲线升高的任何一点.X2和X1曲线都在升高。而a点右边的区域则不再存在Xl、X2、X3之间的链式联系。在链式联系存在的情况下,正义原则的表述就可以从“平等地分配所有社会基本善,除非一种不平等的分配将有利于每一个人”转变为“平等地分配所有社会基本菩,除非一种不平等的分配将使社会中最不利者的利益最大化”,而这正是罗尔斯深入讨论的“最大最小原则”(ma ximin rule)。

罗尔斯借助“最大最小原则”对差别原则进行了微观推导。所谓“最大最小原则”是指:按选择对象可能产生的最坏结果来排列选择对象的次序,然后采用最坏结果优于其他选项的最坏结果的选择对象。我们可以用下述表格来帮助理解“最大最小原则”。如果我们假设在即将形成的社会中会有最有利者、最不利者和居间者三个阶层,而订约者可以有Dl、D2、D3三种选择.三个阶层的人在三种选择中的获利情况如下表所示,其中数字代表获利的绝对量,数字越大获利越多:

罗尔斯认为,由于不知道在即将形成的社会中自己会处在哪一个阶层,原初状态中的订约者会根据“最大最小原则”选择D2。因为在D2这一选择中,社会中最不利者的获利最大。我们可以仔细分析一下这三组选择所代表的意义。Dl代表的是一种平均分配,社会中所有人的获利都是同等的。如前所述,在罗尔斯看来这并不是一种最好的分配。在D2中,所有人的获利都要大于其在Dl中的获利.因此.D2是优于Dl的分配。在D3中,社会中较有利的两个阶层的获利都要大于他们在D2中的获利,但同时社会中最不利阶层的获利则少于其在D1和D2中的获利,因此这也不是一种好的分配。总之,在罗尔斯看来,在原初状态下人们会根据“最大最小原则”做出自己的选择,所以一定会选择一个能使“最不利者利益最大化”的正义原则,而这正是差别原则。

“最大最小原则”是一种不确定状态下的选择规则,这一规则的应用并不是无条件的。罗尔斯借鉴威廉·费伦尔等人的研究总结出了使这一规则成为合理的选择规则的三个条件。第一,不知道与可能性相关的信息。第二,选择者有这样的善观念:为进一步的利益利用一个机会是不值得的,特别是在他有可能造成重大损失的时候。第三,“被拒绝的选项有一种个人几乎不可能接受的结果”。举一个极端的例子:一个人如果选择抢劫银行,他有1%的可能成为亿万富翁,也有99%的可能被投入监狱,而后一种结果是绝大部分人都无法接受的。

罗尔斯认为,原初状态具有合理应用“最大最小原则”的三个条件。首先,处在“无知之幕”后面的订约者不知道任何关于可能性的信息。也就是说.人们无法知道在即将形成的社会中,自己会处于哪一个阶层,因此会倾向于平衡各个阶层的利益。其次,罗尔斯认为.处在原初状态下的人也不愿为了更大的利益而危及正义原则所保证的“令人满意的最小值”。罗尔斯对此的论证并不清晰,我将在下文中具体讨论这一问题。最后,罗尔斯以功利主义原则为例,说明除差别原则而外的其他分配原则,有可能导致订约者无法接受的结果。例如奴隶制、农奴制,或者为了更大的利益而侵犯个人自由的情况。基于这三方面的论述,罗尔斯认为处在原初状态的订约者定会遵循“最大最小原则”,而选择“最不利者利益最大化”的分配原则,即差别原则。至此,罗尔斯完成了对“差别原则”宏观和微观两方面的论证。

三、对差别原则的质疑

西方学界和中国学界对于罗尔斯的差别原则及其推导都有许多质疑。我将重点讨论下述质疑:在“原初状态”下,人们是否真的会遵循“最大最小原则”来进行选择,有没有其他的选择方案。

如上所述,罗尔斯所设定的原初状态是一种不确定的状态,也就是说选择者不清楚自己在其选择结果中将处于什么位置,或者说处于某一位置的概率有多大。不确定状态下的选择问题是逻辑学、心理学、经济学以及政治哲学共同关心的问题。从20世纪40年代到20世纪50年代,大部分学者同罗尔斯一样,热衷于应用“最大最小原则”处理不确定状态下的选择问题。但在20世纪50年代之后,人们逐渐发现“最大最小原则”很可能使人们得出荒谬的选择结果。于是,人们开始转向应用贝叶斯学派提出的期望效用最大化(expect ed - utilitymaxlmlzation)原则来处理不确定状态下的选择问题。约翰·豪尔绍尼(John C.Harsanyi)是倡导期望效用最大化的学者.他在对罗尔斯的批评中指出:“如果你认真对待最大最小原则,那你甚至不能横穿马路(你终究有可能被车撞倒);你无法开车通过大桥(桥毕竟有可能坍塌);你永远也不会结婚(婚姻有可能演变成一场灾难)……”豪尔绍尼还进一步指出,原初状态下的人们会假设自己落入每个阶层的概率是相等的.这被称作“等概率”假设。在“等概率”的前提下,选择者的期望效用最大化就演变为平均效用最大化.这被豪尔绍尼称作“平均效用原则”( Principle of Average Utility)。也就是说,豪尔绍尼认为,在原初状态下,订约者会采用“平均效用原则”来选择分配方案,而不是遵循“最大最小原则”。如果我们应用豪尔绍尼的“平均效用原则”来分析上表中的三种分配方案,我们就会选择D3而不是D2。因为D3的平均效用比D2要大。

“平均效用原则”中最有争议的问题就是关于“等概率”的假设。这里我们应注意,豪尔绍尼提出的“等概率”假设是一种“主观概率”。所谓“主观概率”,指的是选择者自己认为自己落入某一社会阶层的概率。这与选择者实际落入某一社会阶层的概率(客观概率)是不同的。由于原初状态的设定关注的是选择者的主观决定,所以在原初状态语境下所讨论的概率皆为“主观概率”。罗尔斯在《正义论》中明确反对任何关于概率的假设。罗尔斯认为,“如果或然性的判断要成为合理决定的根据,他们必须有一客观的基础,即一种涉及对特别事实的知识(或合理的信仰)的基础”。实际上,罗尔斯认为,“除非人们实际地同意一种包含着真实的冒险的正义观”.否则我们没有理由做出“等概率”的假设。从罗尔斯对“平均效用原则”的批评中我们看到:一方面,罗尔斯反对任何对于主观概率的假设(例如,认为自己在订约形成后的社会中处于优势地位的概率较高,或处于弱势地位的概率较高,等等).认为任何对或然性的假设都依赖于某种特殊的信息(例如:订约者喜爱冒险的心理特质);另一方面,罗尔斯也反对单纯根据拉普拉斯非充足理由律来推断或然性(拉普拉斯非充足理由律恰巧会得到“等概率”的假设)。罗尔斯认为,我们应该“假定各方不考虑仅仅根据这一原则(指拉普拉斯非充足理由率)达到的可能性”,而对于这一假定罗尔斯给出的理由是:我们比起为自己冒险来,更不愿为我们的后代冒险。罗尔斯所表达的上述两个观点之间存在着矛盾:首先,如果我们赞同罗尔斯不对订约者进行任何主观概率的假设,那么我们就必然依赖拉普拉斯非充足理由率,得出“等概率”的假设,而这与罗尔斯的第二个观点相悖;其次,如果我们赞同罗尔斯不单纯依赖拉普拉斯非充足理由率来推断或然性,那我们就必然依据某一特殊的知识(例如,罗尔斯所说的订约者不愿冒险的倾向).而这又与其第一个观点相矛盾。由此看来,罗尔斯并没有很好的理由来拒绝“等概率”的假设。

另一方面,豪尔绍尼却为“等概率”的假设给出了很好的理由。豪尔绍尼认为“等概率”的假设可以被订约者之间“相互冷淡”的原则所证明:正是由于订约者并不特别关心某个人或某个阶层的利益,所以才会平等看待每一个阶层的利益,得出“等概率”的主观假设。豪尔绍尼进一步认为,“等概率”的假设还符合“在做出基本的价值判断时,给予每一个人的利益以同等的优先性”的道德原则。这条原则的实质即是康德所说的“将每一个人当作目的而非手段”的道德律令。因此,除非订约者应用“等概率”的主观假设,任何其他的或然性假设都是将概率高的阶层的利益置于概率低的阶层的利益之上(按此说法,罗尔斯实际上是优先考虑了社会中最不利者的利益)。至于罗尔斯所设想的完全不考虑任何或然性的情况,则是无法实现的。即使罗尔斯自己也没有做到完全不做或然性的假设:罗尔斯所描述的原初状态下总是应用“最大最小原则”的订约者,必然是设定自己成为社会中最不利者概率最大的订约者。

从以上论述中我们看到,订约者在原初状态并非必然会应用“最大最小原则”来选择分配方案。罗尔斯的设定隐含着对订约者的某种特殊规定;实际上,在讨论合理应用“最大最小原则”的第二个特征时,罗尔斯明确指出选择者有这样的善观念:为进一步的利益利用一个机会是不值得的,特别是在他有可能造成重大损失的时候,这是一种典型的“保守观念”。罗尔斯的这一假定与他对“无知之幕”的设定是矛盾的。因为在“无知之幕”的设定中,罗尔斯假定:订约者不知道自己的善观念、合理的生活计划,甚至不知道自己的心理特征:如讨厌冒险、乐观或悲观。而实际上,罗尔斯的订约者必然是讨厌冒险的一群人。

通过以上讨论,我们看到罗尔斯应用的“最大最小原则”并非是订约者在“无知之幕”后的唯一选择。实际上,对于原初状态下的订约者来说,因其主观概率假设不同,其选择的原则可能是多种多样的。1962年,英国经济学家鲍尔丁(Boulding)结合“最大最小原则”和“平均效用原则”,提出了“在确保底线收入的前提下最大化社会平均效用”的选择规则。这一原则被称作“底线优先原则”。鲍尔丁认为,在不确定的状况下,选择者实际上会选择“最大最小原则”与“平均效用原则”的折中方案。

值得注意的是,对于“无知之幕”后的选择及其原则,我们并非只能做纸上谈兵的思想试验。20世纪80年代以来的实验经济学对于原初状态下人们会遵循什么原则来进行选择做了许多有意义的实验。诺曼·福诺里奇( Norman Frohlich)和乔·奥本海默(Joc A.Oppenheimer)两位政治经济学家在20世纪80年代和20世纪90年代做了一系列的分配正义实证研究。他们想要在实验室里检验人们是否遵循罗尔斯提出的“差异原则”。福诺里奇和奥本海默模拟了罗尔斯的“原初状态”,人们在不知道自己未来的境况的情况下对不同的分配方案进行选择,这些不同的分配方案体现了平均分配、差异原则、平均效用原则以及底线优先原则四种不同的分配原则。被试者被分为5个小组,每个小组的成员可以经过协商进行选择,如果达不成一致意见,就通过投票选出分配方案。实验显示,参加实验的145个被试中,没有一组人同意“差异原则”。甚至有大约一半的被试在问卷中把“差异原则”列为最差选项,这和罗尔斯的结论大相径庭。另外,在实验中有86%的被试选择了“底线优先主义”的分配原则。其他的研究者,例如奥尔森( Oleson)在澳大利亚、加拿大、波兰、日本和美国,重复了福诺里奇和奥本海默的实验,发现了极其相似的结果。中国的实验经济学家也做了相应的实验。丁建峰在《无知之幕下的社会福利判断——实验经济学的研究》一文中介绍了他所做的实验。试验情况显示,相比于其他三种原则,底线优先原则是被选最多的项。这一结果再次印证了福诺里奇和奥本海默实验的结论:在“原初状态”下人们的选择大多是“最大最小原则”与“最大化平均效用原则”的折中方案。

综上所述,罗尔斯第二条正义原则的第一部分

差别原则,其论证依赖于订约者在原初状态下对“最大最小原则”的应用。然而,理论和实验两方面的证据都向我们表明,原初状态下订约者并不必然遵循“最大最小原则”来选择分配方案。只有在设定订约者具有“保守”或“讨厌冒险”的心理特质的条件下,订约者才会遵循最大最小原则,而这一设定又必然与罗尔斯对“原初状态”和“无知之幕”的设定相矛盾。因此,在差别原则的推导上,罗尔斯除非陷入自相矛盾的境地,否则就无法得出“社会和经济的不平等安排应使得社会中的最不利者利益最大化”的正义原则。