环境激素与肥胖

2016-03-11刘安立

刘安立

低剂量环境化学物质会引起动物增重。同样的现象是否发生于人体?要回答这个问题颇难。

2005年,美国华盛顿州州立大学科学家麦克·斯金勒的团队发布了一个令人不安的观察结果:暴露于一种高剂量常用杀虫剂中的怀孕母鼠,所生雄鼠成年后的精子计数低。如果这些雄鼠让母鼠成功受孕,后者所生雄鼠成年后的精子计数也低,而且配子存活率低。经过多代,正如斯金勒团队在4年中对实验鼠持续观察到的情况那样,同样的问题一直存在。这理所当然引起了这个团队的密切关注,他们试图弄清这个问题背后的机制。现在,他们终于有了答案:这个种系的DNA甲基化变异模式,是罪魁祸首。

塑料极其原料是一种主要污染源

为了查明环境化学物质是否可能产生相同的效果,斯金勒团队筛查了一系列潜在的有毒化学物质:喷气燃料、塑料成分和更多的杀虫剂。不出所料,受其影响,动物所生后代也出现了生殖问题,而且这些问题代代相传。科学家们还发现另一个基因型——肥胖持续出现。在实验中,当斯金勒给雌鼠注射双酚A和肽酸脂的一种混合物后,他首次发现老鼠变胖。双酚A和肽酸脂都用于制造塑料产品。与科学家当初使用的杀虫剂一样,这两种物质也是已知的内分泌干扰物。暴露在同样的化学物质当中,这些实验鼠的第2代虽然体重正常,但出现了其他多种异常。第3代老鼠中,则有大约10%发生肥胖。

这些结果无疑是有趣的,但在斯金勒看来,它们还不算特别惊人——直到他的团队对DDT进行检测。作为一种曾经广泛使用的杀虫剂,DDT于20世纪70年代在美国被禁,原因是它对鸟类数量有明显影响,以及它对人体健康的可能危害。同样,一旦其母亲或祖母暴露于DDT中,老鼠体形就出现异常。到了第3代,无论雌鼠还是雄鼠,都有半数出现肥胖。这当然是一个很惊人、很值得关注的事情。

很自然地,斯金勒转为思考过去几十年中美国成年人肥胖率急剧增加的原因。目前,超过1/3的美国成年人过度肥胖。斯金勒猜测,这有可能是由于20世纪50年代的美国孕妇都接触过DDT。但他指出,他的这一想法纯属猜测,并且没有直接证据表明暴露在杀虫剂当中的祖先会导致未来数代人肥胖。尽管如此,环境化学物质是肥胖成因之一这个观点的认可度正在提升。过去十年来,科学家辨别了数十种能造成动物肥胖或细胞代谢紊乱的化学物质。对人体的观测性研究也暗示,环境化学物质与更高的身体质量指数之间有关联。科学家指出,这并不会贬低饮食和锻炼在控制体重方面的重要性,饮食不当和缺乏锻炼依然是导致肥胖的最主要因素。不过,科学家越来越意识到,环境化学物质的确可能是造成肥胖现象普遍的又一个重要因素,而且迄今为止我们对这个因素的认识仍然不足。

肥胖激素

21世纪前几年,美国加州大学科学家布鲁斯·布伦堡在日本参加一次会议时,听到其他与会者介绍一种用于船用漆、旨在阻止微生物在船壳上生长的化学物质——三丁基锡。布伦堡致力于研究内分泌干扰物,他的团队当时正在调查包括三丁基锡在内的某些化学物质是否会激活一种细胞核激素受体——类固醇和外源性受体。与其他物质一起,这种受体在药物代谢中很重要。在会上,那位介绍者描述了三丁基锡可能会怎样导致鱼类性反转。布伦堡由此产生了一种疑惑:三丁基锡究竟在干什么?

回国后,布伦堡要求其团队测试三丁基锡在试管内对所有核激素受体的影响。他们发现,三丁基锡激活了一种脂肪酸受体——PPARγ,而这个受体是脂肪细胞发育的主调节器。科学家们进一步证明:在试管中,三丁基锡能刺激脂肪细胞前体分化成脂肪细胞;接触三丁基锡的活蛙,在其性腺周围出现脂肪堆积;接触三丁基锡的雌鼠,成年后其子宫中有更多脂肪储存;这些动物的多代后代,也容易产生更多脂肪细胞。

2006年,布伦堡和他在加州大学的一名同事为与肥胖有关的环境化学物质创造了一个新的术语——肥胖激素(也称环境激素)。尽管布伦堡不是肥胖激素的第一个研究者,这个术语却定义了一个新浮现的调查方向,而这个方向对严格限制热量来减肥的教条提出了质疑。

环境激素这个术语一经提出,就毫不奇怪地引起人们关注。在这些与肥胖相关的环境因子被提出以前,包括科学家在内的大多数人都相信,肥胖源于一种能量失衡:吃得过多,或消耗太少。但事实上,尽管人人都相信食物和锻炼对控制体重来说非常重要,它们却并非是影响体重的全部因素。现在,越来越多的科学家确信接触(或暴露于)化学物质——尤其是接触干扰激素通道的化学物质——会使现代人易于出现肥胖。当然,肥胖成因离不开生活方式。

作用原理

在布伦堡团队发布他们对三丁基锡激活PPARγ受体的初始研究结果后不久,美国芝加哥大学内分泌学家洛柏·萨基斯开始了一项对代谢疾病的研究。他想:环境激素是否也通过其他激素通道起作用?特别是,生理学家长期以来知道的一点是:过多的皮质醇(回应压力的一种糖皮质激素)会引起库欣综合征,而库欣综合征可涉及糖尿病和肥胖。那么,环境内分泌干扰物是否也可通过糖皮质激素信号,引起肥胖和代谢问题呢?

为回答这个问题,萨基斯及其同事决定筛查在脂肪细胞培养体中可能干扰糖皮质激素信号的化合物。结果,他们发现了4种这样的化合物:双酚A、肽酸二环己酯(一种塑化剂)及两种杀虫剂——异狄氏剂和对甲抑菌灵。其中每种化合物都激活糖皮质激素受体,并且促进脂肪细胞分化和脂质堆积。萨基斯团队意识到自己取得了一个重要发现,但问题是:这一发现背后的分子机制是什么呢?

考虑到萨基斯对代谢研究的兴趣,以及糖皮质激素干扰葡萄糖调节通道的已知能力,该团队首先调查的是胰岛素信号。进一步实验发现,通过抑制一种胰岛素信号级联放大,对甲抑菌灵使得正常的胰岛素信号失灵,这导致细胞变得能耐受激素。这一特定缺陷告诉萨基斯团队:它不是一种明显毒性,而是一种对细胞信号的特定破坏。2015年初,萨基斯团队证明了被喂食对甲抑菌灵的实验鼠会变得能耐受胰岛素,并且变得肥胖。

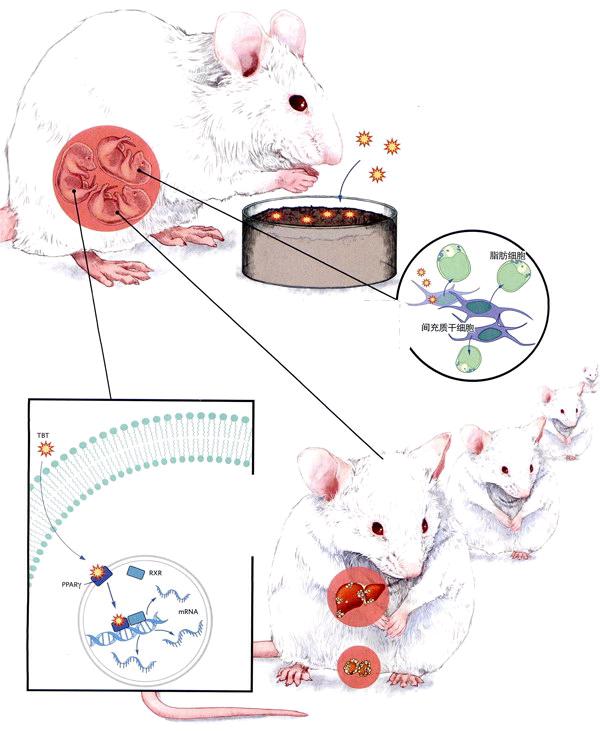

与此同时,布伦堡等人继续研究这个课题:环境激素对内分泌信号的干扰,是怎样促进脂肪储存、脂肪细胞产生和整体代谢紊乱的?例如,布伦堡团队已经证明,对在子宫中接触三丁基锡的实验鼠来说,相对于未经三丁基锡处理过的实验鼠而言,前者的骨髓和脂肪细胞派生的间充质干细胞变成脂肪细胞(而不是变成骨骼、软骨或肌肉细胞)的数量要多得多。不久前,布伦堡团队又发现,当接触三丁基锡的实验鼠被喂食一种高脂肪食物时,它们变胖更快。正如布伦堡团队一直猜测的那样,这些实验鼠处理热量的方式不同于其他实验鼠。

诸如杀真菌剂三丁基锡(TBT)这样的化学物质,可能以多种方式促进脂肪储存及脂肪组织产生(经常是通过扰乱激素信号来实现)。这类效应已在动物模型和人体细胞培养中被证实,但这些化合物对人体本身的影响尚不明确。

对子宫中暴露于三丁基锡中的老鼠来说,能分化成一系列细胞类型的间充质干细胞更可能变成脂肪细胞。

在脂肪前体细胞中,三丁基锡与核受体PPARγ结合,形成带有类视色素X受体(RXR)的一种异质二聚体。它们如果被激活,就会调节参与脂肪细胞生产的多种基因的表达。

接触过三丁基锡的老鼠,最终其肝脏和睾丸会堆积脂肪,全身脂肪量更大。这类效应可能会通过表观遗传机制持续多代。

科学家们还在实验鼠和试管研究中证明,像三丁基锡一样,一种阻燃剂——BDE-47和一种杀虫剂——氟菌唑也会通过激活PPARγ受体,让脂肪组织胀大。也有证据表明,用于制造塑料产品的钛酸盐,通过激活PAPγ这种脂肪的受体,也会激发细胞培养和动物身上产生脂肪细胞。充当雌激素模仿因子的内分泌干扰物,也会造成动物的肥胖倾向。例如,与雌激素受体结合的双酚A就是这样一种内分泌干扰物。正如暴露于其他雌激素面前的情况一样,在怀孕期间被喂食双酚A的雌鼠产下了更肥胖的后代。双酚A的一种代谢物——BPA-G,在实验鼠和人体脂肪细胞前体培养物中,都引起了脂质堆积和脂肪细胞分化标志物的表达。

除了干扰细胞信号之外,一些环境激素看来还会在细胞DNA上留下长久和特异的表观遗传标记。例如,斯金勒发现接触DDT的实验鼠的甲基化有别于接触其他塑料化合物的实验鼠的甲基化。斯金勒团队仍在研究这类表观突变的功能性后果,而这些后果可能充当辨识受化学物质干扰的通道所需的路标。更多的研究可能会导致基于甲基化特征、能揭示化学物质接触情况的可靠的生物标志物,而这样的研究可能带来人类健康领域的重要进展。

人体证据

尽管大多数环境激素研究都指向化学物质在肥胖或代谢干扰方面的作用,这些影响却并非总是很一致,部分原因是试剂、接触剂量和模型体系方面的差异。特别是双酚A引起了很大争议。这些争议中最重要的一个是:对脂肪细胞前体培养和对实验鼠的研究结果,是否能可靠地预测在人体上发生的情况?虽然对多种化学物质安全性的测试正在进行中,但没有任何随机、可控的临床试验来检查环境激素对人体肥胖及其他病症的影响(请参见相关链接:《有害化学品知多少?》)。

然而,一些观测研究支持这个猜测:环境激素对人体的影响,可能与对实验鼠的影响相似。多年前,美国纽约大学科学家特拉桑德及其同事收集到了全美国范围内调查的数据,调查对象是美国儿童尿液中双酚A含量与身体质量指数之间的关系。在对白人儿童的研究中,特拉桑德团队发现双酚A含量与肥胖概率之间有更大关联。在最少接触双酚A的样本群中,肥胖发生率只有1/10。而在其他所有样本群中,肥胖发生率大得多。特拉桑德认为,这种对比非常鲜明。而对美国黑人儿童和美国西班牙裔儿童来说,这种关联并不存在。

一名在美国工作的中国李姓科学家,也发现了双酚A与肥胖之间的相关性。李发现,在中国儿童中,尿液中双酚A含量高的十几岁女孩(而非男孩)更可能发生肥胖。但特拉桑德和李都注意到,双酚A代谢很快,因此,一次性尿液样本并不能揭示一个人一生中接触双酚A的情况。同样,从这些研究中也不可能确定谁先谁后——是接触在先还是肥胖在先。

对其他环境激素作用于人体的研究则少之又少。对肽酸盐与肥胖之间关联的多项研究在这方面也不够,因为它们之间缺乏足够的一致性。事实上,科学家缺乏好方法来测量相关组织中的一些环境激素。例如,20世纪90年代,美国马萨诸塞州大学研究甲状腺激素的科学家托马斯·祖勒发现,在胎儿时期接触多氯联苯的实验鼠,其大脑中的甲状腺激素功能会受影响。考虑到人类与老鼠的甲状腺受体结构相同,祖勒认为自己的实验鼠研究对于人类来说是有用的。但他现在还没办法证明这一点,因为测量人脑中甲状腺激素的活性是不可能的,而测量血液中的激素活性(通常情形正是如此)并不能捕捉到神经干扰情况。

祖勒指出,缺乏对相关作用模式的良好了解意味着,一些化学物质可能会在安全性测试中固有漏洞而被忽略。不过,依赖于新发现的生物标志物的新测定方法,或许能解决这个问题。但就算能得到更好的生物标志物,要想得到对人体内化学物质与肥胖之间关系的长期性数据,也会非常费钱费时。因此,环境激素研究领域依然处在临床实践和环境政策的边缘地带。在动物模型中,要证明化学物质导致肥胖并找到某种背后机制并不算难,但如果缺乏强有力的人体研究结果,仅凭动物研究说明不了问题。

就算医生们注意到了环境激素的影响,要想避免患者接触环境激素或治疗接触的后果,也几乎不可行。某些化学物质或许很难避免,这可能是因为它们在环境中无处不在,也可能是因为它们在环境中持续存在,还可能是因为有害的“种子”在几代人之前就已埋下。萨基斯说,这正是必须研究环境激素及其后果的理由,因为人类不能坐以待毙。或者说,科学家可能把环境激素发起的挑战转化为一种机遇,就是去了解它们可能带来的对健康的损害并加以阻止,还可能在此过程中学到新的生物学知识。

有害化学品知多少?

随着对环境激素在通过试管试验中或动物模型中的影响的了解得越来越多,科学家对其对人的健康方面的影响的担忧也越来越大,但至今这些化学物质怎样影响人类这个问题却依然没有确定的答案。这意味着,当决策者想确定这些化学物质的可接触水平时,却无据可查——这方面的临床数据太少。

对杀虫剂而言,美国环保署有一种相当标准的过程来测量它们对动物和人的毒性,决定是否该禁用或限制使用它们。但对于其他数万种化学品来说,这条路径却并非那么明晰,反而常常不明晰。到2016年,美国的《有毒物质控制法案》(美国对杀虫剂、食品及美容品之外产品中化学品的主要调控法规)已生效40年。但与其他国家的一些类似法规一样,这部法规也被认为已经跟不上科学前进的步伐。

该法案把化学品调控权限大部分给予美国环保署,但食品添加剂和包装材料(包括塑料瓶)却又归美国食品和药物管理局管辖。当该法案在1976年通过时,在美国上市的化学品大约有6万种。如今,这个数量已上升至8..5万种。然而,自20世纪80年代以来,美国环保署从未依据该法案禁用过哪怕一种化学品。该署曾在大约10年里力争禁用石棉,并且在1989年看来取得了成功。但到了1991年,美国的一个上诉法庭推翻了这一裁决,宣称环保署没有足够的证据来证明禁用石棉的好处超过禁用石棉的代价。

由于石棉是已知的致癌物,而美国环保署未能得到对禁用石棉的许可,该署基本上对此已不抱希望。因此,在上述法案生效后的超过35年里,该署只能要求对6万种化学品中的区区200多种进行了检测,最终只调控或禁用了其中5种。实际上,有多种危害颇大的化学品至今未被限制使用或禁用。在发达国家中,美国是尚未彻底禁用石棉的国家之一,而石棉已被美国环保署、健康及人类服务部和国际癌症研究机构都列为了人体致癌物。已进入美国国会立法程序的两项议案,很可能将很快消除以上尴尬。这两项议案旨在授权环保署对化学品进行测试和调控。