试论歌剧《骆驼祥子》中小福子的形象塑造方式

2016-03-09郭茹心

郭茹心

试论歌剧《骆驼祥子》中小福子的形象塑造方式

郭茹心

歌剧的艺术特点使得它无法承载过于繁复的故事结构。郭文景先生的歌剧《骆驼祥子》亦遵循了这一艺术规律,并对老舍先生的原著进行了修改。而原著与歌剧之差则主要集中地表现在对于小福子的形象塑造方面,这也是在笔者看来歌剧《骆驼祥子》在人物形象塑造方面最具特色之处——小福子作为祥子的“真爱”一直到第六场才正式出现,虽戏份不多,却通过他人的描述与虎妞的对比,在虚虚实实间完美地完成了对这个人物的刻画。本文中,笔者尝试以歌剧《骆驼祥子》中小福子的形象塑造为例,从隐性刻画、显性刻画及旧社会父权制下女性人物的悲剧性三个方面入手,来阐明这部歌剧在音乐与戏剧创作上的巧妙之处。

中国原创歌剧 音乐分析 隐性刻画 显性刻画 悲剧小白菜

序 言

老舍先生的名著《骆驼祥子》作为一部深受欢迎的小说,已被改编成话剧、舞台剧等多种艺术形式。2014年6月25日,改编自《骆驼祥子》的同名原创歌剧在国家大剧院首演。这次演出除了向老舍先生诞辰115周年致敬,也是《骆驼祥子》第一次以歌剧的形式与观众见面。作为2014年度国家大剧院歌剧节的“主打”歌剧,《骆驼祥子》还未首演就引起了社会各界(音乐界、戏剧界、文学界等)的广泛关注。与近些年评价毁誉参半的中国原创歌剧所不同的是,尽管歌剧《骆驼祥子》首演之后仍存在质疑,但好评却逐渐占据了“一边倒”的优势。天津音乐学院作曲系系主任卢长剑更是评价道:“《骆驼祥子》做到了专业观众与普通观众的雅俗共赏”。①2015年9月末,我有幸参与了“陈其钢音乐工作坊”,期间与近30位作曲学友热烈探讨作曲相关问题,并以歌剧《一江春水》为例,感慨中国歌剧之难。中国作曲家创作中国原创歌剧,平衡的处理音乐与戏剧的关系仅是基本难题,如何协调“西化”与“传统”才是关键难题。在我看来,能平衡的处理音乐与戏剧的关系的歌剧可能是一部好歌剧,但并不一定是一部好的中国原创歌剧。我感慨的中国歌剧之难,更多的是在感慨中国原创歌剧之难。讨论时,歌剧《骆驼祥子》作为反例(指中国歌剧之难)被多人提及,并在举手表决环节成为“零差评”歌剧(针对观演学员)。此引文即为学员评价之一。这一现象引发了笔者对这部歌剧的关注。

众所周知,歌剧在中国属于舶来品,在“本土化”的进程中并非一帆风顺。在中国歌剧发展的历史进程上,也曾出现《江姐》《洪湖赤卫队》等深入人心的歌剧,但随着歌剧体裁的转型(即从中国民族歌剧转向中国原创歌剧),作为中国戏剧界的小众体裁,生存状况可谓是步履维艰。一方面为寻求更大的市场,中国歌剧试图走出国门;另一方面面向中国社会,又不可忽视中国观众所固有的审美。一时间,中国原创歌剧进退维谷。在笔者看来,歌剧《骆驼祥子》之所以能获得成功,是因为它妥善解决了一般中国原创歌剧难以解决的四大问题。

其一,为音乐与戏剧的关系。事实上,这不仅是中国原创歌剧所面临的问题,亦是所有歌剧创作都必须面对的根本问题。歌剧的艺术特点决定了其无法承载过于复杂的故事结构。歌剧《骆驼祥子》取材于原著,又不同于原著。歌剧中保留了祥子、二强子、刘四爷、虎妞和小福子(按人物出场顺序排列)五个核心人物,基本声部(依次为男高音、男中音、男低音、戏剧女高音、抒情女高音)齐全。为使得戏剧发展更加紧凑,创作人员将剧情进行了一些修改,如小福子一开始便被设计成祥子的意中人。同时,音乐承载戏剧,在刻画人物、引发动作、营造气氛②约瑟夫.科尔曼将音乐对戏剧产生的作用分为三个方面,即刻画人物、引发动作、营造气氛。(详情见约瑟夫.科尔曼著、杨燕迪译:《作为戏剧的歌剧》,上海音乐学院出版社,2008年4月第1版,第215页)这三个方面中起到了积极的推动作用。

其二,为中国元素与西方技术的融合。面对中国当代作曲家的音乐创作,中西问题往往是我们不可回避的。久而久之,音乐中中国元素与西方技术是否融合成为了我们衡量作品是否成功的重要标准之一。《骆驼祥子》妙就妙在它将中国元素融入到整个音响系统里,而不是任何的贴条方式。郭文景在西方的交响乐队编制中加入了唢呐、大三弦等在音色上具有“中国象征”的民族乐器,同时,音调中京韵大鼓、河北民歌、叫卖等民间音乐形式的渗透,使得歌剧京味十足。

其三,为音乐与汉语的融合。“不倒字”是我对歌剧《骆驼祥子》的第一观感。可以说,中国原创歌剧“倒字”早已成为了老生常谈的问题。在歌剧《骆驼祥子》中,原著中大量的白话段落得到了保留,宣叙调近似于“说话”,汉语的语调、语气及北方方言特有的儿化音与声乐旋律的音高关系完全相符。在二轮演出所使用的修订谱本(钢琴版)③歌剧《骆驼祥子》于2015年3月5日-3月8日在国家大剧院进行二轮演出,谱本上对2014年6月25日-6月28日使用的首演版本进行了修订。本文中,笔者所参考的为二轮修订本。中,我们可以清晰地看到作曲家为妥善的处理声乐旋律与唱词的汉语语音规律,事先为演唱演员标明了润腔中所设计的小音符。

其四,即为普通观众与专业观众的雅俗共赏。任何面向社会的艺术形式,呈现后所得反馈的最佳境界即为雅俗共赏。面对过于“保守”,创作上较为传统的歌剧,专业观众往往无法获得想象中的满足;而面对“剑走偏锋”的实验性歌剧,普通观众又觉得太过现代,得不到应有的共鸣。歌剧《骆驼祥子》的雅俗共赏,一方面得益于老舍先生原著良好的受众基础,另一方面则归功于前文中所提及的中国元素与西方技术的完美融合。

作品的成功再加之笔者本身就对歌剧体裁饶有兴趣,对歌剧《骆驼祥子》的学术好奇进一步转变为学术热情。截止至2016年5月,中国知网可查询到的与歌剧《骆驼祥子》直接相关且具有参考价值的文献共10篇④事实上,歌剧《骆驼祥子》拥有大量的文字资源,但多为新闻统发稿,并不具有文献参考价值。。其中,发表于2014年首演之后的文献共7篇,而发表于2015年歌剧二轮演出之后的文献共3篇,分别针对歌剧的第一版与第二版。在这具有参考价值的10篇文献中,研究者大都从全局角度出发,试图评析歌剧《骆驼祥子》的成功之处与不足之处,“中国元素”与“西方技术”成为了研究的关键线索。那么,抛开歌剧《骆驼祥子》中的中西元素,从歌剧本体介入分析,笔者不禁疑问,它最大的个性与特征在哪?

以笔者看来,歌剧的成功与否在很大程度上取决于人物形象塑造是否完满(即担负起不同的戏剧使命)。居其宏先生曾言,形象的塑造是一个戏剧展开的过程。而歌剧作为音乐陈述的戏剧自然会给予各人物不同的音乐造型以完成形象塑造。《骆驼祥子》中,五个核心人物各具特点,有不同的人生遭遇及性格特征,在音乐造型上,祥子倔强勤恳,虎妞凶悍泼辣,刘四爷冷漠霸道,二强子绝望无情。而对于“女二号”小福子的音乐造型,郭文景似乎给予了前所未有的温柔与纯情,这与剧中黑暗的社会背景及小福子的悲惨人生遭遇形成强烈对比。在歌剧情节上,小福子作为祥子的“真爱”一直到第六场才正式出现,此时剧情已经发展到3/4处,离戏剧落幕仅剩两场而已。可以说,在以往的歌剧中,少有(甚至说是未有)核心人物在后半段才出现并具有完整的形象塑造。而小福子的人物形象塑造则恰恰相反,虽戏份不多,却通过在她出场之前他人的描述与虎妞的对比,在虚虚实实间为小福子塑造了完整的人物形象。在笔者看来,这别具一格的塑造方式,虽不是《骆驼祥子》成功的原因,却是作为歌剧的《骆驼祥子》在人物塑造上最大的特点。值得注意的是,这一特点并不仅仅源于音乐,而是音乐与戏剧综合作用的结果。

本文中,笔者试图以歌剧《骆驼祥子》中小福子的形象塑造为例,从隐性刻画、显性刻画及旧社会父权制下女性人物的悲剧性三个方面入手,阐明音乐与戏剧的巧妙之处。

本文在前人研究的基础上,选取歌剧中与小福子直接或间接相关的七个唱段:《虎妞与车夫们》、《祥子逃走》、《二强子》、《小福子》、《小福子与虎妞》、《离别》、《小福子之死》(按时间顺序排列),并对唱段中与小福子相关的音乐与戏剧因素进行全面、细致的分析,力求能够清晰的展现歌剧《骆驼祥子》中小福子的形象塑造方式。

第一部分为隐性刻画与显性刻画。在这一部分中,笔者通过以《虎妞与车夫们》、《祥子逃走》、《小福子》、《小福子与虎妞》及《离别》共五个唱段为例,对歌剧《骆驼祥子》中针对小福子的隐性刻画与显性刻画进行阐述。试图在厘清戏剧脉络的同时挖掘小福子的人物性格与虎妞的不同之处(甚至说是不同象征)以及其对于祥子而言的象征意义。

第二部分为旧社会父权制下女性人物的悲剧性。在这一部分中,笔者主要从悲剧的角度出发,辅以对《二强子》、《小福子之死》两个唱段的分析,试图揭示出旧社会父权制下女性人物的悲剧性的必然所在,并对歌剧的主旨与立意进行情感升华。

一、隐性刻画与显性刻画

就像西方经典歌剧,如威尔第的《茶花女》和普契尼的《艺术家的生涯》一样,《骆驼祥子》亦通过对核心人物不幸遭遇的表现,揭示出了特定时代下人类社会悲剧性的普遍意义。⑤景作人:《创意、品味、成果的结晶——谈原创歌剧〈骆驼祥子〉的创作》,《艺术评论》2014年第8期,第18页。所不同的是,比起前两部经典歌剧,《骆驼祥子》有着更高的“隐性”意义。在笔者看来,男女之间的爱情故事是歌剧作品永恒的主题。而《骆驼祥子》的隐性所在,就是通过爱情与死亡的穿针引线,唏嘘时代的悲剧。五个核心人物,其悲剧性各不相同。在这之中,小福子虽然是一个比较典型的悲剧形象,但她饱含了老舍先生对真善美的探索与追求。她为爱而生,也为爱而死,作为风尘女子,老舍将她从淫乱的炼狱和精神的苦难中提升到道德的纯洁乃至英雄主义的高度。如果说,出于伦理道德,原著中小福子与祥子的相遇不够完满的话(在祥子婚后),那么在歌剧中小福子一开始便是祥子意中人的设定则相当完满。通过改编,一方面凸显了核心的戏剧情节,另一方面亦进一步加深了小福子对于祥子的意义。显性意义上,小福子是祥子在爱情上从一而终的渴望;而在隐性意义上,小福子则是祥子积极向上的精神动力。无论是在原著还是在歌剧中,第一女主角虎妞与“真爱”小福子都以坚强的意志介入祥子的生活,并与他进行戏剧性的互动,直到以意义深远的死亡而告终⑥李素珍:《资本主义父权制下的多重性别关系——重读〈骆驼祥子〉的性别化现实》,《中国现代文学研究丛刊》2007年第3期,第71、72页。。虎妞与小福子,一个是现实,一个是理想。音乐中,两个女性,一个躁动,一个娴静,形成了听觉效果上的鲜明反差对比。而出于心理预期,与“显性”第一女主角虎妞相对的小福子自然就成为了歌剧《骆驼祥子》中“隐性”的女主角。在形象塑造上,“隐性”的女主角小福子同样不乏隐性刻画(即从侧面对人物进行以性格刻画为起点的形象塑造)。

插叙——关于“隐性刻画”

笔者所谓的隐性刻画是指歌剧中为完成人物形象塑造对该人物从侧面进行的形象描绘,是音乐与戏剧等多种因素共同作用的结果,有别于我们通常所说的性格刻画。如果说性格刻画以人物的性格为落脚点,那么隐性刻画并不局限于人物的性格,它往往以性格为起点,包含了性格、人物关系、社会背景等多方面的描绘,与笔者下一部分所提到的显性刻画在分类上属于同一等级并性质相对,分指作为戏剧的歌剧从侧面对人物进行的形象描绘和正面对人物进行的形象描绘。值得注意的是,并不是任何歌剧中从侧面对人物进行的形象描绘都可谓之为隐性刻画。隐性刻画须满足下列两个条件。

1.通常是在主要人物不在场的情况下,通过他人之口或是他人针对主要人物而发生的情绪转变而完成的形象描绘,即隐性刻画必然是从侧面对人物进行的形象描绘。

2.歌剧中第一次从侧面对人物进行的形象描绘必然先于第一次从正面对人物进行的形象描绘。若是第一次显性刻画(完全等同于正面对人物进行的形象描绘)在前,那之后从侧面对人物进行的形象描绘也就不具备隐性刻画的意义了。

与显性刻画相比,隐性刻画常从细节切入,较为隐晦,具有某种暗示意义。而在西方歌剧中,并不是从未有过隐性刻画的现象,比方说比才的《卡门》,比方说普契尼的《图兰朵》,都在音乐与戏剧的发展进程中对女主角有过一定程度的隐性刻画。只是相较而言,歌剧《骆驼祥子》中的隐性刻画更为极端。在歌剧《卡门》中,烟厂女工的合唱在一定程度上对卡门的吉普赛女郎形象进行了隐性刻画,但紧接着卡门就在其男性的追随者们的呼唤下正式登场,几近无缝的时间间距使得这一隐性刻画并未埋下更深的戏剧线,同时在该歌剧中对于卡门这一主要人物的形象塑造主要是通过卡门与霍塞的之间的戏剧性互动完成的,隐性刻画篇幅较少。而在歌剧《图兰朵》中,众人对公主图兰朵的描绘隐性刻画了其凶狠、残暴的形象,但随着图兰朵最终被卡拉夫感化,通过其自身的显性刻画完成了人物的性格转换,早已不同于原先隐性刻画的形象。从隐性刻画的角度出发,歌剧《骆驼祥子》的极端在于,通过众人对小福子的隐性刻画不仅埋下了更深的戏剧线,并奠定了小福子人物形象的基调。因此,笔者所提出的隐性刻画与显性刻画都是针对歌剧《骆驼祥子》中对小福子这一女性人物形象塑造所提出的概念,并未力求适用于所有歌剧。

(一)隐性刻画

在这里,笔者主要以《虎妞与车夫们》《祥子逃走》《离别》这三个唱段为例,描绘歌剧中对小福子的隐性刻画。而这些隐性刻画,都是音乐与戏剧产生的“化学效果”。

1.凶悍泼辣VS温柔貌美——以唱段《虎妞与车夫们》为例

前文中已经提及小福子与虎妞就像天平的两端,一个是理想,一个是现实。而在人物形象塑造的过程中,通过对此二人的对比,取得了更加深刻的效果。提及虎妞的凶悍泼辣,就不得不提及小福子的温柔貌美。在第二场第二唱段《虎妞与车夫们》中,对小福子的隐性刻画主要是通过与虎妞的变相对比完成的。其中,虎妞的显性刻画要早于小福子的隐性刻画。而虎妞的显性刻画亦是完成小福子隐性刻画的一部分。

原著中,老舍笔下的虎妞是一个不折不扣的悍妇:“三十七八岁,长得虎头虎脑,因此吓住了男人,帮助父亲办事是把好手,可是没有人敢娶她作太太。她什么都和男人一样,连骂人也有男人的爽快,有时候更多一些花样。”⑦老舍:《骆驼祥子》,南海出版社2010年3月第一版,第四章。作为戏剧发展的核心人物之一,歌剧中毫无疑问地保留了这一性格特征,并试图通过音乐与戏剧的结合将虎妞的凶悍最大化。

作曲家为虎妞设计了三个不同的主导动机。在她第一次正式登场的这一唱段中,出现的主导动机a(谱例1)呈示了她的显性性格,即凶悍泼辣。速度标记为Allegro(快板),表情记号即为泼辣地。这一动机在音程进行上以大跳为主,节奏上则以密集的十六分音符为主,充满了动力感。在笔者看来,主导动机a是《虎妞与车夫们》这一唱段中虎妞音乐造型的“源”。第一小节中四五度叠置的曲折上扬形态辐射全曲,并承担了过门、转调、情绪转换的功能。由此引申出来的主题句“少废话!”为上行纯五加下行大二(隐性纯四)及同音反复,听觉效果上有咄咄逼人之感。可以说,急促的音乐辅以剧情与虎妞的唱词“少废话!”,立马就将其凶悍泼辣的形象显现出来。

谱例1:歌剧《骆驼祥子》第二场第二曲《虎妞与车夫们》

值得注意的是,在此之后,凡是虎妞陈述的乐句,音乐活跃激烈,力度多为f甚至是ff,伴奏声部为柱式和弦(其中纵向和声来源于横向旋律),增四度与纯四、纯五度交替使用使歌唱部分的稳定感削弱。更具有“心机”的是,听感上具有五声性的伴奏实为泛化的十二音。例如唱段中的第32—40小节,先后出现E、D、C、bE、F、bB、#C、#F、G、bA、A、B,之前出现的音之后可以重复,构成了泛化、可听的十二音。这不仅从一定程度上隐喻了虎妞的精明、市侩,也与虎妞凶悍泼辣的形象相吻合。

而虎妞与小福子的截然不同主要是通过车夫这一第三群体的叙述完成衔接与对比的。首先是车夫眼中的虎妞,这和之前对虎妞所作的显性刻画大致相同。在人声声部的旋律进行上,也以频繁跳进的四度、五度为主。由于车夫们并不是心甘情愿交钱,与虎妞的对话具有谈判性质,伴奏上给人“磨磨叽叽”的感觉,以跳跃的同音反复为主(笔者在此称之为“磨叽”主题)(谱例3)。由车夫甲唱出的“虎妞的眼中只有祥子,祥子想的却是二强子的丫头”这一乐句无论是在音乐结构还是戏剧结构上都具有承上启下的作用,并一语点明了虎妞、祥子、小福子的三角关系。在音乐形态上,我们不难发现其伴奏声部对之前的主导动机a与“磨叽”主题进行了杂糅(谱例4)。而在人声声部,“虎妞的眼中只有祥子”与“祥子想的却是二强子的丫头”分别隐性刻画了虎妞与小福子的人物形象以及虎妞对祥子的遐想、祥子对小福子的渴望,具有一击两鸣的效果(谱例3、4)。

谱例2:郭文景歌剧《骆驼祥子》第二场第二曲《虎妞与车夫们》

谱例3:郭文景歌剧《骆驼祥子》第二场第二曲《虎妞与车夫们》

谱例4:郭文景歌剧《骆驼祥子》第二场第二曲《虎妞与车夫们》

车夫甲在提及“二强子的丫头”时,音型迂回,与“只有祥子”一样,都暗示了一种柔情的遐想与渴望。同时我们可以将第112、113小节看作是第109、110小节的移位。原型由D-A-#F、#F-A -#C分解式的大三和弦与小三和弦构成,辅以唱词后大三和弦意指男性,小三和弦意指小福子,进一步隐性刻画了小福子在男人眼中柔情似水的美好形象。与之前在音乐造型上直来直去、威武雄壮的虎妞相比,更贴近于我们心目中的女性形象。通过这种下意识的比较,唱段中对小福子的隐性刻画更为完善。

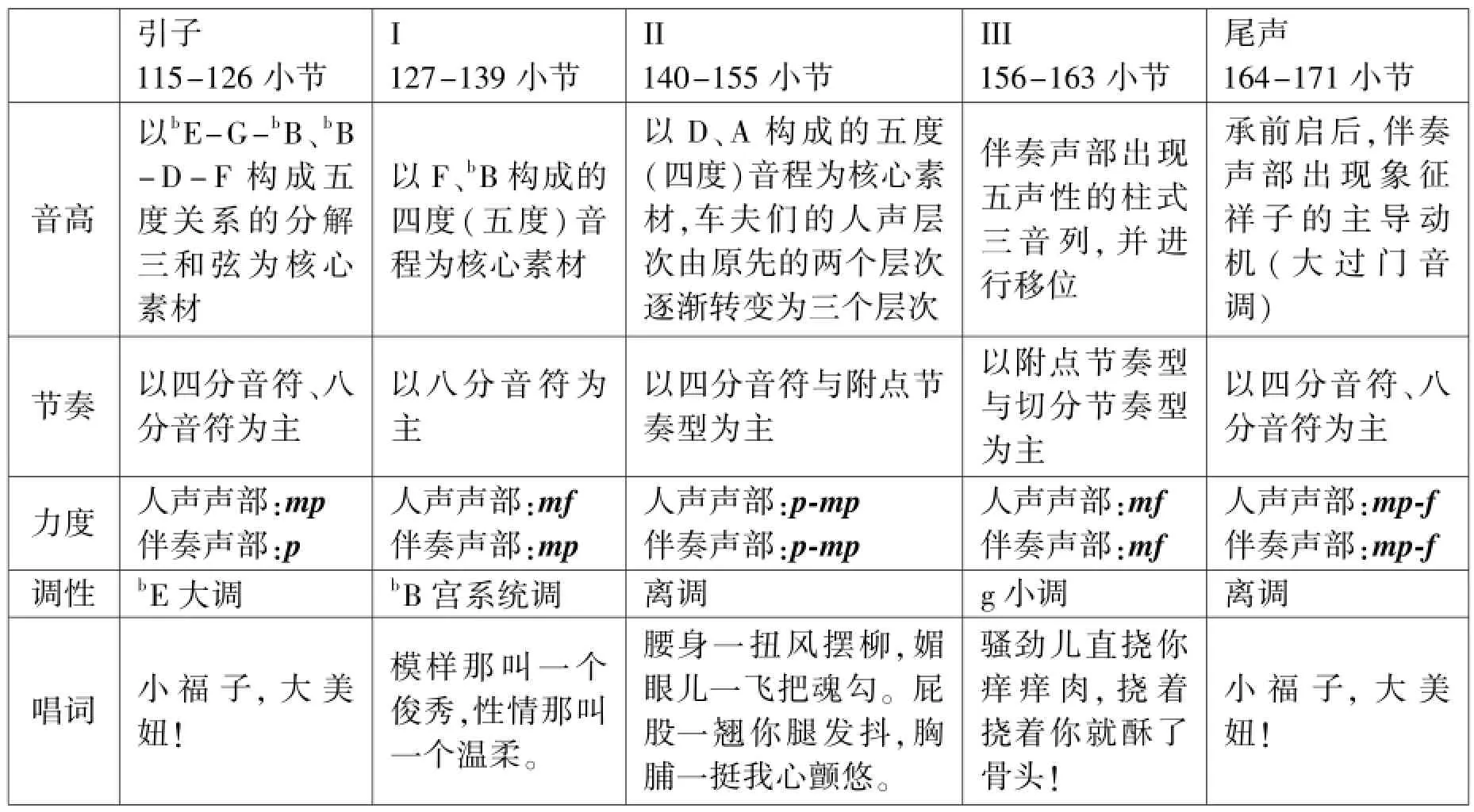

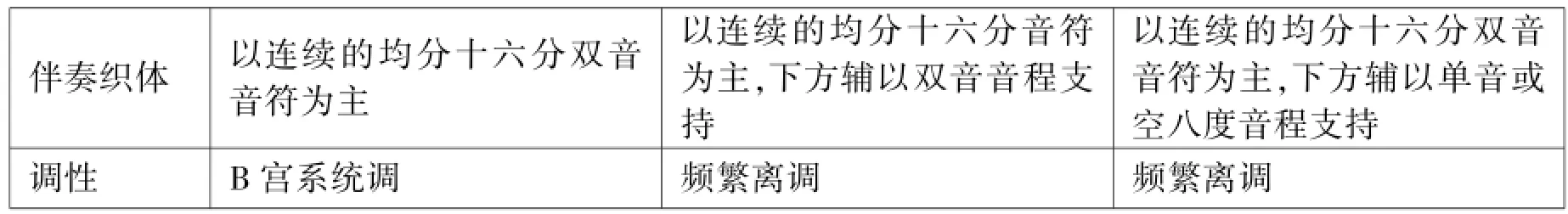

紧接着,车夫们毫不晦涩的表达了对小福子的赞美与遐想,继续加深隐性刻画的程度,并为之后小福子的显性刻画打下了坚实的形象基础。前文中已经提到,虎妞的音乐造型虽然在听感上具有五声性,但伴奏声部实则为泛化的十二音;而对于小福子的音乐造型,这一唱段虽为隐性刻画,却仍旧在音乐形态上呈现出了抒情的特点。首先是在音调上第一次变得完全有调性了(包括人声声部、伴奏声部),同时这也是《虎妞与车夫们》唯一有明确调性的段落,而依据调性与音型特征(包括节奏型、织体),又可细分为五段(包括引子和尾声)(表1)。在听觉效果上,除了音调和协、节奏变疏、力度变弱,旋律线条感也随之加强。

表1:

引子115-126小节I 127-139小节II 140-155小节III 156-163小节尾声164-171小节音高以bE-G-bB、bB -D-F构成五度关系的分解三和弦为核心素材以F、bB构成的四度(五度)音程为核心素材以D、A构成的五度(四度)音程为核心素材,车夫们的人声层次由原先的两个层次逐渐转变为三个层次伴奏声部出现五声性的柱式三音列,并进行移位承前启后,伴奏声部出现象征祥子的主导动机(大过门音调)节奏以四分音符、八分音符为主以八分音符为主以四分音符与附点节奏型为主以附点节奏型与切分节奏型为主以四分音符、八分音符为主力度人声声部:mp伴奏声部:p人声声部:mf伴奏声部:mp人声声部:p-mp伴奏声部:p-mp人声声部:mf伴奏声部:mf人声声部:mp-f伴奏声部:mp-f调性bE大调bB宫系统调离调g小调离调唱词小福子,大美妞!模样那叫一个俊秀,性情那叫一个温柔。腰身一扭风摆柳,媚眼儿一飞把魂勾。屁股一翘你腿发抖,胸脯一挺我心颤悠。骚劲儿直挠你痒痒肉,挠着挠着你就酥了骨头!小福子,大美妞!

通过上述表格我们可以得知四度、五度音程仍是音乐中的核心素材。与虎妞音乐造型的塑造所不同的是,原先直来直去的四度、五度音程在此段落中变得蜿蜒盘旋,并进一步发展为分解的三和弦,级进也在不再处于弱势地位,增添了音乐的五声性。而在音调上最为关键的是,该段落未出现十二音、增四度等不和协因素,谱面清晰,音响效果亦相当的纯净。在唱词上,我们不难发现车夫的言辞较为“出位”,言辞的遐想与向往辅以纯净的音响,更添小福子的温柔貌美。

2.梦中情人——以唱段《祥子逃走》为例

理想是美好的,现实却是骨感的。在唱段《虎妞勾引祥子》中,祥子终究经不住虎妞的诱惑,将“生米煮成了熟饭”。祥子似乎难以接受事实,于是就有了唱段《祥子逃走》。在这一唱段中,祥子慌张地逃离,对之前的所作所为表现出了悔恨之情,并提出疑问:难道这辈子就交代在了她(虎妞)的手上?紧接着,祥子开始绘声绘色的形容他的梦中情人——即小福子。

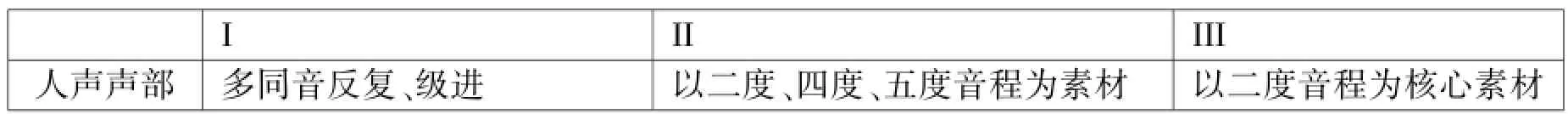

原著中,老舍是这样刻画祥子眼中的小福子的:“在他的眼里,她是个最美的女子,美在骨头里,就是她满身都长了疮,把皮肉都烂掉,在他心中她依然很美。她美,她年轻,她要强,她勤俭”⑧老舍:《骆驼祥子》,南海出版社2010年3月第一版,第二十章。。而在唱段《祥子逃走》中,虽然仅用了短短6小节去赞美小福子,却仍旧给观众留下了深刻的印象。通过祥子,我们得知小福子年轻、漂亮、贤惠、善良。虽然在歌剧中,小福子的出现在时间上大大提前了,但在人物形象的塑造上与原著中相差无几。无论是这6小节之前的疑问,还是这6小节之后祥子对于虎妞的嫌弃,都无意加深了对于小福子这一隐性女主角的隐性刻画,并构成了一个完整的隐性刻画乐段(表2)。同时,这也佐证了之前车夫的观点:虎妞的眼中只有祥子,祥子心里想的却是二强子的丫头。我们未见小福子其人,却得知她是祥子的梦中情人。

表2:

I II III人声声部多同音反复、级进以二度、四度、五度音程为素材以二度音程为核心素材

伴奏声部连绵不断的八度震音上方声部线条化烘托赞美,下方声部为柱式音型通过斩钉截铁的点状音型来表现愤恨力度以p为主,“她的手上”为f p f (唱词加着重号)情感状态疑问赞美嫌弃唱词难道这辈子就交代在了她的手上?我想娶得可是另外一个姑娘!她年轻,她漂亮,她贤惠,她善良,她像猫一样温顺可爱没人比得上。可我却跟又老又丑的虎妞上了床!

若单从谱面上入手,我们或许会觉得歌剧的音乐过于“简单”。实质上,歌剧作为一种综合性的艺术形式,音乐与戏剧都是核心因素,并且相辅相成、密不可分。在人物形象的塑造过程中,音乐与歌词的巧妙结合往往能使我们产生联觉⑨按照我国大百科的条文,联觉是“各种感觉之间的相互联系和沟通”,亦即由一种感觉引起其它感觉的心理现象叫“联觉”。或者说是以好几种感觉去接受刺激物的能力。即刺激某一感觉,却使另一感觉得到兴奋。,而联觉又促使我们进一步去感知这一人物形象。在笔者最初接触歌剧《骆驼祥子》时,曾过分关注技术形态,从而忽略了不少亮点。小福子的音乐造型在众多核心人物的音乐造型中绝谈不上是最难的,却在辅以唱词、戏剧情节及别具一格的描绘方式后给人留下了最为独特的印象。在《虎妞与车夫们》这一唱段中,虎妞的凶悍泼辣与小福子的温柔貌美主要是以自我的显性刻画与他人的隐性刻画完成呈现的,而这种先于显性刻画的隐性刻画一旦完成呈现,就会在欣赏者心中埋下种子,直到自我的显性刻画出现。而在《祥子逃走》中,祥子所表现出的对于小福子的渴望,进一步加深了小福子纯净美好的形象。同时,在唱段《虎妞与车夫们》、《祥子逃走》中所描绘出的虎妞与小福子之差,使得之后的唱段凡是有虎妞出现,欣赏者就会自然地在心中树立起一个对立面——即小福子。

3.希望之光——以唱段《离别》为例

无论是在原著中还是在歌剧中,小福子都不同于现今社会中所谓的第三者。她有自己的做人原则,也有自己的坚守。祥子与小福子虽互相心生爱慕,却从未逾越道德伦理这一条鸿沟。虎妞之死无意间给祥子与小福子之间提供了一个契机。

在唱段《离别》中,祥子为虎妞送葬,“离别”除了直指祥子与虎妞的生死离别,亦指祥子的生活又进入了一个新的阶段。全曲由弱奏的大唢呐引出,基调甚悲,似是为之后祥子的新生活下了“灰暗”的定义。依据音乐性格与戏剧情节,整个唱段又可分为四个部分(表3)。

表3:

I (引子)第1-60小节II (祥子咏叹调)第61-109小节III第110-165小节IV (祥子咏叹调) 166-281小节音高人声声部多为同音反复,伴奏声部多为空八度以二度、四度、五度音程为核心素材具有五声性的宣叙调以上行的二度、四度、五度音程为核心素材节奏以均分四分音符为主前短后长伴奏声部出现“命运”动机式的节奏型固定音型:跳跃的均分十六分音符固定音型:连绵的柱式均分十六分音符,跳跃的柱式均分八分音符速度♩=62 Accel♩=92♩=118♩=132♩=160♩=200

表情记号无祥子:如梦游般麻木地,伤心地唢呐箫声:如歌地祥子:茫然地小福子:绝望心碎,声音中带泪地祥子:憧憬未来,充满自信地关键唱词杠夫:红喜事,白喜事,都是喜事。杠夫:死就死了吧。祥子:死了就死了吧,人走了,我不知道去向何处,车没了,这辈子已没了前途。祥子:哪里是我的归宿?小福子:你现在得了自由。小福子:什么时候回来?小福子:我愿意伺候你到白头。祥子:我有力气,我会拉车。祥子:你是我的希望,你是我的寄托,我想为你而活。

我们不难发现,在唱段《离别》中,以小福子的娓娓道来为分界点,歌剧无论是在音乐性格还是在戏剧走向上,都从最低潮走向最高潮(仅指本唱段的音乐高潮与戏剧高潮)。在笔者看来,小福子言辞间虽未像之前虎妞一样以“我爱你”直抒情怀,却饱含了她对祥子的深情与爱情的渴望,并促使祥子在绝望中看到了希望之光。在这一唱段中,对小福子的隐性刻画主要是通过祥子前后两段咏叹调的对比来实现的。

对于祥子而言,作为车夫,车是他安身立命的根本。在他看来,没有车就没有了生命的归宿。在本唱段中,祥子最为关键的两句唱词分别是“死了就死了吧,人走了,我不知道去向何处,车没了,这辈子已没了前途”,“你是我的希望,你是我的寄托,我想为你而活”,前者针对的是虎妞,而后者针对的是小福子。在情感表达上,歌剧中祥子对小福子的爱意较为直白,相较而言,原著中老舍从上帝视角出发的描绘更加的隐蔽、深远:“在她身上,他看见了一个男人从女子所能得的与所应得的安慰。他的口不大爱说话,见了她,他愿意随便的说;有她听着,他的话才不至于白说;她的一点头,或一笑,都是最美满的回答,使他觉得真是成了‘家'”⑩老舍:《骆驼祥子》,南海出版社2010年3月第一版,第二十章。。

在祥子情绪坠入至低点的咏叹调a中,人声声部以二度、四度、五度音程为核心,旋律走向上呈现出蜿蜒下行的特点。在关键句中,作曲家以长音来凸显关键字:“人”、何处的“处”、“车”、前途的“途”。在音高上,关键字从小字2组的G到小字2组的E再到小字1组的G,完成了一个八度的下行,正如祥子低落的情绪。值得注意的是,在伴奏声部中,关键字“车”的下方运用了完整的“命运”动机式节奏型,再一次隐喻车与祥子命运紧紧相联。在写作歌词时,我们常常会为了上下句押韵而采用互文的形式,这一关键语句的原语序应为“人走了,车没了,我不知道去往何处,这辈子已没有了前途”。虎妞是实的,但在祥子眼中还不如车;小福子是虚的,祥子却将她看作是希望的源泉。这也再一次佐证了《虎妞与车夫们》中车夫的观点,即“虎妞的眼中只有祥子,祥子想的却是二强子的丫头”。同时音乐承载戏剧,不同的音乐形态表达了不同的情感色彩。

谱例5:郭文景歌剧《骆驼祥子》第七场第二曲《离别》

在祥子情绪高涨,精神面貌积极向上的咏叹调b中,二度、四度、五度音程虽仍旧为人声声部的核心素材,却在旋律走向上呈上行的趋势,随着戏剧发展逐渐将音乐推至顶点。同时,速度从♩=132个四分音符逐渐激升至♩=200,节奏型变密,增强了音乐的推动力。在戏剧情节关键句“你是我的希望,你是我的寄托,我想为你而活中”中,无论是人声声部还是伴奏声部,都呈现出了坚强有力的特点(谱例6)。人声声部通过二度、四度、五度音程的“叠加”蜿蜒上行,长音处“我”、“为”进一步凸显了祥子对于小福子的依恋。伴奏声部与之前空落的咏叹调a相比,变得相当的丰满。小福子使祥子再一次获得新生,而她作为歌剧隐性女主角的意义亦不言而喻。

谱例6:郭文景歌剧《骆驼祥子》第七场第二曲《离别》

在笔者看来,隐性刻画是一种独特、隐晦的形象塑造方式。很多时候,因为主体对象的不在场,常常会被认为不具有说服力。但因此产生的好奇和质疑会使得欣赏者时刻关注着这一主体对象的相关信息。无论是他人对主体对象的描绘,还是他人因主体对象而发生的情绪转变,都是对主体对象进行形象塑造的一种手段,使得原本单一、平面的人物形象变得更加的多维、立体。

(二)显性刻画

前文中已经提到,显性刻画与隐性刻画在分类上属于同一等级并性质相对,分指作为戏剧的歌剧从正面面对人物进行的形象描绘和侧面对人物进行的形象描绘,即是通过主体自身的言语、动作、行为完成的自身人物形象塑造。在歌剧《骆驼祥子》中,对小福子的显性刻画主要存在于小福子的个人咏叹调《小福子》与唱段《小福子与虎妞》中。

1.自叙宿命——以咏叹调《小福子》为例

作为一种特殊的音乐体裁,咏叹调的形态特征是十分鲜明的,即它具有强烈的歌唱性格和动人的旋律线条。①居其宏:《歌剧美学论纲》,安徽文艺出版社2003年3月第一版,第197页。依据以往的感性经验,出彩的旋律创作常能给听众留下深刻的印象,咏叹调《小福子》亦是如此。其旋律淡淡飘逸,情思沁人肺腑,大有普契尼的抒情展开的特点。居其宏曾在《歌剧美学论纲》一书中,将咏叹调再次划分为抒情性咏叹调、叙事性咏叹调及冲突性咏叹调,三者具有不同的功能和性质。而在笔者看来,咏叹调《小福子》兼具抒情性、叙事性,似乎难以划分在这三者范围内。这在很大程度上与歌剧中对小福子的形象塑造有关,隐性刻画之所以成为隐性刻画,是因为第一次的隐性刻画先于显性刻画,而咏叹调《小福子》之所以兼具抒情性、叙事性,是因为作为全剧中小福子第一并且是唯一的一首咏叹调,必须在有限的时间内完成它的戏剧使命。

而在原著中,小福子也并未花费老舍太多的笔墨,只是小福子一登场,老舍就断言了她的宿命:“无论是要生气,还是要笑,就先张了唇,露出些很白而齐整的牙来。……露出这些牙,她显出一些呆傻没主意的样子,同时也仿佛有点娇憨。这点神气使她——正如一切贫而不难看的姑娘——象花草似的,只要稍微有点香气或颜色,就被人挑到市上去卖掉”②老舍:《骆驼祥子》,南海出版社2010年3月第一版,第17章。。歌剧的艺术特点使得它在人物自身的心理情感状态表达上具有得天独厚的优势,所谓的宿命在咏叹调《小福子》中由他人叙述变为第一人称自述,以小福子自身的言语、动作、行为显性刻画了她自身的宿命:即花样的女人,草样的命。

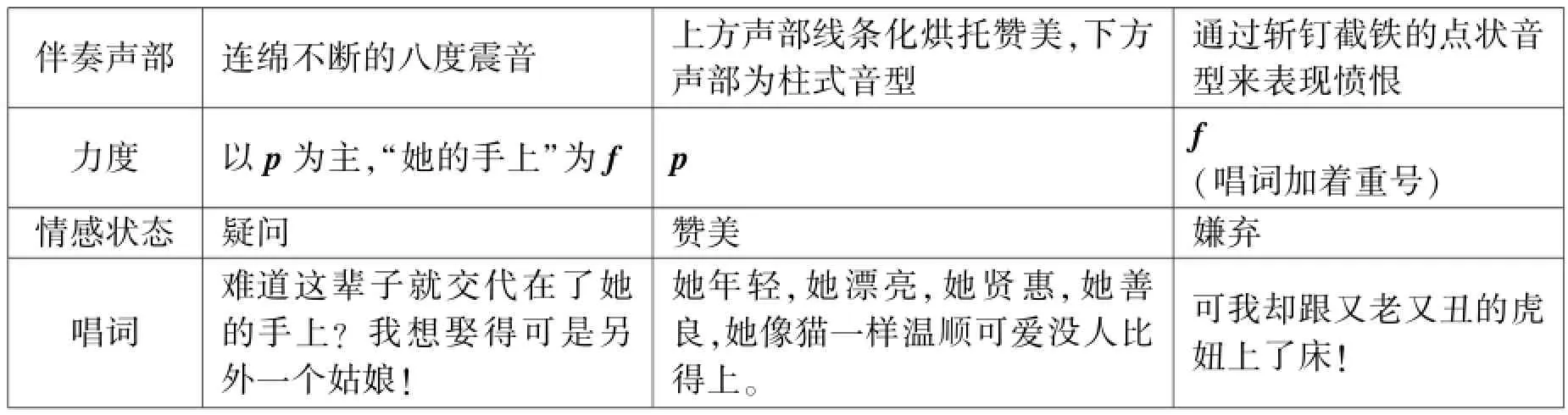

表4:

I引子1-17小节人声声部18-21小节II 22-52小节间奏53-56小节II' 57-74小节I' 75-80小节调性B宫系统调bD宫系统调B宫系统调——频繁离调无B宫系统调bD 宫系统调速度Adagio Adagio Andantino A tempo Lento Lento力度pp-mp pp pp-mp-p-mf-f-mp-mfmp-p pp p p表情记号孤寂无助地祈祷般地凄美飘零地无凝固的寂静关键唱词结发的妻子被他活活打死,亲生的女儿被他生生卖掉。老天爷,我到底造了什么孽?我就像墙角里的那朵花,还没开放就已开始凋谢。我就像墙角里的那朵花,还没开放就已开始凋谢。老天爷,我到底造了什么孽?

在结构上,整首咏叹调可分为六个部分(包括引子和间奏)(表4),为表现小福子的凄美飘零,作曲家在咏叹调中完整引用了河北民歌《小白菜》③《小白菜》是一首广泛流传在我国京津冀等地的一首河北民歌。在音乐形态上,以下行的小三度加大二度为核心素材,结合凄美飘零的唱词,塑造了一个天真的农村贫苦幼女的形象,同时也对旧社会不合理的家庭关系进行了控诉。歌剧《白毛女》通过对《小白菜》的改编进一步阐述了“旧社会把人变成鬼”,而《骆驼祥子》对《小白菜》的引用除了阐述“旧社会把人变成鬼”,亦对旧社会不合理的家庭关系进行了控诉。的主题音调4次,并辅以抒情女高音咏唱的歌唱形式,别具一番风味。除此之外,“小白菜”的引用不仅增添了歌剧的“京味”,也成为普通观众与专业观众雅俗共赏的关键所在。值得注意的是,为力求演员歌唱中文“不倒字”,作曲家依据歌词声调的不同,对4次主题音调的引用都做了细节化的处理(谱例7)(处理之一)。其中, 4次主题音调的引用配以2段不同的唱词,并在再现时重复。无论是“老天爷,我到底造了什么孽?你让我投错娘胎遭受这样的劫!”,还是“我就像墙角里的那朵花,还没开放就已开始凋谢”,都给观众留下了深刻的印象,并唤醒了他们对于《小白菜》中农村贫苦幼女的记忆,小福子的人物形象也更为楚楚可怜。

谱例7:郭文景歌剧《骆驼祥子》第六场第二曲《小福子》

而《小白菜》中的下行三度加二度的音程进行亦成为了音高逻辑上的核心素材(笔者在此称之为“小白菜”动机)。整首咏叹调中,“小白菜”动机以原型或接近原型(略有加花)的形式在人声声部共出现9次(包括“小白菜”主题音调的完整引用在内)。其中,在重复出现的“世界”、“老天爷,我到底造了什么孽?”、“我就想墙角里的那朵花”中,“小白菜”动机辅以唱词共出现6次。而另外3次出现,则分别对应了“谁见过”、“生生卖掉”、“只有黑夜”这三句唱词。

无论是已具有语义性的下行音调,还是充满感慨的唱词,都是小福子悲惨人生的一种显现。通过小福子自身的言语,我们从正面得知了她的人生遭遇,显性刻画了其凄美飘零的弱女子形象。同时,在伴奏声部,作曲家时常采用蜿蜒下行、连续柱式的弱奏小三和弦来烘托人声声部的凄凉(谱例8)。

谱例8:郭文景歌剧《骆驼祥子》第六场第二曲《小福子》

通过表格4的梳理,我们不难发现,在段落II中,频繁的调性转移与力度转换加之速度的提升,音乐逐渐变得激动起来。而小福子在这一段落中,则以连续的三个排比句来凸显她的无奈与宿命(表5)。从墙角的花,到屋檐的草,再到漂流的叶,情感层层递进,音乐形态也随之发生一系列的变化。原先控制在一个八度内的音域在该段落中逐渐扩展为十三度。从B宫系统调到频繁离调再到终止音#D(为之后B宫系统调的回归做准备)上,无论是人声声部的力度还是伴奏声部的力度都有较大起伏,同时伴奏织体亦变得逐渐丰富起来。在“漆黑的水底是我死后的穴”这一乐段终止句中,人声声部从小字一组的B到小字一组的#D,又是一个向下的叹息。小福子是花,是草。一个花样的女人,却草样的宿命。

表5:

句1句2句3唱词我就像墙角里的那朵花,还没开放就已开始凋谢。我就像屋檐下的那棵草,在凄风苦雨中自生自灭。我就像水上漂的一片叶,漆黑的水底是我死后的穴。力度人声声部:mf伴奏声部:pp-mp人声声部:mf-mp-mf伴奏声部:f-mp-f-mp人声声部:mp-mf-mp伴奏声部:p-mp-f-mp-mf -mp-p

伴奏织体以连续的均分十六分双音音符为主以连续的均分十六分音符为主,下方辅以双音音程支持以连续的均分十六分双音音符为主,下方辅以单音或空八度音程支持调性B 宫系统调频繁离调频繁离调

2.软弱下的自怨自艾——以唱段《小福子与虎妞》为例

纵观全剧,显性女主角虎妞与隐性女主角小福子一同出现的戏份并不多。在唱段《小福子与虎妞》中,两个女性角色第一次同时出现,并在祥子出场前上演了一段精彩的二重唱,可谓是颇具匠心。用重唱来表现不同人物之间的戏剧冲突,可以避免因大篇幅的宣叙调对话而造成的结构松散,戏剧节奏拖沓和听觉上的疲劳感,它完全可以把分散的、杂乱的、繁复的情节、故事、动作、心理活动组织成为一个有序的、脉络分明的严整结构,使之具有较强的结构力和逻辑性;而且由于各声部纵向叠置和横向独立运动所形成的纵横交织、错落有致的音响特性,给人以丰满厚实的听觉感受。④居其宏:《歌剧美学论纲》,安徽文艺出版社2003年3月第一版,第240页。作曲家通过具有复调形态的异步型重唱将虎妞强硬的嫉妒心与小福子软弱的女人心相对,第一次从正面树立了两个截然不同的女性形象。原著中,虎妞与小福子初识时曾有过一段的闺蜜时光,歌剧中将该情节省去,直接将虎妞与小福子的矛盾抽离出来。在笔者看来,小福子与虎妞的矛盾是具有必然性的,同样是“性”:在她(指小福子),这是蹂躏;在虎妞,这是些享受⑤老舍:《骆驼祥子》,南海出版社2010年3月第一版,第十七章。。同理心的匮乏与祥子对待小福子、虎妞天壤之别的态度造就了此种女性间矛盾的必然性。该唱段紧接咏叹调《小福子》之后,进一步加深了对于小福子的显性刻画。

二重唱从唱段的第16小节开始,一直延续到第61小节结束,前有虎妞的冷嘲热讽,后接虎妞的落井下石。在虎妞的犀利言语下,小福子不得不直面自己的悲哀。如果说在咏叹调《小福子》中,诗意的唱词还有一丝微光的话,那么在《小福子与虎妞》中,露骨的唱词则将小福子的伤疤一览无遗——即承认自己是娼妇。小福子的软弱,促使她在虎妞的冷嘲热讽下自怨自艾。其中,唱词“我是一个尤物”、“我是一个娼妇”各出现三次,而辅以“一个娼妇”的音调则仍旧使用了之前在咏叹调《小福子》中出现的“小白菜”动机。至于“我是一个尤物”,“小白菜”动机中的二度、小三度音程仍为核心素材(谱例9)。

谱例9:郭文景歌剧《骆驼祥子》第六场第三曲《小福子与虎妞》

和歌剧的显性女主角虎妞所不同的是,小福子并没有太多的主导动机。作曲家在歌剧《骆驼祥子》中为虎妞设置了3个主导动机,分别表述虎妞的显性性格、隐性性格及悲剧性。而通过对与小福子相关唱段的反复聆听与读谱,笔者发现小福子音乐造型的关键所在就是“小白菜”音调,它兼具了小福子的显性性格(纯净美好)、隐性性格(软弱)及悲剧性。除却以简短动机的形式或是完整音调的形式在人声声部出现,在唱段《小福子与虎妞》中,“小白菜”音调更是第一次在伴奏声部完整出现(谱例10)。放慢的音调,拉长的线条,更添悲凉的氛围。这时,剧情发展至小福子为求活路向充满嫉妒的虎妞下跪,而“小白菜”音调的再现,直指在虎妞面前,小福子的软弱与卑微。

谱例10:郭文景歌剧《骆驼祥子》第六场第三曲《小福子与虎妞》

同时,该唱段继续采用了咏叹调《小福子》中关键句、关键词上引用“小白菜”音调、动机的音乐处理方式。除了二重唱中的“我是娼妇”,小福子哀求段落中,在人声声部“小白菜”动机多次出现,对应了“当牛做马”等唱词。在唱段《小福子与虎妞》中,我们看到的不仅是一个落入风尘的弱女子形象,更是在一个永远在“情敌”面前式微的小福子。

和隐性刻画相比,显性刻画在音乐形态的塑造方式上更为直白。在笔者看来,直白是美,含蓄也是美,而两种美的相加,使得小福子的人物形象塑造更为完满。在不同的刻画中,我们看到了车夫眼中的小福子、祥子眼中的小福子、虎妞眼中的小福子以及小福子眼中的自己。

二、情感升华:旧社会父权制下女性人物的悲剧性——以唱段《二强子》《小福子之死》为例

前文中已经提及,《骆驼祥子》的最终主旨在于通过爱情与死亡穿针引线,唏嘘时代的悲剧。无论是原著,还是歌剧,都是如此。而在戏剧情节的走向上,这场悲剧以祥子的奋起为始,直至祥子的彻底堕落而终。同时,祥子的堕落并不是一蹴而就的。在原著中,导致祥子走向堕落的主要有三件事情,一是败兵的抢车,二是孙侦探的敲诈,最后是虎妞的难产而死⑥付真真:《说不尽的〈骆驼祥子〉——一部经典著作的多角度解读》,西北师范大学硕士生学位论文2013年5月1日。。虎妞之死,给了祥子致命一击,为了让虎妞下葬,他又成为了没有车的车夫。和原著所不同的是,在歌剧《骆驼祥子》中,小福子之死才是祥子走向堕落的最终导火索。虎妞之死虽给祥子带来了巨大打击,但通过小福子的劝说,祥子重拾了生活的希望,并再一次接近了理想中的爱情(详情请见隐性刻画之三,以唱段《离别》为例)。小福子之死不仅是小福子的悲剧,也是祥子的悲剧。

纵观歌剧史,各时期的歌剧作品都不乏对女性人物的悲剧性塑造,甚至对于某些作曲家来说,悲剧之死是女性人物的最终走向(比方说普契尼的歌剧)。而和大多歌剧所不同的是,在歌剧《骆驼祥子》中,女性的悲剧并不仅仅集中在一个女性角色上。小福子与虎妞作为歌剧《骆驼祥子》中唯二的女性,最终都在时代的悲剧下走向死亡,促使悲剧之悲情向美感转化,得到更高的情感升华。

依据笔者对相关文献的阅读与梳理,对《骆驼祥子》文学文本的阐释大多被置于现实主义的框架:一是从阶级的角度出发,把人物之间的矛盾看成是阶级的对立,祥子作为一个初入城市的无产阶级形象,自然对立于拥有车厂的刘四爷;二是从城乡与两性的角度出发,将妖魔化的城市欲女虎妞与乡村祥子相对,呈现出性压迫与被压迫的关系。毫无疑问,此种阐释都是建立在以祥子为主的前提下。若换一种角度,从小福子的立场出发,我们看到的就是另外一种对立关系:即男性的绝对统治与女性的客体化。

(一)阶级的悲剧——以唱段《二强子》为例

现今,我们一般将男性的绝对统治与女性的客体化呈现出的社会关系网称之为父权制。男子无论是在家庭还是在社会中,都拥有绝对的支配性特权。在《骆驼祥子》中,祥子、刘四爷、二强子虽身处时代悲剧的洪流中,却作为父权制的主体存活了下来。与此相对的是,小福子与虎妞成为了旧社会父权制下的牺牲品。如果说虎妞在成功勾引祥子之前是一个男性化了的角色的话,那么小福子自始至终都是一个弱势的女性形象,位于食物链的底端。

父权制之下,如果家长需要或愿意的话,女性的身体就容易被迫成为他增值资本的直接生产手段。而不同之处是:虎妞丑陋的外貌与刘四爷的经济手腕结合起来造就了中性化劳动者虎妞,而拥有美丽外貌的小福子由于二强子经济上的无能成为了性商品。⑦李素珍:《资本主义父权制下的多重性别关系——重读〈骆驼祥子〉的性别化现实》,《中国现代文学研究丛刊》2007年第3期。在唱段《二强子》中,我们看到的不仅是父权制,更看到了作为父权制主体二强子自身的悲剧。这就像一个多米诺骨牌,二强子的悲剧加速了父权制下小福子作为女性的悲剧。

二强子虽为一家之主,但身处下层阶级贫困阶层,作为生活艰难的社会底层人士,言语间充满了对阶级社会的抱怨。依据音乐形态与唱词,整个唱段又可分为六个部分(包括前奏、间奏与尾声)(表6)。

表6:

前奏1-22小节I 23-54小节间奏55-59小节II 60-77小节III 78-97小节尾声98-116小节织体木管solo与弦乐分奏柱式和弦相结合,具有歌唱性。节奏型上多三连音、五连音以及前八后十六,以此来凸显二强子醉醺醺的状态。承前启后人声声部多附点节奏型,伴奏声部上方多为连续的均分十六分音符。人声声部以同音反复及下行的二度为核心素材,伴奏声部多为铿锵有力的柱式音型或是二度震音。二度音程为核心素材。

力度在pp、p、mp之间来回转换以ff、f为主在mf、f、ff、fff之间来回转换以f为主力度变换跨度大,弱至pp,强至fff从p强至ff最后又弱至mp速度Lento♩=68 Piu mosso♩=92♩=82-64-82 Lento Lento表情记号僻静的大杂院跌跌撞撞地疯狂地关键唱词无人是畜生,钱是仇人,酒是朋友,家是茅坑。无车是两只轱辘的催命鬼。命是一钱不值的王八蛋。神是势利眼,佛是假慈悲。你是祸水,他是乌龟,我是混蛋!今后就指你养家糊口。末了也该让我尝尝女儿的甜头。

在二强子正式登场前,作曲家通过22小节以木管与弦乐为主的前奏完成了与上一唱段(《逛庙会》)的情绪转换,并奠定了该唱段晦涩、黯淡的色调。在乐段I中,醉酒的二强子对世态炎凉的社会破口大骂:“人是畜生,钱是仇人,酒是朋友,家是茅坑”。其中,“人”、“钱”、“家”都做颤音化的长音处理,而“畜生”、“仇人”、“茅坑”则在唱法上分别运用了实词呼喊、保持音、着重音,以此来表达二强子心中的愤恨。整个乐段中,只有在提及“酒是朋友”时,音乐形态才是具有线条化的,同时伴奏声部高两个八度奏出这一蜿蜒下行的线条,以此强调酒对于二强子而言的重要性(谱例11)。

谱例11:郭文景歌剧《骆驼祥子》第六场第一曲《二强子》

值得注意的是,在力度以f、ff为主的乐段I中,提及小福子时,人声声部弱唱,伴奏声部弱奏,似是在表明二强子的心虚感(谱例12)。正如老舍笔下的二强子一样:“良心的谴责,借着点酒,变成狂暴”⑧老舍:《骆驼祥子》,南海出版社2010年3月第一版,第二十章。。

谱例12:郭文景歌剧《骆驼祥子》第六场第一曲《二强子》

而在乐段II中,二强子则进一步抱怨了阶级社会的不公。作为没有车的车夫,“车是两只轱辘的催命鬼”。作曲家通过伴奏声部上方连续滚动的均分十六分音符来模仿车轮声,跳音式的演奏法处理加强了音乐的动力性,而下方声部则重复人声声部,强调没有车的车夫是何等悲哀(谱例13)。

谱例13:郭文景歌剧《骆驼祥子》第六场第一曲《二强子》

在笔者看来,乐段III是最具有揭示意义的一段,唱词直白,却一针见血。二强子酒后吐真言,直指小福子是祸水,祥子是乌龟,而他是混蛋。至于二强子为何会成为混蛋,想来是由于“神是势利眼,佛是假慈悲”。(谱例14)在音乐形态上,人声声部与伴奏声部在节奏型上你疏我密、你密我舒,人声声部通过变相式的同音反复“说话”,而伴奏声部则以连续柱式的保持音、着重音增添二强子的“气势”。

谱例14:郭文景歌剧《骆驼祥子》第六场第一曲《二强子》

的确,五个核心人物各有各的悲剧,哪怕在父权制下二强子占据主导地位,却仍旧逃离不了阶级社会的施压。作为受剥削的社会底层人士,在他看来,无论是神还是佛,都是跟着上层人走的。在唱段《二强子》中,我们看到了父权制,看到了二强子自身的悲剧,也看到了二强子悲剧中缩影出的阶级的悲剧。

(二)女性的悲剧——以唱段《小福子之死》为例

在歌剧中,小福子是一个被过于美好化的形象,省去了那些堕入风尘的情节,只剩下“情敌”虎妞的冷嘲热讽(详情见显性刻画之二《小福子与虎妞》),似乎不曾沾染一丝污秽。而在原著中,老舍除了通过男性的渴望刻画小福子的性魅力,亦毫不晦涩对于小福子作暗娼的场面进行了描绘,“淫荡”远在虎妞之上。的确,从性的角度出发,小福子不再纯洁,但从人性的角度出发,最伟大的牺牲是忍辱,为了弟弟而付出清白的小福子仍旧瑕不掩瑜。

无论是在原著还是在歌剧中,小福子的悲剧都是由多方面的因素造成的。而在被“简化”的歌剧中,小福子的悲剧因素更为显现,除却难以逃脱的大时代背景,亦有父亲的无情、祥子的懦弱以及自身的软弱。她无法掌握自己的命运,对于父亲二强子来说,她只是赚钱的工具,二强子在经济意义上拥有小福子身体的绝对所有权;而对于祥子来说,她虽是希望,却无法为她挣脱命运的枷锁。祥子认为:“爱与不爱,穷人得在金钱上决定,情种只生在大富之家。在没有公道的世界里,穷人仗着狠心维持个人自由,那很小的很小的一点自由”⑨老舍:《骆驼祥子》,南海出版社2010年3月第一版,第二十章。。二强子的存在,让祥子看到了自由的威胁。面对父亲的无情与祥子的懦弱,软弱的小福子终于不堪重负,走向死亡。她不恨,也不恼,只是绝望⑩老舍:《骆驼祥子》,南海出版社2010年3月第一版,第二十章。。小福子做到了最伟大的牺牲,却做不到最伟大的忍辱①在老舍看来,最伟大的牺牲是忍辱,最伟大的忍辱是反抗。。祥子的憧憬就此坍塌。

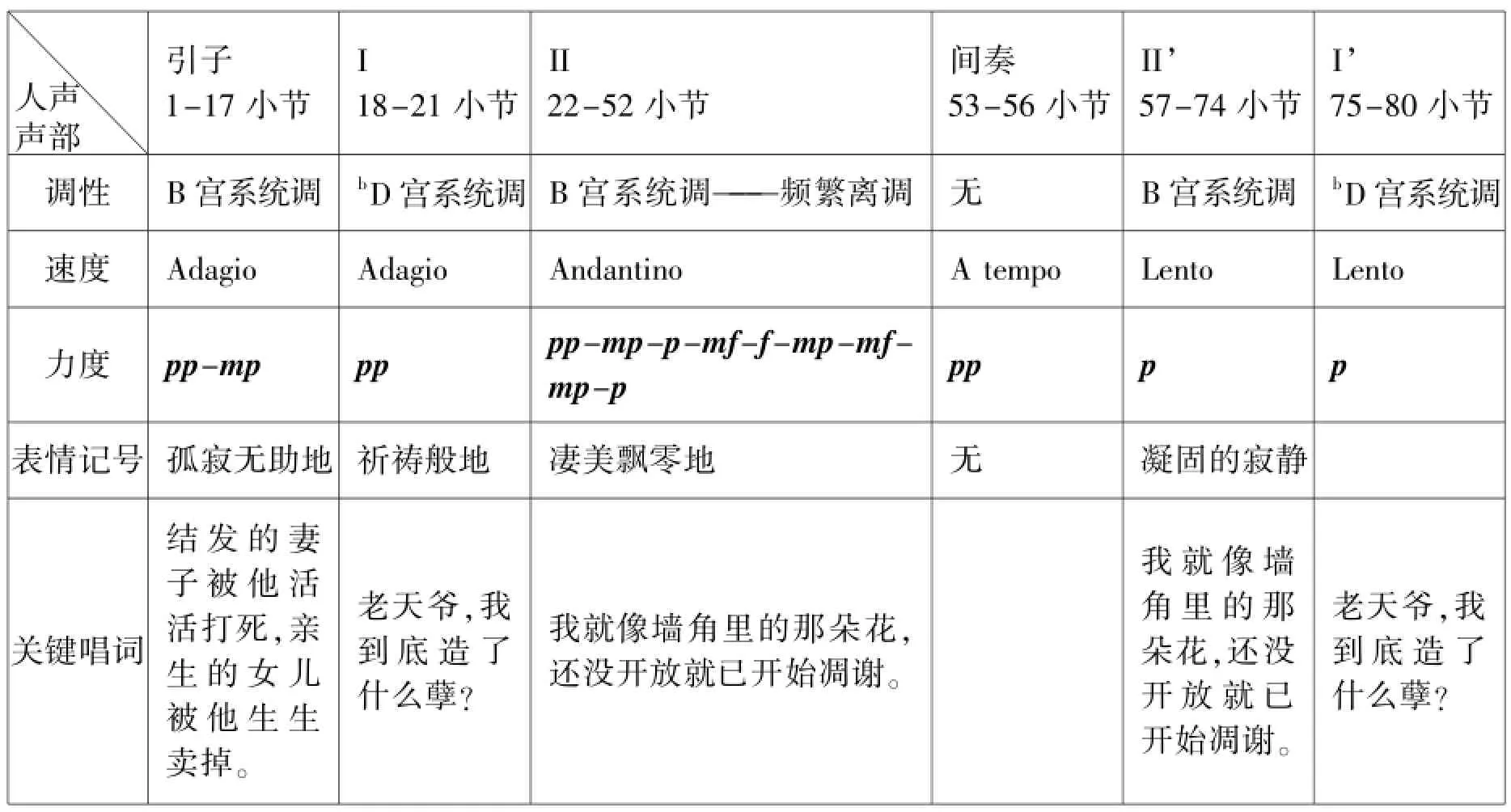

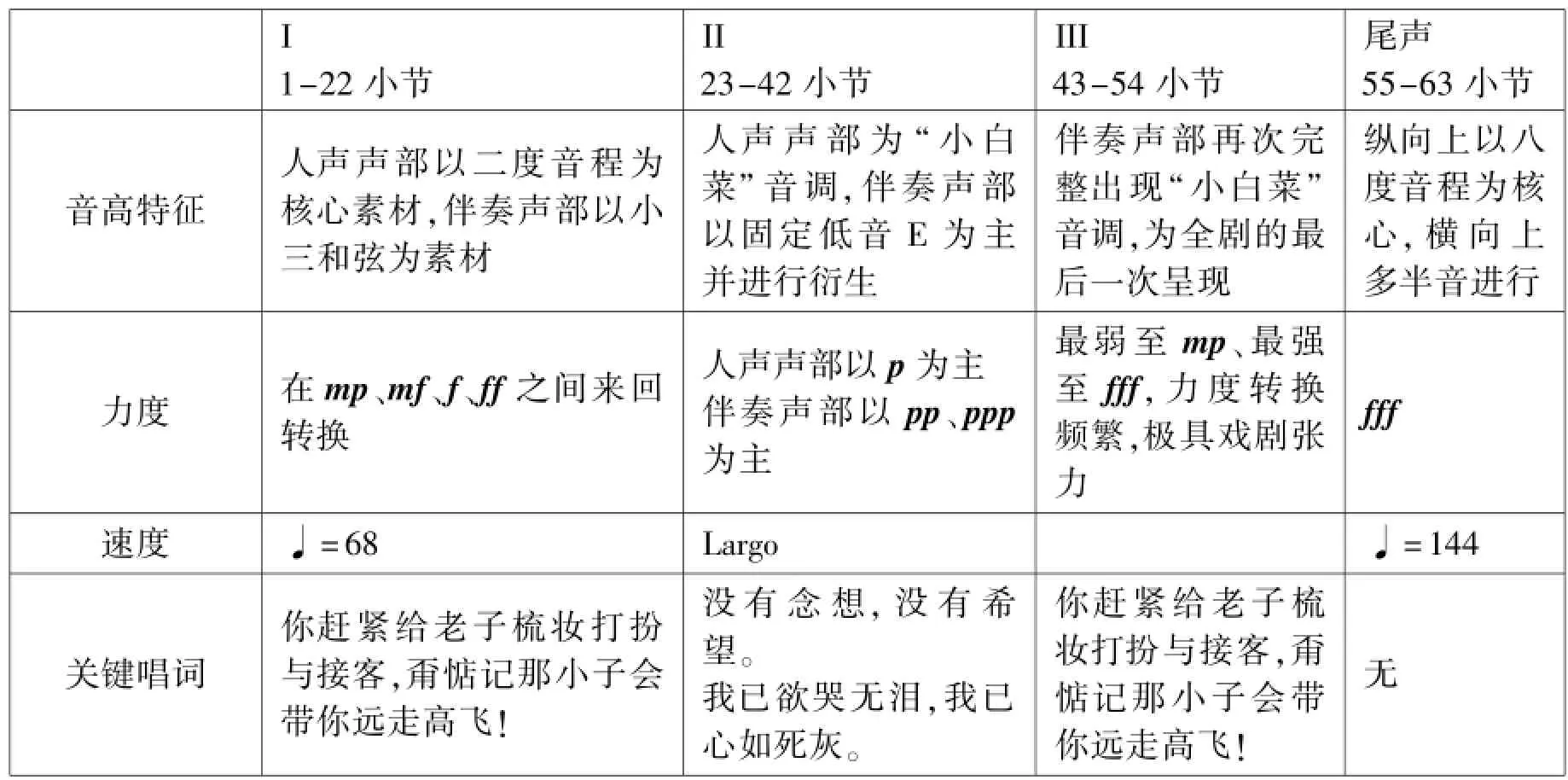

《小福子之死》是全剧中最短的一个的唱段,仅63个小节。与《虎妞之死》所不同的是,相较于具有预示性的难产而亡,小福子自杀身亡来得相当的突然,在戏剧表达上以快刀斩乱麻的形式将戏剧张力最大化,同时在音乐上并未给予过多的铺垫。整个精炼的唱段依据音乐形态与戏剧情节又可划分为四个部分(包括尾声)(表7)。

表7:

I 1-22小节II 23-42小节III 43-54小节尾声55-63小节音高特征人声声部以二度音程为核心素材,伴奏声部以小三和弦为素材人声声部为“小白菜”音调,伴奏声部以固定低音E为主并进行衍生伴奏声部再次完整出现“小白菜”音调,为全剧的最后一次呈现纵向上以八度音程为核心,横向上多半音进行力度在mp、mf、f、ff之间来回转换人声声部以p为主伴奏声部以pp、ppp为主最弱至mp、最强至fff,力度转换频繁,极具戏剧张力fff速度♩=68 Largo♩=144关键唱词你赶紧给老子梳妆打扮与接客,甭惦记那小子会带你远走高飞!没有念想,没有希望。我已欲哭无泪,我已心如死灰。你赶紧给老子梳妆打扮与接客,甭惦记那小子会带你远走高飞!无

在小福子人生落幕的唱段中,“小白菜”音调仍旧承担了重要的戏剧意义:一是通过原有的语义性,再一次刻画小福子悲苦的弱女子形象;二是通过之前唱段中所赋予“小白菜”音调的人物象征性,意指小福子的自杀行为。而在音乐形态上,都未对原本的“小白菜”音调进行较大改动。

“小白菜”音调在本唱段中共出现4次,其中两次以完整音调的形式出现,两次以不完整的动机形式出现。而在“小白菜”音调的不完整引用上,作曲家仍旧采用了动机辅以关键唱词的形式,通过原有的语义加现有词义进行情感指向的复合。在唱段《小福子之死》中,“小白菜”动机的两次出现分别辅以唱词“没有希望”、“只有黑夜”。其中,“只有黑夜“是对咏叹调《小福子》中小福子感慨自身宿命的再一次重复,人声声部与伴奏声部织体大致相同,只是在音调上下行了一个大三度,唱法上从高音弱唱变为中音弱唱,更显情绪的低落。而“没有希望”则是在该唱段中出现的新的关键唱词。面对祥子的即将离去与二强子的冷漠无情,小福子死一样的平静,心如止水。

至于“小白菜”音调的完整引用,一次是对于咏叹调《小福子》中乐段I的完整再现(详情见显性刻画之一咏叹调《小福子》),除却音调下行小二度,唱词、伴奏织体、节奏、力度,甚至是表情记号都完全相同,具有总结性;另一次则是出现在伴奏声部象征并不在场的小福子。前者通过完整再现,将小福子必然的悲剧性归结为“投错娘胎”。后者则作为二强子与祥子殴斗的背景音,隐喻父权制下女人没有话语权的悲剧,并意指同一时间下小福子在屋内的自杀行为。小福子的突然死亡,无论是对于二强子还是对于祥子来说,都是始料未及的(谱例15)。作曲家通过从mp强至fff的八度震音以及之后震音在纵向上不和协式的加密,将戏剧冲突推向至最高潮(仅指本唱段的音域高潮与戏剧高潮)。

谱例15:郭文景歌剧《骆驼祥子》第七场第三曲《小福子之死》

与原著所不同的是,原著中针对小福子之死,老舍是这样描绘其自缢后的死状的:“舌头并没有突出多少,脸上也不难看,到死的时候,还讨人喜欢!”②老舍:《骆驼祥子》,南海出版社2010年3月第一版,第二十三章。。而在歌剧中,并未有篇幅再去描绘“美到骨子里”的小福子,仅在音乐上以干净利落的强奏尾声刻画小福子之死带来的巨大冲击力。

在歌剧《骆驼祥子》中,以唱段《小福子之死》为节点,祥子正式走向堕落(在此之后,再无挣扎与反抗)。作曲家在唱段《小福子之死》后,谱写了一段触动人心的合唱间奏曲《北京城》。京韵大鼓《丑末寅初》的音调辅以“高高的城墙,厚厚的门,幽深的胡同,无言的人……”等悲悯性的唱词,就像是一支安魂曲,虽不是全剧的最后一个段落,却在音乐与戏剧上进行了悲剧性的升华,将女性的悲剧上升到时代的悲剧里来。

(三)小福子与虎妞的镜像关系——作为悲剧叙事中的替补与重复

在《骆驼祥子》中,老舍一方面同情女性受男权伤害的生命苦难,并从善意的男性立场出发,充分书写男性庇护美好女性的深情厚谊(譬如小福子);但另一方面,他又从男性自我防御的立场出发,表达对女性主体性的恐惧与厌憎(譬如虎妞)。老舍的性别意识,呈现出现代文化观念与传统文化观念相交织、男权立场与合理的男性立场相渗透的复杂局面③李玲:《老舍小说的性别意识》,《南京大学学报》2005年第6期。。而在笔者看来,《骆驼祥子》中象征老舍不同男性立场的两位主要女性角色在无意间形成了一种别样的镜像关系。此种镜像关系主要体现在她们一同作为悲剧叙事中的替补与重复。真正的悲剧不是从高处直接堕落到尘埃里来,而是在反复挣扎后最终走向毁灭。

从文学的角度出发,在一部小说中,两次或更多次提到的东西也许并不真实,但读者完全可以心安理得地假定它是有意义的。任何一部小说都是重复现象的复合组织,都是重复中的重复,或者是与其他重复形成链形联系的重复的复合组织。④J.希利斯.米勒:《小说与重复——七部英国小说》,天津人民出版社2008年,第3页。改编自小说的《骆驼祥子》亦不外乎如此,每个(件)替补上场的人或事最后都变成了无效的替补,比方说骆驼,比方说虎妞,比方说小福子。在笔者看来,祥子正是在这种无尽的重复与替补中走向彻底堕落的。依据歌剧《骆驼祥子》中的角色设定与情节取舍,小福子与虎妞在祥子不同的人生阶段中替补了“车”的存在。放开了说,在本质意义上,除却祥子对于爱情的态度,小福子与虎妞完全是同一个“人”。

插叙——关于替补与重复

依据德里达的定义,替补进行补充。它是对代替进行补充。它介入或潜入替代性;他在进行填补时仿佛在添补真空。它通过在场的原有欠缺进行描述和临摹。替补既是补充又是替代,它是一种附属物,是进行代替的从属例证。⑤雅克.德里达《论文字学》,上海译文出版社2005年,第211页。无论是在歌剧还是在原著中,任何替补都不是所谓的完全重复,具有自身的暂时性(骆驼被卖了,虎妞与小福子最终都走向死亡)以及作为副本相较于原初而言的差异性。在任何通过反复叙事以达到最终悲剧的文学与戏剧中,替补与重复都存在于两个层面:一是作为具有原初象征意义的替补与重复,二是作为悲剧叙事中的替补与重复。

原著中,祥子的人生遭遇大致可概括为三起三落⑥一起:来到北平当人力车夫,苦干三年,凑足一百块钱,买了辆新车。一落:连人带车被宪兵抓去当壮丁。理想第一次破灭。二起:卖骆驼,拼命拉车,省吃俭用攒钱准备买新车。二落:干包月时,祥子辛苦攒的钱也被孙侦探搜去,第二次希望破灭了。三起:虎妞以低价给祥子买了邻居二强子的车,祥子又有车了。三落:为了置办虎妞的丧事,祥子又卖掉了车。祥子的命运三部曲是“精进向上——不甘失败——自甘堕落”。。而歌剧的艺术特点决定了它无法承载过于复杂、庞大的故事结构,在歌剧版的《骆驼祥子》中,对三起三落的部分情节进行了弱化,比方说原来的二起、二落、三起,并在改编、简化的戏剧情节上构成了新的三起三落:一起,祥子省吃俭用三年买上新车;一落,车被宪兵没收;二起,刘四爷跑路,虎妞只得依靠祥子,为祥子买车(祥子梦想成为一家之主的愿望得到了满足);二落,为置办虎妞丧事,祥子又成了没有车的车夫;三起,小福子对祥子的爱恋牵引着他憧憬未来;三落,小福子自缢身亡成为了压死“骆驼”的最后一根稻草。“起”是原初或具有原初象征意义的替补与重复,“落”是原初之失或反复叙事中的替补与重复。

歌剧中,从车到虎妞再到小福子,在戏剧使命上,祥子完成了从物质到精神的彻底失落。去掉老舍在塑造人物形象时的不同立场化描写,虎妞与小福子在戏剧情节上都成为了关键线索“车”的替补与重复。从祥子的角度出发,她们同作为“车”的替补与重复,是祥子悲剧历程中的反复叙事;而若从男性的绝对统治与女性的客体化出发,小福子是虎妞的替补与重复,是女性悲剧历程中的反复叙事。她们的死亡都具有悲剧的双重重复性。

依据戏剧情节与各段落的叙事性,唱段“《刘四爷》、《虎妞之死》”与唱段“《二强子》、《小福子之死》”两相对应。《刘四爷》中,作曲家通过低音大管、低音提琴等低音乐器烘托强奏长号带来的暴力音色,通过冷漠霸道的音乐造型塑造了刘四爷小资阶级的剥削形象,与《二强子》中二强子无情酒鬼的形象相对应,在阶级上形成对立的同时强调了父权制下男性的绝对统治地位。刘四爷与二强子分别作为虎妞、小福子的父亲为她们的死亡埋下了必然性的伏笔。而在《虎妞之死》中,作曲家通过虎妞主导动机A的反向变形(由上行五度大跳变为下行五度大跳)来预示虎妞即将因难产而亡,与《小福子之死》中小福子突如其来的自缢身亡相对应,以不同的方式刻画了特定时代下女性难以逃脱的死亡宿命。

可以说,小福子与虎妞的镜像关系是双重的,是“车”的替补与重复,也是悲剧女性的替补与重复。而抛开两位女性所具有的老舍出于不同男性立场的象征性,无论是小福子还是虎妞,都只是旧社会父权制下万千女性中的缩影罢了。

结 语

距老舍先生创作小说《骆驼祥子》已有整整80年,从小说到歌剧,歌剧《骆驼祥子》在原著、话剧、戏曲、影视的基础上进行了经典的再创造。而作为戏剧的歌剧,以音乐承载戏剧,在人物形象的塑造上既同于原著,又异于原著。同,同于性格与命运相同;异,异于塑造的方式不同。在本文中,笔者以小福子为例,通过隐性刻画、显性刻画及悲剧性共三个方面试论歌剧《骆驼祥子》中小福子的形象塑造方式。和原著相比,歌剧中的人物形象塑造更为直白,抛开原有的全知视角,编剧通过简化戏剧情节浮现戏剧脉络,而作曲家则巧妙地利用人物间的差异性、歌剧中声乐体裁的特性以及音乐的语义性、象征性来完成小福子自身的戏剧使命。

其一,通过人物间的差异性对比完成隐性刻画,并奠定小福子的人物基调。比方说在唱段《虎妞与车夫们》、《祥子逃走》中,在主体人物小福子并不在场的情况下,通过他人之口,我们得知小福子是众多男性心目中的梦中情人,与男性化了的虎妞形成差异性对比。

其二,通过直抒胸臆的咏叹调与异步型二重唱完成小福子自身的显性刻画,并反证之前的隐性刻画。小福子在咏叹调《小福子》中以抒情般的叙事刻画自身的宿命,在《小福子与虎妞》的异步型二重唱中以弱势于虎妞的音乐形态刻画自身的软弱性。

其三,通过贯穿的“小白菜”音调原有的语义性与被赋予的象征性感慨小福子的悲剧。除却隐性刻画的唱段,凡是有小福子的地方,必然有“小白菜”音调的出现。它可以出现在人声声部,也可以出现在伴奏声部;它可以以完整的形式出现,也可以以不完整的形式。辅以唱词,它是原有语义与现有词义的复合;而作为背景音,则象征不在场的小福子。

完满的人物形象塑造需要多种音乐、戏剧手段相辅相成,只要方法巧妙,戏份多少并不是影响人物形象是否完满的决定因素。

原著

[1]老舍:《骆驼祥子》,南海出版社2010年3月,第一版。

乐谱

[1]郭文景:《骆驼祥子》,国家大剧院2015年3月,第二版。

期刊与论文

关于研究原著《骆驼祥子》的专论

[1]周作人:《〈骆驼祥子〉日译本序》(1942年9月),《知堂序跋》(第三辑),岳麓书社1987年2月,第一版。

[2]老舍:《我怎么写〈骆驼祥子〉》,原载1945年《青年知识》第一卷第2期。

[3]袁雪洪:《论小福子的悲剧形象及其在老舍美学思想中的地位》,《苏州大学学报》1987年第3期。

[4]陈思和:《〈骆驼祥子〉:民间视角下的启蒙悲剧》,《陕西师范大学学报》2004年第3期。

[5]李素贞:《资本主义父权制下的多重性别关系——重读〈骆驼祥子〉的性别化现实》,《中国现代文学研究丛刊》2007年第3期。

[6]徐德明:《〈骆驼祥子〉和现实主义批评框架》,《中国现代文学研究丛刊》2007年第3期。

[7]江腊生:《〈骆驼祥子〉的还原性阐释》,《文学评论》2010年第4期。

[8]付真真:《说不尽的〈骆驼祥子〉——一部经典著作的多角度解读》,西北师范大学硕士生学位论文2013年05月01日。

关于歌剧《骆驼祥子》的专论

[1]陈志音:《〈骆驼祥子〉:歌剧的范儿和京韵的味儿》,《艺术评论》2014年第8期。

[2]游暐之:《悲歌一曲咏经典——歌剧〈骆驼祥子〉的艺术魅力》,《艺术评论》2014年第8期。

[3]景作人:《创意、品味、成果的结晶——谈原创歌剧〈骆驼祥子〉的创作》,《艺术评论》2014年第8期。

[4]紫茵:《〈骆驼祥子〉:在他心底绽放着一朵理想之花》,《歌剧》2014年第8期。

[5]司马勤、周彭灵子:《历时三年创作,〈骆驼祥子〉可能成为最具“北京特色”的歌剧》,《歌剧》2014年第8期。

[6]景作人:《中国正歌剧的新“样板”,观原创歌剧〈骆驼祥子〉》,《音乐爱好者》2014年第11期。

[7]吴寄斯:《民间视角下的时代悲剧,国际标杆下的北京味道——郭文景歌剧〈骆驼祥子〉创作解析》,《音乐创作》2014年第12期。

[8]王琼:《歌剧的“风骨”——原创歌剧〈骆驼祥子〉的艺术定位与错位》,《戏剧文学》2015年第4期。

[9]赵怡轩:《苦难的祥子是怎样炼成的——看歌剧〈骆驼祥子〉有感》,《歌唱世界》2015年第5期。

[10]陈欣若:《作为歌剧的〈骆驼祥子〉》,《人民音乐》2016年第1期。

其他

[1]李玲:《老舍小说的性别意识》,《南京大学学报》2005年第6期。

[2]雅克.德里达:《论文字学》,上海译文出版社2005年4月,第一版。

[3]J.希利斯.米勒:《小说与重复——七部英国小说》,天津人民出版社2008年1月,第一版。

2016-11-16

J605

A

1008-2530(2016)04-0096-23

郭茹心(1994-),女,上海音乐学院音乐学系2012级本科生(上海,200031)。