“人体内物质的运输”一节中几个难点的突破

2016-03-07顾彪

顾彪

苏科版初中生物八年级上册第十五章第一节的内容是人体内物质的运输,这部分内容在生物学新课程标准中归属于第五个一级主题“生物圈中的人”。此前,学生在七年级阶段已经学习过呼吸系统、消化系统,接下来马上要学习泌尿系统、内分泌系统。人体要把氧气、各种营养物质和激素等物质送到全身各组织细胞,并且把人体内产生的二氧化碳、尿素、尿酸以及多余的水和无机盐排出体外,这些物质的运输离不开循环系统,这样看来,循环系统既是人体内各系统联系的纽带,也是学生学习相关内容的承前启后的桥梁,在学生脑海中将会形成相对完整的知识网络。

“人体内物质的运输”不仅是一册教材的开头内容,也是新的一学期的开头内容,所以,教师将这部分内容教学好了,既能提高教学质量,又能激发学生学习生物学的兴趣,调动学生的非智力因素。教学的关键任务是帮助学生解决学习中的难点,下面就笔者在教学本节内容时如何突破难点谈谈几点做法。

1 立体结构的认识

在本节课文的开始就开门见山地提出了重要概念“物质在人体内的运输主要依靠血液循环系统,人体的血液循环系统由血管、心脏和血液组成”,第二小段即以家庭住宅楼里纵横交错的自来水管作为类比,引出“血管”概念。这里,学生的学习难点在于无法在脑中构建一个“血液循环系统”整体想象图,仅仅是名词概念的堆积;再说“纵横交错的自来水管”,只有在新房装修初期才能看见,有几位学生见过呢,还是“难以想象”。

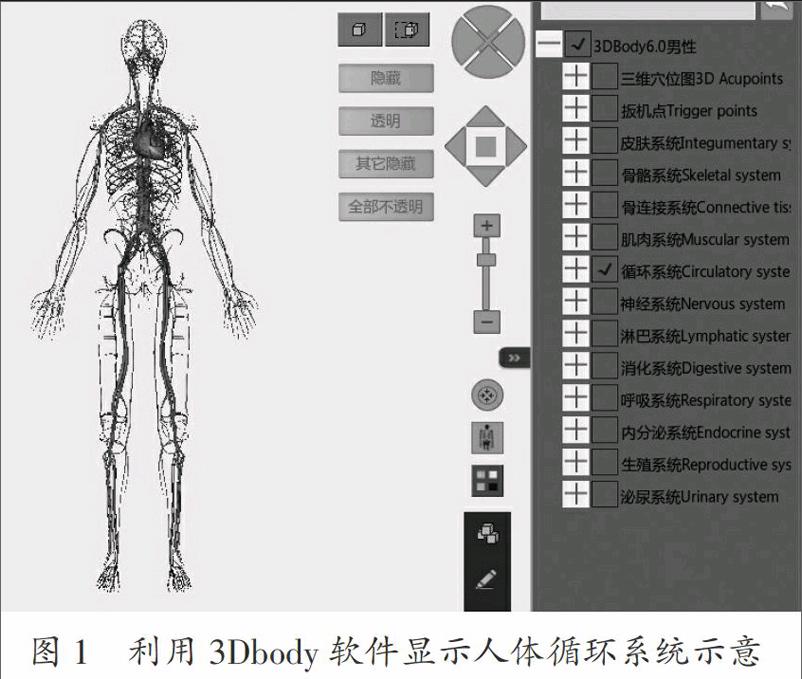

课堂伊始,教师先展示新房装修初期室内情景照片,有上上下下的管道,包括自来水管和排污管,既把有用的自来水运来,也把废水运走,更接近人体内血液循环系统的功能。人体内也需要获得有用的物质并且把无用的物质运走,由此触发学生联想“人体内是否也有类似的管道系统呢”。教师再打开一款叫“3Dbody”的人体三维立体图像软件,该软件可以显示人体各系统器官。本课只显示血液循环系统,隐藏其他系统,设置背景颜色为白色,按住鼠标左键拖动可以水平或垂直翻转图像,前后转动鼠标滚轮可以放大或缩小图像,点击该软件的相关按钮可以上下移动图像,显示隐藏或分离合并局部器官,如图1所示。如此,学生容易认同人体内也有类似的管道系统“血液循环系统”,并通过观察得出“血液循环系统由血管、心脏和血液组成”的结论。

2 两组概念的比较

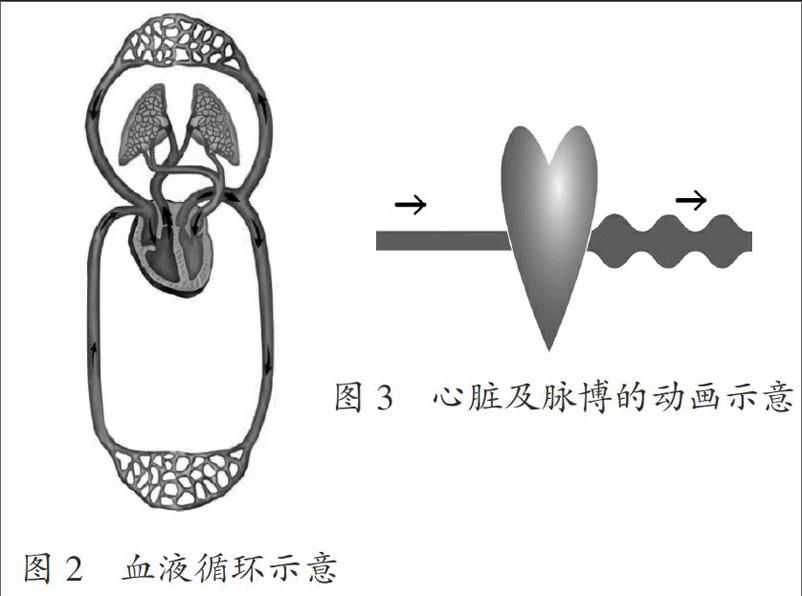

血管类型的概念在教师的末尾才以直白的形式提出,如果仅仅让学生自学,有一半以上的学生不能把握这组概念的关键。现在,教师展示血液循环示意图(去除文字标注,仅有血液流向箭头),如图2所示,让学生小组观察、讨论并尝试根据自己的某种标准对血管进行分类。结果,各学生小组提出的分类标准各式各样,有按血管壁厚薄分的,有按血管长短分的,有按血管大小分的等。教师可对各种分类标准给予适当的评价,指出不足,并提出比较科学的分类标准是“根据血管中血液的流动方向”,关键词是“方向”,以心脏为参考点,将血液从心脏送到身体各部分的血管称为动脉,将血液从身体各部分送回心脏的血管称为静脉,连通最小动脉和最小静脉的血管称为毛细血管。

教科书在“观察血液循环的途径”部分提出动脉血和静脉血的概念,其含义在第十五章后面的信息库中有解释。在课本的人体血液循环示意图上用蓝色表示暗红色,学生不知道暗红和鲜红的真实差异。在课前,教师取2支大小相同的试管,各倒入半试管量的鸡血(静脉血),把预先收集在塑料袋中的氧气通入其中一支试管的鸡血中,拍摄鸡血颜色变化的过程,课上播放。这个现象是明显的,含氧气少的暗红的静脉血逐渐变成了含氧气多的鲜红色的动脉血。

动脉和静脉的划分标准是“血管中血液流动方向”,而动脉血和静脉血的划分标准是“血液中含氧气多少”,标准不同,所以,动脉、静脉和动脉血、静脉血之间不存在一一对应的关系,即动脉中流的不一定是动脉血,静脉中流的不一定是静脉血。

3 动态功能的理解

在教学脉搏的形成原因时,笔者曾用“上下摆动一条绳子、将一颗石子投入水中产生波浪”等方式演示脉搏形成原理,效果都差强人意。后来,用flash软件制作了一段“脉搏形成原理”动画,教学效果比较理想。制作过程如下,打开Flash cs6,点击菜单视图—网格—显示网格(默认上下、左右各为10像素),勾选视图—标尺,点击工具栏的缩放工具将舞台放大,便于精确画图。点击工具栏笔触颜色,选择红色。选择工具栏钢笔工具,在舞台上画一跨度为20像素高度为10像素的圆弧。在此基础上,采用工具栏的选择工具拖放,菜单栏的编辑—复制、粘贴,修改—变形—垂直翻转等方法,重复操作几次,得到两条相互对称的水浪形曲线,长度不少于舞台宽度的一半,用工具栏的线条工具封闭两端。选择工具栏的颜料桶工具,选择填充颜色为红色,选择空隙大小—封闭中等空隙,将该图形填充成红色,得到了有波浪形的血管,右端超出舞台边缘。选择它,点击菜单栏—修改—转换为元件,锁定该图层。点击时间轴下边的新建图层按钮,得到图层2。选择工具栏的矩形工具,选择笔触白色、填充色白色,在舞台左侧画一矩形,覆盖住血管左半部分,锁定该图层。新建图层3,选择矩形工具,选择笔触和填充色都为红色,在舞台左侧画一矩形,宽度和图层1的血管最窄处相同并且对齐,左侧超出舞台边缘,右端到舞台中心,得到了无波浪形的血管,锁定该图层。新建图层4,选择钢笔工具,笔触颜色为红色,画心脏轮廓的左半。点击工具栏选择工具,采用菜单栏的复制、粘贴和修改—水平翻转等方法,得到心脏轮廓的右半。将左右两半拼合,选择属性面板的颜色面板,选择填充颜色为径向渐变,选择黄色向橘色渐变,得到了心脏图形,选择心脏轮廓和填充色,选择菜单修改—组合—联合,锁定该图层。新建图层5,点击直线工具,选择笔触颜色为黑色,笔触高度10像素,在血管上方画两个向右的箭头,并转换为元件。解锁各图层,选择相应图层,调整各图形的位置,使得心脏左侧只可见无波浪形血管,心脏右侧边缘处于波浪形血管的最窄处。在图层1、4的第10帧插入关键帧,在图层2、3、5的第20帧插入关键帧。选择图层4的第10帧,利用菜单栏的修改—变形—缩放或者工具栏的任意变形工具,按住Alt键将心脏图形缩到适当大小,复制图层4的第1帧,粘贴在该图层的第20帧,分别在该图层的第1~10帧间和11~20帧间用右键菜单“创建补间形状”。选择图层1的第10帧,略微向右水平拖动血管图形半个波浪距离,使得血管最宽处与心脏图形右侧缘对齐,在该图层的第20帧插入关键帧,选择该帧,在第10帧的基础上再向右拖动血管图形半个波浪距离,使得血管图形最窄处和心脏图形右侧缘对齐,在该图层的第1~10帧间、第11~20帧间利用右键菜单“创建传统补间”。拖动时间轴上的播放指针浏览动画效果,点击时间轴下边的循环按钮,范围设为全部帧,点击菜单控制-播放进行试看,确认无误后点击菜单文件—导出—导出影片,保存类型为swf格式,如图3所示。按上述方法做出来的动画,心跳频率约75次/分,心脏收缩时血管充血鼓胀,心脏舒张时血管弹性回缩,能够很好的说明脉搏形成的原理。

4 零散知识的记忆

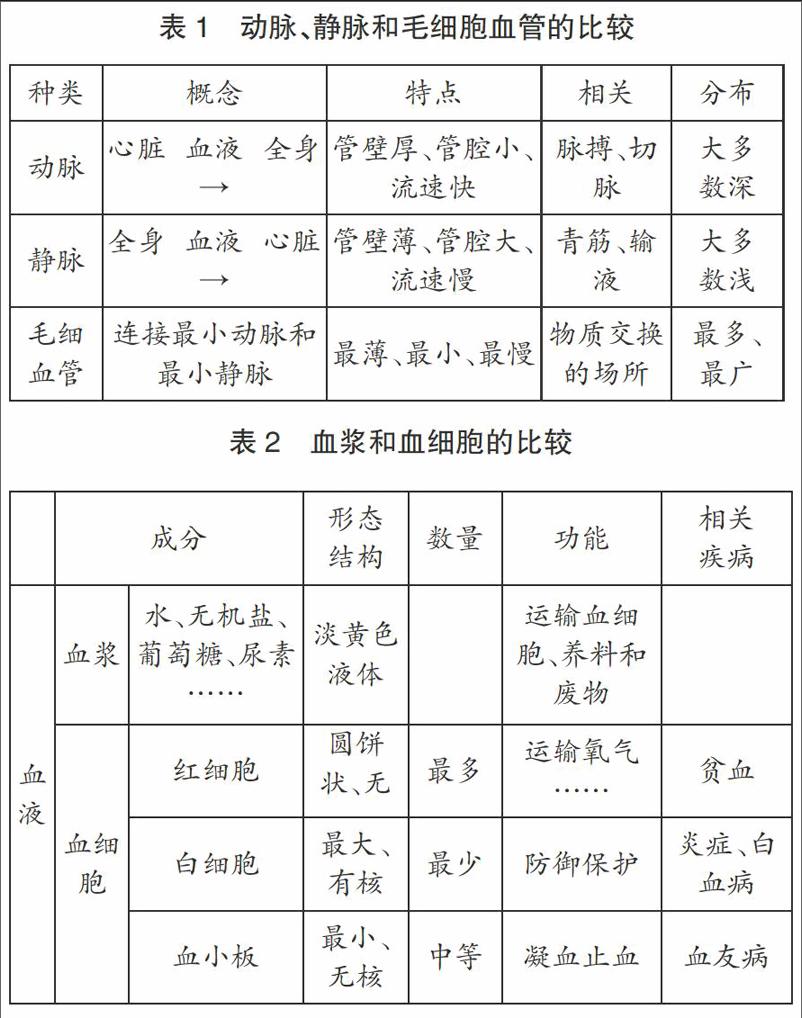

血管和血液部分的知识点较多,在教科书中分布零散,不利于学生的记忆。在学习新课的过程中,教师可指导学生列出留空的表格,学生在自学过程中依据表格(表1、表2)中的项目有目的阅读、思考、讨论和填写,大大提高了教学效率。

在教学“血液循环的途径”时,教师先让学生观看血液循环动画,再引导学生分析血液循环示意图,然后由学生口头描述血液循环的大致过程,最后指导学生画出血液循环流程图。通过这种由形象思维到抽象思维的转换学习,既培养学生归纳总结的能力,又加深了对知识的理解记忆。血液循环流程图如图4所示。

5 探究能力的培养

在血液循环部分,教材安排了两个小实验:用绷带扎紧上臂和观察小鱼尾鳍血液流动。如果直接让学生做实验,就显得唐突,他们不知道为什么要这样做。教师可把学生的思绪带到很久以前的17世纪初期,当时人们只知道心脏是连接各血管的枢纽,不知道血液在血管内是不是循环流动的(提出问题)。英国科学家哈维在计算血流量的基础上认为血液在血管内是循环流动的,即一些血管将血液从心脏送到全身各处再通过另一些血管将血液送回心脏(作出假设),需要证明两点:血液流通有两个方向向心和离心,两种血管在肢体末端是连通的(制定计划)。怎么来帮哈维做一个简单的验证实验呢?

教师先给学生展示一个演示实验,将一个长条形气球皮囊的封闭端剪开,在另一端持续吹气,学生观察到气球一直保持圆柱状;将气球中间部位捏住继续吹气,学生观察到气流来向端开始鼓胀,另一端瘪下去了。如果在上臂部位扎紧,观察到类似的现象,是不是可以判断血流的方向?

接着学生模拟哈维的实验。教师提示学生:这个实验还很粗糙简略,哈维还解剖了动物,用镊子直接夹住不同的血管观察现象,充分证明了第一点(实施计划、得出结论)。观察小鱼尾鳍血液流动实验可以选用泥鳅,它的生命力强,不容易死亡。如果全班分组做实验有困难或者效果不好,教师在课前让兴趣小组的学生做实验,教师用手机或摄像机近距离对准显微镜的目镜拍摄,上课的时候播放视频。通过该实验证明了第二点(实施计划、得出结论)。